SchomburgksScheibensalmler (Myloplus schomburgkii), Männchrn im Ozeanarium Misdroy

© Peter Dollinger, Zoo Office Bern

Überklasse: Knochenfische (Osteichthyes)

Klasse: Strahlenflosser (Actinopterygii)

Unterklasse: Neuflosser (Neopterygii)

Teilklasse: Echte Knochenfische (Teleostei)

Ordnung: Salmlerartige (Characiformes)

Familie: Sägesalmler (Serrasalmidae)

Schomburgks Scheibensalmler

Myloplus (= Myleus) schomburgkii • The Disk Pacu • Le pacu disque

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.cz |

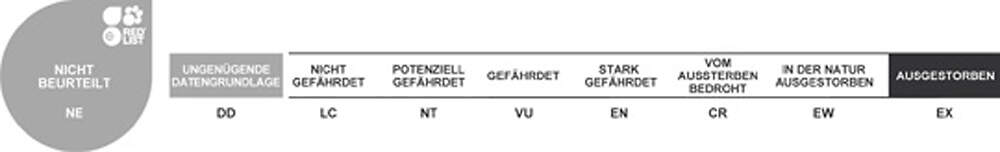

Als relativ großer Fisch, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zieht, lässt sich der Schomburgks Scheibensalmler als Botschafterart einsetzen. Er verhält sich anderen Arten gegenüber friedlich, räumt aber mit Pflanzen auf und ist daher für unbepflanzte Gesellschaftsbecken geeignet. Körperbau und KörperfunktionenDer Schomburgks Scheibensalmler erreicht eine Länge bis 42 cm. Sein Körper ist stark hochrückig und seitlich stark abgeflacht. Die Grundfärbung ist silbrig mit einem grünlichem oder türkisen Schimmer, am Ende des Kiemendeckels befindet sich ein orangefarbener Bereich. Unter der Rückenflosse verläuft eine schwarze, deutlich sichtbare vertikale Binde. Die Fettflosse ist sehr kurz. Erwachsene Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch ihre zweilappig ausgezogene Afterflosse, mit der sie bei der Paarung die sichelförmige Afterflosse der Weibchen umklammern können. Sie haben auch eine spitzere Rückenflosse und zeigen außerdem zur Laichzeit dunkelrote Flecken an den Körperseiten [1; 3]. VerbreitungTropisches Südamerika: Amazonas- und Orinokobecken, Rio Xingu und Rio Araguaia. Brasilien, Kolumbien, Venzuela, ev. Surinam [;2; 4; 5]. Lebensraum und LebensweiseDer Schomburgks Scheibensalmler ist sozial und sollte im Aquarium in Gruppen von mindestens 6-10 Tieren gehalten werden. Er ernährt sich hauptsächlich von Früchten, kleinen Fischen, Krebstieren, Muscheln und Schnecken. Er ist ovipar und produziert Gelege von 1'000-1'500 Eier Die bevorzugte Wassertemperatur liegt bei 23-27°C [1; 3; 6]. Gefährdung und SchutzDie Art wurde im Rahmen der Roten Liste der IUCN noch nicht beurteilt. Der internationale Handel ist durch CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenDer Schomburgks Scheibensalmler verfügt über ein kräftiges Gebiss, mit dem er schwere Verletzungen setzen kann. Für die gewerbliche Fischerei spielt er eine untergeordnete Rolle, wird aber von der indigenen Bevölkerung für den Eigenbedarf gefangen und ist im Aquarienfischhandel anzutreffen [1; 3]. HaltungDie Art wurde erst spät (nach 1985) nach Europa eingeführt. Vermutlich wurde sie hier noch nie nachgezogen [3; 6]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in etwa 35 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich rund ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen: In Deutschland und Österreich gibt es keine konkreten Mindestnormen. In der Schweiz gibt Anhang 2, Tabelle 8 der Tierschutzverordnung an, wie viele Liter Wasser pro cm Gesamtkörperlänge (ohne Schwanzflosse) der gehaltenen Fische angeboten werden müssen. Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1841 von dem Schottischen Unternehmer und Arzt William JARDINE unter dem Namen Tetragonopterus schomburgkii erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die heute gültige Gattungsbezeichnung Myloplus wurde 1896 von Theodore Nicolas GILL eingeführt. In manchen Quellen ist die Art auch unter dem Gattungssynonym Myleus zu finden [ 2; 3]. |

131

131