Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss) im Nationalparkhaus Aquaprad, Prad am Srilfserjoch

© Peter Dollinger, Zoo Office Bern

Überklasse: Knochenfische (Osteichthyes)

Klasse: Strahlenflosser (Actinopterygii)

Unterklasse: Neuflosser (Neopterygii)

Teilklasse: Echte Knochenfische (Teleostei)

Ordnung: Lachsartige (Salmoniformes)

Familie: Lachsähnliche, Forellenfische (Salmonidae)

Unterfamilie: Salmoninae

Regenbogenforelle

Oncorhynchus mykiss • The Rainbow Trout • La truite arc-en-ciel

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen[[

|

Weitere Bilder auf BioLib.cz |

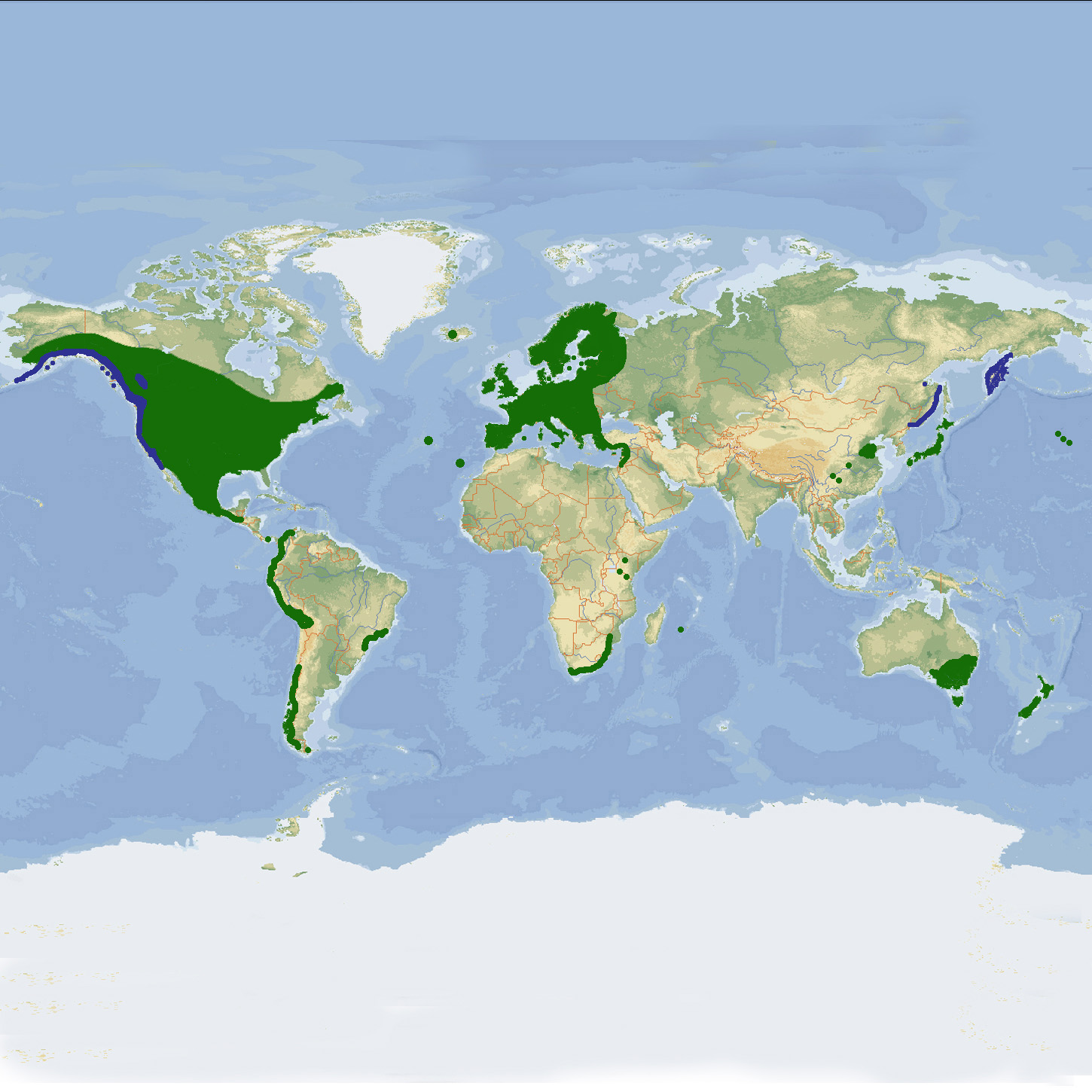

Die Regenbogenforelle stammt von der Pazifikküste Nordamerikas und Ostsibiriens. Sie ist als vom Menschen bewusst außerhalb ihrer natürlichen Verbreitung eingeführte Tierart, die dort eine negative Auswirkung auf die heimische Fauna haben kann, sowie als Speisefisch von zoopädagogischem Interesse und wird daher relativ oft in Zoos und Schauaquarien gezeigt. Körperbau und KörperfunktionenRegenbogenforellen erreichen eine Länge von 25-50, selten bis 70(-90) cm. In ihrer Gestalt gleichen sie Bachforellen. Der Rücken ist meist dunkelgrün bis bläulich, die Seiten weisen dunkle Punkte auf und der Bauch ist silbrig glänzend. Ihren Namen verdanken sie einem beidseits entlang der Seitenlinie verlaufenden, in vielen leuchtenden Farben schillernden Band. Älter Männchen haben während der Laichzeit einen ausgeprägten Haken am Unterkiefer [2; 3; 4; 6]. VerbreitungNordamerika und Ostasien: Kanada, Mexiko, Russland, USA, nach Verbreitungskarte in der Roten Liste auch küstennahe Gebiete Chinas (ev. Fehler), teilweise im Meer lebende Formen Ochotskisches Meer und Nordpazifik. Die Art wurde im größten Teil Nordamerikas und Europas sowie in weiteren Gebieten angesiedelt, darunter Chile, Japan, Südafrika, Südost-Australien und Neuseeland. Nach Deutschland wurde sie 1882, in Österreich 1884 und in die Schweiz 1887 eingeführt [1; 3; 5; 6]. Lebensraum und LebensweiseDie Regenbogenforelle toleriert einen breiten Temperaturbereich. Sie lebt üblicherweise in Süßwasser, es gibt aber auch Populationen die, wie der Lachs, im Meer leben und nur zum Laichen in die Flüsse aufsteigen. Ortsfeste Populationen bewohnen kleine Quellbäche, große Flüsse und kühle, klare nicht zufrierende Seen oder Stauseen mit schlammfreiem Untergrund. In Flüssen sind tiefe, langsam fließende Tümpel wichtige Überwinterungshabitate. Die Laichwanderung beginnt im Frühjahr während der intensiven Eis- und Schneeschmelze bei Wassertemperaturen über 3 °C. Das Laichen findet Mitte bis Ende Juni bei Wassertemperaturen von 6–16 °C statt. Seepopulationen ziehen zum Laichen in Nebenflüsse. Weibchen verlassen die Laichplätze sofort, während Männchen 2–3 Tage dortbleiben. Die meisten Individuen werden im Alter von 5–6 Jahren geschlechtsreif. Die Eier haben einen Durchmesser von 3.8–5.7 mm. Die Nahrung der Jungfische ist sehr vielfältig und umfasst Amphibien- und Fluginsekten sowie Fischeier. Erwachsene sind Raubfische und ernähren sich hauptsächlich von Fischen, aber auch von kleinen Säugetieren (Nagetieren) [2; 6]. Gefährdung und SchutzDie Regenbogenforelle ist eine sehr häufige und weit verbreitete Art, deren Bestand bei manchen Subpopulationen und Unterarten offenbar aufgrund der Verschlechterung des Lebensraums durch Staudämme, Sedimentation, Überfischung, Umweltverschmutzung und invasive Arten stark zurückgeht, deren Bestand aber insgesamt stabil bleibt und die keinen größeren Bedrohungen auf globaler Ebene ausgesetzt ist. Gestützt auf eine Beurteilung aus dem Jahr 2020 wurde die Art wurde 2024 als nicht-gefährdet (LEAST CONCERN) in die Rote Liste der IUCN aufgenommen [6]. Der internationale Handel ist durch CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenFür die Sportfischerei und die Aquakultur ist die Regenbogenforelle von großer Bedeutung, regional auch für die gewerbliche Fischerei. In der Schweiz darf sie seit 1991 als landesfremde Art nur noch in hydrologisch geschlossene Gewässersysteme eingesetzt werden (was Schweizer Fischer am Alpenrhein bisweilen dadurch umgingen, dass die die "Regenbögeler" von der Vorarlbergerseite her in den Rhein kippten, was jetzt aber auch nicht mehr zulässig ist [5; 6]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 60 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich über ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland und Österreich gibt es keine konkreten Mindestnormen. In der Schweiz gibt Anhang 2, Tabelle 8 der Tierschutzverordnung an, wie viele Liter Wasser pro cm Gesamtkörperlänge (ohne Schwanzflosse) der für aquaristische Zwecke gehaltenen Fische angeboten werden müssen. Für Speise- und Besatzfische gilt Anhang 2, Tabelle 7. Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1792 von dem deutschen Arzt und Naturkundler Johann Julius WALBAUM als "Salmo mykisss" erstmals wissenschaftlich beschrieben und kam später in die 1861 von dem amerikanischen Arzt und Naturforscher George SUCKLEY aufgestellte Gattung Oncorhynchus. 1836 bezeichnete sie der schottische Schiffsarzt und Polarforscher John RICHARDSON als Salmo gairdneri, ein Synonym, das sich sehr lange halten konnte. Es gibt rund ein Dutzend Unterarten [1]. |

Literatur und Internetquellen

- FISH BASE

- GEBHARDT, H. & NESS, A. (2009)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- SPINDLER, T. (1997)

- ZAUGG, B., STUCKI, P., PEDROLI, J.C. & KIRCHHOFER A. (2003)

- HAMMERSON, G.A. (2024). Salvelinus fontinalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2024: e.T61278A18229011. https://www.iucnredlist.org/species/61278/18229011. Accessed on 03 November 2024.)

39

39