Eringer Kuh (Bos primigenius f. taurus) im Oberwallis

© Peter Dollinger, Zoo Office Bern

Überordnung: LAURASIATHERIA

Taxon ohne Rang: CETARTIODACTYLA

Ordnung: Paarzeher (ARTIODACTYLA)

Unterordnung: Wiederkäuer (Ruminantia)

Familie: Hornträger (Bovidae)

Unterfamilie: Echte Rinder (Bovinae)

Tribus: Rinder i. e. S. (Bovini)

Rassen des Taurinen Hausrind

Bos primigenius f. taurus • Domestic Cattle Breeds • Races du boeuf domestique

Altdeutsches Schwarzbuntes Niederungsrind

Camargue-Rind

Dahomeyrind

|

|

Im Gegensatz zu anderen afrikanischen Rindern gehören die Dahomeys dem in Europa verbreiteten taurinen Rindertyp an. Sie sind haben einen ausgesprochen kurzen Schädel mit kurzen, ovalen Hörnern, die im Alter meist nach unten zeigen und einen sehr langen Schwanz mit langer Quaste. Die Fellfarbe ist schwarz oder grau, bisweilen mit weißen Flecken am Bauch. Das Euter der Kuh, ist klein und hat manchmal nur 3 Zitzen. Die Milchleistung reicht lediglich zur Aufzucht der bei Geburt bräunlichen oder silbergrauen, ca. 40-45cm großen und 10-15 kg schweren Kälber. Mit einer Widerristhöhe von 80-90 kg und einem Gewicht bis 230 kg bei den Kühen sowie 90-105 cm und bis 300 kg bei den Bullen ist das Dahomey-Rind die weltweit kleinste Rinderrasse. Es stammt ursprünglich aus dem ehemaligen Königreich Dahomey (heute Benin) in Westafrika, wo es heute als Folge von Verdrängungskreuzungen mit leistungsfähigeren Rinderrassen selten geworden ist. Nach Europa gelangten die ersten Dahomey-Rinder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich in den Zoo von Antwerpen, wohin sie als Futtertiere für einen Raubtiertransport mitgeführt worden waren. Die für diesen Zweck nicht benötigten Überlebenden bildeten den Anfangsbestand der Rasse in Europa. Dahomeys sind extrem anspruchslose Rinder mit bescheidener wirtschaftlicher Bedeutung. Sie haben sich gut an das mitteleuropäische Klima angepasst und eignen sich sehr gut für die Weidpflege von Ökowiesen und Berghängen, da sie kaum Trittschäden verursachen. Ein gut belüfteter, trockener Stall im Winter und eine Schutzhütte im Sommer sind ausreichend für das Wohlergehen der Tiere. Dahomeys sind nach Zootierliste (2025) in etwa 20 zoologischen Einrichtungen, hauptsächlich in Deutschland, zu sehen. Literatur und Internetquellen: |

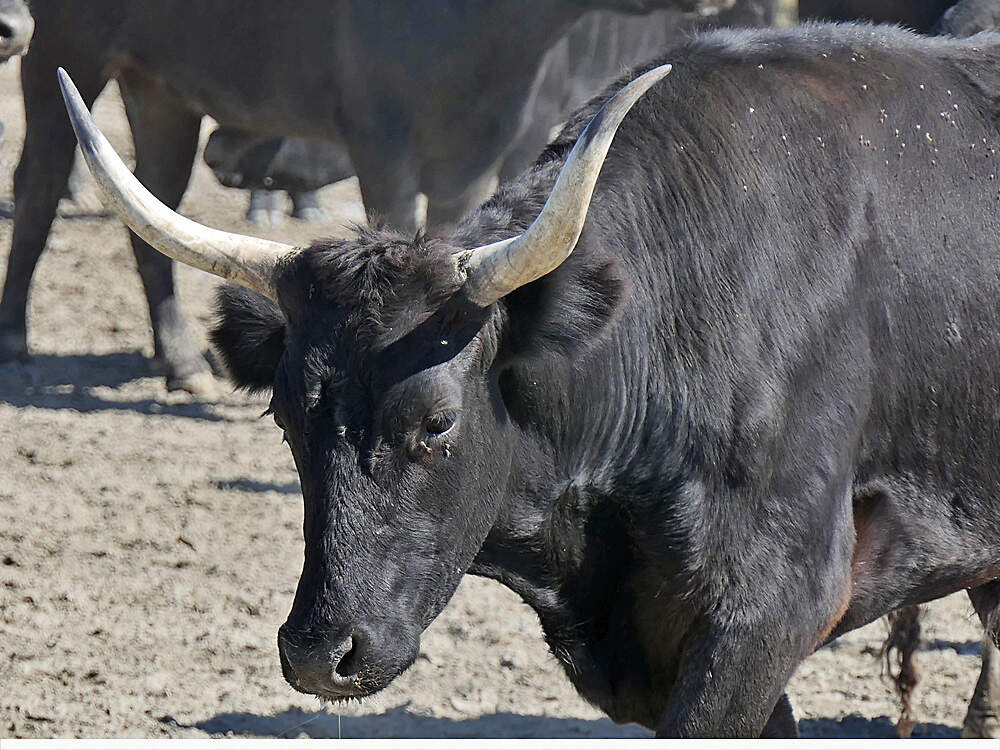

Eringer

|

|

Die aus dem Val d'Hérens im Kanton Wallis stammenden Eringer sind urtümliche, brachycephale Rinder. Ihre Rasse gehört zu den kleinwüchsigsten in Europa. Sie geht zurück auf Rinder, die im Wallis bereits vor 5'000 Jahren vertreten waren und ist nahe verwandt mit den autochthonen Rassen Castana und Pezzatanera des Aostatals sowie dem österreichischen Tuxer-Rind. 1835 wurde die Zulassung von Zuchtstieren reglementiert, seit 1885 ist die Zucht durch ein kantonales Gesetz geregelt und seit 1885 gibt es einen Rassestandard, der wesentlich durch das Interesse der Züchter an kräftigen und kampfeslustigen, für die traditionellen Kuhkämpfe geeigneten Tieren bestimmt wurde. 1920 schlossen sich die Züchter zu einem Verband zusammen. Die Eringer sind stämmige Rinder mit kurzem und breitem Kopf, kräftigen Hörnern, einem breiten, muskulösen Körper und kurzen und kräftigen Gliedmaßen mit harten Klauen. Stiere erreichen eine Widerristhöhe von 127-137 cm, einen Brustumfang von 185-220 cm und ein Gewicht von 650-950 kg. Kühe werden 124-133 cm hoch, haben einen Brustumfang von 180-215 cm und ein Gewicht von 480-800 kg. Kälber wiegen bei der Geburt zwischen 30 und 50 kg. Das Fell ist einfarbig, meistens schwarz, kann aber über helles kastanienbraun bis ziegelrot variieren. Oft weist es einen hellen Streifen auf dem Rücken auf. Das Milchproduktivitätsziel wurde auf 3'500 kg Milch während der Standardlaktation (240 bis 305 Tage) mit einem durchschnittlichen Fettgehalt von 3,9 % und einem Proteingehalt von 3,5 % festgelegt. Die besten Milchkühe erreichen Mengen von 5'400 bis über 6'200 kg. Für die Mast wird ein täglicher Zuwachs von 1'100 g angestrebt. Beim Alpaufzug im Frühling machen die Eringerkühe die Hierarchie innerhalb der Herden aus. Dies führte zur Tradition der Ringkuhkämpfe im ganzen Kanton. Eingeteilt in Alters- und Gewichtskategorien, suchen sich dabei die Kühe ihre Gegnerinnen im Ring selbst aus. Wer sich nicht zum Kampf stellt oder ihn verliert, scheidet aus. In jeder Kategorie wird die stärkste Kuh zur Königin erkoren. Im Mai findet im Dorf Aproz der nationale Final statt, bei dem die Siegerinnen der ersten vier Kategorien den Titel der «Königin der Königinnen» (reine des reines) unter sich ausmachen. Eringer sind nach Zootierliste (2025) nur in zwei zoologischen Einrichtungen in der Schweiz zu sehen. Literatur und Internetquellen: |

Évolèner Rind, Vache Évolénarde

|

|

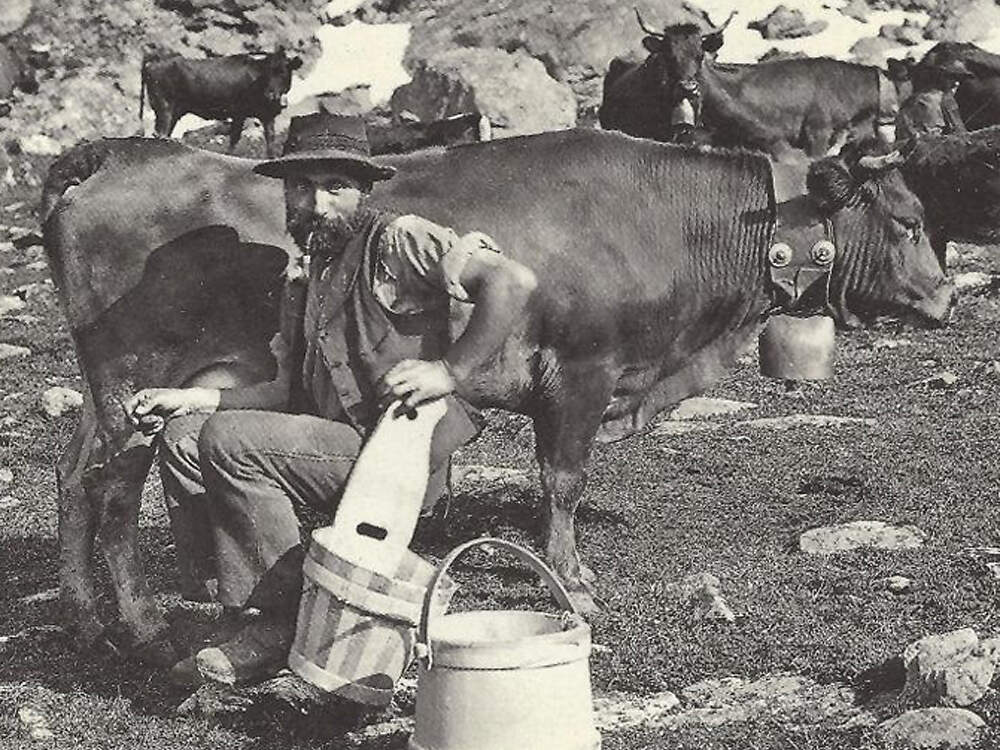

Bereits vor rund 6'000 Jahren wurden im Wallis Rinder gehalten, aus denen die beiden Schwesterrassen Eringer und Évolèner hervorgegangen sind. 1859 wurde die Évolèner Rasse zum ersten Mal explizit in einem Bericht erwähnt. In der Folge wurde jedoch nicht mehr zwischen Eringern und Évolènern differenziert. Um die Rasse im Erscheinungsbild zu vereinheitlichen, wurde ab 1885 von der Walliser Regierung die Einfarbigkeit propagiert. Einige wenige Züchter hielten an den gefleckten Tieren fest und selektionierten in der Folge nicht auf den Kuhkampf, sondern hielten am kleinen Zweinutzungsrind fest. Durch die unterschiedliche Selektion entstanden aus demselben Ursprung zwei Rassen. Ende der 1980er Jahre gab es nur noch wenige Évolèner Rinder. Daher griff die Organisation ProSpecieRara ein und konnte zusammen mit engagierten Züchtern verhindern, dass die Rasse für immer von der Bildfläche verschwand. 1995 schlossen sich die Züchter zur Évolener Viehzuchtgenossenschaft EVZ zusammen und begannen mit der Führung eines Herdebuchs. Seit 2001 gibt es, nach internem Knatsch, auch einen Évolèner Zuchtverein. Das Herdebuch wird seit 2012 von Swissherdbook betreut. 1997 wurde die Genossenschaft im Züchterverband für gefährdete Nutztierrassen ProSpecieRara aufgenommen und wurde 1998 vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) als Zuchtorganisation anerkannt, womit die Rasse staatlich gefördert wird. Das Évolèner Rind ist ein kleines, kurzköpfiges Zweinutzungsrind mit einer Milchleistung von 2'500-3'500 kg auf Grundfutterbasis, bei intensiver Fütterung von 5'000-6'000, und einer guten Schlachtausbeute. Die Tiere zeichnen sich durch ihre rote, kastanienbraune oder, seltener, schwarze Färbung aus und tragen rassetypisch einen weissen Stern, bisweilen auch eine Blesse auf der Stirn. Auch Schwanz, Bauch, Beine und Rücken können weisse Flecken aufweisen. Stiere erreichen eine Widerristhöhe von 120-130 cm und ein Gewicht von 500-700 kg, Kühe messen 115-125 cm und wiegen 400-600 kg. Das Geburtsgewicht liegt bei 27 kg, das Erstkalbealter bei 26-32 Monaten. Im Jahr 2016 gab es 6'270 im Herdebuch erfasste Tiere die von 850 Züchtern gehalten wurden. Das entspricht rund 0.4% des schweizerischen Rindviehbestands. Évolèner Rinder sind nach Zootierliste (2025) nur in zwei zoologischen Einrichtungen in der Schweiz zu sehen. Literatur und Internetquellen: |

Fränkisches Gelbvieh, Frankenvieh

|

|

Das Fränkische Gelbvieh geht auf einen rotbraun gefärbten keltisch-germanischen Landschlag zurück. Das altfränkische Rind war von sehr kleiner Statur. Nachdem schwerere Zugochsen benötigt wurden, begann man ab ca. 1800 mit der oft planlosen Einkreuzung anderer Rinderrassen. Um 1875 begann die beständige Reinzucht auf Einfarbigkeit (gelb). Heute ist es ein fleischbetontes Doppelnutzungsrind einem Gewicht von 1'200 kg bei den Bullen und 800 kg bei den Kühen sowie einer durchschnittlichen Milchleistung von über 6'000 kg pro Jahr bei 3,90 % Fett und 3,70 % Eiweiß. In der Mast haben die Tiere Tageszunahmen von etwa 1'200–1'450 g. Die Kreuzbeinhöhe weiblicher Tiere liegt bei 140-145 cm, bei Bullen bei 150-160 cm. Es gibt behornte und hornlose Individuen. In der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) ist das Fränkische Gelbvieh in der Kategorie III - Gefährdet aufgeführt. Im Jahr 2023 waren 1261 Zuchtkühe sowie 25 Zuchtbullen und 541 weibliche Zuchttiere der Zuchtrichtung Fleisch registriert. Frankenvieh ist nach Zootierliste (2025) nur in einer Einrichtung, dem Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim zu sehen. Literatur und Internetquellen: |

Glanrind

Rätisches und Tiroler Grauvieh

|

|

Das Grauvieh hat seinen Ursprung in den Torfrindern der Pfahlbauer, den silbergrauen Rindern der Rätier und dem Vieh der Kelten, Alemannen und Walser. Die ursprünglich in den Bündner Bergtälern beheimatete Rasse, von der es einen leichten und einen schweren Schlag gab, galt als ausgesprochenes Dreinutzungsrind (Arbeit, Milch und Fleisch) und noch bis Ende des 19. Jahrhunderts war die Nachfrage nach Grauvieh im In- und Ausland gross. Durch die einseitige Förderung des auf Milchleistung gezüchteten Braunviehs wurde das Grauvieh bis 1920 verdrängt und ging in der Schweiz komplett in der Braunviehpopulation auf. Daher galt die Rasse lange als ausgestorben, bis man dem leichten Albulaschlag typähnliche Tiere im Oberinntal und in der Finstermünzschlucht fand und diese ab 1985 nach Graubünden einführte. Ab 1997 mussten keine Tiere mehr importiert werden. Heute hat sich der leichte Schlag des anspruchslosen und robusten rätische Grauviehs als Zweinutzungsrasse im schweizerischen Berggebiet wieder etabliert. Genutzt werden die Tiere als Mutterkühe für die Kälbermast und für die Milchproduktion. Auf der Basis von Raufutter liefern die Kühe über eine Laktationsperiode im Mittel 3'600 kg Milch. In der extensiven Haltung sind sie auch deshalb beliebt, weil sie mit ihrem leichten Körperbau wenig Trittschäden verursachen und auch unwegsames Gelände beweiden können. 1992 wurde die Genossenschaft der Grauviehzüchter GdG, heute Verein Rätisches Grauvieh Schweiz, gegründet, mittlerweile gibt es in der Schweiz zwei weitere Züchterorganisationen, den Schweizer Grauviehzuchtverein und den Rasseclub Grauvieh Schweiz, der ausschließlich Mutterkuhhalter umfasst. Zusammen halten die Mitglieder dieser Organisationen rund 2'000 Stück Grauvieh, davon etwa die Hälfte Zuchttieren. In Österreich, wo der Schwerpunkt der Zucht in Tirol liegt, gab es 2019 im Herdebuch 42 Zuchtstiere und 4'112 Zuchtkühe. Grauviehkälber wiegen bei der Geburt 34-45 kg. Stiere werden 900-1'050 kg, Kühe 550-650 kg schwer. Die Widerristhöhe beträgt bei den Stieren 140-150 cm, bei den Kühen 129-139 cm. Die Farben des Grauviehs reichen von eisengrau, silbergrau, dunkelgrau bis zu grau-gelb mit stark fuchsigem Stirnschopf. Klauen und Hörner sind dunkel. Das Flotzmaul ist schwarz. Charakteristisch ist der weiße Aalstrich auf dem Rücken. Die Umgebung der Augen, Hals und Schultern sowie die Außenseite der Schenkel sind etwas dunkler. Die Umgebung des Flotzmauls, die Innenseite der Ohren, die Rumpfunterseite und das Euter sind nahezu weiß. Die Stiere sind dunkler und oft hell gesattelt. Rätisches bzw. Tiroler Grauvieh ist in etwa 10 Zoos bzw. Freilichtmuseen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. Literatur und Internetquellen:

|

Hinterwälder Rind

|

|

Kleine, trittsichere Rinder waren früher in vielen Alpentälern und Mittelgebirgen verbreitet. Die meisten sind ausgestorben. Überlebt hat aber z. B. im südlichen Hochschwarzwald das Hinterwälder Rind, das dank seiner Isoliertheit auch die Rinderpestepidemie von 1814 bis 1816 überstand, welche ansonsten dem badischen Rindviehbestand arg zusetzte. Seine größte Verbreitung hatte es mit ca. 30'600 Tieren wohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die organisierte Zucht begann im Jahr 1889, kam aber während des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen und musste in der Folge neu aufgebaut werden. Um 1960 war der Bestand wieder auf über 1’300 Tiere angestiegen, sank aber danach, bis 1975 nur noch 298 Herdbuchkühe vorhanden waren. Durch staatliche Förderung und das Aufkommen der Mutterkuhhaltung gab es ab den 1980er Jahren eine Zunahme, und 2018 zählte das deutsche Herdbuch wieder 89 Bullen und 2'252 Kühe. 1984-87 importierten PRO SPECIE RARA und engagierte Züchter 102 Tiere in die Schweiz. 1988 wurde ein Zuchtverein gegründet, der nach zwei weiteren Importen 1998 offiziell als Zuchtverband anerkannt wurde, was mit einer Förderung der Zucht durch den Bund einherging. 2015 umfasste das Herdbuch 9 Bullen und 647 Kühe. Hinterwälder sind robuste, genügsame und langlebige, bestens zur Mutter- und Ammenkuhhaltung geeignete Zweinutzungsrinder mit hoher Fruchtbarkeit, die auch in der Landschaftspflege eingesetzt werden. Sie sind falb bis rot gesprenkelt, gescheckt oder gedeckt mit meist weißem Kopf. Sie sind die kleinsten Rinder Mitteleuropas. Kühe haben eine Widerristhöhe von 115-125 cm und erreichen ein Gewicht von 380-490 kg. Die Milchleistung liegt bei etwa 3'400 kg mit 3.99% Fett- und 3.40% Eiweißgehalt. Das Hinterwälderrind ist eine Fokusrasse des seit 2020 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten Erhaltungszuchtprojekts der deutschen Zoologischen Gärten. In zoologischen Einrichtungen Deutschlands und der Schweiz gibt es gegen 20 Haltungen. Literatur und Internetquellen:

|

Schottisches Hochlandrind

|

|

Das Schottische Hochlandrind ist durch ein langes, dichtes Fell gegen Kälte, Regen und Hitze geschützt. Die vorherrschende Farbe ist Rot. Gelb, Dunkelbraun und Schwarz sind auch relativ häufig, während Graubraun und Weiß seltener vorkommen. Der kurze dreieckige Kopf trägt einen buschigen Haarschopf, der die Augen bedeckt. Die Ohren haben einen auffallend langen Behang. Die extrem langen, symmetrisch geschwungenen Hörner ähneln jenen des Auerochsen und verleihen dem klein- bis mittelrahmigen Schottischen Hochlandrind sein charakteristisches Aussehen. Kühe haben eine Kreuzbeinhöhe von 110-128 cm und ein Gewicht von 450-650 kg, Bullen werden um die 138 cm hoch und 650-850 kg schwer. Das Geburtsgewicht der Kälber liegt bei 22-25 (20-30) kg. Hochlandrinderherden werden ganzjährig im Freien gehalten und werden gerne zur Landschaftspflege eingesetzt. Die Kälber verbleiben bei ihren Müttern und werden von diesen gesäugt. Da die Bullen ruhige und umgängliche Tiere sind, können sie ganzjährig in der Herde stehen. Jungbullen werden auf gesonderten Flächen gehalten, um Rivalitäten zu verhindern. Die Rinder sind spätreif. Bullen und Ochsen sind nur weidemasttauglich und für eine Intensivmast nicht geeignet. Ihr ideales Schlachtalter liegt bei 24 bis 30 Monaten. Schriftliche Belege für das Schottische Hochlandrind gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Das Erste Zuchtbuch wurde 1885 veröffentlicht. In der Schweiz wird die Haltung durch den Verein "Highland Cattle Society Switzerland" mit über 200 Mitgliedern gefördert, in Deutschland und Österreich gibt es entsprechende Vereine. In Deutschland wurden die ersten Hochlandrinder 1978 nach Schleswig-Holstein eingeführt, in Zoos, Tier- und Wildparks wurde die Rasse ab den 1990er Jahren in größerem Umfang gehalten. Um höhere Erträge zu erzielen werden in Schottland neben der Reinzucht auch Gebrauchskreuzungen mit Fleischrassen, z. B. Beef Shorthorn, durchgeführt. Hochlandrinder werden namentlich in Wildparks sehr häufig gezeigt. Nach Zootierliste (2025) sind sie in Europa in über 200 zoologischen Einrichtungen zu sehen, wovon sich über 60 im deutschsprachigen Raum befinden. Literatur und Internetquellen:

|

Limpurger oder Leintäler Rind

Englisches Parkrind

|

|

Das Englische Parkrind ist eine sehr ursprüngliche Rasse. Es wird vermutet, dass es in vorchristlicher Zeit durch die Kelten eingeführt und dann wild oder halbwild lebte, bis es ab dem 12. Jahrhundert in großflächigen Parks gehalten wurde, wo es dem Adel als Jagdwild diente. Wegen seiner Ursprünglichkeit wurde das Englische Parkrind das bereits von Conrad GESSNER als "Bison albus scoticus" beschrieben worden war, von Lutz und Heinz HECK, den ehemaligen Direktoren des Berliner Zoos und des Tierparks Hellabrunn, als eine der Ausgangsrassen für die "Rückzüchtung" des Auerochsen eingesetzt. Das Englische Parkrind ist cremeweiß mit schwarzer oder rotbrauner Pigmentierung an den Ohren, um das Flotzmaul, an den Sprunggelenken und den Zitzen. Das Flotzmaul selbst kann ganz schwarz oder nur teilweise pigmentiert sein. Möglich sind unregelmäßige, kleine schwarze Pigmentflecken an anderen Körperstellen. In seinem Körperbau ähnelt das Parkrind relativ stark dem Typ des Auerochsen. Bullen werden ca. 143 cm hoch und 950 kg schwer, Kühe erreichen eine Höhe um die 132 cm und ein Gewicht um 630 kg. Die Tiere sind mittelrahmig mit auffallender Brusttiefe versehen und zeigen eine gerade Oberlinie. Charakteristisch ist die relativ schwach ausgeprägte Bemuskelung der Hinterhand. Die stark ausgeprägten Hörner sind sehr lang und variieren in ihrer Stellung. Englische Parkrinder werden in gegen 10 britischen und deutschen zoologischen Einrichtungen gehalten. Die größte Herde in Deutschland besitzt die Arche Warder. Früher wurde das Parkrind als Dreinutzungsrind eingesetzt. Heute dient es vorab der Landschaftspflege und der Fleischproduktion. Die sehr ähnlichen, halbwild lebenden Rinder von Chillingham Castel in Northumberland werden als eigene Rasse geführt. Parkrinder sind in zoologischen Einrichtungen selten, die Zootierliste (2025) führt nur in sieben Institutionen auf, davon zwei In Deutschland. Literatur und Internetquellen: |

Pinzgauer Rind

|

|

Das Pinzgauer ist ein robustes, mittel- bis großrahmiges Zweinutzungsrind, das sich besonders für die Mutterkuhhaltung eignet. Im Rassenstandard wird das original Pinzgauerrind mit kastanienbrauner Grundfarbe und charakteristischer weisser Farbzeichnung über Widerrist, Rücken, Oberschenkel, Bauch und Unterbrust beschrieben. Es gibt aber auch Tiere mit schwarzer Grundfarbe. Die Hörner sind hell mit dunklen Spitzen. Daneben existiert eine "Jochberger Hummel" genannte genetisch hornlose Variante. Die Widerristhöhe der Kühe liegt bei ca. 137 cm und das Gewicht bei 600-700 kg. Stiere sind etwa 10 cm größer und bringen 1'000-1'100 kg auf die Waage. Die Milchleistung liegt bei rund 5'400-5'900 kg, bei intensiver Fütterung können es 8'000 kg und mehr sein. Die Schlachtausbeute ist gut, die tägliche Gewichtszunahme kann bis 1'300 g betragen. Stammlande des Pinzgauer Rindes der Pinzgau, weitere Teile des Bundeslandes Salzburg, Osttirol und Oberkärnten. Auch im Südosten Bayerns ist es seit alten Zeiten Vertreten. Der Name „ Pinzgauer“ als Bezeichnung für die Rasse erschien erstmals 1846. 1939 erfolgte der Zusammenschluss der Salzburger- und Tiroler-Organisationen zum Pinzgauer Rinderzuchtverband Salzburg-Tirol. 1966 erreichte die Zucht ihren Höchststand. Infolge intensiver Formen- und Farbenzucht sank die Qualität der Tiere und die Leistungsbereitschaft war nicht mehr zufriedenstellend. Durch Einkreuzung mit roten Holsteinern gingen weitere wertvolle Tiere für die Reinzucht verloren. Mit Hilfe von EU-Förderung und einem konsequent geführten Jungstier-Testprogramm wird versucht, die mittlerweile gefährdete Rasse zu erhalten. In Österreich gibt es gegen 37'265 registrierte Pinzgauer Rinder. In Deutschland führt die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) die Rasse in Kategorie II (stark gefährdet). Pinzgauer Rinder sind nach Zootierliste (2025) nur in sechs zoologischen Einrichtungen in Deutschland und Österreich zu sehen. Literatur und Internetquellen: |

Ungarisches Steppenrind

|

|

Das auch Graurind oder Szilayrind genannte Ungarische Steppenrind gelangte vermutlich im 9. Jahrhundert mit der Einwanderung der Magyaren aus dem Osten in die Pannonische Tiefebene. Vom 14. bis ins 19. Jahrhundert soll es hier die bevorzugte Rinderasse gewesen sein. Bis ins frühe 20. Jahrhundert galten die robusten Hausrinder, vor allem die Ochsen, als zuverlässige Arbeitstiere und an vielen Orten weideten große Viehherden. Nach dem Zweiten Weltkrieg verdrängten Umstellungen in der Landwirtschaft und Viehzucht die alte Rinderrasse nach und nach, bis es schließlich nur noch sechs Stiere und 187 Kühe gab. In Österreich konnte die Rasse durch ein gemeinsames Engagement des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel und örtliche Bauern erhalten werden. Im Nationalpark weiden heute etwa 500 Steppenrinder und stellen dadurch wertvolle Lebensräume sicher. In Ungarn ist das Überleben der Rasse dem wachsenden Tourismus zu verdanken: Die stattlichen und beeindruckenden Ochsen ziehen heutzutage überwiegend Kutschen für Touristen durch die Puszta. Die Widerristhöhe liegt bei den Bullen bei 145-155 cm, das Gewicht bei 800-960 kg. Kühe werden 135 -140 cm hoch und 500-600 kg schwer. Die Tiere haben bis zu 80 cm lange ausladende Hörner, die Fellfarbe ist grau, das Maul ist dunkel. Die Kälber sind bei der Geburt rötlich blond und nehmen erst mit etwa einem halben Jahr die typisch hellgraue Farbe an. Verwandte Rassen sind das Siebenbürger und das Ukrainische Steppenrind sowie die italienische Maremmana. Ungarische Steppenrinder sind in Zoos relativ gut vertreten. Die Zootierliste (2025) führt etwa 45 zoologischen Einrichtungen auf, die sich zu gut einem Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Literatur und Internetquellen: |

22404

22404