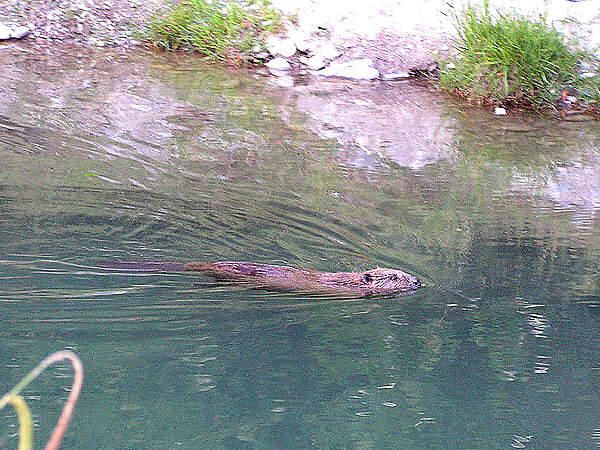

Europäischer Biber (Castor fiber) im Tierpark Bern

© Peter Dollinger, Zoo Office Bern

Überordnung: EUARCHONTOGLIRES

Taxon ohne Rang: Nagetiere und Hasen (GLIRES)

Ordnung: Nagetiere (RODENTIA)

Unterordnung: Biberverwandte (Castorimorpha)

Familie: Biber (Castoridae)

Europäischer oder Eurasischer Biber

Castor fiber • The European Beaver • Le castor d'Europe

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.cz |

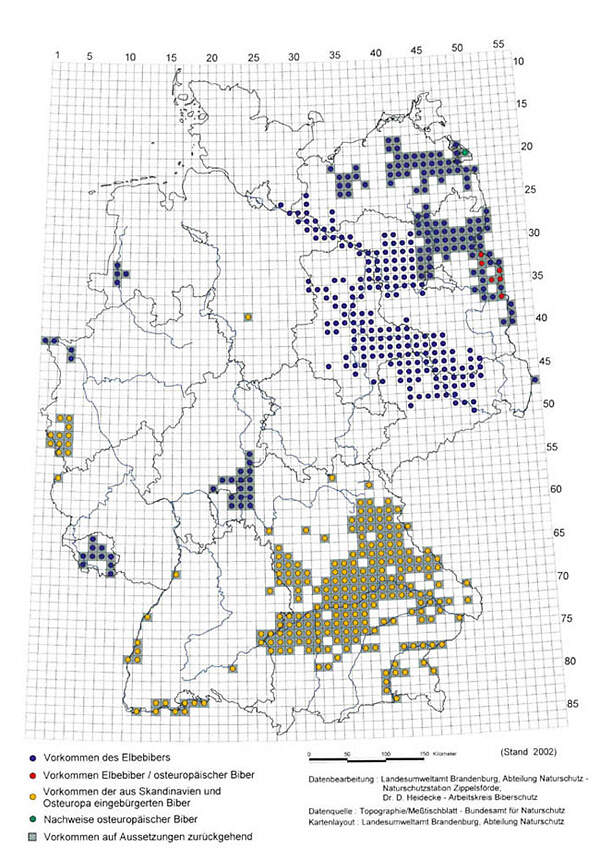

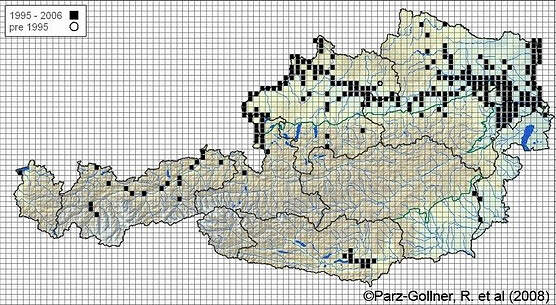

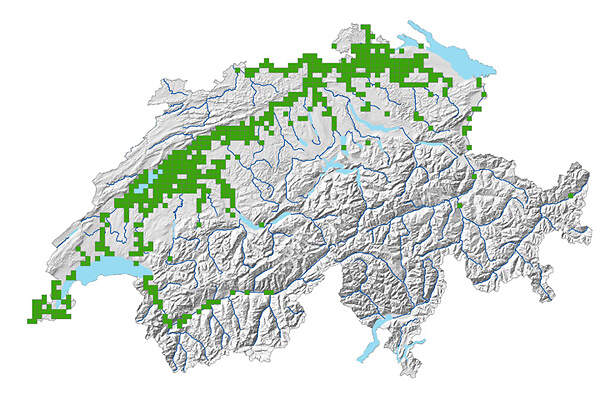

Als größtes einheimisches Nagetier, wegen seiner Gestalt, Lebensweise und kulturellen Bedeutung ist der Biber von zoopädagogischem Interesse und auch für das allgemeine Publikum attraktiv, so man ihn denn sieht, denn er ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Viele Zoos und Tierparks sehen daher von der Haltung von Bibern ab und zeigen stattdessen Biberratten (Nutrias), die auch tagsüber zu sehen sind, deren Haltung jedoch nach der Unionsliste invasiver Arten auslaufen soll. Körperbau und KörperfunktionenEuropäische (richtiger: Eurasische) Biber erreichen eine Kopf-Rumpflänge von 75-110 cm, eine Schwanzlänge von 30-40 cm, eine Schulterhöhe von 30-35 cm und ein Gewicht von 13-32(-38) kg. Die Weibchen sind minim größer als die Männchen und haben einen etwas längeren, aber schmaleren Schwanz, praktisch sind die Geschlechter aber äußerlich nicht zu unterscheiden. Die Vorderfüße sind klein und als Greifhände, ausgebildet, die Hinterfüße sind mit kräftigen Krallen und Schwimmhäuten versehen, die zweite Zehe trägt eine schwächere Doppelkralle, die zum Putzen des Fells dient. Der "Kelle" genannte Schwanz ist flach, 12-15 cm breit, nackt mit geschuppter, lederartiger Haut. Das Gebiss besteht aus 20 wurzellosen Zähnen, die Schneidezähne sind fest verankerte Meißel mit orangeroter Schmelzschicht. Die Geschlechtsorgane befinden sich in einer verschließbaren Tasche. Beide Geschlechter haben zwischen After und äußeren Geschlechtsorganen ein Paar bis 250 g schwere, mit einer braunschwarzen runzligen Haut bedeckte Beutel, in denen sich ein moschusartig riechendes Duftsekret, das Bibergeil oder Castoreum befindet. Dieses wird zur Fellpflege und zur Territoriumsmarkierung verwendet. Ferner haben die Biber Öldrüsen zum Einfetten des aus langen Grannenhaaren und sehr dichter Unterwolle bestehenden, einfarbig braunen Fells [5; 6; 9; 15]. VerbreitungEurasien: Autochthone Bestände in China, Deutschland (Elbe), Frankreich, Kasachstan, Luxemburg, Mongolei, Norwegen, Russland, Weißrussland. Wiederangesiedelte Bestände in Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Montenegro, Niederlande, Österreich, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Ukraine, Ungarn. Bestand mit unklarer Herkunft: Bulgarien. Ausgestorben in Großbritannien, Moldawien, Portugal, Türkei [3; 4]. Lebensraum und LebensweiseEurasische Biber sind nachtaktiv. Sie verlassen ihren Bau zwischen 16 und 18 Uhr, kehren zwischen 3 und 6 Uhr morgens zurück. Sie leben in einem engen Familienverband bestehend aus den Eltern und zwei Jungengenerationen, im Mittel fünf Tieren. Einmal im Jahr zwischen Mai und Juni bringt das Weibchen 2-4 Junge zur Welt, die zwei Jahre in der Familie verbleiben. Wenn die dritte Jungengeneration zur Welt kommt, müssen die zweijährigen Biber die Familie verlassen und versuchen, ein eigenes Revier zu gründen. Biber verteidigen ihre Reviere bis zum Tod. Je mehr besetzte Reviere an einem Gewässer sind, desto höher wird die Sterblichkeit der abwandernden Jungbiber. Mit zunehmender Dichte und dem Erreichen der Kapazitätsgrenze des Lebensraums nimmt der innerartliche Stress zu und es kommt zu einer verminderten Nachwuchsrate und einer erhöhten Sterblichkeit, die zu einer Abnahme des Bestandes führen kann [1; 2; 5; 6]. Die Biber graben mit ihren Pfoten Erdbaue in die Uferböschung. Ist die Böschung zu wenig hoch, stürzt das Dach ein und wird mit Ästen und Schlamm geflickt. Ist das Ufer flach, baut der Biber aus Ästen eine Burg. Biber benötigen eine Wassertiefe von mindestens 60 cm, damit die Eingänge zu ihren Bauen unter Wasser liegen und damit sie sicher schwimmen und bei Gefahr abtauchen können. Ist das Gewässer zu flach oder die Wasserführung unregelmäßig, errichten die Biber einen Damm. Durch das Aufstauen von Bächen vergrößern die Biber auch ihren Lebensraum und können zusätzliche Nahrungsquellen erschließen. Selten graben sie auch Kanäle, um weiter entfernte Nahrungsquellen schwimmend zu erreichen [1]. Gefährdung und Schutz, Ausrottung und WiederansiedlungDer Eurasische Biber gilt aufgrund einer Beurteilung aus dem Jahr 2016 nicht als gefährdet (Rote Liste: LEAST CONCERN), obwohl er in weiten Teilen seines Verbreitungsgebiets ausgestorben war und erst während der letzten Jahrzehnte durch Wiederansiedlungen wieder Boden gut machte [3]. Der internationale Handel ist nicht unter CITES geregelt. Die Art ist nach Anhang III des Berner Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume geschützt, d.h. jegliche Nutzung ist so zu regeln, dass die Populationen in ihrem Bestand nicht gefährdet werden. Der Biber fällt ferner unter die Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG), ausgenommen seine Populationen in Polen, Finnland, Schweden, sowie im Baltikum. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur noch acht Restvorkommen mit insgesamt etwa 1'200 Tieren, nämlich im Rhone-Delta, an der Elbe, in der norwegischen Telemark, am Dnjepr, am Woronesch/Don, an zwei Orten in Sibirien und am Bulganfluss in der Mongolei [4]. Situation in Mitteleuropa: In Deutschland verschwand der Biber 1596 im Odenwald, 1840 in Sachsen und im Rheinland, 1850 in Bayern. Nach JÄCKEL [10] sollen allerdings um möglicherweise 1866 noch einige in den Salzach-Auen vorgekommen sein, ferner wurden bis 1857 welche im Schlossgarten Nymphenburg gepflegt: "Die Nymphenburger Biber haben sich niemals fortgepflanzt, sondern wurden, wenn das eine oder andere Stück durch Tod in Abgang gekommen war, durch im Inlande eingefangenen Nachschub nach Thunlichkeit ersetzt. Der letzte Biber dieses Gartens starb im Winter 1856/57, und es ist bis auf diesen Tag nicht gelungen, die erledigte Stelle mit einem Inländer (Berufung aus dem Auslande ist in Bayern unbeliebt) wieder zu besetzen, ein vollgültiger Beweis, dass Bayern keine Biber-Bezugsquelle mehr ist." 1854 verschwand der Biber in Württemberg und 1877 in Westfalen. Ende des 19. Jahrhunderts umfassten die letzten Biberbestände Deutschlands an der Mittelelbe etwa 200 Tiere [9]. Durch die Einrichtung von Schongebieten und Ausweisung von Naturschutzgebieten in Biberlebensräumen konnten sich die Bestände ab 1960 wieder vergrößern [2]. Dank der Wiederausbreitung in den neuen Bundesländern, der Umsiedlung von Elbebibern und durch Wiederansiedlungsprojekte leben heute in Deutschland rund 6.000 Elbebiber – 95 Prozent von ihnen an der Elbe besonders in Norddeutschland [WWF Deutschland, 2006]. Von 1966 bis 1980 setzte der Bund Naturschutz in Bayern e.V. mit Genehmigung der Behörden etwa 120 Biber aus Skandinavien und Russland in Bayern aus. Heute beträgt dort der Biberbestand schätzungsweise 12.000 Tiere in etwa 3000 Biberrevieren. In Baden-Württemberg wurde 1979 mit bescheidenem Erfolg ein Wiederansiedlungsversuch im Raum Karlsruhe unternommen. Mittlerweile wandern aber Biber aus der Schweiz, dem Elsass und Bayern ein, und um 2005 gab es wieder über 600 Tiere [NABU Baden-Württemberg]. Neben Wildfängen kamen auch Zoo-Nachzuchten zum Einsatz. So stellte der Zoo Magdeburg von 1981-86 sechs Tiere zur Verfügung. In Österreich wurden die letzten Biber 1863 in Fischamend (NÖ) bzw. 1869 bei Anthering (Salzburg) erlegt. Zwischen 1977 und 1983 wurde die Wiederansiedlung in Angriff genommen. Auch wanderten Tiere spontan aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei nach ein. Heute hat er einen grossen Teil seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets zurückerobert und ist wieder in allen Bundesländern vertreten. Der Bestand wurde 2014 auf knapp 5'000 Tiere geschätzt [19; 20]. Durch Zoo initiierte Wiederansiedlung in der Schweiz:Vor 200 Jahren verschwand der Biber aus der Schweiz. Zwischen 1956 und 1977 wurden im Rahmen eines Projekts mehrerer Kantone an 27 Orten insgesamt 141 Tiere ausgesetzt. Treibende Kraft war Erwin Meier, der damalige Direktor des Zoo "La Garenne" in Le Vaud, der Biber aus Frankreich importierte und sie im Einzugsgebiet von Rhone und Aare ansiedelte. Parallel dazu wurden Projekte in der Ostschweiz durchgeführt. 59 Tiere starben kurz nach der Freilassung. Von den 82 potenziellen Gründertieren stammten 36 aus Frankreich (Rhône), 37 aus Norwegen und 7 aus Russland (Woronesch). Die kleine Woronesch-Population im Sihltal ist mittlerweile ausgestorben, dafür haben sich Elbebiber, die als Folge eines Hochwassers aus dem Tierpark Bern entkamen, eine zusätzliche Blutlinie in das Aare-Gebiet gebracht. Anfänglich wuchs der Bestand nur langsam: 1978 waren es rund 130 und 1993 erst 350 Tiere. Danach ging es rascher: Die Zählung von 2007/08 ergab 472 Biberreviere in der Schweiz und den Grenzflüssen mit insgesamt 1600 Tieren, die 1400 km Fliessgewässer und Seeufer besiedelten. Viele Gewässer sind heute noch nicht besiedelt, weil Kraftwerke oder andere Hindernisse ein Durchkommen verunmöglichen. Bestand und Verbreitung nehmen aber laufend zu. 2015 wurde der Bestand auf 2'800, 2019 auf 3'500 und 2023 auf über 5'000 Tiere geschätzt [1; 7; 11; Centre Suisse de Cartographie de la Faune]. In der Nacht auf den 28. April 2013 begehrte ein seltsamer Gast Einlass in den Zoo Basel. Vor dem Haupteingang stand ein Biber. Der Nachtwächter öffnete ihm das Tor in der irrigen Annahme, es handle sich um einen Ausreißer, und der Biber entschwand im "Zolli". Wenige Tage darauf entdeckten die Gärtner die ersten Spuren: eine angenagte Kopfweide, Astdepots und Kratzspuren an Stellen, wo der Biber versucht hatte, unter einem Zaun hindurch zu schlüpfen. Am frühen Morgen des 2. Mai sichtete ein Zoomitarbeiter erstmals den Biber. Mit Keschern machten sich Tierpfleger auf die Jagd und fingen ihn beim Kormoranweiher ein. Die tierärztliche Untersuchung ergab, dass es sich um ein kerngesundes, dreizehn Kilogramm schweres Weibchen handelte. Nach Absprache mit der Biberfachstelle des Bundes und den kantonalen Wildhütern wurde der Biber noch am gleichen Morgen an einem Ort ausgesetzt, wo bereits ein Biber lebt. Ruhig spazierte er aus der Transportbox und begab sich ins Wasser. Dies war das erste Mal dass am Birsig ein Biber nachgewiesen wurde [JB 2013 Zoo Basel]. Im Elsass wurden Biber mit Erfolg an der Doller, der Ill und Zuflüssen der Moder wiederangesiedelt [4]. Bedeutung für den MenschenJagd: Zur Gewinnung von Fleisch, Fellen und Bibergeil (Castoreum) wurde dem Biber früher intensiv nachgestellt. Zudem wurde er als Forstschädling verfolgt. Heute werden stellenweise Schäden an Obstbäumen und anderen landwirtschaftlichen Kulturen beklagt [16]. Kulturelle Bedeutung: Im Tierepos "Reineke Fuchs" gehört der "Biber Bokert" zu den Tiere die sich über des Fuchses Missetaten beschweren. In früheren Jahrhunderten war der wegen seiner amphibischen Lebensweise als Fisch betrachtete Biber eine beliebte Fastenspeise. Davon zeugen die "Benedictiones ad mensas", die vom St. Galler Mönch Ekkehard IV. im 10. Jahrhundert niedergeschrieben wurden: "Sit benedicta fibri caro, piscis voce salubris" , d.h. "Gesegnet sei des fischähnlichen Bibers Fleisch" [8]. Das oben erwähnte Bibergeil hatte schon im Altertum medizinische Bedeutung. AESOP erzählt dazu folgende Fabel: „Der Biber ist ein vierfüßiges Tier, das meistens im Wasser wohnet, und dessen Geilen in der Medizin von großem Nutzen sind. Wenn nun dieses Tier von den Menschen verfolgt wird, und ihnen nicht mehr entkommen kann; was tut es? Es beißt sich selbst die Geilen ab, und wirft sie seinen Verfolgern zu. Denn es weiß gar wohl, daß man ihm nur dieserwegen nachstellet, und es sein Leben und seine Freiheit wohlfeiler nicht erkaufen kann.“ Im Kräuterbuch des LONICERUS (1578, zitiert nach 9) steht über die Verwendung des Bibergeils: "Wem die Zunge erlahmet / dass er nicht reden kann / der nemme gepülvert Bibergeylen / legs darunder / es hilfft gewiss. Mit Wein getrunken vertreibts alle Feber / erwärmet die erkalte Natur / ist gut bei allen Krankheiten so von Kälte kommen / aber was von hitz ist / dazu schadet das Bibergeyl." Haltung WEIGL gibt als Altersrekord 13 Jahre und 8 Monate für einen in den Zoos von Leipzig und Magdeburg gehaltenen Elbebiber-Wildfang an [13]. Tiergesundheit: Biber sind anfällig für die oft tödlich verlaufende Leptospirose, eine weit verbreitete zoonotische Infektionskrankheit. In der Schweiz wurde Leptospira interrogans 2010 erstmals und in den folgenden Jahren wiederholt bei freilebenden Bibern aus dem Aareraum diagnostiziert [18]. Im Zoo besteht das Risiko, das die Biber durch Wanderratten mit Leptospira icterohaemorrhagiae angesteckt werden können und dass auch Tierpfleger betroffensein können, wie dies vor Jahre im Zoo Zürich der Fall war [17]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in über 40 Zoos gehalten, von denen sich gegen die Hälfte im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Das Säugetiergutachten 2014 des BMEL besagt, dass für Biber ein Wasserbecken von mindestens 20 m² mit einer Tiefe von 0,8 m benötigt werde. Auch Nordamerikanische Biber besiedeln, wie ihre europäischen Verwandten, im Freiland Gewässer die nicht tiefer als 0.6 m sind. Diese Wassertiefe ist erforderlich, damit die Eingänge zu ihren Bauen unter Wasser liegen und damit die Biber sicher schwimmen und bei Gefahr abtauchen können. Bei bestehenden Anlagen sind daher nach Ansicht der Tierschutzsachverständigen der Zoos auch Wassertiefen von nur 0.6 m zu akzeptieren. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2024) schreibt für bis zu 5 Tieren ein Gehege mit einem Landteil von 40 m² und einem Wasserteil von 30 m² vor. Die Wassertiefe muss 0.8 m betragen. Für jedes weitere Tier kommen 4 m² Land zur Basisfläche dazu. Nach der 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2024) ist für ein Paar mit Nachkommen ein Gehege von 100 m² erforderlich, wovon mindestens die Hälfte von einem Wasserbecken eingenommen wird. Der Wasserstand muss an der tiefsten Stelle mindestens 1 m betragen. Taxonomie und NomenklaturDer Eurasische Biber wurde 1758 von Carl von LINNÉ unter seinem heute noch gültigen Namen erstmals wissenschaftlich beschrieben. Im Laufe der Zeit wurden 8 Unterarten differenziert, die heute aber aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen als fraglich angesehen werden müssen [14; 15]. Wegen der unterschiedlichen Chromosomenzahl werden nordamerikanische und eurasische Biber heute als zwei Arten betrachtet. In der von Johann Friedrich von BRANDT 1855 begründeten Taxonomie der Nagetiere wurden die Biber der Unterordnung der Hörnchenartigen zugeordnet [6]. 2005 erfolgte eine provisorische Neueinteilung der Ordnung, nach der die Biber zusammen mit den Taschenmäusen und Taschenratten eine eigene, vierte Unterordnung bilden [14; 15]. Aber die nächste Revision der Nagetiertaxonomie kommt bestimmt .... |

Literatur und Internetquellen

- ANGST, C. (2010)

- ARBEITSKREIS BIBERSCHUTZ SCHLESWIG-HOLSTEIN

- BATBOLD, J, (2016). Castor fiber (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T4007A115067136. http://www.iucnredlist.org/details/4007/0. Downloaded on 21 May 2018.

- DUBRULLE, P.-M. & CATUSSE, M. (2012)

- GRIMMBERGER, E. & RUDLOFF, K. (2009)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- HAUSSER, J. et al. (Hrsg., 1995)

- HEDIGER, H. (1951)

- HINZE, G. (1960)

- JÄCKEL, A. J. (1866)

- RAHM, U., BAETTIG, M. & BAUMGARTNER H.J. (1996)

- STOCKER, G. (1985)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- WINTER, C. (2001)

- DOLLINGER, P., BAUMGARTNER, R., ISENBÜGEL, E., PAGAN, O., TENHU, H. & WEBER, F. (1999)

- MARREROS CANALES, N.A.; ZÜRCHER, S. M.; ORIGGI, F.; DJELOUADJI, Z.; WIMMERSHOFF, J.; PEWSNER, M.; AKDESIR, E.; BATISTA LINHARES, M.; KODJO, A.; RYSER, M.-P. (2018)

- BIBERMANAGEMENT.AT

- KOMPOSCH, B. (2014)

23321

23321