HOFMANN, H. (1992)

Von Tieren -- Hier irrte Luther.

Einst war das Wildkaninchen, wie dies Fossilfunde belegen, über weite Teile Europas verbreitet. Dann kam die Eiszeit und verdrängte es. Das nacheiszeitliche Verbreitungsgebiet umfasste nur mehr Spanien und Nordwestafrika.

Doch dann verhalf ihm der Mensch durch künstliche Ausbreitung, das heisst…

hofmann-biblio

BAUR, B., BILLEN, W. & BURCKHARDT, D. (2008)

Vielfalt zwischen den Gehegen: wildlebende Tiere und Pflanzen im Zoo Basel.

Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel Vol. 3, 462 Seiten. ISBN 3-9522647-2-5.

Verlagstext:

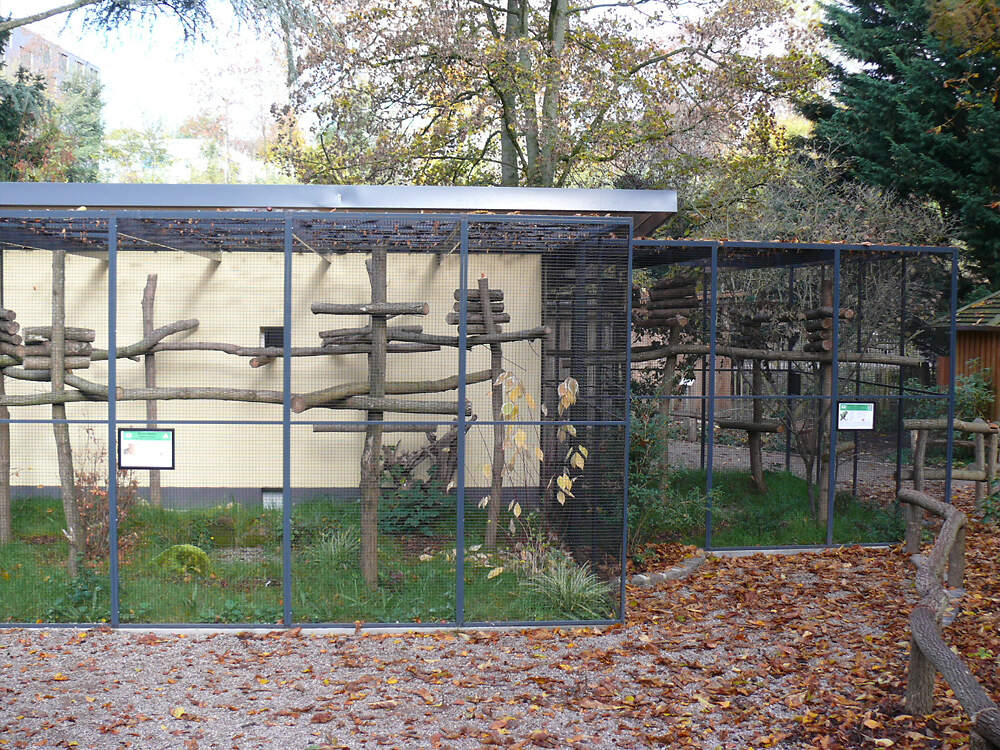

Der Zoo Basel ist ein Begegnungsort von Menschen und exotischen Tieren. Die Besucher erhalten Einblicke in die faszinierenden Lebensweisen der Tiere und werden über die Bedrohung der Arten informiert. Der Zoo bietet zudem mit naturnah gestalteten Flächen, welche die einzelnen Anlagen von Besuchern trennen, vielfältige Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Kleintiere an. In einer drei Jahre dauernden Untersuchung erfassten Botaniker und Zoologen die Vielfalt der ‹zwischen den Gehegen› vorkommenden Arten. Das Ergebnis erstaunt selbst die Fachleute. Über 3100 Arten von Pilzen, Pflanzen, wirbellosen Tieren, Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugern wurden ‹zwischen den Gehegen› im Basler Zoo gefunden. Das reich illustrierte Buch stellt diese Untersuchung vor. Die verschiedenen Organismengruppen werden einzeln besprochen und spezielle Arten werden ausführlich behandelt. Auch die interessante Geschichte über die Entwicklung des Gartens wird beschrieben.

Das Buch stellt eine Seite des Zoos vor, welche normalerweise von Besuchern kaum wahrgenommen wird. Es regt zum genauen Beobachten der Natur ‹zwischen den Gehegen› beim nächsten Zolli-Besuch an.

Was lebt in der Benjeshecke?

|

|

Das nach dem Landschaftsgärtner Hermann Benjes benannte Benjesheckensystem (aus Ästen, Zweigen und Gestrüpp aufgeschichtete Barrieren) wurde 1991 erstmals in einem Zoo im Tierpark Hellabrunn eingeführt. Es hat sich als Flurbelebungskonzept und als strukturelle Bereicherung im Sinne einer Haltungsoptimierung bestens bewährt. Wegbereiter für die nicht unterpflanzte Hecke ist die Brennnessel vermutlich als Humusfänger und Biodünger, der eine Vielzahl von diversen Kräutern, Feldgehölzen und Bäumen folgen. Einen schnellen Erfolg bringt das Unterpflanzen mit früchtetragenden Sträuchern und Bäumen (Heckenrose, Vogelbeere, Holunder, Kornelkirsche etc.). Wichtig ist dann die ständige Kontrolle und Abdeckung des Wurzelbereiches, um dort den Verbiss zu vermeiden. Benjeshecken sind ein ebenso umweltfreundliches wie kostenloses Mittel, das im Besucherbereich anstatt hässlicher Zäune als Wegebegrenzung eingesetzt werden kann. Das Benjesheckensystem empfiehlt sich innerhalb wie außerhalb von Gehegen zum nachhaltigen Schutz einheimischer Arten, z.B. von Ringelnatter, Mauswiesel, Zaunkönig, Bockkäfer. In Hellabrunn hat es entscheidend zur Nachzucht von freifliegenden Eisvögeln und zum Wachstum der Bestände von Ringelnatter, Mauswiesel und Zaunkönig beigetragen. Darüber, wie Benjeshecken angelegt werden, gibt es im Internet zahlreiche Anleitungen. |

Literatur:

Zurück zu Pflanzen im Zoo

Weiter zu Alpenpflanzen

Wilde Gäste im Zoo Basel

Zoo Basel -

Tiere zwischen den Gehegen

Literatur:

- BAUR, B., BILLEN, W. & BURCKHARDT, D. (2008)

- FROBEL, V. K. & SCHLUMPRECHT, H. (2014 / 2016)

- ZOO BASEL

Zurück zu Zootierhaltung

Weiter zu

21.03.2013 - 1060

Tiergarten Nürnberg und der Reichswald

Im Jahr 1992 verabschiedete die Europäische Gemeinschaft die Richtlinie 92/43/EWG "Flora-Fauna-Habitat"; in deren Anhängen diejenigen seltenen Tier- und Pflanzenarten sowie bedrohten Lebensraumtypen genannt werden, für welche die Mitgliedstaaten Schutzgebiete (FFH-Gebiete) ausweisen müssen. Zusammen mit der bereits 1979 erlassenen Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) und ihren Vogelschutzgebieten (SPA-Gebiete) bilden sie das Projekt "Natura 2000" - ein länderübergreifendes Netz von Schutzgebieten.

In diesem Zusammenhang starteten 2006 starteten die Ämter für Landwirtschaft und Forsten Roth und Fürth die Managementplanung für ein Fauna- Flora- Habitat- Gebiet (FFH) "Tiergarten Nürnberg mit Schmausenbuck". Die Auftaktveranstaltung fand im Naturkundehaus des Tiergartens statt.

Beim insgesamt 613 ha großen FFH-Gebiet Tiergarten Nürnberg mit Schmausenbuck handelt es sich überwiegend um einen mit alten Eichen durchsetzten Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) von hohem ökologischem Wert (Waldanteil 93%). Namensgebend und typisch für diesen Lebensraum ist in der Krautschicht die Weiße Hainsimse (Luzula luzuloides), ein eher unscheinbares Sauergras mit weißlichem Blütenstand. Charakteristische Pflanzenarten sind Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella) und Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa).

Ein kleiner Teil des Schutzgebiets wird von Erlen-Eschen-Auenwäldern (Alno-Padion) mit Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus excelsior) eingenommen. Charakterart in der Krautschicht ist die Hain-Sternmiere (Stellaria nemorum). Der Wald kann allgemein sehr artenreich sein, so kommen als typische Begleiter der Hain-Sternmiere in der Krautschicht fast immer Wald-Ziest (Stachys sylvatica), Echte Nelkenwurz (Geum urbanum), Scharbockskraut (Ficaria verna), Moschuskraut (Adoxa moschatellina), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Große Brennnessel (Urtica dioica) und Gewöhnliche Pestwurz (Petasites hybridus) sowie die Süßgräser Phalaris arudinacea und Elymus caninus hinzu. Über basenreichem Untergrund wachsen in der Krautschicht immer auch Arten der frischen Waldmeister-Buchenwälder wie Bärlauch (Allium ursinum), Bingelkraut (Mercuralis perennis) oder Ähriges Christophskraut (Actaea spicata).

Die Baumhöhlen der alten Eichen bilden Quartiere für besonders gefährdete waldbewohnende Fledermausarten. So kann man hier neben der FFH-Art Bechsteinfledermaus auch das Braune Langohr, Wasser- und Fransenfledermaus sowie die erst 1996 als eigene Art entdeckte Mückenfledermaus entdecken. Mit viel Glück kann man neben der FFH-Art Hirschkäfer auch den fast schon ausgestorbenen Juchtenkäfer, auch Eremit genannt, beobachten, der in den Mulmhöhlen sehr alter Laubbäume lebt.

Eine Vielzahl anderer Insekten sowie Vögel (v.a. Spechte, Eulen und andere Höhlenbrüter) und viele Pilzarten sind ebenfalls auf den Strukturreichtum des Gebietes mit einem hohen Anteil alter und abgestorbener Bäume angewiesen. Die Offenlandbereiche werden im Wesentlichen von den ehemaligen Sandsteinbrüchen der Stadt Nürnberg geprägt, in denen jetzt ein Großteil der Freilandgehege des Tiergartens untergebracht ist und an derfen Wänden z. B. Hasenlattich (Prenanthes purpurea) und Hexenkraut (Circaea lutetiana) gedeihen.

Literatur und Internetquellen:

Zurück zu Übersicht Pflanzen

Weiter zu Mediterrane Pflanzen

HEDIGER, H. (1965)

Mensch und Tier im Zoo: Tiergartenbiologie.

332 Seiten, 188 s/w.Photo auf Bildtafeln.

Albert Müller Verlag, Rüschlikon-Zürich, Stuttgart, Wien. Verlags-Nr. 1/4-811/65.

hediger-biblio

Gehegeeinrichtung

Gehegegliederung

|

|

Bei Gruppenhaltung sind die Gehege so zu strukturieren, dass soziale Konflikte minimiert werden. Dazu werden z.B. Sichtblenden, wie Palisadenwände, Pflanzinseln, Felsen oder Hügel eingebaut und Rückzugsbereiche geschaffen, etwa durch die Unterteilung des Geheges durch einen Wasserlauf, der für die Tiere zwar überwindbar ist, aber trotzdem von den Individuen als Grenze zwischen ihren Interessensphären wahrgenommen werden kann. In einem derart strukturierten Gehege können sich die Tiere aus den Augen gehen und können sich sozial unterlegene Tiere zurückziehen. Werden verschiedene Bodensubstrate verwendet, wird bei den Übergängen darauf geachtet, dass möglichst keine Verletzungsgefahr besteht. Bei manchen Hirscharten hat es sich bewährt, den Tieren zwei Gehege zur Verfügung zustellen, die durch "Brautgänge" miteinander verbunden sind, d.h. Durchlässe, die so eng sind, dass sie von den Hirschkühen und -kälbern problemlos passiert werden können, die aber wegen des Geweihs für männliche Hirsche ein Hindernis darstellen. Eine originelle Möglichkeit, bei Mardern die Geschlechter zeitweiliog zu trennen, gibt es im Highland Wildlife Park in Kingussie: Das Baummarderpaar bewohnt zwei versetzt angeordnete Volieren. Dort, wo diese aneinandergrenzen, ist die Maschenweite des Gitters so bemessen, dass die Fähe durchpasst, nicht aber der Rüde. Da dem Gitter an dieser Stelle ein Schiebetor mit derselben Maschenweite vorgebaut ist, kann man die Tiere dadurch ganz trennen, dass man das Tor um eine halbe Maschenweite verschiebt. |

Infrastruktur

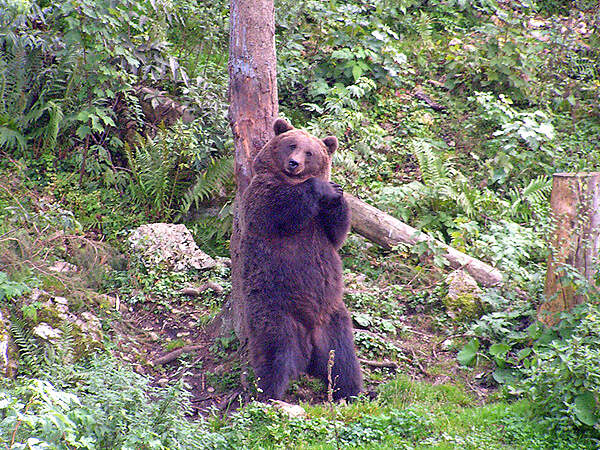

Bei der Einrichtung von Gehegen achten die Zoos darauf, dass sie alle Fixpunkte und Strukturen einbauen, die von den Tieren benötigt werden. Dazu gehören Schlaf- und Ruheplätze, Futterstellen und Tränken, je nach Tierart geeignete Stellen für Kot- und Harnabsatz, Aussichtspunkte, Verstecke, damit sozial schwächere Tiere sich außer Sicht dominanter Gruppenmitglieder begeben können, Einrichtungen für das Komfortverhalten, wie Bäder, Sandbäder, Suhlen, Kratzbäume, Gegenstände und Einrichtungen zum Spielen und allgemein eine Infrastruktur, die es den Tieren erlaubt, ihr arttypisches Bewegungsverhalten auszuüben. [HEDIGER, 1965]

Fixpunkt: Wohnbau, das Heim erster Ordnung. Präriehund im Zoo Magdeburg © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Fixpunkt: Schlafnest: Orang in Hängematte im Tierpark Hagenbeck © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

|

Fixpunkt: Schlafplatz in hohlem Baumstamm. Waschbär im Natur- und Tierpark Goldau © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Fixpunkt: Ausguck. Erdmännchen im Zoo Leipzig © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

|

Fixpunkt: Solarium Anlage für Erdmännchen im Zoo Magdeburg © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Fixpunkt: Ausguck. Gepardenanlage im Zoo Basel © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

|

Fixpunkt: Markierbaum. Braunbär im JuraParc, Vallorbe © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Fixpunkt: Salzlecke, Wildpark Mechernich © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

|

Fixpunkt: Futterstelle. Meerschweinchen im Tierpark Greifswald © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Fixpunkt: Tränke. Leopard im Tierpark Hagenbeck © Uwe Wilkens, Hamburg |

|

Fixpunkt: Bad. Asiatischer Elefant im Tierpark Hagenbeck © Stephan Hering-Hagenbeck |

Fixpunkt: Kotplatz. Panzernashorn im Zoo Basel © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

|

Fixpunkt: Sandbad. Somaliesel im Zoo Nürnberg © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Fixpunkt: Ruheplatz und Kuschelecke. Westliche Graue Riesenkängurus, Zoo Basel © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Literatur:

Zurück zu Tierhaltung

PD - 31.12.2010; 09.08.2011; 29.10.2022

[3430]

RUHE, H. (1960)

Wilde Tiere frei Haus.

308 Seiten, mit s/w und farbigen Fotos sowie Strichzeichnungen. Copress Verlag München.

Inhalt:

"Wilde Tiere frei Haus" ist die Geschichte einer der ehemals bedeutendsten Tierhandelsfirmen weltweit, erzählt vom damaligen (1960) Seniorchef Hermann Ruhe, der als hervorragender Fachmann und dessen alte Firma als Lieferant bester Tiere galt. Die Firma L. Ruhe KG entstand im 19. Jhdt. aus einem Kanarienvogelhandel. Sie importierte, exportierte und transportierte zu ihrer Blütezeit nicht nur - oft in ihrem Auftrag gefangene - Tiere aller Art, sondern war auch im Völkerschau- und Circusgeschäft tätig und gründete, besaß oder pachtete Zoologische Gärten wie z.B. den Freizeit-Zoo Brunkensen, den Ruhr-Zoo Gelsenkirchen, den Städtischen Zoo Hannover oder die Auto-Safari auf Mallorca.

ruhe-biblio

[1368]

Woher die Zootiere kommen

|

|

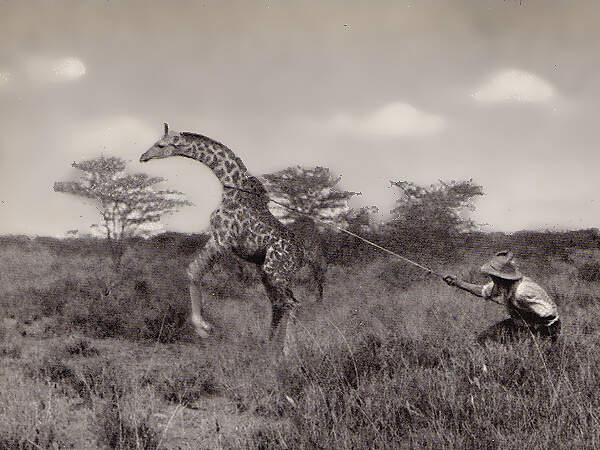

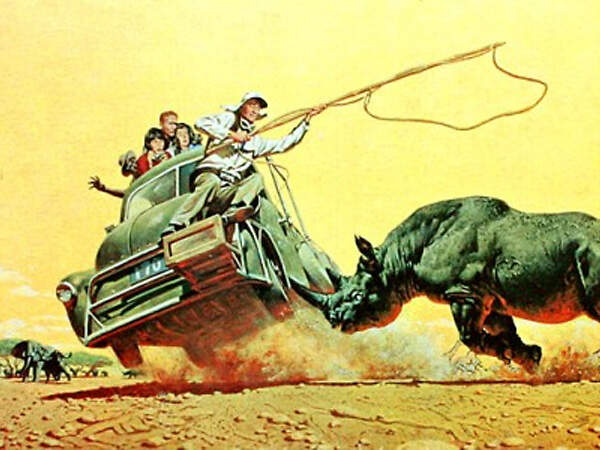

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war die Lebenserwartung vieler Zootiere gering und galt die Zucht vieler Tierarten noch als schwierig. Andererseits war der Bezug von Tieren aus der Natur damals noch vergleichsweise problemlos. Es gab noch keine einschränkenden Artenschutz- und nur minimale Veterinärvorschriften für den Wildtierhandel, die Zootiere vieler Arten stammten daher ausschließlich oder hauptsächlich aus der Wildbahn und der internationale Handel mit Tieren aller Art blühte [4]. Dies trifft heute nicht mehr zu, aber noch immer wollen Tierschutz- und Tierrechtskreise die Leute glauben machen, Zootiere seien zur Hauptsache der Wildbahn entnommen worden, wie weiland im Film "Hatari!". Sie befänden sich jetzt in einem Gefängnis und sehnten sich zurück nach der goldenen Freiheit. Das trifft zumindest für Säugetiere, auf die sich solche Aussagen in der Regel beziehen, schon seit langer Zeit nicht mehr zu. Dass sich Lutz HECK, der damalige Direktor des Berliner Zoos, auf Tierfang nach Ostafrika begab, ist schon über 80 Jahre her [6] und auch die Reisen des Basler Zoodirektors Ernst M. LANG, um aus Tanganjika Giraffen und Elefanten in die Schweiz zu bringen, datieren aus den Jahren 1947 und 1952 [10]. Der hinsichtlich Tierfang relativ lebensechte Film "Hatari!" mit John Wayne und Hardy Krüger wurde 1962 gedreht, also vor mehr als einem halben Jahrhundert. Was damals üblich war, ist heute Geschichte: Die Entnahme von Wildtieren aus der Wildbahn ist selten geworden und steht zahlenmäßig hinter den Entnahmen für die Hobbytierhaltung und erst recht für die Gewinnung tierischer Produkte weit zurück [17]. Einfuhren von Huftieren aus Afrika und weiten Teilen Asiens sind aufgrund strenger Veterinärvorschriften der EU seit Jahrzehnten so gut wie ausgeschlossen. Der Tierhandel im heutigen Sinn begann im 19. Jahrhundert mit der sich entwickelnden Zirkusindustrie und intensivierte sich mit der in der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Gründungswelle bürgerlicher zoologischer Gärten. Zu den bedeutendsten Tierhändler jener Epoche gehörten die Firmen HAGENBECK, Hamburg, und RUHE, Alfeld. Mit dem Ende des Kolonialismus nach dem Zweiten Weltkrieg war die Blütezeit des Handels mit Großtieren vorbei. Ab den 1950er Jahren konzentrierte sich der Handel daher auf Kleinsäuger, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische, die ihre Abnehmer vorab bei privaten Liebhabern fanden [3]. Carl HAGENBECK begann seine Tierhandelstätigkeit als Sechzehnjähriger im Jahr 1848 als Mitarbeiter seines Vaters Gottfried Claes Carl HAGENBECK. 1866 übernahm er die Firma „C. Hagenbecks Handlungs-Menagerie St. Pauli“. 1874 kamen als Nebenprodukt des Tierhandels die Völkerschauen hinzu, deren letzte 1932 wegen mangelnden Interesses abgebrochen wurde. 1887 wurde der Circus Carl Hagenbeck gegründet und 1907 erfolgte die Eröffnung des Tierparks Hagenbeck in Stellingen. Dort wurde anfänglich auch noch Tierhandel betrieben, aber das Geschäft verlor zunehmend an Bedeutung [5; 8; 13]. Hermann RUHE I (1861-1923) übernahm 1883 den Kanarienvogelhandel seines Vaters und begann bald, in den Handel mit anderen Tieren einzusteigen, wozu er eigene Expeditionen nach Übersee ausgerüstete und Fanglager in Malaysia, Burma, Indonesien, Indien. Abessinien, Südwestafrika und Kamerun einrichtete. Die Tiere wurden an alle Zoos der Welt, Circusse und Privatliebhaber verkauft. Nach seinem Tod ging die Tierhandlung 1923 an seinen Sohn Hermann II über, der noch im selben Jahr, ähnlich wie HAGENBECK, ins Zirkusgeschäft einstieg, dann Zoos in aller Welt konzipierte und sie mit Tieren beliefert. Von 1931-72 übernahm er den Zoo Hannover von der Stadt und 1948 errichtete er den den Ruhr-Zoo Gelsenkirchen als ersten einer Reihe eigener Zoos. Unter seinem Sohn und Nachfolger Hermann III wurden bis 1990 15 Safariparks erstellt und jeweils für einige Zeit selbst betrieben. Der Tierhandel ging aber ab den 1960er Jahren immer mehr zurück, weil die Zoos jetzt zunehmend selbst in der Lage waren, ihren gesamten Bedarf an Tieren durch Eigenzucht oder im Tausch mit anderen Parks zu erhalten. 1993 ging die Firma RUHE in Konkurs [1; 8; 12]. Anderen Tierhandelsfirmen ging es aus demselben Grund nicht besser: Die Firma Julius MOHR, die seit anfangs des 20. Jahrhunderts in Ulm einen auf europäische Arten spezialisierten Großtierhandel mit Tierpark betrieben hatte, stellte ihre Tätigkeit 1968 ein [9; 15]. Der pakistanische Großtierhändler George MUNROE, der sich 1961 mit dem Bremer Tierpark ein festes Standbein in Deutschland geschaffen hatte, musste 1973 Konkurs anmelden [16]. Der Schweizer Tierfänger Charles CORDIER, der 1949 die ersten lebenden Kongopfauen in einen Zoo gebracht hatte, stellte seine Tätigkeit 1977 im Alter von 80 Jahren ein und starb wenige Jahre später völlig verarmt in Zürich [9; 11]. Durch die Umsetzung der Prinzipien der von Heini HEDIGER 1942 begründeten wissenschaftlichen Disziplin der Tiergartenbiologie wurde ab etwa 1950 die dauerhafte Haltung und Zucht vieler Tierarten, die früher als "nicht haltbar" gegolten hatten, plötzlich selbstverständlich. Die Zahl der Tierarten, die seitdem erstmals gezüchtet wurden, ist deshalb außerordentlich groß. Ab den 1960er-Jahren waren die Zoos in der Lage, Säugetiere der meisten Arten erfolgreich zu züchten und aufzuziehen [4]. Aufgrund von Einfuhrrestriktionen der EU hat auch die Einfuhr von Wildvögeln nach Europa drastisch abgenommen. Die Zoos haben deshalb und im Bestreben nach Nachhaltigkeit in den letzten Jahren ihre Zuchtbemühungen auch bei Vögeln deutlich erhöht. So werden z. B. in der Zuchtstation "La Vera" des Loro Parque auf Teneriffa jährlich über 1'000 Papageien der unterschiedlichsten Arten aufgezogen. Ein Teil davon ist für Wiederansiedlungszwecke bestimmt, andere gehen an Zoos oder qualifizierte Züchter. Auch andere Zoos, z.B. Landau, Basel oder Kerkrade, haben eigens Zuchtvolieren gebaut oder begonnen, mit privaten Züchtern zu kooperieren. Der Vogelpark Marlow betreibt eine Partnervermittlung für Beos, um die Nachzuchtrate bei diesen zunehmend gefährdeten Vögeln zu steigern... Daher spielt der Tierhandel als Quelle für Zootiere heute praktisch nur noch bei Reptilien, Amphibien, Fischen und Wirbellosen eine Rolle. Dabei stammen die meisten Süßwasserfische und Schmetterlinge aus Zuchten oder Ranching-Programmen, und auch bei den Haien, Rochen und Korallenfischen wird die Liste der Arten, die nachgezogen werden, immer länger [2; 7]. |

Literatur und Internetquellen

- ALT-ALFELD

- CORAL MAGAZINE'S CAPTIVE-BRED MARINE FISH SPECIES LIST (2019)

- DITTRICH, L. (1977)

- DOLLINGER, P. (2014)

- HAGENBECK, C. (1908)

- HECK, L. (1952)

- JANSE, M., ZIMMERMAN, B., GEERLINGS, L., BROWN, C. & NAGELKERKE, L. A. J. (2017)

- KLÖS,H.-G. (2005a)

- KLÖS,H.-G. (2005b)

- LANG, E.M. (1994)

- LEPPERHOFF, L. (2009)

- RUHE, H. (1960)

- STAEHELIN, B. (1993)

- SCHÜRER, U. (1977)

- SÜDWEST-PRESSE vom 22.05.2010

- WESER-KURIER vom 11.04.2011

- WÜNNEMANN, K. & ORBAN, S. (2007)

Zurück zu Tierhaltung

Weiter zu Zucht

HEDIGER, H. (1973)

Bedeutung und Aufgaben der Zoologischen Gärten.

Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 118: 319-328.

Auszug:

Es kann niemals Aufgabe der Zoologischen Gärten sein, vollständige «Sammlungen» bestimmter Tiergruppen zu zeigen. Das anzustreben, müssen wir eindeutig den Museen überlassen. Selbst diesen, die nicht mit den grossen Risiken lebender Tiere zu rechnen haben, kann das nur ausnahmsweise gelingen. Die Aufgabe der Zoologischen Gärten liegt vielmehr darin, aus der verwirrenden Fülle des Tierreiches Vertreter einiger repräsenta-tiver Gruppen auszuwählen und sie in genügender Individuen-zahl in möglichst naturnahen Territorien zu halten, und zwar so, dass diese Natur-Ausschnitte nicht nur dem Tier alles bie-ten, was es zur Lebensentfaltung braucht, sondern dass die Ge-samtheit dieser Biotope auch dem betrachtenden Menschen als Erholungsraum dient.

Im Zürcher Zoo stellt das Kleine Affenhaus ein bescheidenes Beispiel dieser Bemühungen dar. Anstelle der vielen Einzelkäfige in der Grösse von Telefonkabinen wurden wenige, dafür grössere Räume eingebaut. Einzelne Segmente wurden sogar für Pflanzen geopfert; doch ist das nur ein erster Schritt in der Richtung biologischer Tierhaltung - und es war kein leichter Schritt. Pflanzen sind im Zoo übrigens zuverlässige Kontrolleu-re des biologischen Mikroklimas.

In der Tat haben die Zoologischen Gärten, ich meine Institutionen, welche diese Bezeichnung für sich überhaupt in Anspruch nehmen dürfen (nicht jede Anhäufung von Tieren ist ein Zoo), in dieser Beziehung wesentliche Fortschritte gemacht. Aus kerkerartigen, eisenstangenstarrenden Käfigen für neuroti-sierte Einzeltiere sind künstliche, aber naturnahe Territorien für gesunde Tierfamilien oder -herden geworden, denen nichts Wesentliches fehlt, denen sogar noch etwas Zusätzliches geboten wird, nämlich Schutz vor Hunger und Durst, Schutz vor ihren Feinden, vor Parasiten und Krankheiten, Schutz auch vor den Elementen wie Überschwemmungen, extremer Trockenheit, Wald- und Steppenbränden usw. Der heutige Zoobesucher sieht nicht mehr bedauernswerte Tiere, welche der Museumsreife entgegenvegetieren, sondern - ich wage diese Bezeichnung - zufriedene, glückliche soziale Einheiten, die sich nicht mehr als Gefangene, sondern nachweisbar als Grundbesitzer, d. h. als Territoriumsbesitzer fühlen, wie ich das an anderer Stelle ausführlich dargetan habe.

Man kann als Zoodirektor - auch das wage ich heute zu behaupten - ein gutes Gewissen haben nicht nur gegenüber dem Tier, sondern auch gegenüber dem Menschen. Denn auch dieser, besonders der Grossstadt-Mensch, braucht heute den Zoo – er ist zu einem notwendigen Teil des Grossstadt-Biotopes geworden und steht im eigentlichen Sinne im Dienste der Psychohygiene des modernen Menschen.

Wenn ich heute versuchen soll, die Aufgaben der Zoologischen Gärten zu umschreiben, so bleibt es m. E. im wesentlichen bei dem, was ich schon oft ausgeführt habe:

- Ein Zoo muss der Bevölkerung als Erholungsraum dienen. Er bildet einen psychohygienisch höchst wichtigen Bestandteil des menschlichen Grossstadt-Biotopes.

- Er hat die volkstümliche Belehrung des breiten Publikums zu fördern. Der europäische Fischotter wird nur deswegen ausgerottet, weil Generationen von uns eingehämmert worden ist, der Fischotter sei der schlimmste Feind der Fischerei, was nachweislich falsch ist. Ebenso falsch war z. B. die sogar von angeblichen Experten verbreitete Meinung, der Fuchs spiele für die Dezimierung von Mäusen und Ratten keine Rolle oder die millionenweise Vernichtung von Obstbäumen sei für die insektenvertilgenden Singvögel belanglos.

- Ein Zoo hat seinen Tierbestand auch wissenschaftlich auszuwerten und sich an der Forschung aktiv zu beteiligen, und zwar nicht nur hinsichtlich der Rezepte für die optimale Haltung und Züchtung bestimmter bevorzugter Arten, sondern auch im Hinblick auf die weitreichenden Folgen der «Umkehr des Lebensraumes», d. h. der noch viel zu wenig beachteten Tatsache, dass die Wildtiere aus ihren ursprünglichen Biotopen durch die fortschreitende Technik immer mehr verdrängt werden, in immer grösse-rer Zahl aber in den Metropolen in Neo-Biotopen und Parkarealen gehalten werden.

- Der Zoo muss sich in den Dienst des Naturschutzes stellen, u. a. auch durch Asylgewährung an bedrohte Tierarten und deren Wiedereinbürgerung.

Mit anderen Worten, der Zoo - jeder Zoo - muss sich nach den Forderungen der Tiergarten-Biologie ausrichten. Diese liefert einerseits die wissenschaftlichen Grundlagen für die optimale und sinngemässe Haltung von Wildtieren in menschlicher Ob-hut und erforscht andererseits die besonderen biologischen Gesetzmässigkeiten, die sich aus dieser TierhaItung für Tier und Mensch ergeben.

Ich glaube, in der Erfüllung dieser grossen, doppelten Aufgabe liegt heute - und vielleicht auch morgen - die Bedeutung der Zoologischen Gärten.

hediger-biblio