ROSE, P. & ROBERT, R. (2013)

Evaluating the activity patterns and enclosure usage of a little-studied zoo species, the sitatunga (Tragelaphus spekii).

Journal of Zoo and Aquarium Research 1 (1):14-19.

Abstract:

Ungulates can be underrepresented in zoo animal behaviour and welfare research, yet they comprise some of the most widely-kept captive species and as such, their lives within the zoo are worthy of closer investigation. Sitatunga (Tragelaphus spekii) are kept in numerous zoological collections globally yet current information on species-specific husbandry requirements and captive behaviour patterns appears limited. Many enclosures for ungulates can be uninspiring and generic; this study was designed to gain a better understanding of daily activity and enclosure use of a species that, in the wild, has a very particular habitat choice. Data were collect-ed at the former Cricket St Thomas Wildlife Park, Chard, UK on eight sitatunga to determine overall daily activity patterns and usage of all available areas of their exhibit. Instantaneous scan sampling of the whole herd during three periods each day (morning, midday and afternoon) allowed for changes in behaviour patterns to be assessed over time. The enclosure encompassed both biologically-relevant (long grasses, reeds and shallow water) and less relevant (open, short-grassed) areas; these were zoned according to features considered useable to the sitatunga and that could influence behaviour and time spent within that zone. Zone usage was analysed using a modified Spread of Participation Index (SPI) which indicated a significant prefer-ence for biologically-relevant spaces. Significantly enhanced behavioural repertoires occurred in the “natural” zones of the enclosure and three behaviours (standing, sitting/ruminating and eating) showed significant differences in performance between natural and artificial zones, and between time of day. Captive sitatunga display a daily rhythm in their activity, however comparison with wild data in the literature shows only few similarities in daytime activity budget and analysis reveals a significant difference between daily feeding patterns. Overall, enclosure design based on facets of natural ecology is important for the expression of a “wild-type” behaviour pattern in captive ungulates and sitatunga will actively choose more biologically-relevant areas of their exhibit when these are available. It is suggested that alterations to husbandry regime and management style of such specialised ungulates could help improve captive behavioural repertoires and enhance the display of such animals in the zoo.

rose-biblio

SCHÜRER, U. (2019)

Nochmals über den Jardin d'Acclimatation, Paris.

BULETTE Berlin, Sonderband 17. Februar 2019: 46-65.

Der Beitrag ergänzt einen früheren, in der BULETTE" Nr. 6 veröffentlichten Bericht über den 1860 von Napoléon III eröffneten, von Isidore Geoffroy SAINT-HILAIRE als Zoo mit dem Zweck der Volksbildung und der Erforschung der Möglichkeit, exotische Tierarten in Europa als Nutztiere zu akklimatisieren, initiierten und heute zum Vergnügungspark mit einigen wenigen Tieren mutierten Jardin d'Accimatation. Der mit 25 zeitgenössischen Postkarten und anderen Dokumenten illustrierte Artikel berichtet über Tierbestand, Haltungsbedingungen sowie kommerzielle Aktivitäten des Parks.

schürer-biblio

WINKLER, A. (2009)

75 Jahre Zoo am Kaiserberg.

Vom Duisburger Tierpark zum Zoo Duisburg.

Schüling Verlag, Münster. ISBN-10: 3-86523-140-3 / 3865231403; ISBN-13: 978-3-86523-140-6 / 9783865231406

Verlagstext:

Am 12. Mai 1934 öffnete der seinerzeit noch als Tierpark bezeichnete Zoo Duisburg erstmalig seine Pforten. In nur 75 Jahren entwickelte sich der Zoo Duisburg zu einem der führenden Zoologischen Gärten Deutschlands mit bedeutenden Alleinstellungsmerkmalen, wie den Delfinen und den Koalas, sowie zahlreichen zoologischen Raritäten, von Pinselohrschweinen und Fossas bis zu den Wombats.

Neben dem größten Binnenhafen der Welt und zwischen den Schloten, Fördertürmen und Hüttenwerken der bedeutenden Eisen- und Stahlmetropole Duisburg ist der Zoo nicht mehr wegzudenken. Alljährlich strömen gut 1 Million Besucher in den Zoo Duisburg, dessen Bekanntheitsgrad und Einzugsgebiet weit über die Stadtgrenzen hinaus reicht.

Mit informativen Texten und vielen historischen Bildern wird die Geschichte des Zoo Duisburg von 1934 bis 2009 dargelegt. Von den Anfängen eines kleinen Tierparks am Fuße des Kaiserberges bis zum bedeutenden Zoologischen Garten von internationaler Reputation.

winkler-biblio

KIESSLING, S. E. (2008)

Social relationships in zoo-living bonobos, Pan paniscus.

Dr. rer. nat. Dissertation

107 Seiten

Institut für Neurobiologie, Fakultät für Naturwissenschaften, Universität Ulm

Leitung: Prof. Dr. Günter Ehret

Zoo Frankfurt, Zoo Köln, Zoo Planckendael (Belgien)

Zusammenfassung:

Die vorliegende Studie behandelt die sozialen Beziehungen von Bonobos in menschlicher Obhut. Ziel der Arbeit war, mögliche Zusammenhänge zwischen der Vitalität einer Gruppe, speziell der sozialen und räumlichen Nähe ihrer Mitglieder zueinander, und Aspekten einer flexiblen, der Situation frei lebender Tiere ähnlicheren Haltungsform zu untersuchen. Verhaltensweisen und Beziehungsmuster in 3 verschiedenen Gruppen von Bonobos wurden analysiert und mit dem bisherigen Wissen über das soziale Leben dieser bislang am wenigsten erforschten Menschenaffenart verglichen. Dabei wurden vorwiegend Freilandstudien berücksichtigt. Das interaktive und räumliche Verhalten in einer der Gruppen, welche in einem künstlich induzierten “fission-fusion“ System gehalten wurde (Frankfurt), wurde dem von konstanten Gruppen gegenüber gestellt (Planckendael und Köln). Es sollte überprüft werden, ob ein relativ häufiger Partnerwechsel, wie er für frei lebende Bonobos beschrieben worden ist, erkennbare Auswirkungen auf die soziale Dynamik einer Gruppe hat. Für die Bonobogruppe, deren Mitglieder überwiegend in 2 variablen Untergruppen gehalten wurden, wurde im Anschluss überprüft, ob die Raten an sozialer und/oder räumlicher Nähe mit der Dauer ihrer jeweiligen Zusammensetzung abnahmen, was auf eine intrinsische Motivation in Richtung Auseinandergehen (“fission “) hinweisen könnte. Zudem wurden Untergruppentreffen, bei denen alle Tiere zeitweise miteinander interagieren konnten, untersucht, um zu überprüfen, ob ein solches Zusammenkommen (“fusion“) einen stimulierenden Effekt auf die Gruppendynamik hat, insbesondere auf die Interaktionsraten von Tieren, die vorher getrennt waren. Strukturelle Beziehungsmuster, welche in allen 3 Zoogruppen gefunden wurden, entsprachen grundsätzlich dem bisher bekannten Bild des sozialen Lebens von Bonobos. Dies bestätigt die Erwartungen, dass diese Tiere auch in menschlicher Obhut viele natürliche Verhaltensmuster zeigen. Einige untersuchte Faktoren, wie die sozialen Beziehungen zwischen Jungtieren und Erwachsenen, sind bislang nur wenig berücksichtigt worden und bedürfen intensiverer Forschung. Die Bonobogruppe, welche unter künstlichen “fission-fusion“ Bedingungen gehalten wurde, zeigte eine deutlich erhöhte Rate an sozialer und räumlicher Nähe, verglichen mit den konstanten Gruppen. Die Rate an agonistischem Verhalten hingegen war in dieser Gruppe am geringsten. Interaktives Verhalten hatte in Frankfurt auch einen größeren Anteil am Aktivitätsprofil, verglichen mit Planckendael und Köln. Untergruppentreffen führten bei den Bonobos zu einem Erregungsanstieg, was vor allem an einer erhöhten Rate an sozio-sexuellem Verhalten zu erkennen war, aber nie zu einer erhöhten Aggressivitätsbereitschaft führte. Nach einigen Tagen ohne Veränderungen im Partnerspektrum, sank häufig die Interaktionsrate einer Untergruppe und die Tiere befanden sich weniger häufig in direkt er räumlicher Nähe zueinander. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind kompatibel mit Annahmen, dass Bonobos ein hohes Anpassungspotential besitzen und bei geeigneter sozialer Gruppierung auch in Menschenobhut ihr natürliches Verhaltensrepertoire zeigen können. Da viele strukturelle Ähnlichkeiten zwischen den Beziehungen von zoolebenden und wildlebenden Tieren existieren, können Zoostudien dazu beitragen, soziale Beziehungsmuster dieser am wenigsten bekannten Menschenaffenart genauer zu an alysieren. Zukünftige Untersuchungen sollten beide Forschungsbereiche (Zoo und Freiland) stärker kombinieren. Auf der Ebene des Managements von Zoopopulationen konnte die vorliegende Studie erste Hinweise liefern, dass eine dem Freiland nachempfundene, flexible Haltung der Tiere in wechselnden Untergruppen einen stimulierenden Effekt auf die Vitalität einer Gruppe haben kann. Bonobos scheinen ein intrinsisches Bedürfnis nach sozialer Abwechslung zu besitzen. Institutionen, die Bonobos (und andere “fission-fuson“ Arten) halten, sollten ein möglichst flexibles Haltungssystem in Erwägung ziehen, vor allem in Hinblick auf langfristig vitale soziale Gruppen und deren artgerechter Haltung in menschlicher Obhut.

Summary:

The following study analyses the social relationships in zoo-living bonobos. The main aim of the study was to determine if there is a correlation between the vitality of a group, measured via the amount of social and spatial proximity between its members, and a keeping system which more closely resembles grouping patterns found in free ranging animals. The behaviour and inter-ape relationships in three different zoo-living groups were studied, and compared to what is known of free-living bonobos. The knowledge base concerning free-living bonobos is limited compared to other great ape species. But, it is well documented that they live in flexible and fluid fission-fusion societies in the wild, in which members of the same community forage and travel in ever-changing parties. One of the groups studied (Frankfurt) was kept in an artificial fission-fusion environment, this group was compared to two others (Cologne and Plankendael) which were kept in constant groups. The question was, whether changing the group members often, as in Frankfurt, has a positive effect on the animal’s social relationships, noticeable by a higher rate of social and spatial proximity. Detailed analyses of the separation management strategy performed in Frankfurt were carried out. It was investigated whether all-animal encounters enhanced the social arousal and whether individuals, which were separated before tended to be especially attracted by each other. It was furthermore hypothesised that bonobos that spend some time together in a constant subgroup, show signs of social separation, indicating an intrinsic motivation to move on (fission). To test this, observation data taken form just after a fission-fusion “event” was compared to data form before such an “event”, to see if the rearrangement of a group had a stimulating effect on the group dynamic. The social patterns observed in the three groups investigated in this study correlate to what has been observed in free-living bonobos. This confirms the conclusion that captive bonobos display many of the social characteristics that have been observed in the wild. Many inter-ape relationships however, like these between juveniles and adults, have not been studied intensively and need to be studied in more detail. The Frankfurt group, which was kept in the artificial fission-fusion system, showed increased values in social and special proximity, compared to the other groups which were kept in constant parties (Cologne and Plankendael). The amount of agonistic behaviour in this group (Frankfurt) was, in contrast, lower. When being reunited, the animals mostly displayed an increase in socio-sexual behaviour, but rarely any aggressive behaviour. After a few days within the same subgroup the animals tended to display a decrease in social interactions and direct proximity to each other. The results of this study confirm assumptions that bonobos have a great ability to adjust to captive conditions, and are able to display much of their natural behaviour in captivity (high adaptive potential). This being the case, affirms the assumptions that also zoo studies, are of invaluable importance towards understanding the social behaviour and social needs in this, the least studied, of the great apes. Future studies should aim to combine the two fields of study (zoo and field) to a greater extent. This study could also prove important to zoos keeping bonobos and other fission-fusion species, as it clearly shows that the artificial fission-fusion system used in Frankfurt increases the vitality and social dynamic in this group. This also raises the question whether bonobos have an intrinsic drive to leave/join groups to maintain sociability. Keeping long-term vital social groupings is, however, of great importance regarding future conservation efforts.

kiessling-biblio [kießling]

Naturlehrpfad Vechteaue Nordhorn

Tierpark Nordhorn -

Lebensraum für einheimische Tiere und Umweltpädagogik

|

|

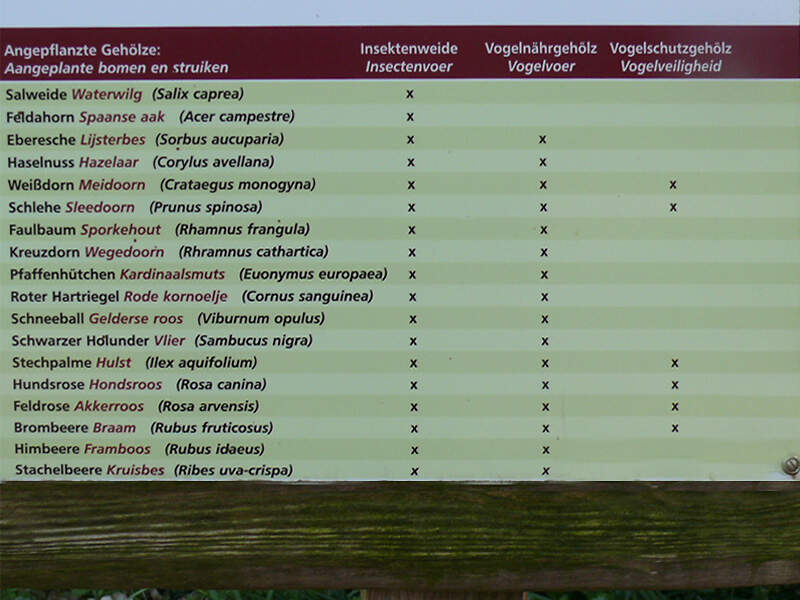

Der naturnah gestaltete, mit vielen einheimische Gehölzen bepflanzte Tierpark Nordhorn, zu dem auch der Teil eines Vechte-Altarms, extensiv beweidete Überschwemmungsflächen in der Vechteaue und durch einen Stelzenweg für die Besucher erschlossener Auwald gehören, ist Lebensraum vieler einheimischer Tierarten. In den 1970er Jahren wurde der Fluss Vechte begradigt. Im Bereich des Tierparks blieb ein Altarm erhalten. Hier wurde 2007 der Naturlehrpfad "Vechteaue" der Öffentlichkeit übergeben mit dem Ziel, die Öffentlichkeit über die Vechteaue als Überschwemmungs- und Retentionsraum und als Mosaik aus Kultur- und Naturlandschaft zu informieren. Er sollte Einblicke in das Gebiet gewähren ohne dass dieses durch das Eindringen der Menschen gestört oder gar zerstört würde. Der mit etlichen Informationstafelns und Lernspielen versehene „Naturpfad Vechteaue“ windet sich als hölzerner Stegweg mit rollstuhlgerechtem Gefälle am Hang hinab bis hinunter an den Rand des Gewässers und von dort in einem kleinen Bogen über die Wiese wieder hinauf zum historischen Vechtehof. Die Besucher haben über den Vechtealtarm hinweg freien Blick auf die anschließende Vechteaue. Der Altarm selber ist Nahrungs- und Brutbiotop verschiedener Amphibien und an Gewässer gebundener Vogelarten, wie Kormoran, Graureiher, Stockente, Haubentaucher, Bleß- und Teichhuhn, Eisvogel sowie Kleinspecht und Sumpfrohrsänger, die alle vom Lehrpfad aus beobachtet werden können. Für Uferschwalben wurde eigens eine Brutwand angelegt. Nicht nur in der Aue sondern verteilt über das ganze Tierparkgelände brüten zahlreiche Singvogelarten wie Schwalben, Rotkehlchen, Hausrötel und Zaunkönig. Insbesondere am Vechtehof sind immer stattliche Schwärme von Haussperlingen zu beobachten. Diese früher sehr häufigen Vögel haben in der heutigen aufgeräumten Landschaft oftmals keine idealen Lebensbedingungen mehr. Auch die Dohlen sind ein im Tierpark weit verbreiteter und immer anzutreffender Vogel. Als Höhlenbrüter nehmen sie die Nisthilfen immer gerne an. Für Singvögel wurde eine Ganzjahresfütterung eingerichtet, die ein gutes Beobachten der verschiedenen Arten ermöglicht. Nebst dem Graureiher brüten seit dem Jahr 2004 frei fliegende, wilde Weißstörche erfolgreich auf dem Vechtehof und auf der Scheune Busch an der Afrika-Savanne. Waren es anfänglich nur 2-3 Paare, die im Frühjahr versuchten einen Nistplatz im Tierpark zu ergattern, kommen inzwischen in jedem Jahr mehr als 30 Paare und bauen überall dort, wo sich eine Gelegenheit bietet ihre Nester. Tierpark und der NABU Grafschaft Bentheim versuchen seit einigen Jahren in Kooperation durch das Aufstellen von Nestern in den Vechteauen außerhalb des Zoos die Tiere aus dem Parkgelände in die Naturgebiete zu locken. Bedeutsam ist, dass die Weißstörche im Tierpark nicht gefüttert werden und somit zur Wildpopulation zählen. Einzig das Paar auf dem Vechtehof erhält Futter, da das Weibchen eine sehr alte Zoostörchin ist, die im Winter nicht mit in den Süden zieht und nie gelernt hat selbständig für ihr Futter zu sorgen. Aber auch viele Kleinsäuger nutzen den Park als Lebensraum. Außer dem von den Besuchern leicht zu beobachtenden Eichhörnchen leben viele weitere Kleinsäuger im Tierpark, denen man wegen ihrer nächtlichen Lebensweise kaum begegnet. Dazu zählen zahlreiche verschiedene Fledermausarten die bei gelegentlichen Spezialführungen erlebt werden können. |

Literatur und Internetquellen:

Zurück zu Zootierhaltung

Weiter zu

06.06.2016 - 908

GAILLARD, S. (1995)

Stimulierung des Nahrungssuchverhaltens von Brillenbären (Tremarctos ornatus) in einem Zoogehege.

Diplomarbeit

44 Seiten

Universität Zürich, Zoologisches Institut, Abteilung Ethologie und Wildforschung

Supervisor: Prof. Dr. H. Kummer

Zoo Zürich

Zusammenfassung:

gaillard-biblio

SCHMID, J. (2006)

Verhalten Asiatischer Elefanten (Elephas maximus) im Zoo und Zirkus.

Dissertation

199 S. : Ill., graph. Darst.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Universität Greifswald

Leitung:

Verschiedene Zoos

Zusammenfassung:

Die Haltung von Elefanten in Zoos und Zirkussen wird sehr kontrovers diskutiert. Zuchtprobleme, Unfälle mit Pflegern, Bullenhaltung, Kettenhaltung oder der Mensch-Tierkontakt sind häufige Streitpunkte. Wie sieht eine tiergerechte Elefantenhaltung aus? Tiergerecht ist ein Haltungssystem dann, wenn die darin lebenden Tiere in der Lage sind ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dies führt zu Wohlbefinden oder zu positiven Befindlichkeiten bei den Tieren. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, aus dem Verhalten von Zoo- und Zirkuselefanten Indikatoren für deren Befindlichkeit zu finden. Zu Betonen ist dabei die, für Untersuchungen an Großsäugern in menschlicher Obhut, außergewöhnlich große Stichprobe von 49 Elefanten in vier Zoos und drei Zirkussen. Die Dissertation beinhaltet einen umfangreichen theoretischen Abriss zum Verhalten von Elefanten in der freien Wildbahn und zu den Haltungsbedingungen in Zoos und Zirkussen. In einem ausführlichen Ethogramm wird das Verhalten der beobachteten Elefanten exakt beschrieben. Darunter finden sich auch einige bisher noch nicht beschriebene Verhaltensweisen zum Werkzeuggebrauch und zur Objektmanipulation der Tiere. Beim quantitativen Vergleich des Verhaltens zwischen den einzelner Zoo- und Zirkusherden wurden deutliche Unterschiede gefunden, die mit unterschiedlichen Haltungsbedingungen in Verbindung gebracht werden konnten. In einem umfangreichen Kapitel wird das Auftreten von Stereotypien, deren Aussehen und mögliche Ursachen sowie der theoretischen Hindergrund dieser Verhaltensstörung dargestellt. Als weiterer Indikator für das Befinden der Tiere wird das Ausdrucksverhalten herangezogen. Die einzelnen Elemente werden beschrieben und einzelnen Befindlichkeiten zugeordnet. Schließlich wird die Stressbelastung von Elefanten bei der Integration einzelner Tiere in eine fremde Zooherde an Hand von Cortisolmessungen im Urin und Verhaltensbeobachtungen untersucht. In der Gesamtdiskussion werden einige strittige Punkte in der Elefantenhaltung aufgegriffen, unter anderem die Problematik der Elefantenhaltung im Zirkus. Die Einzelergebnisse werden stets auf deren Aussagekraft für das Wohlbefinden der Tiere analysiert, so dass die Arbeit mit klaren Managementempfehlungen, die zur Verbesserung des Wohlbefindens von Elefanten in Zoos und Zirkussen beitragen können, schließt.

schmid-biblio

HURGITSCH, B. (2011)

Akustische Kommunikation und Mutter-Kalb-Beziehung bei Giraffen (Giraffa camelopardalis) in zoologischer Haltung.

Diplomarbeit

56 Seiten

Universität Wien

Betreuer: ao. Univ. - Prof. Dr. Helmut Kratochvil, Fr. Dr. Stöger-Horwath (Tiergarten Schönbrunn)

Tiergarten Schönbrunn Wien

Zusammenfassung:

Die akustische Kommunikation, insbesondere die Verwendung von Infraschall, sowie die Beziehung zwischen einem Muttertier und ihrem Jungtier bei Giraffen (Giraffa camelopardalis) sind die Themengebiete, mit denen sich diese Studie beschäftigt. Giraffen galten für eine sehr lange Zeit als still. In den 1990ern jedoch fanden Biologen heraus, dass diese Tiere in der Lage sind Infraschall-Laute zu produzieren. Seit dieser Entdeckung wurden sechs verschiedene Lauttypen beschrieben. Somit nahm ich Laute von drei verschiedenen Giraffen-Unterarten auf, um festzustellen, ob sich Unterschiede in der akustischen Kommunikation zwischen den einzelnen Unterarten feststellen ließen. Die Datenaufnahmen erfolgten von September 2007 bis Februar 2008 hauptsächlich im Tiergarten Schönbrunn in Wien, Österreich. Ebenso wurden im Zoo Duisburg, Deutschland sowie im Zoo Dortmund, Deutschland jeweils eine andere Giraffen-Unterart akustisch aufgezeichnet. Mittels eines speziellen Schallanalyseprogramms konnten die Aufnahmen analysiert werden. Zusätzlich wurde das Verhalten zwischen dem Muttertier und ihren beiden Kälbern im Wiener Tiergarten Schönbrunn untersucht.Es konnten unter Tiergartenbedingungen im Gegensatz zu den kolportierten Freilandstudien nur sehr wenige Laute aufgenommen werden. Während der ganzen Studienzeit konnten nur Vokalisationen vom adulten Bullen im Tiergarten Schönbrunn verwertet werden. Somit konnte auch kein Vergleich zwischen den Lauten der verschiedenen Unterarten angefertigt werden, da keine brauchbaren Vokalisationen von diesen vorliegen. Die Ergebnisse bezüglich der Interaktionen zwischen dem Muttertier und ihren beiden Jungtieren, sowie die Möglichkeit einer „nursery function“ von der subadulten Kuh im Tiergarten Schönbrunn sind jedoch signifikant.

Summary:

Acoustic communication, particular the vocalization with infrasound and the mother-cub relationship in giraffes (Giraffa camelopardalis) are the focuses of this study. For A long time the giraffe was signed as a silent animal. In the 1990ies some biologists claimed these animals as producing infrasound. Since then at least six loud types were described. So I tried to investigate, if giraffes in three different zoos were communicating also with these loud types and if there were differences in the acoustic communication between t he three subspecies, which I tested. From September 2007 till February 2008 the data recording took place at the Vienna Zoo, Austria, the Zoo Duisburg, Germany, and the Zoo Dortmund, Germany. With a specific analysis program I investigated the audio recordings. Additionally the behavior between the mother and he r two cubs in the Zoo of Vienna were tested. In opposition to my research under zoo conditions t he earlier field studies showed many vocalizations. I only got louds from the male adult giraffe at Vienna Zoo. So the comparison between the subspecies was not able to accomplish, because I recorded no usable vocal communication at the zoos in Germany. However the results of the active and passive behavior between the mother and her cubs and the possibility for a “nursery function” of the adolescent cow from Vienna Zoo are significant.

hurgitsch-biblio

RUSKE, K. (2008)

Haltungsempfehlungen für Fruchttauben - Eine vergleichende Studie zur Verbesserung der Zuchtergebnisse zwischen Zoologischen Gärten und Privatzüchtern

Diplomarbeit

216 Seiten

Institut für Biologie, Fachbereich Biologie, Chemie und Pharmazie der Freien Universität Berlin

Betreuer: Fr. Prof. Dr. Constanze Scharff

Verschiedene Zoos in Europa

Zusammenfassung:

In 21 privaten und öffentlichen Haltungen von Fruchttauben der Gattung Ptilinopus wurden vergleichende Untersuchungen hinsichtlich des Haltungserfolges und den diesem jeweils zugrunde liegenden Haltungsbedingungen durchgeführt. Der Haltungserfolg definierte sich zu gleichen Teilen aus Aufzuchtrate pro Zuchtpaar, Lebens/ Haltungsdauer und Todesrate. Die Haltungsbedingungen wurden in Kardinal- und Nebenhaltungsbedingungen unterschieden. Erstere wurden statistisch, letztere quantitativ ausgewertet. Für einige Haltungsbedingungen konnten, gemessen am Haltungserfolg, klare Optimalausprägungen gefunden werden, oft konnten aber auch nur begründete, aber nicht vollständig beweisbare Vermutungen getroffen werden. Die Haltungsergebnisse bei Privathaltern sind insgesamt besser als in Zoologischen Gärten. Dazu passt die signifikante Auswirkung von Publikumsverkehr auf den Haltungserfolg, die herauskristallisiert werden konnte. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Zoos und Privatzüchtern erscheint angesichts der Ergebnisse notwendig, um die Fruchttaubenzucht zu optimieren.

Abstract:

In 21 institutions which keep Fruit doves of the genus Ptilinopus, both private and public, investigations were made about breeding success and breeding conditions which lay the basement therefore. Breeding success constitutes from hatching rate per breeding pair, life/ keeping span and death rate. Breeding conditions were divided into main and additional breeding conditions. First were analyzed statistically second were analyzed in a quantitative way. For some breeding conditions, clear optimum features were found compared to breeding success. Most times, just reasonable but not waterproofed findings are given. Breeding results are better in private than in public institutions, on the whole. Thereto it refers, that visitors are a significant factor which influences breeding success. A close cooperation between zoos and private breeders is needed facing these results to optimize breeding of fruit doves in captivity.

ruske-biblio

WENTHE, M. (1994)

Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung bei Zoo-Felidae: eine Literaturstudie

Physiology and pathology of reproduction in zoo felidae: a survey of literature

Dissertation

265 Seiten

Institut für Veterinär-Pathologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig und dem Anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. H.-A. Schoon, Leipzig

Verschiedene Zoos

Zusammenfassung:

Es wurde eine Literaturstudie durchgeführt mit dem Ziel, den aktuellen Kenntnisstand zur Fortpflanzung der im Zoo gehaltenen Raubkatzen darzustellen. Die Studie zeigt, daß Veröffentlichungen zu dieser Thematik gegenwärtig nur für 26 der 41 Arten existieren; die übrigen Arten werden entweder nicht in zoologischen Gärten gehalten oder sind bisher kaum nachgezüchtet worden. Während unser Wissen zur Fortpflanzung der Pantherkatzen in vielen Bereichen, wie z.B. Geschlechtsreife, Zykluscharakteristik, Tragzeit oder durchschnittliche Welpenzahl durchaus befriedigend ist, fehlen für die meisten Kleinkatzen selbst diese grundlegende Daten. Das erste Kapitel gibt einen kurzen Überblick zur Taxonomie der Feliden und stellt die Arten vor, die Gegenstand der Studie sind. Das zweite Kapitel beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem weiblichen Geschlechtszyklus sowie dem Paarungsverhalten und stellt einleitend Veröffentlichungen vor, die Aussagen zur Morphologie des weiblichen Genitaltraktes machen. In diesem Teil der Studie wurden Daten zur Geschlechtsreife, Zykluslänge, Östrusdauer, Saisonalität der Fortpflanzung sowie insbesondere zur Frage des Ovulationsmodus zusammengetragen; außerdem werden artifizielle Reproduktionsverfahren wie hormonelle Ovulationsinduktion, instrumentelle Samenübertragung und in vitro Fertilisation vorgestellt. Ergänzend zum Paarungsverhalten, werden Hinweise zur Östrusdiagnostik und zu Erfahrungen bei der Zusammenstellung von Zuchtpaaren gegeben. Kapitel drei enthält Daten zur Tragzeit und beschreibt Trächtigkeitszeichen sowie den Verlauf der Geburt; wie sich zeigte sind Veröffentlichungen zur Geburt realtiv selten, da viele Geburten nachts stattfinden und wegen der weiten Verbreitung von Wurfboxen nicht oder nur schwer zu beobachten sind. Das vierte Kapitel handelt von der Aufzuchtsphase; wichtige Inhalte sind Angaben zur Wurfgröße, zum Geburtsgewicht, zur postnatalen Entwicklung sowie zu den perinatalen Erkrankungen. Kapitel fünf beschäftigt sich mit der Pathologie der weiblichen Geschlechtsorgane einschließlich Trächtigkeits- und Geburtsstörungen. Die männliche Seite der Fortpflanzung wird im sechsten Kapitel beleuchtet; eine ganze Reihe von Veröffentlichungen existieren zur Endokrinologie männlicher Feliden sowie zur Zusammensetzung des Ejakulates. Dabei zeigte sich, daß einige Arten, wie z.B. der Gepard sowie bestimmte seltene Unterarten des Leopards und des Löwen hohe Anteile morphologisch von der Norm abweichende Spermatozyten im Ejakulat aufweisen; Zusammenhänge mit parallel dazu gefundenen Hinweisen einer genetischen Verarmung dieser Tiere, auf die Kapitel sieben näher eingeht, werden vermutet. Abschließend sind die wichtigsten Daten zur Fortpflanzung noch einmal in tabellarischer Form zusammengefaßt.

Abstract:

A survey of literature was made to summarize the present knowledge about the reproduction of zoo-kept felids. The survey shows that publications dealing with this subject are currently available only for 26 of the 41 felid species. The remaining species are either not kept in Zoos or rarely bred at all. Whereas our knowledge of reproduction in panthercats is quite sufficient in many ranges like age of first reproduction, characteristic of the female cycle, gestation length or average number of cubs, even the most basic data in small felids are lacking. The first chapter gives a short review of the taxonomy of felids and introduces those cats that are subject to the survey. The second chapter deals mainly with the female sexual cycle and the mating behaviour and statements about the morphology of the female genital tract are made introductory. In this part data about the age of first reproduction, length of the female cycle, duration of estrus, seasonality of mating, and especially of the mode of ovulation are collected; besides artificial reproduction techniques like hormone-induced ovulation, artificial insemination and in vitro fertilization are also refered to. In addition to mating behaviour, advice about estrus detection and experiences with the introduction of breeding couples is given. Chapter 3 contains data about the length of gestation and describes symptoms of pregnancy and the course of parturition. Publications about parturition seem to be relatively rare as birth often takes place during night and can hardly ever be observed because many institutions use cubbing dens. Chapter 4 deals with the rearing of the young, pointing out subjects such as litter size, weight at birth, postnatal development and perinatal diseases. Chapter 5 describes the pathology of the female’s sexual organs including disorders of pregnancy and parturition. The male aspect of reproduction is examined in chapter 6. There is a great number of publications about endocrinology of male felids and ejaculate characteristics. Some species like the cheetah and a few rare subspecies of the leopard and the lion produce ejaculates with high percentages of morphologically abnormal spermatozoa. Correlations with parallel findings of a lack of genetic diversity in these animals are suspected and described in detail in chapter 7. Finally, the most important data of reproduction are summarized in tables.

wenthe-biblio