PÉCHY, T., HALPERN, B., SÓS, E & WALZER. C. (2015)

Conservation of the Hungarian meadow viper Vipera ursinii rakosiensis.

International Zoo Yearbook 49: 89–103, January 2015. ISSN 0074-9644. DOI: 10.1111/izy.12088

Abstract:

In order to stop the decline of Hungarian meadow viper Vipera ursinii rakosiensis, in 2004 MME BirdLife Hungary together with national parks and Budapest Zoo started a complex conservation programme, supported by the European Union LIFE-Nature fund. The Hungarian Meadow Viper Conservation Centre was established with 16 adult individuals, collected from six different populations. By 2013 the number of vipers bred reached c. 1700 individuals. First reintroductions took place in March 2010, with 30 adult snakes released into a reconstructed habitat in Kiskunság National Park. By 2013, a total of 240 snakes had been released into three locations. Snakes were released by relocating the animals in the artificial burrows they used in the semi-natural terrariums at the Hungarian Meadow Viper Conservation Centre. At the release sites vipers were recorded 255 times during post-release monitoring, and 69 individuals were identified. Eighteen of the observed ♀♀ were gravid, and ten juvenile or subadult individuals were documented. In order to develop a remote-tracking method, pre-programmed radio-tags with a detection range of 200–300 m were surgically implanted into the abdomens of 16 vipers. These tags also operated as temperature loggers, recording data every 5 minutes for one year. Zoos play an important role in communicating the results of this captive-breeding and release programme. Exhibits of live Hungarian meadow vipers are located at Budapest Zoo and Schönbrunn Zoo in Vienna, Austria, and there are information points about the species located in all Hungarian zoos.

pechy-biblio

DOLLINGER, P., HELDSTAB, A., ISENBÜGEL, E., MAINKA, S., SCHILDGER, B. & WEBER, F. (2000)

Husbandry and Pathology of Bearded Vultures in Swiss Zoos that Participate in the Alpine Reintroduction Project.

European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV), Third scientific meeting, May 31th - June 4th, 2000, PARIS, France.

Zusammenfassung:

Fünf schweizerische Tiergärten tragen in der einen oder anderen Weise zum Projekt zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen bei. Die Geier werden unter Bedingungen gehalten, die der schweizerischen Tierschutzgesetzgebung und den Empfehlungen der Fachkommission Artenschutz entsprechen. Während es in allen Zoos zur Eiablage und in vier Zoos zum Schlupf von Küken kam, konnte nur ein Zoo die Jungtiere erfolgreich aufziehen und Vögel zur Wiederansiedlung oder zur Zucht in anderen Einrichtungen an das Projekt abgeben. Im weiteren enthält der Beitrag Informationen über Fütterung, Lebenserwartung und FortpflanFortpflanzungsbiologie sowie einen Überblick über die Sektionsbefunde bei Bartgeiern in schweizerischen Zoos.

dollinger-biblio

Gänsegeier - Feldprojekte

Im 19. und 20. Jahrhundert nahmen die Bestände des Gänsegeiers als Konsequenz direkter Verfolgung und von allgemein gegen Greife und Raubwild gerichteten Vergiftungsaktionen deutlich ab, ferner dadurch, dass die Nahrung knapp wurde, weil Tierkadaver nicht mehr auf Wasenplätzen entsorgt, sondern mittels der heute üblichen Verfahren verwertet wurden. Da die Art aber eine weite Verbreitung und einen immer noch großen Bestand hat, gilt sie global als nicht gefährdet. In Teilen Europas war sie jedoch ausgestorben. So wurde die Alpenpopulation Frankreichs bereits im 19. Jahrhundert ausgerottet und aus dem Zentralmassiv verschwanden die Vögel 1946. Ab dem 19. Jahrhundert verschwanden die Geier auch aus den Karpaten, der Dobrudscha, dem italienischen Festland, Sizilien und weiten Teilen des Balkans, gebietsweise auch aus Spanien, das allerdings nach wie vor mehr als 80% des europäischen Bestandes beherbergt [1; 2].

- Wiederansiedlung des Gänsegeiers in Frankreich

- Wiederansiedlung des Gänsegeiers in Bulgarien

- Wiederansiedlung des Gänsegeiers in Italien

[Aktuell in gesperrter Kategorie: Zoo Salzburg - ein Landeplatz für Geier]

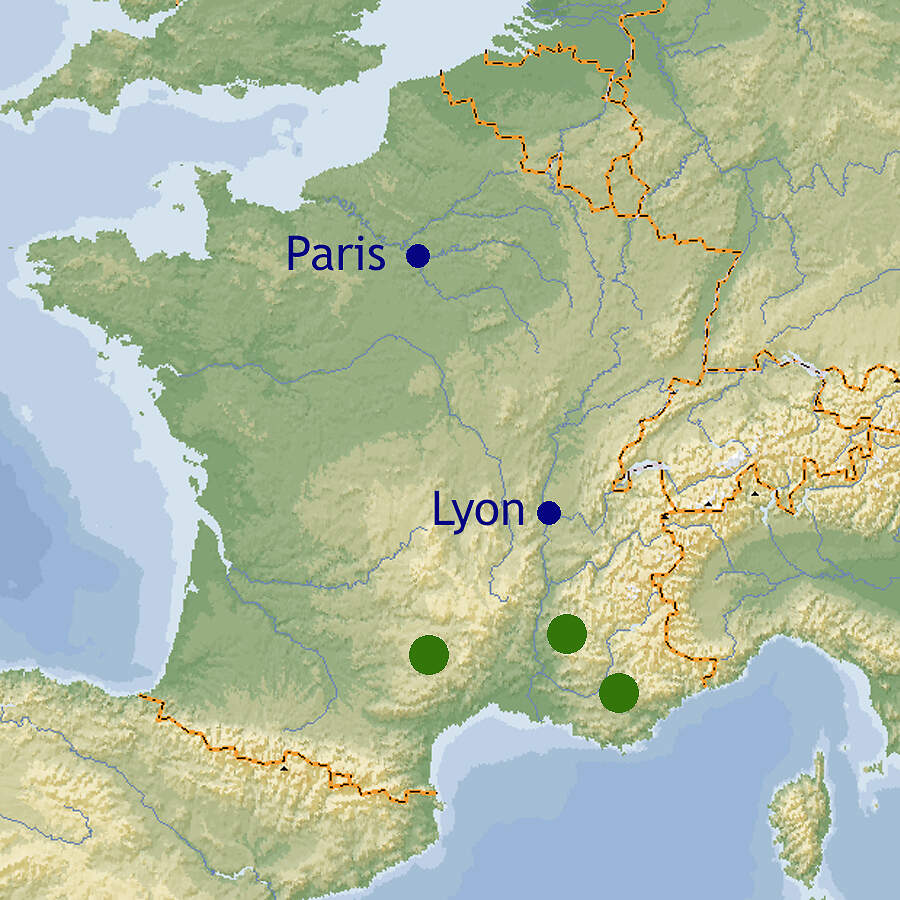

Wiederansiedlung des Gänsegeiers in Frankreich

Von 1981-1986 wurden durch die Ligue pour la Protection des Oiseaux in den Causses im französischen Zentralmassiv etwa 60 adulte Gänsegeier ausgewildert. Dabei arbeitete sie eng mit Zoos und spanischen Auffangstationen zusammen. Es dürfte sich um eine der erfolgreichsten Wiederansiedlungsaktionen gehandelt haben: 25 Jahre später lebten bereits 450 Brutpaare in der Region [2].

Ab 1987 wurde eine Wiederansiedlung des Gänsegeiers in den provenzalischen Alpen in die Wege geleitet. Genehmigungen wurden eingeholt, im Dörfchen Rémuzat wurden Volieren gebaut und danach Vögel aus verschiedenen Quellen beschafft, die ab 1995 auch in den Volieren züchteten. Von 1996 bis 2001 wurden in den Baronnies etwas über 60 subadulte Gänsegeier ausgewildert. 1999 gab es die erste erfolgreiche Nachzucht im Freiland, im folgenden Jahr flogen bereits fünf Jungvögel aus und seitdem wächst der Bestand kontinuierlich [3].

Ab 1999 wurde im Departement Drôme eine zweite Wiederansiedlung im Alpenraum in Angriff genommen. im Regionalen Naturpark Vercors wurden 14 Vögel freigelassen. Dieser erste Versuch war wenig erfolgreich: fünf Vögel wurden schon bald tot aufgefunden, einige weitere wanderten in die Baronnies ab. In der Folge wurden in den Jahren 2001 und 2005 anscheinend mit mehr Erfolg 35 überwiegend erwachsene Vögel freigesetzt [4].

07.05.2015

Wiederansiedlung des Gänsegeiers in Bulgarien

|

|

In den 1970er Jahren waren die Gänsegeier im bulgarischen Balkangebirge Stara Planina ausgestorben. Sie waren damals dem Einsatz von Giftködern zum Opfer gefallen, die in einer landesweiten Kampagne gegen Wölfe ausgelegt worden waren. Am 27. Oktober 2010 wurden dort die ersten 26 Vögel aus ihren Eingewöhnungsvolieren wieder in die Wildbahn entlassen. Spanische Aufzuchtstationen und europäische Zoos, die sich am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) beteiligen, hatten die Tiere für die Wiederansiedlung zur Verfügung gestellt. Die Vulture Conservation Foundation (VCF) leitete das Projekt an, das gemeinsam mit anderen Organisationen und Regierungsstellen unter dem Dach eines Aktionsplans zum Schutz der vier europäischen Geierarten auf dem Balkan durchgeführt wird. Auf lange Sicht sollen die neuen Populationen mit bestehenden Kolonien in Serbien und Westeuropa vernetzt werden. Für die Freilassung werden die Gänsegeier auf vier geschützte Gebiete in der Stara Planina verteilt, wo Auswilderungsvolieren in den Naturparks Vrachanski Balkan Nature Park, Sinite Kamani Nature Park, Central Balkan National Park, sowie dem streng geschützten Naturreservat Kotel errichtet worden waren. Im Jahr 2015 wurde das erste Geierjungtier von ausgewilderten Vögeln aufgezogen und auch in 2016 ging der Bruterfolg in der freien Wildbahn weiter. Unter anderem stellte der Allwetterzoo Münster von 2011-2016 insgesamt acht Nachzuchtvögel zur Verfügung. Im Jahr 2014 wurden erstmals drei junge Gänsegeier von der Wilhelma Stuttgart an das Projekt geliefert, und der Zoo Duisburg beabsichtigt, dies zu tun [3; diverse PM der beteiligten Zoos]. |

07.05.2015; aktualisiert

Wiederansiedlung in Italien

08.05.2015

![]()

Literatur und Internetquellen:

- HAGEMEIJER, W. J. M. & BLAIR, M. J. (eds., 1997)

- MAUMARY, L. et al. (2007)

- VULTURE CONSERVATION FOUNDATION

- Les réintroductions de vautour fauves dans la Drôme

Tierart-Datenblatt: Gänsegeier (Gyps fulvus)

Lebensraum: Gebirge in Europa, Gebirge in Asien

Zurück zu Übersicht Habichtartige (Accipitridae)

Zurück zu Gänsegeier (Gyps fulvus)

HUYGHE, M., GROOT, de S. & PEREBOOM, Z. (2010)

European Studbook of the European black vulture (Aegypius monachus)

Royal Zoological Society of Antwerp.

Introduction:

Since the establishment of the EEP for the European black vulture (Aegypius monachus) in 1987, 3 editions of the studbook have been published (the last one in 2002). In the meantime, working versions of the current population within the EEP program were made and distributed to the EEP participants.

This publication of the studbook is divided into 4 parts. Part one contains general information on the European black vulture, its status in the wild, the ex situ situation, the EEP breeding program, the reintroduction programs and the partners for conservation.

Part two contains the genetic and demographic analyses of the EEP population. These reports show that only 20% of the founders are breeding, resulting in an yearly average of 7 hatches. Most of the chicks reaching a juvenile stage are used for release projects (on average 2 per year), so releasing vultures in the wild contributes to a negative growth rate in the EEP population. The main challenge in the coming years is to improve the breeding success such, to reach self sustainable population and releases can be continued.There are several possible causes for the poor breeding result, but preliminary research suggests that a main problem is the lack of strong pair bonds in the existing pairs, resulting in a high amount of infertile eggs and a poor breeding result. On the other hand, there are some proven breeding pairs, which have ceased successful breeding without clear reasons.

Part three includes different types of studbook reports for the European black vulture, historical and present, recorded in the SPARKS dataset. This dataset is based on the information provided by thenstitutions and individuals that are keeping European black vultures at present or that have kept the species in the past. This implicates that these reports are not restricted to the managed EEP population, but also include information on European black vultures kept in several institutes not participating in the EEP which could be important for the management of the species. More detailed information concerning the reports can be found in paragraph 6.1.

To achieve the goal of having a self sustainable population, more detailed knowledge on the species is vital. In 2009, husbandry guidelines were published to support holders to create optimal conditions for keeping and breeding the species. The actual publication of the studbook contributes to the knowledge on the population itself and not only points out weaknesses but also opportunities. However, even more important is the information provided by all EEP participants. Only if they continue providing information on the status of their birds and the breeding behavior in particular, proper analyses can be made, possible causes determined and recommendations made for improvement. Fortunately, a lot of effort has been made by most holders to collect as many data as possible of their historical collection. However, the provision of complete data and the will to cooperate as lacking to a certain extent in some institutions. To ensure the future health of the EEP population and the maintenance of the release projects, it is necessary to improve the overall communication about births, deaths and most in particular transfers within the captive breeding program.

In 2009 the Centre for Research and Conservation (CRC), the research department of the Royal Zoological Society of Antwerp initiated a research project about mate choice and patterns of adaptive variation in European black vultures with the use of MHC analysis, in order to increase the captive breeding success of the European black vulture. Holders of European black vultures are encouraged to participate in this study, by providing samples or information when requested by the researchers.

For more inforation and anouncements about this research project, please visit the website (http://webhost.ua.ac.be/crc/Conservation/Vultures.html) or send an email to: katja.wolfram@kmda.org.

huyghe-biblio

05.05.2015 - 553

TEWES, E. (2002)

El Programa de conservació del voltor negre Aegypius monachus a Mallorca al 2002

A.O.B. 17 (2002): 59-69.

Summary:

The Black Vulture Aegypius monachus Conservation Program on Majorca in 2002. The Black Vulture Aegypius monachus population of Majorca was on the edge of extinction at the beginning of the 80ies, when less than 20 birds were left. Since trien, successive Recovery and Conservation Programs have been carried out by the Autonomous Community of the Balearic Islands, in collaboration with the Black Vulture Conservation Foundation (BVCF). In 2002, the population census was about 91 (+/- 15) Black Vultures and 10 pairs started reproducing, 6 laid an egg, 5 nestlings hatched and 4 of them fledged. The recovery of the population has been achieved by means of several conservation management techniques, such as restocking with nestlings born in captivity and birds proceeding from Spanish recovery centres, monitoring, nest guarding, maintaining feeding places, a campaign against the illegal use of poison as well as information and education activities.

The worlds last surviving island population continuously increases and

is estimated to find once its limiting factor in the food availability. Successful management techniques are applied by the BVCF in the following Black Vulture Conservation Programs as the Reintroduction Project in France and the Action.

tewes-biblio

05.05.2015 - 499

Mönchsgeier- Feldprojekte

Global gilt der Mönchsgeier als potenziell gefährdet. In Europa hat er aber nur einen Bestand von etwa 1'700-1'900 Brutpaaren, die meisten davon in Spanien. Bis vor Kurzem nahm dieser Bestand ab. Dank Schutzmaßnahmen ist in jüngster Zeit eine leichte Erholung zu beobachten. Allerdings ist heute ist mit der Zulassung des für Geier hichtoxischen Tierarzneimittels Diclofenac ein zusätzliches Risiko aufgetaucht. In Asien, wo die meisten Mönchsgeier leben, nimmt der Bestand weiterhin ab.

- Stützung des Mönchsgeierbestandes auf Mallorca

- Wiederansiedlung des Mönchsgeiers in Frankreich

- Wiederansiedlung des Mönchsgeiers in Bulgarien

Stützung des Mönchsgeierbestandes auf Mallorca

Wiederansiedlung des Mönchsgeiers in Frankreich

Wiederansiedlung des Mönchsgeiers in Bulgarien

![]()

Literatur und Internetquellen:

- HUYGHE, M., GROOT, de S. & PEREBOOM, Z. (2010)

- MALLORCA ZEITUNG vom 20.05.2018

- MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (2020). Plan national d'actions 2021-2030 en faveur du vautour moine Aegypius monachus.

- TEWES, E. (2002)

- Vulture Conservation Foundation

Tierart-Datenblatt: Mönchsgeier (Aegypius monachus)

Lebensraum: Gebirge in Europa, Gebirge in Asien

Zurück zu Habichtartige (Accipitridae)

Okapischutz im Kongo

Support für die Okapi-Schutzstation in Epulu

Zoo Basel, Zoo Berlin, Zoo Frankfurt, Kölner Zoo, Zoo Leipzig, Wilhelma Stuttgart, Zoo Wuppertal und weitere

|

|

In der Wildbahn nimmt der Okapibestand seit mindestens 1995 laufend ab und es ist davon auszugehen, dass er weiterhin sinkt. Gründe dafür sind der zunehmende Siedlungsdruck, die lokale Nachfrage nach Wildfleisch und Fellen, die unzureichende Durchsetzung des gesetzlichen Schutzes und die im Verbreitungsgebiet herrschenden Kriegshandlungen. Verlässliche Bestandeszahlen für den Ostkongo gibt es nicht, in Uganda ist die Art ausgestorben. Seit 2013 wird sie auf der Roten Liste als „stark gefährdet“ (ENDANGERED) geführt. Zum Schutz der Okapis wurde auf Initiative von Karl RUF, einem ehemaligen Tierpflger des Basler Zoos, von der Gilmann International Conservation Foundation im Jahre 1987 das Okapi Conservation Project ins Leben gerufen. 1992 wurde das 13’700 km2 große Okapi Wildlife Reserve gegründet, welches 1996 zum United Nation’s World Heritage Site erklärt wurde. Vor einigen Jahren erhielt das Projekt mit dem Epulu Conservation and Research Center eine eigene Forschungs- und Zuchtstation, die wichtige Forschungs- und Naturschutzarbeit leistet. Daneben bemüht sich das Projekt auch, die allgemeinen Lebensbedingzungen, die medizinische Versorgung und die Bildung der lokalen Bevölkerung zu verbessern. 2002 kam der Stationsleiter Karl RUF bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Seitdem wird die Station von seiner Witwe, Rosemarie RUF geleitet. Grundgedanke im Jahr 1987 war es, dass alle Zoos, welche Okapis halten, durch finanzielle Unterstützung den Schutz der Okapis in ihrem natürlichen Lebensraum fördern. Dies ist bis heute so geblieben. Alle Okapihalter in Europa, Asien und Nordamerika, gut 50 Zoos, leisten jährlich einen finanziellen Beitrag von in der Regel 5'000 USD pro Zoo. Doch so dringend nötig der Schutz Tiere in ihrem ursprünglichen Lebensraum auch ist, so wichtig ist es auch, dass in Anbetracht der wenig stabilen politischen Lage die Zoos, welche Okapis halten, diese ex situ züchten und möglichst viel über sie lernen. Die Erfahrungen der Zoos helfen den Menschen im Okapi Wildlife Project, selber Okapis zu halten, zu pflegen und zu züchten, um sie, wenn vielleicht eines Tages die Voraussetzungen gegeben sind, wieder auszuwildern. Im Juni 2012 wurde die Okapizuchtstation von mit AK 47-Schnellfeuergewehren bewaffneten Kriminelle, die sich selbst als "Rebellen" bezeichen, überfallen und verwüstet. Dabei starben sechs Menschen und sämtliche 14 Okapis. zooschweiz und der Zoo Basel leisteten Nothilfe und der Zoo Basel verdoppelte darauf seinen Jahresbeitrag, um die Zuchtstation wieder aufzubauen. 2015 schrieb der Präsident der Stiftung, John LUKAS, den unterstützenden Zoos, dass er wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in dem Gebiet sind beendet, die Rebellenarmee hat sich nach dem Tod ihres Anführers 2014 aufgelöst. Jetzt geht es vor allem darum die entstandenen Schäden zu reparieren. Überall im Schutzgebiet sind illegale Goldminen entstanden. Nach langen Verhandlungen konnte ein Weg gefunden werden, wie nach einer Übergangszeit die Minen unter Wahrung der Menschenrechte friedlich geräumt werden konnten. Über 70 illegale Minen konnten so stillgelegt werden. Die Straße zur Schutzstation wurde wieder Instand gesetzt und kann nun nachts verschlossen werden, um so Wilderern keinen schnellen Zutritt zum Reservat mehr zu ermöglichen. Die Bestandsaufnahme der Tierwelt hat wieder begonnen. Das zerstörte Krankenhaus wurde ebenfalls wieder aufgebaut und ist jetzt wieder in der Lage jährlich 20.000 Patienten zu versorgen. Es handelt sich hierbei um das einzige Krankenhaus in der gesamten Gegend. Besonderes Augenmerk wird auf die Zusammenarbeit mit Frauengruppen gelegt. Das Projekt unterstützt die Bildung solcher Gruppen. Traditionell wird der Ackerbau im Kongo hauptsächlich von Frauen betrieben. Mitarbeiter des Okapi Conservation Projects statten die Frauen mit effektiven Sämereien aus und erklären ihnen wie sie Felder über viele Jahre Ertrag bringend nutzen können, so dass nicht immer wieder neue Flächen gerodet werden müssen. Im Juli 2017 kam es erneut zu einem Angriff auf das Okapi-Reservat. Unbekannte griffen ein Camp von Rangern an, die mit zwei niederländischen und einem amerikanischen Journalisten im Schutzgebiet unterwegs waren. Mit Hilfe der örtlichen Wildhüter wollten die Journalisten für einen Beitrag recherchieren, der von der Bedrohung des Okapi-Reservats und von den Rangern berichten sollte, die täglich ihr Leben auf Spiel setzen, um die seltenen Waldgiraffen vor Wilderern zu schützen. Bei diesem Angriff wurden fünf der Ranger getötet, acht Mitarbeiter des Okapi Projekts konnten gemeinsam mit den drei Journalisten fliehen. Trotz der wiederholten Tiefschläge haben sich die Mitarbeiter des Projekts und die Menschen vor Ort dazu entschlossen, die Station nicht aufzugeben, um den Schutz der Okapis weiter voranzutreiben. Die Okapi Wildlife Reserve ist nach wie vor das sicherste Schutzgebiet für Okapis im Kongo. |

Literatur und Internetquellen:

- MALLON, D., KÜMPEL, N., QUINN, A. et al. (2015). Okapia johnstoni. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T15188A51140517. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T15188A51140517.en. Accessed on 25 February 2023..

- Medientexte Zoo Basel und Zoo Berlin

- http://www.okapiconservation.org

Tierart-Datenblatt: Okapi (Okapia johnstoni)

Lebensraum: Zentralafrikanischer Regenwald

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Zurück zu Okapi (Okapia johnstoni)

Weiter zu Giraffe (Giraffa camelopardalis)

In situ-Schutz des Zwergflusspferds

Schutz des Zwergflusspferds in Sierra Leone und Liberia

Zoo Basel

Literatur und Internetquellen

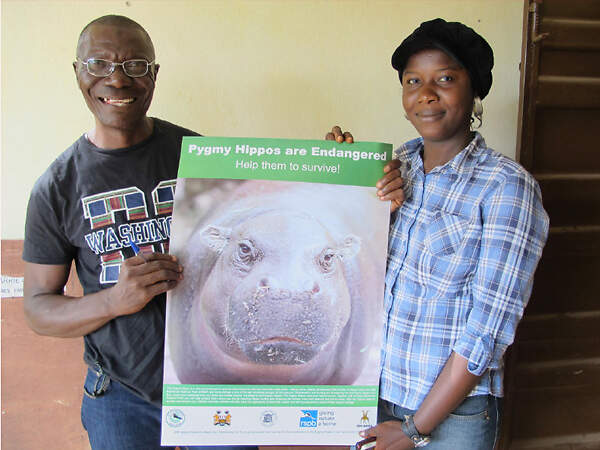

- HILLERS, A., SHERIFF, E., FOFANA, M. L. & TOMMY, S. M. (2015)

Pygmy hippo Environmental Education Program of the Gola Rainforest National Park, south-eastern Sierra Leone

In: STECK, B. (2015) International Studbook for the Pygmy Hippopotamus 2014. Zoo Basel, Switzerland: 27-33. - THE LIFE OF THE PYGMY HIPPO

Tierart-Datenblatt: Zwergflusspferd (Choeropsis liberiensis)

Lebensraum: Westafrikanischer Regenwald

Zurück zu Zwergflusspferd (Choeropsis liberensis)

Weiter zu Flusspferd (Hippopotamus amphibius)

MEYER, V. (2008)

Umsetzungsbegleitung des Wiederansiedlungsprojekts des Laubfrosches in der Region Lauerzersee mit einer problemorientierten Diskussion weiterer Wiederansiedlungsprojekte.

Diplomarbeit

47 Seiten

Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Fachkorrektoren:

Dr. Stephan Brenneisen, Hochschule Wädenswil ZFH

Dr. Martin Wehrle, Natur- und Tierpark Goldau

Natur- und Tierpark Goldau

Zusammenfassung:

Der Bestand des Laubfrosches (Hyla arborea) ist in vielen Regionen in seinem Verbreitungsgebiet rückgän-gig. In der Schweiz hat er auf der Roten Liste den Status „stark gefährdet“ und auch in Deutschland wird der Laubfrosch bundesweit als „stark gefährdet“ eingestuft. In diversen Gebieten ist er bereits ausgestorben. Infolgedessen werden vermehrt Wiederansiedlungsversuche durchgeführt und dies nicht immer mit Erfolg.

Das Ziel dieser Arbeit ist eine vergleichende Zusammenfassung der bekanntesten Wiederansiedlungsprojek-te des Laubfrosches in der Schweiz und Deutschland. Methoden und Ergebnisse werden verglichen und Schlussfolgerungen formuliert. Aus den erfolgreichen sowie auch aus den gescheiterten Projekten ergeben sich die Erkenntnisse, dass der Prävention weit mehr Bedeutung zukommen sollte. Naturräumliche Vernetzungsmassnahmen und Biotopschutz sind der Weg zum Erfolg und müssen eine Wiederansiedlung begleiten. Aus wissenschaftlich durchgeführten und gut dokumentierten Wiederansiedlungsprojekten können neue Erkenntnisse gewonnen werden, die für den Schutz und Erhalt des Laubfrosches von Bedeutung sind.

Im Jahr 2007 wurden, unter der Leitung der Stiftung Lauerzersee und dem Natur- und Tierpark Goldau, in der Region Lauerzersee Laubfrösche ausgesetzt. Die Wiederansiedlung konzentriert sich auf zwei Aussetzungsstandorte und wird in den nächsten Jahren weitergeführt. Das Monitoring wird jedes Jahr, auch nach Beendigung der Aussetzungsaktionen, durchgeführt. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird die erste Phase dieses Projektes begleitet, dokumentiert und kritisch hinterfragt.

Abstract:

In its natural habitat the stock of European tree frog (Hyla arborea) is more and more retrogressive. In the “red list” of Switzerland the European tree frog reached the state of strongly endangered species and also in Germany it is classified as strongly endangered. In many of its former habitats the European tree frog has become extinct. Consequently the trial of re-introductions did increase, but the results were not always posi-tive.

The goal of this thesis is a comparative summery of the most common projects in Switzerland and Germany to re-introduce the European tree frog. The outcome of this summary shows, that there are several ap-proaches and ways to carry out a project of this kind. Conclusions of successful projects as well as of failed projects result to consolidated findings, that many more efforts should be invested in preventive work in order to avoid the extinction in first place. The ongoing extinction of the European tree frog could be prevented this way. Nature-spatial interconnectedness and the protection of biotopes demonstrate the success and these measures have to accompany projects of re-introductions. It is possible to extract new cognitions based on scientifically accomplished and well documented re-introductions projects. This knowledge is important to protect and preserve the European tree frog.

In the year 2007 a re-introduction project under the direction of the charitable foundation “Lauerzersee” and the natural park Goldau has started. The re-introduction does focus on two areas of exposure and will con-tinue in the coming years. The monitoring will take place each year and will be continued after the actions of exposure. The context of this thesis covers the monitoring of the first stage of this project, documented and censored.

meyer-biblio

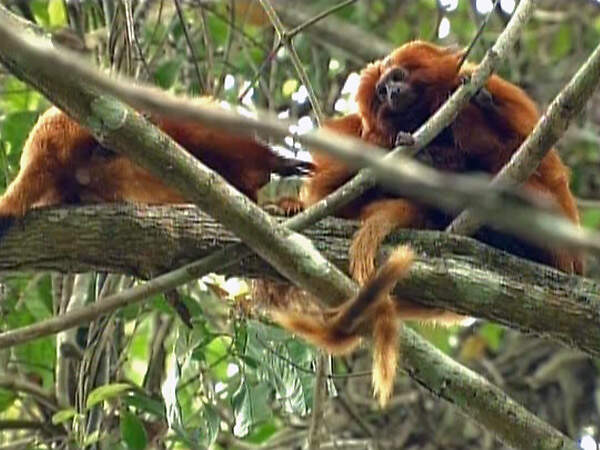

Löwenäffchen-Feldprojekt

Literatur und Internetquellen:

- http://www.savetheliontamarin.org

- Internetauftritte Zoo Basel, Duisburg, Frankfurt, Köln

- PM Zoo Heidelberg, PM Zoo Zürich (2017)