BREITENMOSER, C. & BREITENMOSER, U. (2005)

From the Zoo back to Nature - Breeding Management from the IUCN's Perspective

In: P. Dollinger (ed.) Verh.ber. Rigi-Symposum 2: 44-46.

Zusammenfassung:

Die IUCN Richtlinien für Wiederansiedlungen nennen folgenden Voraussetzungen für die Freisetzung von Zootieren:

- Das Taxon oder eine Population ist in Freiheit ausgestorben oder kritisch gefährdet.

- Es stehen keine Tiere aus der freien Wildbahn für eine Wiederansiedlung oder Aufstockung zur Verfügung.

- Die Zootiere sind genetisch und ethologisch für die Freilassung geeignet.

- Die Verwendung von Zootieren ist Teil eines umfassenden und koordinierten Erhaltungsprogramms.

- Die ausgesetzten Individuen und die sich daraus entwickelnde Populationen werden überwacht.

Von den drei europäischen Katzenarten wurden Wildkatzen und Eurasische Luchse aus Zoos für Aussetzungen verwendet, die Wiederansiedlung von gezüchteten Pardelluchsen ist geplant. Die Erhaltung des Pardelluchses ist nur noch über ein Zuchtprogramm möglich. Die Bedingungen für das Aussetzen von zoogeborenen Eurasischen Luchsen sind weder in Gefangenschaft noch im Freiland erfüllt. Die Freisetzung von Wildkatzen aus Zoos ist ambivalent. Die Zootiere scheinen geeignet, aber die Überwachung der freilebenden Tiere ist ungenügend.

Abstract

The IUCN Guidelines list the following conditions for the re-introduction of zoo animals:

- The taxon or a population is extinct in the wild or is critically endangered.

- There are no wild animals available for a re-introduction or re-stocking.

- The zoo animals are genetically and ethologically suitable for release.

- The use of zoo animals is part of an extensive and coordinated preservation programme.

- The released animals and the developing populations are supervised.

Out of the three European cats, wildcats, and European lynxes from zoos have been used for re-introductions. The release of bred Iberian lynxes is planned. The conservation of the Iberian lynx is only possible with the help of breeding programmes. The conditions for re-introducing zoo-bred Eurasian lynxes are neither fulfilled in captivity nor in the wild. The release of wildcats from zoos is ambivalent. Zoo animals seem to be suitable. However, the supervision of free-living animals is insufficient.

breitenmoser-biblio

04.06.2014 - 709

MÜLLER, H.-P.(2005)

Fallstudien aus Tunesien und Marokko.

Die Bedeutung der Zoos für den Naturschutz. Verh.-Ber. 2. Rigi-Symposium. Goldau-Rigi, 17. – 19.02.2005. WAZA, Bern: 28-30.

Zusammenfassung:

Der mit Bilddokumenten begleitete Vortrag beginnt mit den ersten Bemühungen Tunesiens und Marokkos zur Gründung von Reservaten und Nationalparks der Randgebiete des Sahara-Raumes. Identifikation geeigneter und repräsentativer Gebiete. Offizielle Festlegung der Gren-zen. Inventar der Pflanzen und Tierarten im Gelände. Maßnahmen zur Wiederherstellung der durch Überweidung, Rodung und der davon resultierenden Bodenerosion zerstörten Lebens-räume. Installation der Infrastrukturen, Wege, Unterkünfte, Einzäunungen, Wasserver-sorgung. (Quellen, Brunnen oder Bohrungen) Aufforstung und erosionshemmende Maßnahmen, Ausbildung des Personals. Verbindungen mit Zoologischen Gärten. Beschaffung der Tiere, hier Addax, Säbelantilopen und M’Horrgazellen. Transport und erste Eingewöhnung oder direkte Freilassung im Gelände. Betreuung und Beobachtung der Tiere. Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit. Wiedereinbürgerung der Waldrapp im Nordosten Marokkos. Ein Wort zur Bedeutung der Zoos für den Naturschutz.

Abstract:

This illustrated presentation details the preliminary attempts of Tunisia and Morocco to establish game reserves and national parks in the peripheral area of the Sahara. Appropriate and representative sites had to be located and their borders needed to be formally mapped and species lists of the local flora and fauna compiled.Due to erosion and habitat degradation caused by overgrazing and bush clearing, measures had to be taken for the regeneration of vegetation in these areas. In addition, the in-stallation of infrastructure including tracks, accommodation, fences , water supply (wells and fountains), reforestation, erosion control and employee training had to be organised. Contact with zoos was established. Animals such as addax, scimitar-horned Oryx, and Mhorr gazelle had to be acquired. Transport and acclimatisation or immediate release to the field was ar-ranged. The animals were appraised and monitored. Measures to maintain sustainability were taken. A project on the re-introduction of the Northern bald ibis in northern Morocco is also discussed.

müller-biblio

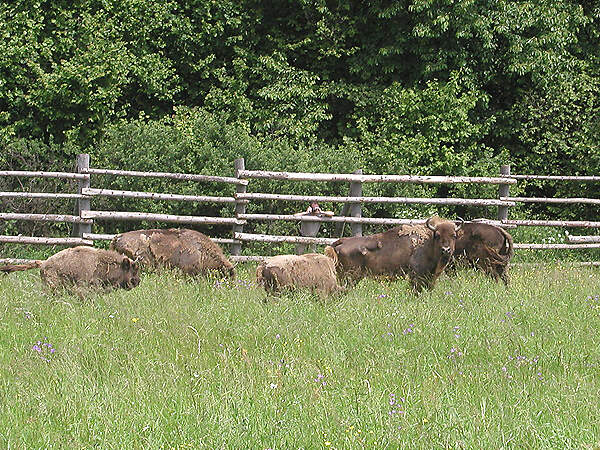

Wiederansiedlung Wisent

1921 wurde auf dem Gebiet des späteren Bialowieza-Nationalparks der letzte Wisent durch einen Wilderer erlegt. Damit war die Art zwar in freier Wildbahn ausgestorben, aber 54 Tiere hatten in zoologischen Gärten überlebt. Durch gemeinsame Zuchtanstrengungen wuchs der Zoobestand, und es konnten Nachzuchttiere an verschiedene Länder Osteuropas abgegeben und dort wieder in die Natur entlassen werden. Für 2007 wies das Internationale Zuchtbuch 1817 reine Flachlandwisente und 1993 Tiere der Kaukasus-Flachland-Linie aus. Davon lebten 1'443 Tiere in Gehegen und 2'367 in 31 freilebenden und 4 halbfreien Herden. Heute gibt es wieder weit über 8'000 Tiere.

- Frisches Blut für den russischen Wisentbestand

- Wisente für Rumänien

- Wisente für die Slowakei

- Wisente für Polen

- Wisente für Aserbaidschan

Frisches Blut für den russischen Wisentbestand

Literatur und Internetquellen:

Wisente für Rumänien

Literatur und Internetquellen:

Wisente für die Slowakei

Literatur und Internetquellen:

Wisente für Polen

|

|

Zwei junge Wisente aus dem Tierpark Bern und einer aus dem Natur und Tierpark Goldau wurden im Februar 2012 nach Südostpolen gebracht. Die drei Tiere sind die ersten Neuankömmlinge in einem Schutzgebiet im polnischen Mittelgebirge Bieszczady. Sie werden dort in eine neu zu bildende Herde integriert. Die Verantwortlichen in Polen hatten dafür gezielt junge, zwei-, drei- oder vierjährige Tiere gesucht. In einem Gehege sollen sich die jungen Wisente nun zuerst kennen lernen und eine Rangordnung herstellen. Erst dann werden sie in die Wildnis entlassen. Dort sollen sie, zusammen mit weiteren Tieren aus Österreich und Frankreich, den Genpool der in der Gegend lebenden Tiere auffrischen. Der Wisent-Import in Polen ist Teil eines neuen Schutzprogramms in den Karpaten, das mit EU-Mitteln gefördert wird. Angesichts der relativ kleinen Zahl der einheimischen Wisente in der Region drohen den Tieren Genschäden. 2021 lebten in den Bieszczady-Bergen insgesamt etwa 700 Wisente. |

Literatur und Internetquellen:

- KLEINLOGEL, Y. (2008)

- POLEN JOURNAL vom 18.05.2021

- SCHWEIZERISCHE DEPESCHENAGENTUR

Wisente für Aserbaidschan

Literatur und Internetquellen:

- WWF Deutschlamd

- ZOO/TIERPARK BERLIN - diverse Pressemitteilungen

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Weiter zu Gaur (Bos gaurus)

DUBRULLE, P.-M. & CATUSSE, M. (2012)

Où en est la colonisation du castor en France?

Faune sauveage No. 297, 4e Trimestre 2012: 24-35.

Le castor était en voie de disparition en Europe jusqu’à la fin du XIXe siècle. Après l’adoption de mesures de protection, une expansion naturelle, accompagnée de réintroductions, a conduit à une recolonisation sur une grande partie du territoire européen. Le présent article examine les événements historiques qui expliquent cette remontée spectaculaire de ses populations en France.

dubrulle-biblio

BRANDES, F. & MELLES, F. (2012)

Wiederansiedlung der Moorente am Steinhuder Meer - ein Beitrag zoologischer Einrichtungen zum Artenschutz in Deutschland.

Z. Kölner Zoo 55 (2012) Heft 4: 155-163.

Zusammenfassung:

Die Moorente (Aythya nyroca) wird in vielen zoologischen Einrichtungen gehalten, ohne dass ihr besondere Aufmerksamkeit zukommt. Dabei ist die Art in Deutschland vom Aussterben bedroht. Deswegen wurde sie vom Niedersächsischen Umweltministerium in das Programm „Arche Niedersachsen“ aufgenommen, in dessen Rahmen eine Wiederansiedlung der Moorente am Steinhuder Meer in Niedersachsen versucht wird. Projektträger sind der NABU Niedersachsen und die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. Für das Projekt stellen verschiedene zoologische Einrichtungen ihre Nachzuchten zur Auswilderung zur Verfügung. Die Koordination der Zucht und Haltung der nachgezogenen Enten bis zur Auswilderung hat die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen übernommen. Im Jahr 2012 haben die ersten Auswilderungen stattgefunden. Insgesamt 68 Moorenten konnten im Projektgebiet freigelassen werden. Es wurde sowohl Soft Releasing als auch Hard Releasing angewendet und über das durchgeführte Monitoring konnten erste Erfahrungen mit den verschiedenen Auswilderungsmethoden gesammelt werden.

brandes-biblio

30.07.2013 - 1'568

WOREL, G. ( 2001)

Vom langen Atem - Die Wiederansiedlung der Wildkatze.

In: GRABE, H. & WOREL, G. (Hrsg.) Die Wildkatze - Zurück auf leisen Pfoten. Seiten 91-100. Buch & Kunstverlag Oberpfalz, Amberg. ISBN: 3-924 350-81-7.

Inhalt:

Die Wiederansiedlungsprojekte im Spessart, Steigerwald und vorderem Bayerischem Wald / Oberpfälzer Wald werden beschrieben.

worel-biblio

STAUFFER, C. & ISENBÜGEL, E. (1998)

Die Wiederansiedlung des Przewalskipferdes in der Mongolei.

Wildbiologie International 5/11. 16 Seiten.

Hrsg.: Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, CH-8006 Zürich.

Auszug:

In Menschenobhut hat das Przewalskipferd überlebt: 30 Jahre nach dem Aussterben in freier Wildbahn existiert heute wieder ein Bestand von rund 1800 Wildpferden weltweit. Inzwischen sind in der Mongolei und in China aufwendige Bestrebungen im Gang, um die Ahnen unserer Hauspferde in ihrem Ursprungsgebiet wieder anzusiedeln. Der Wildpark Langenberg der Stadt Zürich züchtet seit 10 Jahren Wildpferde und beteiligt sich am gross angelegten Projekt im Südwesten der Mongolei. Die Chancen stehen gut, dass sich dort langfristig ein genügend hoher, wildlebender Bestand von Przewalskipferden etabliert.

stauffer-biblio

SPERBER, G. (1974)

Der Luchs im Bayerischen Wald.

Die Pirsch 26: 369-371.

sperber-biblio

SPALTON, A. (1993)

A brief history of reintroduction of the Arabian oryx Oryx leucoryx into Oman 1980-1992.

Int. Zoo Yb. 32: 81-90.

In 1972 the Arabian or White oryx Oryx leucoryx was extinct in the wild. Nine years earlier a captive ‘World Herd’ of nine oryx had been established in the USA (Fitter, 1982). Other captive herds existed in Arabia. In 1980 animals were brought back to the central desert of Oman for release on the Jiddat al-Harasis.

spalton-biblio

SOMMER, R. (2005)

Beitrag der wissenschaftlich geleiteten Zoos zur Arterhaltung.

Bundesamt für Veterinärwesen, Liebefeld-Bern.