FRICKE, R., ESCHMEYER, W. N. & R. VAN DER LAAN (eds., 2023)

Eschmeyer's Catalog of Fishes: Genera, Species, References.

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).

Electronic version accessed 14.09.2023.

Diese vom Institute for Biodiversity Science and Sustainability der California Academy of Sciences unterhaltene Datenbank ist die taxonomische Standardreferenz für Fische und eine Grundlage für die breiter angelegte Datenbank FISH BASE.

fricke-biblio; eschmeyer-biblio

BETANCUR-R., R., WILEY, E.O.,ARRATIA, G. ET AL. (2017)

Phylogenetic classification of bony fishes.

Evolutionary Biology 17: Article number: 162 (2017)

Volltext

Abstract

Background

Fish classifications, as those of most other taxonomic groups, are being transformed drastically as new molecular phylogenies provide support for natural groups that were unanticipated by previous studies. A brief review of the main criteria used by ichthyologists to define their classifications during the last 50 years, however, reveals slow progress towards using an explicit phylogenetic framework. Instead, the trend has been to rely, in varying degrees, on deep-rooted anatomical concepts and authority, often mixing taxa with explicit phylogenetic support with arbitrary groupings. Two leading sources in ichthyology frequently used for fish classifications (JS Nelson’s volumes of Fishes of the World and W. Eschmeyer’s Catalog of Fishes) fail to adopt a global phylogenetic framework despite much recent progress made towards the resolution of the fish Tree of Life. The first explicit phylogenetic classification of bony fishes was published in 2013, based on a comprehensive molecular phylogeny (www.deepfin.org). We here update the first version of that classification by incorporating the most recent phylogenetic results.

Results

The updated classification presented here is based on phylogenies inferred using molecular and genomic data for nearly 2000 fishes. A total of 72 orders (and 79 suborders) are recognized in this version, compared with 66 orders in version 1. The phylogeny resolves placement of 410 families, or ~80% of the total of 514 families of bony fishes currently recognized. The ordinal status of 30 percomorph families included in this study, however, remains uncertain (incertae sedis in the series Carangaria, Ovalentaria, or Eupercaria). Comments to support taxonomic decisions and comparisons with conflicting taxonomic groups proposed by others are presented. We also highlight cases were morphological support exist for the groups being classified.

Conclusions

This version of the phylogenetic classification of bony fishes is substantially improved, providing resolution for more taxa than previous versions, based on more densely sampled phylogenetic trees. The classification presented in this study represents, unlike any other, the most up-to-date hypothesis of the Tree of Life of fishes.

betancur-biblio

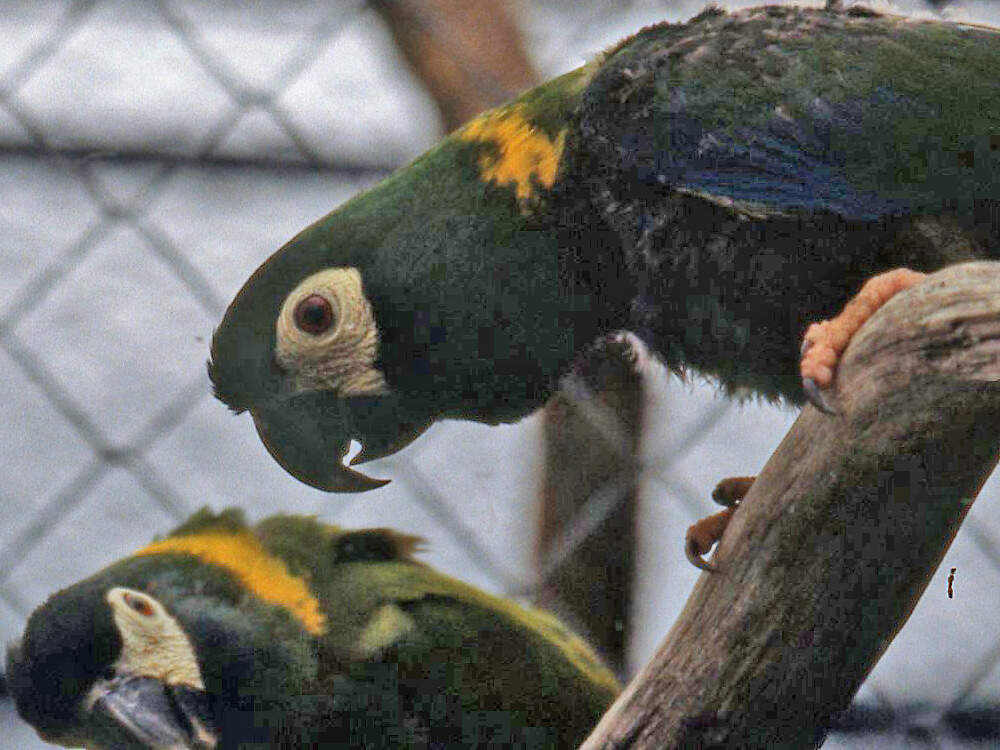

Goldnackenara

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Goldnackenara

Ara = Primolius auricollis • The Golden-collared Macaw • L'ara à collier jaune

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Goldnackenara ist ein kleiner Vertreter der Aras. In seinem Verbreitungsgebiet im tropischen und subtropischen Südamerika gilt er als ziemlich häufig und nicht gefährdet. In unseren Zoos ist er nicht allzu oft zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 38-39 cm, wovon 19-22 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 20-22 cm und einem Gewicht von ca. 250 g ist der Gelbnackenara noch etwas kleiner als der Marakana. Die Grundfärbung des Gefieders ist grün. Scheitel und Wangen sind bräunlich-schwarz, der Hinterkopf ist bläulich. Auffällig ist das namengebende gelbe Nackenband, das beim Männchen breiter ist als beim Weibchen. Schwungfedern, Handdecken und Schwanzunterseite sind blau, Die Flügelunterseiten sind oliv-gelb Der Schnabel ist grau-schwarz, zur Spitze hin hornfarben, die Iris orangerot. Die nackten Gesichtspartien sind cremefarben, die Füße gelblich. Jungvögel sind heller und haben ein schmaleres Nackenband und eine dunkelbraune Iris [4; 5; 7; 9; 10]. VerbreitungTropisches und subtropisches Südamerika: Argentinien, Brasilien, Bolivien, Paraguay [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Goldnackenara besiedelt trockene oder feuchte Wälder und Savannen wie Cerrado oder Chaco in Höhenlagen bis 600 m, gerne in Wassernähe. Es sind auch Sichtungen in bis zu 2'000 m Höhe bekannt. Früher war er außerhalb der Brutzeit in großen Schwärmen anzutreffen, heute lebt er meist paarweise oder in kleinen Gruppen. Die Nahrung besteht aus Palmfrüchten, Feigen und anderen Früchten, Samen und Knospen, und es können Mais- und Getreidefelder geplündert werden. Genistet wird in Baumhöhlen hoch über dem Boden. Die Gelege bestehen aus 2-3(-4) Eiern, die während etwa 26 (23-28) Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit dauert etwa 65-70 Tage [1; 5; 8; 9; 10]. Gefährdung und SchutzDer Goldnackenara hat eine weite Verbreitung. Genaue Bestandsangaben fehlen, aber es wird angenommen, dass die Bestände eher wieder zunehmen. Die Art wird deshalb seit 2004, letztmals überprüft 2016, als nicht gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN) [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenDer Goldnackenara wird zur Fleischgewinnung gejagt und für den Tierhandel gefangen bzw. ausgehorstet [1]. Von 1981-1990 meldeten Argentinien die Ausfuhr von 1'554, Bolivien von 8'347, Brasilien von 4 und Paraguay von 7 Wildfängen, danach bis 2020 nur noch Argentinien 30 Stück im Jahr 2003. Von 1981-2020 wurden weltweit Exporte von 13'765 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen 12'365 aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang 1968 im Bush Gardens in Tampa FL, die deutsche Erstzucht im Vogelpark Walsrode im Jahr 1976 [8; 10]. Das nachgewiesene Höchstalter in Menschenobhut wird mit 25 Jahren angegeben, andere Quellen geben eine maximale Lebenserwartung von 30-40 bzw. von 50 Jahren an [2]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in weniger als 20 Zoos gezeigt, von denen sich einzelne im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Goldnackaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Goldnackenaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Goldnackenara wurde 1853 von dem amerikanischen Ornithologen John CASSIN unter dem heute noch vielfach gebräuchlichen Namen Ara auricollis erstmals wissenschaftlich beschrieben. In den 1990er-Jahren erfolgte eine Umteilung erst in die Gattung Propyrrhura und danach in die heute gültige, 1857 von Prinz Charles Lucien BONAPARTE, einem Neffen von Kaiser Napoléon Bonaparte, eingeführte Gattung Primolius. Die Art ist monotypisch, sie bildet eine Superspezies mit P. maracana und P. couloni [1; 5; 6; 10]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Primolius auricollis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685628A93081914. https://www.iucnredlist.org/species/22685628/93081914 . Downloaded on 12 December 2021.

- PSITTACOLOGY

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Weiter zu Weiter zu Rotrückenara (Primolius maracana)

Rotbugara

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Rotbugara

Ara severus • The Chestnut-fronted Macaw • L'ara vert ou ara sévère

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Rotbugnara ist der kleinste Vertreter der Gattung Ara im engeren Sinn. Er hat eine weite Verbreitung im tropischen Südamerika, sodass er trotz unbekannter Bestandsgröße und mutmaßlich negativem Bestandstrend als nicht gefährdet gilt. In unseren Zoos ist er nicht häufig zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 46-48 cm, wovon 20-24 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 22-25 cm und einem Gewicht von ca. 350-410 g ist der Rotbugara der kleinste Vertreter des Gattung Ara im engeren Sinn. Die Grundfärbung des Gefieders ist grün. Die Stirn ist dunkelbraun, die Kopfoberseite bläulich. Die Außenfahnen der Handschwingen und -decken sind blau. Auffälligstes Merkmal ist die Rotfärbung von Flügelbug, Flüglspiegel und kleinen Unterflügeldecken. Der Schnabel ist dunkelgrau, die Iris gelb. Die nackten Gesichtspartien sind weißlich, die Füße grau. Jungvögel sind matter gefärbt und haben eine schwarze Iris [4; 5; 7; 9; 10].] VerbreitungTropisches Südamerika: Bolivien, Brasilien, Ekuador, Französisch-Guyana, Guyana, Kolumbien, Panama, Peru, Surinam, Venezuela. Eingeführte Population in den USA [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Rotbugara besiedelt Tiefland-Regenwald, Galeriewälder, Sekundärwälder, Sumpfgebiete, Buriti-Palmenhaine (Mauritia flexuosa) und die Chapparales und Llanos genannten Savannen im Norden Südamerikas vom Tiefland bis auf eine Höhe von 800, stellenweise bis 1'500 m. Außerhalb der Brutzeit lebt er in kleinen Gruppen, gelegentlich in größeren Ansammlungen. Er ernährt sich von Samen, Früchten, Blättern, Blüten und der Rinde von Seidenbäumen (Ceiba pentandra). Genistet wird in Höhlen in alten Laubbäumen oder in abgstorbenen Palmen. Die Gelege bestehen aus 3-4 (2-5) Eiern, die während 26-27 (25-28) Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit dauert etwa 56-63 Tage, mit 4-5 Monaten sind die Jungen selbständig [1; 5; 8; 10]. Gefährdung und SchutzDer Rotbugara hat eine sehr weite, zehn Länder umfassende Verbreitunmg im tropischen Südamerika. Die Größe seines Bestand unbekannt. Es wird angenommen, dass der Populationstrend nach unten zeigt, die vermutete Abnahme gibt jedoch noch keinen Anlass zu Besorgnis. Die Art wird deshalb seit 2004, letztmals überprüft 2016, als nicht-gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN) [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenDer Rotbugara wird zur Fleischgewinnung bejagt und in Surinam in geringem Ausmaß für den internationalen Vogelmarkt gefangen bzw. ausgehorstet [1]. Von 1981-2019 meldeten Ursprungsländer die Ausfuhr von 11'104 Wildfängen. 6'415 wurden bis 1984 von Bolivien ausgeführt, 4'644 von Surinam, dem einzigen Land, das bis in die Gegenwart die Ausfuhr kleiner Kontingente bewilligt. Von 1981-2020 wurden weltweit Exporte von 9'763 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen 8'012 aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang im 1940 im San Diego Zoo [8; 10]. Das Höchstalter in Menschenobhut wird mit 39.7 Jahren angegeben [2]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in gegen 30 Zoos gezeigt, von denen sich etwa ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Rotbugaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Rotbugaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Rotbugara wurde 1758 von Carl von LINNÉ als "Psittacus severus" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die heute gültige Gattungsbezeichnung Ara wurde 1799 vom französischen Naturforscher Graf Bernard-Germain-Étienne de LACÉPÈDE eingeführt, womit die Art bis vor Kurzem Ara severa hieß. Nachdem in einer 2013 veröffentlichten Checkliste festgestellt wurde, dass das grammatikalische Geschlecht von Ara männlich sei, wurde der Artname auf severus geändert. In der Literatur und auf Zoo-Namensschildern finden sich beide Bezeichnungen. Es werden oft zwei Unterarten differenziert: Ara s. severus und dsie im Mittel etwas größere Ara s. castaneifrons, es dürfte sich aber um eine Kline handeln [5; 6]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2018). Ara severus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22685577A130103061. https://www.iucnredlist.org/species/22685577/130103061 .Downloaded on 10 December 2021.

- PSITTACOLOGY

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Weiter zu Zwergara (Ara = Diopsittaca nobilis)

BURGIN, C. J., COLELLA, J. P,. KAHN, P. L. & UPHAM, N. S. (2018)

How many species of mammals are there?

Journal of Mammalogy 99 ( 1): 1–14, doi.org/10.1093/jmammal/gyx147

Abstract:

Accurate taxonomy is central to the study of biological diversity, as it provides the needed evolutionary framework for taxon sampling and interpreting results. While the number of recognized species in the class Mammalia has increased through time, tabulation of those increases has relied on the sporadic release of revisionary compendia like the Mammal Species of the World (MSW) series. Here, we present the Mammal Diversity Database (MDD), a digital, publically accessible, and updateable list of all mammalian species, now available online: https://mammaldiversity.org. The MDD will continue to be updated as manuscripts describing new species and higher taxonomic changes are released. Starting from the baseline of the 3rd edition of MSW (MSW3), we performed a review of taxonomic changes published since 2004 and digitally linked species names to their original descriptions and subsequent revisionary articles in an interactive, hierarchical database. We found 6,495 species of currently recognized mammals (96 recently extinct, 6,399 extant), compared to 5,416 in MSW3 (75 extinct, 5,341 extant)—an increase of 1,079 species in about 13 years, including 11 species newly described as having gone extinct in the last 500 years. We tabulate 1,251 new species recognitions, at least 172 unions, and multiple major, higher-level changes, including an additional 88 genera (1,314 now, compared to 1,226 in MSW3) and 14 newly recognized families (167 compared to 153). Analyses of the description of new species through time and across biogeographic regions show a long-term global rate of ~25 species recognized per year, with the Neotropics as the overall most species-dense biogeographic region for mammals, followed closely by the Afrotropics. The MDD provides the mammalogical community with an updateable online database of taxonomic changes, joining digital efforts already established for amphibians (AmphibiaWeb, AMNH’s Amphibian Species of the World), birds (e.g., Avibase, IOC World Bird List, HBW Alive), non-avian reptiles (The Reptile Database), and fish (e.g., FishBase, Catalog of Fishes).

burgin-biblio

NEHRING, A. (1898)

Die Gruppe der Mesocricetus-Arten.

Archiv für Naturgeschichte, Berlin 84(1): 373-392.

Inhalt:

Es werden folgende Arten beschrieben:

- Cricetus (Mesocricetus) nigriculus (= Cricetus nigricans Brandt, 1832, heute = Mesocricetus raddei)

- Cricetus (Mesocricetus) Raddëi

- Cricetus (Mesocricetus) Brandti

- Cricetus (Mesocricetus) Newtoni

- Cricetus (Mesocricetus) auratus

Schädel und Gebisse der ersten vier sowie von Cricetus cricetus sind auf einer Tafel dagestellt.

nehring-biblio

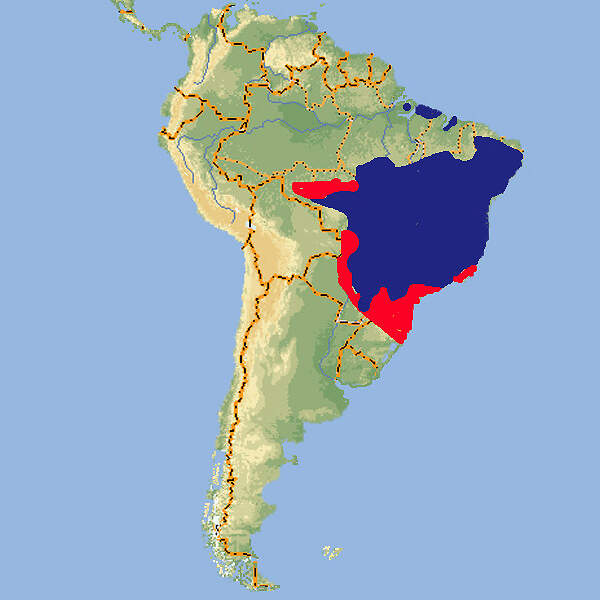

Rotrückenara, Marakana

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Rotrückenara oder Marakana

Ara = Primolius maracana • The Bluewinged, or Illiger's, Macaw • L'ara maracana

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Rotrückenara oder Marakana ist ein kleiner Vertreter der Aras. In seinem immer noch relativ weiten, aber schrumpfenden Verbreitungsgebiet im tropischen Südamerika nehmen die Bestände ab, weshalb er als potenziell gefährdet gilt. In unseren Zoos ist er nicht allzu häufig zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 42-43 cm, wovon 18-22 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 20-23 cm und einem Gewicht von ca. 250-290 g gehört Primolius maracana zu den kleinen Aras. Die Grundfärbung des Gefieders ist olivgrün. Die Stirn, der hintere Teil des Rückens und ein Bauchfleck sind rot. Die Flügelunterseiten sind gelblich-grün und gehen ins Blaue über. Auch Oberkopf und die Oberseite des Schwanzendes sind bläulich. Der Schnabel ist schwarz, die Iris braun. Die nackten Gesichtspartien sind weißlich, die Füße hell fleischfarben, bei Jungvögeln grau-schwarz [4; 5; 7; 8; 10]. VerbreitungTropisches Südamerika: Brasilien (ursprünglich Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul), wobei das Areal im Süden und Westen geschrumpft ist. In Paraguay kommt die Art nur noch marginal vor, ebenso in Argentinien, wenn überhaupt [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Marakana besiedelt Atlantischen Regenwald, Galeriewälder, Palmenhaine und die Savannen von Cerrado, und Caatinga vom Tiefland bis auf eine Höhe von 1'000 m. Außerhalb der Brutzeit lebt er in kleinen Gruppen. Über die Ernährung in der Wildbahn ist wenig bekannt, u.a. werden die Samen des eingeführten Paternosterbaums (Melia azedarach) gefressen und es können Mais- und Getreidefelder geplündert werden. Genistet wird meistens einzelpaarweise in Höhlen in alten Bäumen. Die Gelege bestehen aus 3-4(-5) Eiern, die während 26-27 (21-28) Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit dauert etwa 70-90 Tage, mit 5-6 Monaten sind die Jungen selbständig [1; 5; 9; 10]. Gefährdung und SchutzDer Rotrückenara hat eine relativ weite Verbreitung, aber der Bestand ist nicht sehr groß und nimmt wegen Lebensraumverlusts und illegalen Vogelhandels tendenziell ab. Die Art wird deshalb seit 2004, letztmals überprüft 2016, als potenziell gefährdet eingestuft (Rote Liste: NEAR THREATENED). Zuvor galt sie seit 1994 als gefährdet [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang I eingeschränkt. Bedeutung für den MenschenVon 1981-1990 meldeten verschiedene südamerikanische Länder die Ausfuhr von 107 Wildfängen (die vermutlich zumindest teilweise illegal aus Brasilien bezogen worden waren), danach keine mehr. Von 1981-2019 wurden weltweit Exporte von 601 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen etwa ein Drittel aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang im Londoner Zoo, wo von 1931-1938 insgesamt 10 Jungvögel schlüpften [9; 10]. Das Höchstalter in Menschenobhut wird mit 31 Jahren angegeben, erreicht von einem Vogel im Londoner Zoo [2]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in über 40 Zoos gezeigt, von denen sich etwa 40% im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Rotrückenaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Rotrückenaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Rotrückenara wurde 1816 von dem französischen Ornithologen Louis Jean Pierre VIEILLOT als "Macrocercus maracana" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Später wurde er der 1799 von dem französischen Naturforscher Bernard Germain de LACÉPÈDE aufgestellten Gattung Ara zugeordnet. In den 1990er-Jahren erfolgte eine Umteilung erst in die Gattung Propyrrhura und danach in die heute gültige, 1857 von Prinz Charles Lucien BONAPARTE, einem Neffen von Kaiser Napoléon Bonaparte, eingeführte Gattung Primolius. Die Bezeichnung "Ara maracana" war aber bis in die jüngste Zeit noch anzutreffen. Die Art ist monotypisch, sie bildet eine Superspezies mit P. auricollis und P. couloni [1; 5; 6; 10]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Primolius maracana. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685606A93081612. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685606A93081612.en. Downloaded on 15 June 2021.

- BROUWER, K., JONES, M. L., KING, C. E. und SCHIFTER, H. (2000)

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

LINNÉ, Carl von (1735-1768)

Systema Naturae.

Volltext (Band 1) der 12. Auflage (1766) digitalisiert:

Teil 1 (1766)

Teil 2 (1767)

Das Werk erschien in 12 von LINNÉ selbst besorgten Auflagen. Der volle Titel der 1. Auflage, verlegt von Theodor HAAK in Leiden, lautete: Systema naturæ, sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species.

Die für die heutige Nomenklatur wichtigste, zweibändigen 10. Auflage erschien 1758 bei Lars SALVI in Stockholm unter dem endgültigen Titel: Systema naturæ, sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species , cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. In dieser Auflage wandte LINNÉ für die Bezeichnung der Tiere erstmals konsequent die binäre Nomenklatur an.

linne-biblio

PYRON, R. A., REYNOLDS, G., BURBRINK, F. T. (2014)

A Taxonomic Revision of Boas (Serpentes: Boidae).

Zootaxa 3846 (2): 249-260.

Abstract:

Large molecular datasets including many species and loci have greatly improved our knowledge of snake phylogeny, particularly within the group including boas (Table 1). Recent taxonomic revisions using molecular phylogenies have clarified some of the previously contentious nomenclature of the group (Wilcox et al. 2002; Lawson et al. 2004; Burbrink 2005; Noonan & Chippindale 2006), resulting in a robust taxonomy that is mostly concordant with the phylogeny as currently known, which includes ~85% of described, extant species (Pyron et al. 2013; Reynolds et al. 2014). However, a few unresolved issues remain, related primarily to the rules of the International Code of Zoological Nomenclature (the Code hereafter) and the application of Linnaean ranks (International Commission on Zoological Nomenclature et al. 1999).

pyron-biblio

GROVES, C.P. (2003)

Taxonomy of ungulates of the Indian subcontinent.

Journal of the Bombay Natural History Society 100 (2/3): 341-362.

Zusammenfassung:

Nach dieser Publikation gibt es auf dem Indischen Subkontinent 46 Huftierarten, von denen Equus hemionus, Rhinoceros sondaicus und Bos javanicus hier vermutlich ausgestorben sind. Dies schließt folgende Taxa ein, die von Unterarten zu vollen Arten erhoben werden: Equus khur, Moschus cupreus, Muntiacus vaginalis, Cervus wallichii, Cervus hanglu und Capricornis thar. Gazella,bennettii salinarum wird als neue Unterart beschrieben und von Tetracerus quadricornis werden drei Unterarten unter bereits bestehenden Namen anerkannt.

groves-biblio