KOZIOL, M. (2020)

Die Maare der Vulkaneifel und ihre Entstehung.

Boschüre, 52 Seiten, durchgehend farbig illustriert. Hrsg. Natur- und Geopark Culkaneifel GmbH.

Einleitung:

Die Maare sind wohl die bekanntesten Wahrzeichen der Vulkaneifel. Die kreisrunden Seen in tiefem bis azurfarbenem Blau, umrahmt vom Grün bewaldeter Hänge, sind die ausdrucksstarken „Augen“, die dem sanft über die Landschaft gleitenden Ballonfahrer entgegenstrahlen und zahlreiche Postkarten zieren.

Aus der Vogelperspektive zeichnen sich die einstigen Krater deutlich ab. Neben den 12 wassergefüllten Maarseen werden noch viele mehr erkennbar: einige verlanden derzeit und beherbergen Hochmoore, andere sind bereits völlig trocken und nur noch als kreisförmige Senke erkennbar. 77 Maare sind in der Vulkaneifel bisher nachgewiesen.

Die Maare der Vulkaneifel sind teilweise sehr alt, wie etwa das Eckfelder Maar. Es entstand vor ca. 44 Millionen Jahren in einer ersten Phase vulkanischer Aktivität in der Eifel. Eine zweite Phase setzte vor etwa einer Million Jahren ein, sie endete mit dem jüngsten Ausbruch, dem Ulmener Maar, vor gerade einmal 10'900 Jahren. In der Vulkaneifel wurden bisher 350 Ausbruchszentren gezählt, davon etwa 270 aus der jüngeren Phase. Hierzu zählen neben den eifeltypischen Maaren auch die Vulkankegel.

Maare gibt es nicht nur in der Eifel, sie sind ein weltweit auftretendes Phänomen. Die Ursachen für ihre Entstehung und ihr besonderes Aussehen sind in den geologischen Besonderheiten ihres Untergrunds zu finden.

Für vulkanische Aktivitäten ist zunächst flüssige, aufsteigende Gesteinsschmelze aus dem Erdinneren verantwortlich: Magma.

Dies geschieht in der Regel an allen Randzonen, wo mächtige tektonische Platten aufeinander treffen (Kontinentaldrift). Nicht

an Plattengrenzen gebunden sind Hotspots, die durch thermische Anomalien im unteren Erdmantel verursacht werden. Hierzu gehört die Eifel und die Anomalie nennt sich Eifelplume, eine heiße Zone im Oberen Erdmantel, die bis in 50 - 60 km unter die Eifel reicht.

koziol-biblio

Fließgewässer

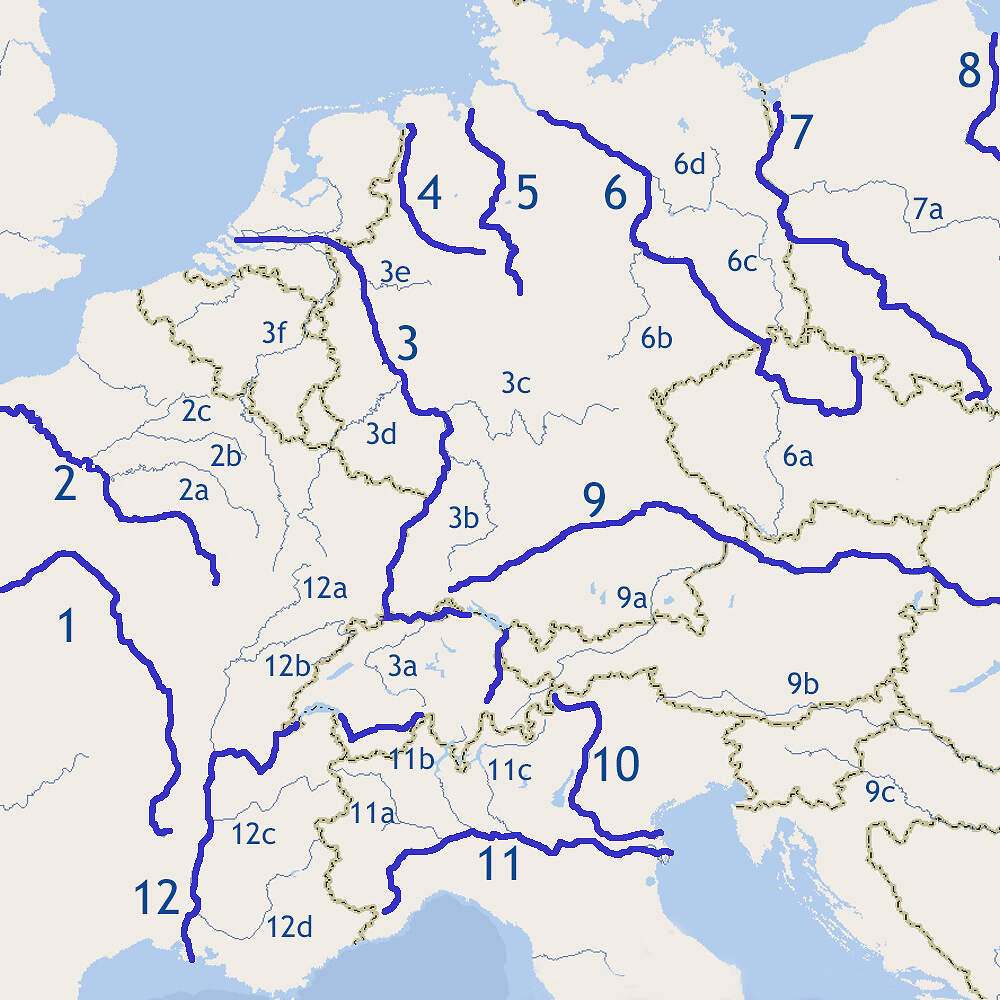

(9.0) Allgemeines

(9.1) Seen und Stauhaltungen

(9.2) Fließgewässer

(9.2.1) Forellenregion

(9.2.2) Äschenregion

(9.2.3) Barbenregion

(9.2.4) Brachsenregion

(9.2.5) Kaulbarsch-Flunder-Region

(9.3) Flachseen

(9.4) Kleingewässer

(9.5) Feuchtgebiete

Fließgewässer Fliessgewässer

Das Schema der Fischregionen ist an Fließgewässern Deutschlands und Belgiens erarbeitet worden und hat für andere Regionen nur beschränkte Gültigkeit. Als Folge der vielen Stauhaltungen sind die einzelnen Regionen nicht mehr so klar getrennt wie früher.

Forellenregion

|

|

Quellgebiet von Gebirgsbächen in Höhenlagen von bis zu über 2000 m.ü.M., von Gebirgsflüssen oder von klaren Wiesenbächen in tieferen Lagen und die oberen Bereiche dieser Gewässer. Starkes Gefälle von 4.5-50 ‰, Gewässerbreite 1 bis etwa 25 m, Wasser kühl, im Sommer je nach Höhenlage bis 10˚C oder etwas darüber, sauerstoffreich und, außer während der Schneeschmelze, klar. Der Boden besteht überwiegend aus Fels, Geröll oder grobem Kies. Tierwelt:Bachforelle (Salmo trutta f. fario), Groppe, der aus Nordamerika eingeführte Bachsaibling, in tieferen Lagen auch Elritze, Schmerle , Gründling (Gobio gobio), Laube, Steinbeißer (Cobitis taenia) und Bachneunauge (Lampreta planeri). Wasseramsel, Berg- und Bachstelze (Motacilla cinerea, M. alba). Der südfranzösische Tarn, der in den Cevennen entspringt und in die Garonne mündet, ist mit einem mittleren Gefälle von etwa 4 ‰ ein Forellen- und Äschengewässer, in dem man weitgehend auf dieselben Arten wie in Mitteleuropa (Forelle, Äsche, Elritze, Gründling, Groppe, Hasel, Döbel) trifft. In den ruhigeren Flussabschnitten im Unterlauf tritt anstelle der Flussbarbe die Forellenbarbe (Barbus meridionalis). |

Äschenregion

|

|

Der Abschnitt unterhalb der Forellenregion. Die Gewässer sind breiter, bis zu etwa 100 m, das Gefälle weniger stark (1.25-7.5 ‰) und das Wasser etwas weniger kalt, im Sommer selten über 15ºC. Der Boden besteht hauptsächlich aus grobem oder feinerem Kies, stellenweise hat es Wasserpflanzen, die Unterschlupf und Nahrung für Insektenlarven und Kleinkrebschen bieten. TierweltCharakterfisch ist die Äsche (Thymallus thymallus), daneben hat es Fische der Forellenregion, die aus Nordamerika eingeführte Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), in tieferen Lagen auch Huchen bzw. Lachs (Salmo salar), Nase, Alet, Quappe (Lota lota), Hecht und Rapfen (Aspius aspius). Gänsesäger, Wasseramsel, Berg- und Bachstelze (Motacilla cinerea, M. alba) |

Barbenregion

|

|

Der Abschnitt unterhalb der Äschenregion. Der Bach ist hier zum Fluss geworden. Das Wasser ist immer noch relativ schnellfließend und sauerstoffreich, weist ein geringes Gefälle von 0.33-3 ‰ und in der warmen Jahreszeit Temperaturen von über 15˚C auf. Der Bestand an Wasserpflanzen hat zugenommen und oft hat es einen Schilfgürtel entlang den Ufern. Der Boden besteht aus grobkörnigem Sand oder Kies. Tierwelt:Charakterfisch ist die Flussbarbe (Barbus barbus), daneben leben hier Fische der Forellenregion sowie Rotauge (Plötze, Schwale) und Rotfeder, Schneider, Aal, Flussbarsch, Nase, Zander, Streber, Roi du Doubs (Zingel asper) und andere Barscharten. Gänsesäger, Eisvogel, Wasseramsel, Berg- und Bachstelze (Motacilla cinerea, M. alba) |

Brachsenregion

|

|

Hier, im Unterlauf des Flusses, fließt das Wasser langsamer in einem ziemlich gleichmäßig tiefen Gerinne. Das Gefälle beträgt bis zu 1 ‰. Das Wasser ist of trübe, kann im Sommer wärmer als 20˚C werden, im Winter aber gefrieren. Der Sauerstoffgehalt in Nähe des sandigen oder schlammigen Bodens ist eher tief. Die Ufer sind stark bewachsen und dienen vielen Fischen als Kinderstube. Insgesamt ist dies die fischreichste Region eines Flusses. TierweltCharakterfisch ist der Brachsen (Abramis brama), daneben gibt es viele andere Karpfenfische, wie z.B. den Karpfen selbst, die Schleie, die Karausche, das Rotauge, die Rotfeder, die Laube, die Blicke oder die Ziege. Flussbarsch und Zander gedeihen hier besser als in der Barbenregionen. Auch der größte Raubfisch unseres Süßwassers, der Wels, findet sich hier, und früher war die Region das Laichgebiet von Stör und Maifisch. |

Kaulbarsch-Flunder-Region

|

|

Der Brackwasserbereich der Mündungsgebiete wird auch als Kaulbarsch-Flunder-Region bezeichnet. Sie hat kein Gefälle und ist charakterisiert durch wechselnde Wasserführung und schwankenden Sauerstoff- und Salzgehalt bedingt durch die Wirkung der Gezeiten. Im Sommer wird das Wasser 20 und mehr °C warm. Der Untergrund kann aus feinem Sand, Kies oder Schlamm bestehen. Zu dieser Region gehören Tidenflüsse wie die Elbe ab dem Wehr Geesthacht, die Stör ab Kellinghusen, die Oste ab Bremervörde, die Weser ab Hastedt, die Hunte unterhalb von Oldenburg, die Ems ab Herbrum, der Unterlauf des Rheins, und der Eider. Tierwelt:Früher war der Europäische Stör von großer Bedeutung für die Fischerei in den Unterläufen der europäischen Flüsse, etwa bis in die 1930erJahre in der Elbe, wo er heute ausgestorben ist. Im Rhein verschwand er in den 1940/50er-Jahren, und in der der Eider, erlosch der letzte autochthone Störbestand Deutschlands 1969. Den letzten natürlichen Restbestand des Europäischen Störs gibt es im Gironde-Garonne-Dordogne-Gebiet in Frankreich. Seit einigen Jahre laufen Programme zur Wiederansiedlung der Art in Elbe und Oder. In der Kaulbarsch-Flunder-Region finden sich heute, neben den namengebenden Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) und Flunder (Platichthys flesus), Arten der Brachsenregion sowie Stichlinge (Gasterosteus aculeatus, Pungitius pungitius) und Meeräschen. In der entsprechenden Region der Rhone gibt es neben Wels, Zander, Hecht, Aal, Stichling, Maifisch und Meeräsche auch Seenadel (Syngnathus abaster), Wolfsbarsch, Sardine (Sardina pilchardus), Geißbrasse, Goldbrasse und Seezunge (Solea solea). |

Literatur und Internetquellen

- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (DE) - STÖR, EIN BEDROHTER WANDERFISCH

- BUNDESAMT FÜR UMWELT (CH) MITT. ZUM GEWÄSSERSCHUTZ

- ENGELHARDT, W. (1980)

- GEBHARDT, H. & NESS, A. (2009)

- GORGES DU TARN

- INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL

- STRAUB, M. (1993)

- WINKLER, H. M. (Red. 2007)

- ZAUGG, B., STUCKI, P., PEDROLI, J.C. & KIRCHHOFER A. (2003)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Seen und Stauhaltungen

(9.0) Allgemeines

(9.1) Seen und Stauhaltungen

(9.1.1) Hochgebirgsseen

(9.1.2) Bergseen

(9.1.3) Seen der mittleren Höhenlagen

(9.1.4) Tieflandseen

(9.1.5) Altwasser

(9.1.6) Stauhaltungen

(9.1.7) Maarseen

(9.2) Fließgewässer

(9.3) Flachseen

(9.4) Kleingewässer

(9.5) Feuchtgebiete

Seen und Stauhaltungen

Hochgebirgsseen

|

|

Hochgebirgsseen liegen oft in 2000 m Höhe und darüber. Sie sind meistens während 6-9 Monaten mit Eis und Schnee bedeckt. Bevölkert werden sie, soweit sie für Fische erreichbar sind oder diese vom Menschen eingesetzt wurden, von Bachforelle, Groppe, Seesaibling und Elritze. In der aus 23 Einzelseen bestehenden Seenplatte von Macun im Schweizer Nationalpark leben Elritzen sowie ursprünglich eingesetzte Forellen und Kanadische Seesaiblinge auf über 2600 m Höhe. Sie ernähren sich von Zuckmückenlarven, Erbsenmuscheln, Land- und Wasserkäfern sowie Anflugnahrung. |

Bergseen

|

|

Die tiefer gelegenen Bergseen entsprechen als Lebensraum in etwa der Forellen und Äschenregion. Zusätzlich zu den in Hochgebirgsseen anzutreffenden Fischarten vermögen sich unterhalb von 2000 m.ü.M. auch die Äsche und die Bartgrundel zu halten. In manche Bergseen eingesetzt wurden die aus Nordamerika stammende Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) und der Kanadische Seesaibling. |

Seen der mittleren Höhenlagen

|

|

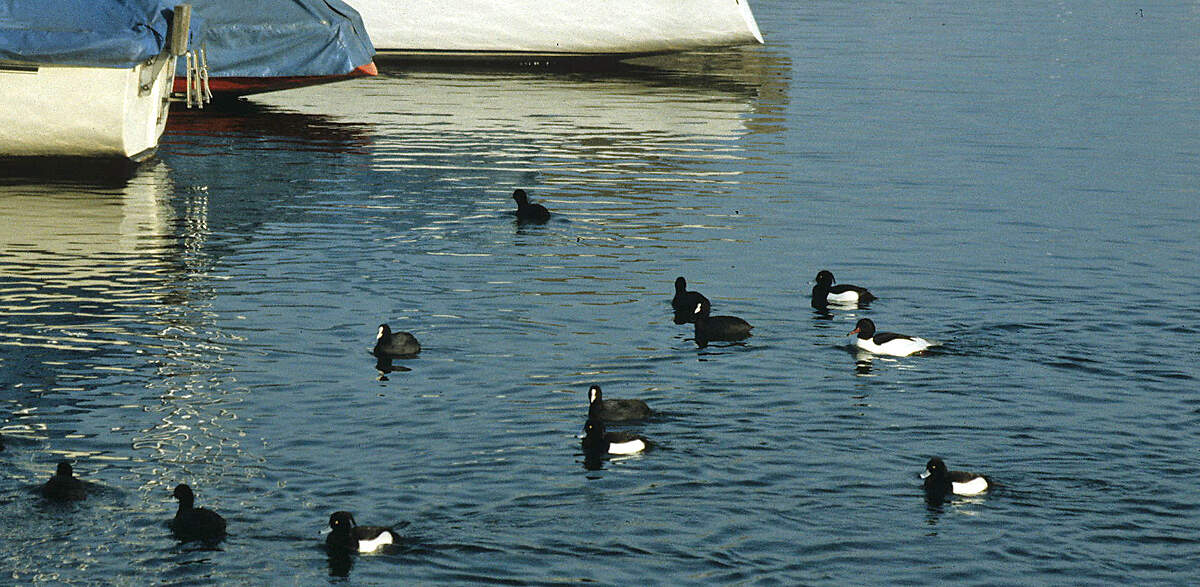

In den tieferen Lagen der Alpen, im Alpenvorland und im Schweizer Mittelland gibt es eine Reihe recht tiefer Seen, so z.B. in Österreich: Zeller, Millstätter, Ossiacher, Mond- und Wörthersee; in Bayern: Starnberger, Ammer- und Chiemsee; in der Schweiz: Thuner-, Vierwaldstätter-, Neuenburger-, Zürich- und Genfersee und schließlich das "Schwäbische Meer", der trinationale Bodensee. Diese Seen sind durch relativ kaltes, sauerstoffreiches Wasser charakterisiert. Tabelle: Seen der mittleren Höhenlagen Tierwelt:Im meist schmalen Uferbereich der Alpen- und Voralpenseen leben Barsche, Hechte und verschiedene Weißfische. Im Freiwasserbereich dominieren die verschiedenen, oft für einzelne Seen spezifischen Felchen. Ferner hat es Seeforellen (Salmo trutta lacustris), Seesaiblinge und Äschen. In Seen unter etwa 450 m Höhe nimmt die wirtschaftliche Bedeutung des - am Bodensee "Kretzer" genannten - Flussbarschs zu. Diese Seen sind mit die wichtigsten Überwinterungsgebiete für Enten aus Skandinavien und Sibirien. Allein in der Schweiz überwintern 147'000 Tafel- und 176'000 Reiherenten. Seen südlich der AlpenDie auf etwas geringerer Höhe (z.B. Lago d'Orta 290 m.ü.M., Lago Maggiore 193 m.ü.M., Gardasee 65 m.ü.M.) liegenden Seen des südlichen Alpenrandes sind zumeist sehr tief (Lago di Como bis 425 m, Lago Maggiore bis 372 m, Gardasee bis 346 m). Im Sommer erwärmt sich das Oberflächenwasser deutlich stärker als das Tiefenwasser. Es kann ohne weiteres 20°C erreichen, währenddem das "Hypolimnion" des Sees homogen 4°C kühl bleibt. Dadurch wird der Wasseraustausch zwischen unteren und oberen Schichten im Sommer unterbunden. Tierwelt:Die südlichen Alpenrandseen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fischfauna deutlich von jenen nördlich der Alpen. Die Felchen fehlen, soweit sie nicht vom Menschen eingesetzt wurden. Andererseits lebt hier mit der Cagnetta (Salaria fluviatilis) ein Schleimfisch, den man eher im Meer, sowie der Ghiozzo eine Grundel, die man eher in der Brackwasserzone erwarten würde. Viele Gattungen sind durch mittelmeertypische anstelle der bei uns heimischen Arten vertreten. Der auf 850 m Höhe gelegene Prespasee, ein Grenzgewässer Griechenlands, Albaniens und Nordmazedoniens beherbergt die europaweit größte Brutkolonie des Krauskopfpelikans. |

Tieflandseen

|

|

In Deutschland befinden sich die Tieflandseen hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Der größte See der Mecklenburger Seenplatte ist die auf 62 m.ü.M. gelegene Müritz mit einer Fläche von 11'260 ha, einer maximalen Tiefe von 31 und einer mittleren Tiefe von 6.5 m. Nebst einigen weiteren größeren Seen handelt es sich meist um Kleinseen mit einer Wassertiefe von unter 10 m. In den tieferen Seen ist die Kleine Maräne (Coregonus albula) der wichtigste Fisch der Freiwasserzone. In den meist breiten, bewachsenen Uferzonen leben Hecht, Flussbarsch, Brachsen und verschiedene andere Karpfenfische. |

Altwasser

Stauhaltungen

|

|

Der Mittellauf vieler Flüsse wird mittels Niederdruckkraftwerken zur Elektrizitätsgewinnung genutzt. Dadurch entstehen in der Barbenregion langgestreckte langsam fliessende Gewässer mit einer Tiefe von bis zu 15 m, deren Biozönosen jenen der Brachsenregion entsprechen, wobei das Artenspektrum sehr groß sein kann (Beispiel Wohlensee bei Bern: Bachforelle , Regenbogenforelle, Bachsaibling, Felchen, Flussbarsch, Hecht, Trüsche, Flussbarbe, Alet, Karpfen, Schleie , Brachse, Rotauge, Rotfeder, Hasel). |

Maarseen

|

|

Als Maar bezeichnet man eine Vulkanform, die durch eine Explosion entstanden ist, die durch das Aufeinandertreffen von Wasser und Magma verursachte wurde. Dabei wird Gestein bis in mehrere hundert Meter Tiefe zertrümmert und aus dem Vulkan herausgeschleudert. Dadurch entsteht ein Trichter, der durch von den Seitenwänden herabrutschendes Material wieder teilweise aufgefüllt wird. Die ausgeworfenen Gesteinsfragmente lagern sich um den Krater ab und verfestigen sich zu Tuff, der einen flachen Wall bilden kann. Im Maar bildet sich oft ein Maarsee, der mit der Zeit verlanden kann, wodurch ein Trockenmaar entsteht. Maarseen sind rund oder oval und haben typischerweise einen Durchmesser von 50-2'000 m. Von der Fläche her sind sie oft mit einem Kleinsee vergleichbar, sind aber deutlich tiefer, sofern die Verlandung noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Maare gibt es weltweit. In Mitteleuropa am bekanntesten sind, nebst der vor ca. 48 Millionen Jahre entstandenen und längst durch Sedimente aufgefüllten Grube Messel in der Nähe von Darmstadt die Maare der Vulkaneifel. Von den rund 75 Maaren enthalten heute noch 10 einen Maarsee oder -weiher. Der größte Maarsee ist das Pulvermaar mit einer Fläche von 38.5 ha und einer Tiefe von 72 m. Die ursprüngliche, natürliche Fischfauna, soweit bei diesen in der Regel isolierten Gewässern überhaupt vorhanden, ist kaum zu ermitteln. Größere Maarseen wurden mit gängigen Arten wie Aal, Zander, Flussbarsch, Hecht, Flussbarbe, Alet, Karpfen, Schleie , Brachse, Rotauge und Rotfeder, besetzt, alles Arten, die eher untypisch für kühle, nährstoffarme Gewässer sind. |

Literatur und Internetquellen

- DEUTSCHLANDS NATUR - MAARE

- ENGELHARDT, W. (1980)

- FISCHEREIINSPEKTORAT DES KANTONS BERN (2008) Jahresbericht.

- GEBHARDT, H. & NESS, A. (2009)

- KOZIOL, M. (2020)

- LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG (2008) Antrag der Abg. Reinhold Pix u.a. GRÜNE / Stellungnahme des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum betr. Bodenseefischerei. Drucksache 14/2303. 14. Wahlperiode 30.01.2008

- PEDROLI, J.-C. (1983)

- SCHIESS, H. (1989)

- SCHIFFERLI, L. (1989)

- SPEKTRUM - LEXIKON DER GEOWISSENSCHAFTEN

- STRAUB, M. (1993)

- WINKLER, H. M. (Red. 2007)

- ZAUGG, B., STUCKI, P., PEDROLI, J.C. & KIRCHHOFER A. (2003)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Fließgewässer

Gewässer und Feuchtgebiete

(9.0) Allgemeines

(9.1) Seen und Stauhaltungen

(9.2) Fließgewässer

(9.3) Flachseen

(9.4) Kleingewässer

(9.5) Feuchtgebiete

Allgemeines

|

|

Gewässer und Feuchtgebiete sind Lebensräume einer artenreichen Tierwelt. Nicht nur die Fische, sondern auch alle heimischen Amphibien sind auf sie angewiesen. Im Binnenland leben hier rund ein Viertel der Brutvogelarten, ferner sind einige wenige Reptilien und Säugetiere ans Wasser gebunden. Währenddem für Fische und die aquatische Herpetofauna die Art des Gewässers entscheidend ist, spielt dies für Vögel und namentlich Säugetiere eine Nebenrolle. Wichtiger sind das Nahrungsangebot und das Vorhandensein einer geeigneten Umgebung für die von den Tieren benötigte Infrastruktur. Die Größe und Zusammensetzung der Fischpopulation eines Gewässers hängen ganz wesentlich vom Nahrungsangebot ab. Im Bodensee lag zwischen 1910 und 1955, d.h. vor der Eutrophierung des Sees, der durchschnittliche Jahresgesamtertrag des Obersees bei etwa 425 Tonnen. In den anschließenden fünfzig Jahren betrug er im Mittel 1138 Tonnen. In den letzten Jahren sank mit sinkendem Nährstoffgehalt auch der Fischereiertrag stetig und lag im Jahr 2006 mit nur noch 617 t wieder auf einem Niveau wie vor dem Beginn der Nährstoffzunahme. Die Pflanzenwelt der Binnengewässer besteht aus einer Vielzahl von Arten, deren Zusammensetzung je nach Wassertiefe, Strömungsverhältnissen und Verfügbarkeit von Nährstoffen ändert. In Seen lassen sich vom Land gegen das offene Wasser folgende Zonen unterscheiden:

Der Lebensraum Wasser hat sich seit dem 19. Jahrhundert stark verändert. Im Zuge der Intensivierung der Landwirtschaft wurden viele Feuchtgebiete trockengelegt. Siedlungsabwässer wurden in solchen Mengen ungeklärt in Flüsse und Seen abgeleitet, dass nicht nur das Überleben der Fische, sondern auch die Trinkwasserversorgung gefährdet war, und die Errichtung von Kraftwerken und sonstige wasserbauliche Eingriffe fanden ohne Rücksicht auf die Tierwelt statt. Glücklicherweise hat in den letzten Jahrzehnten ein Umdenken stattgefunden. Es wurden Maßnahmen zum Gewässerschutz ergriffen, deren positive Auswirkungen heute deutlich spürbar sind. In jüngere Zeit wurden auch viele negative Aspekte des Wasserbaus korrigiert. So werden bei Kraftwerken Fischtreppen eingebaut, es werden Flüsse und Bäche renaturiert und zuvor in Rohre verlegte Wiesenbäche werden wieder ans Tageslicht geholt. Das heißt nun aber nicht, dass alles in Ordnung sei. Restwassermengen in Gebirgsbächen und -flüssen, stark schwankende Wasserführung in Zusammenhang mit Speicherkraftwerken, hormonaktive Stoffe im geklärten Siedlungsabwasser, Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft und Bebauung der See- und Flussufer stellen immer noch Gefahren für die Biodiversität dar. Es ist daher nach wie vor wichtig, dass einheimische, wasserlebende Zootiere als Botschafter für den Schutz unserer Binnengewässer werben. SchutzgebieteUnter der 1971 abgeschlossenen Ramsar-Konvention über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung werden insbesondere Lebensräume für Wasser- und Watvögel geschützt, darunter 34 in Deutschland, 22 in Österreich und 11 in der Schweiz. Sie sind auch national geschützt und zumeist auch FFH-Gebiete. Einige Beispiele:

Typische Zootiere

|

Literatur und Internetquellen

- ENGELHARDT, W. (1980)

- GEBHARDT, H. & NESS, A. (2009)

- LAUBER, K. & WAGNER, G. (1991)

- MEYER, A., ZUMBACH, S., SCHMIDT, B. & MONNEY, J.-C. (2009)

- RAMSAR CONVENTION

- SCHIFFERLI, L. (1989)

- ZAUGG, B., STUCKI, P., PEDROLI, J.C. & KIRCHHOFER A. (2003)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Seen und Stauhaltungen