Anderson-Querzahnmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Querzahnmolche (Ambystomatidae)

Anderson-Querzahnmolch

Ambystoma andersoni • The Anderson's Salamander • La salamandre d'Anderson

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib |

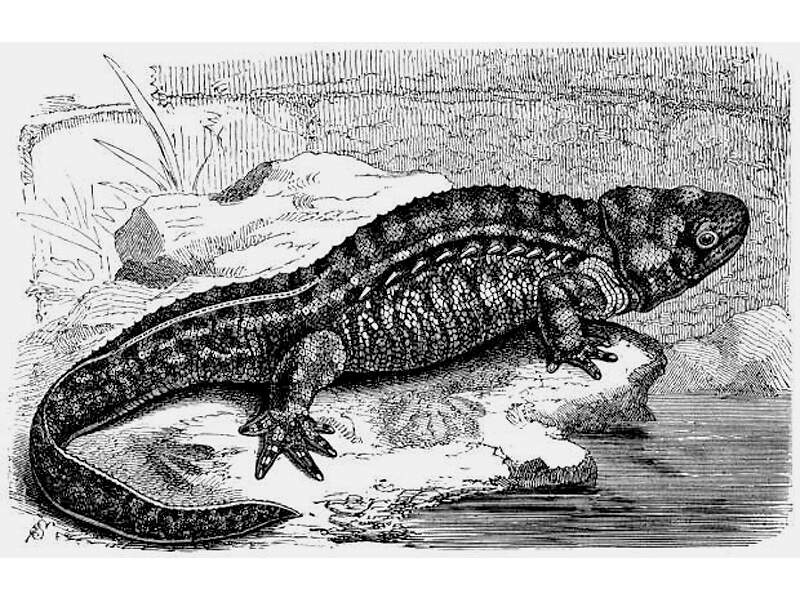

Der Anderson-Querzahnmolch ist eine in ihrer Heimat vom Aussterben bedrohte Art, für die wegen ihres beschränkten Lebensraums der Aufbau von ex situ-Reservepopulationen wichtig ist und für die sich deshalb die Organisation CITIZEN CONSERVATION engagiert. Körperbau und KörperfunktionenAnderson-Querzahnmolche durchlaufen keine Metamorphose zum Erwachsenenstadium, sondern werden als Larven geschlechtsreif. Voll ausgewachsene Larven haben eine Kopf-Rumpflänge von etwa 10-15 cm und eine Gesamtlänge bis 28 cm. Der Kopf ist groß, mit kleinen, lidlosen Augen und beidseits drei federartigen äußerlichen Kiemenästen mit leuchtend roten Fäden. Der Körper ist relativ schlank mit einer flossenartigen Längsfalte auf dem Rücken, die höher ist, als beim Axolotl. Der Schwanz ist seitlich zusammengepresst und hat oben wie unten einen Flossensaum. Die Extremitäten haben vorne 4, hinten 5 Zehen. Die Färbung ist oberseits ocker-braun mit unregelmäßigen dunkeln Flecken, unterseits hellbeige bis weiß [2]. VerbreitungNordamerika: Mexiko, nur im 25 ha großen Zacapú-See und dessen Zu- und Abflüssen im Teilstaat Michoacán [1; 2; 3]. Lebensraum und Lebensweise

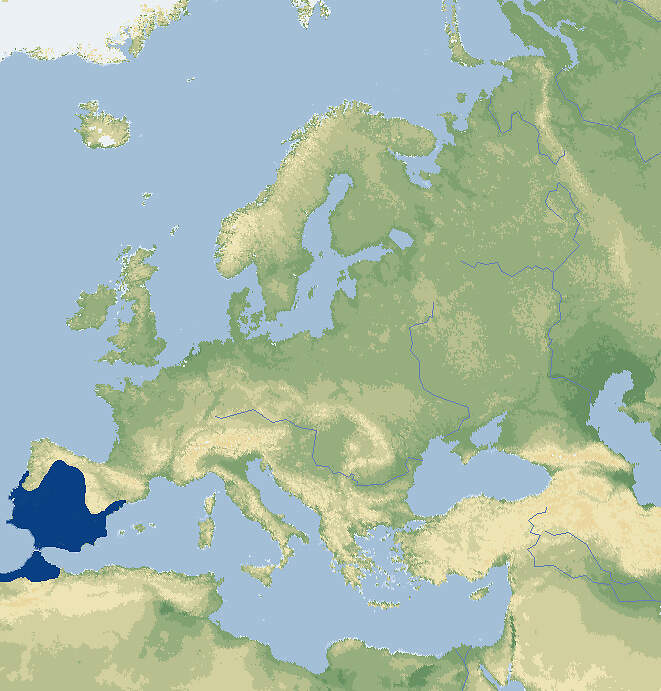

Wie der Axolotl erreicht der Anderson-Querzahnmolch seine Geschlechtsreife bereits im Larvenstadium, macht also keine Metamorphose zum Erwachsenenstadium durch. Dieses, Neotenie genannte Phänomen ist durch eine Unterfunktion der Schilddrüse bedingt. Er hat deshalb eine rein aquatische Lebensweise. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Mollusken und Kleinkrebschen. Die dunkel gelbbraunen Eier haben einen Durchmesser von 2.2–2.3 mm. Die Schlüpflinge haben eine Gesamtlänge von 12–13 mm. Sie werden in etwa einem Jahr erreicht, bei einer Kopf-Rumpflänge von ca. 9 cm geschlechtsreif [2; 3]]. Gefährdung und SchutzDer Anderson-Querzahnmolch ist im Freiland hochgradig bedroht, weil er nur an einem Ort ein begrenztes Areal hat und die Bestände wegen Gewässerverschmutzung, nicht nachhaltigem Fang und wohl auch wegen eingesetzter Raubfische laufend abnehmen. Nach einer Beurteilung aus dem Jahr 2004, letztmals überprüft 2014 , wird er von der IUCN als vom Aussterben bedroht (Rote Liste: CRITICALLY ENDANGERED) bedroht taxiert [3]. Der internationale Handel ist unter CITES nichtgeregelt. Bedeutung für den MenschenDie Tiere werden zu Speisezwecken und wegen vermuteter medizinischer Wirkungen gesammelt [2; 3]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Der Anderson-Querzahnmolch wird erst seit wenigen Jahren in europäischen Zoos gehalten, gegenwärtig (2023) in 7 Institutionen, wovon 5 in Deutschland. Für Details siehe Zootierliste. Es handelt sich um eine der Arten, um die sich die Organisation CITIZEN CONSERVATION kümmert. Diese strebt einen Bestand von 40 öffentlichen oder privaten Haltungen mit insgesamt 225 Tieren an. Sie empfiehlt für die Haltung eines Paars oder einer Gruppe ein Becken ab 200 Liter mit Filter, mit einer Wassertemperatur von 16-20°C, einem pH-Wert von 6.8–8.2 und einer Härte von 4–5°dH sowie Sand oder Kies unter 3 mm Körnung als Bodengrund. Versteckplätze und Wasserpflanzen [2]. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Gattung Ambystoma war bereits 1838 von dem Schweizer Naturforscher, Arzt und Diplomaten Johann Jakob von TSCHUDI aufgestellt worden- Die Art Ambystoma andersoni wurde erst 1984 vom US-amerikanischen Herpetologen-Team Salome LITWIN KREBS und Ronald A. BRANDON unter ihrem heute noch gültigen Namen erstmals wissenschaftlich beschrieben [1]. |

Literatur und Internetquellen

- AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD

- CITIZEN CONSERVATION

- IUCN SSC Amphibian Specialist Group. (2015). Ambystoma andersoni (errata version published in 2020). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T59051A176772780. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T59051A176772780.en. Accessed on 28 June 2023.

- ZOO OSNABRÜCK - PRESSEMITTEILUNG vom 01.02.2023

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

REINHARD, S., VOITEL, S. & KUPFER, A. (2015)

Haltung und Vermehrung des Kleinen Armmolchs Siren intermedia mit Berichten zum Fortpflanzungs- und Brutpflegeverhalten.

amphibia 14(1): 16-24

Volltext

reinhard-biblio

Kleiner Armmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Armmolche (Sirenoidea)

Familie: Armmolche (Sirenidae)

Kleiner Armmolch

Siren intermedia • The Lesser Siren • La sirène mineure

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

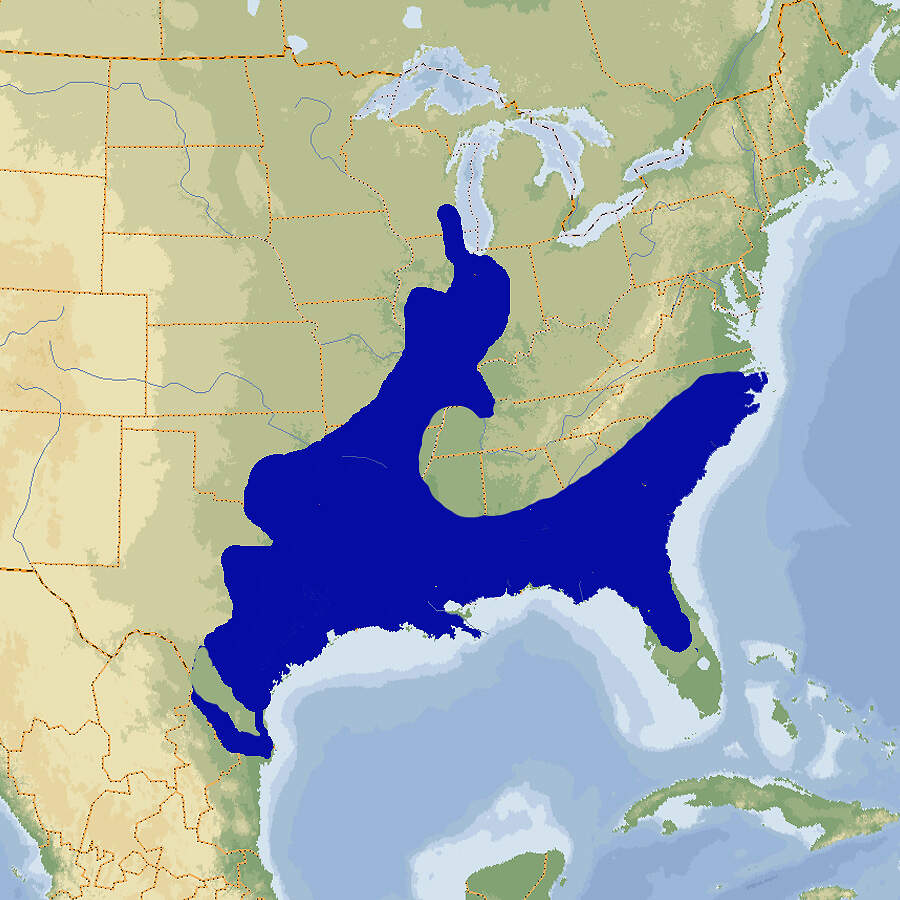

Armmolche werden in Europa nur von wenigen Zoos gehalten, hauptsächlich aus zoopädagogischen Gründen, weil es sich um Dauerlarven handelt, die auch als Erwachsene noch äußerliche Kiemen haben. Körperbau und KörperfunktionenDer Kleine Armmolch wird 18-69 cm, im Mittel 43 cm lang und etwa 50 g schwer. Wie sein größerer Verwandter ist er eine Dauerlarve, d. h. macht keine Metamorphose durch (Neotenie), charakterisiert durch einen aalähnlichen Körper, äußere Kiemen mit je drei Ästen, neben denen er aber auch eine Lunge besitzt, kleinen Vorder- und fehlenden Hinterbeinen sowie einen seitlich abgeplatteten Schwanz, der der Fortbewegung dient. Männchen werden größer als Weibchen und haben eine ausgeprägtere Kiefermuskulatur. [2 3; 4; 7]. VerbreitungNordamerika: Östliche USA von Virginia bis Texas und im Einzugsgebiet des Mississippi nordwärts bis zum Michigansee, in Mexiko hauptsächlich im Einzugsgebiet des unteren Rio Grande [6]. Lebensraum und LebensweiseDer Kleine Armmolch besiedelt warme, ruhige, bisweilen trübe Gewässer mit reichlicher Vegetation, wie Sümpfe, Abzuggräben, Weiher oder Seen, in geringerem Ausmaß auch Flüsse und Bäche. Tagsüber versteckt er sich zwischen Wasserpflanzen oder im Schlamm. Wenn ein Gewässer austrocknet, gräbt er sich im Boden ein und kann dort mehrere Monate verweilen. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Kleingetier, Amphibieneiern und -larven, einschließlich solcher der eigenen Art, sowie erwachsenen Amphibien. Daneben werden pflanzliches Material und Schlamm aufgenommen. Die Tiere werden je nach Quelle mit 1 oder 2 Jahren geschlechtsreif. Die 150-360 (100-500) Eier werden von Januar bis März in Höhlen mit Pflanzenmaterial oder zwischen den Wurzeln von Wasserpflanzen abgelegt. Die Befruchtung erfolgt extern. Das Männchen betreibt Brutpflege. Die Larven schlüpfen nach 35 Tagen. Armmolche können unterschiedliche Laute von sich geben [2; 3; 4; 6; 7]. Gefährdung und SchutzDie Art hat eine weite Verbreitung und mutmaßlich einen großen Bestand. Sie ist nach einer Beurteilung aus dem Jahr 2008 nicht gefährdet (Rote Liste: LEAST CONCERN), wobei keine konkreten Informationen hinsichtlich des Bestandstrends vorliegen [6]. Der internationale Handel ist unter CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenAbgesehen davon, dass Kleine Armmolche gelegentlich im Tierhandel auftauchen, ist ihre unmittelbare Bedeutung für den Menschen gering [3] HaltungFür die Haltung eines Paars wird ein Aquarium mit einer Mindestlänge von 1 m, besser größer, mit einem Wasserstand bis zu 40 cm empfohlen. Es sollte bepflanzt sein, etwa mit Hornkraut und Javamoos, und es sollten Sichtbarrieren vorhanden sein, damit sich die Tiere aus dem Weg gehen können. Die Temperatur sollte im Sommer 25ºC nicht übersteigen und im Winter um bis zu 10-13ºC abgesenkt werden. Vorsicht: Die Tiere können beißen! [7]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird laut Zootierliste (2022) in 5 Zoos gezeigt, von denen sich 4 im deutschsprachigen Raum befinden. Die durchschnittliche Haltungsdauer im Zoo-Aquarium Berlin lag bei 4 Jahren und 7 Monaten, das Maximum bei etwas über 9 Jahren [5]. Die mittlere Lebenserwartung wird mit 6 Jahren und 4 Monaten angegeben [3], das mögliche Höchstalter soll bei über 25 Jahren liegen [4] Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Armmolche gehalten werden (Beispiel):

Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1826 von dem amerikanischen Naturforscher Daniel H. BARNES unter ihrem heute noch gültigen Namen erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die intraspezifische Taxonomie ist umstritten, meistens werden drei Unterarten anerkannt [1; 2]. |

Literatur und Internetquellen

- AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD

- AMPHIBIAWEB

- ANIMAL DIVERSITY WEB

- DUDLEY ZOO

- IBLER, B. (2012)

- PARRA-OLEA, G., WAKE, D. & HAMMERSONn, G.A. (2008). Siren intermedia. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T59491A11936674. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T59491A11936674.en. Accessed on 07 July 2022.

- REINHARD, S., VOITEL, S. & KUPFER, A. (2015)

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Großer Armmolch (Siren lacertina)

Mandarin-Krokodilmolche

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Salamander und Molche (Salamandridae)

Mandarin-Krokodilmolch

Tylototriton shanjing • The Mandarin Newt • Le triton empereur

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

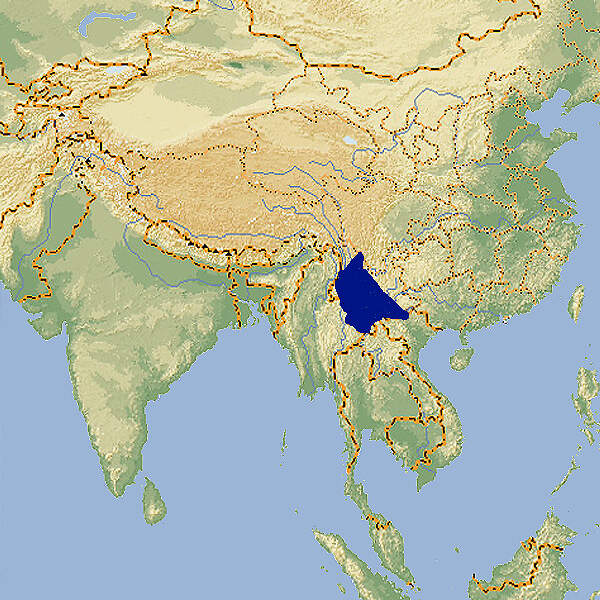

Der Geknöpfte Krokodilmolch ist eine in ihrer Heimat potenziell gefährdete, heute vermutlich gefährdete, auffällige, überwiegend landlebende Molch-Art die zunehmend in europäischen Zoos gezeigt wird. Körperbau und KörperfunktionenDer Mandarin-Krokodilmolch ist ein relativ großer, massiger Molch mit einer Gesamtlänge von 13-17(-18) cm, wobei die Weibchen etwas größer werden als die Männchen. Der flache dreieckige Kopf mit den großen Augen ist deutlich vom Rumpf abgesetzt. Krokodilmolche haben eine raue, warzige Haut. Die Grundfarbe ist dunkelbraun, die durchgehende Rückenleiste, die deutlich voneinander getrennten Warzenknöpfe, der Schwanz und Teile von Kopf und Beinen sind gelb-orange. Die kontrastreiche Färbung warnt mögliche Angreifer vor übelschmeckenden Sekreten, die von den großen Parotoiddrüsen am Kopf und von sonstigen Hautdrüsen produziert werden. Die Körperhaut ist ferner mit zahlreichen großen und kleinen Warzen besetzt. Männliche Tiere sind meistens auch etwas schlanker als die Weibchen, in der Laichzeit sind sie an der vorstehenden Kloake deutlich von den Weibchen zu unterscheiden [1; 2; 3]. VerbreitungSüdostasien: Südchina. Die Abgrenzung zu Tylototriton verrucosus ist aber nicht klar und es ist möglich, dass die Art auch in Myanmar, Laos und Vietnam vorkommt [4]. Lebensraum und LebensweiseMandarin-Krokodilmolche sind überwiegend nachtaktiv. Sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens an Land und gehen nur zur Fortpflanzung ins Wasser. Die Paarung erfolgt mit einer Kreisbewegung ohne direkten Körperkontakt. Die Weibchen legen bis zu 50 Eier mit einem Durchmesser von 8 mm, die sie einzeln an Pflanzen heften, wobei die Ablage teils im Wasser, teils an Land stattfindet [1; 2]. Gefährdung und SchutzDie Art ist in Yünnan gebietsweise häufig aber die Bestände nehmen ab. Sie wird daher aufgrund einer mittlerweile revisionsbedürftigen Beurteilung aus dem Jahr 2004 als potenziell gefährdet eingestuft [4]. Der internationale Handel ist ab dem 26.11.2019 nach CITES-Anhang II geregelt. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenShanjing-Krokodilmolche werden in großem Stil für die Zwecke der traditionellen chinesischen Medizin zur Heilung von Krankheiten wie AIDS, Krebs, Asthma, Tuberkulose und Impotenz gesammelt. Sie werden auch als Delikatesse konsumiert [4]. HaltungMandarin-Krokodilmolche werden in kleinen Gruppen in einem Aquaterrarium gehalten. Sie benötigen feuchte Versteckmöglichkeiten so wie eine mehrwöchige kühle Überwinterung. Als Bodensubstrat für den Landteil eignet sich eine ca. 20 cm dicke, mit Moospolstern abgedeckte Schicht Pinienrinde. Als Bepflanzung eignen sich z.B. Nestfarn (Asplenum nidus) und Kleinblättriger Kletter-Ficus (Ficus pumila). Der Wasserteil soll etwa 20 cm tief und sein Boden mit einer 2-5 cm dicken Sand-Kiesschicht bedeckt sein. Als Bepflanzung eignet sich Wasserpest (Elodea spec.). Die Lufttemperatur soll im Winter bei ca. 17-22 Grad vom Frühjahr bis Herbst bei ca. 20-26 liegen Die Wassertemperatur soll Jahresverlauf zwischen ca. 18-25 Grad variieren. Zur Vermeidung von Verlusten durch innerartliche Aggressivität sollen die Larven einzeln aufgezogen werden [3]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 20 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich etwa ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Krokodilmolche gehalten werden (Beispiel): Vivarium im Tierpark Chemnitz, siehe ZOOLEX Gallery. Taxonomie und NomenklaturDie Krokodilmolche sind eine fossil auch in Europa weit verbreitete, heute auf Südostasien beschränkte Gattung der Salamandridae. Innerhalb der Gattung werden mittlerweile 23 Arten unterschieden [1]. Bis in die jüngere Zeit wurde Tylototriton shanjing und T. verrucosus nicht klar von einander bgegrenzt. Erst 1995 wurden sie aufgrund von Färbungsunterschieden und einiger anatomischer Unterschiede getrennt. Heute sind sie als eigenständige Arten anerkannt [2, 7]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Geknöpfter Krokodilmolch (Tylototriton verrucosus)

Geknöpfter Burma-Krokodilmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Familie: Salamander und Molche (Salamandridae)

Gattung: Krokodilmolche (Tylototriton spp.)

Geknöpfter Burma-Krokodilmolch

Tylototriton verrucosus • The Himalayan Newt • Le triton du Himalaya

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

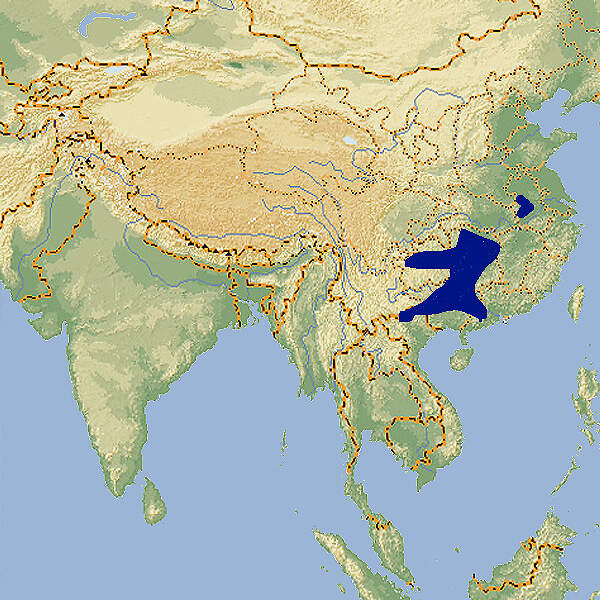

Der Geknöpfte Krokodilmolch ist eine in ihrer Heimat nicht gefährdete, auffällige, überwiegend landlebende Molch-Art die in einigen Zoos zu sehen ist. Körperbau und KörperfunktionenDer Geknöpfte Krokodilmolch ist kontrastreich gefärbt. Die Weibchen können eine Gesamtlänge von 20 cm erreichen, die Männchen bleiben mit bis zu 17 cm kleiner und sind auch etwas schlanker. Der Kopf ist breit und abgerundet mit hervorstehenden Augen und großen Parotoiddrüsen, die ein übelriechendes und übelschmeckendes Sekret produzieren. Über den Rippenenden hat es auffällige, leuchten orange gefärbte Warzen ("Knöpfe"). Die Haut ist drüsenreich und rau, am Körrper dunkelbraun, an Kopf, Beinen und Schwanz orange. [2; 6]. VerbreitungSüd- und Südostasien: China, Indien, Myanmar, Nepal, Thailand, in Vietnam möglicherweise ausgestorben. Lebensraum und LebensweiseDie Geknöpften Krokodilmolche verbringen die meiste Zeit ihres Lebens an Land, wo sie hauptsächlich Feuchtwälder bewohnen und kehren nur zur Fortpflanzung während des Monsuns ins Wasser zurück. Wasserlebensräume sind nicht-austrocknende Weiher und Tümpel sowie Waldbäche. Bei der Paarung umklammert das Männchen das Weibchen von unten her. Es setzt eine Spermatophore, d.h. ein Samenpaket auf dem Boden ab und biegt danach den Hinterleib so zur Seite, dass das Weibchen das Pakte aufnehmen kann. Die Eier haben einen Durchmesser von etwa 5 mm. Sie werden überwiegend an Land in feuchtem Moos abgelegt [2; 3; 7; 8]. Gefährdung und SchutzDie Art ist weit verbreitet und gilt zumindest gebietsweise als häufig. Sie ist deshalb aufgrund einer Beurteilung aus dem Jahr 2004 nicht als gefährdet eingestuft [7]. Der internationale Handel ist ab dem 26.11.2019 nach CITES-Anhang II geregelt. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenIn Myanmar werden die Krokodilmolche als Köder zum Fischen verwendet und in Indien werden sie für die Zwecke der traditionellen Medizin gesammelt [7]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 15 europäischen Einrichtungen gezeigt, die sich etwa ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Krokodilmolche gehalten werden (Beispiel): Vivarium im Tierpark Chemnitz, siehe ZOOLEX Gallery.

Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1871 von dem schottischen Zoologen John ANDERSON unter ihrem heute noch gültigen Namen beschrieben [1]. Bis in die jüngere Zeit wurde Tylototriton verrucosus und T.shanjing nicht klar voneinander abgegrenzt. Heute sind sie als eigenständige Arten erkannt [1]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

Pátzcuaro-Querzahnmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Querzahnmolche (Ambystomatidae)

Pátzcuaro-Querzahnmolch

Ambystoma dumerilii • The Lake Patzcuaro Salamander • La salamandre du Lac Patzcuaro

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

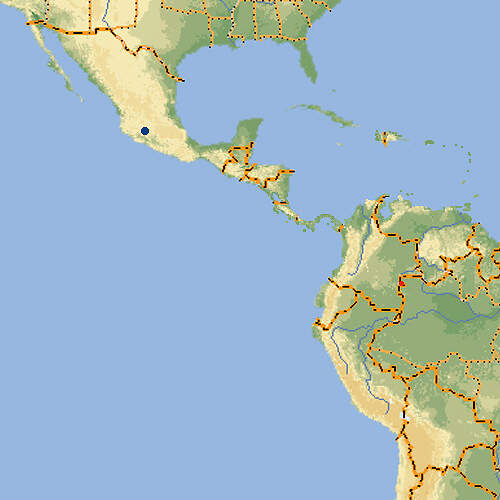

Der Pátzcuaro-Querzahnmolch ist eine in ihrer Heimat vom Aussterben bedrohte Art, für die wegen ihres beschränkten Lebensraums der Aufbau von ex situ-Reservepopulationen wichtig ist. Körperbau und KörperfunktionenPátzcuaro-Querzahnmolche durchlaufen nie eine Metamorphose zum Erwachsenenstadium, sondern werden als Larven geschlechtsreif. Voll ausgewachsene Larven haben eine Kopf-Rumpflänge von etwa 165 mm und eine Schwanzlänge von 120 mm. Der Kopf ist groß, mit kleinen, lidlosen Augen und beidseits drei federartigen äußerlichen Kiemenästen. Der Körper ist relativ schlank mit einer flossenartigen Längsfalte auf dem Rücken. Der Schwanz ist seitlich zusammengepresst und hat oben wie unten einen Flossensaum. Die Extremitäten haben vorne 4, hinten 5 Zehen, die durch Schwimmhäute verbunden sind [2]. VerbreitungNordamerika: Mexiko, nur in einem kleinen Teil des 126 km² großen Pátzcuaro-Sees im Teilstaat Michoacán [4]. Lebensraum und Lebensweise

Wie der Axolotl erreicht der Pátzcuaro-Querzahnmolch seine Geschlechtsreife bereits im Larvenstadium, macht also keine Metamorphose zum Erwachsenenstadium durch. Dieses, Neotenie genannte Phänomen ist durch eine Unterfunktion der Schilddrüse bedingt. Er hat deshalb eine rein aquatische Lebensweise [4]. Gefährdung und SchutzDer Pátzcuaro-Querzahnmolch ist im Freiland hochgradig bedroht, vermutlich sogar ausgestorben. Da die letzte Beurteilung aus dem Jahr 2003 stammt, wird er von der IUCN noch als vom Aussterben bedroht taxiert. Heute ist davon auszugehen, dass die Pátzcuaro-Querzahnmolche im einzigen See, in dem sie natürlicherweise vorkamen, ausgestorben sind, weil Fische, die in den See eingesetzt wurden, ihre Eier und Larven gefressen haben. Außerdem wurde Abwasser eingeleitet und flache Uferbereiche aufgefüllt. Nonnen in einem nahegelegenen Kloster hatten Tiere gesammelt, um aus ihnen Hustensaft zu gewinnen. Sie haben sie bis vor Kurzem allerdings auch gezüchtet und somit hat die Art überlebt [5]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenDie Art wurde für medizinische Zwecke genutzt, wobei die Sammeltätigkeit nicht nachhaltig war [4]. Von 2001-2016 wurde keine internationale Handelstätigkeit registriert [3], obwohl offensichtlich Nachzuchttiere aus Mexiko ausgeführt worden sind. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Ein Österreichischer Forscher aus Graz hatte die Möglichkeit, ein paar Tiere aus Mexiko zu importieren und es gelang ihm, diese zur Zucht zu bringen. Aus seinem Bestand gingen einige Individuen an den Tiergarten Schönbrunn, dem 2015 die Zoo-Welterstzucht gelang [PM Tiergarten Schönbrunn vom 30.07.2015]. Mittlerweile ist die Art in rund zwei Dutzend europäischen Einrichtungen zu sehen, von denen sich etwa drei Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Es gibt jetzt auch ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (New Style-EEP), das vom Chester Zoo koordiniert wird. 2021 wurden Leitlinien für eine gute Haltungspraxis herausgegeben. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1870 von dem aus Frankreich stammenden mexikanischen Zoologen Alfred DUGÈS unter der Bezeichnung Siredon dumerilii beschrieben. 1889 stellte sie der amerikanische Zoologe Edward Drinker COPE in die bereits 1838 von dem Schweizer Naturforscher, Arzt und Diplomaten Johann Jakob von TSCHUDI aufgestellte Gattung Ambystoma [1]. |

Literatur und Internetquellen

- AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD

- CITES IDENTIFICATION MANUAL

- CITES TRADE DATA BASE

- SHAFFER, H.B., FLORES-VILLELA, O., PARRA-OLEA, G. & WAKE, D. (2008). Ambystoma dumerilii. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T59055A11876338. http://www.iucnredlist.org/details/59055/0. Downloaded on 28 November 2017.

- TIERGARTEN SCHÖNBRUNN - PRESSEMITTEILUNG

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Axolotl (Ambystoma mexicanum)

NIETZKE, G. (1969/1972)

Die Terrarientiere Band 1. Schwanzlurche, Froschlurche, Schildkröten.

344 S., 4 Farbtafeln, 109 s/w-Tierfotos, 43 technische Abbildungen.

Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.

Das Werk ist mittlerweile verfügbar als 4. neubearbeitete und neugestaltete. Aufllage - Stuttgart (1989; 276 S., 101 Farbfotos, 16 SW-Fotos, 82 Zeichnungen, 19 Tab.; Ln. DM 148, –. – ISBN 3-8001-7178-3.

Die Terrarientiere Band 2. Krokodile, Echsen, Schlangen.

Ferner: Pflanzen im Terrarium, Zucht und Aufzucht, Freilandaufenthalt und Überwinterung.

300 S., 8 Farbtafeln,, 109 s/w Abbildungen

Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. ISBN 3-8001-7002-7.

FLECK, J. (2010)

Die Krokodilmolche der Gattung Tylototriton ANDERSON, 1871.

Teil 1: Elaphe 18, Heft 1: 38-45.

Teil 2: Elaphe 18, Heft 2: 38-45.

Stacheliger Krokodilmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Salamander und Molche (Salamandridae)

Stacheliger Krokodilmolch

Tylototriton asperrimus • The Black Knobby Newt • Le triton hérissé

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

Der Stachelige Krokodilmolch ist ein in seiner Heimat gefährdeter, recht großer, aber unscheinbar gefärbter Molch, der in europäischen Zoos kaum je gezeigt wird. Körperbau und KörperfunktionenDie Angaben zur Körperlänge variieren in der Literatur von 11.5 bis 15 cm, FLECK (2010) erhielt allerdings Tiere, die 21 (Weibchen) bzw. 17 cm (Männchen) lang waren. Der ganze Körper ist bei dieser Art einheitlich schwarz gefärbt [2; 3]. VerbreitungSüdostasien : Hauptsächlich in Zentral- und Südchina, aber auch im Norden von Vietnam [5]. Lebensraum und LebensweiseDie Art besiedelt temporäre Tümpel in Bambusdickichten und Primärwäldern der Hügelregion in Höhenlagen von 400-1'700 m. Die Eier werden am Tümpelrand an Land abgelegt, die Larven entwickeln sich im Wasser [5]. Gefährdung und SchutzDieser Krokodilmolch wird häufig und nicht nachhaltig für den Einsatz in der Traditionellen Medizin gefangen. Ausserdem leidet die Art unter der Zerstörung seines Lebensraums durch die Landwirtschaft und Holzschlag. Er wir deshalb aufgrund einer Beurteilung aus dem Jahr 2008 als potenziell gefährdet angesehen [5]. Der internationale Handel ist ab dem 26.11.2019 nach CITES-Anhang II geregelt. Zoogestützte Artenschutzprojekte (Beispiele):

Bedeutung für den MenschenStachelige Krokodilmolche werden getrocknet oder in Alkohol eingelegt als Ersatz für Gecko gekko in der traditionellen chinesischen Medizin als Heilmittel gegen AIDS, Krebs, Asthma, Tuberkulose und Impotenz eingesetzt [5; 6]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wird nur ganz vereinzelt und sporadisch in europäischen Einrichtungen gezeigt. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Krokodilmolche sind eine fossil auch in Europa weit verbreitete, heute auf Südostasien beschränkte Gattung der Salamandridae. Innerhalb der Gattung werden mittlerweile 23 Arten unterschieden. Tylototriton asperrimus wurde 1930 wissenschaftlich beschrieben. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Spanischer Rippenmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Salamander und Molche (Salamandridae)

Spanischer Rippenmolch

Pleurodeles waltl • The Iberian Ribbed Newt • Le pleurodèle de Waltl

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

Der Spanische Rippenmolch ist der größte Vertreter seiner Familie in Europa. Er ist recht pflegeleicht, wid häufig in Privathand gehalten wird und gelangt dadurch auch relativ oft in Zoos. Körperbau und KörperfunktionenDie Männchen des spanischen Rippenmolchs werden bis etwa 31 cm, lang, die Weibchen bis 29 cm, die Tiere bleiben aber meist deutlich kleiner. Der Rippenmolch ist schlank und gestreckt gebaut, der Leib trotzdem ziemlich kräftig, der Kopf etwas länger als breit, an der Schnauzenspitze abgestutzt, beim Weibchen sogar flach krötenartig gerundet, der Schwanz messerförmig zusammengedrückt, am Ende stumpf abgerundet und sowohl oben als auch unten mit einem deutlichen Hautkamme versehen. Die Vorderfüße haben vier, die Hinterfüße fünf freie Zehen. Auf dem drüsenreichen, warzigen Oberkörper sind die an den Rumpfseiten in einer Längsreihe stehenden Hauthöcker auffallend. Jeder dieser Höcker trägt das feine, zugespitzte Ende einer freien Rippe, welches der Molch durch Muskeldruck durch die Hauthöcker hindurch spießen kann. Im Frühjahr entwickelt das Männchen Brunstschwielen an den Vorderbeinen, mit deren Hilfe es das Weibchen umklammert [1; 3; 4; 5; 6]. VerbreitungMittelmeerraum: Iberische Halbinsel (Spanien, Portugal) und Marokko. In Gibraltar eingeführt [2]. Lebensraum und LebensweiseDer Spanische Rippenmolch ist stark wasserabhängig. Für die Wissenschaft entdeckt wurde er in tiefen Zisternen, wie sie in Andalusien üblich waren [3]. Oft bleibt er ganzjährig im Wasser, vorzugweise in Weihern, die über 1 m tief sind. Wenn Gewässer austrocknen, versteckt er sich unter Steinen, Wurzeln oder Totholz. Er besiedelt lichte Pinienwälder und Brachland, vorzugsweise in eher tiefliegende Regionen. Über 900 m ist er selten, wurde aber auch schon auf 1'565 Metern über Meereshöhe festgestellt. Der Laich wird in möglichst verkrauteten, stehenden oder langsam fließenden Gewässern abgelegt [1; 2]. Gefährdung und SchutzWeil die Bestände deutlich abnehmen, wurde die Art aufgrund einer Beurteilung aus dem Jahr 2008 als potenziell gefährdete Tierart eingestuft [2]. Der internationale Handel ist durch CITES nicht geregelt. Der Spanische Rippenmolch ist nach Anhang III der Berner Konvention und, in Spanien, nach nationaler Gesetzgebung geschützt. Praktische Schutzmassnahmen: Erhalten und Wiederherstellen von Lebensräumen, ex-situ-Zucht und Wiederansiedlung. Bedeutung für den MenschenBeliebt bei Hobbyhaltern, ansonsten keine Angaben. HaltungSpanische Rippenmolche gehören zu den am einfachsten zu pflegenden Amphibien. Sie benötigen ein möglichst großes Aquarium mit mindestens 70 Liter Inhalt. Bodengrund von etwa 5 cm tiefe, Wasserstand etwa auf 15-20 cm Höhe, mit Wasserpflanzen bepflanzt. Heizung und Filter sind nicht nötig, Wasserwechsel in größeren Zeitabständen. Ein Landteil ist nicht unbedingt erforderlich. Wöchentlich mit Regenwürmern, Nacktschnecken, Insektenlarven oder feinen Streifen aus Rinderherz füttern [5]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 50 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich etwa ein Sechstel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Spanische Rippenmolche gehalten werden (Beispiel): Vivarium im Tierpark Chemnitz, siehe ZOOLEX Gallery. Taxonomie und NomenklaturDie afrikanische Art Pleurodeles poireti wird bisweilen als Unterart von P. waltl angesehen [1]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Feuersalamander (Salamandra salamandra)