JOSEPH, L., MERWIN, J. & SMITH, B.T. (2020)

Improved systematics of lorikeets reflects their evolutionary history and frames conservation priorities.

Emu - Austral Ornithology 120 (3): 201–215. doi:10.1080/01584197.2020.1779596. S2CID 222094508.

Abstract:

A well-supported genus-level classification of any group of organisms underpins downstream understanding of its evolutionary biology and enhances the role of phylogenetic diversity in guiding its conservation and management. The lorikeets (Psittaciformes: Loriini) are parrots for which genus-level systematics (phylogenetic relationships and classification) has long been unstable and unsatisfactory. Instability has manifested through frequently changing compositions of some genera (e.g. Trichoglossus and Psitteuteles). Other genera (e.g. Charmosyna, Vini) have become so large that their phenotypic heterogeneity alone at least questions whether they are monophyletic assemblages that genera should comprise. Recent molecular phylogenetic and phenotypic studies have improved the framework with which to rationalise genus-level systematics in lorikeets but some trenchant uncertainty has remained. Here we utilise published genomic data and tetrahedral analysis of plumage colour to develop a full review of the genus-level classification of lorikeets. Using existing phylogenetic relationships and a newly estimated time-calibrated tree for lorikeets, we show where paraphyletic assemblages have misled the classification of genera. We assign six species to three new genera and six other species to four previously described generic names that have been in synonymy in recent literature. Our taxonomic revision brings a new perspective informing and guiding the conservation and management of the lorikeets and their evolutionary biology.

joseph-biblio

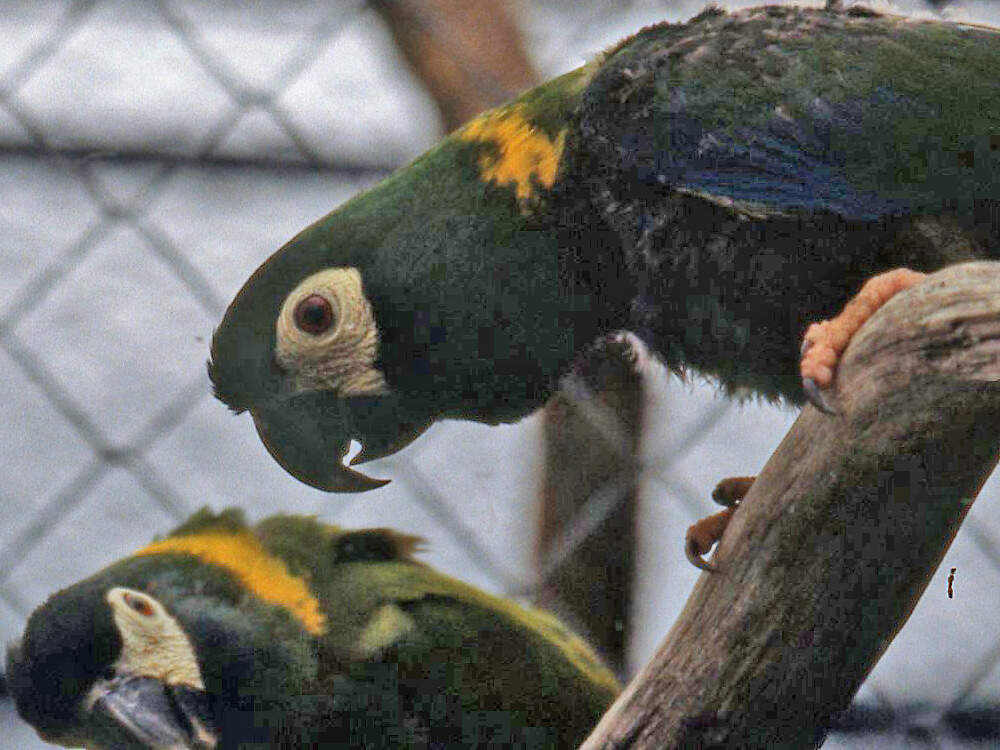

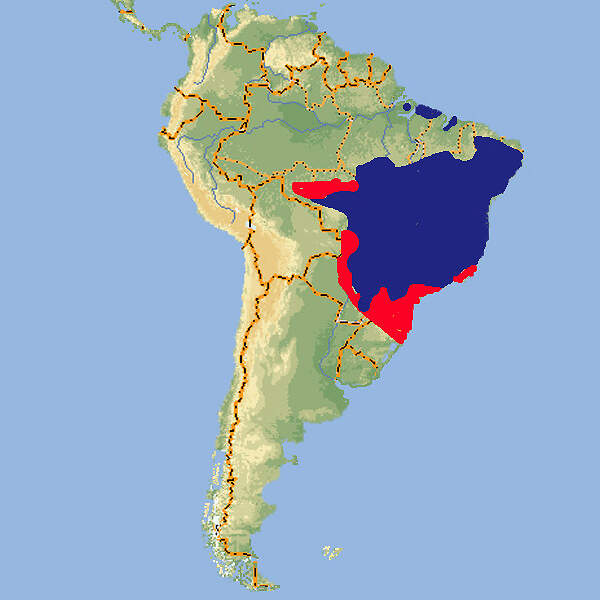

Goldnackenara

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Goldnackenara

Ara = Primolius auricollis • The Golden-collared Macaw • L'ara à collier jaune

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Goldnackenara ist ein kleiner Vertreter der Aras. In seinem Verbreitungsgebiet im tropischen und subtropischen Südamerika gilt er als ziemlich häufig und nicht gefährdet. In unseren Zoos ist er nicht allzu oft zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 38-39 cm, wovon 19-22 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 20-22 cm und einem Gewicht von ca. 250 g ist der Gelbnackenara noch etwas kleiner als der Marakana. Die Grundfärbung des Gefieders ist grün. Scheitel und Wangen sind bräunlich-schwarz, der Hinterkopf ist bläulich. Auffällig ist das namengebende gelbe Nackenband, das beim Männchen breiter ist als beim Weibchen. Schwungfedern, Handdecken und Schwanzunterseite sind blau, Die Flügelunterseiten sind oliv-gelb Der Schnabel ist grau-schwarz, zur Spitze hin hornfarben, die Iris orangerot. Die nackten Gesichtspartien sind cremefarben, die Füße gelblich. Jungvögel sind heller und haben ein schmaleres Nackenband und eine dunkelbraune Iris [4; 5; 7; 9; 10]. VerbreitungTropisches und subtropisches Südamerika: Argentinien, Brasilien, Bolivien, Paraguay [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Goldnackenara besiedelt trockene oder feuchte Wälder und Savannen wie Cerrado oder Chaco in Höhenlagen bis 600 m, gerne in Wassernähe. Es sind auch Sichtungen in bis zu 2'000 m Höhe bekannt. Früher war er außerhalb der Brutzeit in großen Schwärmen anzutreffen, heute lebt er meist paarweise oder in kleinen Gruppen. Die Nahrung besteht aus Palmfrüchten, Feigen und anderen Früchten, Samen und Knospen, und es können Mais- und Getreidefelder geplündert werden. Genistet wird in Baumhöhlen hoch über dem Boden. Die Gelege bestehen aus 2-3(-4) Eiern, die während etwa 26 (23-28) Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit dauert etwa 65-70 Tage [1; 5; 8; 9; 10]. Gefährdung und SchutzDer Goldnackenara hat eine weite Verbreitung. Genaue Bestandsangaben fehlen, aber es wird angenommen, dass die Bestände eher wieder zunehmen. Die Art wird deshalb seit 2004, letztmals überprüft 2016, als nicht gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN) [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenDer Goldnackenara wird zur Fleischgewinnung gejagt und für den Tierhandel gefangen bzw. ausgehorstet [1]. Von 1981-1990 meldeten Argentinien die Ausfuhr von 1'554, Bolivien von 8'347, Brasilien von 4 und Paraguay von 7 Wildfängen, danach bis 2020 nur noch Argentinien 30 Stück im Jahr 2003. Von 1981-2020 wurden weltweit Exporte von 13'765 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen 12'365 aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang 1968 im Bush Gardens in Tampa FL, die deutsche Erstzucht im Vogelpark Walsrode im Jahr 1976 [8; 10]. Das nachgewiesene Höchstalter in Menschenobhut wird mit 25 Jahren angegeben, andere Quellen geben eine maximale Lebenserwartung von 30-40 bzw. von 50 Jahren an [2]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in weniger als 20 Zoos gezeigt, von denen sich einzelne im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Goldnackaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Goldnackenaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Goldnackenara wurde 1853 von dem amerikanischen Ornithologen John CASSIN unter dem heute noch vielfach gebräuchlichen Namen Ara auricollis erstmals wissenschaftlich beschrieben. In den 1990er-Jahren erfolgte eine Umteilung erst in die Gattung Propyrrhura und danach in die heute gültige, 1857 von Prinz Charles Lucien BONAPARTE, einem Neffen von Kaiser Napoléon Bonaparte, eingeführte Gattung Primolius. Die Art ist monotypisch, sie bildet eine Superspezies mit P. maracana und P. couloni [1; 5; 6; 10]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Primolius auricollis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685628A93081914. https://www.iucnredlist.org/species/22685628/93081914 . Downloaded on 12 December 2021.

- PSITTACOLOGY

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Weiter zu Weiter zu Rotrückenara (Primolius maracana)

Rotbugara

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Rotbugara

Ara severus • The Chestnut-fronted Macaw • L'ara vert ou ara sévère

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Rotbugnara ist der kleinste Vertreter der Gattung Ara im engeren Sinn. Er hat eine weite Verbreitung im tropischen Südamerika, sodass er trotz unbekannter Bestandsgröße und mutmaßlich negativem Bestandstrend als nicht gefährdet gilt. In unseren Zoos ist er nicht häufig zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 46-48 cm, wovon 20-24 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 22-25 cm und einem Gewicht von ca. 350-410 g ist der Rotbugara der kleinste Vertreter des Gattung Ara im engeren Sinn. Die Grundfärbung des Gefieders ist grün. Die Stirn ist dunkelbraun, die Kopfoberseite bläulich. Die Außenfahnen der Handschwingen und -decken sind blau. Auffälligstes Merkmal ist die Rotfärbung von Flügelbug, Flüglspiegel und kleinen Unterflügeldecken. Der Schnabel ist dunkelgrau, die Iris gelb. Die nackten Gesichtspartien sind weißlich, die Füße grau. Jungvögel sind matter gefärbt und haben eine schwarze Iris [4; 5; 7; 9; 10].] VerbreitungTropisches Südamerika: Bolivien, Brasilien, Ekuador, Französisch-Guyana, Guyana, Kolumbien, Panama, Peru, Surinam, Venezuela. Eingeführte Population in den USA [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Rotbugara besiedelt Tiefland-Regenwald, Galeriewälder, Sekundärwälder, Sumpfgebiete, Buriti-Palmenhaine (Mauritia flexuosa) und die Chapparales und Llanos genannten Savannen im Norden Südamerikas vom Tiefland bis auf eine Höhe von 800, stellenweise bis 1'500 m. Außerhalb der Brutzeit lebt er in kleinen Gruppen, gelegentlich in größeren Ansammlungen. Er ernährt sich von Samen, Früchten, Blättern, Blüten und der Rinde von Seidenbäumen (Ceiba pentandra). Genistet wird in Höhlen in alten Laubbäumen oder in abgstorbenen Palmen. Die Gelege bestehen aus 3-4 (2-5) Eiern, die während 26-27 (25-28) Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit dauert etwa 56-63 Tage, mit 4-5 Monaten sind die Jungen selbständig [1; 5; 8; 10]. Gefährdung und SchutzDer Rotbugara hat eine sehr weite, zehn Länder umfassende Verbreitunmg im tropischen Südamerika. Die Größe seines Bestand unbekannt. Es wird angenommen, dass der Populationstrend nach unten zeigt, die vermutete Abnahme gibt jedoch noch keinen Anlass zu Besorgnis. Die Art wird deshalb seit 2004, letztmals überprüft 2016, als nicht-gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN) [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenDer Rotbugara wird zur Fleischgewinnung bejagt und in Surinam in geringem Ausmaß für den internationalen Vogelmarkt gefangen bzw. ausgehorstet [1]. Von 1981-2019 meldeten Ursprungsländer die Ausfuhr von 11'104 Wildfängen. 6'415 wurden bis 1984 von Bolivien ausgeführt, 4'644 von Surinam, dem einzigen Land, das bis in die Gegenwart die Ausfuhr kleiner Kontingente bewilligt. Von 1981-2020 wurden weltweit Exporte von 9'763 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen 8'012 aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang im 1940 im San Diego Zoo [8; 10]. Das Höchstalter in Menschenobhut wird mit 39.7 Jahren angegeben [2]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in gegen 30 Zoos gezeigt, von denen sich etwa ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Rotbugaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Rotbugaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Rotbugara wurde 1758 von Carl von LINNÉ als "Psittacus severus" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die heute gültige Gattungsbezeichnung Ara wurde 1799 vom französischen Naturforscher Graf Bernard-Germain-Étienne de LACÉPÈDE eingeführt, womit die Art bis vor Kurzem Ara severa hieß. Nachdem in einer 2013 veröffentlichten Checkliste festgestellt wurde, dass das grammatikalische Geschlecht von Ara männlich sei, wurde der Artname auf severus geändert. In der Literatur und auf Zoo-Namensschildern finden sich beide Bezeichnungen. Es werden oft zwei Unterarten differenziert: Ara s. severus und dsie im Mittel etwas größere Ara s. castaneifrons, es dürfte sich aber um eine Kline handeln [5; 6]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2018). Ara severus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22685577A130103061. https://www.iucnredlist.org/species/22685577/130103061 .Downloaded on 10 December 2021.

- PSITTACOLOGY

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Weiter zu Zwergara (Ara = Diopsittaca nobilis)

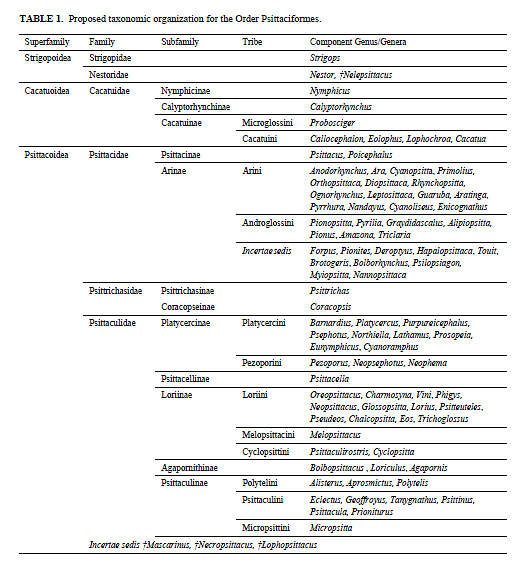

JOSEPH, L., TOON, A., SCHIRTZINGER, E. E. & WRIGHT, T. F. (2012)

A revised nomenclature and classification for family-group taxa of parrots (Psittaciformes).

Zootaxa 3205: 26-40. DOI:10.11646/zootaxa.3205.1.2

Abstract:

The last 20 years have seen a resurgence in systematic studies of parrots (Aves: Psittaciformes). Principally but not solely molecular in nature, this body of work has addressed the circumscription of higher level groupings within the Psittaciformes and relationships among them. Stability has now emerged on many formerly contentious matters at these levels. Accordingly, we consider it appropriate to underpin further work on parrot biology with a freshly revised classification at the taxonomic ranks spanned by family-group nomenclature, i.e., between superfamily and tribe. In light of the body of recent work, we advocate a framework of three superfamilies among parrots (Strigopoidea, Cacatuoidea and Psittacoidea) within which Linnaean taxonomy can accommodate present phylogenetic understanding by employing groupings at the ranks of family, subfamily and tribe. Just as importantly, we have addressed numerous issues of nomenclature towards stabilising the family-group names of parrots. We erect two new subfamily names, Coracopseinae Joseph, Toon, Schirtzinger, Wright & Schodde, subfam. nov. and Psittacellinae Joseph, Toon, Schirtzinger, Wright & Schodde, subfam. nov. We stress that rankings we have applied reflect the state of understanding of parrot phylogeny and how it can be summarized in a Linnaean system; comparisons with rankings in other groups are likely not appropriate nor relevant.

Vorgeschlagene Taxonomie nach JOSEPH et al. (2012)

joseph-biblio

Rotrückenara, Marakana

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Rotrückenara oder Marakana

Ara = Primolius maracana • The Bluewinged, or Illiger's, Macaw • L'ara maracana

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Rotrückenara oder Marakana ist ein kleiner Vertreter der Aras. In seinem immer noch relativ weiten, aber schrumpfenden Verbreitungsgebiet im tropischen Südamerika nehmen die Bestände ab, weshalb er als potenziell gefährdet gilt. In unseren Zoos ist er nicht allzu häufig zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 42-43 cm, wovon 18-22 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 20-23 cm und einem Gewicht von ca. 250-290 g gehört Primolius maracana zu den kleinen Aras. Die Grundfärbung des Gefieders ist olivgrün. Die Stirn, der hintere Teil des Rückens und ein Bauchfleck sind rot. Die Flügelunterseiten sind gelblich-grün und gehen ins Blaue über. Auch Oberkopf und die Oberseite des Schwanzendes sind bläulich. Der Schnabel ist schwarz, die Iris braun. Die nackten Gesichtspartien sind weißlich, die Füße hell fleischfarben, bei Jungvögeln grau-schwarz [4; 5; 7; 8; 10]. VerbreitungTropisches Südamerika: Brasilien (ursprünglich Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul), wobei das Areal im Süden und Westen geschrumpft ist. In Paraguay kommt die Art nur noch marginal vor, ebenso in Argentinien, wenn überhaupt [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Marakana besiedelt Atlantischen Regenwald, Galeriewälder, Palmenhaine und die Savannen von Cerrado, und Caatinga vom Tiefland bis auf eine Höhe von 1'000 m. Außerhalb der Brutzeit lebt er in kleinen Gruppen. Über die Ernährung in der Wildbahn ist wenig bekannt, u.a. werden die Samen des eingeführten Paternosterbaums (Melia azedarach) gefressen und es können Mais- und Getreidefelder geplündert werden. Genistet wird meistens einzelpaarweise in Höhlen in alten Bäumen. Die Gelege bestehen aus 3-4(-5) Eiern, die während 26-27 (21-28) Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit dauert etwa 70-90 Tage, mit 5-6 Monaten sind die Jungen selbständig [1; 5; 9; 10]. Gefährdung und SchutzDer Rotrückenara hat eine relativ weite Verbreitung, aber der Bestand ist nicht sehr groß und nimmt wegen Lebensraumverlusts und illegalen Vogelhandels tendenziell ab. Die Art wird deshalb seit 2004, letztmals überprüft 2016, als potenziell gefährdet eingestuft (Rote Liste: NEAR THREATENED). Zuvor galt sie seit 1994 als gefährdet [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang I eingeschränkt. Bedeutung für den MenschenVon 1981-1990 meldeten verschiedene südamerikanische Länder die Ausfuhr von 107 Wildfängen (die vermutlich zumindest teilweise illegal aus Brasilien bezogen worden waren), danach keine mehr. Von 1981-2019 wurden weltweit Exporte von 601 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen etwa ein Drittel aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang im Londoner Zoo, wo von 1931-1938 insgesamt 10 Jungvögel schlüpften [9; 10]. Das Höchstalter in Menschenobhut wird mit 31 Jahren angegeben, erreicht von einem Vogel im Londoner Zoo [2]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in über 40 Zoos gezeigt, von denen sich etwa 40% im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Rotrückenaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Rotrückenaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Rotrückenara wurde 1816 von dem französischen Ornithologen Louis Jean Pierre VIEILLOT als "Macrocercus maracana" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Später wurde er der 1799 von dem französischen Naturforscher Bernard Germain de LACÉPÈDE aufgestellten Gattung Ara zugeordnet. In den 1990er-Jahren erfolgte eine Umteilung erst in die Gattung Propyrrhura und danach in die heute gültige, 1857 von Prinz Charles Lucien BONAPARTE, einem Neffen von Kaiser Napoléon Bonaparte, eingeführte Gattung Primolius. Die Bezeichnung "Ara maracana" war aber bis in die jüngste Zeit noch anzutreffen. Die Art ist monotypisch, sie bildet eine Superspezies mit P. auricollis und P. couloni [1; 5; 6; 10]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Primolius maracana. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685606A93081612. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685606A93081612.en. Downloaded on 15 June 2021.

- BROUWER, K., JONES, M. L., KING, C. E. und SCHIFTER, H. (2000)

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Blauflügel-Sperlingspapagei

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Blauflügel-Sperlingspapagei

Forpus xanthopterygius • The Blue-winged Parrotlet • Le toui de Spix

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Sperlingspapageien sind die kleinsten neotropischen Papageien. Sie ähneln den Agaporniden, sind aber bei Privathaltern längst nicht so populär wie jene und auch im Zoo nur selten anzutreffen. Der in seinem Ursprungsgebiet nicht gefährdete Blauflügel-Sperlingspapagei ist diesbezüglich keine Ausnahme. Körperbau und KörperfunktionenBlauflügel-Sperlingspapageien erreichen eine Gesamtlänge von etwa 12-13 cm, wovon 3-4 cm auf den Schwanz entfallen, eine Flügellänge von 7-9 cm und ein Gewicht von ca. 30 Gramm. Die Iris ist dunkelbraun, der Schnabel ist hornfarben bis gräulich, und die Füße sind fleischfarben. Die Grundfarbe des Gefieders ist gelblichgrün bis grün, wobei die Flügel etwas dunkler sind. Beim Männchen sind Unterrücken, Bürzel-, Flügel- und Unterflügeldecken leuchtend blau, das Weibchen ist fast ganz grün [4; 5; 6]. VerbreitungSüdamerika: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Ekuador, Paraguay, Peru [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Blauflügel-Sperlingspapagei kommt in Randbereichen des Tiefland-Regenwalds, Galeriewäldern, Sekundärwäldern, Palmenhainen, Weideland sowie Gärten und Parks im Siedlungsgebiet, vom Meeresspiegel bis auf eine Höhe von 1'200 m vor. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen von Gräsern und anderen Pflanzen sowie aus Beeren und Früchten. Die Blauflügel-Sperlingspapageien bilden monogame Paare, die gegenüber anderen Artgenossen oft aggressiv reagieren. Genistet wird in Baumhöhlen, Termitenbauten oder alten Nestern des Töpfervogels (Furnarius rufus). Das Gelege besteht aus 4-5 (3-8) ca. 19x15 mm großen Eiern, die das Weibchen allein während etwa 21 Tagen ausbrütet. Die Jungen verlassen das Nest mit 28-35 Tagen [1; 3; 6]. Gefährdung und SchutzDer Blauflügel-Sperlingspapagei hat eine außerordentlich weite Verbreitung. Sein Gesamtbestand ist nicht bekannt, die Art gilt aber als häufig, und man geht davon aus, dass ihre Bestände stabil sind. Seit 2014 wird sie daher als nicht-gefährdet eingestuft [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenBlauflügel-Sperlingspapageien werden im Ursprungsgebiet als Heimtiere gefangen bzw. ausgehorstet [1]. Von 2001-2018 meldeten die Ursprungsländer keine Ausfuhren von lebenden Wildfängen. Im selben Zeitraum wurden weltweit Exporte von nur 39 Nachzuchtvögeln registriert [2]. HaltungIn kleineren Volieren sollte nur ein Paar gehalten werden, in großen Volieren ist die Haltung mehrerer Paare sowie die Vergesellschaftung z. B. mit Singvögeln oder, sofern eine Rückzugsmöglichkeit besteht, mit Großpapageien möglich [6]. Das Höchstalter wird mit 27 Jahren und 11 Monat angegeben [8]. Die Zucht glückte wahrscheinlich bereits im 18. Jahrhundert. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird nur ganz selten in Zoos gezeigt. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels ein Käfig mit einer Grundfläche von 0.5 m² und einer Höhe von 50 cm erforderlich, der in mindestens 80 cm Höhe aufzustellen ist, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 0.5 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Sperlingspapageien mindestens paarweise zu halten. Für 4 Vögel ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.24 m² und einer Höhe von 50 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.05 m² zu erweitern. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 0.85 x 0.85 m und einer Höhe von 180 cm sowie einen Schutzraum von 0.8 x 0.8 m mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Blauflügel-Sperlingspapagei wurde 1824 von dem Naturwissenschaftler Johann Baptist Ritter von SPIX, der im Auftrag des Königs von Bayern Brasilien bereist hatte, als "Psittacus xanthopterygius" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Der heute gültige Gattungsname Forpus wurde 1858 von dem holsteinischen Naturkundler Friedrich BOIE eingeführt. Die Artbezeichnung xanthopterygius wurde vorübergehend aus dem Verkehr gezogen und durch crassirostris ersetzt, weil die ursprüngliche Beschreibung sich auf zwei Vögel bezogen hatte, von denen einer ein junger Brotogeris chiriri gewesen war. Sie ist heute aber wieder gültig. Es werden in der neuen CHECKLISTE 5 Unterarten aufgeführt, der bislang (auch im HANDBOOK) anerkannten, farblich geringfügig abweichenden Unterart spengeli wird Artstatus zugebilligt [3; 4]. |

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Forpus xanthopterygius. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T45428646A95153081. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T45428646A95153081.en . Downloaded on 17 April 2020.

- CITES TRADE DATA BASE

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- STRUNDEN, H. (1984)

- YOUNG, A. M., HOBSON, E. A., BINGAMAN LACKEY, L. & WRIGHT, T. F. (2012)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Weiter zu Gelbohrsittich (Ognorhynchus icterotis)

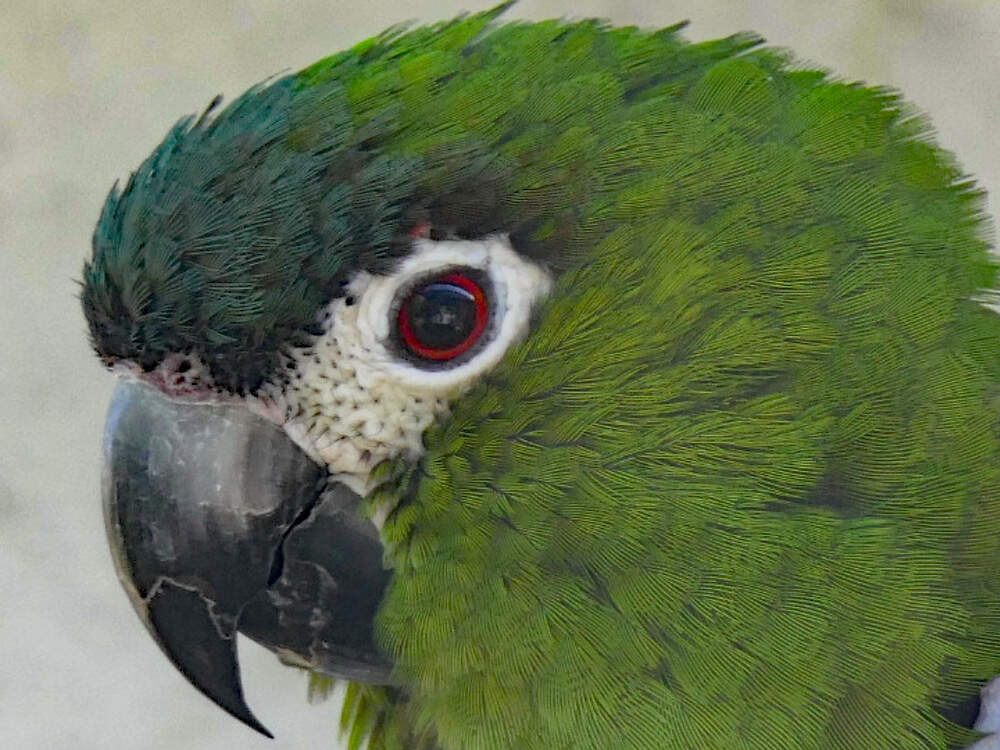

Zwergara

Ordnung: Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Neuweltpapageien (Arini)

Zwergara

Ara = Diopsittaca nobilis • The Northern Red-shouldered Macaw • L'ara noble

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der Zwergara ist der kleinste Vertreter der Aras. Aufgrund von Abweichungen im Flugverhalten und seinen Lautäußerungen wurde er in eine eigene Gattung gestellt. In seinem weiten Verbreitungsgebiet im tropischen Südamerika ist er nicht gefährdet. In unseren Zoos ist er mit mittlerer Häufigkeit zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Gesamtlänge von 30-34 cm, wovon 12-18 cm auf den Schwanz entfallen, einer Flügellänge von 16-20 cm und einem Gewicht von ca. 130-170 g ist Diopsittaca nobilis der kleinste Ara. Von den drei Unterarten weist Hahns Zwergara (D. n. nobilis) die geringste Körpergröße auf. Die Grundfärbung des Gefieders ist grün, Stirn, Scheitel und Außenfahnen der Handschwingen sind mehr blau. Der Flügelbug und die kleinen Unterflügeldecken sind rot. Die unbefiederte Gesichtsregion ist klein und weiß. Der Oberschnabel ist ist je nach Unterart hornfarben oder schwarz-grau, der Unterschnabel schwarz, die Iris braunrot, und die Füße sind dunkelgrau [4; 5; 9; 10; 11]. VerbreitungTropisches Südamerika: Brasilien, Französisch-Guyana, Guyana, Surinam, Venezuela [1]. Lebensraum und LebensweiseDer Zwergara besiedelt vorzugsweise offene, sumpfige oder trockene Savannen einschließlich Cerrado, Caatinga, Galeriewälder und Buriti-Palmenhaine (Mauritia flexuosa), vom Tiefland bis auf eine Höhe von 1'400 m. Außerhalb der Brutzeit lebt er in kleinen Gruppen von etwa 10 Vögeln und kann bisweilen größere Schwärme bilden. Dabei sind die Vögel sehr ruffreudig und geben helle, hohe Laute von sich. Er ernährt sich von Sämereien, Beeren, Früchten, kleinen Nüssen, Hüllen (Exokarp) von Palmnüssen und Blüten. Gelegentlich suchen die Vögel auch landwirtschaftliche Kulturen heim. Genistet wird meistens einzelpaarweise in Höhlen in Palmen, seltener in anderen Bäumen, oder in Termitenbauten. Die Gelege bestehen aus 2-4 ca. 33x27 mm großen Eiern, die während etwa 25 Tagen bebrütet werden. Möglicherweise brüten die Männchen mit. Die Nestlingszeit dauert etwa 60 Tage [1; 5; 9; 10]. Gefährdung und SchutzDer Zwergara hat eine sehr weite Verbreitung und einen großen, anscheinend stabilen Bestand Er wird deshalb seit 2014 als nicht gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN). Zuvor war die Art nicht beurteilt gewesen [1]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang I eingeschränkt. Bedeutung für den MenschenVon 2001-2018 meldete Guyana die Ausfuhr von 12'183, Surinam von 1'913 lebenden Wildfängen. Im selben Zeitraum wurden weltweit Exporte von 15'609 Nachzuchtvögeln erfasst, von denen 12'098 aus Südafrika stammten [3]. HaltungDie Welterstzucht gelang in den USA im Jahr 1939, die vermutliche europäische Erstzucht zehn Jahre später in England [10; 11]. Zur Haltung in einer kombinierten Innen- / Außenvoliere werden eine Grundfläche von 4x2 m außen und 2x2 m innen sowie eine Höhe von 2.50 m empfohlen. Bisweilen können mehrere Paare in derselben Voliere brüten [9; 11]. Das Höchstalter in Menschenobhut wird mit 22 Jahren und 11 Monaten angegeben, erreicht von einem Vogel im Londoner Zoo [2; 12]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 60 Zoos gezeigt, von denen sich über ein Drittel m deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Fläche von 4 x 2 m und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) sind Zwergaras mindestens paarweise zu halten. Für ein Paar ist ein Käfig mit Badegelegenheit, einer Grundfläche von 0.7 m² und einer Höhe von 120 cm vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 0.1 m² zu erweitern. Dies ist zweifellos für Zwergaras nicht adäquat. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 3 m sowie einen Schutzraum von 2 m² / 2 m Höhe mit einer Mindesttemperatur von 10°C vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Zwergara wurde 1758 von Carl von LINNÉ als "Psittacus nobilis" erstmals wissenschaftlich beschrieben. 1799 führte Bernard Germain de LACÉPÈDE die Gattung Ara ein, die bis vor Kurzem auch die Art Ara nobilis umfasste. Seit 2011 wird der Zwergara jedoch als einzige Art in die 1913 von dem amerikanischen Ornithologen Robert RIDGWAY geschaffene Gattung Diopsittaca gestellt. Vom Zwergara wurden drei Unterarten anerkannt, von denen in der neuen CHECKLISTE allerdings zwei aufgrund geringfügiger Unterschiede als separate Art angesehen werden [5; 6; 11]:

|

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Diopsittaca nobilis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T61958763A95183956. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T61958763A95183956.en . Downloaded on 17 April 2020.

- BROUWER, K., JONES, M. L., KING, C. E. und SCHIFTER, H. (2000)

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1979/82)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- ELLIOTT, J. (2011)

- FORSHAW, J. M. & COOPER, W. T. (1981)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- LANTERMANN, W. (1984)

- LEPPERHOFF, L. (2004)

- YOUNG, A. M., HOBSON, E. A., BINGAMAN LACKEY, L. & WRIGHT, T. F. (2012)

Zurück zu Übersicht Papageienvögel

Weiter zu Goldnackenara (Primolius auricollis)

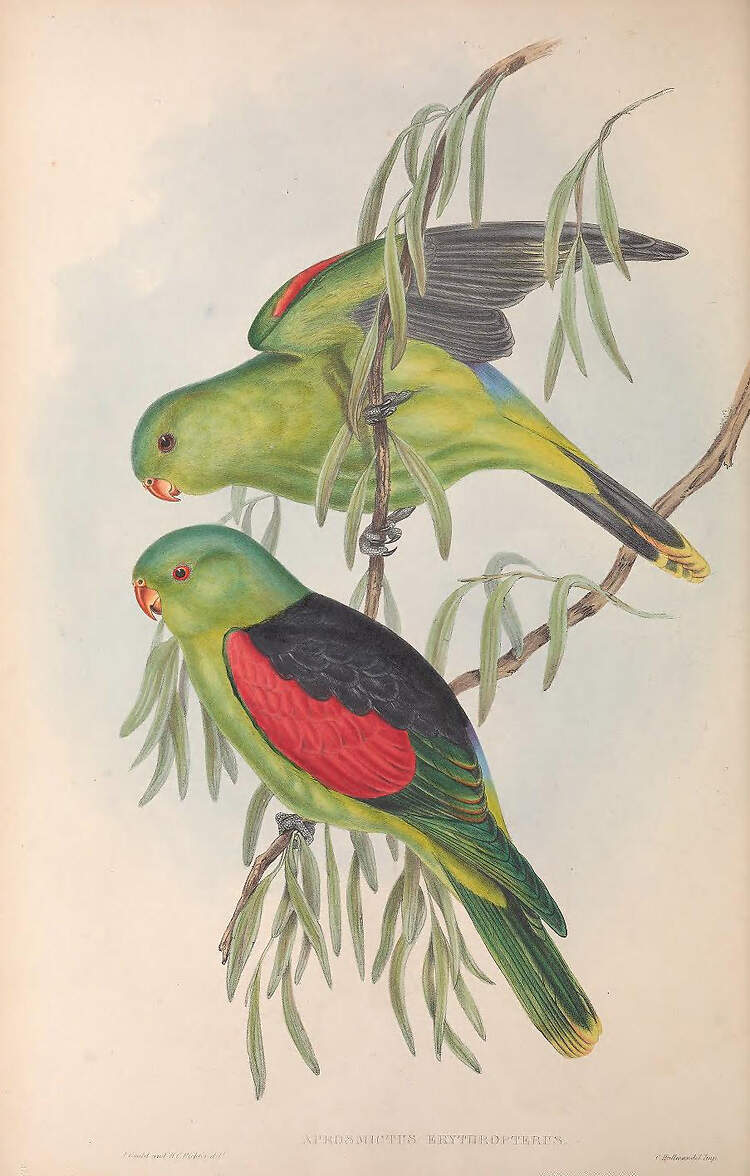

Rotflügelsittich

Ordnung: Papageienvögel (Psittaciformes)

Familie: Echte Papageien (Psittacidae)

Unterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae)

Tribus: Plattschweifsittiche (Platycercini)

Rotflügelsittich

Aprosmictus erythropterus • The Red-winged Parrot • La perruche érythroptère

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.czStimme auf XENO-CANTO |

Der in seiner Heimat nicht gefährdete, aber aufgrund nationaler Gesetzgebung seit Langem nicht mehr exportierte Rotflügelsittich ist weist einen Geschlechtsdichromatismus auf der allerdings nicht so eklatant ist wie beim recht ähnlichen Königssittich. Er wird in Zoos auch nicht so häufig gehalten wie jener. Körperbau und KörperfunktionenDer Rotflügelsittich erreicht eine Gesamtlänge von 30-32 cm, wovon 14-15 cm auf den breiten Schwanz entfallen, eine Flügellänge von 18-21 cm und ein Gewicht von im Mittel etwa 160 (120-210) g. Es besteht ein deutlicher Dichromatismus zwischen den Geschlechtern: Das Gefieder der Hähne ist überwiegend grasgrün. Der Oberrücken ist schwarz, die mittleren großen Flügeldecken sind rot, die Flügel ansonsten dunkelgrün. Bei den Hennen fehlt der schwarze Oberrücken, und der rote Bereich auf dem Flügel ist deutlich kleiner. Bei beiden Geschlechtern ist die Iris orangerot und sind die Füße grau. Der Schnabel ist beim Männchen korallenrot, beim Weibchen blassrot [1; 5; 6; 7]. VerbreitungAustralasien: Im Norden und Osten Australiens, Indonesien (West-Papua), Papua-Neuguinea [2]. Lebensraum und LebensweiseDer Rotflügelsittich besiedelt vorzugsweise lichte Monsun- und Trockenwälder der Tropen und Subtropen, Savannen und Akazien-Trockenbusch. Das Nahrungsspektrum ist vielfältig und schließt Samen von Eukalypten, Akazien, Wildhopfen (Dodonea) und anderen Bäumen, Grassamen, Früchte, Beeren, Mistelbeeren (Loranthus), Knospen, Blüten, Nektar und Insekten ein. Die Vögel werden in der Regel paarweise oder in kleinen Gruppen, selten in Schwärmen bis zu 60 Individuen angetroffen. Genistet wird in meist sehr tiefen Baumhöhlen, vorzugsweise in Eukalypten. Das Gelege besteht aus 3-5(-6) Eiern, die während 18-20 Tagen allein vom Weibchen bebrütet werden. Die Nestlingsdauer beträgt ca. 35 Tage [1; 6; 7]. Gefährdung und SchutzDer Rotflügelsittich hat eine sehr weite Verbreitung und gilt als häufig. Der Bestand nimmt vermutlich zu. Deshalb ist die Art seit 2004 als nicht-gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN) [2]. Der internationale Handel ist nach CITES Anhang II geregelt. Bedeutung für den MenschenRotflügelsittiche werden im Ursprungsgebiet als Heimtiere gefangen bzw. ausgehorstet [2]. Von 1981-2018 meldete Australien keine Exporte von Wildfängen, sondern nur die Ausfuhr eines Nachzuchtvogels. Im selben Zeitraum wurden weltweit 4'706 Nachzuchtvögel bei der Ausfuhr registriert. Davon stammten 1'710 aus den Niederlanden [4]. HaltungDie Haltung erfolgt am besten paarweise in Volieren von 4-5 m Länge mit anschließendem, im Winter leicht temperiertem Schutzhaus. Das Höchstalter wird mit 27 Jahren und 4 Monaten angegeben. Im Tiergarten Schönbrunn erreichte ein Vogel 24 Jahre und 5 Monate. Die Erstzucht in Menschenobhut gelang 1878 in Deutschland [1; 3; 8]. Haltung in europäischen Zoos: Bereits 1861 war der Rotflügelsittich im Londoner Zoo zu sehen: Heute (2022) wird die Art in rund 50 Zoos gezeigt, von denen sich über ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Papageiengutachten des BMELF von 1995 ist für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 3 m² und einer Höhe von 2 m erforderlich, ferner ein Schutzraum mit einer Grundfläche von 2 m². Für jedes weitere Paar sind die Grundflächen um 50% zu erweitern. Die in der Schweizerischen Tierschutzverordnung (Stand 1.2.2022) enthaltenen Mindestanforderungen für Sittiche sind für Rotflügelsittiche nicht vertretbar. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2022) schreibt für die Haltung eines Paars oder ausnahmsweise eines Einzelvogels eine Voliere mit einer Grundfläche von 4 x 2 m Fläche und einer Höhe von 2 m sowie einen frostfreien Schutzraum von 2 m² / 1 m Höhe vor. Je weiteres Paar sind die Flächen um 50% zu erweitern. Taxonomie und NomenklaturDer Rotflügelsittich wurde 1788 vom Göttinger Professor Johann Friedrich GMELIN in der von ihm bearbeiteten 13. Auflage von LINNÉS "Systema Naturae" als "Psittacus erythropterus" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die heute gültige Gattungsbezeichnung Aprosmictus wurde 1848 von dem englischen Ornithologen und Illustrator John GOULD eingeführt. Es werden gegenwärtig drei Unterarten anerkannt [6]:

|

Literatur und Internetquellen

- ASMUS, J. & LANTERMANN, W. (2012)

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2016). Aprosmictus erythropterus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685069A93057458. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685069A93057458.en . Downloaded on 17 April 2020.

- BROUWER, K., JONES, M. L., KING, C. E. und SCHIFTER, H. (2000)

- CITES TRADE DATA BASE

- DE GRAHL, W. (1982)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- YOUNG, A. M., HOBSON, E. A., BINGAMAN LACKEY, L. & WRIGHT, T. F. (2012)

Zurück zu Papageienvögel (PSITTACIFORMES)

Weiter zu Edelpapagei (Eclectus roratus)

YOUNG, A. M., HOBSON, E. A., BINGAMAN LACKEY, L. & WRIGHT, T. F. (2012)

Survival on the ark: life‐history trends in captive parrots.

Animal Conservation 15(1): 28-43. https://doi.org/10.1111/j.1469-1795.2011.00477.x

Volltext: https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-1795.2011.00477.x

Abstract:

Members of the order Psittaciformes (parrots and cockatoos) are among the most long‐lived and endangered avian species. Comprehensive data on lifespan and breeding are critical to setting conservation priorities, parameterizing population viability models, and managing captive and wild populations. To meet these needs, we analyzed 83 212 life‐history records of captive birds from the International Species Information System (ISIS) and calculated lifespan and breeding parameters for 260 species of parrots (71% of extant species). Species varied widely in lifespan, with larger species generally living longer than smaller ones. The highest maximum lifespan recorded was 92 years in Cacatua moluccensis, but only 11 other species had a maximum lifespan over 50 years. Our data indicate that while some captive individuals are capable of reaching extraordinary ages, median lifespans are generally shorter than widely assumed, albeit with some increase seen in birds presently held in zoos. Species that lived longer and bred later in life tended to be more threatened according to IUCN classifications. We documented several individuals of multiple species that were able to breed for more than two decades, but the majority of clades examined had much shorter active reproduction periods. Post‐breeding periods were surprisingly long and in many cases surpassed the duration of active breeding. Our results demonstrate the value of the ISIS database to estimate life‐history data for an at‐risk taxon that is difficult to study in the wild, and provide life‐history data that is crucial for predictive modeling of future species endangerment and proactively management of captive populations of parrots.

young-biblio

ASMUS, J. & LANTERMANN, W. (2012)

Australische Sittiche - Haltung, Zucht und Artenschutz.

215 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos.

Verlag Oertel + Spoerer GmbH. ISBN 10: 3886274071 / ISBN 13: 9783886274079

Klappentext:

Die australischen Sittiche zählen zu den am häufigsten gehaltenen Papageienvögeln. Durch ihre prächtigen Farben und ihre besonderen Verhaltensweisen ziehen sie immer mehr Vogelliebhaber in ihren Bann.

Es ist aber besonders wichtig, die Haltung und die Zucht dieser beliebten Papageienvögel neu zu bedenken und zeitgemäss zu betreiben. Und hier setzt dieses Buch an, denn eine möglichst artgerechte Haltung der Tiere und eine vorausschauende Zucht zur Erhaltung der Arten sind das besondere Anliegen der Autoren.

Im ersten Teil des Buches erfahren Sie alles Wissenswerte über Biologie, Verhalten, Herkunft, Haltung, Pflege, Zucht und vor allem auch den Artenschutz dieser Papageienvögel.

Der zweite Teil beinhaltet ausführliche Porträts aller gegenwärtig anerkannten australischen und ozeanischen Sitticharten und deren Unterarten. Das Ganze wird abgerundet durch wunderbare Fotos.

Ein neues Standardwerk für die Freunde dieser wunderschönen Papageienvögel.

Die australischen Sittiche zählen zu den am häufigsten gehaltenen Papageienvögeln. Durch ihre prächtigen Farben und ihre besonderen Verhaltensweisen ziehen sie immer mehr Vogelliebhaber in ihren Bann.

Es ist aber besonders wichtig, die Haltung und die Zucht dieser beliebten Papageienvögel neu zu bedenken und zeitgemäss zu betreiben. Und hier setzt dieses Buch an, denn eine möglichst artgerechte Haltung der Tiere und eine vorausschauende Zucht zur Erhaltung der Arten sind das besondere Anliegen der Autoren.

Im ersten Teil des Buches erfahren Sie alles Wissenswerte über Biologie, Verhalten, Herkunft, Haltung, Pflege, Zucht und vor allem auch den Artenschutz dieser Papageienvögel.

Der zweite Teil beinhaltet ausführliche Porträts aller gegenwärtig anerkannten australischen und ozeanischen Sitticharten und deren Unterarten. Das Ganze wird abgerundet durch wunderbare Fotos.

Ein neues Standardwerk für die Freunde dieser wunderschönen Papageienvögel.

asmus-biblio