Indochina-Serau

Überordnung: LAURASIATHERIA

Taxon ohne Rang: CETARTIODACTYLA

Ordnung: Paarzeher (ARTIODACTYLA)

Unterordnung: Wiederkäuer (Ruminantia)

Familie: Hornträger (Bovidae)

Unterfamilie: Ziegenartige: (Caprinae)

Tribus: Gemsenverwandte (Naemorhedini)

Indochinesischer Serau

Capricornis maritimus • The Indochinese Serow • Le saro d'Indochine

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.cz |

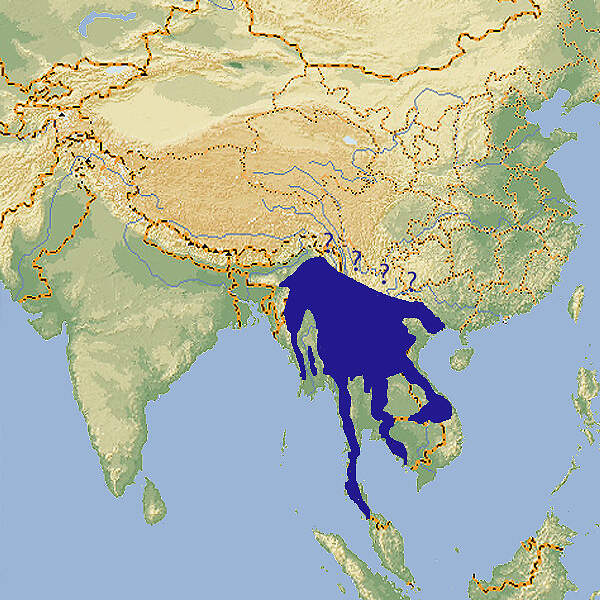

Der Indochinesische Serau ist ein in seiner Heimat nicht gefährdeter Gemsenverwandter, der in Japan in vielen Zoos gezeigt wird, in Europa aber stets nur selten zu sehen war und gegenwärtig (2019) nicht mehr gehalten wird. Ein Grund für die geringe Beliebtheit der Art dürfte ihre einzelgängerische Lebensweise und ihre hohe innerartliche Aggression sein. Körperbau und KörperfunktionenBeim Indochina-Serau gibt es praktisch keinen Geschlechtsdimorphismus. Die Tiere erreichen eine Kopf-Rumpflänge von 140-155 cm, eine Schulterhöhe von 85-94 cm und ein Gewicht von 85-140 kg. Die leicht gekrümmten Hörner sind kurz, die Ohren deutlich länger. Der Schwanz ist mit 11-16 cm länger als beim Japan-Serau. Stark ausgeprägte Voraugendrüsen finden sich bei beiden Geschlechtern, ebenso Zwischenzehendrüsen. Das Fell ist kurz mit einer langen, aber schütteren Nackenmähne. Die Farbe ist grauschwarz mit weißen Haaren in der Mähne und weißen Abzeichen im Maulbereich, ev. an Kehle und Brust. Läufe sind vom Karpal- bzw. Tarsalgelenk an rotbraun, dies im Gegensatz zum südlich anschließenden Sumatra-Serau, der schwarze Beine hat [6; 9]. VerbreitungSüdostasien: Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam [5; 7; 9]. Wegen der unklaren Abgrenzung gegenüber anderen Festlandformen variieren die Angaben zur Verbreitung. Lebensraum und Lebensweise Der Indochinesische Serau besiedelt Wälder im Tiefland und im Gebirge, dort vorzugsweise steile Hänge mit eingesprengten Felspartien, ferner Gebüsch mit Rhododendron- und Heidelbeersträuchern. Er kommt auch auf Karstinseln in Küstennähe vor, z.B. auf Cat Ba in Vietnam. Er ist hauptsächlich während der Dämmerung aktiv, ist überwiegend ein Einzelgänger und ein selektiver Laubäser, der z.B. auf Cat Ba Zweige und Blätter von 34 Strauch- und Baumarten konsumiert. Die Trächtigkeit dauert je nach Quelle 197-240 Tage, meistens werden Einzelkitze geworfen [6]. Gefährdung und SchutzDer Indochina-Serau ist unter der Bezeichnung Capricornis sumatraensis seit 2020 als gefährdet (VULNERABLE) in der Roten Liste der IUCN aufgeführt. Zuvor figurierte er als C. milneedwardsi in der Kategorie "potenziell gefährdet" (NEAR THREATENED). In der Beurteilung der IUCN/SSC Caprinae Specialist Group wurde C. s. maritimus als gefährdet eingestuft, allerdings mit dem Hinweis, dass über die Bedrohungslage in den einzelnen Ländern zu wenig bekannt sei. Gefährdungsursachen sind nicht-nachhaltige Bejagung bzw. Fang mit Schlingen und Lebensraumverlust [5; 7]. Festlandseraue sind unter den Bezeichnungen Capricornis milneedwardsi, C. rubidus, C. sumatraensis und C. thar in CITES-Anhang I aufgeführt. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenFestlandseraue werden zur Gewinnung von Fleisch, Fellen und von Körperteilen, vor allem Knochen, für die Zwecke der traditionellen orientalischen Medizin bejagt. In Vietnam gibt es auch einen Markt für lebende Tiere [5]. Laut CITES-Handelsstatistik wurde in den Jahren 1997-2007 ein gewisser Handel mit Teilen und Erzeugnissen registriert, aber von 1975-2020 wurde kein einziger lebender Wildfang und nur ein Nachzuchttier aus Thailand erfasst [1]. HaltungBei der Gehegegestaltung ist zu berücksichtigen, dass Seraue wenig sozial sind. Abtrenngehege und Einzelboxen sind daher Pflicht [6]. Gehege für kleine Gruppen sollten größer sein, als in den Mindestanforderungen vorgegeben und sollten über Sichtblenden und Rückzugsmöglichkeiten verfügen. WEIGL gibt als Höchstalter im Zoo über 19 Jahre an, erreicht von einem Wildfangbock im Dusit Zoo in Bangkok, der nach einer Haltungsdauer von 18 Jahren und 5 Monaten abgegeben wurde [8]. Der Dusit Zoo hielt und züchtete Seraue vor 1974, als der ganze Bestand von 9 Tieren an einer Krankheit verendete. Danach hielt er ein als Capricornis sumatranus milneedwardsi bezeichnetes Paar, das 1979 Nachwuchs brachte. Außerhalb der Brunftzeit wurde das Paar getrennt gehalten [4]. Haltung in europäischen Zoos: Festlandseraue waren in europäischen Zoos stets extrem selten. Laut Zootierliste. wurde seit dem Zweiten Weltkrieg nur ein einziges Exemplar kurz im Tierpark Berlin gehalten. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für bis zu 5 Tieren ein Gehege von mindestens 250 m² zur Verfügung stehen, für jedes weitere Tier 20 m² zusätzlich. Ein Stall ist nicht erforderlich. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für bis zu 4 Tieren ein Gehege vor, dessen Grundfläche 500 m² misst. Für jedes weitere Tier kommen 50 m² zur Basisflächen dazu. Es sind natürliche oder künstliche Unterstände anzubieten, in denen alle Tiere gleichzeitig Platz finden. Werden die Tiere aufgestallt, ist eine Grundfläche von mindestens 4 m²/Tier vorgeschrieben. Nach der 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) sind für bis zu 10 Tiere 500 m² erforderlich, für jedes weitere 50 m² mehr. Es müssen Unterstände zum Schutz gegen Witterungsverhältnisse wie Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Hitze angeboten werden, so dass alle Tiere bei Bedarf darin gleichzeitig Unterschlupf finden können. Die Haltung hat in Herden zu erfolgen. Taxonomie und NomenklaturDer Indochinesische Serau wurde 1888 von dem bretonischen Missionar und Naturforscher Pierre Marie HEUDE, der lange Zeit in China und Indochina tätig war, anhand eines Exemplars aus Tonkin (Nordvietnam) unter seinem nach HANDBOOK heute noch (bzw. wieder) gültigen Namen erstmals wissenschaftlich beschrieben. Zeitweilig wurde er als Unterart von C. sumatraensis, zeitweilig als solche von C. milneedwardsi eingestuft. Die Rote Liste der IUCN subsumiert ihn seit 2020 wieder unter C. sumatraensis. Die gegenwärtig gültige Gattung Capricornis wurde 1836 von dem aus Irland stammenden Naturforscher William OGILBY aufgestellt [2; 3; 5; 7; 9; 10]. Die Systematik der Seraue ist nicht ganz klar. Früher wurden alle Festland-Seraue als eine einzige Art betrachtet. Die Caprinae Spezialisten-Gruppe der IUCN ging von 3, die Rote Liste von 4, WILSON & REEDER von 6 und das Handbook of the Mammals of the World von 7 Arten aus. Bisweilen werden Seraue und Gorale in einer Gattung (Naemorhedus) zusammengefasst [3; 5; 7; 9; 10]. |

Literatur und Internetquellen

- CITES TRADE DATA BASE

- HALTENORTH, T. & TRENSE, W. (1956)

- MATSCHEI, C. (2012)

- MECKVICHAI, C. & MAHANNOP, A. (1987)

- PHAN, T.D., NIJHAWAN, S., LI, S. & XIAO, L. (2020). Capricornis sumatraensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T162916735A162916910. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T162916735A162916910.en. Accessed on 10 February 2022.

- PUSCHMANN, W., ZSCHEILE, D., & ZSCHEILE, K. (2009)

- SHACKLETON, D.M. (1997)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (2005)

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Weiter zu Himalaya-Goral (Naemorhedus goral)

SCHREIBER, A., MONTADERT, M. (Hrsg., 2019).

Westliches Haselhuhn. Biologie, Status und Perspektiven einer Erhaltungszucht.

Neustadt (Weinstraße), POLLICHIA. ISBN: 978-3-925754-64-7.

Volltext: https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Pollichia_SB_2019_0001-0232.pdf

Einleitung zu den Schlussfolgerungen:

Die Abschlussdiskussion des Symposiums am 3.12.2017 behandelte vier Themen zum Problemkreis „Erhaltungszucht als Baustein eines Artenhilfsprogramms für das Westliche Haselhuhn“. Vor deren nachstehender Zusammenfassung sei betont, dass weitere Aspekte des Schutzes des Westlichen Haselhuhns nur am Rande Gegenstand dieser Tagung oder der Diskussion waren, etwa Schutzmaßnahmen im Freiland oder die Frage nach der notwendigen Validierung gemeldeter Nachweise dieser schwierig zu kartierenden Art. Dennoch sind natürlich verlässliche und stimmige Nachweisdaten relevant, um Gründerindividuen (oder Gelege) zum Einrichten eines Zuchtprogramms zu finden.

schreiber-biblio

AGETSUMA, N., AGETSUMA-YANAGIHARA, Y. & SUGIURA, H. (2021)

Increase and decline in the density index of Japanese sika deer (Cervus nippon) over 18 years in an evergreen broad-leaved forest with no hunting pressure in the Natural World Heritage Area of Yakushima, Japan.

Japanese Journal of Conservation Ecology. April 20, 2021. DOI: 10.18960/hozen.1923.

Inhalt:

The Yakushima sika deer (yakushika: Cervus nippon yakushimae), a subspecies of the Japanese sika deer (Cervus nippon), evolved without natural predators on the island of Yakushima, in Kagoshima Prefecture, Japan. It inhabits the forests on the island which were declared a World Heritage Site in 1993. Within the site, the yakushika has not been hunted in the past 50 years; however, since 2014, their population has been decreasing. This phenomenon is especially curious, as Japanese researchers believed that sika deer populations in Japan would not decrease without human intervention.

agetsuma-biblio

TSUJINO, R., NOMA, N. & YUMOTO, T. (2004)

Growth of the sika deer (Cervus nippon yakushimae) population in the western lowland forests of Yakushima Island, Japan.

Mammal Study 29(2):105-111. DOI:10.3106/mammalstudy.29.105

Abstract:

The density of a sika deer population in an evergreen natural forest on Yakushima Island was surveyed by road counts from August 1988 to July 1989, and from August 2001 to July 2002. Based on distance-sampling methods, population density estimates were 2.55 deer/km2 in 1988 and 40.74 deer/km2 in 2001. Encounter rate indices (number of deer seen per kilometer) increased by a factor of 6.16 over these 13 years. This rapid population growth may reflect increased sika deer food availability following logging in the forest.

tsujino-biblio

DIETRICH, U. (1985)

Populationsökologie des in Argentinien eingebürgerten europäischen Feldhasen (Lepus europaeus).

Zeitschrift für Jagdwissenschaft 31: 92–102.

Zusammenfassung:

Während der Wintermonate Mai-August der Jahre 1982 und 1983 wurden in Mittel- und Südargentinien Untersuchungen zur Populationsökologie des dort eingebürgerten europäischen Feldhasen(Lepus europaeus) durchgeführt. Ziel der Arbeit war es, neben einer Beschreibung der unterschiedlichen Lebensräume näher auf die Populationsdynamik (Trächtigkeitsprozente, Mortalitätsfaktoren), Wilddichte und Aktionsraumgröße (Home range) einzugehen und einen Vergleich mit der Situation des Feldhasen in Mitteleuropa zu erarbeiten. Danach wirkten sich besonders die in Argentinien im Gegensatz zu Mitteleuropa verschiedenen Feldbewirtschaftungsprinzipien positiv auf die Besatzdichte des Feldhasen in der Pampa aus, wo mit 100 Hasen/100 ha die größte Wilddichte erreicht wurde.

dietrich-biblio

KNAUS, P., SATTLER, T., SCHMID, H., STREBEL, N. & VOLET, B. (2021)

Zustand der Vogelwelt in der Schweiz 2020.

online: URL: www.vogelwarte.ch/zustand. Print: 36 Seiten, ISSN 2297-5632. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.

In der Publikation «Zustand der Vogelwelt in der Schweiz» fasst die Vogelwarte jährlich die neuesten Erkenntnisse aus ihren Überwachungsprojekten zusammen, an denen über 2000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Landesregionen beteiligt sind. Im Bericht 2021 liegen die Schwerpunkte auf dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die Ergebung von Vogeldaten, Bestandsentwicklungen einzelner Brutvogelarten, z.B. der Schafstelze. Auch wird die Entwicklung von eher seltenen Durchzüglern wie dem Sichler und von Wintergästen wie den nordischen Schwänen dargestellt.

knaus-biblio

YANG H., XIE B., ZHAO, G .et al. (2020).

Elusive cats in our backyards: persistence of the North Chinese leopard (Panthera pardus japonensis) in a human-dominated landscape in central China.

Integrative Zoology 00: 1–17.

https://www.researchgate.net/publication/343802258_Elusive_cats_in_our_backyards_persistence_of_the_North_Chinese_leopard_Panthera_pardus_japonensis_in_a_human-dominated_landscape_in_central_China

Abstract:

The North Chinese leopard (Panthera pardus japonensis), the least‐known big cat, disappeared in most historical range for decades, following the development of modern civilization. Unfortunately, we have scarce knowledge about the status of this big cat so far, apart from anecdotal reports. In this study, we investigated density, distribution and habitat use of leopard, the apex predator, in a complex forest landscape in the Loess Plateau. We used a camera‐trapping network to obtain population estimates for leopards over two years through spatially explicit capture‐recapture models (SECR). Our results, based on maximum likelihood and Bayesian / MCMC methods, reveal that the largest wild population of the leopard was found widely distributed in remnant forests in central Loess plateau. The population is increasing in our study area, and the density of leopards (1.70 (SE = 0.48)‐2.40 (SE = 0.67) / 100 km²) is higher than other areas of China. According to the analysis of two seasonal occupancy models, prey species drive partially the leopard habitat use, predicting that the big cat thrives from the recovery of prey community*. However, human disturbances, especially oil wells, seems to have negative impacts on the habitat use of leopards. Specifically, it is necessary to joint efforts by the government and researchers to improve human disturbances management and prey species population density, as well as strengthen the investment in research on the North China Leopard, which could all further strengthen protection ability and ensure the long‐term survival of this species.

yang-biblio

*The leopard prey species include the Siberian roe deer (Capreolus pygargus), the wild boar (Sus scrofa), as well as some small mammals such as the Asian badger (Meles leucurus) and the Tolai hare (Lepus tolai).

KNAUS, P., SATTLER, T., SCHMID, H., STREBEL, N. & VOLET, B. (2020)

Zustand der Vogelwelt in der Schweiz 2019.

online: URL: www.vogelwarte.ch/zustand. Print: 36 Seiten, ISSN 2297-5632. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.

In der Publikation «Zustand der Vogelwelt in der Schweiz» fasst die Vogelwarte jährlich die neuesten Erkenntnisse aus ihren Überwachungsprojekten zusammen, an denen über 2000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Landesregionen beteiligt sind. Im Bericht 2020 liegt der Schwerpunkt auf den Bestandsentwicklungen einzelner Brutvogelarten, z.B. von Kulturlandarten, Eulen und Rabenvögeln. Auch wird die Entwicklung von eher seltenen Durchzüglern wie dem Kranich und von Wintergästen wie dem Rotmilan und der Lachmöwe dargestellt.

knaus-biblio

ANGST, C. & WEINBERGER, I. (2020)

Status of the Eurasian otter (Lutra lutra) in Switzerland.

Journal of Mountain Ecology, 13 (2020): 23–30.

Abstract:

Between the late 19th and early 20th century, the Eurasian otter had been persecuted in Switzerland as a nuisance animal. Federal funding was provided in order to eradicate the species. Additionally, habitat alterations and environmental pollutants played an important role in the decline of the species throughout the 20th century. The last signs of otter pres-ence were found in 1989, after which Switzerland was devoid of wild otters until 2009 when an otter was detected by an automatic camera in a fish pass. Since then, several indi-viduals have been observed in different regions of Switzerland. In two areas, otters have already reproduced successfully. The federal office for nature protection has launched a national working group to coordinate ongoing initiatives concerning otters between different stakeholders.

angst-biblio

KNAUS, P., MÜLLER, C., SATTLER, T., SCHMID, H. & STREBEL, N. (2019)

Zustand der Vogelwelt in der Schweiz 2019.

online: URL: www.vogelwarte.ch/zustand. Print: 36 Seiten, ISSN 2297-5632. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.

In der Publikation «Zustand der Vogelwelt in der Schweiz» fasst die Vogelwarte jährlich die neuesten Erkenntnisse aus ihren Überwachungsprojekten zusammen, an denen über 2000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Landesregionen beteiligt sind. Im Bericht 2019 liegt der Schwerpunkt beim 20-jährigen Jubiläum des «Monitorings Häufige Brutvögel» (MHB). Dank dem MHB ist die Bestandsentwicklung von häufigen und weit verbreiteten Brutvogelarten seit 1999 genau dokumentiert.

knaus-biblio