IUCN (2018)

Conservation strategy and action plan for Cuvier’s gazelle (Gazella cuvieri) in North Africa 2017-2026.

IUCN Gland, Switzerland and Malaga, Spain: x + 42 pp. ISBN: 978-2-8317-1905-4.

Summary:

Cuvier’s gazelle (Gazella cuvieri) is a species endemic to North Africa, with its distribution being limited to Morocco, Algeria and Tunisia. The species is listed on CITES Appendix I and CMS Appendix I, within the framework of which the CMS Sahelo-Saharan Antelopes Action Plan was developed. Since it was created, this strategy has aimed to follow the abovementioned regional Action Plan and to become a tool for its implementation in order to protect this gazelle.

Cuvier’s gazelle is currently globally threatened and is classified as Vulnerable in IUCN’s Red List of Threatened Species, mainly due to its small population size. The major threats facing this species are poaching and habitat degradation. Faced with this situation and in order to counter this trend, a strategy and an action plan for this species’ conservation in North Africa were developed with the extensive collaboration of stakeholders, in particular: the national authorities in charge of wildlife conservation in three countries (in Morocco, the High Commission for Water, Forests and the Fight against Desertification; in Algeria, the Directorate-General of Forests of Algeria; and in Tunisia, the Directorate-General of Forests and the Ministry of Local Affairs and the Environment), the IUCN Antelope Specialist Group, national experts and NGO members. Thus, around 30 experts, managers and technicians in the field of conservation contributed to this work.

With this in mind, the aim of this strategy is to ensure that by 2050 there are viable, connected populations of Cuvier’s gazelle, occupying natural habitats in an area close to its historic range. In order to achieve this goal, drawn up by the main stakeholders in the three North African countries involved, seven intervention strategies were identified: (i) the protection and recovery of populations, (ii) the protection and management of the habitat, (iii) awareness raising and valorisation, (iv) research and monitoring, (v) international cooperation, (vi) capacity building and (vii) captive breeding and management. Each State then adapted these strategies and defined a purpose for its territory, supported by short-, medium- and long-term activities.

The success of this strategy is closely linked to the work by several stakeholders at different levels where each one must act in collaboration with various institutions in order to accomplish these goals effectively.

iucn-biblio

Nordafrika - Allgemeines

Allgemeines

Nordafrika besteht aus dem mediterranen Küstenstreifen und dem Atlasgebirge, die biogeografisch zur Ökozone der Paläarktis gehören, sowie der riesigen Saharawüste und dem südlich daran anschliessenden Sahel. Hier mischen sich eurasische und afrikanische Faunenelemente.

Typische Zootiere

Berberaffe, Goldschakal, Wüstenfuchs, Sandkatze, Berberlöwe, Nordwestafrikanischer Gepard, Klippschliefer, Dromedar, Atlashirsch, Mendesantilope, Säbelantilope, Dorkasgazelle, Mhorrgazelle, Dünengazelle, Mähnenspringer, Fette Sandratte, Kairo-Stachelmaus, Berber-Streifengrasmaus, Wüstenschläfer, Gundi , Nordafrikanischer Strauß, Weißstorch, Waldrapp, Rosaflamingo, Alpenkrähe, Afrikanischer Dornschwanz, Uräusschlange, Wüstenhornviper

Literatur und Internetquellen

BEUDELS, R.C. et al. (2005)

MÜLLER, H.P. (2004)

RABEIL, T., NEWBY, J. & HAROUNA, A. (2008)

Zurück zu Übersicht Nordafrika

Weiter zu Küstenregionen und Atlasgebirge

Giraffenschutz in Uganda

Schutz der Rothschildgiraffe im Kidepo Nationalpark

Zoo und Zoostiftung Berlin

Rothschildgiraffen im Kidepo Nationalpark © Care for KaramojaDie bedrohte Rothschildgiraffe (Giraffa camelopardalis rothschildi) ist natürlicherweise weltweit nur noch in zwei Verbreitungsgebieten zu finden: Im Murchison Falls Nationalpark sowie im Kidepo Valley Nationalpark (beide Uganda). Während die mit etwa 1.000 Tieren deutlich größere Population im Murchison Falls Nationalpark teils von einer bislang nicht genauer untersuchten Hautkrankheit befallen ist, ist die Population im Kidepo Nationalpark unbelastet und daher von besonderer Wichtigkeit. Das Projekt „Care for Karamoja“, das vom Zoo Santa Barbara (USA) ins Leben gerufen wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese sehr kleine Population von ca. 54 Tieren zu schützen.

Da der Kidepo-Nationalpark im Norden an den politisch extrem instabilen und von Armut gekennzeichneten Südsudan grenzt ist der Hauptbedrohungsfaktor für diese kleine Population die illegale Jagd für die Gewinnung von Fleisch und Fellen. Außerhalb des Parks gibt es wegen der dichten Besiedlung und intensiven Landnutzung keine Giraffen - und kaum anderes Großwild - mehr. Daher wurde mit der Uganda Wildlife Authority sowie dem Uganda Wildlife Education Centre (UWEC) ein Schutzprogramm erarbeitet. Dies beinhaltet in erster Linie die Unterstützung der Ranger im Kidepo NP, die dringend mit professionellem Equipment ausgestattet werden müssen. Weiterhin soll die lokale Bevölkerung langfristig für den Artenschutz sensibilisiert werden, indem u.a. lokalen Schulklassen der Besuch des Nationalparks ermöglicht wird. Der Zoo Berlin hält Rothschildgiraffen und unterstützt als größter europäischer Partner dieses Schutzprojekt, zu dem auch Zoos in den USA beitragen.

Literatur und Internetquellen:

- http://www.care4karamoja.org

- Pressemitteilung Zoo Berlin

Tierart-Datenblatt: Giraffe (Giraffa camelopardalis)

Lebensraum: Ostafrikanische Savanne

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Zurück zu Giraffe (Giraffa camelopardalis)

Weiter zu Gabelbock (Antilocapra americana)

Okapischutz im Kongo

Support für die Okapi-Schutzstation in Epulu

Zoo Basel, Zoo Berlin, Zoo Frankfurt, Kölner Zoo, Zoo Leipzig, Wilhelma Stuttgart, Zoo Wuppertal und weitere

|

|

In der Wildbahn nimmt der Okapibestand seit mindestens 1995 laufend ab und es ist davon auszugehen, dass er weiterhin sinkt. Gründe dafür sind der zunehmende Siedlungsdruck, die lokale Nachfrage nach Wildfleisch und Fellen, die unzureichende Durchsetzung des gesetzlichen Schutzes und die im Verbreitungsgebiet herrschenden Kriegshandlungen. Verlässliche Bestandeszahlen für den Ostkongo gibt es nicht, in Uganda ist die Art ausgestorben. Seit 2013 wird sie auf der Roten Liste als „stark gefährdet“ (ENDANGERED) geführt. Zum Schutz der Okapis wurde auf Initiative von Karl RUF, einem ehemaligen Tierpflger des Basler Zoos, von der Gilmann International Conservation Foundation im Jahre 1987 das Okapi Conservation Project ins Leben gerufen. 1992 wurde das 13’700 km2 große Okapi Wildlife Reserve gegründet, welches 1996 zum United Nation’s World Heritage Site erklärt wurde. Vor einigen Jahren erhielt das Projekt mit dem Epulu Conservation and Research Center eine eigene Forschungs- und Zuchtstation, die wichtige Forschungs- und Naturschutzarbeit leistet. Daneben bemüht sich das Projekt auch, die allgemeinen Lebensbedingzungen, die medizinische Versorgung und die Bildung der lokalen Bevölkerung zu verbessern. 2002 kam der Stationsleiter Karl RUF bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Seitdem wird die Station von seiner Witwe, Rosemarie RUF geleitet. Grundgedanke im Jahr 1987 war es, dass alle Zoos, welche Okapis halten, durch finanzielle Unterstützung den Schutz der Okapis in ihrem natürlichen Lebensraum fördern. Dies ist bis heute so geblieben. Alle Okapihalter in Europa, Asien und Nordamerika, gut 50 Zoos, leisten jährlich einen finanziellen Beitrag von in der Regel 5'000 USD pro Zoo. Doch so dringend nötig der Schutz Tiere in ihrem ursprünglichen Lebensraum auch ist, so wichtig ist es auch, dass in Anbetracht der wenig stabilen politischen Lage die Zoos, welche Okapis halten, diese ex situ züchten und möglichst viel über sie lernen. Die Erfahrungen der Zoos helfen den Menschen im Okapi Wildlife Project, selber Okapis zu halten, zu pflegen und zu züchten, um sie, wenn vielleicht eines Tages die Voraussetzungen gegeben sind, wieder auszuwildern. Im Juni 2012 wurde die Okapizuchtstation von mit AK 47-Schnellfeuergewehren bewaffneten Kriminelle, die sich selbst als "Rebellen" bezeichen, überfallen und verwüstet. Dabei starben sechs Menschen und sämtliche 14 Okapis. zooschweiz und der Zoo Basel leisteten Nothilfe und der Zoo Basel verdoppelte darauf seinen Jahresbeitrag, um die Zuchtstation wieder aufzubauen. 2015 schrieb der Präsident der Stiftung, John LUKAS, den unterstützenden Zoos, dass er wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in dem Gebiet sind beendet, die Rebellenarmee hat sich nach dem Tod ihres Anführers 2014 aufgelöst. Jetzt geht es vor allem darum die entstandenen Schäden zu reparieren. Überall im Schutzgebiet sind illegale Goldminen entstanden. Nach langen Verhandlungen konnte ein Weg gefunden werden, wie nach einer Übergangszeit die Minen unter Wahrung der Menschenrechte friedlich geräumt werden konnten. Über 70 illegale Minen konnten so stillgelegt werden. Die Straße zur Schutzstation wurde wieder Instand gesetzt und kann nun nachts verschlossen werden, um so Wilderern keinen schnellen Zutritt zum Reservat mehr zu ermöglichen. Die Bestandsaufnahme der Tierwelt hat wieder begonnen. Das zerstörte Krankenhaus wurde ebenfalls wieder aufgebaut und ist jetzt wieder in der Lage jährlich 20.000 Patienten zu versorgen. Es handelt sich hierbei um das einzige Krankenhaus in der gesamten Gegend. Besonderes Augenmerk wird auf die Zusammenarbeit mit Frauengruppen gelegt. Das Projekt unterstützt die Bildung solcher Gruppen. Traditionell wird der Ackerbau im Kongo hauptsächlich von Frauen betrieben. Mitarbeiter des Okapi Conservation Projects statten die Frauen mit effektiven Sämereien aus und erklären ihnen wie sie Felder über viele Jahre Ertrag bringend nutzen können, so dass nicht immer wieder neue Flächen gerodet werden müssen. Im Juli 2017 kam es erneut zu einem Angriff auf das Okapi-Reservat. Unbekannte griffen ein Camp von Rangern an, die mit zwei niederländischen und einem amerikanischen Journalisten im Schutzgebiet unterwegs waren. Mit Hilfe der örtlichen Wildhüter wollten die Journalisten für einen Beitrag recherchieren, der von der Bedrohung des Okapi-Reservats und von den Rangern berichten sollte, die täglich ihr Leben auf Spiel setzen, um die seltenen Waldgiraffen vor Wilderern zu schützen. Bei diesem Angriff wurden fünf der Ranger getötet, acht Mitarbeiter des Okapi Projekts konnten gemeinsam mit den drei Journalisten fliehen. Trotz der wiederholten Tiefschläge haben sich die Mitarbeiter des Projekts und die Menschen vor Ort dazu entschlossen, die Station nicht aufzugeben, um den Schutz der Okapis weiter voranzutreiben. Die Okapi Wildlife Reserve ist nach wie vor das sicherste Schutzgebiet für Okapis im Kongo. |

Literatur und Internetquellen:

- MALLON, D., KÜMPEL, N., QUINN, A. et al. (2015). Okapia johnstoni. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T15188A51140517. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T15188A51140517.en. Accessed on 25 February 2023..

- Medientexte Zoo Basel und Zoo Berlin

- http://www.okapiconservation.org

Tierart-Datenblatt: Okapi (Okapia johnstoni)

Lebensraum: Zentralafrikanischer Regenwald

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Zurück zu Okapi (Okapia johnstoni)

Weiter zu Giraffe (Giraffa camelopardalis)

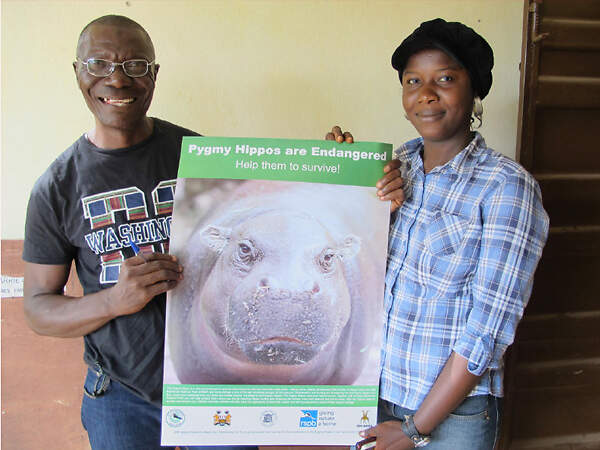

In situ-Schutz des Zwergflusspferds

Schutz des Zwergflusspferds in Sierra Leone und Liberia

Zoo Basel

Literatur und Internetquellen

- HILLERS, A., SHERIFF, E., FOFANA, M. L. & TOMMY, S. M. (2015)

Pygmy hippo Environmental Education Program of the Gola Rainforest National Park, south-eastern Sierra Leone

In: STECK, B. (2015) International Studbook for the Pygmy Hippopotamus 2014. Zoo Basel, Switzerland: 27-33. - THE LIFE OF THE PYGMY HIPPO

Tierart-Datenblatt: Zwergflusspferd (Choeropsis liberiensis)

Lebensraum: Westafrikanischer Regenwald

Zurück zu Zwergflusspferd (Choeropsis liberensis)

Weiter zu Flusspferd (Hippopotamus amphibius)

BRITO, J. C., MARTÍNEZ-FREIRIA, F., SIERRA, P., SILLERO, N. & TARROSO, P. (2011)

Crocodiles in the Sahara Desert: An Update of Distribution, Habitats and Population Status for Conservation Planning in Mauritania.

PLoS ONE. 6 (2)

Published: February 25, 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0014734

Background

Relict populations of Crocodylus niloticus persist in Chad, Egypt and Mauritania. Although crocodiles were widespread throughout the Sahara until the early 20th century, increased aridity combined with human persecution led to local extinction. Knowledge on distribution, occupied habitats, population size and prey availability is scarce in most populations. This study evaluates the status of Saharan crocodiles and provides new data for Mauritania to assist conservation planning.

Methodology/Principal Findings

A series of surveys in Mauritania detected crocodile presence in 78 localities dispersed across 10 river basins and most tended to be isolated within river basins. Permanent gueltas and seasonal tâmoûrts were the most common occupied habitats. Crocodile encounters ranged from one to more than 20 individuals, but in most localities less than five crocodiles were observed. Larger numbers were observed after the rainy season and during night sampling. Crocodiles were found dead in between water points along dry river-beds suggesting the occurrence of dispersal.

Conclusion/Significance

Research priorities in Chad and Egypt should focus on quantifying population size and pressures exerted on habitats. The present study increased in by 35% the number of known crocodile localities in Mauritania. Gueltas are crucial for the persistence of mountain populations. Oscillations in water availability throughout the year and the small dimensions of gueltas affect biological traits, including activity and body size. Studies are needed to understand adaptation traits of desert populations. Molecular analyses are needed to quantify genetic variability, population sub-structuring and effective population size, and detect the occurrence of gene flow. Monitoring is needed to detect demographical and genetical trends in completely isolated populations. Crocodiles are apparently vulnerable during dispersal events. Awareness campaigns focusing on the vulnerability and relict value of crocodiles should be implemented. Classification of Mauritanian mountains as protected areas should be prioritised.

MÜLLER, H.-P.(2005)

Fallstudien aus Tunesien und Marokko.

Die Bedeutung der Zoos für den Naturschutz. Verh.-Ber. 2. Rigi-Symposium. Goldau-Rigi, 17. – 19.02.2005. WAZA, Bern: 28-30.

Zusammenfassung:

Der mit Bilddokumenten begleitete Vortrag beginnt mit den ersten Bemühungen Tunesiens und Marokkos zur Gründung von Reservaten und Nationalparks der Randgebiete des Sahara-Raumes. Identifikation geeigneter und repräsentativer Gebiete. Offizielle Festlegung der Gren-zen. Inventar der Pflanzen und Tierarten im Gelände. Maßnahmen zur Wiederherstellung der durch Überweidung, Rodung und der davon resultierenden Bodenerosion zerstörten Lebens-räume. Installation der Infrastrukturen, Wege, Unterkünfte, Einzäunungen, Wasserver-sorgung. (Quellen, Brunnen oder Bohrungen) Aufforstung und erosionshemmende Maßnahmen, Ausbildung des Personals. Verbindungen mit Zoologischen Gärten. Beschaffung der Tiere, hier Addax, Säbelantilopen und M’Horrgazellen. Transport und erste Eingewöhnung oder direkte Freilassung im Gelände. Betreuung und Beobachtung der Tiere. Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit. Wiedereinbürgerung der Waldrapp im Nordosten Marokkos. Ein Wort zur Bedeutung der Zoos für den Naturschutz.

Abstract:

This illustrated presentation details the preliminary attempts of Tunisia and Morocco to establish game reserves and national parks in the peripheral area of the Sahara. Appropriate and representative sites had to be located and their borders needed to be formally mapped and species lists of the local flora and fauna compiled.Due to erosion and habitat degradation caused by overgrazing and bush clearing, measures had to be taken for the regeneration of vegetation in these areas. In addition, the in-stallation of infrastructure including tracks, accommodation, fences , water supply (wells and fountains), reforestation, erosion control and employee training had to be organised. Contact with zoos was established. Animals such as addax, scimitar-horned Oryx, and Mhorr gazelle had to be acquired. Transport and acclimatisation or immediate release to the field was ar-ranged. The animals were appraised and monitored. Measures to maintain sustainability were taken. A project on the re-introduction of the Northern bald ibis in northern Morocco is also discussed.

müller-biblio

RÜPPELL, E. (1827)

Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika.

Erste Abtheilung Zoologie. Reptilien.

bearbeitet von C.H.G. von HEYDEN.

Herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenen Gesellschaft. Frankfurt am Main.

Gedruckt und in commission bei H. L. Brönner, 1826-28.

Volltext

rüppell-biblio

MÜLLER, H.P. (2004)

The Re-introduction Project «Beshar el Kheir» at Ain Tijja-Mezguitem in North-east Morocco.

WAZA Magazine Nr. 5: 24-27.

Die letzte Kolonie der westlichen Population des Waldrapps (Geronticus eremita) lebt an der Atlantikküste bei Agadir. Es handelt sich um eine sesshafte Kolonie, d.h. die Vögel ziehen nicht.

Im November 1999 wurde eine Partnerschaftsvereinbarung vom Forstwirtschaftsministerium, einer lokalen Umweltschutz-organisation in Tazekka (ATED), der Arbeitsgemeinschaft Waldrapp (AgW, ein Zookonsortium aus dem deutsch-sprachigen Raum: München, Wien, Tierpark Berlin, Nürnberg und Bern, sowie dem Zoo von Rabat) der marokkanischen Industriegesellschaft Holcim (mit Holderbank) und der Ge-meinde Mezguitem unterschrieben. Die Vereinbarung hatte zum Ziel, in Ain Tijja-Mezguitem, im Nordosten Marokkos, wo der Waldrapp ausgestorben ist, eine Aufzuchtstation einzurichten, darin eine Ex situ-Waldrapp-Population zu halten und zu züchten, um später dort aufgezogene Vögel freizulassen und eine wilde Waldrapp Population aufzubauen, die imstande ist, in ihrer natürlichen Umgebung zu überleben.

Ein wissenschaftliches Gutachten über die Projektregion wurde von Prof. Dr. H. Wiesner, Tierpark Hellabrunn, und Dr. W. Grummt, Tierpark Berlin, erstellt Danach wurde die Station gebaut, die aus zwei 180 m² grossen und über 10 m hohen, durch eine Schleuse miteinander verbundenen Volieren, einer dritten, kleineren Voliere und einem Wirtschaftsgebäude besteht. Als weitere Infrastrukturen wurden ein Informations-zentrum und eine Zapfstelle für Trinkwasser mit Pumpstation und Eselparking erstellt. Im Jahr 2000 wurden die ersten im Zoo gezüchteten Vögel über den Flughafen Casablanca eingeführt und unter tierärztlicher Aufsicht in die Volieren eingesetzt. Im Jahr 2004 kam ein weiterer Import von in Zoos gezüchteten Waldrappen hinzu. Auch ein Informationszentrum wurde gebaut. Das Projekt wird von der lokalen Bevölkerung gut akzeptiert, da es Trinkwasser und Arbeitsplätze liefert. Eine Freilassung von Waldrappen wird nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die Ex situ-Population eine bestimmte Grösse erreicht hat, alle Bedingungen erfüllt sind und die marokkanischen Behörden zusammen mit den beteiligten nationalen und internationalen wissenschaftlichen Institutionen ihr Einverständnis gegeben haben.

Projekte Waldrapp

Verschiedene Projekte zur Erhaltung des Waldrapps

Der Waldrapp ist eine stark bedrohte Art. Als ehemaliges Element der Fauna des Alpen- und Voralpenraums, die vom Zürcher Naturforscher und Stadtarzt Conrad GESNER vor über vier Jahrhunderten beschrieben worden ist, hat der Waldrapp für die Zoos im deutschsprachigen Raum eine besondere Bedeutung. Er wird häufig gehalten und die Zooverbände und individuellen Zoos beteiligen sich überdurchschnittlich stark am in situ-Schutz der Art. Die Nachfolgenden Informationen wurden, abgesehen von kleineren Ergänzungen, zwischen 2014 und 2016 zusammengetragen.

- Halbwilde Waldrapp-Kolonie in Grünau

- Freifliegende Waldrappen in Burghausen

- EU-Life+Biodiversity-Migrationsprojekt

- Volierenhaltung in Marokko

- Bestandesstützung in Syrien

- Wiederansiedlung in Andalusien

Aufbau einer halbwilden Waldrapp-Kolonie in Grünau

|

|

Im Rahmen dieses 1997 begonnenen Projekts wurde eine halbwilde Kolonie in Grünau (Salzkammergut) aufgebaut. Vor Beginn der Zugzeit werden die Vögel in einer Voliere eingeschlossen und dann dort während des Winters gefüttert. Im Frühjahr wird die Voliere geöffnet und die Fütterung eingestellt, sodass sich die Vögel in ihrer weiteren Umgebung orientieren und ihre Nahrung selbst finden müssen. Das Projekt wird u.a. vom Alpenzoo Innsbruck und vom Tiergarten Schönbrunn unterstützt [KOTRSCHAL, 2004]. |

Literatur und Internetquellen:

Aufbau einer freifliegenden Waldrappkolonie in Burghausen

|

|

Im Hinblick auf die Landesgartenschau in Burghausen in 2004 knüpft die Ortsgruppe Burghausen im Bund Naturschutz 2002 erste Kontakte zu der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau. In diesem Jahr gründet Johannes Fritz das Waldrappteam: Ziel ist u. a. die Wiederansiedlung des Waldrapps in Europa mit Brutgebieten nördlich und Überwinterungsgebieten südlich der Alpen. Die Ortsgruppe arbeitet ab da mit ihm zusammen. 2005 beginnen nahrungsökologische Studien mit einer Waldrappgruppe auf dem Brunnenfeld bei Burghausen. 2007 erfogt die erste Handaufzucht von etwa 20 Waldrappen. 2011 brüten ab März erstmals drei Waldrapp-Paare aus einer Zookolonie in der Voliere auf dem Brunnenfeld. Sie sollen die erstmalig zurückkehrenden Waldrappe aus dem Flugprojekt zur Brut motivieren. Leider kommt kein Waldrapp rechtzeitig zur Brut; umso größer ist die Freude, als völlig überraschend am 28. Juli Goja, ein noch nicht geschlechtsreifes Weibchen des Jahres 2009 in Burghausen ankommt. Später kommen weitere fünf junge Waldrappe selbständig über die Alpen nach Burghausen. Im August beim Rückflug über die Alpen nach Italien führt Goja einen der 2011 von Vogeleltern aufgezogenen Waldrappe mit in das Winterquartier! 2012: Fünf Waldrappe aus einer Zookolonie brüten ab Ende März auf dem Brunnenfeld. Goja, die inzwischen die Strecke schon zweimal allein geflogen ist, kommt wieder als erster Waldrapp am 2. April in Burghausen an, beginnt zu Brüten und zieht drei Küken groß. Später kommen weitere 8 selbständig ziehende Waldrappe aus Italien an, einigen wird mit einem kurzen PKW-Transfer über die höchsten Pässe geholfen. Ende 2012/13: Mit der Genehmigung des 5-jährigen EU-Life Projektes wird der Waldrapp wieder in Mitteleuropa angesiedelt. Zu diesem Projekt haben verschiedene Zoos Vögel beigesteuert, so der Tierpark Hellabrunn 16 im Jahr 2010 und 8 im Jahr 2011 [ZEHRER, in litt.] oder der Tiergarten Schönbrunn. |

Internetquelle:

Das EU-LIfe+Biodiversity-Migrationsprojekt

|

|

VDZ, OZO, zooschweiz und Mitgliedzoos unterstützten während Jahren das "Scharnstein-Projekt" des österreichischen Waldrappteams, bei dem es darum ging, mit Hilfe handaufgezogener Waldrappe und Leichtflugzeugen eine neue Zugroute von Österreich bis in die Toskana zu etablieren (www.waldrappteam.at). Dies würde, im Erfolgsfall, die Wiederansiedlung des Waldrapps in Österreich und Bayern ermöglichen. Der Alpenzoo Innsbruck und der Tiergarten Schönbrunn stellten Jungvögel für dieses Projekt zur Verfügung [FRITZ, J., 2004, FRITZ J. et al. 2003, 2011], in dessen Rahmen acht von Leichtflugzeugen begleitete Migrationen über die Alpen durchgeführt wurden. Seit dem Frühjahr 2013 hat sich der weltweite Bestand freilebender Waldrappe mit noch intaktem Zugverhalten auf ein einziges Individuum im Mittleren Osten reduziert. Faktisch ist der Waldrapp als Zugvogel somit ausgestorben. Das Projekt des Waldrappteams ist der erste wissenschaftlich fundierte Versuch, eine ausgerottete Zugvogelart wiederanzusiedeln. Ein erfolgreicher Projektverlauf könnte Vorbildcharakter für die Erhaltung und Ansiedlung anderer bedrohter Zugvogelarten haben. Im August 2013 wurde daher aus dem «Scharnstein-Projekt» ein von der EU gefördertes LIFE+ Biodiversity Projekt mit acht Partnern in Österreich, Italien und Deutschland und weiteren Unterstützern, darunter zooschweiz, OZO und der Natur- und Tierpark Goldau mit dem Ziel, dass der Waldrapp bis 2019 wieder ein heimischer Zugvogel werde. Dabei sollen wieder mehr als 120 Waldrappe zwischen dem nördlichen Alpenvorland und der Toskana migrieren. Nebst der bestehenden Brutkolonie in Burghausen/Bayern wurde 2014 eine weitere Kolonie in Kuchl/Salzburg gegründet und 2017 soll eine dritte in Überlingen/Baden-Württemberg folgen. Ab 2014 sind sechs menschengeleitete Migrationen von den verschiedenen Brutgebieten in das gemeinsame Wintergebiet in der südlichen Toskana (WWF Oasi Laguna di Orbetello) geplant. Während der zehnjährigen Vorstudie waren rund 60% der Todesfälle (ca. 50 Tiere) auf Abschüsse in Italien zurückzuführen. Aus diesem Grund beinhaltet das Projekt umfangreiche Maßnahmen um Abschüsse nachhaltig zu reduzieren. Unterstützung wurde sowohl von großen italienischen Jagdverbänden als auch von verschiedenen Artenschutz-Organisationen zugesagt. Es ist davon auszugehen, dass es auch bei anderen bedrohten Zugvogelarten zu ähnlich hohen Verlusten durch Wilderei während der Herbstmigration kommt. Deshalb dienen wirkungsvolle Gegenmaßnahmen nicht nur der Wiederansiedlung der Waldrappe, sondern als ‚Europäischer Mehrwert‘ auch dem Schutz anderer, in zunehmender Zahl bedrohter Zugvogelarten in Europa. Ein weiterer Schwerpunkt mit ‚Europäischem Mehrwert‘ ist ein umfassendes veterinärmedizinisches Monitoring der Waldrapp-Kolonien. Insbesondere sollen verschiedene Diagnoseverfahren verglichen und kombiniert werden. Ein weiterer Fokus betrifft die Folgen von nicht tödlichen Schrotschussverletzungen und der dadurch verursachten Bleibelastung des Vogels. Dieser Schwerpunkt wird in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien (insbes. AO Prof. A. Scope) und anderen Partnerinstitutionen durchgeführt. Alle Waldrappe tragen einen leichten Sender auf dem Rücken, mit dem ihre Position in Intervallen per sms gesendet wird. Seit 2016 werden neue, vom Max-Planck Institut für Ornithologie in Radolfzell (Deutschland) entwickelte, ca. 20 Gramm leichte Solarsender an Waldrappen getestet. Diese bestimmen stündlich die Position und übertragen die Daten einmal täglich auf die Internetplattform Movebank. Dort können Forscher, aber auch alle anderen Interessierten, die Flugbewegungen der betreffenden Waldrappe mitverfolgen. Dies ist insbesondere bei der aktuell stattfindenden Herbstmigration interessant. Eine Animal Tracking App ermöglicht es ab Juni jedem, einzelnen Individuen auch per Smartphone zu folgen. Vereinzelt haben Waldrappe den Alpenbogen westlich umflogen, um in die Toskana zu gelangen. Ein Vogel, der auf dem Zug den Anschluss an sine Artgenossen verloren hatte, ist in der Schweiz geblieben und hat den Winter 2012/13 allein am Zugersee und den Winter 2014/15 im Aargau verbracht, musste aber beim zweiten Mal wegen eine Kälteeinbruchs im Februar 2015 eingefangen und im Natur- und Tierpark Goldau wieder aufgepäppelt werden. Ein weiteres Weibchen, das auf dem Zug 2015 verschwunden war, schlug sich in der Poebene und im Kanton Tessin selbständig durch, konnte dann aber 17. September 2016 von einer Mitarbeiterin des Waldrappteams eingefangen und in die Quarantänestation des Natur- und Tierparks Goldau gebracht werden [PM Natur- und Tierpark Goldau]. Die erste Projektförderung der EU lief Ende 2019 aus, konnte jedoch für einen zweiten Zeitraum von 2022-28 verlängert werden. Zwischenzeitlich musste das Team Waldrapp notwendige Gelder selbst bereitstellen und hatte dazu bei den europäischen Zoos sowie weiteren möglichen Unterstützern um Hilfe geben. Der Heidelberger Zoo hat neben anderen diesem Ersuchen um Hilfe Folge geleistet [PM Zoo Heidelberg vom 13.12.2019]. 2022 übernahm der Tiergarten Schönbrunn die Projekt-Koordination. 2023 wurden die 35 Vögel nicht in die Toskana, sondern nach Andalusien geleitet, um den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen: Durch die wärmeren Temperaturen im Herbst treten die Vögel ihre Reise in den Süden immer später an. An den Alpenpässen finden sie dann keine geeignete Thermik mehr vor und schaffen es eventuell nicht mehr über die Pässe. Mit Andalusien als Destination würde dieses Problem umgangen [PM Tiergarten Schönbrunn vom 09.08.2023]. Von 2004 bis 2023 wurden 277 Waldrappe durch menschengeführte Migrationen ausgewildert. |

Literatur und Internetquellen:

- DOLLINGER, P. (2021)

- FRITZ, J. (2004)

- FRITZ, J. & REITER, A. (2003)

- FRITZ, J. & UNSÖLD, M. (2011)

- UNSÖLD, M. & FRITZ, J. (2011)

- http://waldrapp.eu/index.php/de/

Aufbau einer Volierenhaltung in Marokko

|

|

Im Jahr 1999 wurde eine Kooperationsvereinbarung vom Forstwirtschaftsministerium, einem Zookonsortium aus dem deutschsprachigen Raum und anderen Beteiligten unterschrieben, mit dem Ziel, in Ain Tijja-Mezguitem, im Nord-Osten Marokkos, eine Aufzuchtstation einzurichten, dort eine ex situ Waldrapp-Population zu halten und zu züchten, um später dort aufgezogene Vögel freizulassen und eine Waldrapp Population aufzubauen, die imstande ist, in ihrer natürlichen Umgebung zu überleben [MÜLLER, H.P., 2004]. |

Literatur und Internetquellen:

Bestandsstützung in Syrien

Waldrappe aus Syrien überwintern in Äthiopien © IAGNBI (International Advisory Group for the Northern Bald Ibis |

2009 unterstützten Zoos in der Schweiz und ÖsterreIch ein Projekt zum Schutz der östlichen Population. In diesem Rahmen soll mit Vögeln aus der halbwilden Population in Birecik (Türkei) die einzige bekannte wilde Brutkolonie der östlichen Population in Palmyra (Syrien) verstärkt werden. Parallel dazu laufen Abklärungen in Zusammenhang mit der Migration dieser Population in die Überwinterungsgebiete in Eritrea und Äthiopien. |

Wiederansiedlung in Andalusien

Literatur und Internetquellen:

- KAUFFELS, T. (2010)

- QUEVEDO, M.A., SÁNCHEZ, I., AGUILAR, J.M., QUADRADO, M. & LÓPEZ, J.M. (2004)

- PROYECTO EREMITA

![]()

Literatur und Internetquellen (allgemein):

Zurück zu Waldrapp (Geronticus eremita)