LOISELLE, P. V. & RODRIGUEZ, D. (2007).

A new species of Bedotia (Teleostei: Atherinomorpha: Bedotiidae) from the Rianila drainage of eastern Madagascar, with redescriptions of Bedotia madagascariensis and Bedotia geayi.

Zootaxa 1520: 1–18. ISSN 1175-5334.

Abstract:

Bedotia madagascariensis Regan 1903, type species of the genus and B. geayi Pellegrin 1907 are redescribed from recently collected topotypical material. The two species differ significantly with respect to their life colors, the lengths ofthe head, snout, caudal peduncle and bases of the second dorsal and anal fins as well as their second dorsal and anal finray counts.

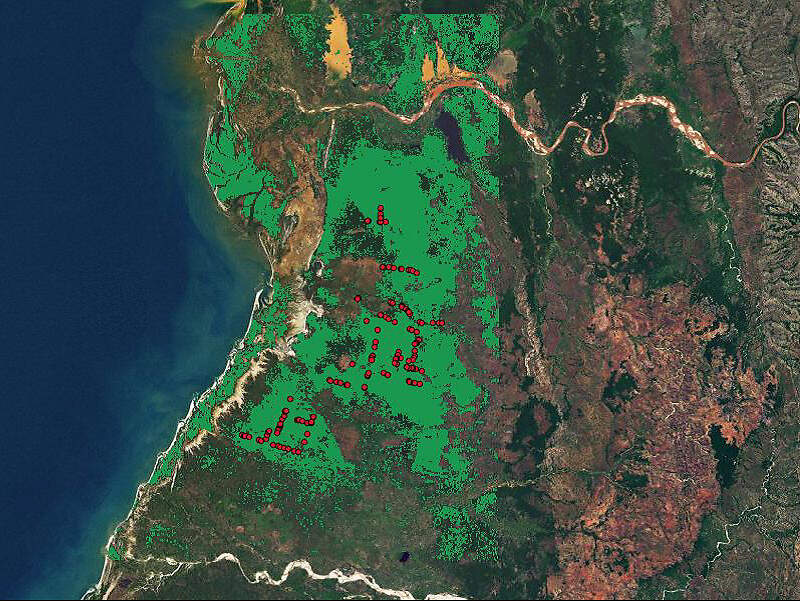

The aboriginal range of B. madagascariensis comprises eastward flowing streams from the Ivoloina River southward to Manambolo Creek inclusive of small streams flowing into the coastal lakes of the Pangalanes system situated between them, where it occurs up to an altitude of 30 m above sea level. A naturalized population is present in the westward-flowing Betsiboka drainage. Bedotia geayi is only known from the eastward-flowing Mananjary River, where it can be found in small streams between 300 m and 600 m above sea level. A second species of Bedotia from the Rianilabasin is described.

Bedotia leucopteron sp. nov. is found in shaded streams between 100 m and 850 m above sea level.The wide, iridescent white margins of the unpaired fins taken in combination with a melanophore pattern consisting ofsmall, irregular black spots stochastically distributed over the flanks rather than a distinct midlateral band differentiateliving individuals from all known congeners. Data on the natural history and conservation status of all three species are presented.

loiselle-biblio

HENKEL, F.-W. & SCHMIDT, W. (1995)

Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen und Komoren

311 Seiten, 275 Farbfotos, 1 Landkarte.

Ulmer Verlag, Stuttgart. ISBN-13 978-3-8001-7323-5.

Verlagstext:

Madagaskar und die umliegende Inselwelt des Indischen Ozeans zählen zu den begehrtesten Reisezielen von Naturfreunden, Herpetologen und Terrarianern. Mit diesem Farbatlas liegt erstmals in deutscher Sprache ein Bestimmungsführer und eine Beschreibung der Herpetofauna dieses Raumes vor, zugleich ein Nachschlagewerk mit allen notwendigen Informationen zur Haltung und Zucht von Amphibien und Reptilien.

GLAW, F. & VENCES, M. (2007)

A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar.

3. überarbeitete und erweiterte Auflage. 496 Seiten, 1500 Farbfotos, Verbreitungskarten, Sonagramme, umfangreiches Literaturverzeichnis. Vences & Glaw Verlags GbR, Köln. ISBN-13: 978-3929449037

Inhalt:

Umfangreicher Feldführer aller Amphibien und Reptilien Madagaskars mit zusätzlichen Kapiteln über Geologie, Klima und biogeografische Zonen, menschliche Besieldung Madagaskars, Flora, Wirbellose, Süßwasserfische, Vögel, und Säugetiere Madagaskars liegt nun, in größerem Format und völlig überarbeitet in der dritten Auflage vor. Die Autoren haben in 12 Forschungsreisen u. a. 75 neue Frosch- sowie 7 neue Reptilienarten Madagskars beschrieben.

glaw-biblio

EVERSON, K. M., SOARIMALALA, V., GOODMAN S. M. & OLSON, L. E. (2016)

Multiple Loci and Complete Taxonomic Sampling Resolve the Phylogeny and Biogeographic History of Tenrecs (Mammalia: Tenrecidae) and Reveal Higher Speciation Rates in Madagascar's Humid Forests.

Syst Biol (2016) 65 (5): 890-909. DOI: https://doi.org/10.1093/sysbio/syw034. Published: 21 April 2016

Abstract:

The family Tenrecidae (tenrecs) is one of only four extant terrestrial mammal lineages to have colonized and diversified on Madagascar. Over the last 15 years, several studies have disagreed on relationships among major tenrec lineages, resulting in multiple reinterpretations of the number and timing of historical transoceanic dispersal events between Africa and Madagascar. We reconstructed the phylogeny of Tenrecidae using multiple loci from all recognized extant species and estimated divergence timing using six fossil calibrations within Afrotheria. All phylogenetic analyses strongly support monophyly of the Malagasy tenrecs, and our divergence timing analysis places their colonization of the island at 30–56 Ma. Our comprehensive phylogeny supports three important taxonomic revisions that reflect the evolutionary history of tenrecs: (1) we formally elevate the African otter shrews to their own family Potamogalidae, thereby rendering extant Tenrecidae entirely endemic to Madagascar; (2) we subsume the semiaquatic genus Limnogale within the shrew tenrec genus Microgale ; and (3) we re-elevate the two largest-bodied shrew tenrecs, Microgale dobsoni and Microgale talazaci , to the genus NesogaleThomas (1918) . Finally, we use recently summarized habitat data to test the hypothesis that diversification rates differ between humid and arid habitats on Madagascar, and we compare three common methods for ancestral biogeographic reconstruction. These analyses suggest higher speciation rates in humid habitats and reveal a minimum of three and more likely five independent transitions to arid habitats. Our results resolve the relationships among previously recalcitrant taxa, illuminate the timing and mechanisms of major biogeographic patterns in an extraordinary example of an island radiation, and permit the first comprehensive, phylogenetically consistent taxonomy of Madagascar's tenrecs

Madagaskar

- Allgemeines, Vegetation, Tierwelt

- Typische Zootiere

- Nationalparks und andere Schutzgebiete

- Ankarafantsika-Nationalpark

- Mantadia-Andasibe-Nationalpark

- Marojejy-Nationalpark

- Masoala- und Nosy Mangabe-Nationalpark

- Integrales Naturschutzgebiet Betampona

- Weitere Schutzgebiete (Auswahl)

- Literatur und Internequellen

|

|

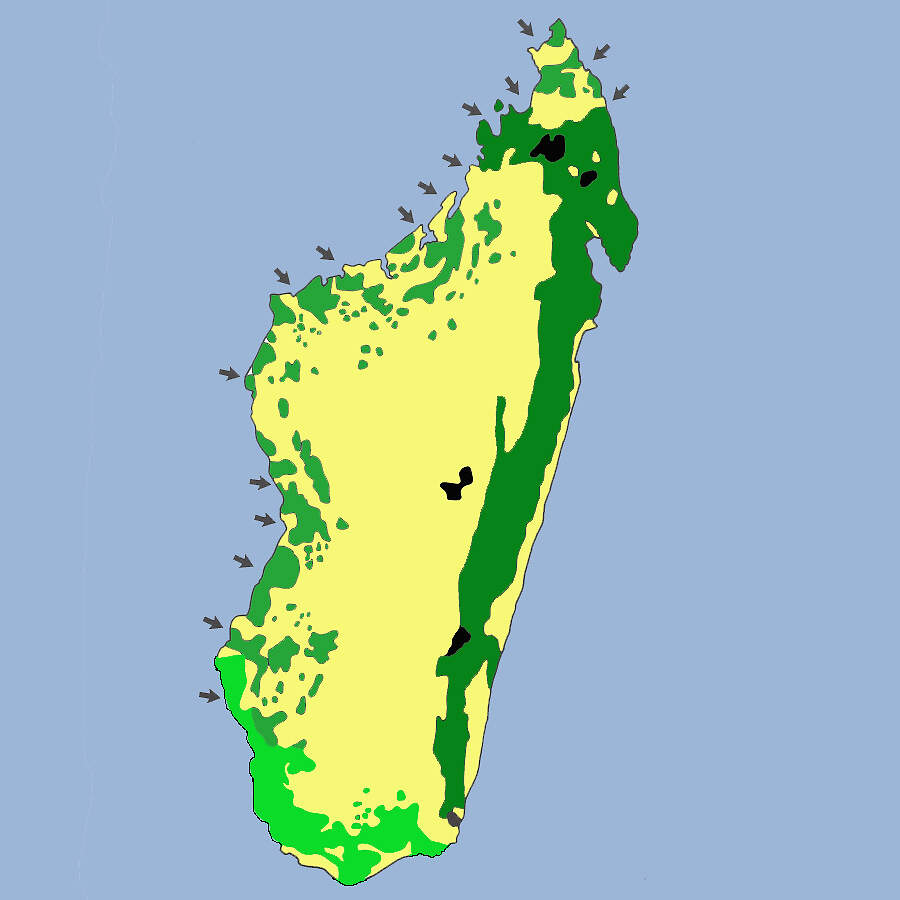

AllgemeinesMit einer Fläche von 587'000 km² (zum Vergleich: Deutschland 357'093 km²) ist Madagaskar nach Grönland, Neuguinea und Borneo die viertgrößte Insel der Erde, 1'600 km lang und bis 580 km breit. Im Zuge der Kontinentaldrift löste sich Madagaskar vor mehr als 65 Millionen Jahren vom afrikanischen Kontinent, was die Entwicklung einer eigenen Fauna und Flora mit einer Vielzahl endemischer Arten erlaubte. Die zentrale, im Mittel rund 1'100 m hohe Hochebene Madagaskars gewinnt von der Westküste her allmählich an Höhe und fällt dann nach Osten steil ab. Die von der Ostküste aufsteigenden Luftmassen kühlen sich daher ab und führen zu hohen Niederschlägen, sodass die Gegend ursprünglich von Regenwäldern bedeckt war. Im Westen herrscht dagegen ein arides Klima vor, in dem Sukkulenten gedeihen. Madagaskar kann grob in fünf bioklimatische Regionen unterteilt werden [9]:

Vegetation und CharakterpflanzenIn Madagaskar und den anderen Inseln des westlichen Indischen Ozeans kommen rund 12'000 Gefässpflanzen vor. Davon sind etwa 9'700 endemisch [7]. 4'735 madagasische Pflanzenarten sind in Rote Liste der IUCN erfasst. Davon gilt eine, Aloe silicola, als seit 1920 in der Natur ausgestorben, wird aber in Botanischen Gärten erhalten. 524 Arten sind unmittelbar vom Aussterben bedroht, 1'419 sind stark gefährdet, 898 gefährdet und 221 potenziell gefährdet [11]. Zur madagassichen Flora gehören der berühmte Baum der Reisenden, ein Strelitziengewächs, der Madagaskar-Schraubenbaum, die bei uns als Zimmerpflanze kultivierte Goldfruchtpalme (Dypsis lutescens) und zahlreiche weitere Palmenarten, z.B. etwa 20 endemische Arten der Gattung Ravenea, ferner Palm- und Baumfarne (Cycas, Alsophila), 8 verschiedenen Affenbrotbäume (Adansonia spp.), mehr als 1'000 Orchideenarten, darunter der Stern von Madagaskar (Angraecum sesquipedale). In den Trockengebieten des Westens und Südwestens wachsen zahlreiche Arten von Aloen, Euphorbien, einschließlich des Christusdorns, Pachypodien und Didieraceen (Alluaudia, Decarya, Didiera) [3; 6; 7; 9]. TierweltAnnähernd 5 % aller Tierarten weltweit, darunter fünf Familien von Primaten, sind hier endemisch. Die Lemuren leben ausschließlich auf Madagaskar und konnten sich hier ohne Konkurrenz zu anderen Primaten entwickeln. Seit der Ankunft des Menschen vor etwa 2'000 Jahren wurden 90 – 95 % des ursprünglichen Waldes auf Madagaskar zerstört, bei einer Abholzungsrate von ca. 100'000 ha pro Jahr. Von 107 bekannten, noch lebenden Lemurenarten sind 31 % vom Aussterben bedroht, 42% stark gefährdet und 23% gefährdet [10]. Aufgrund der vielen endemischen Arten und deren anhaltender Bedrohung durch massive Habitatzerstörung wurden die Primaten Madagaskars zu einer der höchsten globalen Naturschutzprioritäten erklärt (13, dort weiterführende Literatur). Nebst den Primaten leben auf Madagaskar und seinen Territorialgewässern 149 weitere Säugetierarten, davon sind 50 Flughunde und Fledermäuse. Nach Roter Liste der IUCN ausgestorben und nur von subfossilen Überresten bekannt sind ein oder zwei Riesen-Indri-Arten (Palaeopropithecus), die Riesenfossa (Cryptoprocta spelea) und zwei verzwergte Flusspferdformen (Hippopotamus guldbergi und Hippopotamus lemerlei) [7; 11]. Auf Madagaskar gibt es 248 Vogelarten, darunter 117 endemische. 2 Arten gelten als vom Aussterben bedroht, 17 als stark gefährdet, 19 als gefährdet und 13 als potenziell gefährdet. Im 19. Jahrhundert verschwand der Delalande-Seidenkuckuck (Coua delalandei) und in jüngster Zeit vermutlich ausgestorben ist der Alaotrataucher (Tachybaptus rufolavatus) [1; 11]. Die Herpetofauna ist durch 395 Reptilien- und 314 Amphibienarten vertreten. Bei den Reptilien handelt es sich um 381 Echsen und Schlangen, 13 Schildkröten, einschließlich Meeresschildkröten, sowie das Nilkrokodil. 24 Arten sind vom Aussterben bedroht, 54 sind stark gefährdet, 61 gefährdet und 46 potenziell gefährdet. Die Amphibien sind alles Froschlurche, bis auf 2 alles endemische, von denen 21 vom Aussterben bedroht, 80 stark gefährdet, 44 gefährdet und 18 potenziell gefährdet sind. Von den Fischarten der Binnen- und der marinen Territorialgewäßer werden 1'480 Knochen- und 91 Knorpelfische durch die Rote Liste erfasst. Bei den 52 stark gefährdeten, den 28 vom Aussterben bedrohten und den zwei bereits ausgestorbenen Arten handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um Süßwasserfische, dabei stehen Buntbarsche (z.B. Paretroplus), Ährenfische (Bedotia) und Hechtlinge (Pachypanchax) im Vordergrund [2; 11]. |

Typische Zootiere

Nationalparks und andere Schutzgebiete

|

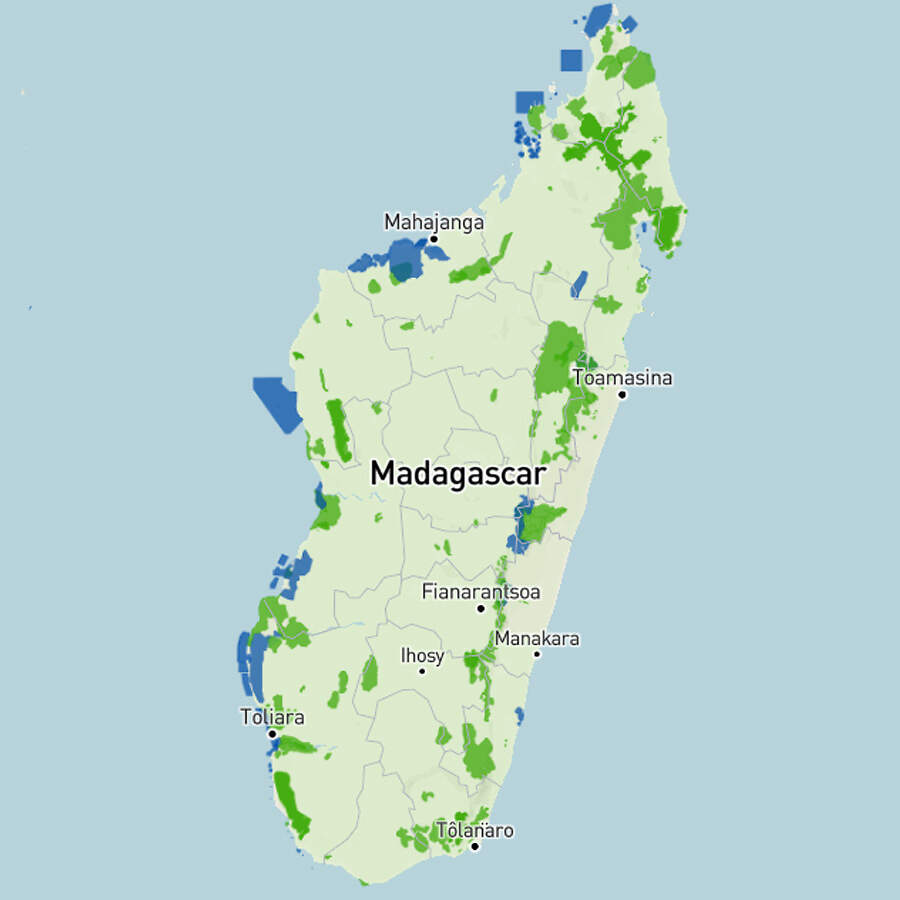

Madagaskar weist 171 Naturschutzgebiete auf, welche 44'521 km² (7.49%) der Landfläche und 11'018 km² (0.91% der Territorialgewässer) abdecken [10]. Davon werden 43 von der madagassischen Nationalparkverwaltung als Nationalparks, Meeres-Nationalparks, Sonderreservate ("Réserves spéciales") oder Integrale Naturschutzreservate ("Réserves naturelles intégrales") betrieben [8]. Sieben Parks gehören zum Weltnaturerbe, 2 Gebiete schützen nach Ramsar-Konvention Feuchtgebiete und Wasservögel und drei Parks sind Biosphärenreservate. BIRDLIFE INTERNATIONAL führt 84 ornithologisch bedeutsame Gebiete auf, von denen zahlreiche in Schutzgebieten liegen [1]. |

Ankarafantsika-Nationalpark, Nordwest-Madagaskar

|

|

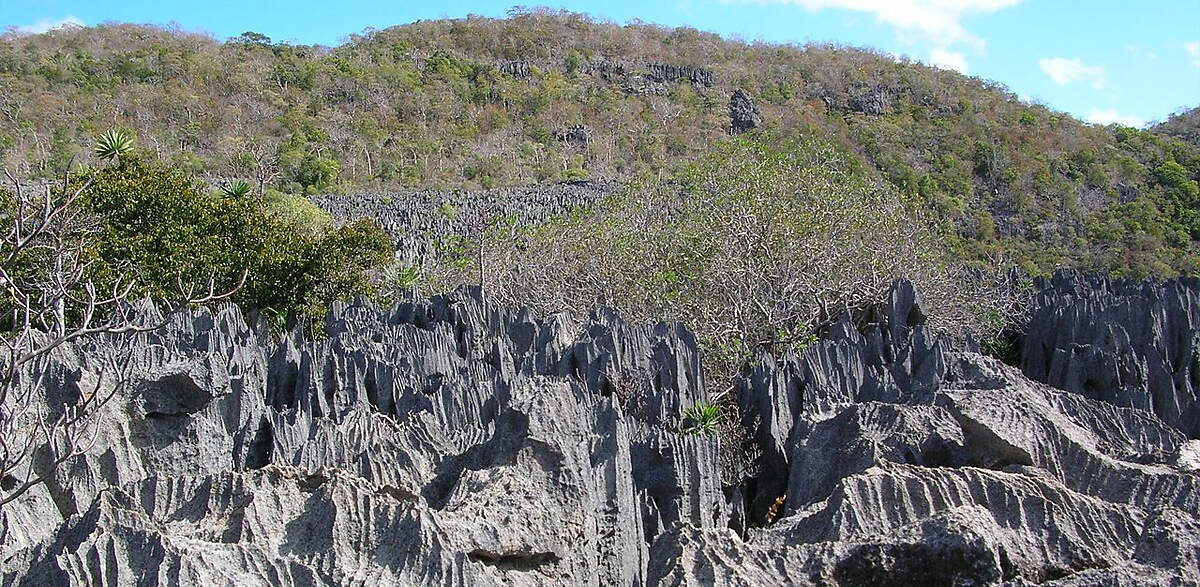

Bestehend seit 2002. Das Gebiet besteht aus Trockenwäldern, Savannen, Kalksteinhügeln und Seen. Charakterpflanzen: Das Pflanzeninventar des Parks umfasst 823 Arten, von denen die allermeisten endemisch sind. Bei vielen Arten handelt es sich um Medizinalpflanzen. Besonders auffällige Gewächse sind: das bis 8 m hohe sukkulente Pachypodium rutembergianum, der Affenbrotbaum (Adansonia madagascariensis var. boinensis), verschiedene Palisanderhölzer (Dalbergia spp.), die als Medizinalpflanzen genutzten Bäume Baudouinia fluggeiformis, Cedrelopsis grevei und Strychnos myrtoïdes, sowie die Raffia-Palme (Raphia farinifera). Tierwelt: Im Park wurden 8 Lemurenarten beobachtet, darunter der nur hier vorkommende Goldbraune Mausmaki (Microcebus ravelobensis) sowie Schwarzkopfmaki, Mongozmaki und Coquerel-Sifaka (Propithecus coquereli). Die Raubtiere sind durch den Falanuk (Eupleres goudotii) und die Fossa vertreten, die Wälder des Parks sind das alleinige Areal der Ankarafantsika-Großfußmaus (Macrotarsomys ingens). Wegen seiner 129 Arten umfassenden Vogelwelt ist der Ankarafantsika-Nationalpark ein ornithologisch bedeutendes Gebiet (IBA MG027). Literatur und Internetquellen: [1; 8; 9] |

Mantadia-Andasibe-Nationalpark, Ost-Madagaskar

|

|

Bestehend seit 1989. Zum Park gehört auch das 810 ha große Analamazaotra-Sonderreservat. Die dichtbewaldete, hügelige Landschaft des Parks wird von zahlreichen kleinen Flussläufen durchbrochen, von denen einige aufgestaut wurden. Charakterpflanzen: Regenwald (größtenteils Sekundärwald) mit Palmen (Dypsis, Ravenea), Palisander- (Dalbergia), Ebenholz- (Diospyros), Lalona- (Weinmannia) und Schraubenbäumen. Es wurden über 1'200 Pflanzenarten nachgewiesen, von denen 77% endemisch sind, darunter befinden sich 120 endemische Orchideenarten. Tierwelt: Im Park leben 14 Lemurenarten, darunter Schwarzkopfmaki, Rotbauchmaki, Großer Bambuslemur, Östlicher Grauer Bambuslemur (Hapalemur griseus), Schwarzweißer Vari, Diademsifaka (Propithecus diadema), Indri (Indri indri), Wollmaki (Avahi laniger) und Fingertier, 58 andere Säugetiere, darunter Fossa, Fanaloka, Ringelschwanzmungo und Falanuk (Eupleres goudotii). Allein für das kleine Analamazaotra-Sonderreservat werden 11 Tanrek-Arten angegeben, darunter Kleiner Igeltanrek, Tiefland-Streifentanrek und Großer Tanrek, Wegen seiner artenreichen Vogelwelt ist das Reservat ein bedeutendes Vogelschutzgebiet, in dem über 117 Arten nachgewiesen wurden (IBA MG054). Darunter befinden sich Mähnenibis, Hovaralle (Sarothrura insularis), Madagaskar-Fruchttaube (Alectroenas madagascariensis), Madagaskar-Schleiereule (Tyto soumagnei), Blauer Seidenkuckuck, Rotstirn- (Coua reynaudii) und Rotbrust-Seidenkuckuck (C. serriana) sowie Blaukopf-Erdracke. 51, zu 95% endemische, Reptilien- und 84 Amphibienarten, von denen 98% endemisch sind, machen die Herpetofauna des Parks aus. Darunter befinden sich Parsons Chamäleon (Calumma parsonii), und die Frösche Aglyptodactylus madagascariensis, Boophis difficilis, Mantella pulchra, Mantidactylus grandidieri und Platypelis barbouri. Literatur und Internetquellen: [1; 4; 5; 8; 9, 10] |

Marojejy-Nationalpark, Nord-Madagaskar

|

|

Bestehend als Integrales Reservat seit 1952, als Nationalpark seit 1998 und als Weltnaturerbe seit 2007. Marojejy ist ein Gebirgsmassiv mit steilen Granitgipfeln, das zu 90% von Wald bedeckt ist. Dabei handelt es sich um Tiefland-Regenwald, feuchten immergrünen Wald der Hügelstufe und dichten Hartlaubwald der montanen Stufe. Darüber Buschland mit Baumheiden und alpine Rasen. Charakterpflanzen: Im Park kommen etwa 350 Farnarten vor, darunter Baumfarne (Alsophila alticola, A. boiviniiformis), 50 Palmenarten, einschließlich der vom Aussterben bedrohten Marojejya darainii, ferner u.a. Sternapfelbäume (Chrysophyllum sp.), Herzblättrige Feigen (Ficus polita) und Palisanderhölzer (Dalbergia baroni, D. louvelii). Tierwelt: Zu den im Park vorkommenden Säugetiere gehören 11 Lemurenarten, darunter Nördlicher Bambuslemur (Hapalemur occidentalis), Weißkopfmaki, Rotbauchmaki, Seidensifaka (Propithecus candidus), Indri (I. indri) und Fingertier, ferner Breitstreifenmungo (Galidictis fasciata), Fossa, Fanaloka und 25 verschiedene Kleinsäuger. Mit 96 Vogelarten, wovon 63 endemischen, gilt der Park als ornithologisch bedeutendes Gebiet (IBA MG016), und die Herpetofauna zählt 149 Arten. Literatur und Internetquellen: [1, 8, 9] |

Masoala- und Nosy Mangabe-Nationalpark, Nordost-Madagaskar

|

|

Bestehend als Nationalpark seit 1997 und als Weltnaturerbe seit 2007. Masoala schützt den größten zusammenhängenden Regenwald Madagaskars, bestehend aus Tiefland-, Hügel- und Bergregenwald, ferner Küstenwälder und Mangrovensümpfe. Zum Park gehören auch die 520 ha große, bis auf einen Campingplatz für Forscher und Touristen unbesiedelte Insel Nosy Mangabe in der Baie d’Antongil und die Meereschutzgebiete Tampolo, Ambodilaitry und Ifaho mit Sandstränden und Korallenriffen Charakterpflanzen: Im Park wurden ca. 1'100 Gefäßpflanzen nachgewiesen, in den Meeresschutzgebieten 99 Algenarten. Marojejya darainii, Dypsis pachyramea und Lemurophoenix halleuxi sind in Nordost-Madagaskar endemische Palmen. Nur auf der Halbinsel kommt die fleischfressende Kannenpflanze Nepenthes masoalensis vor. Auch Takhtajania perrieri, einen urtümlicher Strauch aus der Familie der Winteraceae gibt es hier. Auf der Masoala-Halbinsel gedeihen wertvolle Harthölzer, so über 25 Arten Ebenhölzer(Diospyros spp.) sowie Palisander-Arten (Dalbergia spp.) einschließlich Rosenholzbäume (Dalbergia latifolia, D. nigrescens und D. oliveri), die oft illegal geschlagen werden. Tierwelt: Im Masoala-Nationalpark sind 10-11 Arten von Halbaffen zuhause, darunter der Weißkopfmaki, der in den 1930er Jahren auf Nosy Mangabe angesiedelte Gürtelvari, Roter Vari, und Fingertier. Unter den 9 Raubtierarten befinden sich Fossa, Fanaloka, Ringelschwanzmungo , Schlichtmungo (Salanoia concolor) und Falanuk (Eupleres goudotii). Angesiedelt wurde das Afrikanische Buschschwein (Potamochoerus larvatus). In der Baie d'Antongil halten sich von Juli bis September Buckelwale (Megaptera novaeangliae) auf und gebären ihre Jungen. Verschiedene Delfinarten können während des ganzen Jahres beobachtet werden. Der Park ist ein bedeutendes Vogelschutzgebiet, in dem 111 Arten nachgewiesen wurden, davon 60 endemische (IBA MG017). Von besonderer Bedeutung ist er für den bedrohten Madagaskar-Schlangenhabicht (Eutriorchis astur). An Reptilien und Amphibien seien Pantherchamäleon und Großer Madagaskar-Taggecko sowie Tomatenfrosch und das Folohy-Buntfröschchen erwähnt. Literatur und Internetquellen: [1; 3; 8; 12] |

Integrales Naturschutzgebiet Betampona, Ost-Madagaskar

|

|

Bestehend seit 1927. Weltnaturerbe seit 2007. Das Gebiet liegt in hügeligem Gelände. Es wird von 12 Bächen durchflossen, die an mehreren Orten Wasserfälle aufweisen, und ist mit dichtem Regenwald besetzt. Vegetation und Charakterpflanzen: Es wurden 219 Gefäßpflanzen nachgewiesen (was wohl unvollständig ist), davon 141 Farn- und 25 Palmenarten, unter denen Dypsis tsaravotsira besondere Erwähnung findet. Tierwelt: Im Schutzgebiet leben 11 Lemuren, darunter Weißkopfmaki, Indri (Indri indri) und Diademsifaka (Propithecus diadema). Der Bestand an Schwarzweißen Varis wurde mit Tieren aus nordamerikanischen Haltungen aufgestockt. Ferner gibt es vier Raubtierarten: Fossa, Ringelschwanz-, Breitstreifen- (Galidictis fasciata) und Schlichtmungo (Salanoia concolor). Betampona ist ein ornithologisch bedeutendes Gebiet (IBA MG048), in dem 93 Vogelarten nachgewiesen wurden, davon 44 madagassische Endemiten. Anzutreffen sind u.a. Zwergtaucher, Glockenreiher (Egretta ardesiaca), Hammerkopf, Mähnenibis, Brauner Sichler, Perlwachtel, Madagaskartaube, Teichhuhn, Großer Vasapapagei, Grauköpfchen, Blauer und Spitzschopf-Seidenkuckuck, Schuppen-Erdracke (Brachypteracias squamigera), Helm- (Euryceros prevostii) und Schwarzvanga (Oriolia bernieri). Die Herpetofauna ist laut Nationalparkverwaltung mit 29 Reptilien- und 38 Amphibienarten vertreten. Literatur und Internetquellen: [1; 8; 9; 14] |

Weitere Schutzgebiete (Auswahl)

|

|

Nationalparks

Integrales Naturschutzgebiet

Sonder-Reservate

Andere

|

Literatur und Internetquellen

- BIRDLIFE DATA ZONE

- GLAW, F. & VENCES, M. (2007)

- GRAF, R. 2005

- LEMURS OF MADAGASCAR

- MADAGASKAR.DE

- MARRIED TO PLANTS

- MITTERMEIER, R.A., MYERS, N. & GOETTSCH-MITTERMEIER, C. (1999)

- PARCS MADAGASCAR

- PRESTON-MAFHAM, K. (1991)

- PROTECTED PLANET

- ROTE LISTE DER IUCN

- RÜBEL, A., HATCHWELL, M. & MACKINNON, J. (2003)

- SCHWITZER, C., SCHWITZER, N, RANDRIATHAHINA G. H. & KAUMANS, W. (2005)

- SEILER, M. & SCHWITZER, C. (2010)

- WWW.INATURALIST.ORG

Zurück zu Übersicht Meere, Inseln, Antarktis

Weiter zu Maskarenen

LUTZMANN, N. (2007)

Untersuchungen zur Ökologie der Chamäleonfauna der Masoala-Halbinsel, Nord-Ost Madagaskar.

Dissertation

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

(1. Referent: Prof. Dr. Wolfgang Böhme, 2. Referent: Prof. Dr. Steven F. Perry)

in Zusammenarbeit mit Zoo Zürich

301 Seiten

Zusammenfassung:

Während zweier Feldaufenthalte vom April bis Juni 2003 und vom Oktober 2003 bis Januar 2004 wurden von insgesamt sieben Chamäleonarten an drei verschiedenen Standorten um die Baie d'Antongil, Nord-Ost Madagaskar, Daten zur Morphologie und Ökologie aufgenommen. Die drei Untersuchungsgebiete waren die Stadt Maroantsetra, die Insel Nosy Mangabe und das Forschungscamp Andranobe an der Westküste des Masoala National Parks.

Während der erste Aufenthalt am Ende der warmen Jahreszeit lag und insbesondere zur Datenaufnahme zur Morphologie, Populationsstruktur, Schlafhöhen, Fortpflanzungsverhalten und zum Kotprobensammeln gedacht war, waren die Schwerpunkte des zweiten Aufenthaltes zum Beginn der warmen Jahreszeit die Abschätzung der Populationsgrössen und der Raumnutzung 'home range'. Die Kotproben wurden auf Eier und Larven von Helminthen und auf Nahrungsbestandteile untersucht.

Von Brookesia peyrierasi, B. superciliaris, Calumma nasutum und Furcifer pardalis wurden genügend Exemplare gefunden, um statistische Tests anzuwenden. Von C. cucullatum, C. parsonii und F. aff. willsii wurden nur einzelne Exemplare gefunden, von denen lediglich Daten zur Morphologie und Habitat sowie Kotproben gesammelt werden konnten.

Sowohl bei B. superciliaris als auch bei C. nasutum sprechen die untersuchten morphologische und ökologische Daten für eine taxonomische Eigenständigkeit der Populationen. Das einzelne Männchen von F. aff. willsii war durch das Fehlen der Nasenfortsätze sicher zu erkennen und nicht artgleich mit den F. willsii des zentralen Ostens Madagaskars. Die Exemplare der anderen Arten entsprachen gut den bisher veröffentlichen Angaben zur deren Morphologie. Nur die bisherigen publizierten Maximalgrössen beider Geschlechter von B. peyrierasi wurden um zwei bzw. drei Millimetern übertroffen.

Statistisch signifikante Unterschiede in der Kopf-Rumpf-Länge, Schwanzlänge und Gesamtlänge zwischen den Geschlechtern konnten nur bei F. pardalis bestätigt werden. Die Aussage, dass bei der Gattung Brookesia die Weibchen grösser werden, konnte statistisch nicht nachvollzogen werden. Bei B. superciliaris waren allerdings die Weibchen signifikant schwerer.

Die Habitatwahl entsprach bei B. peyrierasi und B. superciliaris den veröffentlichten Daten. C. nasutum konnte entgegen anderer Literaturangaben ausschliesslich im primären Regenwald gefunden werden. C. cucullatum kann ausserhalb des Waldes bzw. in der Sonne scheinbar nur wenige Minuten überleben. Nicht seltene Funde von F. pardalis (auch bei der Eiablage) innerhalb von Waldgebieten und dort weit entfernt von Wasserläufen werden im Zusammenhang mit der in mehreren Veröffentlichungen statistisch gegebenen "Wassergebundenheit" von Chamäleons innerhalb des Waldes diskutiert. Eine Gegenhypothese zu bisherigen Erklärungen wird formuliert.

Abweichungen in den Fundzahlen und -häufigkeit der Arten werden anhand der verschieden angewandten Suchmethoden anderer Autoren diskutiert, wobei der Einsatz von Handlampen besonders hervorgehoben wird. Insbesondere auf der Insel Nosy Mangabe werden sehr hohe Populationsdichten für B. peyrierasi (bis zu 996 Tiere/ha) und C. nasutum (bis zu 253 Tiere/ha) nachgewiesen. Auch wenn für andere Chamäleonarten schon recht hohe Dichten errechnet wurden, fallen von mir errechneten Werte im Vergleich zu bisherigen Daten auf. Dies wird mit der besonderen Inselsituation und dem etwaigen Fehlen von Konkurrenzarten bzw. Prädatoren begründet. Die Daten zur Geschlechtsstruktur bestätigen die für Brookesia-Arten gemachte Aussage des Männchenüberschusses und die des Weibchenüberschusses bei Calumma-Arten für C. nasutum. Bei F. pardalis wird ein ausgewogenes Geschlechtsverhältnis festgestellt, was den Daten in der Literatur entspricht.

49,1 % aller Kotproben wiesen keine pathogene Parasiten auf. Die sechs nachgewiesenen Parasitengruppen waren sehr unterschiedlich in und unter den Chamäleonarten verteilt. Bei C. cucullatum wurden fünf der sechs Parasitengruppen gefunden und Kokzidien der Gattung Eimeria bei sechs der sieben Chamäleonarten nachgewiesen. Die Untersuchungen zur Nahrungszusammensetzung gestalteten sich auf Grund des guten Verdauungszustandes in den Kotproben und fehlender Vergleichsliteratur schwierig. Das Nahrungsspektrum ist jedoch gross. So waren die Arachnida in 64,81 %, Coleoptera in 51,85 % und die - meist an Hand der Flügelschuppen nachgewiesene - Gruppe der Lepidoptera in 38,89 % der Proben die häufigsten Nahrungsgruppen. Die individuenreichste Gruppen waren dagegen die Coleoptera mit 23,43 % aller bestimmten Nahrungsindividuen, gefolgt von den Diptera mit 18,14 % und den Arachnida mit 12,34 %. Signifikante Unterschiede der Schlafhöhen zwischen den Geschlechtern wurden nur bei der Art C. nasutum, bei der die Männchen deutlicher höher ruhend gefunden wurden, nachgewiesen. Für B. peyrierasi wird die durchschnittlich geringste Schlafhöhe für Chamäleons festgestellt. Diese wird auch im Zusammenhang mit höheren Fundzahlen während und nach Regenfällen diskutiert.

Durch die Markierung der Fundplätze konnten bei einigen Exemplaren die zurückgelegte Strecke zwischen Funden vermessen werden. Die erhaltenen Daten unterstützen die Annahme, dass Chamäleons eher keine territorialen Tiere sind. Am ehesten sind Weibchen von F. pardalis dauerhaft in einem Gebiet über bis zu drei Monate zu beobachten gewesen. Daten zur Fortpflanzungsbiologie konnten bei B. peyrierasi, B. superciliaris und C. nasutum in der Natur nur durch die Beobachtung trächtiger Weibchen aufgenommen werden. Von F. pardalis wurden vier Gelege über den gesamten Zeitraum, zwei nur einmalig untersucht. Die Eier wuchsen während dieser Zeit durchschnittlich um sechs Millimetern in der Länge und fünf Millimetern in der Breite. Das Gewicht erhöhte sich durchschnittlich um 1,15 g. Durch regelmässige Konservierung von Eiern aus den Gelegen wurde die Embryonalentwicklung nachvollzogen. Eine erste Entwicklung wurde erst im Oktober, der Schlupf im Dezember und Januar nachgewiesen. Während der gesamten Entwicklungszeit wurde die Temperatur mit Datenloggern gespeichert, die mit durchschnittlichen 22,8 - 24,1 °C (min-max: 17,4 - 33 °C) nicht den in der Terrarienhaltung verbreitet angewandten Temperaturen entsprachen.

Mit den artspezifischen Daten wurden die Jahrszyklen von B. peyrierasi, B. superciliaris, C. nasutum und F. pardalis versucht aufzuzeigen. Bei B. peyrierasi und C. nasutum wird vermutet, dass auf der Masoala-Halbinsel die sonst auf Madagaskar übliche regenzeitabhängige Fortpflanzungszeit nicht, bei den beiden anderen Arten jedoch eingehalten wird.

Die Verhaltensbeobachtungen zur Abwehr werden mit denen aus der Literatur bekannten verglichen. Dabei wurde für die beiden Brookesia-Arten festgestellt, dass sowohl das Maulöffnen zur Abwehr als auch das "Spine Thrusting" für B. peyrierasi bisher nicht nachgewiesen war.

Abschliessend werden die Ergebnisse zur 'home range', Nahrungszusammensetzung und -grösse und den Temperaturen im Zusammenhang mit Problemen in der Haltung und Zucht von Chamäleons diskutiert. Die möglichen Auswirkungen auf den Artenschutz und die mögliche und nötige nachhaltige Nutzung der Wälder Madagaskars und insbesondere der Chamäleons werden aufgezeigt.

lutzmann-biblio

Fossa-Fonds

Die ausschließlich auf Madagaskar vorkommende Fossa war ursprünglich auf der ganzen Insel weit verbreitet. Der einzelgängerisch lebende, elegante Jäger stellt seinen Beutetieren in den verbliebenen Waldregionen der Insel nach. Der Bestand der Fossa leidet dramatisch unter der kontinuierlichen Lebensraumzerstörung durch den Menschen. In den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten des zentralen Hochlandes fehlen Fossas heutzutage gänzlich. Darüber hinaus sind sie bei den Madagassen als Räuber von Hausgeflügel verhasst und werden bejagt. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Bestand unterhalb von 2500 Tieren aus. Die IUCN klassifiziert die Art entsprechend als „gefährdet“ in ihrer Roten Liste und erwartet weiterhin sinkende Bestandszahlen.

Fossa-Fonds zum Schutz des größten Raubtieres auf Madagaskar

Zoo Duisburg und andere

|

Madagassen bei der Auswahl von Baumaterialien für die Öko-Öfen © Chances for Nature

|

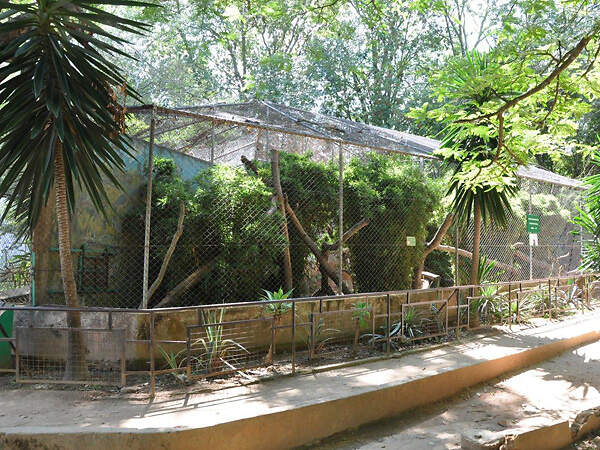

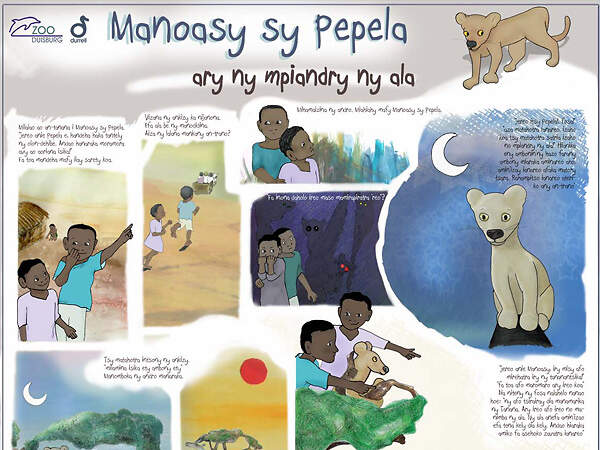

Aufgrund seiner herausragenden Zuchterfolge wurde dem Zoo Duisburg im Jahre 1994 das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für die Fossa übertragen, mit dem Ziel, eine genetisch intakte Population in Menschenobhut aufzubauen. Sechs Jahre später folgte das Internationale Zuchtbuch. Der derzeitige Weltbestand (Stand: Anfang 2020) in 69 Zoologischen Gärten und Zuchtzentren setzt sich aus knapp 140 Tieren zusammen, die knapp zur Hälfte in Europa, zu etwa zwei Fünfteln in Nordamerika und etwa einem Zehntel in Asien und Madagaskar gehalten werden. Vergleichsweise lebten 1975 gerade einmal acht Tiere in drei Zoos weltweit! Zeitgleich mit der Errichtung des EEPs startete der so genannte Fossa-Fonds, in den die teilnehmenden Zoologischen Gärten einzahlen, um Naturschutzmaßnahmen auf Madagaskar zu fördern. In- und ex-situ-Projekte – sowohl solche im ursprünglichen Lebensraum als auch im Zoo – sollten von Anfang an Hand in Hand gehen. Mit Mitteln aus dem Fonds und tatkräftiger Hilfe von Duisburger Pflegern wurde beispielsweise eine Zuchtstation im Zoo der Hauptstadt Madagaskars errichtet. Etliche wissenschaftliche Arbeiten wurden initiiert und abgeschlossen, um grundlegende und verlässliche Freiland-Daten über eine in ihrer allgemeinen Biologie und Ökologie weitgehend unerforschten Raubtierart zu erheben. Eine im Jahr 2012 abgeschlossene, vom Fossa Fonds mitfinanzierte Doktorarbeit über die soziale Organisation sowie das einzigartige Paarungsverhalten der Fossa im Freiland erbrachte faszinierende wie alarmierende Erkenntnisse (LÜHRS 2012). Ende 2014 kam schließlich eine Dissertation aus der veterinärmedizinischen Abteilung des Zoo Duisburg zum Abschluss, bei der eine Injektionsnarkose für die Fossa erfolgreich etabliert wurde, die möglichst sicher und komplikationslos ist und sich auch unter Feldbedingungen anwenden lässt (LANGER 2014). Ungeachtet der Bedeutung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse darf nicht vergessen werden, wie wichtig die Arbeit mit den bedürftigen Menschen vor Ort ist. Aufgrund der fortschreitenden Lebensraumzerstörung und einhergehenden Reduktion der Fossa-Bestände auf Madagaskar sind die Verantwortlichen im Zoo Duisburg daher ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, wo sich der Fossa-Fonds vermehrt in diesen Bereich des Naturschutzes einbringen kann. So entstand 2014 eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem deutschen Verein „Chances for Nature e.V.“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige Konzepte und Ideen zum Schutz von Lebensräumen und biologischer Vielfalt zu entwickeln und diese gemeinsam mit den Menschen vor Ort umzusetzen. Dabei steht das Miteinander von Mensch und Natur im Vordergrund. Die Arbeit des Vereins setzt vor allem solche Konzepte und Ideen um, die es den Menschen vor Ort erlauben, von der biologischen Vielfalt ihrer Heimat und deren Schutz zu profitieren. Dabei sollen die Pflege und der Erhalt einer intakten Umwelt neue Einkommensmöglichkeiten erschließen. Chances for Nature setzt dort an, wo es der Natur und den Bäumen sprichwörtlich an den Kragen geht: um das Ausmaß illegal gefällter Bäume zur Gewinnung von Holzkohle zu minimieren, die die Madagassen für den Betrieb traditioneller Öfen verwenden, wird in der Region Menabe eine ressourceneffizientere Version eines Ofens propagiert. Menabe liegt im Westen Madagaskars und wartet mit einer einzigartigen Flora und Fauna auf, darunter die Fossa. Im Rahmen von Workshops erlernen Madagassen die Herstellung der Öfen mit Materialien aus der Umgebung. Im Vorfeld wurde dazu von den Projektleitern eine detaillierte Analyse der Eignung der Böden im Gebiet ausgesuchter Dörfer gemacht und ein Prototyp entwickelt. Einzelne Schritte während des Workshops beinhalten das Suchen und Erkennen von brauchbaren Böden, die Verarbeitung der Rohmaterialien und Mischen derselben, die Herstellung der Einsätze sowie der metallischen Hülle und letztlich ihr Zusammenfügen. Neben einem Zertifikat für die Teilnehmer erhalten die Bürgermeister der Dörfer darüber hinaus die notwendigen Werkzeuge für die Herstellung weiterer Öfen. Die Teilnehmer haben somit die Möglichkeit, das Erlernte weiter anzuwenden. Während des Workshops wurden verschiedene Dörfer mit einem mobilen Kino besucht und für ihre Umwelt und nachhaltige Ressourcennutzung sensibilisiert. Chances for Nature hatte dafür in der Vergangenheit einen Film in der Landessprache Malagasy erstellt. Der Film spricht zahlreiche Probleme an wie beispielsweise die Brandrodung und zeigt die verheerenden Konsequenzen für Mensch und Natur auf. Er verweist insbesondere auf alternative, nachhaltige Techniken: So erfahren die Zuschauer anhand einer PowerPoint-Präsentation, wie ökologische Öfen hergestellt werden. Weiterhin wurden zwei Präsentationen über die Fossa erstellt und in den Dörfern gezeigt. Die erste Präsentation zeigt eine Bildergeschichte über die Fossa als Wächter des Waldes. Die Geschichte ist auf mehrere PowerPoint-Folien aufgeteilt und wird als Bildergeschichte mit dem mobilen Kino auf die Leinwand projiziert. Die Kinder im Dorf lesen dann abwechselnd jeweils eine Folie vor und sind so aktiv an der Präsentation beteiligt. Die zweite Präsentation beinhaltet einige Fakten über die Fossa wie Größe, Ernährung sowie Verhalten und stellt gleichzeitig ein Quiz dar. Die vorgetragenen Inhalte werden so interaktiv mit den jeweiligen Dorfbewohnern diskutiert. Der Film, die Präsentationen und das Quiz über die Fossa stoßen grundsätzlich auf große Begeisterung. Der Strom für die Filme und Präsentationen kommt von einem pedalgetriebenen Generator, der mit Mitteln des Fossa-Fonds angeschafft wurden. Zudem werden Umweltcamps für Schulkinder - Projekttitel „Little Rangers“ – durchgeführt, in denen den Kindern die einheimische Fauna und Flora und das Ökosystem nahegebracht, aber auch über dessen Gefährdung und Möglichkeiten, diesen entgegenzuwirken, aufgeklärt wird. Ein Hauptgrund für die Bejagung der Fossa ist, dass sie oftmals Nutztiere reißt, insbesondere Hühner. Um dem entgegenzuwirken, wurden fossasichere Hühnerställe errichtet die Dorfbewohner in der Hühnerhaltung geschult. Zudem wird so das Einkommen der lokalen Bevölkerung verbessert, die die Hühner unter anderem an die lokale Forstbehörde CNFEREF für die Verpflegung von Touristen verkaufen können. Der Zoo Duisburg wird im Verbund mit den europäischen Haltern mittels des Fossa-Fonds die Zusammenarbeit mit Chances for Nature zukünftig intensivieren und seinen finanziellen Beitrag leisten, um die vielversprechenden Aktionen ausweiten zu können: Zum Schutz einer Flaggschiffart, die es ohne greifende Schutzmaßnahmen auf Madagaskar und ohne eine Reservezucht in Menschenobhut ansonsten nicht bis ins nächste Jahrhundert schaffen wird. Text: Dr. Jochen Reiter / Johannes Pfleiderer |

Literatur und Internetquellen:

Tierart-Datenblatt: Fossa (Cryptoprocta ferox)

Lebensräume: Madagaskar

Zurück zu Fossa (Cryptoprocta ferox)

Weiter zu Ringelschwanzmungo (Galidia elegans)

SEILER, M. & SCHWITZER, C. (2010)

Einflüsse von Habitatveränderung auf das Verhalten und die Ökologie des Sahamalaza-Wieselmakis (Lepilemur sahamalazensis) in Nordwest-Madagaskar.

Z. Kölner Zoo 53(3): 151-161.

Zusammenfassung:

Der Sahamalaza-Wieselmaki (Lepilemur sahamalazensis) wurde erstmalig im Februar 2006 aus dem Wald von Ankarafa auf der Sahamalaza-Halbinsel beschrieben und aufgrund seines vermutlich sehr kleinen und bereits stark degradierten Verbreitungsgebiets in die von der IUCN herausgegebene Liste der 25 bedrohtesten Primatenarten 2006 – 2008 aufgenommen. Bisher wurden lediglich Populationsdichte, Habitatpräferenz und Aktivitätsbudget dieser Art untersucht. Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss der Habitatzerstörung auf Schlüsselaspekte des Verhaltens (Streifgebiet, Sozial- sowie Räuberabwehrverhalten und akustische Kommunikation) von L. sahamalazensis zu untersuchen, um zukünftige Schutzmaßnahmen für diese Art zu unterstützen. Zusätzlich wird das geplante Projekt dazu beitragen eine Forschungspräsenz im UN-Biosphärenreservat und Nationalpark auf der Sahamalaza-Halbinsel zu erhalten. Auf diesem Wege wird das Bewusstsein der Öffentlichkeit gefördert und langfristige Schutzmaßnahmen und Forschungsbemühungen für diese Art und deren Habitat unterstützt.

seiler-biblio

Blauaugen-Maki Feldprojekt

Erforschung und Schutz des Blauaugen-Maki in Madagaskar

ca. 30 Zoos

Literatur und Internetquellen:

- ANDRIAHOLINIRINA, N.et al. 2014. Eulemur flavifrons. The IUCN Red List of Threatened Species: e.T8211A16117351. http://www.iucnredlist.org/details/8211/0. Downloaded on 18 May 2018.

- SCHWITZER, C., SCHWITZER, N, RANDRIATHAHINA G. H. & KAUMANS, W. (2005)

- SEILER, M. & SCHWITZER, C. (2010)

- AECCL - Association Européenne pour l'Étude et la Conservation des Lémuriens

Tierart-Datenblatt: Sclater's Maki (Eulemur (macaco) flavifrons)

Lebensraum: Madagaskar

Zurück zu Übersicht Spitzhörnchen, Halbaffen und Affen

Zurück zu Sclater's Maki (Eulemur flavifrons)

Weiter zu Mohrenmaki (Eulemur macaco)

SCHWITZER, C., SCHWITZER, N, RANDRIATHAHINA G. H. & KAUMANS, W. (2005)

Inventory of the Eulemur macaco flavifrons population in the Sahamalaza protected area, northwest Madagascar, with notes on an unusual colour variant of E. macaco.

Primate Report Special Issue 72 (1): 39-40.

Abstract:

The blue-eyed black lemur (Eulemur macaco flavifrons; Emf), the taxonomic validity of which was recently confirmed, was rediscovered by science only in 1983 and is still one of the least-studied of all lemur taxa.

It is only found in the sub-humid forests of the Sahamalaza peninsula and in a small stretch of forest on the adjacent mainland. In the north-eastern part of its range the subspecies seems to hybridise with the nominate subspecies, E. m. macaco (Emm).

Emf is listed as critically endangered by the IUCN. Its remaining habitat is already substantially fragmented. A protected area, including the Sahamalaza peninsula and thus the probably largest remaining population of blue-eyed black lemurs, is currently in the process of creation. As part of a long-term research and conservation programme we counted the total number of individual Emf in two fragments of the Ankarafa forest in the south-western part of the peninsula to be 37 individuals on 0.61 km2. We extrapolate this count to the total forested area of the national park and compare the figures with earlier population estimates for the subspecies. We moreover provide preliminary data on a population of Eulemur macaco showing an unusual fur colouration different to that of both described subspecies. These animals occur around the village of Kapany, about 12 km north of Maromandia [5] and thus in the western part of the Emf and Emm border region. As they are homogeneous in colouration across groups and forest fragments it is unlikely that they represent subspecies hybrids.

Der Volltext des Artikel s kann heruntergeladen werden von der Internetseite der AEECL: http://www.aeecl.org/documents/17.pdf

22.03.2015