HUSSNER, A. & HEILIGTAG, S. (2013)

Pistia stratiotes L. (Araceae), die Muschelblume, im Gebiet der unteren Erft (Nordrhein-Westfalen): Ausbreitungstendenz und Problempotenzial.

Veröff. Bochumer Bot. Ver. 5(1): 1-6.

Zusammenfassung:

2008 konnte erstmals in der Erft ein überwinterndes Vorkommen von Pistia stratiotes beobachtet werden, dass sich seitdem immer weiter ausbreitet, in der Erft und in angrenzenden Gewässern dichte Massenbestände ausbildet und die Gewässeroberfläche teilweise vollständig bedeckt. Die Bestände blühen reichlich von Juni bis in den November hinein und bilden viele Samen aus, die eine hohe Keimungsrate aufweisen. Aufgrund der bereits bestehenden Problematik der Beschattung ganzer Nebengewässer und Seitenarme und des durch die Verdriftung von Pflanzen und Samen in den Rhein bestehenden hohen Ausbreitungspotenzials der Art für den Rhein und angrenzende Gewässer erscheint ein Management der Art notwendig.

Abstract:

The Water Lettuce, Pistia stratiotes L. (Araceae) in the lower Erft region in North-Rhine Westphalia: Dispersal ability and ecosystem impact.

In 2008, an overwintering population of Pistia stratiotes has been observed for the first time in the river Erft in North-Rhine Westphalia. The species spreads quickly and forms dense monospecific populations within the stream network. The flowering period starts in June and ends in November, producing numerous and highly viable seeds. Due to the already existing problems caused by shade effects of dense Pistia populations as well as the high number of downstream drifting plants and seeds, particularly into the river Rhine, management strategies are needed in order to minimize the negative impact of this species on these river ecosystems.

hussner-biblio

Gebirge (2): Mittelgebirge in Zentraleuropa

Allgemeines

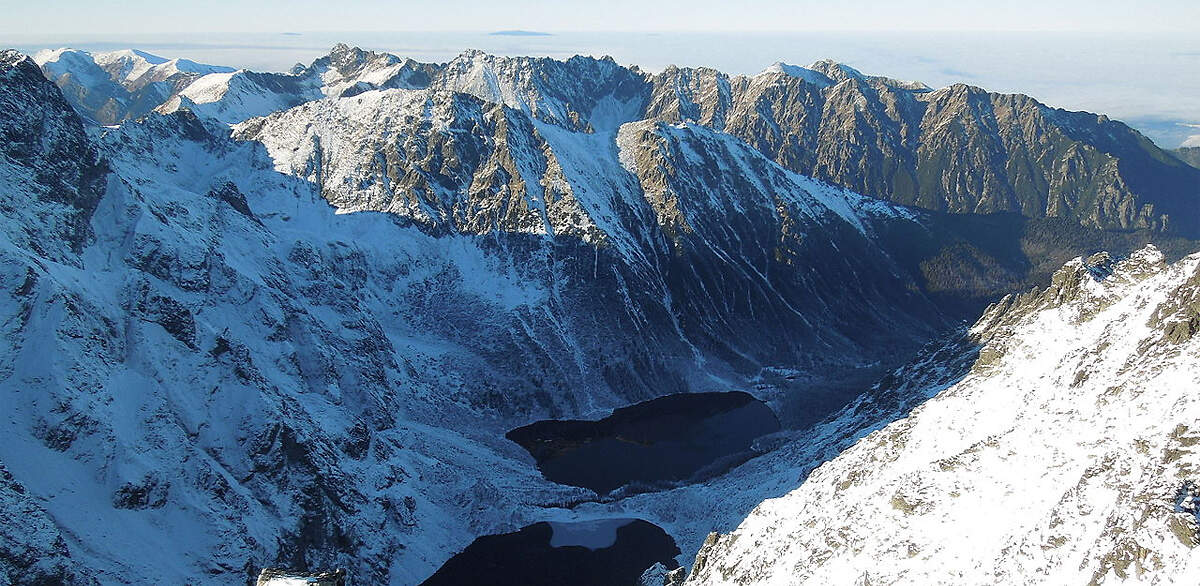

|

|

Mittelgebirge haben in unserem Gebiet eine Höhe bis zu etwa 1'800 m. Sie sind nicht vergletschert und meistens bis in die höchsten Lagen bewaldet. Im deutschen Sprachraum gehören dazu alle Gebirge mit Ausnahme der Alpen, wie Bayerischer Wald, Böhmerwald, Eifel, Elbsandsteingebirge, Elstergebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Fränkische Alb, Harz, Hunsrück, Hoher Meissner, Knüll, Pfälzer Wald, Odenwald, Rhön, Rothaargebirge, Schwäbische Alb, Schwarzwald, Sudeten, Taunus, Thüringer Schiefergebirge, Thüringer Wald, Vogelsberg, Zittauer Gebirge. Auch die Ardennen, die Vogesen, das Massif Central und der Jura sind Mittelgebirge. VegetationBis etwa 1'000 m.ü.M. stehen Buchenwälder, ab 700 m.ü.M. auch Tannen-Rotbuchenwälder und natürliche Fichtenwälder. In vielen Mittelgebirgen wurden die natürlichen Wälder durch Fichtenforste ersetzt. Diese Monokulturen sind besonders anfällig für das sogenannte "Waldsterben", das in den 1980er Jahren eines der bedeutendsten Umweltthemen war. Als Hauptursache für die Waldschäden, die sich in Schäden am Wurzelsystem und Nadelverlust bzw. bei Laubbäumen in Auflichtungen des Kronenbereichs manifestieren, wurde Luftverschmutzung durch Schadstoffe aus Industrie und Bergbau und dadurch verursachter saurer Regen festgemacht. Geschädigte Bäume sind auch anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer, von denen der Buchdrucker (Ips typographus) der wichtigste ist. Einige der dem Wald zusetzenden Schadfaktoren wurden seit den 1980er Jahren eliminiert oder verringert. Als Folge von durch den Klimawandel bedingter Erwärmung und zunehmender Trockenheit, was namentlich den Rotbuchen zu schaffen macht, sowie häufiger auftretenden Stürmen, leidet der Wald aber weiterhin. Besonders stark betroffen sind z.B. Harz, Riesengebirge, Erzgebirge, Jeschkengebirge, Thüringer Wald und Sächsische Schweiz. TierweltDas Säugetierspektrum ist ähnlich dem der Alpen. Ausgesprochene Hochgebirgstiere, wie Schneemaus, Schneehase, Alpensteinbock und Alpenmurmeltier fehlen, außer an einzelnen Stellen, wo die beiden letzteren angesiedelt wurden. Die Wildkatze ist in den Mittelgebirgen weit verbreitet. Die bisweilen "Juraviper" genannte Aspisviper kommt im Süden und Westen noch an vielen Stellen vor. Die Kreuzotter hat dagegen ihre Hauptverbreitung im Norden und Osten. Wo beide Arten vorkommen, bevorzugt die Kreuzotter die höheren Lagen. Alpengemse und Eurasischer Luchs waren in den Mittelgebirgen in der Regel ausgerottet, wurden aber mit Erfolg wiederangesiedelt. Wölfe werden namentlich in Frankreich wieder festgestellt, der im 19. Jahrhundert ausgerottete Braunbär fehlt noch. Das Massif Central ist ein Schwerpunkt für den Gänsegeier, auch Schmutzgeier nisten hier. Stellenweise wurden Sikahirsch und Mufflon angesiedelt, wobei es heute teilweise Bestrebungen gibt, diese gebietsfremden Arten wieder zu eliminieren. Typische ZootiereWolf, Rotfuchs, Steinmarder, Baummarder, Hermelin, Iltis, Dachs, Fischotter, Europäische Wildkatze, Eurasischer Luchs, Wildschwein, Rothirsch, Reh, Gemse, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Gartenschläfer. Haselhuhn, Auerhuhn, Wachtel, Gänsegeier, Schmutzgeier, Schwarzmilan, Wespenbussard, Mäusebussard, Wanderfalke, Turmfalke, Ringeltaube, Sperlingskauz, Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Raufusskauz, Schwarzspecht, Feldlerche, Wasseramsel, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Hausrotschwanz, Amsel, Mönchsgrasmücke, Mauerläufer, Kleiber, Kolkrabe, Aaskrähe, Eichelhäher, Tannenhäher, Elster, Star, Haussperling, Erlenzeisig, Grünfink, Buchfink, Stieglitz, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Goldammer. Mauereidechse, Zauneidechse, Smaragdeidechse, Aspisviper, Kreuzotter, Erdkröte, Grasfrosch, Feuersalamander, Bergmolch. |

Jura

|

|

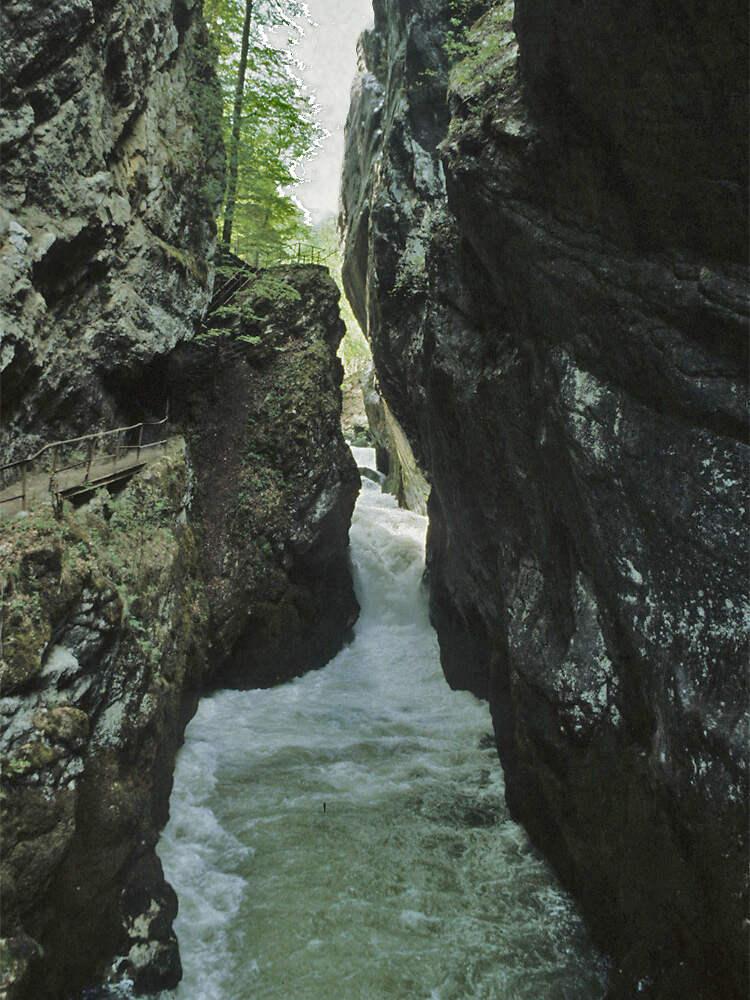

Der Jura im engeren Sinn verläuft parallel zu den Alpen. Er liegt nordwestlich des Schweizer Mittellandes, teils auf schweizerischem, teils auf französischem Staatsgebiet. Im Süden wird er von der Rhone, im Norden vom Rhein begrenzt. Er besteht überwiegend aus Kalkgestein, ferner aus Mergel- und Tonschichten. Er ist im Wesentlichen ein Faltengebirge, im Norden, in den Kantonen Aargau, Basel-Land und Jura sowie im angrenzenden Frankreich, gibt es aber einen ungefalteten Teil, den Tafeljura, der sich in geologisch gleich aufgebauten Mittelgebirgen in Schaffhausen (Randen) und Deutschland (Klettgau, Schwäbische und Fränkische Alb) fortsetzt. Der Tafeljura ist reich an Fossilien (Muschelkalk, Dinosaurier). Der Höchste Gipfel ist mit 1'720 m. ü. M. der Crêt de la Neige, der in der Nähe von Genf auf französischem Staatsgebiet (Département Ain) liegt. Der höchste Gipfel in der Schweiz ist der 1679 m hohe Mont Tendre im Kanton Waadt. In Mittelgebirgen gibt es Kare (französisch cirques), d. h. kesselförmige, von steilen Felswänden begrenzte Eintiefungen an den Bergflanken, die von kurzen Gletschern ausgeschürft worden sind. Einer der bekanntesten Kessel im Schweizer Jura ist der Creux du Van im Val de Travers. Dieser ist wahrscheinlich während der letzten Eiszeit entstanden. Er ist etwa 1'200 m breit und 500 m tief. Seine rund 160 m senkrecht abfallen Felswände ind insgesamt etwa 4 km lang. Andere, für Kalkgebirge typische Formationen sind Höhlen und Dolinen, die durch die Lösung von verkarstungsfähigem Gestein, und enge Schluchten, die durch mechanische Erosion enstanden sind. Der Französische Jura ist eines der höhlenreichsten Gebiete Europas. Bislang sind über 5'000 kleinere und größere Höhlen erforscht, das längste System weist eine Länge von über 40 km auf. Im Schweizer Jura ist namentlich die touristisch erschlossene Feengrotte von Vallorbe bekannt, ein gegen 3 km langes System von Tropfsteinhöhle und Gängen, aus dem die Orbe entspringt. Wegen des wasserdurchläßigen Untergrunds ist das Gewässernetz des Juras bescheiden. Es gibt nur wenige natürliche Seen, der größte in der Schweiz ist der Lac de Joux mit 9.6 km², der größte in Frankreich der Lac de Saint-point mit 5.2 km² Fläche. Der bedeutendste Fluss ist der Doubs mit 453 km Länge. Im Zuge der Auffaltung des Juras haben manche Flüße enge Durchbruchstäler, sogenannte Klusen gebildet. Wohl die schönste dieser Schluchten ist die Gorge de l'Areuse (ca. 450-720 m. ü. M.) im Neuenburger Jura. Die Areuse stürzt im Bereich der langgezogenen Schlucht über mehrere Wasserfälle 270 Meter in die Tiefe. TierweltDer letzte Braunbär im Schweizer Jura wurde 1855 erlegt. Der Luchs wurde hier vermutlich bereits im 18. Jahrhundert ausgerottet, im französischen Jura gab es noch Sichtungen bis um 1870. Von 1972-1975 wurden offiziell 2 Paare und vermutlich 6 weitere Tiere illegal angesiedelt. Heute (2022) liegt der Gesamtbestand im schweizerischen und französischen Jura bei ca. 140 Individuen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze im Jura nie ausgestorben. Aus der Schweiz war sie allerdings um 1960 weitgehend verschwunden. Ihre erneute Ausbreitung wurde gefördert durch die Ansiedlung von Wildfängen aus dem Burgund und von Nachzuchten aus schweizerischen Tierparks. Der Rothirsch wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Jura ausgerottet. Aus der Alpenpopulation wanderten ab dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer wieder einzelne Tiere ein. Verstärkt war dies ab etwa 2006 der Fall. Gebietsweise ist seitdem eine exponentielle Zunahme der Bestände zu beobachten, was dazu führte, dass 8 Schweizer Kantone und 3 französische Departemente zusammen mit Jagdverbänden ein Interreg-Projekt ins Leben riefen, das darauf abzielt, Bestandsentwicklung, Wanderungen und Waldschäden zu beobachten und Grundlagen für die Bewirtschaftung der Art zu liefern. Die Gemse verschwand während des Neolithikums, eventuell der Bronzezeit. 1950-62 wurden insgesamt 84 in den Alpen gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. 1965 wurden am Creux du Van 17 der bereits in der Altsteinzeit aus dem Jura verschwundenen Steinböcke angesiedelt. Die Kolonie konnte sich halten, hat sich aber nicht ausgedehnt. Der Bestand der wiederholt, hauptsächlich ab Ende der 1960er-Jahre ausgewilderten Alpenmurmeltiere stagnierte bis zur Jahrtausendwende. Danach nahm er zu, und das Artareal reicht heute vom Chasseral im Berner bis zum Noirmont im Waadtländer Jura. Das Areal des Auerhuhns ist seit den 1970er-Jahre im Jura um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im nördlichen und zentralen Jura ist die Art praktisch verschwunden. Das Birkhuhn ist seit etwa einem halben Jahrhundert ausgestorben. Das Haselhuhn hatte im Nordosten Arealverluste zu verzeichen, ist aber vom Chasseral Richtung Süden in geeigneten Wälder noch fast überall vorhanden. In ackerbaulich genutztem Gelände zwischen 400-1'200 m Höhe ist die Wachtel noch weit verbreitet. Der vielfältig strukturierte Nadelholzbestände bewohnende Sperlingskauz konnte sein Areal im Süden des Juras seit den 1990er-Jahren nach Norden und auch in tiefere Lagen ausdehnen. Dagegen zeichnet sich beim im Kettenjura noch weitverbreiteten Raufusskauz ein Rückgang ab. Sehr erfolgreich war ein 1972 begonnenes Wiederansiedlungsprogramm für den Uhu, der heute wieder den größten Teil des Juras besiedelt. Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts regional ausgestorbene Steinadler wanderte spontan ein. 1994 wurde die erste Brut im französischen, 2009 im Solothurner, 2014 im Berner und 2020 im Neuenburger Jura verzeichnet, und die Population wächst ist im ganzen Kettenjura kontinuierlich. 2021 wurde erstmals ein Steinadler von einer Windturbine getötet, was NGOs veranlasste ein Moratorium für den Bau von Windkraftanlagen in sensiblen Regionen zu fordern. |

Schwarzwald

|

|

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und umfangreichstes Mittelgebirge. Er entstand ab dem Eozän, also vor rund 50 Millionen Jahren, als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens und der damit verbundenen Aufwölbung der Grabenschultern. Er besteht aus einem kristallinen Grundgebirge (Gneise, Granit), das teilweise von einer Deckschicht aus Buntsandstein überlagert wird. Während der beiden letzten Eiszeiten war er stark vergletschert. Relikte dieser Vergletscherung sind einige Karseen wie z.B. der Mummelsee. Der Schwarzwald erstreckt sich entlang des Oberrheins vom Hochrhein, also der Grenze zur Schweiz, bis in die Gegend von Karlsruhe über eine Distanz von etwa 160 km. Er bedeckt eine Fläche von rund 6'000 km² und grenzt Im Osten an die aus Muschelkalk bestehenden Landschaften von Gäu, Baar und Klettgau. Wie bei seinem linksrheinischen Gegenstück, den Vogesen, befinden sich die höchsten Erhebungen des Schwarzwalds dem Rhein zugewandt im Süden. Es sind dies der Feldberg (1'493 m. ü. M.), das Herzogenhorn (1’416 m. ü. M.) und der Belchen (1’414 m. ü. M.). Der höchste Berg im mittleren Schwarzwald ist der Kandel (1'241 m. ü. M.) bei Waldkirch, im Nordschwarzwald die Hornisgrinde (1'164 m. ü. M.) in der Ortenau. Weil die relativ weiche Deckschicht aus Buntsandstein im Norden mächtiger ist, bildeten die Gletscher dort viel mehr Kare als im Süden. Am Ende der letzten Eiszeit gab es mi Nordschwarzwald 129 Kare, im Südschwarzwald nur deren 20. Heute verbeiben noch 9 Karseen im Nord- und 3 im Südschwarzwald. Der bekannteste im Norden ist der 3.7 ha große und 18 m tiefe Mummelsee, der größte natürliche Schwarzwaldsee ist der im Süden gelegene Titisee mit einer Fläche von 107 ha und einer Tiefe bis 39 m. Dieser wird an Fläche übertroffen durch den Schluchsee, einen Aufstau der Schwarza von 517 ha. Die längsten Fließgewässer (>90 km) sind die Enz, ein Nebenfluss des Neckars, Kinzig, Elz und Nagold, die der Oberrhein zufließen, und die in den Hochrhein fließende Wutach. VegetationUrsprünglich bestand der Schwarzwald aus Buchenwald, durchsetzt mit Weißtanne, die im Schwarzwald eines ihrer wichtigsten Vorkommen hat, lokal auch aus Fichten, Eichen und Waldkiefern. Der Mensch hat das ursprüngliche Bild des Waldes stark verändert. Im Mittelalter führte der Silberbergbau, danach bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts Eisenbergbau, Flößen von Bauholz nach den Niederlanden sowie Verkauf von Brennholz nach Freiburg und Basel, Glasbrennerei und Köhlerei, im 18. und 19. Jahrhundert Beweidung durch Rinder und Ziegen zu einer starken Nutzung und gebietsweise zu einer Entwaldung der Landschaft. Flößerei, Glasbrennerei und Köhlerei wurden 1827 von Wilhelm HAUFF in seinem zweiteiligen Märchen "Das Kalte Herz" thematisiert. Heute dominieren vielenorts Fichte und Waldkiefer. Für Farne, Bärlappe und Moose sind die sauren Böden, die kühl-feuchten Bedingungen und die geringe Konkurrenz durch anspruchsvollere Pflanzenarten sehr günstig. Die durch die jahrhundertelange Nutzung der Hochlagen entstandenen "Grinden" sind mit Pfeifengras, Rasenbinse und Heidekraut bewachsene, teils mit Legföhren und Birken-Gebüschen durchsetzte Freiflächen. Zusammen mit den natürlichen, teils baumfreien Vermoorungen der Hochlagen stellen sie einen ganz außergewöhnlichen Lebensraum dar, in dem zahlreiche andernorts sehr seltene Insektenarten vorkommen wie z. B. die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) oder der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). TierweltIn Höhenlagen zwischen 1'000 und 1'400 m lebt in der Region zwischen Feldberg, Belchen und Wiesental in bis zu 2.5 m tiefen Wohnröhren ein spektakulärer, wenn auch nur selten zu beobachtender Endemit: der bis zu 60 cm lange und 40 g schwere Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis). In den Grinden ist die Kreuzotter beheimatet. In lichten Bergwäldern und im Übergang zu den Grinden lebt eine der größten Auerhuhnpopulationen Mitteleuropas. Der Braunbär wurde bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausgerottet. Ein aus der Alpenpopulation stammendes Exemplar des im 19. Jahrhundert im Schwarzwald ausgerotteten Wolfs wurde 2015 von einem Auto überfahren. 2022 lag der Bestand bei 4 Rüden. Der Luchs wanderte ab 1988 wieder aus der Schweiz ein. 2022 gab es ebenfalls vier männliche Tiere. Die Wildkatze dürfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden sein. In den letzten Jahren wurden am Westrand des Schwarzwalds wieder Tiere nachgewiesen. Ende der 1930er Jahre wurden gut zwei Dutzend aus Österreich stammende Gemsen freigelassen, heute gibt es rund um Feldberg, Belchen und Blauen im Südschwarzwald elf kleine Gamsvorkommen mit insgesamt ca. 1'500-2'000 Tieren. Die Jagdstrecke ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt etwa 600 Stück pro Jahr. Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde ein Wildgatter bei Küssaberg aufgelöst, wodurch Sikahirsche in die freie Wildbahn gelangten Heute gibt es Sikawild nebst der grenzüberschreitenden Population im Landkreis Waldshut auch in anderen Gebieten des Schwarzwalds. Typische Haustierrassen sind das Vorder- und das Hinterwälderrind , die Schwarzwaldziege sowie der Schwarzwälder Fuchs, ein mittelgroßes Kaltblutpferd. |

Vogesen und Pfälzerwald

|

|

Die Vogesen und der Pfälzerwald sind das linksrheinische Gegenstück zum Schwarzwald. Wie jener verdanken sie ihre Entstehung der Absenkung des Oberrheingrabens und bestehen sie aus kristallinem Gestein, das teilweise von Buntsandstein überlagert wird. Die Vogesen werden im Süden von der Burgunderpforte begrenzt, die sie vom Jura trennt. Sie erstrecken sich bis in die Gegend von Zabern / Saverne, wo sie in den Pfälzer Wald übergehen. Zusammen haben Vogesen und Pfälzer Wald eine Nord-Süd-Ausdehnung von gegen 250 km und bedecken eine Fläche von etwa 8'000 km². Die höchste Erhebung ist mit 1'424 m. ü. M. der Große Belchen, gefolgt vom Storkenkopf (1'366 m), Hohneck (1'363 m) und Kastelberg (1'350 m), alle in den Südvogesen. Nach Norden fällt das Gebirge ab, im Pfälzer Wald bringt es die höchste Erhebung, der Kalmit, nur noch auf eine Höhe von 673 m. Das bedeutendste Fliessgewässer ist die Mosel, die am Büssangpass in den Südvogesen entspringt. Die Stillgewässer beschränken sich auf Klein- und Stauseen. VegetationDie Vogesen sind zu rund 75% von Wald bedeckt, im Pfälzerwald beträgt der Waldanteil über 80%. Zusammen bilden Vogesen und Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas. In der kollinen Stufe besteht der Wald aus wärmeliebenden, von Traubeneichen dominierten Mischwäldern, soweit nicht andere Baumarten angepflanzt wurden. Mit dem Ansiedeln standortfremder Baumarten begonnen haben bereits die Römer mit der Einbürgerung der Edelkastanie, die heute noch, namentlich am östlichen Rand des Pfälzerwaldes, anzutreffen ist, bisweilen in reinen Beständen, oft auch in Gesellschaft mit anderen Arten wie z.B. der Hainbuche. In der (sub-)montanen Stufe herrscht natürlicherweise Buchenwald vor, durchsetzt mit Weißtannen, Bergulmen, Fichten, Bergahornen und Eichen. In höheren Lagen fallen die vielen Ebereschen auf. In den Südvogesen gibt es eine subalpine Stufe mit Bergföhren und ab einer Höhe von ca. 1'250-1'300 m Grasland oder Hochmoore. TierweltDie Südvogesen sind das letzte Rückzugsgebiet des einstmals weitverbreiteten Westlichen Haselhuhns (Tetrastes bonasia rhenana). Dieses steht aber auch hier kurz vor dem Aussterben, bedingt hauptsächlich durch die Art der Waldbewirtschaftung und allenfalls durch die Zunahme der Wildschwein- und Rotfuchsbestände. Der Braunbär hatte in den Vogesen zwischen 1650 und 1750 dramatische Arealverluste zu verzeichen und wurde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Der Luchs erlitt im 19. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Ab 1983 wurden in den Vogesen 21 Luchse ausgewildert. Der Bestand stagnierte vorerst und nahm dann ab, konnte sich aber immerhin bis in den Pfälzerwald ausdehnen. Von 2016-2020 wurde im Pfälzerwald ein Projekt zur Bestandsstützung mit 20 Luchsen aus der Schweiz und der Slowakei durchgeführt, 2021 wurde die erste Nachzucht in den Nordvogesen nachgewiesen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze in den Vogesen und im Pfälzerwald nie ausgestorben und ist heute in guten Beständen im ganzen Massiv vertreten. 1956 wurden 11 im Schwarzwald gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art mit einem Bestand von gegen 1'500 Individuen wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. Typische Haustierrassen aus der Region sind das Vogesenrind und das Pfälzer Glanrind. Zur Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der wenigen waldfreien Landschaftsbereiche werden im Pfälzerwald Ziegen und Heckrinder eingesetzt. |

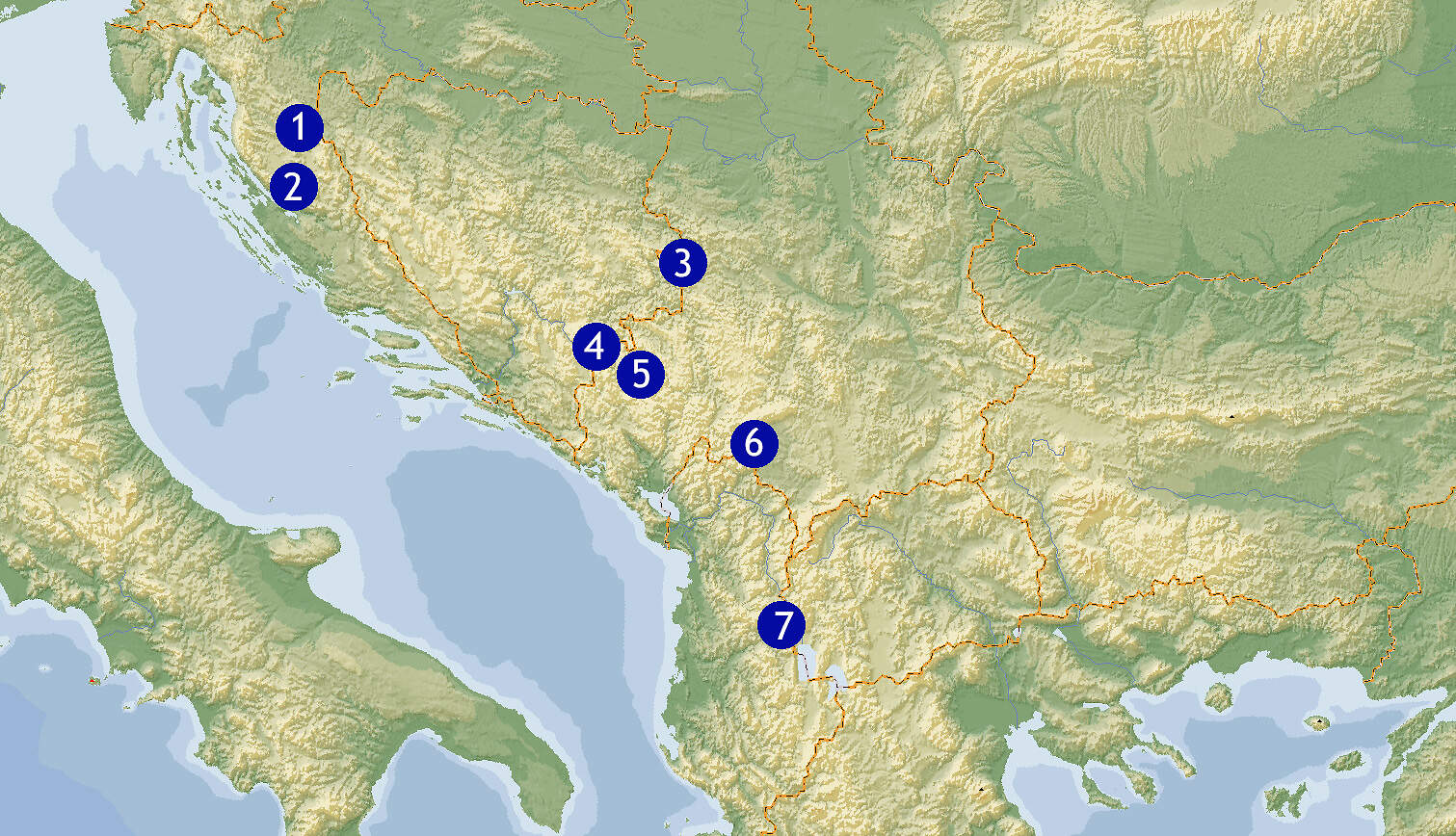

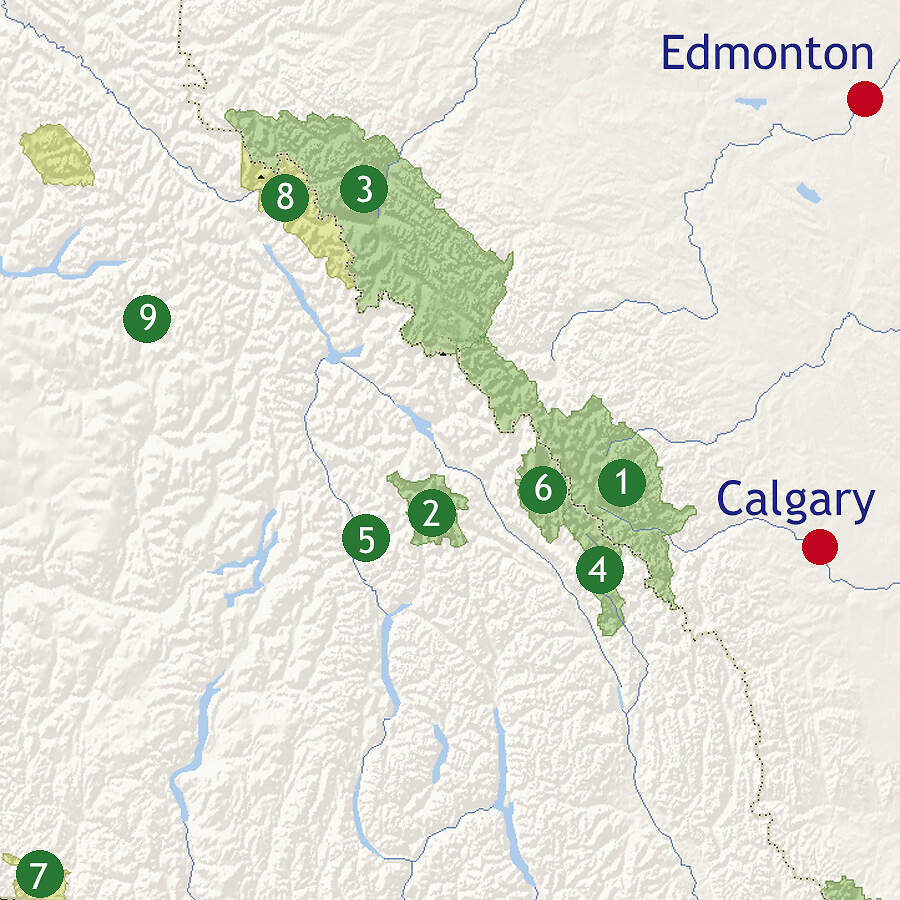

National- und Naturparks in den Mittelgebirgen Zentraleuropas

|

Deutschland

Östereich

Schweiz

Frankreich

Tschechien

|

Literatur und Internetquellen

- BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN

- BREITENMOSER, C. et al. (2022)

- BRODMANN, P. (1987)

- BW24 vom 14.01.2022 (WOLF)

- DAS KALTE HERZ VON WILHELM HAUFF - INHALT UND INTERPRETATION

- EU LIFE LUCHS - WIEDERANSIEDLUNG VON LUCHSEN IM PFÄLZERWALD

- FORST BW

- FRANCE TV3: COMMENT LE CHAMOIS A COLONISÉ LE MASSIF DES VOSGES

- HAUSSER, J. et al. (Hrsg., 1995)

- HECKEL, J.-O. (2021)

- KNAUS, P., ANTONIAZZA, S., WECHSLER, S., GUÉLAT, J., KÉRY, M., STREBEL, N. & SATTLER, T. (2018)

- LE CERF SUR LE MASSIF JURASSIEN

- MAUMARY, L. , VALLOTTON, L. & KNAUS P. (2007)

- MEYER, A., ZUMBACH, S., SCHMIDT, B. & MONNEY, J.-C. (2009)

- NABU BADEN-WÜRTTEMBERG (LUCHS)

- NATIONALPARK SCHWARZWALD

- NATURPARK MÜHLVIERTEL

- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD

- NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE

- POIROT, C. & J. (2018)

- SCHEID C. (2013)

- SCHWARZWALD AKTUELL vom 26.04.2022 (WILDKATZE)

- SCHWARZWALD-INFORMATIONEN

- SCHWARZWALD-TOURISMUS.INFO

- VON ARX, M. et al. (2017)

- VOSGES-NATURE

- WALDWISSEN.NET

- 20 MINUTEN vom 26.01.2022 (Steinadler)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (3) Andere Hochgbirge in Europa

Blumen im Ziergarten

Allgemeines

Bauergärten sind sowohl Zier-, als auch Nutzgarten. Es werden Obst, Gemüse, Küchen- und Heilkräuter sowie Zierpflanzen gepflegt. Diese bieten viele Möglichkeiten für die Zoopädagogik, um Themen wie z. B. Genetik, Biodiversität oder Ernährung abzuhandeln. Die hier präsentierte Auswahl an Zierstauden und einjährigen Blütenpflanzen umfasst Arten aus Eurasien und Nordamerika. Zu den wichtigsten Blumen des Bauerngarten gehören neben den hier vorgestellten auch Tränendes Herz (Lamprocapnos spectabilis), Frauenmantel (Alchemilla), Lupinen (Lupinus), Ringelblumen (Calendula officinalis), Schmuckkörbchen (Cosmos bipinnatus) und Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus).

Ordnung: Spargelartige (Asparagales)

Familie: Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae)

|

|

Unterfamilie: Amaryllidoideae OsterglockeNarcissus pseudonarcissus

Herkunft: West- und Mitteleuropa. Standorte: Bergwiesen und lichte Waldstellen der montanen bis subalpinen Stufe. Oft verwilderte Gartenpflanzen. Blütezeit: März-April. Winterhärtezone 5 (erträgt bis -24ºC).. Die Osterglocke, Gelbe oder Trompeten-Narzisse ist eine von - je nach Autor - 66 bis 85 Arten der Gattung Narcissus, von denen es Tausende Kultursorten gibt. Manche Sorten gehen auf das 17. Jahrhundert zurück [4; 5; 6 ]. Sie ist eine aufrechte, horstbildende Zwiebelpflanze, die 40-60 cm hoch werden kann. Sie hat gelbe, trompetenförmige Einzelblüten. Die grünen Blätter sind ganzrandig und linealisch. Etwa 6 Wochen nach der Blüte beginnen sie zu verwelken. Die Früchte sind Kapselfrüchte mit drei Kammern [4; 5; 6]. Die Osterglocke ist in allen Teilen giftig. Sie enthält Alkaloide (Haemanthamin, Galanthin, Crinin, Galanthamin, Pluviin, Narcidin) und Oxalate. Klinische Symptome sind Erbrechen, Durchfall, Kolik, Schweißausbrüche, Herzrhythmusstörungen, Krämpfe, Zittern, Bradykardie und Hypotonie.Beim Hund sind 15 g frische Zwiebel tödlich. Auch vom Rind sind Todesfälle beschrieben [1]. |

Ordnung: Asternartige (Asterales)

Familie: Korbblütler (Asteraceae)

|

|

Unterfamilie: Asteroideae GartendahlienDahlia X hortensis

Herkunft: Mexiko, Guatemala. Standorte: Die Wildformen sind Gebirgspflanzen. Im Garten vorzugsweise an sonnigen, warmen Plätzen auf tiefgründigem, humus- und nährstoffreichem, nicht zu trockenem Boden. Winterhärte: Dahlien sind nicht winterhart. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden. Blütezeit: Ende Juni-November. Dahlien wurden bereits von den Azteken kultiviert, welche die stärkereichen Knollen als Gemüse nutzten, gelangten aber erst 1798 nach Europa. Die Garten-Dahlie entstand aus Kreuzungen der Großfiedrigen Dahlie (Dahlia pinnata) und der Scharlach-Dahlie (Dahlia coccinea). Es handelt sich um ausdauernde, schwach rauhhaarige, krautige Pflanzen mit einem Rhizom und Knollenwurzeln als Überdauerungsorgan, die 70-120(-160) cm hoch werden. Ihr Stengel ist aufrecht und nur im Blütenstand verzweigt. Die Laubblätter sind meist einfach, selten doppelt fiederschnittig mit breit berandeter Mittelrippe und eiförmigen, 5-10 cm langen Fiederblättchen. Dahlien zeigen von Natur aus eine hohe Variabilität, daher sind im Lauf der Zeit über 30'000 Sorten mit fast allen Blütenfarben und oft auch mehrfarbigen Blüten entstanden. Lediglich reines Blau und tiefe Violetttöne gibt es nicht. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Blütenformen werden die Sorten 15 verschiedenen Sortengruppen zugerdnet [6]:

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Unterfamilie: Asteroideae Prärie-KokardenblumeGaillardia aristata

Herkunft: Nordamerika: Kanada und USA. Als Neophyt in Europa, Südamerika und Australien Standorte: Grasland. Im Garten an gut besonnten Plätzen. Blütezeit: Juni-Oktober. Die Prärie-Kokardenblume ist eine ausdauernde Staude, die 30-80 cm hoch wird. Die Blätter stehen in einer grundständigen Rosette sowie wechselständig an den aufrechten Trieben. Die Blütenkörbchen zeigen leuchtende Gelb-, Rot- und Orangetöne. Die Blüten färben sich von der Mitte ausgehend zum Rand hin von dunklen zu hellen Tönen [6; 15]. |

|

|

Unterfamilie: Asteroideae Einjährige SonnenblumeHelianthus anthuus

Herkunft: Nordamerika. Standorte: Verwildert auf Schuttplätzen, an Bahndämmen und Wegrändern vom Tiefland bis zur kollinen Stufe. Blütezeit: Ende Juni-Oktober. Die Sonnenblume ist eine einjährige, krautige Pflanze mit rauh behaartem Stengel, die 1-2, selten bis 3 m hoch wird. 3 Metern [1] erreicht. Sie bildet keine Knollen. Die Laubblätter sind wechselständige am Stengel angeordnet. Die Blattspreiten sind einfach, bis 40x35 cm groß un in der Form breit-herzförmig mit gesägtem Rand. Die nickenden Blütenkörbe haben einen Durchmesser von 10-40 cm. Die Röhrenblüten sind rotbraun, seltener gelb, die 20-70 meist gelben Zungenblüten sind 6-10 cm lang und ca. 2 cm breit. Die Früchte (Sonnenblumenkerne) sind 8-15 mm lang, mit 2 leicht abfallenden Pappusborsten. Die Ernte der Sonnenblumenkerne erfolgt im September. Die Schalen der Kerne sind je nach Sorte braun, schwarz, grau oder gestreift [4; 6]. Die Sonnenblume ist eine ungiftige, bienenfreundliche Pflanze [6]. Sonnenblumenkerne sind für Vögel ein Leckerbissen. Im Herbst ziehen die Pflanzen daher Meisen, Distelfinken und andere Körnerfresser an. Die Kerne sind daher auch ein Bestandteil von Futter für Wildvögel sowie Papageien, Sittiche etc., aber auch für verschiedene Säugetiere von Nagern bis zu Pferden. Der Mensch konsumiert sie als Zutat in Müsli, Salaten oder Brot, und geröstet oder gezuckert als Knabberei. Einen wichtigen Beitrag leistet die Sonnenblume zur Ölsamenproduktion. Sonnenblumenöl findet Verwendung in der Pharmazie und Industrie und ist darüber hinaus in Deutschland mit über 30 Prozent und einem Gesamtverbrauch von 60 Millionen Litern nach Rapsöl das zweitbeliebteste Küchenöl. Es enthält viele Vitamine und einen großen Anteil ungesättigter Fettsäuren, besonders Linolsäure, die notwendig für den Zellstoffwechsel sind und positiv auf den Cholesterinspiegel wirken [6]. |

|

|

Unterfamilie: Asteroideae Leuchtender SonnenhutRudbeckia fulgidaHerkunft: Östliche Vereinigte Staaten. Standorte: Die Wildform lebt in feuchten, lichten Wäldern, Seggenwiesen und diversen Feuchtgebieten. Im Garten bevorzugen die Stauden einen einen sonnigen bis halbschattigen Standort auf frischen Böden. Das Substrat sollte sandig-tonig sein. Sie ertragen Temperaturen bis -35°C. Blütezeit: August-Oktober. Der Leuchtender Sonnenhut ist eine aufrechte, horstbildende, buschige, (45-) 60-100 cm hohe Staude. Seine Stengel sind verzweigt und haben dunkelgrüne, breit lanzettliche bis ovale Blätter mit rauher, leicht behaarter Oberfläche, die in der Regel grob gezähnt sind. Die körbchenförmigen Blütenstände befinden sich einzeln oder zu mehreren am Ende der Stengel. Sie bestehen aus 50 bis über 500 schwarzbraunen Röhrenblüten und 10-15 gelben bis orangefarbenen, bis 4 cm langen Zungenblüten. Der Blütenstandsboden ist hochgewölbt. Die Pflanzen entwickeln einsamige, ca. 2-4 mm große Schließfrüchte (Achänen) mit kurzen, krönchenförmigen angeordneten Härchen (Pappus) am oberen Ende. Es gibt mehrere Zuchtsorten [3; 6]. Der Leuchtende Sonnenhut wird von Honigbienen, Wildbienen, Hummeln (Bombus spp.) und Schwebfliegen (Syrphidae spp.) beflogen [13]. |

|

|

Unterfamilie: Asteroideae GartenzinnieZinnia elegans cult.

Herkunft: Mexiko. Standorte: Vollsonnige, warme Standorte auf sandigen bis lehmigen, mit Streinen durchsetzten, eher trockenen Böden. Blütezeit: In Mitteleuropa Juli-Oktober. Winterhärtezone: Nicht winterhart. Gartenzinnien werden als einjährige Pflanzen im Frühjahr aus Samen vorgezogen und ab Ende Mai ins Freiland gesetzt. Die Gartenzinnie wird seit dem 19. Jahrhundert in zahlreichen Sorten in europäischen Gärtnereien kultiviert. Sie ist eine aufrechte, einjährige krautige Pflanze, die 20-90 cm hoch wird, gelegentlich auch höher. Die 6-10 cm langen und 2-6 cm breiten, sitzenden Laubblätter sind gegenständig. Wegen ihrer kurzen Haare fühlen sich Laub und Stengel rauh an. Die je nach Sorte 3-7 cm großen Blütenstände sind von zahlreichen grünen Hüllblättern umgeben. Je nach Sorte enthalten sie 100-150, meist gelbe Röhrenblüten in der Mitte und 8-21 oder mehr gelb, orange, rot oder rosa, violett oder weiß gefärbte, ein- oder mehrfarbige Zungenblüten am Rand. Gefüllte Sorten haben keine Röhrenblüten. Zinnien ziehen Bienen, Hummeln und Schwebfliegen an. Sie sind anfällig für Schneckenfraß [6]. Unter der Bezeichnung Zinnia elegans "pumila" versteht man bis 50 cm hohe Kultivare der Gartenzinnie mit mittelgroßen gefüllten Blüten. Sie haben nichts zu tun mit der gelegentlich "Zinnia pumila" genannten Wildform Zinnia acerosa aus den südwestlichen USA und Nordmexiko [15]. Zinnien gelten als leicht giftig. Ihr Saft enthält verschiedene Alkaloide und andere Stoffe, die bei Kontakt Hautallergien auslösen können [17]. |

|

|

Unterfamilie: Asteroideae Schmalblättrige Zinnie

Zinnia angustifolia

Herkunft: Text. Standorte: Text. Blütezeit: März-April. Winterhärtezone 10 (erträgt bis ca. 5ºC). Die rund 20 Zinnienarten stammen aus Halbwüsten und steinigen Steppen der südlichen USA, Mexikos und Mittelamerikas. Es handelt sich um ein- oder mehrjährige Stauden oder um Halbsträucher. Die Schmalblättrige Zinnie ist eine einjährige, aufrecht wachsende und sich verzweigende Sommerblume, die je nach Sorte eine Höhe von 25-50 cm erreicht. Die gegenständigen Blätter sind elliptisch schmal, rauh behaart und glattrandig. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli bis Oktober. Die Blütenfarbe variiert je nach Sorte von orangegelb bis orangerot. Es gibt auch zweifarbige Blüten [6; 16]. |

|

|

Unterfamilie: Asteroideae Aufrechte Studentenblume

Tagetes erecta

Herkunft: Mexiko, Guatemala, Peru. Als Neophyt in zahlreichen Ländern weltweit. Standorte: Sonnige bis halbschattige Lagen auf humosen, nährstoffreichen Böden.. Blütezeit: Mai-Oktober. Die Aufrechte Studentenblume ist ein einjähriges, buschig wachsendes Kraut mit verzweigten, längsgeriefte Stengeln, das bis 80 cm hoch werden kann. Die wechselständigen Laubblätter sind gefiedert. Die Fiederblättchen sind länglich schmal geformt und am Rand gesägt. Die duftenden Körbchenblüten können über 100 Röhrenblüten enthalten oder sind gefüllt. Die Zungenblüten sind gelblich-orange gefärbt.Nach der Befruchtung bilden sich Achänen [6; 18]. Sämtliche Teile der Aufrechten Studentenblume wirken phototoxisch und können Kontaktdermatitis auslösen. Die Blüten können zur Ölgewinnung für die Parfümindustrie genutzt oder zum Gelbfärben von Naturfasern und Lebensmitteln verwendet werden. Sie sorgen als Beimischung zum Hühnerfutter für eine kräftigere Färbung des Eidotters. In der Phytomedizin wird die Pflanze bei einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt [18]. |

|

|

Unterfamilie: Asteroideae Schmalblättrige Studentenblume

Tagetes tenuifolia

Herkunft: Mittelamerika von Mexiko bis Costa Rica. Standorte: Flussufer. Blütezeit: Juni-Oktober. Die auch Gewürz-Tagetes genannte Schmalblättrige Studentenblume ist eine einjährige, buschige Staude, die eine Höhe von 20-70 cm erreicht. Ihre natürlicherweise gelb-orangen, fünfzähligen Blüten haben einen Durchmesser von ca. 25 mm und sind im Gegensatz zu jenen der Aufrechten Studentenblume (Tagetes erecta) wohlriechend. Blüten und Blätter sind essbar. Es gibt mehrere Zuchtsorten, die in verschiedenen Gelb-, Orange- und Rottönen blühen [6]. |

Ordnung: Rauhblattartige (Boraginales)

Familie: Raublattgewächse (Boraginaceae)

|

|

Boraginoideae Großblättriges Kaukasusvergissmeinnicht

Brunnera macrophyllaHerkunft: Kaukasus. Standorte: Die Wildform lebt in und am Rand von Eichen- und Fichtenwäldern und an Berghängen von der kollinen bis zur subalpinen Stufe. Im Garten bevorzugen die Stauden einen halbschattigen bis schattigen Standort auf feuchten Böden. Das Substrat sollte sandig-lehmig oder sandig-tonig sein und einen pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 aufweisen. Sie ertragen Temperaturen bis -40°C. Blütezeit: April-Mai. Das Großblättrige Kaukasus-Vergissmeinnicht ist eine relativ schnellwüchsige, sommergrüne und Rhizome bildende Staude mit buschigem Wuchs, die 40-50 cm hoch und 60 -100 cm breit wird. Die einfachen, dunkelgrünen, sich im Herbst gelb verfärbenden, weich behaarten Blätter sind wechselständig angeordnet, die unteren sind herzförmig, 5-20 cm lang, gestielt, die oberen eiförmig, sitzend. Die Blüten stehen in endständigen Rispen. Sie sind 2-7 mm lang gestielt und ohne Tragblätter. Die Krone ist blau, mit einer ca. 1 mm langen Röhre und ausgebreitetem, fünfteiligem Saum von 4-9 mm, Durchmesser. Die braunen Teilfrüchte sind länglich-eiförmig, kahl, an der Basis mit kragenartigem Ring. Neben der Wildform und Zuchtsorten mit hellblauen Blüten gibt es auch weiß blühende und buntlaubige Sorten [3; 4; 6]. |

Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)

|

|

Gewöhnliche NachtvioleHesperis matronalisHerkunft: Ursprünglich Südosteuropa und Westasien. Heute in weiten Teilen europas eingebürgert. Standorte: Die Wildform lebt in Gebüschen,an Flussufern und auf Schuttplätzen vom Tiefland bis zur montanen Stufe. Im Garten bevorzugen die Pflanzen absonnige bis halbschattige Standorte auf gut durchlässigen, Humus- und nährstoffreichen Böden. Blütezeit: Mai-Juli. Die Nachtviole ist eine kurzlebige, bzw. ein- bis zweijährige, sehr dicht und aufrecht wachsende Staude, die eine Höhe von 40-50 (30-80) cm und eine Breite von 30-50 cm erreicht. Sie bildet im ersten Jahr eine Blattrosette und im zweiten Jahr einen langen Blütenstengel. Der Stengel ist oft verzweigt und mit einfachen oder zweistrahligen, borstenförmigen Haaren bedeckt. Die grundständigen Blätter sind eiförmig bis lanzettlich, kurz gestielt, bis 15 cm lang, fein gezähnt bis fast ganzrandig. Die zahlreichen, sitzenden Stengelblätter werden nach oben hin kleiner. Die Blüten sind violett, lila oder weiss mit vier 2-3 cm langen Kronblättern. Die Früchte sind 3-10 cm lang und bis zu 3 mm dick. Sie befinden sich auf 1-2 cm langen, aufrecht abstehenden Stielen [4; 5; 6]. Die wohlriechende und hübsch blühende Nachviole wird seit über 500 Jahren kultiviert und hat vor allem im Bauerngarten eine lange Tradition. Früher wurde sie häufig als harn- und schweißtreibende Heilpflanze verwendet. Die Blüten sind zumindest in kleinen Mengen essbar und eignen sich roh oder gezuckert als ausgefallene Dekoration für Süßspeisen [6]. |

|

|

Einjähriges Silberblatt, Judas-Silberling, Garten-Mondviole

Lunaria annua

Herkunft:Südosteuropa. In Mitteleuropa, der Iberischen Halbinsel und außereuropäischen Ländern verwildert. Standorte: Wegränder, Schuttplätze etc. vom Tiefland bis zur kollinen Stufe. Blütezeit:April-Mai. Entgegen seinem Namen ist das Einjährige Silberblatt eine zweijährige Krautpflanze. Es überwintert also einmal bis zur Blüten- und Samenbildung. Im ersten Jahr werden nur Grundblätter sowie eine oder mehrere Wurzelknollen gebildet. Im folgenden Frühjahr treibt eine vertikale Sprossachse mit hellgrünen, ungestielten Blättern mit gesägtem Rand und endständigen, meist purpurnen, gelegentlich weißen Blüten mit bis zu 25 mm langen Kronblättern aus. Die Pflanze wird (30-)80-100 cm hoch, bisweilen auch mehr höher. Die 3-4 cm langen Früchte sind kreisrund bis oval. Nach der Samenreife stirbt die Pflanze ab [4]. Das Einjährige Silberblatt ist ungiftig. Seine Blätter sind essbar und können In Mischsalaten verwendet werden. Getrocknete Pflanzen mit Schoten werden oft in Schmucksträußen verarbeiet. Das Einjährige Silberblatt dient als Nahrungspflanze für die Raupen des Aurora-Falters (Anthocharis cardamines) [4]. |

Ordnung: Hartriegelartige (Cornales)

Familie: Hortensiengewächse (Hydrangeaceae)

|

|

Unterfamilie: Hydrangeoideae Gartenhortensie, Bauernhortensie

Hydrangea macrophylla

Herkunft: Die Gartenhortensie wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus Japan eingeführt, wo sie schon während Jahrhunderten kultiviert worden war. Es gibt zahllose Zuchtsorten. In einige Sorten wurden vermutlich andere Hydrangea-Arten eingekreuzt, namentlich H. aspera. Standorte: Vorzugsweise halbschattige Standorte auf kalkarmen, feuchten und humusreichen Böden. Blütezeit: Juni-September. Die Gartenhortensie ist ein kugelförmig wachsender Halbstrauch, der 100-200 cm hoch und 100-250 cm breit wird. Sie ist laubabwerfend und, je nach Sorte, nur bedingt winterhart. Die ovalen, bis 15 cm langen, spitz zulaufenden Laubblätter sind gegenständig und haben einen gezähnten Rand. Die Blüten stehen in schirm- oder ballförmigen Rispen. Die Blüten sind auf alkalischen Böden rot, oder rosa, auf sauren Böden violett oder blau. Der Rot- bzw. Blaufärbung der Blüten kommt durch den Anthozyanfarbstoff Delphinidin zustande. Eine besonders intensive Blaufärbung kann durch Düngung mit Aluminiumsulfat oder Alaun erzielt werden. Unabhängig vom Boden gibt es auch weiß blühende Exemplare. Die Blütenstände bleiben auch nach dem Abblühen über den Winter an der Pflanze. Die Blüten für das kommende Jahr werden bereits im Spätsommer oder Frühherbst angelegt, weshalb die Pflanzeim Herbst nicht zurückgeschnitten werden sollte. Die jungen Triebe tragen eine grüne Rinde, die sich später bräunlich verfärbt. Stärkere Äste sind meist hellbraun und tragen eine filzige, sich ablösende Borke [6]. Die Gartenhortensie entält cyanogene Glykoside, Terpene und Dihydroisocumarine und gilt als schwach giftig [1]. |

Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales)

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae)

|

|

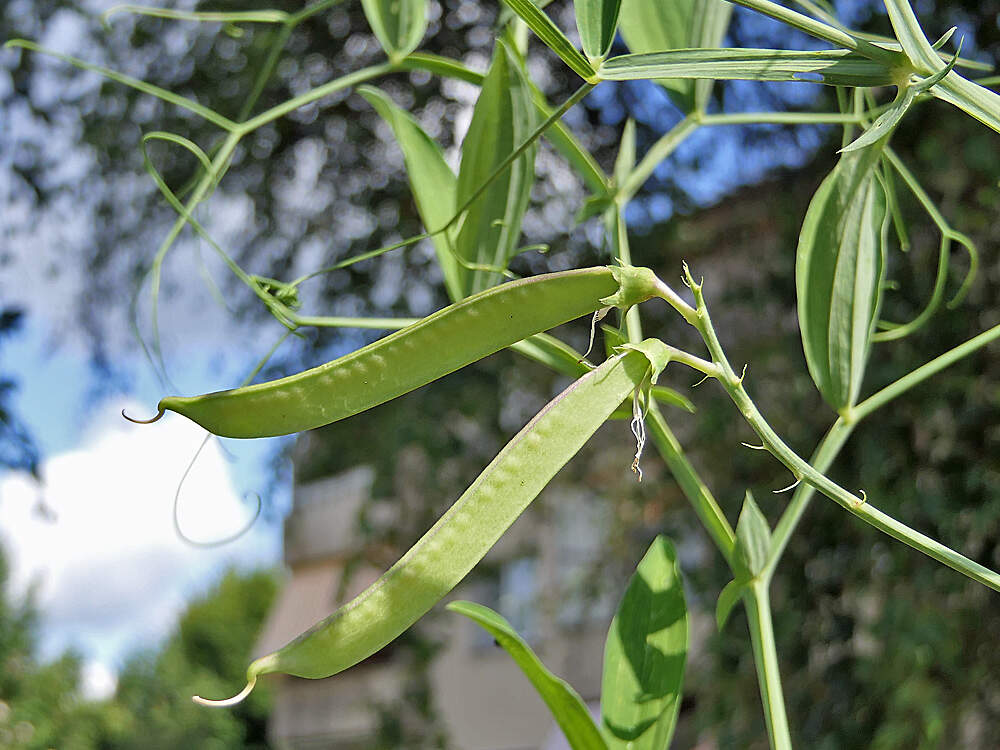

Unterfamilie: Faboideae Gartenwicke, Duftende Platterbse

Lathyrus odoratus

Herkunft: Die Gartenwicke stammt aus Süditalien und Nordwestafrika Standorte: Vorzugsweise sonnig bis halbschattig und windgeschützt. Blütezeit: Juni-September. Die Gartenwicke oder Duftende Platterbse ist eine einjährige, rankende Krautpflanze, die je nach Sorte 50-160 hoch werden kann. Der kletternde Stengel ist behaart und deutlich geflügelt. Die Laubblätter sind hellgrün bis graugrün, fiederartig geteilt und entwickeln sich an langen Ranken, mit denen die Pflanze an Spalieren und Zäunen Halt findet. Je Blatt ist nur ein Paar 20-60 mm lange und 7-30 mm breite, eiförmig-elliptische Fiederblättchen vorhanden. Die Nebenblätter sind 15-25 mm lang. Blütezeit ist von Juni bis September. Die 20-35 mm langen schmetterlingsartigen Blüten, jeweils 2-7 pro Blütenstand, selten eine, wachsen in Trauben und sind lang gestielt. Sie können weiß, rosa, lachsfarben, rot, blau oder violett sein. Nach der Blüte bilden sich 5-7 cm lange Schotenfrüchte mit 8 Samen. Diese springen bei Trockenheit auf und schleudern die Samen weit weg [6]. Lathyrus-Arten sind Futterpflanzen für die Raupen u.a. des Schwarzbraunen Trauerfalters (Nymphalidae: Neptis sappho), des Platterbsen-Widderchens (Zygaenidae: Zygaena osterodensis) und weiterer Zygaena spp. [9]. Die Gartenwicke, enthält Aminoproprionitril, Diaminopropionsäure, Diaminobuttersäure und Cyanoalanin. Sie gilt als giftig, namentlich ihre Schoten. Bei Pferden, Rindern und Hühnern kann Platterbsenfütterung nach subakutem bis chronischem Krankheitsverlauf zum Tod führen. Beim Pferd wurden histopathologisch degenerative Veränderungen des Nervus vagus, des N. recurrens und der Kehlkopfmuskulatur sowie Entzündungen von Leber und Milz festgestellt [1]. |

Ordnung: Gunnerales

Familie: Riesenrhabarbergewächse (Gunneraceae)

|

|

MammutblattGunnera tinctoria

Herkunft: Argentinien und Chile. Eingeführt und invasiv auf den Azoren, in Frankreich, Großbritannien, Irland und Neuseeland. Standorte: Humide Rohböden mit geringem Stickstoffgehalt. Blütezeit: Juli-August. Gunnera tinctoria ist eine ausdauernde, sommergrüne, krautige Pflanze die eine Höhe von bis zu 2 m erreichen kann. Sie hat riesige, rhabarberähnliche Blätter mit einem bis zu 1 m langen, borstig behaarten, meist rotem Stiel und einer runden bis nierenförmigen Blattspreite mit gelappten, unregelmäßig gezähntem Rand, die bis zu 2 m groß werden kann. Die Triebe wachsen aus einem oberirdisch kriechenden Rhizom, das einen Durchmesser von 25 cm und eine Länge von 3 .5 m erreichen kann. Die aufrechten, kurz gestielten oder sitzenden Blütenstände enthalten Hunderte oder Tausende, zweigeschlechtige oder weibliche kleine Einzelblüten. Diese sind anfänglich grünlich und werden mit der Zeit rotbraun. Im Herbst werden zahlreiche rote kugelige Früchte mit einem Durchmesser von etwa 2.5 mm gebildet. Sie gelten als nicht essbar, sind aber für den Menschen wohl nicht giftig [6; 20]. Die Familie der Gunneraceae ist monogenerisch. Die einzige Gattung umfasst über 60 Arten. Von Gunnera tinctoria sind drei Varietäten bekannt. Seit 2017 figuriert Gunnera tinctoria auf der Unionsliste invasiver gebietsfremder Arten [19], darf also auf dem Gebiet der EU nicht mehr gepflegt werden, obwohl sie in Mittel-, Nord- und Osteuropa nicht winterhart ist und somit dort auch nicht invasiv sein kann. |

Ordnung: Lippenblütlerartige (Lamiales)

Familie: Lippenblütler (Lamiaceae)

|

|

Unterfamilie: Nepetoideae Blaue KatzenminzeNepeta faassenii

Herkunft: Mittelmeerraum. Standorte: Gut durchlässige, trocken bis frische Böden. Ein mäßig nährstoffhaltiges Substrat ist ausreichend. Blütezeit: Mai-September. Die Blaue Katzenminze ist eine Gartenhybride, die aus der Kreuzung der Trauben-Katzenminze (Nepeta racemosa) aus dem Kaukasus und der Kleinen oder Iberischen Katzenminze (Nepeta nepetella) aus dem westlichen Mittelmeerraum entstanden ist. Es handelt sich um eine buschig wachsende ausdauernde, winterharte Staude, die eine Höhe von 30-60 cm erreicht. Sie hat zumeist blaue Lippenblüten, es gibt aber auch andersfarbige Sorten. Blüten und Laubblätter duften stark. Die Blaue Katzenminze Sie ist eine wertvolle Bienenweide [6]. |

Ordnung: Lippenblütlerartige (Lamiales)

Familie: Wegerichgewächse (Plantaginaceae)

|

|

Tribus: Antirrhineae Großes oder Garten-LöwenmaulAntirrhinum majus

Herkunft: Mittelmeerraum. Standorte: Sandige bis lehmige, frische bis mäßig feuchte, humusreiche Böden. Die Pflanzen sind kalkempfindlich. Blütezeit: Juni-Anfang Oktober. Das Große Löwenmaul ist eine ausdauernde krautige Pflanze, die in mehreren Unterarten hauptsächlich in Felsspalten und Mauern vorkommt. Bei uns ist die Art vom Tiefland bis in die montane Stufe gelegentlich verwildert anzutreffen. Das Garten-Löwenmaul wird seit dem 15. Jahrhundert meist als einjährige Pflanze in zahlreichen Sorten kultiviert, wobei zwischen hohen (60-120 cm), halbhohen (40-60 cm) und Zwergformen (unter 40 cm) unterschieden wird. Die Wildformen werden 20-60 cm hoch. Der runde Stengel ist aufrecht oder aufsteigend, oben drüsig in der unteren Hälfte bisweilen verholzend. Die Blätter sind lanzettlich und kurz gestielt, die unteren gegenständig, die oberen wechselständig. Die 3-4 cm langen, bisweilen auch größeren Blüten stehen in lockeren, endständigen Trauben. Ihre Krone ist zweilippig, die Unterlippe mit einer den Schlund verschliessenden Wölbung (Gaumen) und die Kronröhre am Grund sackartig erweitert, aber ohne Sporn. Bei leichtem Druck öffnet sich die Blüte wie ein kleiner Mund, daher der Name Löwenmaul. Die Blütenfarbe ist bei Wildpflanzen purpurn, seltener gelb oder weiß, auf dem Gaumen mit zwei gelben Flecken. Die Blütenfarben bei Kulturformen reichen von weiß über gelb und orange bis zu rot und rosa in verschiedenen Tönen. Es gibt auch mehrfarbig Blüten [4; 6]. |

Ordnung: Malvenartige (Malvales)

Familie: Malvengewächse (Malvaceae)

|

|

Unterfamilie:Malvoideae Garten-Stockrose, Gartenmalve

Alcea rosea

Herkunft: Bei der Gartenstockrose handelt es sich wahrscheinlich um einen Kulturhybriden zwischen osteuropäischen oder asiatischen Arten. Standorte: Verwildert an Ruderalstellen und Wegrändern vom Tiefland bis zur kollinen Stufe. Im Garten gut besonnte Stellen mit durchlässigem Boden. Blütezeit: Juli-September (Juni-Oktober). Die Garten-Stockrose ist eine zweijährige, winterharte Staude. Sie wächst aufrecht, und erreicht eine Höhe von 180-200 (100-300) cm. Sie hat 5-7-eckige oder gelappte Blätter. Im ersten Jahr bildet sie nur eine Blattrosette. Im zweiten Jahr wächst ein langer Stiel, an dem die Blüten einzeln stehen und wechselständige Laubblätter wachsen. Nebst Sorten mit einfachen, gibt es auch solche mit gefüllten Blüten. Die Blütenfarbe ist sehr variabel und kann violett, gelb, orange, schwarzrot, rot, rosa oder weiß sein [3; 4; 6]. Die Garten-Stockrose ist eine Nahrungspflanze für die Raupen des Malven-Dickkopfs (Hesperidae: Carcharodus alceae, ferner von Carcharodus tripolinus) [9]. Die Garten-Stockrose ist ungiftig, sie wurde seit der Antike als Nutzpflanze für medizinische Zwecke und zum Färben von Lebensmitteln und Textilien verwendet. In der Volksmedizin werden ihr entzündungshemmende, erweichende, harntreibende, krampflösende und menstruationsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Sie ist häufig Bestandteil von Hustentee-Mischungen [6; 12]. |

Ordnung: Myrtenartige (Myrtales)

Familie: Nachtkerzengewächse (Onagraceae)

|

|

Tribus: Onagreae Prachtkerze, Präriekerze

Gaura lindheimeri

Herkunft: Südliches Nordamerika (Mexiko, USA). Standorte: Grasland und offene Kiefernwälder. Blütezeit: Juni-September oder später. Die Prachtkerze wächst als filigrane, horstbildende, ausdauernde krautige Staude, die eine Höhe von 50-150 cm erreicht. Sie hat bis zu 8 cm lange, blaugrüne, elliptische bis spatelförmige Blätter mit gezähntem Rand und aufrechte, leicht gebogene Blütenstiele. Die 2-3 cm großen, Blüten stehen in lockeren Rispen. Ihre Farbe ist je nach Sorte Blütenfarbe Weiß, Rosa, Pink, Karmin oder Purpur.Jede einzelne verblüht innerhalb eines Tages, da aber ständig neue gebildet werden, ist die Prachtkerze ein Dauerblüher [2; 6]. Die Prachtkerze ist frostempfindlich und erträgt nur kurzzeitig Temperaturen bis -15ºC. Sie m uss daher frostfrei überwintert werden oder benötigt zuimndest einen geeigneten Winterschutz wie z.B. eine Abdeckung mit Reisig oder Laub [2; 6]. |

Ordnung: Hahnenfußartige (Ranunculales)

Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)

|

|

Unterfamilie: Isopyroideae Garten-Akelei, Langspornige Akelei

Aquilegia caerulea

Herkunft: USA Standorte: Lichte Wälder Blütezeit: Mai-Juni. Die Garten-Akelei ist eine ausdauernde, krautige Staude, die eine Höhe von 30-60(-80) cm erreicht. Ihre grundständigen Blätter sind doppelt dreiteilig. Die einzelnen Blättchen erscheinen dreilappig und bläulich bereift. Die Blüten werden bis zu 8 cm breit und 7 cm lang. Der gerade Sporn kann bis zu 5 cm lang werden. Bei der Wildform erscheinen die Knospen zunächst rosa, leuchten die Kelchblätter (Sepalen) hell- bis dunkelblau und die Kronblätter (Petalen) weiß. Es gibt aber Kultursorten mit anders gefärbten Blüten. Es werden braune Balgfrüchte gebildet [6; 16]. Wie die Gemeine Akelei ist die Gartenakelei in allen Teilen schwach giftig. Sie ist reich an Nektar und daher eine gute Bienenweide [6]. Aquilegia caerulea ist die Staatsblume von Colorado. |

Ordnung: Steinbrechartige (Saxifragales)

Familie: Pfingstrosengewächse (Paeoniaceae)

|

|

Gemeine oder Garten-Pfingstrose

Paeonia officinalis

Herkunft: Süd- und Südosteuropa von der Iberischen Halbinsel bis zum Kaukasus, Türkei. In der Schweiz im Tessin. Standorte: Die Wildform lebt an kalkreiche Hängen, auf Trockenwiesen und in lichtem Wald vom Tiefland (in Italien ab etwa 100 m Höhe) bis zur subalpinen Stufe. Im Garten bevorzugen die Stauden einen sonnigen bis halbschattigen Standort auf feuchten Böden. Das Substrat sollte sandig-lehmig oder sandig-tonig sowie vergleichsweise nährstoffreich sein und einen pH-Wert zwischen 8 und 10 aufweisen. Sie ertragen Temperaturen bis -23°C. Blütezeit: Mai-Juni. Die Garten-Pfingstrose ist eine sommergrüne Staude mit buschigem Wuchs, die 60-70 (-100) cm hoch wird. Die Stengel sind unverzweigt, die sehr großen, gefingerten, mittelgrünen Blätter sind wechselständig angeordnet. Die elliptischen Fiederblättchen sind gestielt und fiederteilig. Die angenehm duftenden Blüten weisen 5 grüne bis rote Kelchblätter und 5-10, rote, ovale, 4-8 cm lange Kronblätter auf. Die Staubblätter sind zahlreich, an der Basis in einen Nektarring verwachsen. Es werden 2-3 Fruchtknoten gebildet. Die mehrsamigen Balgfrüchte sind bis 5 cm lang und weißfilzig behaart [3; 4]. Pfingstrosen wurden schon vor tausend Jahren in China kultiviert und gelangten im 18. Jahrhundert nach Europa. Während die Wildpflanzen über einfache Blüten mit wenigen Blütenblättern verfügen, bringen die jahrhundertelangen Züchtungen üppig gefüllte Blüten hervor. Bienen und andere Insekten können mit den bunten Blütenbällen allerdings wenig anfangen, da die den Pollen enthaltenden Staubblätter durch die Züchtung in Blütenblätter umgewandelt wurden. Als Folge des Klimawandels hat sich die Blütezeit gegen Ende April verschoben. Bei späten Frosteinbrüchen müssen die empfindlichen Blüten deshalb nachts mit Vlies abgedeckt werden, um sie zu schützen [PM WILHELMA vom 28.04.2023]. Pfingstrosen werden je nach Quelle als ungiftig oder wegen der in ihnen enthaltenen Alkaloide und Glykoside als für den Menschen schwach giftig beschrieben. Bei Hunden und Katzen soll es durch Blüten und Blätter zu klinischen Symptomen kommen, die Wurzeln führen bei Kleinnagern zu schweren Vergiftumgen oder zum Tod. Huftiere meiden Pfingtstrosen in der Regel, allenfalls kann es zu leichten Symptomen kommen. Päonien werden seit Jahrtausenden in der traditionellen chinesischen Medizin gegen eine Vielzahl von Beschwerden wie Gicht angewandt. Auch in Europa und in anderen Teilen Asiens wurden sie in der Volksheilkunde eingesetzt [1; 2]. Der Gattungsname Paeonia geht auf Paion (Παιών), den Heilgott der griechischen Mythologie, zurück. Dieser heilte der Sage nach, mit Pfingstrosen die Wunden von Hades, dem Gott der Unterwelt, welche ihm Herakles in der Schlacht um die Stadt Pylon (heute Resen in Nordmazedonien) zugefügt hatte [PM WILHELMA von 28.04.2023]. |

Literatur und Internetquellen:

- CLINI TOX

- GARTENLEXIKON

- HORTIPEDIA

- INFO FLORA

- LAUBER, K. & WAGNER, G. (1991)

- MEIN SCHÖNER GARTEN

- PFLANZEN-LEXIKON

- NUTZPFLANZENVIELFALT

- PYRGUS.DE

- AGROSCOPE

- ATLAS BIG

- HEILKRÄUTER-SEITEN

- DIE HONIGMACHER

- HENRIETTES HERBAL HOMEPAGE

- LUBERA

- GARTEN-WISSEN

- GARTENJOURNAL

- SMAGY

- Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141 der Kommission vom 13. Juli 2016 zur Annahme einer Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung ABl. L 189/4 vom 14. Juli 2016.

- GARTEN-JOURNAL

Zurück zu Übersicht Pflanzen

Weiter zu Kräuter und Gemüse im Bauerngarten

Tropenwaldgehölze - Ozeanien

Allgemeines

Hier werden nicht nur Bäume und Sträucher im eigentlichen Sinn vorgestellt, sondern auch verholzende Kletterpflanzen und nicht verholzende, baumartige Krautpflanzen, die ursprünglich aus dem australischen Florenreich ("Australis") stammen. Die aufgeführten Arten werden mehrheitlich ganzjährig in klimatisierten Tropenhallen gehalten.

- Kroton oder Wunderstrauch (Codiaeum variegatum) - auf Blatt Asien

- Brotfruchtbaum (Artocarpus altilis)

Ordnung: Rosenartige (Rosales)

Familie: Maulbeergewächse (Moraceae)

|

|

Tribus: Brotfruchtbäume (Artocarpeae) Brotfruchtbaum

Artocarpus altilisVerbreitung: Ursprünglich Polynesien, von dort durch die indigene Bevölkerung nach Hawaii und andere pazifische Inselgruppen, nach Indonesien und die Inseln im Indischen Ozean bis Madagaskar eingeführt. 1793 wurden durch eine britische Expedition Brotfrucht-Stecklinge von Tahiti nach Westindien gebracht, von wo die Art weiter nach Mittelamerika und das nördliche Südamerika verbreitet wurde (siehe unten). Wuchshöhe: 15-20 m. Der Brotfruchtbaum führt in allen Teilen einen weißen Milchsaft. Er hat dekorative, immergüne Blätter, die 70 x 40 cm messen, meist dreilappig tief eingeschnitten und oberseits glänzend grün sind. Die Pflanze ist einhäusig getrenntgeschlechtig. Die männlichen Blütenstände sind 20-30 cm lange, kräftige, gestielte Kolben, die abwärts gebogen sind. Die weiblichen sind kugelförmig und bestehen aus Hunderten von Blüten. Bei Reife werden die weiblichen Blüten einschließlich der Hüllblätter und der Achse fleischig, und der Blütenstand wandelt sich zu einem Fruchtstand mit einem Durchmesser von 20-30 cm und warzig gefelderter Oberfläche. Die bis 2 kg schweren "Brotfrüchte" sind also botanisch gesehen Fruchtverbände. Sie enthalten 20-22% Stärke und riechen sehr unangenehm. Die 16-24 darin enthaltenen Samen sind kastaniengroß, ebenfalls stärkehaltig und können verzehrt werden, nachdem sie geröstet worden sind. Die Bäume fruchten vom 5. Jahr an und liefern dann während 60-70 Jahren jährlich um die 50 "Brotfrüchte" [3; 4]. Der Brotfruchtbaum erlangte in Europa allgemeine Bekanntheit durch die Geschichte von der "Meuterei auf der Bounty": 1787 erhielt Lieutenant William Bligh von der Britischen Admiralität das Kommando über das Schiff "Bounty", das im Auftrag von König Georg III. nach Tahiti segeln sollte, um dort Stecklinge des Brotfruchtbaums zu beschaffen und diese nach Westindien zu bringen. Dort sollten die Brotfrüchte als billiges Grundnahrungsmittel für die Sklaven der Zuckerrohr-Pflanzer dienen. Das Schiff stach am 23. Dezember 1787 in See und kam über die Ostroute am 27. Oktober 1788 in Tahiti an. Es wurden 1'015 Brotfruchtpflanzen gesammelt, eingetopft und in zu Treibhäusern umgebauten Kabinen und Mannschaftsräumen untergebracht. Am 5. April 1789 verließ die "Bounty" Tahiti. Auf der Rückfahrt meuterte die Mannschaft, nicht weil ihr Kommandant sie grausam behandelt hätte, wie dies oft dargestellt wird, sondern weil die Männer wegen der Brotfruchtsetzlinge sehr eingeengt leben mussten und ihre Wasserrrationen gekürzt wurden, teilweise aber auch weil sie zurück zu den Frauen wollten, mit denen sie auf Tahiti Beziehungen eingegangen waren. Die Brotfruchtpflanzen wurden sämtliche über Bord geworfen. Bligh, der mit einigen Getreuen in einem Beiboot ausgesetzt wurde, gelang es sich nach England durchzuschlagen, von wo aus er 1791 mit der HMS "Providence" eine zweite Exepdition nach Tahiti unternahm. Am 5. März 1793 lief er mit 2'126 Brotfruchtpflanzen an Bord in den Hafen von Port Royal auf Jamaika ein. Als Grundnahrungsmittel für die Sklaven konnte sich die Brotfrucht zwar nicht durchsetzen, aber von Jamaika aus fand der Brotfruchtbaum eine weite Verbreitung in der Karibik sowie in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika. Seit 2003 engagiert sich das Breadfruit Institute des Nationalen Tropischen Botanischen Gardens auf Hawai'i den Brotfruchtbaum als Mittel zur Welt-Hungerbekämpfung weiter zu verbreiten. Das Institut unterhält mit rund 120 Varietäten die weltweit größte Sammlung von Brotfruchtbäumen [1; 2; 5]. 1879 veröffentlichte der französische Auto Jules VERNE die Kurzgeschichte "Les Révoltés de la Bounty". Später entstanden verschiedene Romane, Hörspiele und Verfilmungen über das Thema, das auch wissenschaftlich aufgearbeitet wurde. |

Literatur und Internetquellen:

- ERSKINE, N. (2019). A mutiny and a mystery. Australian National Maritime Museum.

- FLIXBI (2016). Brotfrucht, Brotfruchtbaum (Breadfruit) Artocarpus altilis.

- GRAF, R. (2005)

- LÖTSCHERT, W. & BEESE, G.(1981)

- THE NATIONAL TROPICAL BOTANICAL GARDEN (NTBG)

Zurück zu Übersicht Pflanzen

Weiter zu Tropenwaldstauden und -kräuter

Tropenwaldgehölze - Amerika

Allgemeines

Hier werden nicht nur Bäume und Sträucher im eigentlichen Sinn vorgestellt, sondern auch verholzende Kletterpflanzen und nicht verholzende, baumartige Krautpflanzen, wie die Papaya, die ursprünglich aus dem Florenreich "Neotropis", d. h. den Tropen und Subtropen Nord-, Süd- und Mittelamerika stammen. Die aufgeführten Arten werden im Zoo mehrheitlich ganzjährig in klimatisierten Tropenhallen gehalten.

- Papaya (Carica papaya)

- Bougainvillea (Bougainvillea spectabilis)

- Falsche Meerestraube (Neomillspaughia emarginata)

- Wilde Tamarinde (Lysiloma latisiliquum)

- Avocado (Persea americana)

- Stachelannone (Annona muricata)

- Kapokbaum (Ceiba pentandra)

- Florettseidenbaum (Ceiba speciosa)

- Glückskastanie (Pachira aquatica)

- Surinamkirsche (Eugenia unflora)

- Guave (Psidium guajava)

- Paprika (Capsicum chinense)

Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)

Familie: Melonenbaumgewächse (Caricaceae)

|

|

Unterfamilie: Entfällt, die Familie umfasst nur 6 Gattungen. Papaya, Melonenbaum

Carica papaya

Verbreitung: Ursprünglich von Mexiko über Mittelamerika bis ins nördliche Südamerika. Der Baum wurde bereits in vorkolumbianischer Zeit von den indigenen Völkernn kultiviert. Heute in vielen tropischen und subtropischen Ländern als Kulturpflanze verbreitet und auch verwildert. Wuchshöhe: 6 m. Die Papaya ist ein Milchsaft führender, kurzlebiger, kleiner Baum mit krautigem, grünem, an der Oberfläche mit den Narben abgefallener Blätter gezeichnetem Stamm. Er hat am Ende des Stamms mächtige, langgestielte Blätter mit tiefgeteilter, handförmiger Spreite. Er ist ein oder zweihäusig, d.h. es gibt männliche und weibliche Pflanzen sowie Hermaphroditen. Die Blüten sind meist eingeschlechtig, können aber auch zwittrig sein. Die Blütenstände entspringen an den Blattachseln, die männlichen sind verzweigt und überhängend und tragen schmal-trichterförmige 25-40 mm lange Röhrenblüten. Die weiblichen Blütenstände sind kurz und gabelig geteilt. Ihre gelbweißen Blüten sind etwas größer und befinden sich oberhalb des aus 3-5 Fruchtblättern gebildeten Fruchtknotens. Früchte werden ganzjährig gebildet. Es handelt sich um an Melonen erinnernde Beerenfrüchte, die ein Gewicht von 0.5 bis 5 kg erreichen können. Sie haben eine gelbgrüne Außenhaut, saftiges, wohlschmeckendes, gelbes oder orangefarbenes Fruchtfleisch und eine Fruchthöhlung mit wandständigen, pfefferkorngroen schwarzgrauen Samen [7]. Der Milchsaft des Papayabaums enthält Papain, ein Eiweiß spaltendes Enzym, das in seiner Wirkung dem Pepsin entspricht. Er wird durch Anritzen des Stamms oder der unreifen Früchte gewonnen und in der Nahrungsmittelindustrie, Medizin, Pelzgerberei, Seiden- und Wollherstellung, Bierproduktion und Kosmetik verwendet [6]. |

Ordnung: Nelkenartige (Caryophyllales)

Familie: Wunderblumengewächse (Nyctaginaceae)

|

|

Tribus: Bougainvilleeae Bougainvillea, WunderblumeBougainvillea spectabilisVerbreitung: Ursprünglich Brasilien von der Mata Atlântica bis Amazonien, in anderen tropischen Ländern eingeführt und gebietsweise verwildert. Wuchshöhe: 12 m. Die Bougainvillea ist nach dem französischen Forschungsreisenden Louis Antoine Comte de BOUGAINVILLE benannt, der anlässlich einer Weltumseglung 1768 auf den Salomonen gelandet war und die Insel Bougainville nach sich selbst benannt hatte. Es handelt sich um einen spreizklimmenden, stark verzweigten, bedornten Strauch mit verholzender Sprossachse, die zahlreiche gebogene Stacheln von 0,2 bis 0,8 Zentimeter Länge trägt. Bougainvilleen wachsen überwiegend in sommertrockenen Wäldern, wo sie mit Einsetzen der Trockenzeit ihr Laub abwerfen und anschließend wieder neu austreiben. Die wechselständigen Laubblätter sind eirund bis lanzettlich, ganzrandig und in eine Spitze augezogen. An den Sprossenden stehen jeweils drei Hochblätter, die bei der Wildform leuchtend rosa-violett sind und deren Basis mit drei schmal röhrenförmigen, fünfzähligen Blüte verwachsen ist. Diese hat einen grünen Kelch und eine gelbe Kronröhre, in der 7-8 Staubblätter verborgen sind. Aus dem Fruchtknoten bildet sich eine spindel- bIs birnförmige Frucht [7; 8]. Es gibt verschiedene Kulturformen mit unterschiedlich farbigen Hochblättern, wobei es sich zum Teil um Hybriden mit anderen Arten der Gattung handelt. Bougainvilleen können während des Sommers als Kübelpflanzen draußen gehalten werden, sie ertragen aber überhaupt keinen Frost und müssen daher im Herbst rechtzeitig ins Winterquartier gebracht werden. Ideal ist ein heller Standort mit Temperaturen zwischen 10 und 15ºC [8]. |

Ordnung: Nelkenartige (Caryophyllales)

Familie: Knöterichgewächse (Polygonaceae)

|

|

Unterfamilie: Eriogonoideae Falsche Meerestraube, "Red-leaved Bob"

Neomillspaughia emarginataVerbreitung: Mexiko (Yucatan-Halbinsel), Belize, Guatemala, Honduras Wuchshöhe: 1-5 m. Es handelt sich um einen zweihäusig getrenntgeschlechtigen Strauch oder kleinen Baum, mit borkiger Rinde und großen Blättern. Die kleinen weißen weiblichen Blüten sind in Rispen angeordnet, aus ihnen entwickelten sich geflügelte Nussfrüchte (Achänen). Blütezeit ist von Mai bis November. Die essbaren Früchte sind ab Juni reif [1; 3]. |

Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales)

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae)

|

|

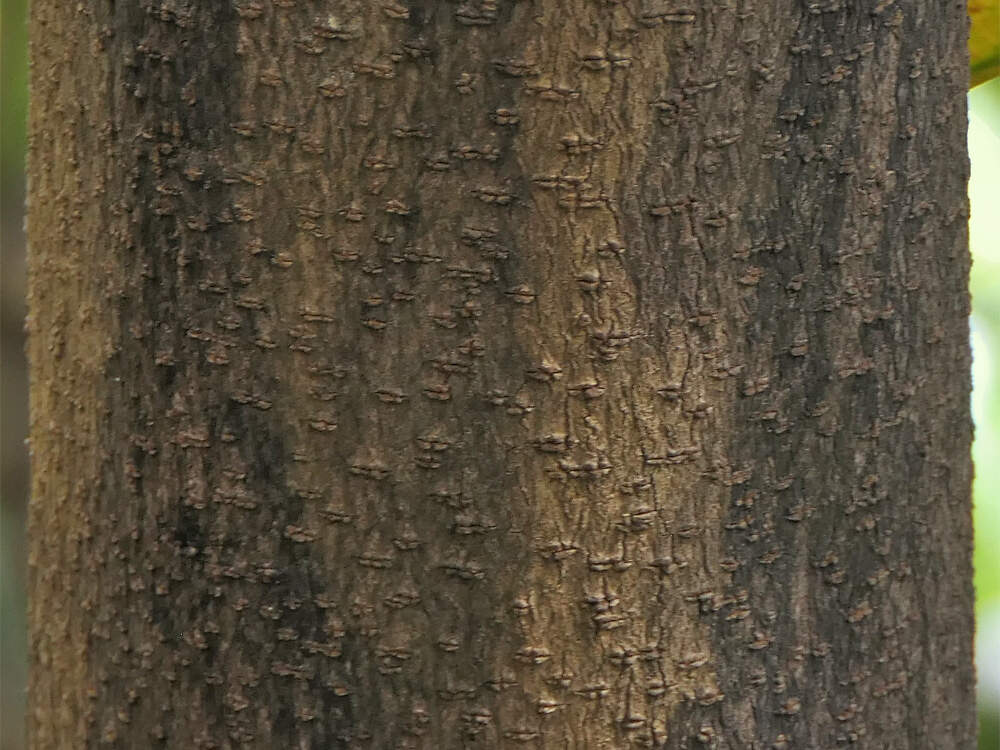

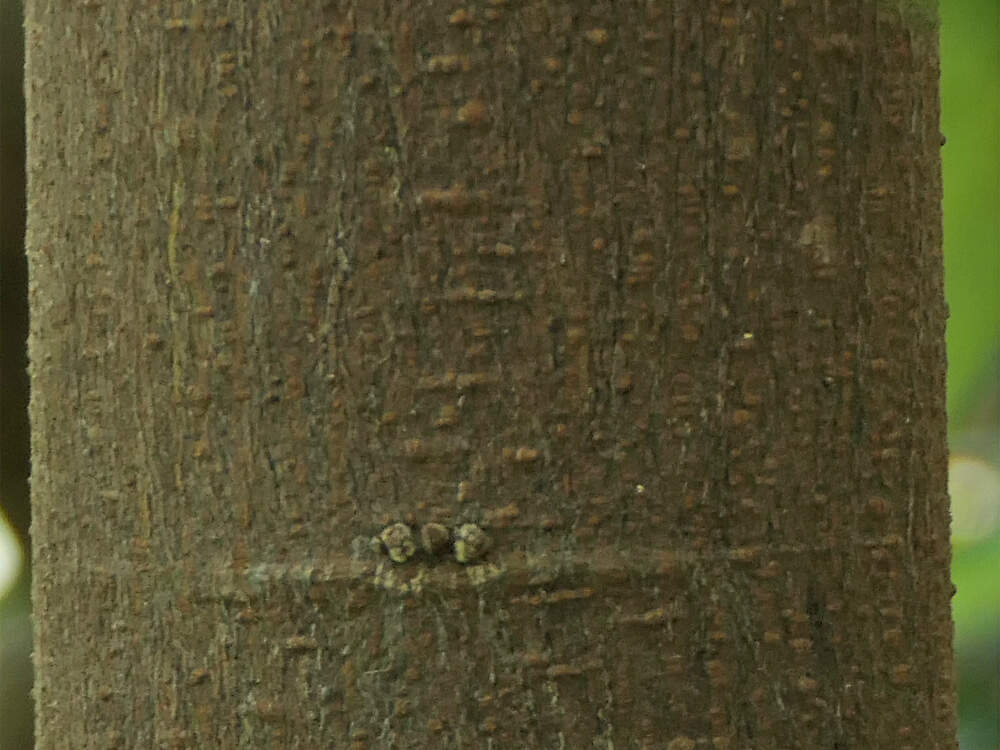

Unterfamilie: Mimosengewächse (Mimosoideae) Wilde TamarindeLysiloma latisiliquumVerbreitung: Karibischer Raum: Süd-Florida, Halbinsel Yucatán, Belize, Guatemala und auf den karibischen Inseln Kuba, Hispaniola, Puerto Rico, Turks- und Caicos sowie den Bahamas. Wuchshöhe: meist 12, selten bis zu 15 m. Die wilde Tamarine ist ein mäßig rasch wachsender, mittelgroßer Baum, der im Norden seines Areals laubabwerfend, im Süden immergrün ist. Er hat einen schlanken, kurzen Stamm mit langen, gebogenen Ästen, die eine schirmförmige Krone formen, und eine Tendenz, mehrere Stämme zu bilden. Die zwittrigen Blüten sind fünfzählig mit weißen Staub- und Kronblättern. Sie entwickeln sich zu Hülsenfrüchten. In Mittelamerika wird der Baum zur Holzgewinnung angepflanzt [10]. |

Ordnung: Lorbeerartige (Laurales)

Familie: Lorbeergewächse (Lauraceae)

|

|

Unterfamilie: Lauroideae Avocado

Persea americana

Verbreitung: Ursprünglich Mexiko und Mittelamerika. Heute weltweit als Nutzpflanze in den Tropen und Subtropen und zum Teil auch mediterranen Regionen, etwa im Süden der Iberischen Halbinsel etabliert. Winterhärtezone: Nicht winterhart, manche Sorten ertragen Temperaturen bis +5ºC. Wuchshöhe: Bis 20 m. Der Avocado ist ein immergrüner mehrstämmiger Baum oder Strauch mit elliptisch-lanzettlichen Blättern. Die duftenden Blüten sind unscheinbar gelbgrün. Sie bestehen aus je drei Kelch- und Blütenblättern, die sich aber kaum voneinander unterscheiden und optisch eine Einheit bilden.. Sie erscheinen bei uns im April oder Mai in großer Zahl in endständigen Blütenständen; nur etwa jede fünftausendste entwickelt sich zur Frucht. Die Früchte sind je nach Sorte kleine oder bis 25 cm lange, birnförmige Steinfrüchte mit dunkelgrüner oder braunroter, glatter Schale. Das bei Reife butterweiche, cremefarbige bis gelbgrüne Fruchtfleisch umschließt einen großen, kugelförmigen, hellbraunen Steinkern [7; 8]. Der Avocado ist eine bienenfreundliche Pflanze, weil die Blüten reichlich Pollen liefern und einige der Staubblätter Nektarien tragen [8]. Der Avocadobaum wurde bereits vor etwa 8'000 Jahren kultiviert und ab dem 18. Jahrhundert in den Tropen und Subtropen weltweit verbreitet. Seine Frucht, die Avocadobirne, wird in der europäischen Literatur erstmals 1519 erwähnt. Sie hat einen nussartigen Geschmack und mit 25% einen hohen Fettgehalt. Es werden etwa 400 Klutursorten unterschieden, die sich drei ökologischen Typen zuordnen lassen. Wichtige Erzeugerländer sind Meiko, Brasilien, Dominikanische Republik, Peru und Kolumbien, in Europa Spanien und Portugal [7; 8]. |

Ordnung: Magnolienartige (Magnoliales)

Familie: Annonengewächse (Annonaceae)

|

|

Unterfamilie: Annonoideae Stachelannone

Annona muricata

Verbreitung: Ursprünglich Tropisches Süd- und Mittelamerika, Karibik. Heute weltweit als Nutzpflanze in den Tropen und Subtropen und zum Teil auch mediterranen Regionen, etwa im Süden der Iberischen Halbinsel etabliert. Winterhärtezone 10 (erträgt bis -1ºC). Wuchshöhe: 8-12 m. Die Stachel-Annone ist ein mehrtriebiger Strauch oder kleiner Baum mit wenig verzweigter Krone. Die Laubblätter ähneln Lorbeerblättern und sitzen wechselständig an den Zweigen. Sie fallen im späten Winter (Februar/März) ab, um ab April/Mai neu zu sprießen. Die grüngelben Blüten bestehen aus je drei länglichen Kelch- und Kronblättern. Sie riechen nach Aas und locken damit Fliegen zur Bestäubung an. Die Frucht der Stachelannone ist botanisch gesehen eine große Beere. Sie wird bis zu 40 Zentimeter lang und bis zu 1(-4) Kilogramm schwer. In dem weichen, weißen Fruchtfleisch sitzen große, schwarze (giftige) Samen. Die Fruchthülle ist mit weichen Stacheln besetzt, welche die Überreste des weiblichen Geschlechtsapparates bilden [3; 7; 10]. Die Früchte der Stachelannone werden roh oder erhitzt konsumiert oder zu Fruchtsaft verarbeitet. Ihr Geschmack ähnelt dem der Anananas. Junge Blätter können gekocht und als Salat gegessen werden oder man kann daraus einen Tee herstellen. Früchte und Blätter werden auch in der traditionellen Medizin verwendet [10]. |

Ordnung: Malvenartige (Malvales)

Familie: Malvengewächse (Malvaceae)

|

|

Unterfamilie: Wollbaumgewächse (Bombacoideae) Kapokbaum

Ceiba pentandra

Verbreitung: Autochthoneses Vorkommen unsicher, entweder Mexiko, Mittelamerika und Karibik oder West- und Zentralafrika. Heute weltweit im Tropengürtel. Winterhärtezone: Nicht winterhart, soll bei +10 bis 15ºC überwintert werden. Wuchshöhe: Je nach Varietät 18-60 m. Der Stamm des Kapokbaums ist vor allem in der Jugend unterschiedlich dicht mit Stacheln besetzt. Die Äste wachsen oft horizontal. Im Alter werden meterhohe Brettwurzeln ausgebildet. Die kurzgestielten Blätter werden in der Trockenzeit abgeworfen. Sie sind handförmig gegliedert; sie bestehen in der Regel aus 6-7 länglich-ovalen, bis 10 cm langen Einzelblättchen. Die Bestäubung der Blüten erfolgt durch Blattnasen-Fledermäuse, sekundär auch durch Insekten. Die 10-30 cm langen fünffächrigen Früchte bestehen aus ledrigen, mit kleinen schwarzen Samen gefüllten ledrigen Kapseln. Diese liegen lose in einer dichten Schicht von bis zu 1-3(-4) cm langen, seidenfeinen Samenhaaren, die für ihre Verbreitung durch den Wind sorgen [6; 9]. Die Samenhaare sind röhrenartige Fasern mit sehr glatter Oberfläche, die einen mikroskopisch feinen Wachsdüberzug haben. Infolgedessen ist die Kapokwolle sehr schwer benetzbar. Dank dieser Eigenschaft und ihrem geringen Gewicht wird Kapok für Rettungsringe und Schwimmwesten verwendet [9]. Die Kapokfasern können Entzündungen von Augen, Nase und Kehle verursachen und zu chronischer Bronchitis führen. Verschiedene Pflanzenteile werden als Nahrungsmittel oder Heilmittel genutzt. Die Samen enthalten cyclopropenoide Fettsäuren, die bei Tieren zu unerwünschten physiologischen Reaktionen führen. Sie sollten daher nicht als Futtermittel verwendet werden, sofern die Fettsäuren nicht chemisch entfernt worden sind [11]. Nebst Ceiba pentandra gibt es zwischen Mexikon und Nordargentinien 19 weitere Kapokbaum-Arten, von denen Ceiba trichistandra aus Ekuador und Peru eine besondere Bedeutung für die Ernährung des Feuerflügelsittichs oder der aus derselben Region stammende, in Indonesien eingeführte Ceiba insignis für den Gelbwangenkakadu haben. |

|

|

Unterfamilie: Wollbaumgewächse (Bombacoideae) FlorettseidenbaumCeiba speciosaVerbreitung: Südamerika: Südbrasilien, Nordost-Argentinien, Ost-Bolivien, Paraguay, Uruguay. Wuchshöhe: Bis 15 (-25) m. Der Florettseidenbaum ist ein laubabwerfender mittelgroßer bis großer Charakterbaum südamerikanischer Halbtrockenwälder (Caatinga, Gran Chaco) mit flaschenförmigem, an der Basis mit starken Dornen bewehrtem Stamm, der einen Durchmesser von 80-120 cm erreichen kann und als Wasserspeicher dient. Die Äste setzen meist schon weit unten an. Die wechselständigen Laubblätter haben einen langen Stiel und eine gefingerte Blattspreite mit gesägtem Rand. Die Staubblätter der rosa Blüten sind zu einer bis zu 8 cm langen Mittelsäule verbunden. Die Blüten erscheinen im Herbst, wenn das Laub bereits herabgefallen ist. Sie werden hauptsächlich durch Schmetterlinge bestäubt. Sie entwickeln sich zu weißen, seidige Fasern enthaltenden Kapselfrüchten. Die Gattung Ceiba umfasst 20 Arten. Neben C. speciosa wird vor allem der Kapokbaum (Ceiba pentandra) bei uns gepflegt [8; 10]. Die Fasern des Florettseidenbaums werden gesammelt und als Füllmaterial für Kissen sowie zur Herstellung von seidenartigen Stoffen verwendet. Das Holz ist weich, leicht und wenig dauerhaft. Es wird zum Bau von Kanus, Kisten und für Schnitzereien, aber auch zur Zelluloseproduktion genutzt [9; 10]. Der Florettseidenbaum wird in Mitteleuropa als Kübelpflanze kultiviert. Er ist raschwüchsig, was für Kübelpflanzen nicht unbedingt ein Vorteil ist. In spanischen und portugiesischen Städten wird er als Alleebaum an gepflanzt [8]. |

|

|

Unterfamilie: Wollbaumgewächse (Bombacoideae) GlückskastaniePachira aquaticaVerbreitung: Mittelamerika von Mexiko bis Costa Rica. Wuchshöhe: 4-20 m. Die Glückskastanie wächst in ihrer Heimat als immergrüner, mittelgroßer Baum. In Kultur wird sie meist als Kübelpflanze gehalten und bleibt dann deutlich kleiner. Sie hat einen verdickten Stamm, der als Wasserspeicher dient. Die in Fünfergruppen angeordnet, dunkelgrünen Blätter sind gestielt, die Blattspreite ist handförmig in bis zu neun Fiederblätter geteilt und hat eine ledrige Oberfläche. Die grünlich-gelben Blüten mit roten Staubblättern sehen Rasierpinseln ähnlich. Die Pflanze bildet braune, holzige Früchte mit einem Durchmesser von gut 15 cm, die geröstet gegessen werden können [8]. Die Aussaat oder Vermehrung durch Stecklinge sollte bei einer Bodentemperatur von 25-30ºC erfolgen. Im Winter sollte die Umgebungstemperatur zwischen 12 und 15ºC liegen [8]. |

Ordnung: Myrtenartige (Myrtales)

Familie: Myrtengewächse (Myrtaceae)

|

|

Unterfamilie: Myrtoideae Surinamkirsche

Eugenia uniflora

Verbreitung: Ursprünglich östliches Südamerika von Surinam bis Uruguay. Heute in weiten Teilen der Tropen und Subtropen angepflanzt oder als invasiver Neophyt verbreitet. Winterhärtezone 9-10 (akklimatisierte Exemplare ertragen bis -5ºC). Wuchshöhe: 5-7(-12) m. Die auch "Pitanga" genannte Surinamkirsche wächst als immergrüner, dichter Strauch. Der Stamm hat eine relativ glatte bis feinrissige, abblätternde Borke. Die gegenständigen Blätter sind gestielt, glänzend und ganzrandige. Die jungen Blätter sind im Austrieb bronzefarben, das ältere Laub im Herbst rot, was den Sträuchern zusätzlichen Schmuckwert verleiht. Die cremeweißen, kleinen, leicht duftenden Blüten erscheinen im Sommer in den Blattachseln. Sie entwickeln sich innerhalb von 5 bis 7 Wochen zu kirschgroßen, leuchtend roten Früchten, Sie sind wie ein Heißluftballon mit mehreren "Rippen" geformt [4; 5]. Die Früchte werden im Ganzen gegessen. Sie enthalten bis zu 45 mg Vitamin-C pro 100 g Fruchtfleisch. Das saftige Fruchtfleisch schmeckt sehr aromatisch mit einem leicht säuerlichen und bitteren Unterton. In ihren Anbauländern werden Pitangas zu Marmeladen, Fruchtsäften, Eis oder Soßen verarbeitet, ebenso zu Essig und Likör. Aus gebrochenem Laub werden ätherischen Öle freigesetzt, die nach einer Mischung aus Myrte und Kampfer mit einem Schuss Zitrone duften und als Fliegen-Repellent verwendet werden [4]. |

|

|

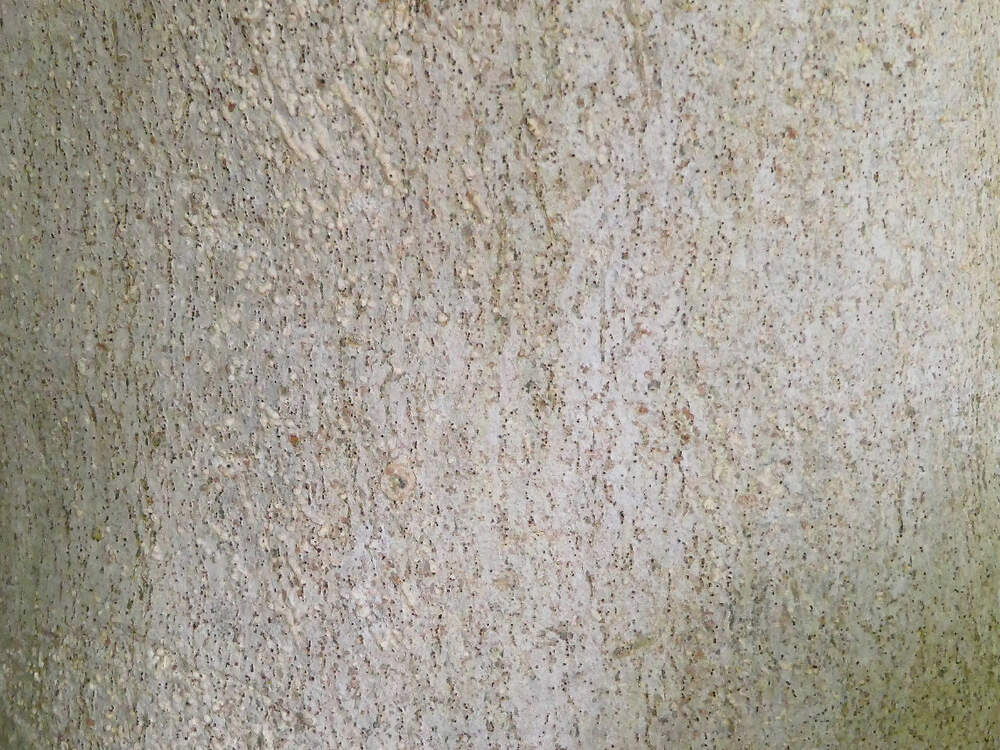

Unterfamilie: Myrtoideae Guave

Psidium guajava

Verbreitung: Ursprünglich tropisches und subtropisches Amerika vermutlich von Süd-Mexiko bis ins nördliche Südamerika. Heute in weiten Teilen der Tropen und Subtropen angepflanzt oder als invasiver Neophyt verbreitet. Winterhärtezone: Nicht winterhart, soll bei +10 bis 15ºC überwintert werden. Wuchshöhe: 6-10(-13) m. Die Guave wächst als robuster, etwas knorriger Baum. Der Stamm hat eine hellbraune, glatte Borke. Die gegenständigen, länglich ellipischen bis ovalen Blätter sind auf der Unterseite flaumig behaart. die 2.5 cm großen Blüten sind weiß. Sie stehen einzeln oder zu 2-3 in den Blattachseln. Sie wiesen zahlreiche Staubblätter auf. Die Früchte sind rundlichen bis birnförmige Beeren. Sie erreichen eine Durchmesser bis zu 10 cm und verfärben sich je nach Reifegrad von Grün nach Gelb. Das Fruchtfleisch ist mehlig und mehr oder weniger harzig [6; 7]. Die Guave wird als Fruchtbaum kultiviert. Ein einzelner Baum kann 300-400 kg Früchte tragen. Die süßsauer schmeckenden Früchte werden zur Herstellung von Getränken und Konfitüren verwendet, die Blätter als Medikament gegen Verdauungsstörungen. In manchen asiatischen Ländern werden die Blätter gekocht und als Gemüse konsumiert [6; 7; 10]. |

Ordnung: Nachtschattenartige (Solanales)

Familie: Nachtschattengewächse (Solanaceae)

|

|

Unterfamilie: Solanoideae Paprika

Capsicum chinense

Verbreitung: Entgegen ihrem wissenschaftlichen Namen nursprünglich icht China, sondern Peru sowie vermutlich Brasilien und Bolivien. Heute in vielen tropischen und subtropischen Regionen kultiviert, namentlich in der Karibik. Winterhärtezone: Nicht winterhart, muss in Treibhaus oder Wintergarten überwintert werden, sobald die Temperaturen dauerhaft unter 10ºC fallen. Wuchshöhe: 45-75 (-250) cm. Capsicum chinense wird seit langer Zeit kultiviert und weist daher eine große Variabilität auf. Es handelt sich um breite Büsche mit hell- bis dunkelgrünen, eiförmig bis lanzettlich-eiförmig bis etwa 10 cm langen Blättern, die zumeist unbehaart sind. Die zwittrigen Blüten stehen in den Sprossknoten, meist in Gruppen von 3-5. Sprossknoten stehenden Blüten erscheinen meist in Gruppen von drei bis fünf. Meistens sind sie fünfzählig. Die grünlich-gelben, seltener weißen Kronblätter sind 0,5 bis 1 cm lang, die Staubgefäße sind in bei denmeisten Varietäten blau-violett. Die Früchte sind außerordentlich vielfältig. bei Wildformen sind sie meistens klein, rund und glatt, bei den meisten Zuchtformen faltig geformt. Unreife Früchtesind hell- bis dunkelgrün bei reifen reicht das Farbenspektrum von blassem Gelb über Orange, Lachsfarben und Rot bis zu einem dunklen Schokoladenbraun. Die Samen haben meistens einen welligen Rand, nur selten ist er glatt [0]. |

Literatur und Internetquellen:

- BACKYARD NATURE

- CHILIPFLANZEN

- FLORA OF KAXIL KIUIC

- FLORA TOSKANA

- GLOBAL INVASIVE SPECIES DATA BASE

- GRAF, R. (2005)

- LÖTSCHERT, W. & BEESE, G.(1981)

- MEIN SCHÖNER GARTEN

- SCHRÖDER, R. (1963)

- USEFUL TROPICAL PLANTS

- WWW.GIFTPFLANZEN.COMPENDIUM

Zurück zu Übersicht Pflanzen

Weiter zu Tropenwaldgehölze - Ozeanien

Tropenwaldgehölze - Asien

Allgemeines

Hier werden nicht nur Bäume und Sträucher im eigentlichen Sinn vorgestellt, sondern auch verholzende Kletterpflanzen, wie die Würgefeigen,und nicht verholzende, baumartige Krautpflanzen, wie die Bananen. Die aufgeführten Arten werden mehrheitlich ganzjährig in klimatisierten Tropenhallen gehalten.

- Prächtiger Losbaum (Clerodendrum speciosissimum)

- Ylang-Ylang (Cananga odorata)

- Kroton oder Wunderstrauch (Codiaeum variegatum)

- Chinesischer Roseneibisch (Hibiscus rosa-sinensis)

- Rosenapfel (Syzygium jambos)

- Sternfrucht (Averrhoa carambola)

- Roxburgh- oder Elefantenohr-Feige (Ficus auriculata)

- Banyan-Feige (Ficus benghalensis)

- Langblättrige Feige (Ficus binnendijkii)

- Pappelfeige (Ficus religiosa)

- Bananenstaude (Musa acuminata)

- Yanagi ichigo (Debregeasia orientalis)

- Calamondin-Orange (Citrus x microcarpa)

- Longan-Baum (Dimocarpus longan)

Ordnung: Lippenblütlerartige (Lamiales)

Familie: Lippenblütler (Lamiaceae)

|

|

Unterfamilie: Günsel (Ajugoideae) Prächtiger LosbaumClerodendrum speciosissimumVerbreitung: Südost- und Australasien. Kultiviert und verwildert in Teilen Afrikas, Süd- und Mittelamerikas, den Seychellen, der Karibik und in Florida. Wuchshöhe: bis 3-4 m. Der Prächtige Losbaum wächst als mittelgroßer Strauch mit vierkantigen, leicht filzigen Sprossen und gegenständigen, auffallend großen, langestielten, herzförmigen Blättern mit netzrunzeligen Adern. Die Blätter sind oberseits kurzhaarig, unterseits flaumig. Die fünfzähligen, zwittrigen Blüten bestehen aus einem glockigen, dunkelpurpurnen Kelch und einer feuerroten, langen, schlanken Kronröhre mit 5 schmalen, meist rückwärts gebogenen Zipfeln, aus der die 4 Staubblätter und der Griffel weit herausragen, und stehen in rispenförmigen Ständen. Aus ihnen entwickeln sich beerenartige Steinfrüchte [4]. |

Ordnung: Magnolienartige (Magnoliales)

Familie: Annonengewächse (Annonaceae)

|

|

Unterfamilie: Ambavioideae Ylang-YlangCananga odorataVerbreitung: Südost-/Australasien: Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua-Neuguinea, Philippinen, Thailand, Vietnam. Kultiviert auf Madagaskar, den Komoren, Sansibar und Haiti. In feuchten Tälern und Hängen, in Wäldern oder an Waldrändern bis auf eine Höhe von 800 m. Wuchshöhe: Bis 25 m. Der Ylang-Ylang ist ein mittelgroßer, immergrüner und ganzjährig blühender Baum mit wechselständigen, bis 20 cm langen, länglich-eiförmigen, vorne lang zugespitzten, Blättern mit ledriger, glänzend dunkelgrüner Oberfläche und deutliche Nervatur. Die zwittrigen Blüten stehen in nickenden, achselständigen Büscheln. Sie sind gelblich grün mit 6 langen, schmalen, lanzettlichen, zurückgeschlagenen Kronblätter in zwei Kreisen und in dicht gedrängten Spiralen stehenden Staubblättern. Die Früchte sind länglich-eiförmige, hängende Sammelfrüchte, in denen die einzelnen Beeren an einer Blütenachse zu einer fleischigen Masse verwachsen sind [8]. Aus den großen Blüten wird das ätherische Ylang-Ylang-Öl gewonnen, das zur Herstellung von Parfümen und regional als Heilöl in der Volksmedizin verwendet wird [3; 8]. |