OLBRICHT, G. & SLIWA, A. (1995)

Analyse der Jugendentwicklung von Schwarzfusskatzen (Felis nigripes) im Zoologischen Garten Wuppertal im Vergleich zur Literatur.

Der Zoologische Garten (N.F.) 65: 224-236.

olbricht-biblio

LEYHAUSEN, P. (1962)

Smaller cats in the zoo.

Int. Zoo Yearb. 3: 11-21.

Inhalt:

Es wird festgestelt, dass Kleinkatzen vielfach völlig inadäquat gehalten werden. Weil sie klein sind, werden sie in kleine Käfige gesteckt, die an die Menagerien früherer Zeiten erinnern. Dabei benötigen sie relativ mehr Platz als Großkatzen. Ausreichend Deckung ist erforderlich, Außengehege sollten bepflanzt sein. Innengehege sollten idealerweise von den Besuchern durch Glasscheiben abgeschirmt sein. Es sollte wenig schieres Fleisch, aber möglichst oft Kleinsäuger oder Vögel in ganzen Tierkörpern verfüttert werden. Der Verfasser postuliert, dass außerhalb Besuchersicht lebende Tiere verfüttert werden sollten.

leyhausen-biblio

ALMASBEGY, M. & PFLEIDERER, M. (2011)

Ethologisch fundierte Empfehlungen für eine artgemäße Zoohaltung von Schwarzfußkatzen Felis nigripes Burchell, 1824.

Zool. Garten N.F. 80, Heft 6: 309-348.

Abstract:

The Blackfooted Cat (Felis nigripes), also called Small Spotted Cat, is a species endemic to the drier areas of Southern Africa. Ethological observations can give insight into their specialised adaptations to their environment. The investigations were carried out at the base of Karoo Cat Research. The large nature-type enclosures allow the cats to show a wide range of their natural behaviour. This study was done in the hope that it will lead to improved zoo-keeping and husbandry of the Blackfooted Cat in zoological gardens.

It is alarming to note that worldwide the zoo populations of these cats, having always been quite low, have dramatically decreased recently, especially in Europe, where at present only 5 males and 2 females are kept at 3 different sites. Worldwide, most cats die at a rather young age from either Amyloidosis, a kidney disease, or from respiratory tract infections. The possibility is discussed that both diseases are, at least partly, due to inadequate keeping conditions. It is imperative, though not always easily accomplished, that these cats are kept in enclosures that, at least in part, provide desert conditions: a dry climate (relative air humidity of 30 to 40%), and a preponderantly sandy substrate with fitting vegetation. As Blackfooted Cats habitually cover large distances during their nightly prowls, they would require larger enclosures than other cats of the Genus Felis. The enclosures should also give the cats adequate shelter to allow them to hide from disturbances caused by the public. Failing to provide this may be the cause of numerous, possibly lethal, stress-related diseases. Due to the Blackfooted Cat's extremely shy nature and solitary way of living, especially in respect of keeping their progeny healthy, the choice of the right curator is of utmost importance.The experiment of having young Blackfooted Cats reared simultaneously by their own mother and by humans aimed to avoid an imprinting-like bond but at the same time to create the basis for a lasting relationship of trust towards the human carers. The Karoo Cat Research Station proved to be a suitable observation area, offering the possibility of caring for three young Blackfooted Cats from the age of 6 to 16 weeks together with their mother. The behaviour patterns defining the opposites “tame” and “shy” were evaluated numerically and presented in diagram form. The result of this experiment was a stress-free and relaxed relationship between the animals and their carers that was not only observed in the kittens but was also maintained with the adult cats. The activity rhythm of seven Blackfooted Cats in human care in South Africa was studied throughout two seasons with considerable temperature variations. In graphic representations, data are presented, such as the weather or sexual differences, which could not be influenced by humans but have a clearly recognisable effect on the activity rhythm. Altered keeping conditions had an important influence on the divergence of the rest periods of the three young Blackfooted Cats from the usual diaphasic activity pattern of most felid species. The behaviour of wild-caught animals was studied and compared with that of well integrated or zoo-born individuals. Here too an important reduction in activity was noted. The effect of behavioural enrichment measures, such as play, feeding methods, olfactory stimuli, as well as the rearing of young, on a positive increase in diurnal activity is discussed.

almasbegy-biblio

Gepard

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae

Unterfamilie: Geparden (Acinonychinae), neuerdings Kleinkatzen (Felinae)

Gepard

Gepard

Acinonyx jubatus • The Cheetah • Le guépard

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf Biolib |

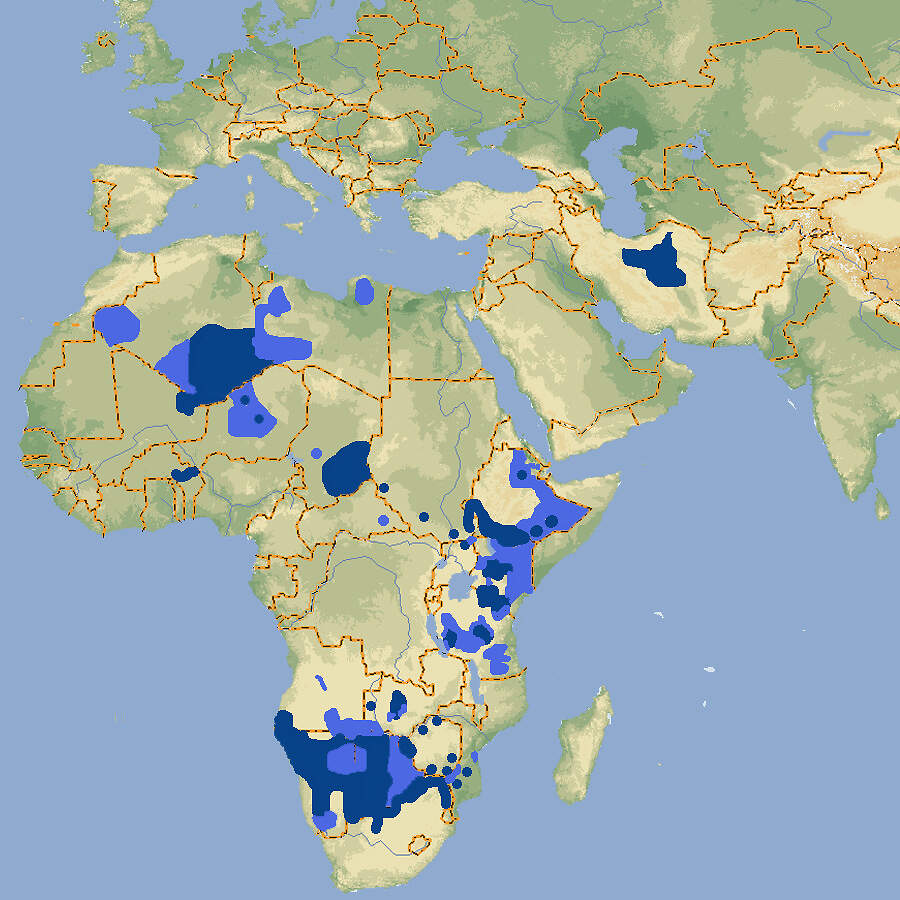

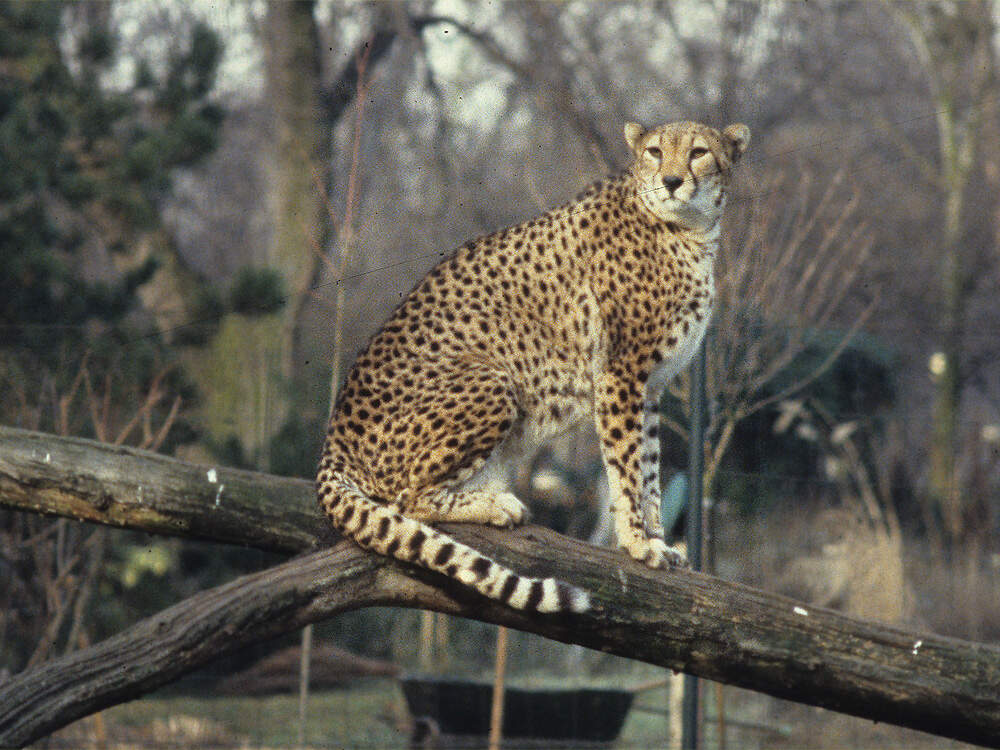

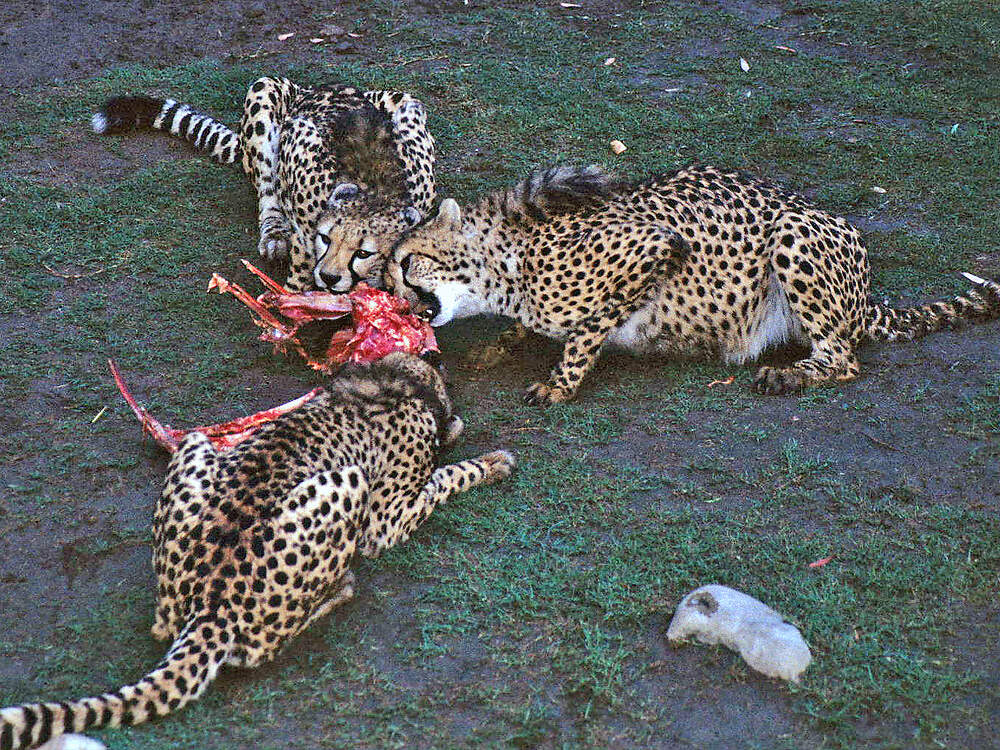

Wegen seines von allen anderen Katzen abweichenden Körperbaus und seiner historischen Bedeutung als Jagdgefährte des Menschen ist der Gepard von zoopädagogischem Interesse. Da die Art in ihren Ursprungsgebieten je nach Region gefährdet bis vom Aussterben bedroht ist, und es koordinierte Erhaltungszuchtprogramme gibt, ist sie in europäischen Zoos recht häufig anzutreffen. Körperbau und KörperfunktionenDer Gepard erreicht eine Kopf-Rumpflänge von 140-150 cm, eine Schwanzlänge von 60-80 cm und ein Gewicht von etwa 60 kg. Der Kopf ist relativ klein mit stark gewölbtem Hirnschädel. Die Iris ist gelbbraun, die Pupille zieht sich rundlich zusammen. Als einzige Katze hat der Gepard nur teilweise einziehbare, stumpfe Krallen. Das raue Fell ist oberseits rötlich- bis ockergelb mit schwarzen Tupfen, unterseits weiss, das letzte Schwanzdrittel ist schwarz geringelt, die Schwanzspitze ist weiß. Im Südlichen Afrika kommt eine rezessiv vererbte Mutante vor, der sogenannte "King Cheetah", bei dem die schwarzen Flecken größer sind und zum Teil zu Bändern zusammenfließen [8]. VerbreitungAfrikanische Unterarten: Ägypten, Angola, Äthiopien, Benin, Botswana, Burkina Faso, Dem. Rep. Kongo, Eritrea, Kamerun, Kenia, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Sambia, Somalia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Zimbabwe. Vermutlich ausgestorben in Algerien, Libyen, Marokko, Senegal, West-Sahara. Ausgestorben in Burundi, Tunesien [4]. Acinonyx jubatus venaticus: Afghanistan [10; NOGGE in litt. 2010], Iran, ausgestorben oder vermutlich ausgestorben im Rest des Verbreitungsgebiets vom Nahen Osten bis Indien und Zentralasien [4]. Lebensraum und LebensweiseGeparden nutzen unterschiedlichste Lebensräume, von Busch und Feuchtsavannen über Grasländer und Trockensavannen bis zu Halbwüsten und Wüsten und vom Tiefland bis auf eine Höhe von 4'000 m. Sie leben einzeln, als Bruderpaare oder in Mutterfamilien und sind meist tagaktive Sprintjäger, die über kurze Distanzen eine Geschwindigkeit von über 100 km/h erreichen können. Ihr Beutespektrum reicht von Vögeln und Kleinsäugern bis zu Kudus und Elenantilopen. Bevorzugt werden kleinere bis mittelgrosse Huftiere, wie Gazellen, Impalas, Wasserböcke, Wildschafe oder Steinböcke, bei größeren Arten sind die Kiefer des Geparden zu schwach, um die Knochen zu knacken. Im Zoo werden deshalb vor allem Kaninchen, Schafe, Ziegen und kleinere Hirsche zur Ganzkörperfütterung verwendet [5]. Der Gepard hat keine feste Fortpflanzungszeit. Nach einer Tragzeit von 92 (90-98) Tagen bringen die Weibchen in Abständen von 15-19 Monaten 1-8 Junge mit einem Gewicht von 250-300 g zur Welt, die sie dann alleine aufziehen. Die Jungen sind bei der Geburt blind und öffnen ihre Augen mit 4-14 Tagen. Mit 3-6 Wochen bricht das Milchgebiss durch. Mit rund anderthalb Jahren sind sie selbständig. Allerdings ist die Jugendsterblichkeit sehr hoch, im Nairobi-Nationalpark sterben 95% der Jungen bevor sie anderthalb Jahre alt sind (im Zoo ca. 30%). Die meisten werden durch andere Raubtiere oder durch Paviane getötet [17; 25]. Zu den Lautäußerungen des Geparden weiß BREHM [24]: "Seine Stimme hat etwas durchaus eigenthümliches. Der Gepard spinnt, und zwar mit großer Ausdauer, wie unsere Hauskatze, nur etwas gröber und tiefer, faucht, gereizt, wie seine Verwandten, fletscht auch ebenso ingrimmig die Zähne, und läßt dabei ein dumpfes, unausgesprochenes Knurren hören, außerdem aber ganz eigenthümliche Laute vernehmen. Der eine von diesen ist ein langgezogenes Pfeifen, der andere ein aus zwei Lauten bestehender Ruf, welcher dem Namen Tschita so ähnelt, daß man letzteren sofort als Klangbild dieser Stimmlaute erkennen muß." Gefährdung und SchutzDer Gepard ist nach einer Beurteilung aus dem Jahr 1986, letztmals überprüft und bestätigt 2021, eine gefährdete Tierart (Rote Liste: VULNERABLE) mit abnehmendem Bestand von rund 6'500 erwachsenen Individuen, die sich auf ein Areal von etwa 3'100'000 km² verteilen und von denen etwa 3'500-4'000 auf die südliche Unterart entfallen. Die meisten Geparden im südlichen Afrika leben in der Grenzregion von Namibia, Angola, Botswana, Sambia, Simbabwe, Südafrika und Mosamibik, wo sich zahlreiche große, teils grenzüberschreitende Nationalparks befinden. Rund 330 Tiere werden in vollständig eingezäunten Reservaten gehalten, wo ein intensives Populationsmanagement nötig ist. Vom Ostafrikanischen Geparden (A. j. fearonii) gibt es eine rund 1'250 Individuen umfassende zusammenhängende Population im Serengeti-Mara-Tsavo-Laikipia-Gebiet. Der Nordwestafrikanische (A. j. hecki) und der Asiatische Gepard (A. j. venaticus) mit noch 60-100 Individuen gelten als hochbedroht (CRITICALLY ENDANGERED) [5]. Der internationale Handel ist durch CITES-Anhang I eingeschränkt. Ferner fällt die Art mit Ausnahme der Populationen Botswanas, Namibias und Simbabwes unter Anhang I des Bonner Übereinkommens über wandernde Tierarten. Zoogestützte Artenschutzprojekte (Beispiele):

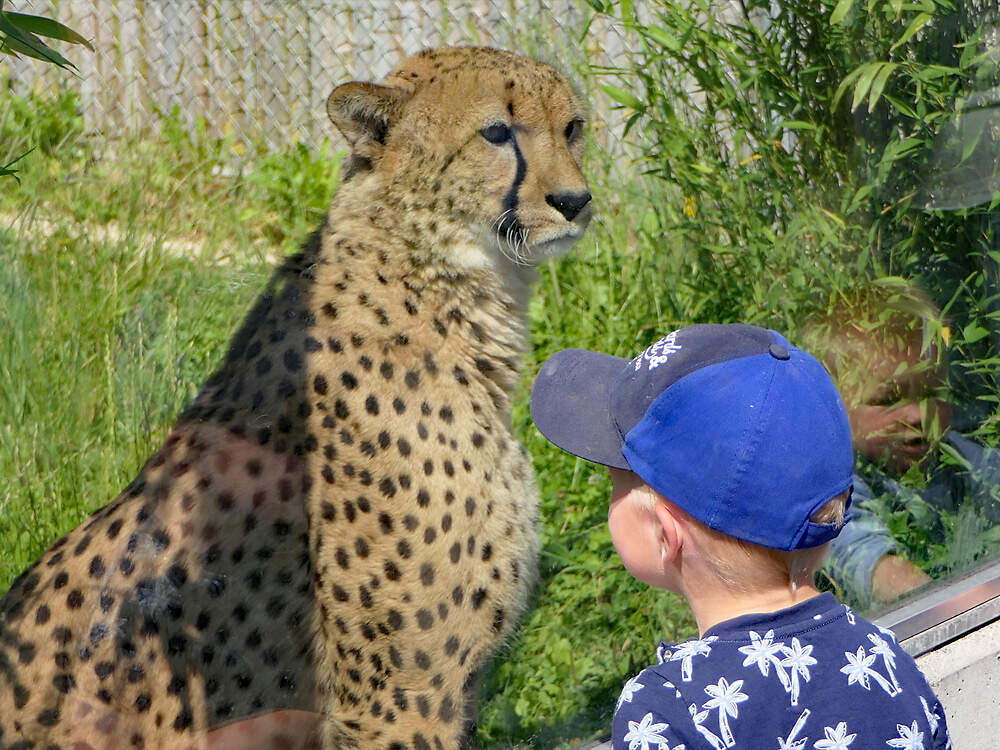

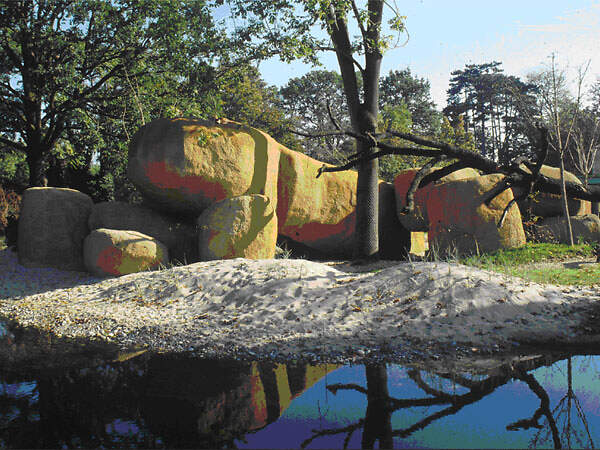

Bedeutung für den MenschenGeparden wurden im Nahen und Mittleren Osten seit alters her eingefangen und zur Jagd - hauptsächlich auf Gazellen - abgerichtet oder als Statussymbole im Haushalt gehalten. Schon vor 5'000 Jahren haben Geparde die Sumerer auf ihren Jagden begleitet. Dasselbe ist aus dem Neuen Reich Ägyptens (ca. 1550–1070 v. Chr.) bekannt. So wurde z.B. im Grab des Tutanchamun, ein stilisierter goldener Gepardenkopf gefunden. Der älteste bekannte bildliche Nachweis eines gehaltenen Gepards datiert aus der Zeit von 700-300 v. Chr. Es handelt sich um die Darstellung eines Gepards mit Halsband auf einer Silbervase aus einem skythischen Grab aus Maikop in der Kaukasus-Region Südrusslands. Ein angeleinter Gepard findet sich auf ägyptischen Zeichungen aus der Regierungszeit von Ptolemäus II. (309-246 v. Chr). Der indische Großmogul Akbar der Große (1542-1605) soll im Laufe seines Lebens 9'000 Geparden besessen haben, um Hirsche, Hirschziegenantilopen und Gazellen zu jagen. In Italien wurden Geparden bereits im spätrömischen Reich, dann wieder zur Zeit Friedrichs II.(1194-1250) und während der Renaissance als Jagdtiere genutzt [9; 17; 21]. Gepardenfelle sind rauh und für die Verarbeitung zu Pelzmänteln ungeeignet, was nicht verhinderte, dass zur Blütezeit der Fleckkatzen-Mode auch Gepardenmäntel getragen wurden. Legale Abschüsse im Rahmen der Sportjagd sind in wenigen Ländern möglich [5]. Von 2001-2017 wurden global noch 9 Geparden-Pelzmäntel mit Genehmigungen international verschoben. Ansonsten wurden u.a. zur Ausfuhr genehmigt: 608 Felle und 2'159 Jagdtrophäen aus Namibia, 53 Felle und 150 Jagdtrophäen aus Simbabwe, 53 Felle aus Südafrika und 30 aus Äthiopien. Im selben Zeitraum wurden die Ausfuhr von 815 lebenden Wildfängen bewilligt, davon kamen 586 aus Namibia, 197 aus Südafrika und 11 aus dem Sudan, und weltweit wurde der internationale Transport von 1'937 Nachzuchttieren erfasst. Davon kamen 1'405 aus Südafrika, 100 aus Namibia, 87 aus den Niederlanden, 46 aus Irland und 29 aus der Schweiz [3]. HaltungViele Zootiere könnten ihre Gehege verlassen, wenn sie denn wollten. So auch die in der nebenstehend abgebildeten Anlage gehaltenen Geparden des Zoo Basel. 2008 versuchte hier ein halbwüchsiger Gepard eine wilde Stockente zu fangen und brachte es fertig, zwischen Abschlussgitter und Graben nach draußen zu gelangen. Das Publikum wunderte sich zwar, aber es entstand keine Panik. Dem Tier war es sichtlich nicht wohl und es konnte problemlos wieder zurück in das Gehege gebracht werden. In verschiedenen Zoos gibt es Gemeinschaftshaltungen von Geparden und Breitmaulnashörnern. Im Zoo Leipzig bewohnen Geparden eine Anlage gemeinsam mit Husarenaffen und Spitzmaulnashörnern und im Zoo Basel wurde auf der neuen Elefantenanlage für die Geparden ein Durchgang zum Bullengehege geschaffen. Auch mit Steppenzebras, Zwergflusspferden, Giraffen, Watussirindern und Elenantilopen sowie Sporn- oder Riesenschildkröten wurden Geparde vergesellschaftet [18]. Geparden können im Zoo ganz ausnahmsweise ein Alter von 21 Jahren erreichen. Allerdings werden nur wenige älter als 12 Jahre. In der Wildbahn liegt die mittlere Lebenserwartung für Weibchen, die das erste Lebensjahr überstanden haben bei knapp 7 Jahren, Kater sterben schon früher. Es wird vermutet, dass kein wildlebender Gepard älter als 12 Jahre wird [16; 25]. Haltung in europäischen Zoos: Geparden werden in über 130 Zoos gehalten, von denen sich etwa ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Mehrheitlich handelt es sich um Südafrikanische Geparden (A. j. jubatus), weniger als 20 Zoos halten Sudan-Geparden (A. j. soemmeringii). Früher waren gelegentlich und in geringer Zahl auch Asiatische (bis in die 1970er-Jahre), Ost- und Nordafrikanische (bis 1986 im Kölner Zoo) Geparden in europäischen Zoos anzutreffen. Für Details siehe Zootierliste. Die Fütterung sollte abwechslungsreich sein, jedoch nicht zu reichlich, weil sonst die Tiere wegen ihrer haltungsbedingt limitierten körperlichen Leistung die Tendenz haben, zu verfetten [22]. Zucht: Geparden waren zwar schon zur Zeit der antiken Hochkulturen Ägyptens und des Nahen Ostens regelmäßig für jagdliche Zwecke gezähmt worden, galten aber im Zoo lange als nicht züchtbar. Erst 1956 und 1957 kam es im Zoo von Philadelphia zu den ersten Geburten, wobei die Jungen nicht aufgezogen werden konnten. Die europäische Erstgeburt konnte der Krefelder Zoo 1960 verzeichnen. Von den Vierlingen konnten zwei mit Hilfe einer Katzenamme grossgezogen werden. Die ersten natürliche Aufzuchten gelangen 1965 und 1966 dem italienischen Arzt Dott. Luciano SPINELLLI, der seine zahme Hausgepardin erfolgreich mit zwei Katern des Zoologischen Gartens Rom verpaarte. Damit war der Bann gebrochen und heute werden Geparden regelmäßig in Menschenobhut geboren und von ihren Müttern aufgezogen [9]. Um zu züchten stellen die Zoos ihren Geparden zwei oder mehr Gehege zur Verfügung. Jene im Opel-Zoo Kronberg z.B. sind 840 m² und 660 m² groß [MESO 1/2010]. Es gibt ein Internationales Zuchtbuch (ISB, seit 1987), das vom Cheetah Conservation Fund in Otjiwarongo, Namibia geführt wird und 1'893 lebende Tiere in 289 Institutionen umfasste [IZY 52, Daten bis Juli 2017]. Ferner je ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP, seit 1992) für die Unterarten jubatus und soemmeringii. Diese werden vom Safari Beekse Bergen bzw. dem irischen Fota Zoo koordiniert. Dazu gibt es Empfehlungen der EAZA für eine optimale Haltung. Wie Geparden gehalten werden (Beispiele): Forschung im Zoo: Der Gepard ist immer wieder Gegenstand von tiermedizinischen oder ethologischen Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, die Haltungsbedingungen zu optimieren [1; 2; 4; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 19; 22]. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für ein Tier oder ein Paar ein Außengehege mit einer Fläche von 200 m² vorhanden sein, das zeitweilig unterteilt werden kann. Ferner soll jedem Tier eine Schlafbox von 5 m² Fläche zur Verfügung stehen. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Geparden ein Außengehege mit einer Fläche von 200 m² vor. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche um 20 m² zu erweitern. Jedem Tier muss eine individuelle Schlafbox von 2.5 m² zur Verfügung stehen Gemäß der 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) ist für ein Trio ein Außengehege mit einer Fläche von 800 m², für jedes weitere Adulttier 80 m² zusätzlich und für Weibchen mit Jungen ein separates Gehege erforderlich, Das Innengehege muss für ein Paar eine Fläche von 10 m² haben, für jedes weitere Tier 1 m² mehr und für Weibchen mit Jungen ein separates Gehege. Taxonomie und NomenklaturDer Gepard wurde 1775 vom thüringischen Naturforscher Johann Christian Daniel von SCHREBER als "Felis jubata" beschrieben. Die Einordnung in die heute gültige Gattung Acinonyx erfolgte 1828 durch den englischen Anatomen und Naturwissenschaftler Joshua BROOKES. Gegenwärtig werden 5 Unterarten anerkannt:

Der großfleckige Königsgepard, von dem im Jahr 1926 ein Major A. COOPER das erste bekannte Exemplar schoss und nach sich selbst benannte, wurde später als Unterart Acinonyx jubatus rex bezeichnet. Er ist aber ist keine Unterart, sondern eine Mutante der Nominatform [20]. Im selben Wurf können normalfleckige Welpen und solche mit Königsmuster anfallen, so im Tiergarten Nürnberg, wo sich im Jahr 2000 in einem Viererwurf von normalfleckigen Eltern ein weiblicher Königsgepard befand. Es handelte sich um das erste Tier dieser Morphe, das in Europa geboren wurde. Es erreicht im Zoo Wuppertal ein Alter von 10 Jahren. Beim Gepard handelt es sich um eine monospezifische Gattung. Traditionell wurde er in eine eigene Unterfamilie gestellt. Aufgrund molekulargenetischer Studien wird er neuerdings den Kleinkatzen zugeordnet, wo er zusammen mit Puma und Jaguarundi die Tribus Acinonychini bildet [5; 17]. |

Literatur und Internetquellen

- AMBROSCH, J. (2009)

- CAFÉ MARCAL, V. (2006)

- CITES TRADE DATA BASE

- DENZLER, T. (1989)

- DURANT, S.M., GROOM, R., IPAVEC, A., et al. (2022). Acinonyx jubatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2022: e.T219A124366642. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2022-1.RLTS.T219A124366642.en. Accessed on 14 August 2023.

- EXNER, C. (1995)

- FELLENDORF, S. (2012)

- GRIMMBERGER, E. & RUDLOFF, K. (2009)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- HUBER, C. (1999)

- MANATI, A. R. & G. NOGGE (2008)

- SCHLABING, C. (1989)

- SCHLOTZ, M. (2014)

- STREIT, A. (?)

- WINKLER, P. (2012)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- ZOOROPE

- LUDWIG, C. (2019)

- AFRICA FREAK

- BOTHMA, J. du P. & WALKER, C. (1999)

- DEPAUW, S., HESTA, M., WHITEHOUSE-TEDD, K., STAGEGAARD, J., BUYSE, J. & JANSSENS, G. P. J. (2011)

- PRESSEMITTEILUNG DER WILHELMA VOM 24.02.2021

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- SENGENBERGER, K., BUS, H. & VERSTEEGE, L. (eds. 2018)

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Karakal (Caracal caracal)

Schneeleopard

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae)

Unterfamilie: Großkatzen (Pantherinae)

Schneeleopard, Irbis

Schneeleopard, Irbis

Panthera (Uncia) uncia • The Snow Leopard • La panthère des neiges

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder bei BioLib |

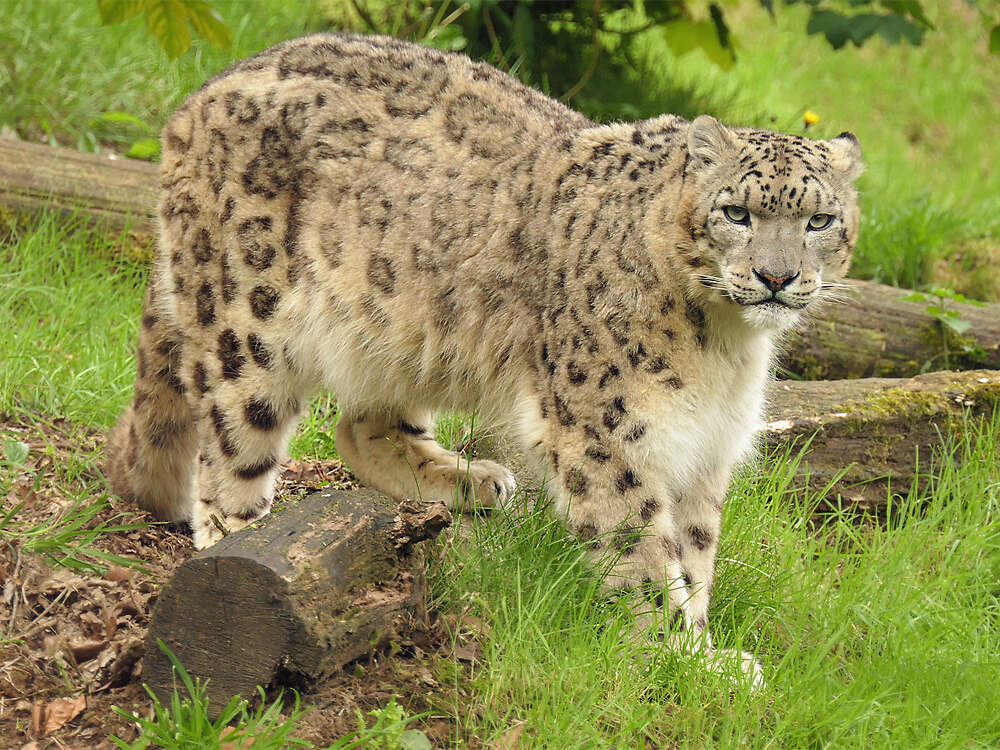

Vor einem halben Jahrhundert war der Schneeleopard oder Irbis in europäischen Zoos eine große Seltenheit, heute ist diese im Freiland gefährdete Katze mit ihrem prachtvollen Fell dank einem Erhaltungszuchtprogramm in zahlreichen Zoos zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenDer Schneeleopard oder Irbis erreicht eine Kopf-Rumpflänge von (86-)120-150 cm, eine Schwanzlänge von 90 (80-106) cm und ein Gewicht von 22-52 kg. Kater sind größer und schwerer als Kätzinnen. Der Kopf ist relativ klein, mit kurzer Schnauzenpartie und hoher Stirn. Die Ohren sind kurz und gerundet, die Pfoten breit. Der lange Schwanz ist rundum gleichmäßig dicht behaart. Am Rücken und den Flanken sind die Haares des Winterfells etwa 5 cm, am Bauch gegen 12 cm lang. Die Grundfarbe des Fells ist oberseits blassgrau bis cremefarben, unterseits heller bis weiß. An Kopf, Hals und Extremitäten hat es schwarze Tupfen, an Körper und Schwanz unregelmäßige Rosetten [4; 9]. VerbreitungZentralasien: Afghanistan; Bhutan; China; Indien; Kasachstan; Kirgistan; Mongolei; Nepal; Pakistan; Russland; Tajikistan; Usbekistan [5]. Lebensraum und LebensweiseDer Schneeleopard ist ein Hochgebirgstier. Im Sommer ist er in Höhen von 3'000-4'000 m anzutreffen, im Winter geht er, seinen Beutetieren folgend, auf 1'800-2000 m hinab. Seine Beute sind hauptsächlich Steinböcke, Markhore, Tahre, Pfeifhasen und Steppenmurmeltiere. Er verschmäht aber auch Mäuse nicht und fängt Vögel. Je nach Verfügbarkeit von Beutetieren sind die Streifgebiete sehr unterschiedlich groß. Unter optimalen Bedingugen können sie nur wenig mehr als 10 km² messen, in beutearmen Gebieten wurden dagegen bis 585 km² geschätzt. Um ein neues Areal zu besiedeln, laufen Schneeleoparden auch lange Strecken über offenes, flaches Gelände bis sie wieder auf ein Bergmassiv treffen [4; 8]. Schneeleoparden paaren sich meist von Januar-März. Nach einer Tragzeit von 94-103 Tagen werden in einer Höhle oder Felsspalte meist 2 (1-5) Junge geboren. Diese wiegen etwa 320-570 g und tragen zum Schutz vor Kälte bereits bei der Geburt ein dichtes, wolliges Fell. Mit etwa 10 Wochen werden sie entwöhnt, mit 2-4 Monaten beginnen sie, ihrer Mutter auf den Jagdzügen zu folgen. Selbständig Beute machen können sie aber erst mit etwa 18 Monaten. Geschlechtsreife wird mit 2-3 Jahren erreicht [8]. Gefährdung und SchutzSeit 1986 galt der Schneeleopard nach der Roten Liste als stark gefährdet (Rote Liste: ENDANGERED). Aufgrund einer Neubeurteilung im Jahr 2016 wurde er 2017 in die Kategorie "gefährdet" zurückgestuft. Der Gesamtbestand ohne von der Mutter abhängige Jungtiere dürfte 2016 zwischen ca. 7'460 und 7'980 gelegen haben. Diese Zahlen sind höher als frühere Schätzungen, sind aber recht unsicher [5]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang I eingeschränkt. Ferner fällt die Art unter Anhang I des Bonner Übereinkommens über wandernde Tierarten. Zoogestützte Artenschutzprojekte (Beispiele):Wilderei und die Zerstörung ihres Lebensraumes gefährden das Überleben dieser imposanten Katzenart in freier Wildbahn. Verschiedene Organisationen bemühen sich um den Schutz des Schneeleoparden, namentlich der Snow Leopard Trust, der von zahlreichen Zoos unterstützt wird. Siehe

Bedeutung für den MenschenBis zum Inkrafttreten von CITES im Jahr 1976 waren die flauschigen Pelzfelle des Schneeleoparden und daraus gefertigte kostbare Pelzmäntel regelmäßig im internationalen Handel anzutreffen. Auch danach gingen die zumeist illegale Bejagung und der Handel im nationalen bzw. regionalen Handel weiter. An legalen Exporten wurden von 1977-2017 weltweit lediglich 2 Mäntel und 15 Felle registriert. Im selben Zeitraum wurden von den Ursprungsländern 20 lebende Wildfänge zur Ausfuhr genehmigt und global 459 Nachzuchttiere über Landesgrenzen verschoben, davon 102 aus der Schweiz, 54 aus den USA 54, aus Finnland 48 und aus Deutschland 57 [3; 5]. HaltungAls Altersrekord vermeldet SCHÜRER [7] 21 Jahre, 10 Monate und 8 Tage bei einem Kater, der 1984 im Zoo Zürich geboren wurde und 2006 im Zoo Wuppertal eingeschläfert werden musste. Der Schneeleopard ist, wie andere Katzen auch, empfänglich für das COVID-19-Virus. 2021 erkrankten im Louisville Zoo drei Tiere und im Lincoln's Children Zoo starben drei weitere an dieser Krankheit [11]. Es gibt seit 1971 ein Internationales Zuchtbuch (ISB), das von Nordens Ark in Schweden geführt wird und, Stand Dezember 2017, 471 lebende Tiere in 202 Institutionen umfasste, was gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang bedeutet [12]. Haltung in europäischen Zoos: Die Haltung von Schneeleoparden in Europa geht auf das Jahr 1851 zurück. Der gegenwärtige Bestand basiert auf 56 Gründertieren und hat eine Gen-Diversität von 95.5% [10]. Schneeleoparden werden in etwas über 100 Zoos gehalten, von denen sich etwa ein Fünftel deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Das seit 1985 bestehende Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wird vom schwedischen Zoo "Nordens Ark" koordiniert. Ende 2020 umfasste es 187 Tiere in 82 Einrichtungen. Dabei handelt es sich zu 100% um Nachzuchten, die auf 53 Gründertiere zurückgehen [13]. Wie Schneeleoparden gehalten werden (Beispiele):

Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für einen oder ein Paar Schneeleoparden ein zeitlich begrenzt unterteilbares Außengehege von 100 m² Fläche und 3 m Höhe vorhanden sein. Für jedes weitere erwachsene Tier soll eine Fläche von 50 m² zusätzlich zur Verfügung stehen. Die Schweizerischen Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Tiere ein Außengehege mit einer Fläche von 50 m² mit einer Höhe von 3 m vor. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche um 15 m² zu erweitern. Für jedes Tier muss eine individuelle Schlafbox von 2.5 m² Fläche vorhanden sein. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023), fordert, dass die als "Unica unica" bezeichneten Schneeleoparden mindestens paarweise gehalten werden müssen, dass für ein Paar ein Außengehege mit einer Fläche von 500 m² bei 3.50 m Höhe und für jedes weitere Adulttier 50 m² zusätzlich erforderlich ist, und dass ein Wetterschutz mit Einstreu vorhanden sein muss. Taxonomie und NomenklaturDer Schneeleopard wurde 1775 vom thüringischen Naturforscher Johann Christian Daniel von SCHREBER in Band 3 seines vierbändigen, ab 1774 erschienenen Werks "Die Säugetiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen" als "Felis uncia" beschrieben. Nach WILSON & REEDER [9] wird die Art in die von John Edward GRAY vom British Museum in London 1854 festgelegte, monotypische Gattung Uncia gestellt, ansonsten gilt sie oft als eine von fünf Arten der Gattung Panthera, was von der Molekulargenetik gestützt wird [5; 8; 9]. BRASE-BÄUMER [2] führt verschiedene Quellen an, die den taxonomischen Status des Schneeleoparden diskutieren. So soll er nicht zur Gattung Panthera gehören, weil er nicht brüllen könne. Während z.B. RIEGER [6] das Brüllen beim Schneeleoparden beschreibt, geben andere Autoren an, der Schneeleopard brülle nie, er schnurre und heule wie eine Kleinkatze [4]. Eine weitere Abweichung von den Großkatzen der Gattung Panthera besteht darin, dass er nicht in liegender, sondern in kauernder Stellung frisst. Im Übrigen weist er in verschiedenen Merkmalen Gemeinsamkeiten mit dem Nebelparder auf. |

Literatur und Internetquellen

- ALMASBEGY, M.M. (2001)

- BRASE-BÄUMER, K. (2004)

- CITES TRADE DATA BASE

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- McCARTHY, T. et al. (2017). Panthera uncia. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22732A50664030. http://www.iucnredlist.org/details/22732/0. Downloaded on 16 June 2018.

- RIEGER, I.(1980)

- SCHÜRER, U. (2006)

- WILSON, D. E. & MITTERMEIER, R.A. eds. (2009)

- WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (2005)

- BLOMQVIST, L. & SLIWA, A. (2016)

- ALLGEMEINE ZEITUNG VOM 14.11.2021

- BLOMQVIST, L. (2018). International Pedigree Book for Snow Leopards, Uncia uncia, Vol. 11. Nordens Ark, Hunnebostrand.

- NYGREN, E. (2021). Snow Leopoard (Panthera uncia) Programme Annual Reprt 2020. Nordens Ark, Hunnebostrand

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Schneeleoparden-Schutzprojekte

Weiter zu Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)

Leopard

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae)

Unterfamilie: Grosskatzen (Pantherinae)

Leopard

Panthera pardus • The Leopard • Le léopard ou la panthère

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Schwarzpanther

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder bei BioLib |

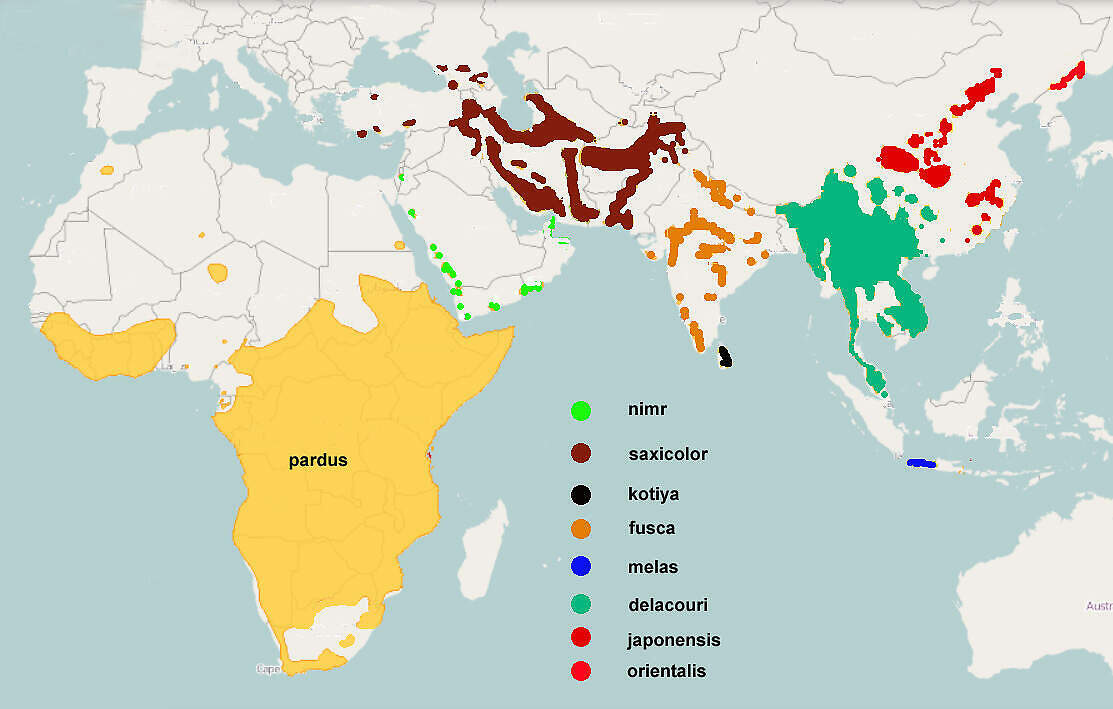

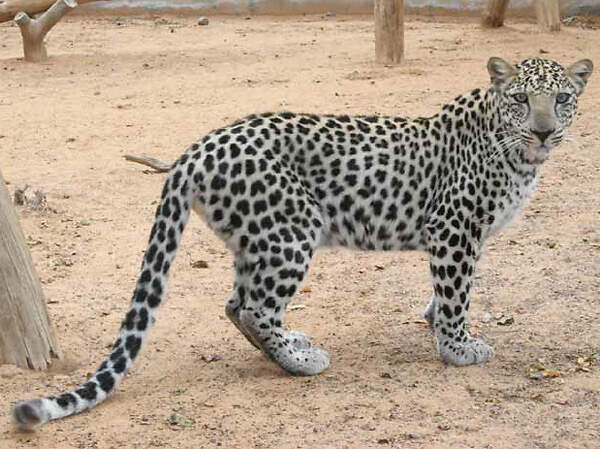

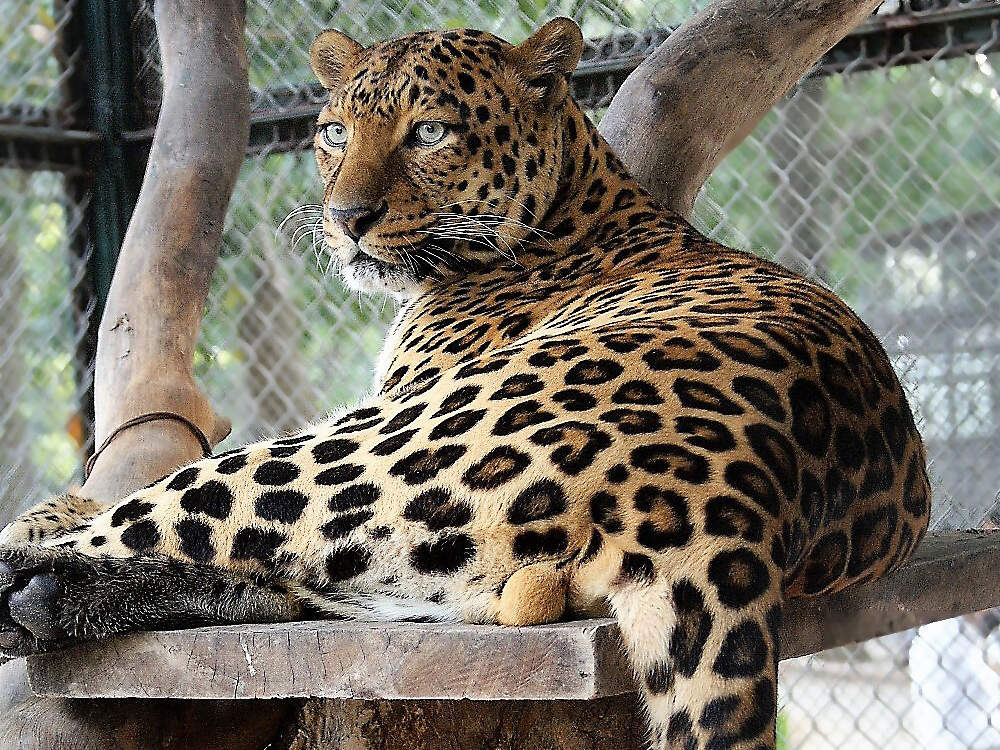

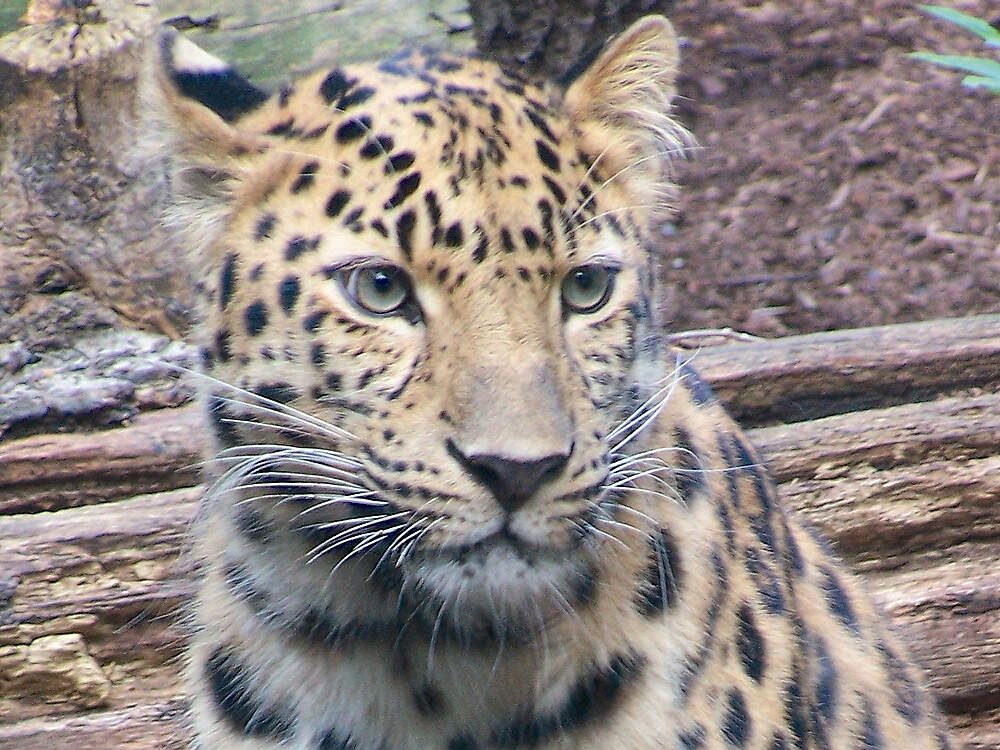

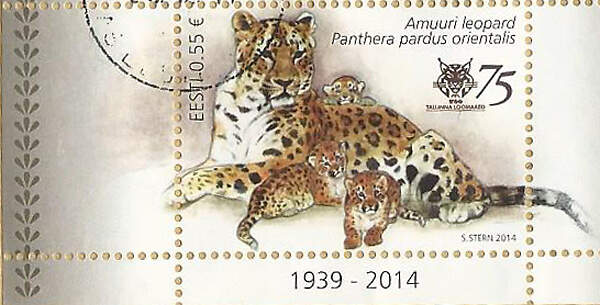

Der Leopard oder Panther gehört mit zu den populärsten Zootieren. Aufgrund seiner ehemaligen Bedeutung für den Pelzhandel und seine u.a. dadurch bedingte Gefährdung ist er auch von zoopädagogischem Interesse. Er wird deshalb in zahlreichen Zoos gezeigt, wobei die Zahl der Haltungen tendenziell abnimmt, weil die Zoos bei der Neugestaltung von Großkatzenanlagen die Gehege größer dimensionieren und eine allfällige Reduktion der Artenzahl eher zu Lasten des Leoparden als des Tigers oder Löwen geht. Körperbau und KörperfunktionenDer Leopard erreicht eine Kopf-Rumpflänge von 95-150 cm, eine Schulterhöhe von 45-80 cm, und der Schwanz ist mit 60-95 cm relativ deutlich länger als beim Jaguar. Das Gewicht variiert von 28-85 kg. Die Kater sind um etwa ein Drittel schwerer als die Kätzinnen. Die Länge und Farbe des Fells sind regional unterschiedlich. Die Grundfarbe der Oberseite reicht von Sandgelb über Hellgrau bis zu Ockergelb. Auf dem Rumpf und zum Teil dem Schwanz befinden sich schwarze Rosetten, meist ohne Zentralflecken, auf der Schwanzoberseite schwarze Querbänder und am übrigen Körper ausgefüllte Flecken oder Tupfen. Die Schwanzspitze ist weiß [7; 8; 21]. Beim Leoparden treten relativ oft Schwärzlinge auf. Je nach Lichteinfall kann man auch bei melanistischen Tieren die schwarzen Rosetten im Fell erkennen [8]. VerbreitungIn Afrika südlich der Sahara, wobei er in Gambia und Lesotho möglicherweise ausgestorben ist, und Restbestände in Algerien. In Mauretanien, Marokko. und Tunesien ist die Art ausgestorben. Die afrikanischen Leoparden werden heute alle einer Unterart (Panthera p. pardus ) zugerechnet, obwohl es deutlich phänotypische Unterschiede z. B. zwischen Leoparden aus dem Regenwald und solchen aus Trockengebieten gibt. In Asien vom Sinai (vermutlich ausgestorben), der Arabischen Halbinsel, wo noch kleine Restbestände in Oman und im Jemen existieren, sowie dem Negev, wo zumindest bis vor Kurzem noch Einzeltiere lebten (P. p. nimr, s. 17) und dem Nahen und Mittleren Osten (P. p. saxicolor) über den Indischen Subkontinent (P. p. fusca ) und Sri Lanka (P. p. kotiya ) bis Südostasien (P. p. delacouri), in Indonesien auf Java (P. p. melas), ferner in Nordostchina (P. p. japonensis), Korea und Ostsibirien (P. p. orientalis ). In 7-9 asiatischen Ländern ist die Art ausgestorben. In Europa (P. p. saxicolor ) beschränkt auf den Kaukasus (Armenien, Aserbeidschan, vermutlich Georgien, Russland) [7; 18]. Lebensraum und LebensweiseDer Leopard ist eine euryöke Art, die von der Wüste bis zum Regenwald in allen Biomen vom Tiefland bis ins Hochgebirge der gemäßigten bis tropischen Klimazonen vorkommt. Er ist ein dämmerungs- und nachtaktiver Jäger, der am Boden im Verborgenen auf geeignete Beutetiere lauert und dann versucht, sich so nahe wie möglich anzuschleichen. Es sind über 92 verschiedene Beutetierarten bekannt, die von Paarhufern, Schliefern, Hasen, Schakalen und Affen über Vögel, Reptilien, Amphibien und Invertebraten reichen. Eine besondere Delikatesse scheinen Hunde zu sein, jedenfalls zirkulieren verschiedene Geschichten über Hunde, die - in Anwesenheit von Menschen - von Leoparden aus Safarizelten oder Stadtwohnungen geholt wurden. Oft versteckt der Leopard seine Beute, die zwei- bis dreimal schwerer sein kann als er selbst, auf Bäumen, um sie so vor dem Zugriff von Löwen, Hyänen oder Wildhunden zu schützen [5; 7]. Nach einer Trächtigkeit von 96 (90-105) Tagen bringt die Leopardin meist 2 (1-6) Junge mit einem Geburtsgewicht von 400-600 g zur Welt. Während der ersten Tage bleibt sie permanent den Bau, danach lässt sie die Jungen jeweils 24-36 h allein, um zu jagen. Mit 5 Monaten können die Jungen bereits kleinere Beute töten, ab etwa 8 Monaten, wenn die definitiven Eckzähne funktionsfähig sind, auch größere Tiere. Sie bleiben 15-36 Monate bei der Mutter [7; 21]. Gefährdung und Schutz2008 war der Leopard als potenziell gefährdet eingestuft worden. Aufgrund einer Neubeurteilung, bei der man annahm, dass die Art innerhalb von 22.5 Jahren über 30% ihres Bestandes eingebüsst habe, wurde sie 2016 insgesamt als gefährdet beurteilt (Rote Liste: VULNERABLE). Der Leopard wurde in zahlreiche Unterarten aufgespaltet, wovon sich jedoch viele nicht als valid herausstellten. So werden heute z.B. die Leoparden des Kaukasus, Irans, Afghanistans und Pakistans alle zu einer Unterart gezählt, was allerdings nicht unumstritten ist. Der Ceylonesische Leopard (P. p. kotiya ) und der Persische / Kaukasische Leopard (P. p. saxicolor) sind gefährdet (ENDANGERED), der Amurleopard (P. p. orientalis ), dessen Bestand 2007 auf weniger als 30 Individuen geschätzt wurde, der Java-Leopard (P. p. melas ) mit sicher weniger als 250 und möglicherweise weniger als 100 sowie der Indochina-Leopard (P. p.delacouri) mit bestenfalls 800 und vielleicht auch weniger als 100 erwachsenen Tieren sind stark gefährdet (CRITICALLY ENDANGERED), ebenso der Arabische Leopard (P. p. nimr) mit einem Bestand von weniger als 250 erwachsenen Individuen in der Wildbahn [13; 18]. Untersuchungen unter Verwendung von Fotofallen haben ergeben, dass der Amurleopard in einer dicht besiedelten, 784 km² großen Region Zentralchinas im Jahr 2017 einen Bestand von mindesten 111 Individuen aufwies und damit deutlich häufiger war, als zuvor angenommen. Zudem wurde festgestellt dass sein Bestand zunimmt. Dies wird auf eine erhöhte Verfügbarkeit von Beutetieren, namentlich Sibirischem Reh, Wildschwein, Asiatischem Dachs (Meles leucurus) und Tolaihase (Lepus tolai) zurückgeführt [23]. In Kenia schlug ein Versuch, Problemleoparden in den Tsavo-Nationalpark umzusiedeln fehl. Keinem der 7 Tiere gelang es, sich zu halten und ein Territorium zu erobern. In Südafrika wanderte ein in ein Schutzgebiet umgesiedelter Leopard über 540 km zurück in sein ursprüngliches Revier [24]. Der internationale Handel ist durch CITES-Anhang I eingeschränkt und der Persische / Kaukasische Leopard ist eine streng geschützte Tierart nach Anhang II des Berner Übereinkommens. Ferner fällt die Art unter Anhang I des Bonner Übereinkommens über wandernde Tierarten. Zoogestützte Artenschutzprojekte (Beispiele):

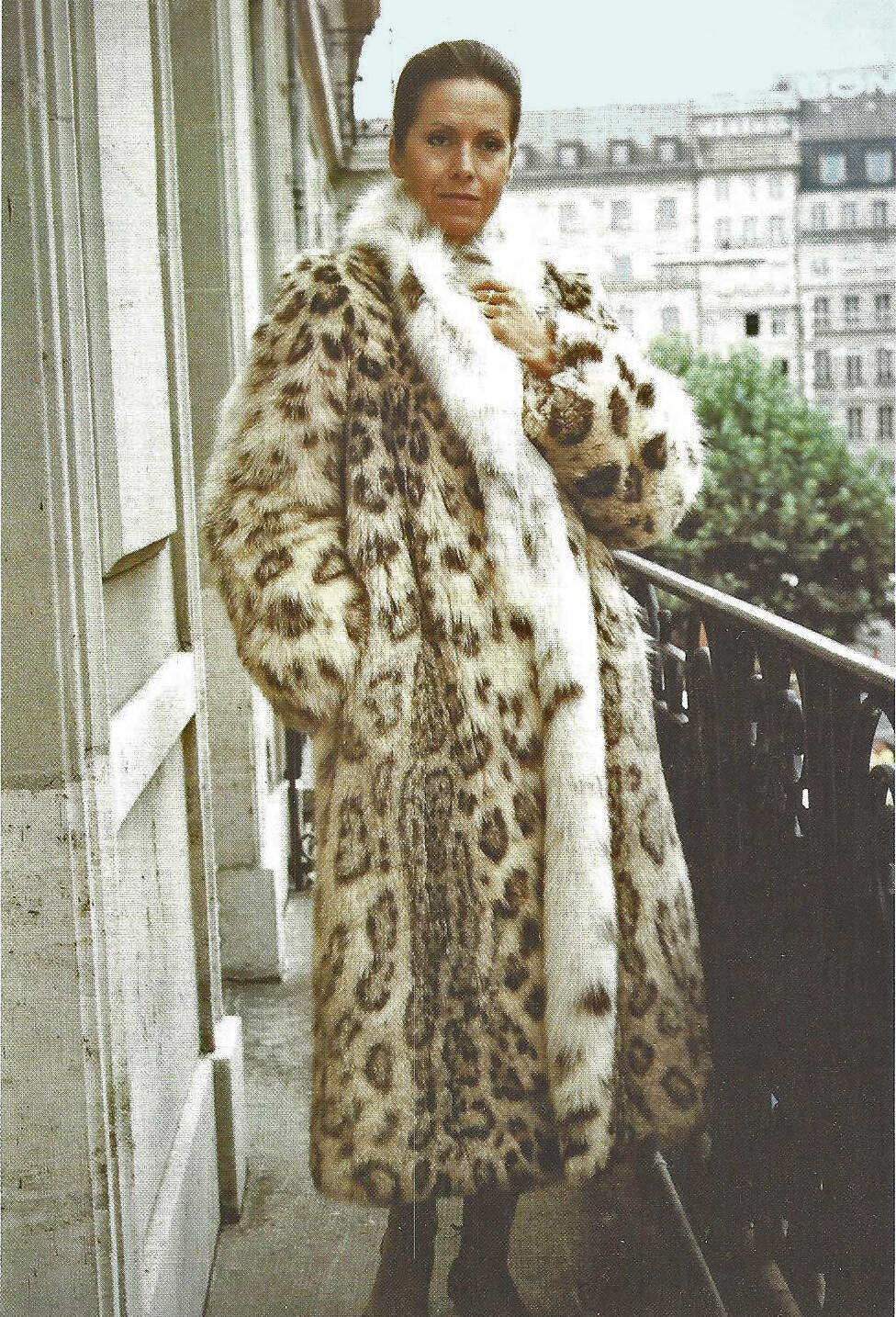

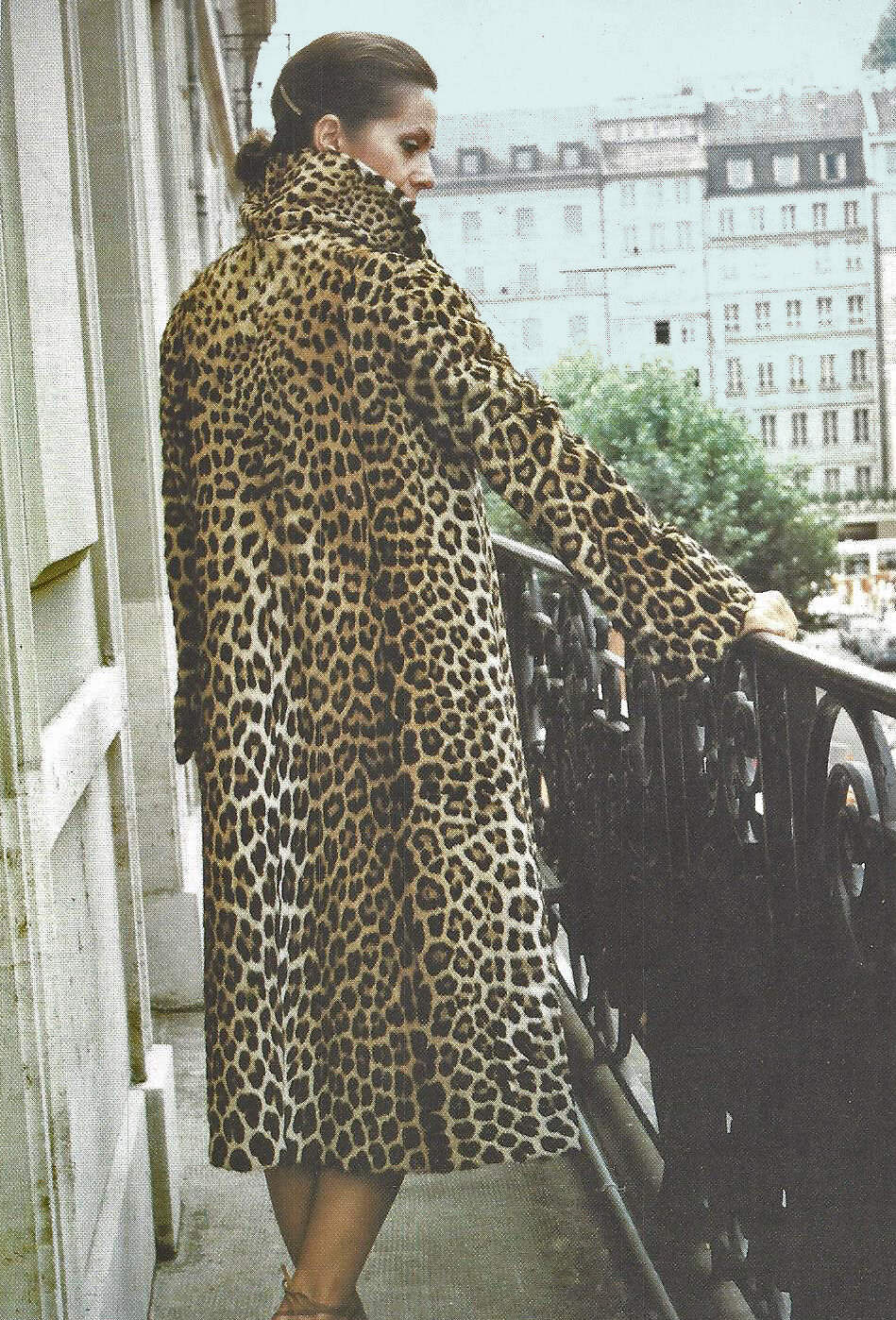

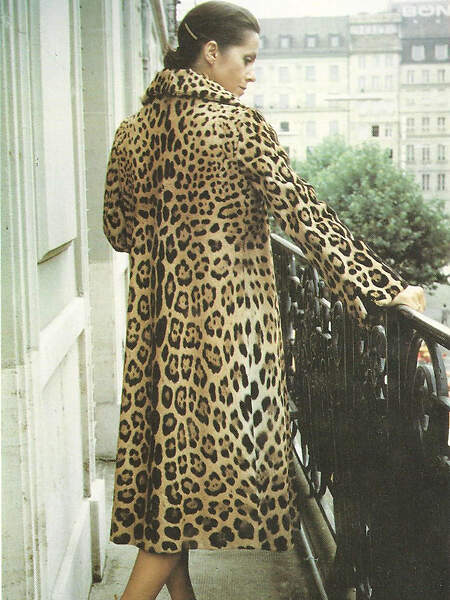

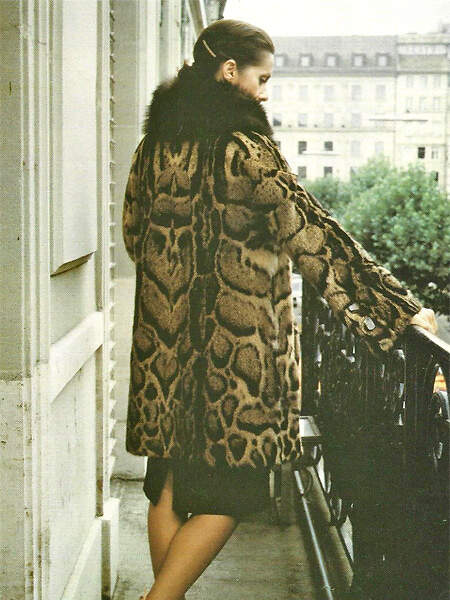

Bedeutung für den MenschenWirtschaftliche Bedeutung: Bis zum Inkrafttreten von CITES im Jahr 1976 hatte der Leopard eine große Bedeutung für den internationalen Pelzhandel. Leopardenpelzmäntel waren damals groß in Mode, weil sie von Filmschauspielerinnen wie z.B. der nachmaligen Tierrechtlerin Brigitte Bardot getragen wurden. Heute spielt der Leopard im internationalen Handel noch eine Rolle als Jagdtrophäe, wobei die Abschusszahlen im Rahmen von CITES kontingentiert sind. Von 1977-2017 wurden im internationalen Pelzhandel noch 171 Mäntel erfasst. Ferner wurden 25'222 Jagdtrophäen und 8'365 Felle zur Ausfuhr genehmigt. Davon kamen 8'192 bzw. 2'274 aus Simbabwe und 2'827 bzw. 451 aus Namibia. Während desselben Zeitraums exportierten die (potenziellen) Ursprungsländer 308 lebende Wildfänge und wurden weltweit 1'467 Nachzuchttiere ausgeführt, wobei sich darunter wohl auch Zirkustiere befanden, die mehrfach erfasst wurden [3; 18]. Kulturelle Bedeutung: In europäischen Fabeln kommt der Leopard nur selten vor: 1902, also zu einer Zeit, als Kaiser Wilhelm noch über das Deutsche Reich herrschte, schrieb Rainer Maria Rilke in der Menagerie von Paris sein berühmtes Gedicht "Der Panther". Es beschreibt das stereotype Verhalten eines Leoparden in einem vor über 200 Jahren (1817-1821) erbauten und 1936, also vor über 80 Jahre abgerissenen Raubtierhaus. Tierrechtler schlagen noch heute das Gedicht den Zoos um die Ohren, wie wenn es in den vergangenen über 80 Jahren keine Verbesserung der Tierhaltung gegeben hätte. HaltungLeoparden können im Zoo ein Alter von bis zu 27 Jahren erreichen [20]. Es gibt 5 Internationale Zuchtbücher (ISB) für: Sri Lanka-Leopard (P. p. kotiya), geführt vom CERZA Zoo Lisieux, mit 80 lebenden Tieren in 30 Institutionen; Javaleopard (P. p. melas), geführt vom Taman Safari Indonesia, mit 49 lebenden Tieren in 11 Institutionen; Arabischer Leopard (P. p. nimr), geführt vom Sharjah Centre for Endangered Wildlife, mit 79 lebenden Tieren in 9 Institutionen; Amur-Leopard (P. p. orientalis), geführt vom Londoner Zoo, mit 283 lebenden Tieren in 123 Institutionen; Persischer Leopard (P. p. saxicolor), geführt vom Zoo Lissabon, mit 127 lebenden Tieren in 61 Institutionen [IZY 52, jeweils letzte verfügbare Daten]. Haltung in europäischen Zoos: Leoparden werden in etwa 240 Zoos gehalten, von denen sich etwa 35 im deutschsprachigen Raum befinden. Am häufigsten anzutreffen sind Leoparden ohne Unterartstatus bzw. Unterarthybriden mit etwa 70 Haltungen. Auf rund 65 Haltungen, davon etwa ein Drittel in Nachfolgestaaten der Sowjetunion, bringt es der Amurleopard (Panthera pardus orientalis). Der Persische Leopard (P. p. saxicolor = tulliana) wird von gegen 40 Zoos, der Nordchinesische (P. p. japonensis) von etwa 30 Zoos gepflegt. Gegen 30 Zoos mit Schwerpunkt in Frankreich haben Sri Lanka-Leoparden (P. p. kotiya) und jeweils vereinzelte halten andere Unterarten. Die Haltung der früher namentlich in Deutschland relativ häufig anzutreffende Indochina-Leoparden (P. p. delacouri), deren Stammeltern aus Nordvietnam in die DDR importiert worden waren, ist vor ein paar Jahren ausgelaufen, vom Javaleoparden (P. p. melas), der zu Beginn des Jahrtausends noch in 9 Zoos zu sehen war, sind 2023 noch 3.1 Tiere, alles Geschwister, übrig. Arabische Leoparden (P. p. nimr) werden außerhalb der Arabischen Halbinsel keine gehalten. Für Details siehe Zootierliste. Hagenbecks Tierpark koordiniert das seit 2003 bestehende Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für den Nord-Chinesischen Leoparden, der Zoo von Lissabon das 1990 gegründete für den Persischen, der Zoo Berlin für den Amur- und der CERZA-Zoo in Lisieux für den Sri Lanka-Leoparden. Wie Leoparden gehalten werden (Beispiel):

Forschung im Zoo: Der Leopard ist immer wieder Gegenstand von tiermedizinischen oder ethologischen Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, die Haltungsbedingungen zu optimieren [1; 6; 11; 12; 14; 15; 19]. Auch Methoden der assistierten Reproduktion werden als Mittel zur Arterhaltung erforscht. 2014 sind zum ersten Mal weltweit im Tierpark Nordhorn zwei junge nordpersische Leoparden nach einer künstlichen Besamung zur Welt gekommen. Dies war das Ergebnis einer jahrelangen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Tierpark Nordhorn und dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung [16]. Einem internationalen Forscherteam unter Beteiligung von Mitarbeitern des Tierparks Berlin und des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) gelang 2016 der Nachweis, dass es sich beim Java-Leoparden (Panthera pardus melas) tatsächlich um eine eigene Unterart handelt, zu deren Erhaltung die Schutzbemühungen verstärkt werden sollten [22]. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für einen oder ein Paar Leoparden ein zeitlich begrenzt unterteilbares Außengehege von 100 m² Fläche und 3 m Höhe vorhanden sein. Für jedes weitere erwachsene Tier soll eine Fläche von 50 m² zusätzlich zur Verfügung stehen. Das Innengehege soll eine Fläche von 15 m² pro Tier und eine Höhe von 2.5 m haben. Für winterharte Unterarten ist kein Innengehege erforderlich. Die Schweizerischen Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Tiere ein Außengehege mit einer Fläche von 50 m² und ein Innengehege von 25 m² vor, die beide eine Höhe von 3 m haben müssen. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche außen um 15 und innen um 12 m² zu erweitern. Für winterharte Unterarten ist kein Innengehege, sondern sind individuelle Schlafboxen von 2.5 m² erforderlich Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023), fordert, dass Leoparden mindestens paarweise gehalten werden müssen, dass für ein Paar ein Außengehege mit einer Fläche von 500 m² bei 3.50 m Höhe und für jedes weitere Adulttier 50 m² zusätzlich erforderlich ist, und dass das Innengehege eine Grundfläche von 50 m² bei ebenfalls 3.50 m Höhe haben muss und für jedes weitere Tier 5 m². Für Amurleoparden ist kein Innengehege, sondern sind isolierte Schlafboxen erforderlich. Weshalb die ebenfalls winterharten Kaukasus- und Nordchinesischen Leoparden ein Innengehege haben müssen, ist nicht nachzuvollziehen. SchwarzpantherDer Leopard gehört zu jenen Katzenarten, bei denen oft Schwärzlinge, auftreten. Besonders häufig sind solche melanistischen Individuen beim Java- und beim Hinterindischen Leoparden. Im Zoo werden sie oft in reinen Linien gezüchtet und als "Schwarze Panther" in eigenen Gehegen ausgestellt, was zwar zoopädagogisch verwertet werden kann, aber natürlich vom Artenschutz her nicht viel Sinn macht. Ein solches Tier hat im Jahr 1933 dem noch jungen Zoo Zürich zu ungeahnter Bekanntheit verholfen: Der Zoo hatte ein Paar Schwarzer Panther erworben. Das Weibchen "Suma" war ein Wildfang. Sie war recht scheu und vertrug sich mit dem Kater nicht besonders gut. In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober gelang es ihr, sich durch ein kleines Loch im Deckengitter durchzudrücken und durch ein Ventilationsfenster zu entweichen. In der Folge erschienen über 800 Artikel im helvetischen Blätterwald und auch die ausländische Presse, bis hin nach China, nahm von dem Vorfall Notiz. Aus der ganzen Schweiz gingen (Falsch-)Meldungen über Panthersichtungen ein. Der Panther wurde überall gesucht, blieb aber verschwunden. Erst Mitte Dezember, etwa zehn Wochen nach dem Ausbruch, entdeckte der Taglöhner Richi (Richard) MÜLLER aus Walde im Grenzgebiet zwischen Zürcher Oberland und St. Gallen den Panther unter einem Stadel (Schuppen). Er verschloss das Schlupfloch mit einem Brett, holte eines seiner Gewehre und schoss auf das Tier, das sich unter dem Stadel verkrochen hielt und von dem er glaubte, es sei ein wilder Hund. Der Schuss ging durch den Bauch ins Kreuz, sodass beide Hinterbeine gelähmt wurden. Danach schlug der Wilderer das langsam hervorkriechende Tier mit einem Zappi (einer Hacke) tot. Das Fleisch wanderte in die Pfanne und aus dem weichen Fell wollte man Einlagesohlen herstellen [9]. Am Ende vom Lied lieferte MÜLLER das Fell ab, kassierte einerseits eine Belohnung von 200 Franken und musste andererseits eine Buße wegen Wilderei bezahlen. 1983 und 2008 gedachte die Gemeinde Walde des Vorfalls jeweils im Rahmen eines "Pantherfests". Suma war zehn Wochen lang in der schon damals dicht besiedelten Schweiz unterwegs gewesen, ohne den geringsten Schaden anzurichten. Taxonomie und NomenklaturDer Leopard wurde 1758 von Carl von LINNÉ als "Felis pardus" beschrieben. Die heute gültige Gattungsbezeichnung Panthera wurde 1816 von dem aus der Ortenau stammenden, nachmaligen Rektor der Universität Zürich, Lorenz OKEN, vergeben. Es wurden etwa 24 Unterarten beschrieben, von denen allerdings zahlreiche einer kritischen Beurteilung nicht standhalten dürften. So besteht heute die Tendenz, alle afrikanischen Formen und alle Formen des indischen Subkontinents jeweils einer Unterart zuzuordnen. Die IUCN anerkennt noch 9 Unterarten [18; 21]:

|

Literatur und Internetquellen

- BERGER, H. (1993)

- BREITENMOSER, U. (2012)

- CITES TRADE DATA BASE

- EDMONDS, J.-A., BUDD, K. J., VERCAMMEN, P. & AL MIDFA, A. (2006)

- EICHHOLZER, A., BREITENMOSER-WÜRSTEN, C., BREITENMOSER, U., VON ARX, M. (2008)

- EXNER, C. (1995)

- GRIMMBERGER, E. & RUDLOFF, K. (2009)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- HUBER, K. (1954)

- JUTZELER, E., ZHIGANG, W., WEISHI, L. & BREITENMOSER, U. (2010)

- KUPFER, F. (1998)

- LUMETSBERGER, T. (2014)

- MALLON, D. P. & BUDD, K. (2011)

- MANATI, A. R. (2011)

- MOORE-JONES, J. (2013)

- PM IZW (Javaleopard)

- SPALTON, J. A. & AL HIKMANI, H. M. (2006)

- STEIN, A.B. et al. 2019. Panthera pardus (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T15954A160698029. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T15954A160698029.en. Downloaded on 11 February 2020.

- TELKMANN, J. (2015)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- WILTING, A., PATEL, R., PFESTORF, H., KERN, C., SULTAN, K., ARIO, A., PEÑALOZA, F. et al. (2016)

- YANG H., XIE B., ZHAO, G .et al. (2020)

- LONG, J. L. (2003)

Sri Lanka-Leopard (Panthera pardus kotiya) im Yala-Nationalpark © Jürg Völlm†, Basel

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Leoparden-Schutzprojekte

Weiter zu Tiger (Panthera tigris)

Jaguar

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae)

Unterfamilie: Grosskatzen (Pantherinae)

Jaguar

Jaguar

Panthera onca • The Jaguar • Le jaguard

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder bei BioLib |

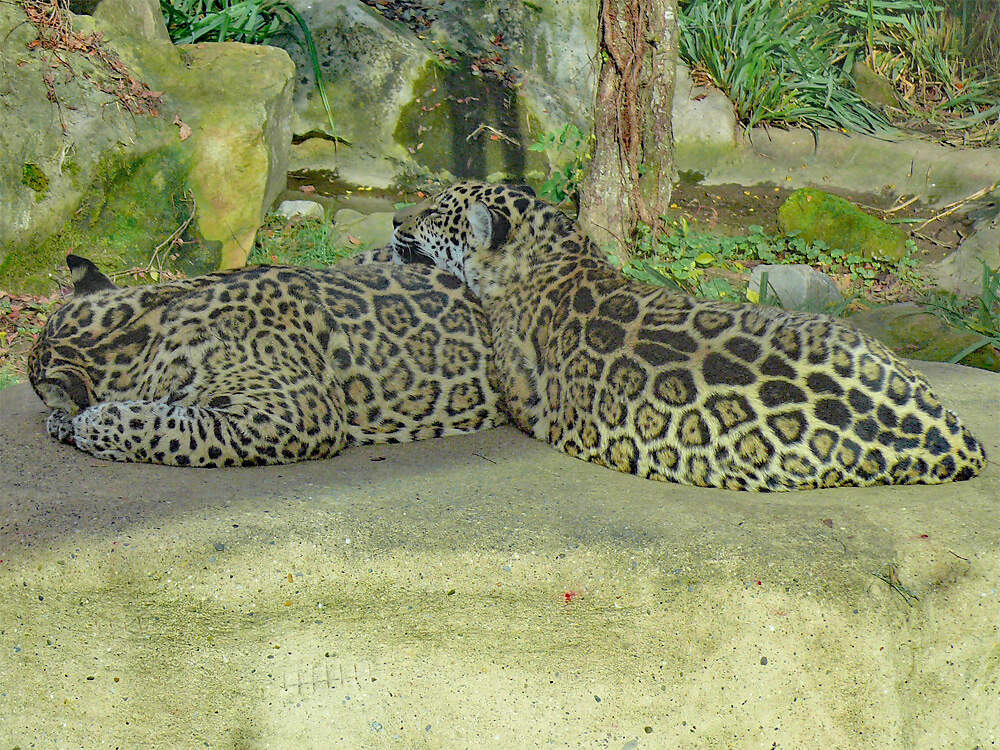

Der Jaguar ist die größte Katzenart und der einzige Vertreter der Gattung Panthera in der Neuen Welt. Er ist zwar "nur" potenziell gefährdet, eignet sich aber bestens als Botschafter für Natur- und Artenschutzprojekte in Mittel- und Südamerika. Er wird daher recht oft in Zoologischen Gärten gezeigt. Körperbau und KörperfunktionenDer Jaguar erreicht eine Kopf-Rumpflänge von 112-185 cm, der Schwanz ist im Gegensatz zum Leoparden mit 45-75 cm recht kurz. Erwachsene Kater werden, je nach Region 37-121 kg, Kätzinnen 31-100 kg schwer. Die Gestalt ist gedrungen und massig, der Kopf groß und breit, die Pranken mächtig. Das Fell ist kurz und glatt. Die gold- oder rötlichgelbe Rumpf-Oberseite ist mit großen Rosetten bedeckt, die in der Regel Zentralflecken aufweisen. Auf den übrigen Körperteilen befinden sich schwarze Flecken, Tupfen oder Streifen. Die Grundfarbe von Schnauze, Brust, Bauch und Beininnenseiten ist weiß. Auch die Schwanzspitze ist weiß [5; 11]. Beim Jaguar treten relativ oft Schwärzlinge auf. Im selben Wurf kann es normalfarbige und Schwarze Jungtiere haben. Je nach Lichteinfall kann man auch bei melanistischen Tieren die schwarzen Rosetten im Fell erkennen. Der Jaguar verfügt über das kräftigste Gebiss aller Katzenarten. Dies und seine massige Gestalt sind mit dem heute in Süd- und Mittelamerika vorkommenden, relativ kleinen Beutetierarten evolutiv nicht zu erklären. Eine Theorie geht daher dahin, dass dies eine Anpassung an die heute ausgestorbene neotropische Großtierfauna sei, auf die der Jaguar traf, als er während einer Eiszeit aus Nordamerika einwanderte. Damals gab es in der von ihm neu besiedelten Region den heutigen Elefanten verwandte Mastodonten und Gomphotherien, Nashörner, bis 6 Tonnen schwere Riesenfaultiere (Megatherium americanum) und Riesengürteltiere (Glyptodontidae) [3]. VerbreitungNord-, Mittel- und Südamerika: Südwestliche USA, Mexiko, ganz Mittelamerika, ganz Südamerika mit Ausnahme von Uruguay, wo die Art im 19. Jahrhundert ausgerottet wurde, und Chile [8]. In den USA kam die Art früher bis zum Grand Canyon vor. 1860 wurde in Kalifornien der letzte Jaguar bei Palm Springs erlegt, 1963 der letzte in Arizona. 1969 stellte Arizona die Art unter Schutz, und in den letzten Jahren gab es wiederholt Sichtungen von aus Mexiko eingewanderten Tieren [1; 8]. Lebensraum und LebensweiseIn der Wahl seines Lebensraumes ähnelt der Jaguar dem Tiger, indem er Gebiete mit dichtem Unterwuchs, viel Wasser und ausreichend Beute bevorzugt. Außer im Tiefland-Regenwald und in Sumpfgebieten kommt er aber auch in Grasland, Dornbusch und laubabwerfenden Trockenwäldern vor. Im Gebirge geht er selten bis auf eine Höhe von 2'700-3'000 m [8]. Der Jaguar ist ein Einzelgänger. Er ist ein sehr guter Schwimmer und klettert auch gut, wenn auch weniger gewandt als der Puma. Er kann auch tagsüber bei der Jagd angetroffen werden, ist aber häufiger in der Morgen- und Abenddämmerung oder nachts aktiv. Gejagt wird hauptsächlich am Boden Erbeutet werden Tiere bis Pferde- oder Rindergröße. Die Kiefer sind so stark, dass Jaguare sogar die Panzer von Schildkröten knacken können, um das Innere zu verzehren. Die bevorzugten Beutetiere sind Pekaris und Capybaras. Daneben werden auch Gürteltiere, Boas und Anakondas, Kaimane und Vielzahl kleinerer Wirbeltiere gejagt. Jaguare graben auch Schildkröteneier aus dem Sand [5; 11]. Es gibt keine feste Paarungszeit. Die Kätzinnen sind während 6-17 Tagen in Hitze und können sich während dieser Zeit bis zu 100mal am Tag paaren. Nach einer Tragzeit von 93-105 kommen meist 2 (1-4) blinde Welpen mit einem Geburtsgewicht von 700-900 g zur Welt. Diese öffnen ihre Augen mit 13 Tagen, trinken während10-11 Wochen nur Milch, werden mit 5-6 Monaten völlig entwöhnt und können mit 15-18 Monaten, anfänglich noch im Revier der Mutter, selbständig jagen. Mit 16-24 Monaten suchen sie sich ein eigenes Revier. Kätzinnen werden mit 2-2.5 Jahren, Kater mit 3-4 Jahren geschlechtsreif [11]. Gefährdung und SchutzDer Jaguar wurde zwar gebietsweise ausgerottet, hat aber immer noch eine weite Verbreitung und ist noch relativ häufig. Wegen Lebensraumverlust und nicht nachhaltiger Bejagung nehmen die Bestände aber ab und er gilt daher seit 2002, letztmals überprüft 2016, als potenziell gefährdet (Rote Liste: NEAR THREATENED) [8]. Der internationale Handel ist durch CITES-Anhang I eingeschränkt. Ferner fällt die Art unter die Anhänge I und II des Bonner Übereinkommens über wandernde Tierarten. Zoogestützte Schutzprojekte (Beispiele):

Bedeutung für den MenschenWirtschaftliche Bedeutung: Bis zum Inkrafttreten von CITES im Jahr 1976 waren Pelzfelle von Jaguaren und daraus gefertigte wertvolle Pelzmäntel regelmäßig, in größeren Mengen im internationalen Handel anzutreffen. In den Ursprungsländern werden Jaguare nach wie vor zur Gewinnung von Eckzähnen und anderen Körperteilen gejagt oder von Rinderzüchtern als Schädlinge wahrgenommen und abgeschossen [3]. Von 1977-2017 wurde im Internationalen Handel noch die Ausfuhr von 29 Pelzmäntel, 915 Felle (davon 590 aus Paraguay) und 23 Jagdtrophäen erfasst. Im selben Zeitraum wurden von süd- und mittelamerikanischen Ländern 71 lebende Wildfänge zur Ausfuhr genehmigt und wurden global 656 Nachzuchttiere über Landesgrenzen verschoben, davon 74 aus Deutschland, 49 aus Mexiko, 45 aus den Niederlanden und 39 aus Tschechien [8]. Kulturelle Bedeutung: In präkolumbianischen Kulturen Mittel- und Südamerikas, etwa jener der Maya, der Azteken oder der Olmeken spielte der Jaguar eine große Bedeutung. Er diente z. B. als Symbol der Königsmacht und wurde als Gottheit verehrt. HaltungJaguare können im Zoo ein Alter von bis zu 28 Jahren erreichen [10]. Beim Umgang mit Jaguaren ist größte Vorsicht geboten, da die Tiere auch ihnen bekannte Menschen angreifen, wenn diese das Gehege betreten. Dabei wird der Eindringling nicht als Beute betrachtet, sondern es handelt sich um einen Akt der Revierverteidigung. 2002 wurde im Tiergarten Schönbrunn eine Tierpflegerin durch Genickbiss getötet, die das Jaguargehege betreten hatte, ohne die Tiere abzuschiebern [7]. Unter Zoobedingungen können relativ kalt gehaltene Jaguare ein Winterfell ähnlich dem der nördlichen Leoparden-Unterarten bekommen. Haltung in europäischen Zoos: Jaguare werden in rund 100 Zoos gehalten, von denen sich weniger als 10 im deutschsprachigen Raum befinden. Seit 1995 ist der Trend abnehmend. 2011 hielten 47 EAZA-Zoos insgesamt 111 Jagare, 2020 waren es noch 88 Tiere in 42 Haltungen [12]. Für Details siehe Zootierliste. 1998 wurde ein Europäisches Zuchtbuch (ESB) eingerichtet, das mittlerweile in ein Erhaltungszuchtprogramm (EEP) umgewandelt wurde. Dieses wird vom Randers Regnskov koordiniert. Forschung im Zoo: Der Jaguar ist immer wieder Gegenstand von tiermedizinischen oder ethologischen Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, die Haltungsbedingungen zu optimieren [4; 6; 9]. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für einen oder ein Paar Jaguare ein zeitlich begrenzt unterteilbares Außengehege von 100 m² Fläche und 3 m Höhe vorhanden sein. Für jedes weitere erwachsene Tier soll eine Fläche von 50 m² zusätzlich zur Verfügung stehen. Das Innengehege soll eine Fläche von 15 m² pro Tier und eine Höhe von 2.5 m haben. Die Schweizerischen Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Tiere ein Außengehege mit einer Fläche von 50 m² und ein Innengehege von 25 m² vor, die beide eine Höhe von 3 m haben müssen. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche außen um 15 und innen um 12 m² zu erweitern. Es muss eine Badegelegenheit vorhanden sein. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023), fordert, dass Jaguare mindestens paarweise gehalten werden müssen, dass für ein Paar ein Außengehege mit einer Fläche von 500 m² bei 3.50 m Höhe und für jedes weitere Adulttier 50 m² zusätzlich erforderlich ist, und dass das Innengehege eine Grundfläche von 50 m² bei ebenfalls 3.50 m Höhe haben muss und für jedes weitere Tier 5 m². Wie man die paarweise Haltung gewährleistet, wenn man einen Jaguarkater hat, der alle Kätzinnen umbringt, sagt der Verordnungsgeber leider nicht. Taxonomie und NomenklaturDer erste Bericht über einen Jaguar stammte von Amerigo Vespucci, der im Jahre 1500 die "Panther" unter den Tierarten von Venezuela aufzählte. Auf einer Karte von Südamerika war nicht nur ein mähniger Löwe, sondern auch ein gestreifter asiatischer Tiger abgebildet. Auch heute noch wird der Jaguar im spanisch sprechenden Teil Südamerikas "el tigre" genannt. Der Name Jaguar ist aus der Sprache der Tupi-Guaraní-Indianer (yaguará) entliehen und soll bedeuten „Das Raubtier, das im Fliegen jagt“ [3]. Formell wissenschaftlich beschrieben wurde der Jaguar 1758 von Carl von LINNÉ, der ihn als "Felis onca" bezeichnete. Die heute gültige Gattungsbezeichnung Panthera wurde 1816 von dem aus der Ortenau stammenden, nachmaligen Rektor der Universität Zürich, Lorenz OKEN, vergeben. Gegenwärtig sind 9 Unterarten anerkannt. Diese sind sich jedoch kaum verschieden. Manche Autoren zweifeln daher die Existenz von Unterarten grundsätzlich an. Andererseits wurde festgestellt, dass es vier, eventuell weitgehend voneinander getrennte Populationen gibt: Mexiko/Guatemala, südliches Mittelamerika, Südamerika nördlich des Amazonas, Südamerika südlich des Amazonas sowie eventuell Kolumbien östlich der Anden. Molekulargenetiker sehen eine nördliche und eine südliche Population getrennt durch den Amazonas [8; 11]. |

Literatur und Internetquellen

- ALLEN, T. B. (1979)

- CITES TRADE DATA BASE

- DE LA ROSA, C. & NOCKE, C. C. (2000)

- EXNER, C. (1995)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- KUPFER, F. (1998)

- OBRECHT, J. (2014)

- QUIGLEY, H. et al. (2017). Panthera onca. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T15953A50658693. http://www.iucnredlist.org/details/15953/0. Downloaded on 17 June 2018.

- RAHOFER, L. (2015)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- JAHRESBERICHTE JAGUAR ESB/EEP 2011/2020

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Leopard (Panthera pardus)

Nebelparder

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae)

Unterfamilie: Grosskatzen (Pantherinae)

Nebelparder

Nebelparder

Neofelis nebulosa • The Clouded Leopard • La panthère nébuleuse

- Körperbau und Körperfunktionen

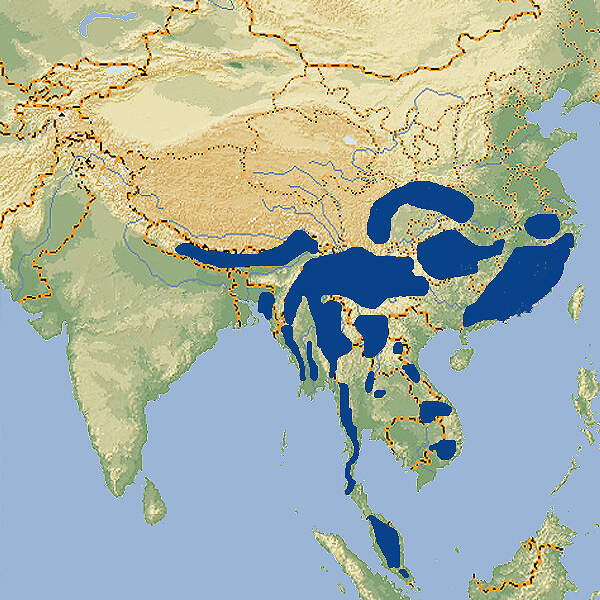

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder bei BioLib |

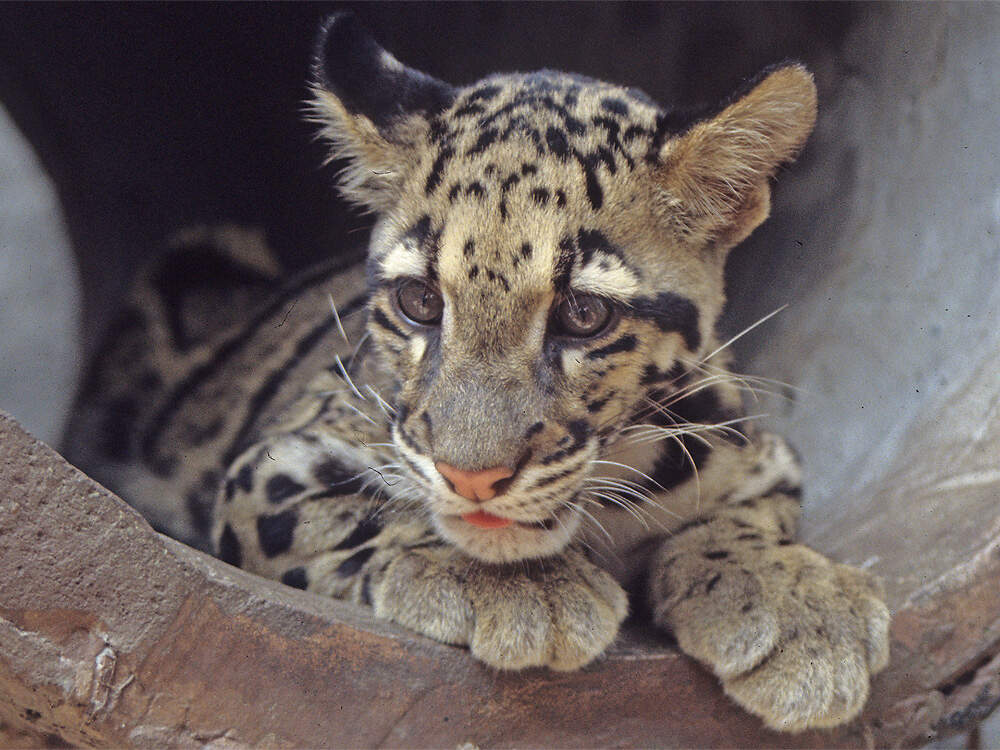

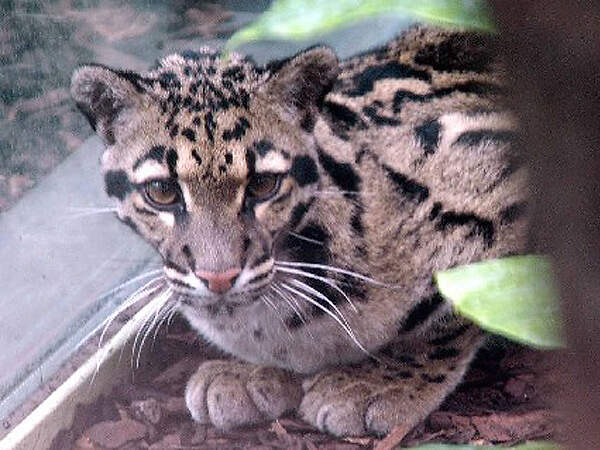

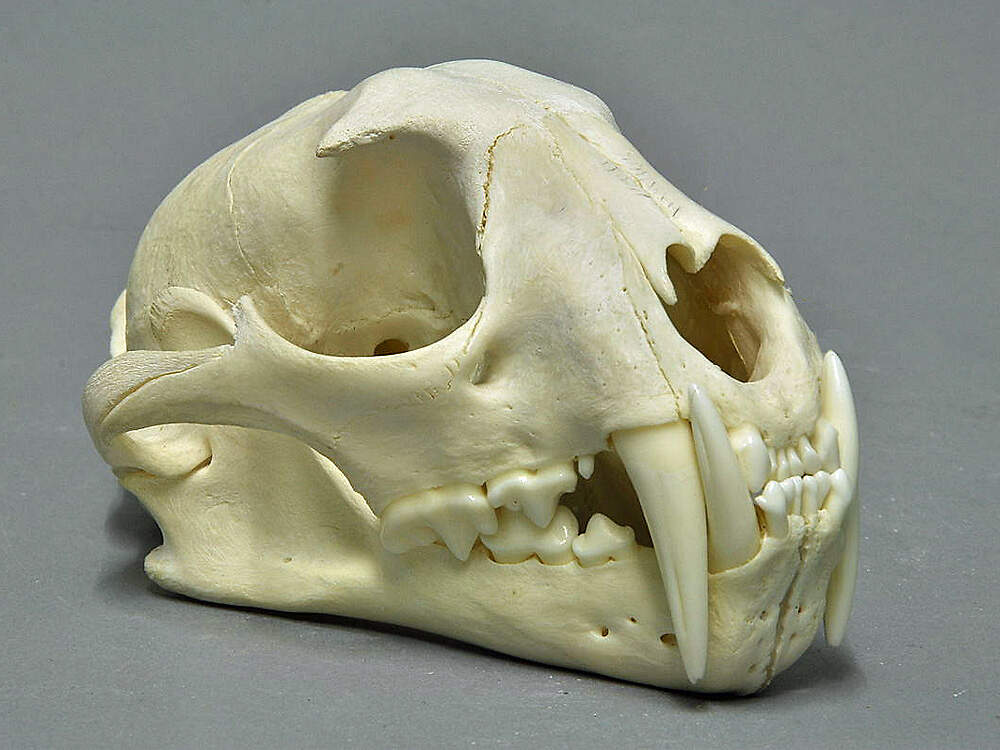

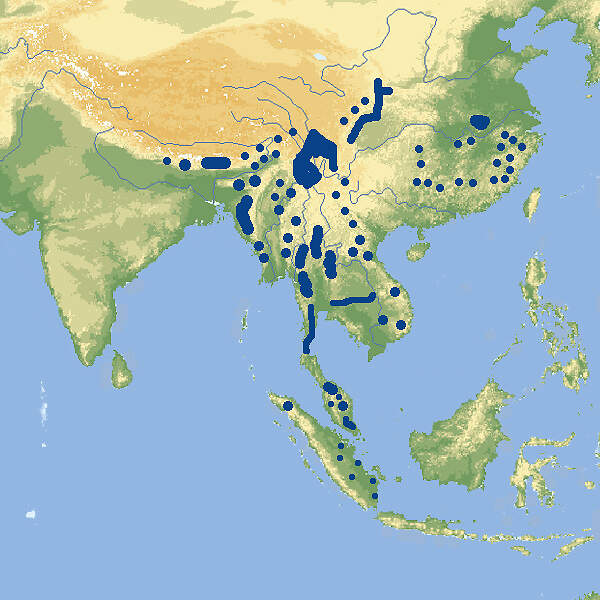

Der im Freiland gefährdete Nebelparder ist die kleinste Großkatze. Er ist stark ans Baumleben angepasst und überwiegend nachtaktiv, und die Verpaarung von Kater und Kätzin ist schwierig, was wohl Gründe dafür sind, dass er seltener in Zoos zu sehen ist als andere Großkatzen Körperbau und KörperfunktionenDer Nebelparder erreicht als kleinste Großkatze eine Kopf-Rumpflänge von (69-)75-105 cm, eine Schwanzlänge von (61-)70-90 cm und ein Gewicht von 11-23 kg. Kater werden etwas größer und schwerer als Kätzinnen. Der Kopf ist langgestreckt. Die Eckzähne sind 40 mm lang oder länger. Die Iris ist gelblich, die Pupillen ziehen sich spindelförmig zusammen. Die Extremitäten sind kurz und massiv, mit breiten Tatzen, die mit langen Krallen bewehrt sind. Die Grundfarbe des Fells ist gelblich bis hellgrau. Auf dem Rumpf liegen darauf große, dunkle, unregelmäßig geformte Flecken, die am Rand dunkler sind als nach innen hin. An Beinen und Kopf sind die Flecken kleiner und einfarbig schwarz. An Nacken und Wangen hat es dunkle Längsstreifen und der Schwanz ist dunkel geringelt. Brust und Bauch sind weißlich. Es gibt gelegentlich Schwärzlinge oder fast weiße Individuen [1; 6; 8]. VerbreitungSüdostasien: Bangladesch, Bhutan, Burma, China, Indien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Nepal, Thailand, Vietnam. Ausgestorben in Taiwan [5]. Lebensraum und LebensweiseNebelparder sind baumbewohnende Waldtiere, die sich wegen ihrer kurzen Beine am Boden eher ungeschickt fortbewegen. Bevorzugt werden primäre Regenwälder, sie kommen aber auch in Trockenwäldern und Sekundärwäldern vor. Im Himalaya gehen sie bis auf eine Höhe von 3'500 m. Wie an telemetrierten Tieren festgestellt wurde, sind sie auch tagsüber unterwegs. Sie sind ausgezeichnete Kletterer und können in den Baumkronen Affen, Hörnchen und Vögel fangen und mit dem Kopf voran Baumstämme hinunterklettern. Zum Beutespektrum gehören aber auch bodenlebende Tiere, wie Bartschweine, junge Sambare, Muntjaks und Kantschile [5; 6; 8]. Nach einer Trächtigkeit von 88-95 Tagen werden 2-3 (1-5) etwa 140-170 g schwere Jungtiere geboren. Diese sind bei der Geburt blind, öffnen ihre Augen mit 10-11 Tagen, unternehmen erste Schritte mit 21-22 Tagen, nehmen ab der 7.-10. Woche feste Nahrung zu sich und werden mit 11-14 Wochen entwöhnt. Geschlechtsreife wird mit 20-30 Monaten erreicht [4; 6; 8]. Gefährdung und SchutzDer Nebelparder lebt vor allem in tropischen Regenwäldern. Genau dieser Lebensraum wird in Südostasien gegenwärtig am schnellsten durch Abholzung zerstört. Eine weitere Gefahr für den Nebelparder ist die Jagd für den illegalen Handel. Die Gesamtpopulation wird auf 3'700-5'580 erwachsene Tiere geschätzt. Er wird deshalb seit 1886, letztmals überprüft 2020, als gefährdet eingestuft (Rote Liste: VULNERABLE) [5]. Der internationale Handel ist durch CITES-Anhang I eingeschränkt. Zoogestützte Artenschutzprojekte (Beispiele):

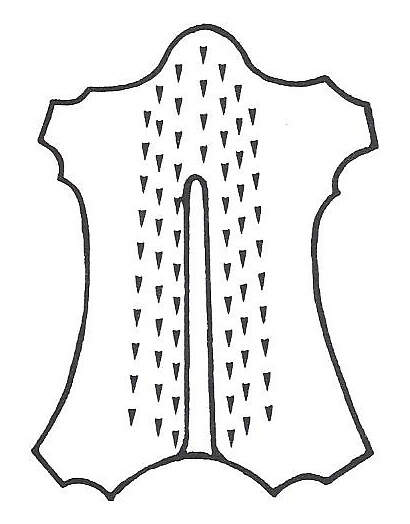

Bedeutung für den MenschenKulturelle Bedeutung: Früher trugen Krieger in Sarawak mit Federn von Nashornvögeln verzierte Nebelparderfelle, im Glauben, dass sich dadurch die Stärke der Raubkatze auf sie übertrage [8]. Wirtschaftliche Bedeutung: Bis zum Inkrafttreten von CITES im Jahr 1976 waren Pelzfelle von Nebelpardern und daraus gefertigte, wertvolle Pelzmäntel regelmäßig, aber in kleineren Mengen im Pelzhandel anzutreffen. Von 1977-2017 wurde im internationalen Handel aber nur noch der Export von 3 Pelzmänteln und 12 Pelzfellen registriert. In den Ursprungsländern werden Nebelparder nach wie vor zur Gewinnung von Pelzfellen, Knochen für die Zwecke der traditionellen Medizin und Fleisch gejagt und Jungtiere für den Heimtiermarkt gefangen. Im Zeitraum 1977-2017 wurden von den Ursprungsländern 48 lebende Wildfänge zur Ausfuhr genehmigt. Davon kamen 31 aus China. Der letzte Export fand 1999 statt. Im gleichen Zeitraum wurden weltweit 209 Nachzuchttiere international verschoben. Davon kamen 56 aus den USA und je 30 aus China und Thailand [2; 5]. HaltungAltvater BREHM hat mit gehaltenen Nebelpardern offenbar besonders positive Erfahrungen gemacht. Er schreibt: "Allem Anscheine nach ist der Nebelparder ein so gemüthlicher Gesell, als dies ein Mitglied des Katzengeschlechtes sein kann. Hinsichtlich seiner Größe und Stärke ... zeigt er sich auffallend mild in seinem Wesen. Zwei Stück, welche Raffles besaß, waren außerordentlich behagliche Thiere und zeigten besonders viel Lust zum Spielen. Ihre langen Schwänze, welche sie ganz nach Art unserer Hauskatzen zu bewegen und als Dolmetscher ihrer Seelenstimmung zu gebrauchen verstanden, bildeten den Hauptgegenstand ihrer gegenseitigen Belustigung. Außerdem waren aber auch rollende oder schnell sich bewegende Sachen für sie der höchsten Theilnahme werthe Dinge. Man konnte sie streicheln und liebkosen, ohne befürchten zu müssen, irgend welche Unbill von ihnen zu erleiden; sie erwiederten im Gegentheile die Freundlichkeit, welche man ihnen spendete. Auch befreundeten sie sich mit anderen Thieren; einer von ihnen schloß, als er am Bord des Schiffes sich befand, innige Freundschaft mit einem Hündchen ... und übte seine Spiellust an diesem kleinen Gefährten in höchst rücksichtsvoller Weise aus, indem er ängstlich besorgt war, ihm durch seine bedeutende Stärke nicht zu schaden." [1] Die erste Zoo-Nachzucht gelang 1963 in Dallas [4], die erste Aufzucht durch die Mutter nur einen Monat später im Frankfurter Zoo [3]. Nebelparder können im Zoo ein Alter von rund 20 Jahren erreichen [7]. Verpaarungen erwachsener Tiere enden oft damit, dass der Kater die Kätzin durch Nackenbiss tötet [8]. Seit 1973 gibt es ein Internationales Zuchtbuch (ISB), das gegenwärtig am Turtle Back Zoo in New Jersey geführt wird und, Stand Januar 2017, 398 lebende Tiere in 100 Institutionen umfasste [IZY 52]. Haltung in europäischen Zoos: Nebelparder werden in gegen 50 Zoos gehalten, von denen sich etwa ein Sechstel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Für Nebelparder gibt es ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP), das vom Howlett's Animal Park und stellvertretend durch den Zoo Singapur koordiniert wird. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL sollen für einen oder ein Paar Nebelparder ein zeitlich begrenzt unterteilbares Außengehege von 70 m² Fläche und 3.50 m Höhe vorhanden sein. Für jedes weitere erwachsene Tier soll eine Fläche von 35 m² zusätzlich zur Verfügung stehen. Das Innengehege soll eine Fläche von 15 m² pro Tier und eine Höhe von 3.5 m haben. Die Schweizerischen Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Tiere ein Außengehege mit einer Fläche von 30 m² und ein Innengehege von 20 m² vor, die beide eine Höhe von 2.5 m haben müssen. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche außen und innen um 10 m² zu erweitern. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) fordert, dass Nebelparder mindestens paarweise gehalten werden müssen, dass für ein Paar ein Außengehege mit einer Fläche von 200 m² bei 4 m Höhe und für jedes weitere Adulttier 20 m² zusätzlich erforderlich ist, und dass das Innengehege eine Grundfläche von 50 m² bei ebenfalls 4 m Höhe haben muss und für jedes weitere Tier 5 m² mehr. Dies ist eine sehr eigenwillige Interpretation des Begriffs "Mindestanforderung", der vermutlich im deutschsprachigen Raum keine einzige Haltung vollumfänglich entspricht. Taxonomie und NomenklaturDer Nebelparder wurde 1821 vom englischen Naturforscher Edward GRIFFITH in seinen "General and Particular Descriptions of the Vertebrated Animals" als "Felis nebulosa" erstmals wissenschaftlich beschrieben. 1867 stellte ihn John Edward GRAY vom British Museum in London in die heute gültige Gattung Neofelis. Diese galt früher als monospezifisch, und die Art wurde in drei Unterarten unterteilt. 2006 wurden die Populationen der Sundainseln wegen morphologischer und molekularbiologischer Unterschiede als eigene Art (Neofelis diardi) abgespaltet. Beim Festland-Nebelparder verbleiben somit noch [5; 8]:

|

Literatur und Internetquellen

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- CITES TRADE DATA BASE

- FELLNER, K. (1965)

- FONTAINE, P. A. (1965)

- GRAY, T., BORAH, J., COUDRAT, C.N.Z. et al. (2021). Neofelis nebulosa. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T14519A198843258. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T14519A198843258.en . Downloaded on 07 October 2021.

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Löwe (Panthera leo)

Asiatische Goldkatze

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae)

Unterfamilie: Kleinkatzen (Felinae)

Asiatische Goldkatze

Asiatische Goldkatze

Catopuma temminckii • The Asian Golden Cat • Le chat doré d'Asie

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf Biolib |

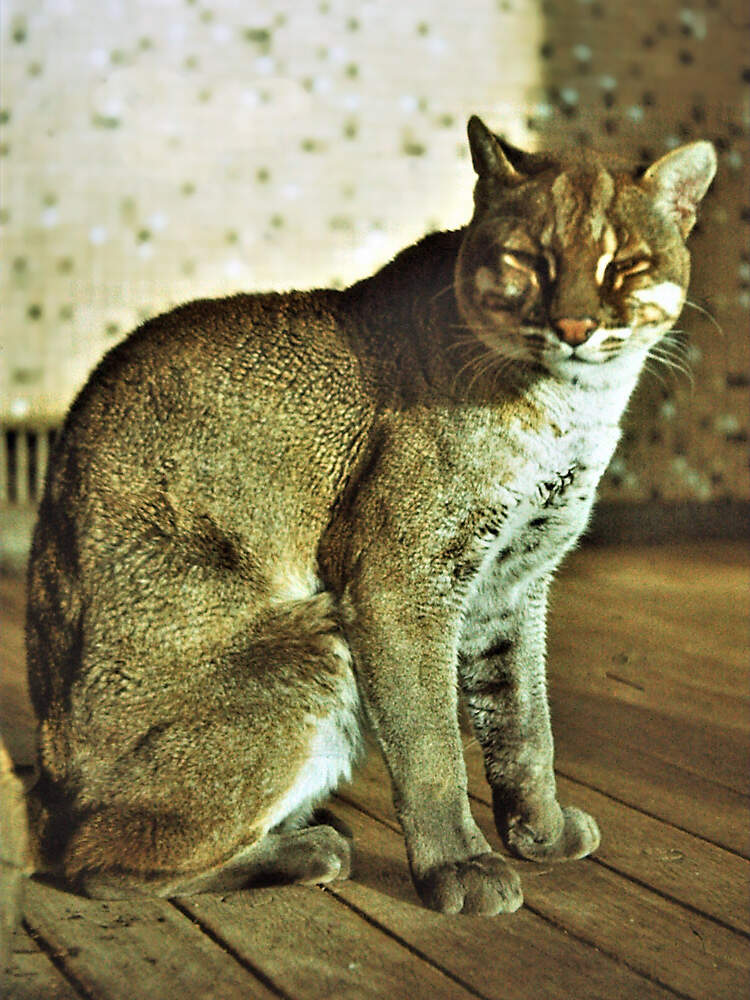

Die Asiatische Goldkatze ist eine in ihrem Ursprungsgebiet potenziell gefährdete, größere Mittelkatze, die als Botschafterart für Natur- und Artenschutz in Südostasien herangezogen werden könnte, die faktisch aber nur in wenigen Zoos gezeigt wird. Körperbau und KörperfunktionenDie Asiatische Goldkatze erreicht eine Kopf-Rumpflänge von (66-)75-105 cm, eine Schulterhöhe von rund 56 cm und eine Schwanzlänge von 42-68 cm. Kater werden 12-16 kg, Kätzinnen etwa 8.5 kg schwer. Der Kopf ist mit schwarzen und weißen Flecken oder Streifen gezeichnet. Das Kinn ist weiß, die Rückseite der abgerundeten Ohren schwarz mit einem zentralen, hellen Fleck. Ansonsten ist die Körperoberseite entweder einfarbig grau, gold-, zimt- oder rotbraun, oder mit schwarzen Flecken und Streifen überzogen. Die Unterseite ist heller teilweise auch mit schwarzen Flecken oder Streifen. Relativ häufig gibt es melanistische Exemplare [3; 10]. VerbreitungSüd- und Südost-Asien: Bangladesch, Bhutan, Kambodscha, China, Nordost-Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Burma, Nepal, Thailand, Vietnam [4]. Lebensraum und LebensweiseIn ihrem Ursprungsgebiet werden Goldkatzen nur gelegentlich kurz beobachtet und man weiß fast nichts über ihr Leben. Trotzdem genießen sie ob ihrer Wildheit großen Respekt bei den Einheimischen. In Thailand wird die Goldkatze „Sua Fai“ der Feuertiger genannt und gilt dort sogar als Herrscher aller Katzen [PM Zoo Wuppertal, 27.08.2006]. Die Asiatische Goldkatze lebt hauptsächlich in Wäldern, einschließlich tropischen und subtropischen Feuchtwäldern, immergrünen Mischwäldern und laubabwerfenden Trockenwäldern, gelegentlich kommt sie auch in offenen Landschaften vor. Ihre Höhenverbreitung reicht vom Tiefland bis auf 3'900 m. Über ihre Ökologie und Lebensweise ist sehr wenig bekannt, da sie im Freiland fast nicht erforscht ist. Sie ist wahrscheinlich ein Einzelgänger, lebt in individuellen Wohngebieten, die im thailandischen Phu-Khieu-Nationalpark rund 30 (Katzen) bis 50 (Kater) km² groß sind. Sie scheint tagsüber wie in der Nacht aktiv zu sein und überwiegend auf dem Boden zu jagen, ist aber auch ein guter Kletterer [4; 10]. Nach einer Tragzeit von 79-80 Tagen werden 1-3 Junge mit einem Gewicht von rund 250 g geboren. Diese werden mit 2 Jahren geschlechtsreif [3; 10]. Gefährdung und SchutzDer Wald als hauptsächlicher Lebensraum der Asiatischen Goldkatze schrumpft immer mehr. Auch die Jagd reduziert die Bestände. Daher wird die Art aufgrund einer Beurteilung aus dem Jahr 2014 als potenziell gefährdet eingestuft (Rote Liste: NEAR THREATENED) [4]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang I eingeschränkt. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenIn allen Ländern ihres Verbreitungsgebiets wird die Asiatische Goldkatze illegal gejagt bzw. in Fallen gefangen. Es mehren sich die Anzeichen, dass ihre Körperteile zunehmend als Ersatz für Tigerteile in der traditionellen Chinesischen Medizin verwendet werden [4]. Weil die Art in Anhang I von CITES aufgeführt ist, ist der legale internationale Handel mit Teilen und Erzeugnissen unbedeutend. Von 2001-2017 wurden z.B. nur 3 Pelzmäntel und 35 Pelzfelle zur Ausfuhr genehmigt, wobei es sich im Wesentlichen um Vorerwerbsexemplare handelte, die bereits in Drittländern waren. Im selben Zeitraum wurden aus Südostasien 10 lebende Wildfänge und weltweit 18 Nachzuchttiere international verschoben [1]. HaltungFür eine optimale Haltung empfiehlt die EAZA ein Außengehege mit einer Fläche von mindestens 150 m² and einer Mindesthöhe von 2.5 m. Bei der Haltung eines Paars ist ein Abtrenngehege erforderlich, das mit dem Hauptgehege durch zwei Schieber verbunden werden kann. Wichtiger als die Gehegegröße ist jedoch die Einrichtung, die den Katzen gute Bedingungen bieten soll, um zu klettern, sich zu verstecken und in Ruhe zu schlafen. Die Einblicke für das Publikum sollten beschränkt werden, die Katzen sollten jedoch in die Gehegeumgebung hinaussehen können [7]. Im Zoo können Asiatische Goldkatzen ein Alter von über 20 Jahren erreichen. Ein Wildfang starb im Zoo Helsinki mit schätzungsweise 23 Jahren [9]. 2013 glückte im Allwetterzoo Münster weltweit zum ersten Mal die Nachzucht von zwei Jungtieren durch künstliche Besamung [PM Allwetterzoo]. Haltung in europäischen Zoos: Asiatische Goldkatzen werden in nur sehr wenigen Zoos gehalten, darunter in zweien in Deutschland. Für Details siehe Zootierliste. Seit 1993 gibt ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP), das vom Heidelberger Zoo koordiniert wird. Allerdings lag der Bestand 2021 bei nur noch 12 Tieren und die Zukunft sieht auch nicht glänzend aus, zumal einige der wenigen Programmteilnehmer nur Einzeltiere halten und manche Weibchen schon sehr alt und nicht mehr fruchtbar sind [11]. Forschung im Zoo: Asiatische Goldkatzen sind gelegentlich Gegenstand von veterinärmedizinischen oder ethologischen Forschungsarbeiten mit dem Ziel, ihre Haltung zu optimieren [5; 6; 8]. So begann z.B. Im Herbst 2005 der Diplombiologe Tobias EHLERT von der Universität Frankfurt eine mehrjährige Doktorarbeit, in deren Rahmen er das Sozialverhalten und die Aktivitätsverteilung der Goldkatzen im Zoo Heidelberg und im Allwetterzoo Münster studierte. In der Dämmerung waren die Tiere am aktivsten. 45.7% der Zeit verbrachten die Tiere mit Schlafen oder Ruhen, 23.6% mit Laufaktivitäten, davon 3.6% mit stereotypem Hin- und Herlaufen (Pacing). Fastentage erhöhten bei einzelnen Tieren das Aggressionspotential [2]. Mindestanforderungen an Gehege: Bei den im Säugetiergutachten 2014 des BMEL vorgegebenen Gehegegrößen für Mittelkatzen liegt ein redaktionelles Versehen vor. Der Text, auf den sich die Arbeitsgruppe geeinigt hatte, lautet für die Asiatische Goldkatze und die anderen Mittelkatzen wie folgt: „Außengehege 50 m² pro Paar, unterteilt in verbindbare Einzelgehege (Verhältnis 1:1 oder 1:2), für kletternde Arten 2.50 m hoch. Falls für nicht winterharte Arten Außengehege vorgesehen sind, ist zusätzlich ein heizbarer, unterteilbarer Innenraum von 20 m² / 50 m³ pro Paar, erforderlich.“ Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Asiatische Goldkatzen ein Außengehege mit einer Fläche von 30 m² und einer Höhe von 2.5 m vor. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche um 10 m² zu erweitern. Es ist ein Innengehege von 20 m² mit einer Höhe von 2.5 m und für jedes weitere Tier 10 m² zusätzlich vorgeschrieben. Gemäß der 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) müssen Goldkatzen mindestens paarweise gehalten werden, obwohl sie meistens Einzelgänger sind. Für ein Paar ist ein Außengehege mit einer Fläche von 50 m² bei 3 m Höhe und für jedes weitere Adulttier 5 m² zusätzlich erforderlich. Das Innengehege muss für ein Paar eine Fläche von 25 m² haben, für jedes weitere Tier 2.5 m² mehr. Taxonomie und NomenklaturDie Asiatische Goldkatze wurde 1827 von dem irischen Zoologen Nicholas Aylward VIGORS und seinem US-amerikanischen Kollegen Thomas HORSFIELD als "Felis temminckii" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Von 1832 bis 1999 wurde sie meistens unter der Gattungsbezeichnug Profelis geführt, gelegentlich als Pardofelis. Seitdem läuft sie mit ihrer Schwesterart badia aus Borneo unter der vom russischen Forschungsreisenden Nikolai Aleksejevitsch SEVERTZOV 1858 vergebenen Gattungsbezeichnung Catopuma [4; 10]. |

Literatur und Internetquellen

- CITES TRADE DATA BASE

- EHLERT, T. (2013)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- McCARTHY, J. et al. (2015). Catopuma temminckii (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T4038A97165437. http://www.iucnredlist.org/details/4038/0. Downloaded on 18 June 2018.

- MOORE-JONES, J. (2013)

- NIEMANN, N. (2008)

- REICHLER, S. (2018)

- WAIBEL, B. (2004)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- REICHLER, S. (2021). Asian Golden Cat (Catopuma temminckii) Report for Felid TAG Mid Year Meeting 2021. PPT. EAZA Amsterdam

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Gobi- oder Graukatze (Felis bieti)

Puma

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae)

Unterfamilie: Kleinkatzen (Felinae)

Puma

Puma concolor • The Puma, Cougar or Mountain Lion • Le puma

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder bei BioLib |

Der auch als Berg- oder Silberlöwe genannte Puma ist seit Karl MAYs Zeiten eine Populäre Tierart und daher in vielen Zoos zu sehen. Da er aber als Art nicht gefährdet ist, keine europäischen Zuchtprogramme existieren und sich nur wenige Zoos auf amerikanische Fauna spezialisiert haben, hat sein Vorkommen in europäischen Zoos und namentlch im deutschsprachigen Raum deutlich abgenommen. Körperbau und KörperfunktionenPumas erreichen eine Kopf-Rumpflänge von 105-160 cm, eine Schulterhöhe von 60-90 cm und eine Schwanzlänge von 60-85 cm. Kätzinnen haben ein Gewicht von 34-48 kg und Kater ein solches von 53-72 kg, bisweilen mehr. Das Fell ist kurz, dicht und ungefleckt, oberseits gelbbraun bis rötlichbraun oder silbergrau, am Schwanzende dunkler, an Kinn, Brust und Bauch weiß, die Schnauzenpartie mit schwarz-weißer Zeichnung. Die Schwanzspitze ist dunkel. Jungtiere sind beigefarben mit kräftigen großen Flecken, die während des ersten Lebensjahrs verblassen, und schwarzer Schwanzspitze. Gelegentlich gibt es auch Schwärzlinge [6]. Jungtiere sind schwärzlich gefleckt und haben tiefschwarze Ohren. Die Fleckung verschwindet mit dem Wechsel des Jungendkleides. Die Fellfarbe der Erwachsenen variiert von gelb- oder rotbraun über rotgrau bis silbergrau. Schwanzspitze, Gesichtszeichnung und Ohren sind schwarz bzw. grauschwarz [6]. VerbreitungIn vielen verschiedenen Lebensräumen in Nord-, Mittel- und Südamerika: von Kanada über die USA und Mexiko bis an die Südspitze von Chile. In Nordamerika ist er aber aus der ganzen östlichen Hälfte verschwunden uns in Uruguay wurde er ausgerottet, wobei ab etwa 1970, nach Zeitungsberichten auch 2014, wieder einzelne Tiere gesichtet wurden [10]. Lebensraum und LebensweiseTrotz ihres vergleichsweise geringen Körpergewichts sind Pumas in der Lage, große Tiere, wie Wapitis zu überwältigen. Da ihre Kiefer zu schwach sind, um einem erwachsenen Wapiti die Kehle zu durchtrennen, nehmen sie die Pfoten zu Hilfe und brechen dem Wapiti das Genick. Ansonsten reicht das Nahrungsspektrum bis hinab zur Maus. An der Pazifikküste gehören auch Seehunde und Seelöwen, in Florida Alligatoren zu ihrem Beutespektrum [8; 12]. Im Freiland überlappen sich die Territorien der Kater nicht oder nur marginal, dagegegen können mehrere Kätzinnen-Territorien innerhalb eines Katerterritoriums liegen. Der Raumbedarf ist in der Wildbahn vom Nahrungsangebot abhängig und kann für einen Kater zwischen 32 bis über 1'000 km² liegen [4]. Der Puma ist im Prinzip ein Einzelgänger, zeigt aber soziale Verhaltensweisen, die über den Funktionskreis der Fortpflanzung und die Verteidigung des Territoriums hinausgehen: Es besteht innerhalb der Katerterritorien jeweils ein lockeres soziales Netz. Eine in Wyoming durchgeführte Studie ergab, dass es bei erwachsenen Tieren in Abständen von 11-12 Tagen zu sozialen Kontakten kommt und dass die Tiere ihre Beute mit Artgenossen teilen. Entsprechende Beobachtungen machte auch ein Forscherteam im chilenischen Torres del Paine-Nationalpark [14; 15]. Die Fortpflanzung ist an keine Jahrezeit gebunden. In Nordamerika fällt die Ranz aber meist in den Frühling. Nach einer Tragzeit von 92-96 Tagen werden 1-6 Junge geboren [8]. Gefährdung und SchutzObwohl die Bestände abnehmen und er vor allem in Nordamerika aus viel Gebieten verschwunden ist, ist der Puma nicht gefährdet, da er noch immer weit verbreitet ist und das größte Verbreitungsgebiet aller landbewohnenden Säugetiere in der westlichen Hemisphäre hat. (Rote Liste: LEAST CONCERN) [10]. Der internationale Handel ist nach CITES-Anhang II geregelt. Die Populationen in Zentralamerika (P.c. costaricensis) fallen unter Anhang I. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):