Amphibienprogramm der Zooverbände

Das Amphibienprogramm der deutschsprachigen Zooverbände

Insgesamt wandte das DASP von 2009 bis 2017 für die Förderung von 52 Feldprojekten einen Betrag von 231'211 EURO auf, wovon ein Viertel vom VdZ, der Rest von den übrigen beteiligten Verbänden und einzelnen Zoos, namentlich dem Aquazoo Düsseldorf und den Tiergärten Augsburg, Nürnberg, Straubing und Schönbrunn sowie dem Zoo Berlin kam.

2009/2010 wurden fünf Projekte mit einem Gesamtbetrag von 32'500 gefördert:

- Begleitende Freilanduntersuchungen zum Erhaltungszuchtprojekt des "purple frog" (Atelopus flavescens) vom östlichen Guyana-Schild - Projektbericht

- Beurteilung der Risiken und des Schutzstatus des Titicaca-Riesenfroschs in Bolivien

- Einfluss bioklimatischer Faktoren auf Chytrid-Befall beim Alpensalamander - Projektbericht

- Analyse des lokalen Handels mit indochinesischen Molchen - Projektbericht; Publikation

- Amphibienprojekt Vietnam(Amphibienstation Hanoi) - Projektbericht

2010/2011 wurden vier Projekte mit total 14'600 € unterstützt:

- Naturschutz-relevante Grundlagenforschung an Harlekinfröschen (Atelopus) in Peru - mehr Arten als gedacht? - Projektbericht

- Histologische Phalanxquerschnitte als Zeitzeugen: trat die Chytridiomykose schon in den 1980ern in einer bayerischen Geburtshelferkrötenpopulation auf? - Projektbericht

- Lückenhafte Verbreitung des Europäischen Laubfrosches (Hyla arborea) in Brandenburg - isolierte Reliktvorkommen oder anthropogene Ausbreitungsbarrieren? Ungeklärte Fragen im angewandten Artenschutz - Projektbericht

- Untersuchung von Entwicklung und Konstanz des Zeichnungsmusters von Neurergus kaiseri (Zagros-Molch) - Projektbericht

2011/2012 konnte fünf entsprochen werden. Dafür standen 20'160 € zur Verfügung:

- Erfassung der Amphibiendiversität des Pu Hu Naturschutzgebietes in Nordvietnam - 4'300 EURO - Projektbericht

- Restoration of crested newt populations in the St. Petersburg region - 3'960 EURO

- Evaluation of the Mt Moreland Wetland as Potential Protected Area for the Critically Endangered Pickersgill's Reed Frog (Hyperolius pickersgilli) - 4'300 EURO

- Die schwimmenden Wiesen Amazoniens - Unbeachteter Amphibienreichtum in Gefahr - 3'300 EURO

- Saving the small and isolated populations of the spadefoot toad (Pelobates fuscus) outside protected areas in the northern range edge in Estonia - 4'300 EURO

2012/2013 wurde den folgenden Projektanträgen mit einer Fördersumme von 21'360 entsprochen:

- Untersuchungen für den Schutz von Ranodon sibiricus in Kasachstan- 4'160 EURO - Projektbericht, Poster

- Ersatz für die IEBR Amphibienschutzstation in Hanoi - 4'300 EURO - Projektbericht

- Vereinbarkeit von Ökotourismus und Amphibienschutz in Guyana - 4'300 EURO

- Monitoring des Titicaca-Riesenfroschs - 4'300 EURO - Projektbericht - VIDEO

- Habitatmanagement zur Erhaltung der Amphibienvielfalt in Hohenau (AT):4'300 EURO - Projektbericht

2013/14 standen 19'743 € für folgende Projekte zur Verfügung:

- Ex situ-Zucht und in situ-Schutz des vom Aussterben bedrohten Froschs Alsodes vanzolinii (Donoso- Barros, 1974) (Anura: Alsodidae) - 4'050 € - Projektbericht

- Ausrottung des invasiven Amerikanischen Ochsenfroschs(Lithobates catesbeianus), um gefährdete Amphibien in der Sologne (Frankreich) zu schützen - 4'300 € - Projektbericht

- Titicaca-Riesenfrosch-Projekt (Telmatobius gigas) in Bolivien - 4'300 € - VIDEO

- Status und Verbreitung der vom Aussterben bedrohten Tai-Kröte (Amietophrynus taiensis) in und um den Gola:Regenwald-Nationalpark in Sierra Leone, Westafrika - 2'793 €

- Wiederherstellung des Lebenraums für den vom Aussterben bedrohten Riesen-Langfingerfrosch in Ghana (Arthroleptis krokosua) - 4'300 €

2014/15 wurden folgende Projekte mit insgesamt 22'720 € gefördert:

- Schutzbedürfnisse für Salamander-Arten (Paramesotriton, Tylototriton) in Vietnam - eine unmittelbare Handlungsstrategie - 4'300 €

- Schutz einer Wiederentdeckten Froschart (Latonia nigriventer) in Israel - 4'300 €

- Untersuchungen zur Reaktion von Amphibien (Mantella aurantiaca) auf Klimawandel in Madagaskar - 4'300 € - Projektbericht

- Quantifizierung des Erfolgs von Amphibienschutzprogrammen anhand der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) in der Schweiz - 5'220 €

- Breitet sich die tödliche Salamander-Chytridiomykose in Deutschland und Belgien weiter aus? - 4'600 € - Projektbericht ; Publikation

2015/16 reichten die Mittel, 29'902 €, um sieben Projekte zu unterstützen:

- Long-term monitoring of the Critically Endangered Pickersgill's Reed Frog (Hyperolius pickersgilli) populations using passive acoustic monitoring techniques (Südafrika) - 4270 €

- Central Range Amphibian Preserve (Panama) - 4300 €

- Untersuchung zum Vorkommen des gefährdeten und europäisch geschützten Kleinen Wasserfrosches an ausgewählten Gewässern im Münsterland als Grundlage für Artenschutzmaßnahmen (Deutschland) - 4350 €

- Conservation of the Togo slippery frog (Conraua goliath) in Missahohe and Assime forests areas (Togo) - 4100 €

- Improving the conservation management relevant knowledge of threatened amphibian assemblages in the 2 Republic (Dominikan. Republik) - 4282 €

- Kamm on, hilf dem Molch. Aktivitäten rund um den kleinen "Wasserdrachen" in Österreich (Triturus cristatus) - 4300 € - Projektbericht

- Titicaca water frog project (Bolivien) - 4300 €

2016/17 standen 31'053 € für sieben Projekte zur Verfügung:

- Teilentlandung und Erweiterung des Lieslsees südlich Oberhafing zur Optimierung als Laichgewässer für den Kamm-Molch, Oberbayern - 4300 €

- Beurteilung von Status und Schutz von Atelopus eusebianus (CR), Kolumbien - 4300 €

- Verbreitung, Ökologie und Schutz der Amphibien des Ambodiriana-Waldes, Madagaskar - 4750 €

- Auswirkungen der Chytrid-Pilze auf Vietnamesische Salamander-Populationen und Abschätzen der Gefahr einer Übertragung auf europäische Urodelen - 5300 €

- Schutz gefährdeter Frösche in Westkolumbien - 4300 €

- Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg: Ein Vergleich von Populationen verschiedener Höhenstufen - 3800 €

- Einfluss von Landschaftsstruktur, Verbreitung und genetischer Variation auf den Zagros-Molch (Neurergus kaiseri), Iran - 4300 €

2017/18 erhielten 9 Projekte zusammen 38543 €:

2017 -38'543 € - 9 Projekte

Terrarien für einheimische Amphibien und Reptilien im Tierpark Lange Erlen, Basel © Peter Dollinger, Zoo Office Bern

Zurück zu Tierhaltung

Weiter zu Zoopädagogik - Frösche im Fokus

JIGUET, F., DOXA, A. & ROBERT, A. (2008)

The origin of out-of-range pelicans in Europe: wild bird dispersal or zoo escapes?

Ibis 150(3), Juli 2008:606–618, doi:10.1111/j.1474-919X.2008.00830.x

Abstract:

We tested whether spatial and annual patterns of occurrence of out-of-range Great White Pelecanus onocrotalus, Dalmatian Pelecanus crispus and Pink-backed Pelicans Pelecanus rufescens recorded in Europe between 1980 and 2004 supported a natural vagrancy theory. Candidate variables tested were those likely to influence dispersal and escape probability (distance to the usual breeding/wintering range, national captive stock), and wild breeding population sizes and their movements (size of breeding colonies, climate conditions on wintering grounds or during dispersal). Spatial vagrancy patterns supported the hypothesis of wild birds dispersing from their normal range, with decreasing national totals with increasing distance to the usual range for the three species. Annual out-of-range numbers of Great White Pelican were predicted by breeding colony size and breeding success in Greece, with a further effect of Sahel rainfall during the previous year. Annual numbers of Dalmatian Pelican were related to the North Atlantic Oscillation index and to breeding success in Greece. Finally, annual numbers of Pink-backed Pelican were predicted by summer Sahel rainfall, which is known to drive dispersal of the species northwards into the sub-Sahelian steppes during wet summers there. Hence, annual vagrancy patterns in Europe were well predicted for all three species by population size indices, reproductive success and/or climatic components, which presumably influence survival and/or dispersal. We therefore consider that vagrancy patterns were driven by wild birds, whereas escapes – even if potentially numerous – do not create sufficient ‘noise’ to hide these patterns.

jiguet-biblio

BAUER, K. (1983)

Der Marderhund Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) in Österreich - erste gesicherte Nachweise (Mammalia austriaca 9).

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B für Botanik und Zoologie 87:131-136.

Zusammenfassung:

Die Meldungen über Marderhund-Beobachtungen in Österreich werden listen-und kartenmäßig zusammengefaßt und das erste zur Untersuchung gelangende Belegstück dokumentiert.

bauer-biblio

AUBRECHT, G. (1995)

Waschbär (Procyon lotor) und Marderhund (Nyctereutes procyonoides) - zwei faunenfremde Tierarten erobern Österreich.

Stapfia 37, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums N.F. 84 (1995), 225-236.

Zusammenfassung:

Der ursprünglich nordamerikanische Waschbär ist seit 1974 von Westen her nach Österreich vorgedrungen und der ostasiatische Marderhund, der von Osten her einwandert, lässt sich in Österreich schon seit den 1950er Jahren nachweisen. Unterscheidungsmerkmale und die Ausbreitungsgeschichte dieser beiden Arten werden kurz beschrieben. Mit den Ergebnissen einer Umfrage bei den österreichischen

Landesjagdverbänden, Literaturhinweisen und Auskünften von Fachkollegen wird die aktuelle Situation seit 1984 diskutiert. Waschbären sind in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und neuerdings auch in der Steiermark nachgewiesen. Hinweise in Tirol dürften auf lokal entkommene Tiere zurückzuführen sein. Der sehr vereinzelt schon seit den 1950er Jahren in Österreich nachgewiesene Marderhund, wird in den 1970er Jahren und seit Ende der 1980er Jahre häufiger festgestellt. Er kommt im Burgenland, in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg vor. Eine Dynamik der Ausbreitung und des Populationswachstums ist bei beiden Arten zu beobachten, die Bestände haben sich bisher nicht stabilisiert.

aubrecht-biblio

Gebirge (2): Mittelgebirge in Zentraleuropa

Allgemeines

|

|

Mittelgebirge haben in unserem Gebiet eine Höhe bis zu etwa 1'800 m. Sie sind nicht vergletschert und meistens bis in die höchsten Lagen bewaldet. Im deutschen Sprachraum gehören dazu alle Gebirge mit Ausnahme der Alpen, wie Bayerischer Wald, Böhmerwald, Eifel, Elbsandsteingebirge, Elstergebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Fränkische Alb, Harz, Hunsrück, Hoher Meissner, Knüll, Pfälzer Wald, Odenwald, Rhön, Rothaargebirge, Schwäbische Alb, Schwarzwald, Sudeten, Taunus, Thüringer Schiefergebirge, Thüringer Wald, Vogelsberg, Zittauer Gebirge. Auch die Ardennen, die Vogesen, das Massif Central und der Jura sind Mittelgebirge. VegetationBis etwa 1'000 m.ü.M. stehen Buchenwälder, ab 700 m.ü.M. auch Tannen-Rotbuchenwälder und natürliche Fichtenwälder. In vielen Mittelgebirgen wurden die natürlichen Wälder durch Fichtenforste ersetzt. Diese Monokulturen sind besonders anfällig für das sogenannte "Waldsterben", das in den 1980er Jahren eines der bedeutendsten Umweltthemen war. Als Hauptursache für die Waldschäden, die sich in Schäden am Wurzelsystem und Nadelverlust bzw. bei Laubbäumen in Auflichtungen des Kronenbereichs manifestieren, wurde Luftverschmutzung durch Schadstoffe aus Industrie und Bergbau und dadurch verursachter saurer Regen festgemacht. Geschädigte Bäume sind auch anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer, von denen der Buchdrucker (Ips typographus) der wichtigste ist. Einige der dem Wald zusetzenden Schadfaktoren wurden seit den 1980er Jahren eliminiert oder verringert. Als Folge von durch den Klimawandel bedingter Erwärmung und zunehmender Trockenheit, was namentlich den Rotbuchen zu schaffen macht, sowie häufiger auftretenden Stürmen, leidet der Wald aber weiterhin. Besonders stark betroffen sind z.B. Harz, Riesengebirge, Erzgebirge, Jeschkengebirge, Thüringer Wald und Sächsische Schweiz. TierweltDas Säugetierspektrum ist ähnlich dem der Alpen. Ausgesprochene Hochgebirgstiere, wie Schneemaus, Schneehase, Alpensteinbock und Alpenmurmeltier fehlen, außer an einzelnen Stellen, wo die beiden letzteren angesiedelt wurden. Die Wildkatze ist in den Mittelgebirgen weit verbreitet. Die bisweilen "Juraviper" genannte Aspisviper kommt im Süden und Westen noch an vielen Stellen vor. Die Kreuzotter hat dagegen ihre Hauptverbreitung im Norden und Osten. Wo beide Arten vorkommen, bevorzugt die Kreuzotter die höheren Lagen. Alpengemse und Eurasischer Luchs waren in den Mittelgebirgen in der Regel ausgerottet, wurden aber mit Erfolg wiederangesiedelt. Wölfe werden namentlich in Frankreich wieder festgestellt, der im 19. Jahrhundert ausgerottete Braunbär fehlt noch. Das Massif Central ist ein Schwerpunkt für den Gänsegeier, auch Schmutzgeier nisten hier. Stellenweise wurden Sikahirsch und Mufflon angesiedelt, wobei es heute teilweise Bestrebungen gibt, diese gebietsfremden Arten wieder zu eliminieren. Typische ZootiereWolf, Rotfuchs, Steinmarder, Baummarder, Hermelin, Iltis, Dachs, Fischotter, Europäische Wildkatze, Eurasischer Luchs, Wildschwein, Rothirsch, Reh, Gemse, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Gartenschläfer. Haselhuhn, Auerhuhn, Wachtel, Gänsegeier, Schmutzgeier, Schwarzmilan, Wespenbussard, Mäusebussard, Wanderfalke, Turmfalke, Ringeltaube, Sperlingskauz, Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Raufusskauz, Schwarzspecht, Feldlerche, Wasseramsel, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Hausrotschwanz, Amsel, Mönchsgrasmücke, Mauerläufer, Kleiber, Kolkrabe, Aaskrähe, Eichelhäher, Tannenhäher, Elster, Star, Haussperling, Erlenzeisig, Grünfink, Buchfink, Stieglitz, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Goldammer. Mauereidechse, Zauneidechse, Smaragdeidechse, Aspisviper, Kreuzotter, Erdkröte, Grasfrosch, Feuersalamander, Bergmolch. |

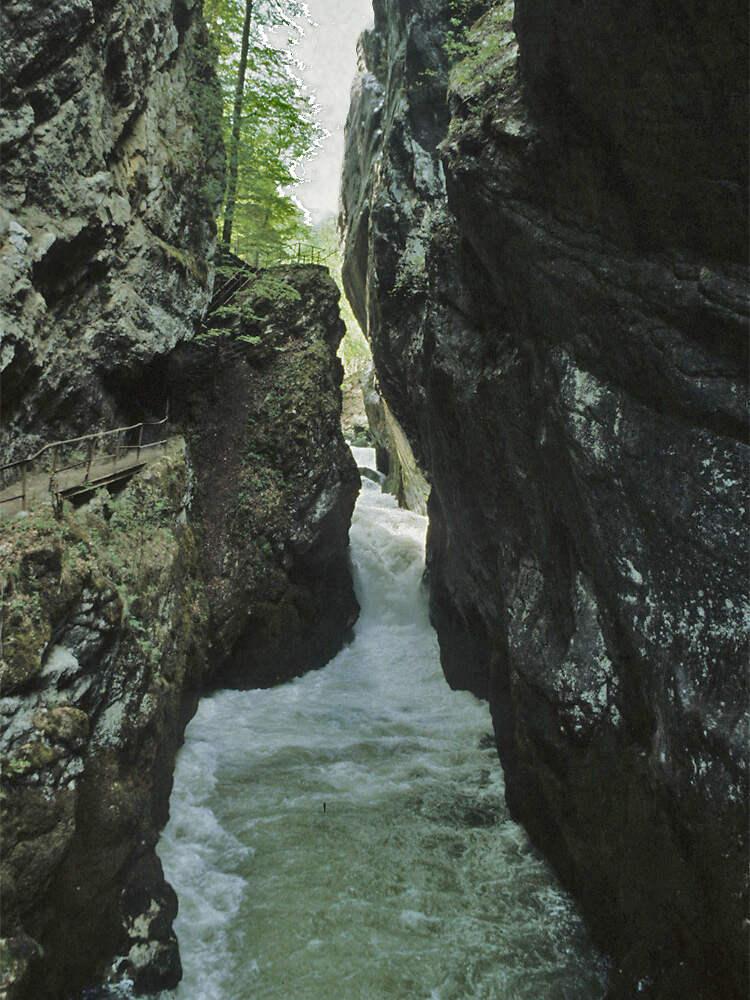

Jura

|

|

Der Jura im engeren Sinn verläuft parallel zu den Alpen. Er liegt nordwestlich des Schweizer Mittellandes, teils auf schweizerischem, teils auf französischem Staatsgebiet. Im Süden wird er von der Rhone, im Norden vom Rhein begrenzt. Er besteht überwiegend aus Kalkgestein, ferner aus Mergel- und Tonschichten. Er ist im Wesentlichen ein Faltengebirge, im Norden, in den Kantonen Aargau, Basel-Land und Jura sowie im angrenzenden Frankreich, gibt es aber einen ungefalteten Teil, den Tafeljura, der sich in geologisch gleich aufgebauten Mittelgebirgen in Schaffhausen (Randen) und Deutschland (Klettgau, Schwäbische und Fränkische Alb) fortsetzt. Der Tafeljura ist reich an Fossilien (Muschelkalk, Dinosaurier). Der Höchste Gipfel ist mit 1'720 m. ü. M. der Crêt de la Neige, der in der Nähe von Genf auf französischem Staatsgebiet (Département Ain) liegt. Der höchste Gipfel in der Schweiz ist der 1679 m hohe Mont Tendre im Kanton Waadt. In Mittelgebirgen gibt es Kare (französisch cirques), d. h. kesselförmige, von steilen Felswänden begrenzte Eintiefungen an den Bergflanken, die von kurzen Gletschern ausgeschürft worden sind. Einer der bekanntesten Kessel im Schweizer Jura ist der Creux du Van im Val de Travers. Dieser ist wahrscheinlich während der letzten Eiszeit entstanden. Er ist etwa 1'200 m breit und 500 m tief. Seine rund 160 m senkrecht abfallen Felswände ind insgesamt etwa 4 km lang. Andere, für Kalkgebirge typische Formationen sind Höhlen und Dolinen, die durch die Lösung von verkarstungsfähigem Gestein, und enge Schluchten, die durch mechanische Erosion enstanden sind. Der Französische Jura ist eines der höhlenreichsten Gebiete Europas. Bislang sind über 5'000 kleinere und größere Höhlen erforscht, das längste System weist eine Länge von über 40 km auf. Im Schweizer Jura ist namentlich die touristisch erschlossene Feengrotte von Vallorbe bekannt, ein gegen 3 km langes System von Tropfsteinhöhle und Gängen, aus dem die Orbe entspringt. Wegen des wasserdurchläßigen Untergrunds ist das Gewässernetz des Juras bescheiden. Es gibt nur wenige natürliche Seen, der größte in der Schweiz ist der Lac de Joux mit 9.6 km², der größte in Frankreich der Lac de Saint-point mit 5.2 km² Fläche. Der bedeutendste Fluss ist der Doubs mit 453 km Länge. Im Zuge der Auffaltung des Juras haben manche Flüße enge Durchbruchstäler, sogenannte Klusen gebildet. Wohl die schönste dieser Schluchten ist die Gorge de l'Areuse (ca. 450-720 m. ü. M.) im Neuenburger Jura. Die Areuse stürzt im Bereich der langgezogenen Schlucht über mehrere Wasserfälle 270 Meter in die Tiefe. TierweltDer letzte Braunbär im Schweizer Jura wurde 1855 erlegt. Der Luchs wurde hier vermutlich bereits im 18. Jahrhundert ausgerottet, im französischen Jura gab es noch Sichtungen bis um 1870. Von 1972-1975 wurden offiziell 2 Paare und vermutlich 6 weitere Tiere illegal angesiedelt. Heute (2022) liegt der Gesamtbestand im schweizerischen und französischen Jura bei ca. 140 Individuen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze im Jura nie ausgestorben. Aus der Schweiz war sie allerdings um 1960 weitgehend verschwunden. Ihre erneute Ausbreitung wurde gefördert durch die Ansiedlung von Wildfängen aus dem Burgund und von Nachzuchten aus schweizerischen Tierparks. Der Rothirsch wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Jura ausgerottet. Aus der Alpenpopulation wanderten ab dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer wieder einzelne Tiere ein. Verstärkt war dies ab etwa 2006 der Fall. Gebietsweise ist seitdem eine exponentielle Zunahme der Bestände zu beobachten, was dazu führte, dass 8 Schweizer Kantone und 3 französische Departemente zusammen mit Jagdverbänden ein Interreg-Projekt ins Leben riefen, das darauf abzielt, Bestandsentwicklung, Wanderungen und Waldschäden zu beobachten und Grundlagen für die Bewirtschaftung der Art zu liefern. Die Gemse verschwand während des Neolithikums, eventuell der Bronzezeit. 1950-62 wurden insgesamt 84 in den Alpen gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. 1965 wurden am Creux du Van 17 der bereits in der Altsteinzeit aus dem Jura verschwundenen Steinböcke angesiedelt. Die Kolonie konnte sich halten, hat sich aber nicht ausgedehnt. Der Bestand der wiederholt, hauptsächlich ab Ende der 1960er-Jahre ausgewilderten Alpenmurmeltiere stagnierte bis zur Jahrtausendwende. Danach nahm er zu, und das Artareal reicht heute vom Chasseral im Berner bis zum Noirmont im Waadtländer Jura. Das Areal des Auerhuhns ist seit den 1970er-Jahre im Jura um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im nördlichen und zentralen Jura ist die Art praktisch verschwunden. Das Birkhuhn ist seit etwa einem halben Jahrhundert ausgestorben. Das Haselhuhn hatte im Nordosten Arealverluste zu verzeichen, ist aber vom Chasseral Richtung Süden in geeigneten Wälder noch fast überall vorhanden. In ackerbaulich genutztem Gelände zwischen 400-1'200 m Höhe ist die Wachtel noch weit verbreitet. Der vielfältig strukturierte Nadelholzbestände bewohnende Sperlingskauz konnte sein Areal im Süden des Juras seit den 1990er-Jahren nach Norden und auch in tiefere Lagen ausdehnen. Dagegen zeichnet sich beim im Kettenjura noch weitverbreiteten Raufusskauz ein Rückgang ab. Sehr erfolgreich war ein 1972 begonnenes Wiederansiedlungsprogramm für den Uhu, der heute wieder den größten Teil des Juras besiedelt. Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts regional ausgestorbene Steinadler wanderte spontan ein. 1994 wurde die erste Brut im französischen, 2009 im Solothurner, 2014 im Berner und 2020 im Neuenburger Jura verzeichnet, und die Population wächst ist im ganzen Kettenjura kontinuierlich. 2021 wurde erstmals ein Steinadler von einer Windturbine getötet, was NGOs veranlasste ein Moratorium für den Bau von Windkraftanlagen in sensiblen Regionen zu fordern. |

Schwarzwald

|

|

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und umfangreichstes Mittelgebirge. Er entstand ab dem Eozän, also vor rund 50 Millionen Jahren, als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens und der damit verbundenen Aufwölbung der Grabenschultern. Er besteht aus einem kristallinen Grundgebirge (Gneise, Granit), das teilweise von einer Deckschicht aus Buntsandstein überlagert wird. Während der beiden letzten Eiszeiten war er stark vergletschert. Relikte dieser Vergletscherung sind einige Karseen wie z.B. der Mummelsee. Der Schwarzwald erstreckt sich entlang des Oberrheins vom Hochrhein, also der Grenze zur Schweiz, bis in die Gegend von Karlsruhe über eine Distanz von etwa 160 km. Er bedeckt eine Fläche von rund 6'000 km² und grenzt Im Osten an die aus Muschelkalk bestehenden Landschaften von Gäu, Baar und Klettgau. Wie bei seinem linksrheinischen Gegenstück, den Vogesen, befinden sich die höchsten Erhebungen des Schwarzwalds dem Rhein zugewandt im Süden. Es sind dies der Feldberg (1'493 m. ü. M.), das Herzogenhorn (1’416 m. ü. M.) und der Belchen (1’414 m. ü. M.). Der höchste Berg im mittleren Schwarzwald ist der Kandel (1'241 m. ü. M.) bei Waldkirch, im Nordschwarzwald die Hornisgrinde (1'164 m. ü. M.) in der Ortenau. Weil die relativ weiche Deckschicht aus Buntsandstein im Norden mächtiger ist, bildeten die Gletscher dort viel mehr Kare als im Süden. Am Ende der letzten Eiszeit gab es mi Nordschwarzwald 129 Kare, im Südschwarzwald nur deren 20. Heute verbeiben noch 9 Karseen im Nord- und 3 im Südschwarzwald. Der bekannteste im Norden ist der 3.7 ha große und 18 m tiefe Mummelsee, der größte natürliche Schwarzwaldsee ist der im Süden gelegene Titisee mit einer Fläche von 107 ha und einer Tiefe bis 39 m. Dieser wird an Fläche übertroffen durch den Schluchsee, einen Aufstau der Schwarza von 517 ha. Die längsten Fließgewässer (>90 km) sind die Enz, ein Nebenfluss des Neckars, Kinzig, Elz und Nagold, die der Oberrhein zufließen, und die in den Hochrhein fließende Wutach. VegetationUrsprünglich bestand der Schwarzwald aus Buchenwald, durchsetzt mit Weißtanne, die im Schwarzwald eines ihrer wichtigsten Vorkommen hat, lokal auch aus Fichten, Eichen und Waldkiefern. Der Mensch hat das ursprüngliche Bild des Waldes stark verändert. Im Mittelalter führte der Silberbergbau, danach bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts Eisenbergbau, Flößen von Bauholz nach den Niederlanden sowie Verkauf von Brennholz nach Freiburg und Basel, Glasbrennerei und Köhlerei, im 18. und 19. Jahrhundert Beweidung durch Rinder und Ziegen zu einer starken Nutzung und gebietsweise zu einer Entwaldung der Landschaft. Flößerei, Glasbrennerei und Köhlerei wurden 1827 von Wilhelm HAUFF in seinem zweiteiligen Märchen "Das Kalte Herz" thematisiert. Heute dominieren vielenorts Fichte und Waldkiefer. Für Farne, Bärlappe und Moose sind die sauren Böden, die kühl-feuchten Bedingungen und die geringe Konkurrenz durch anspruchsvollere Pflanzenarten sehr günstig. Die durch die jahrhundertelange Nutzung der Hochlagen entstandenen "Grinden" sind mit Pfeifengras, Rasenbinse und Heidekraut bewachsene, teils mit Legföhren und Birken-Gebüschen durchsetzte Freiflächen. Zusammen mit den natürlichen, teils baumfreien Vermoorungen der Hochlagen stellen sie einen ganz außergewöhnlichen Lebensraum dar, in dem zahlreiche andernorts sehr seltene Insektenarten vorkommen wie z. B. die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) oder der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). TierweltIn Höhenlagen zwischen 1'000 und 1'400 m lebt in der Region zwischen Feldberg, Belchen und Wiesental in bis zu 2.5 m tiefen Wohnröhren ein spektakulärer, wenn auch nur selten zu beobachtender Endemit: der bis zu 60 cm lange und 40 g schwere Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis). In den Grinden ist die Kreuzotter beheimatet. In lichten Bergwäldern und im Übergang zu den Grinden lebt eine der größten Auerhuhnpopulationen Mitteleuropas. Der Braunbär wurde bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausgerottet. Ein aus der Alpenpopulation stammendes Exemplar des im 19. Jahrhundert im Schwarzwald ausgerotteten Wolfs wurde 2015 von einem Auto überfahren. 2022 lag der Bestand bei 4 Rüden. Der Luchs wanderte ab 1988 wieder aus der Schweiz ein. 2022 gab es ebenfalls vier männliche Tiere. Die Wildkatze dürfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden sein. In den letzten Jahren wurden am Westrand des Schwarzwalds wieder Tiere nachgewiesen. Ende der 1930er Jahre wurden gut zwei Dutzend aus Österreich stammende Gemsen freigelassen, heute gibt es rund um Feldberg, Belchen und Blauen im Südschwarzwald elf kleine Gamsvorkommen mit insgesamt ca. 1'500-2'000 Tieren. Die Jagdstrecke ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt etwa 600 Stück pro Jahr. Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde ein Wildgatter bei Küssaberg aufgelöst, wodurch Sikahirsche in die freie Wildbahn gelangten Heute gibt es Sikawild nebst der grenzüberschreitenden Population im Landkreis Waldshut auch in anderen Gebieten des Schwarzwalds. Typische Haustierrassen sind das Vorder- und das Hinterwälderrind , die Schwarzwaldziege sowie der Schwarzwälder Fuchs, ein mittelgroßes Kaltblutpferd. |

Vogesen und Pfälzerwald

|

|

Die Vogesen und der Pfälzerwald sind das linksrheinische Gegenstück zum Schwarzwald. Wie jener verdanken sie ihre Entstehung der Absenkung des Oberrheingrabens und bestehen sie aus kristallinem Gestein, das teilweise von Buntsandstein überlagert wird. Die Vogesen werden im Süden von der Burgunderpforte begrenzt, die sie vom Jura trennt. Sie erstrecken sich bis in die Gegend von Zabern / Saverne, wo sie in den Pfälzer Wald übergehen. Zusammen haben Vogesen und Pfälzer Wald eine Nord-Süd-Ausdehnung von gegen 250 km und bedecken eine Fläche von etwa 8'000 km². Die höchste Erhebung ist mit 1'424 m. ü. M. der Große Belchen, gefolgt vom Storkenkopf (1'366 m), Hohneck (1'363 m) und Kastelberg (1'350 m), alle in den Südvogesen. Nach Norden fällt das Gebirge ab, im Pfälzer Wald bringt es die höchste Erhebung, der Kalmit, nur noch auf eine Höhe von 673 m. Das bedeutendste Fliessgewässer ist die Mosel, die am Büssangpass in den Südvogesen entspringt. Die Stillgewässer beschränken sich auf Klein- und Stauseen. VegetationDie Vogesen sind zu rund 75% von Wald bedeckt, im Pfälzerwald beträgt der Waldanteil über 80%. Zusammen bilden Vogesen und Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas. In der kollinen Stufe besteht der Wald aus wärmeliebenden, von Traubeneichen dominierten Mischwäldern, soweit nicht andere Baumarten angepflanzt wurden. Mit dem Ansiedeln standortfremder Baumarten begonnen haben bereits die Römer mit der Einbürgerung der Edelkastanie, die heute noch, namentlich am östlichen Rand des Pfälzerwaldes, anzutreffen ist, bisweilen in reinen Beständen, oft auch in Gesellschaft mit anderen Arten wie z.B. der Hainbuche. In der (sub-)montanen Stufe herrscht natürlicherweise Buchenwald vor, durchsetzt mit Weißtannen, Bergulmen, Fichten, Bergahornen und Eichen. In höheren Lagen fallen die vielen Ebereschen auf. In den Südvogesen gibt es eine subalpine Stufe mit Bergföhren und ab einer Höhe von ca. 1'250-1'300 m Grasland oder Hochmoore. TierweltDie Südvogesen sind das letzte Rückzugsgebiet des einstmals weitverbreiteten Westlichen Haselhuhns (Tetrastes bonasia rhenana). Dieses steht aber auch hier kurz vor dem Aussterben, bedingt hauptsächlich durch die Art der Waldbewirtschaftung und allenfalls durch die Zunahme der Wildschwein- und Rotfuchsbestände. Der Braunbär hatte in den Vogesen zwischen 1650 und 1750 dramatische Arealverluste zu verzeichen und wurde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Der Luchs erlitt im 19. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Ab 1983 wurden in den Vogesen 21 Luchse ausgewildert. Der Bestand stagnierte vorerst und nahm dann ab, konnte sich aber immerhin bis in den Pfälzerwald ausdehnen. Von 2016-2020 wurde im Pfälzerwald ein Projekt zur Bestandsstützung mit 20 Luchsen aus der Schweiz und der Slowakei durchgeführt, 2021 wurde die erste Nachzucht in den Nordvogesen nachgewiesen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze in den Vogesen und im Pfälzerwald nie ausgestorben und ist heute in guten Beständen im ganzen Massiv vertreten. 1956 wurden 11 im Schwarzwald gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art mit einem Bestand von gegen 1'500 Individuen wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. Typische Haustierrassen aus der Region sind das Vogesenrind und das Pfälzer Glanrind. Zur Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der wenigen waldfreien Landschaftsbereiche werden im Pfälzerwald Ziegen und Heckrinder eingesetzt. |

National- und Naturparks in den Mittelgebirgen Zentraleuropas

|

Deutschland

Östereich

Schweiz

Frankreich

Tschechien

|

Literatur und Internetquellen

- BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN

- BREITENMOSER, C. et al. (2022)

- BRODMANN, P. (1987)

- BW24 vom 14.01.2022 (WOLF)

- DAS KALTE HERZ VON WILHELM HAUFF - INHALT UND INTERPRETATION

- EU LIFE LUCHS - WIEDERANSIEDLUNG VON LUCHSEN IM PFÄLZERWALD

- FORST BW

- FRANCE TV3: COMMENT LE CHAMOIS A COLONISÉ LE MASSIF DES VOSGES

- HAUSSER, J. et al. (Hrsg., 1995)

- HECKEL, J.-O. (2021)

- KNAUS, P., ANTONIAZZA, S., WECHSLER, S., GUÉLAT, J., KÉRY, M., STREBEL, N. & SATTLER, T. (2018)

- LE CERF SUR LE MASSIF JURASSIEN

- MAUMARY, L. , VALLOTTON, L. & KNAUS P. (2007)

- MEYER, A., ZUMBACH, S., SCHMIDT, B. & MONNEY, J.-C. (2009)

- NABU BADEN-WÜRTTEMBERG (LUCHS)

- NATIONALPARK SCHWARZWALD

- NATURPARK MÜHLVIERTEL

- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD

- NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE

- POIROT, C. & J. (2018)

- SCHEID C. (2013)

- SCHWARZWALD AKTUELL vom 26.04.2022 (WILDKATZE)

- SCHWARZWALD-INFORMATIONEN

- SCHWARZWALD-TOURISMUS.INFO

- VON ARX, M. et al. (2017)

- VOSGES-NATURE

- WALDWISSEN.NET

- 20 MINUTEN vom 26.01.2022 (Steinadler)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (3) Andere Hochgbirge in Europa

WILLIOT, P., SABEAU, L. GESSNER, J. et al. (2001)

Sturgeon farming in Western Europe: recent developments and perspectives.

Aquatic Living Resources 14(6), November 2001:367-374. DOI: https://doi.org/10.1016/S0990-7440(01)01136-6

Abstract:

Sturgeon production in Western Europe originating from aquaculture in 1999 was approximately 1300 t revealing an increasing trend. Three species represent 95 % of the annual production: white sturgeon (Acipenser transmontanus) 43 %, Siberian sturgeon (Acipenser baerii) 34 %, and Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii) 18 %. The remainder is provided by various species including hybrids. The main countries in decreasing order of production are Italy, France, Spain, Germany and Poland. Fish are fed commercial formulated diet. The most significant changes in the sturgeon industry during recent years have been in the ownership of farms, in the emergence of the pond as a production system, and in the increasing caviar production from farmed sturgeon. In 1999, the production of farmed caviar from France and Italy, originating from Siberian and white sturgeon, respectively was close to 6 t. The number of active sturgeon farms in Western Europe is estimated to be approximately thirty, half of which are hatcheries. This paper presents different strategies and management approaches in sturgeon production and caviar processing. The potential caviar market and its dynamics are assessed and likely changes are discussed. Finally, some of the scientific investigations needed to improve and support this development are highlighted. Five different fields are distinguished: biological reserve, genetics, reproduction, farming, and quality of end products.

williot-biblio

JOGER, U., & BÖHME, W. (2006)

Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas - Schlangen (Serpentes) III: Viperidae.

420 Seiten. AULA-Verlag. 978-3-89104-617-3 (ISBN)

Inhalt:

Der dritte Teil des Schlangenbandes hat die Vipern zum Thema, die einzige Familie in Europa, deren Gift dem Menschen gefährlich werden kann. Der Aufbau der Artkapitel entspricht dem in Band 3/ I und 3/ II A. Insgesamt werden 13 Arten besprochen:

Agkistrodon halys (Halysgrubenotter) – Macrovipera lebetina (Levanteotter) – Macrovipera schweizeri (Kykladenviper) – Vipera ammodytes (Sandotter) – Vipera aspis (Aspisviper, Juraviper) – Vipera berus (Kreuzotter) – Vipera dinnicki (Westkaukasische Otter) – Vipera kaznakovi (Kaukasus-Otter) – Vipera latastii (Stülpnasenotter) – Vipera nikolskii (Nikolskij`s Viper) – Vipera seoanei (Nordiberische Kreuzotter) – Vipera ursinii (Wiesenotter) – Vipera xanthina (Bergotter).

joger-biblio

WARD, A. I., RICHARDSON, S. & MERGEAY, J. (2021)

Reeves’muntjac populations continue to grow and spread across Great Britain and are invading continental Europe.

European Journal of Wildlife Research (2021) 67:34. https://doi.org/10.1007/s10344-021-01478-2.

Abstract:

The appropriate response for controlling an invasive non-native species depends on the extent to which its invasion has progressed, which can be revealed by information on its distribution and abundance. Reeves’muntjac is a native deer to China and Taiwan, but has been introduced and become well-established in Great Britain. Moreover, in recent years, reports and verified records in the wild from other European countries have become more frequent. We reviewed the status of Reeves’ muntjac in Britain and evaluated its national range expansion from 2002 to 2016. While the British population appears to have tripled in size since 1995, the rate at which it has expanded its range seems to have peaked at approximately 12% per year between 2002 and 2005 and has since declined. We also consolidated observations on its international distribution, including a conservative evaluation of its presence in zoological collections. We predict that this species could expand its range to include every European country, although the availability of suitable landcover and climate is likely to vary substantially between countries. To prevent the significant impacts to conservation interests that have been observed in Great Britain from extending across Europe, national administrations should consider eradicating Reeves’muntjac while that is still feasible.

ward-biblio

Wiederansiedlungen in Europa

Wiederansiedlung regional ausgestorbener Tierarten in Europa

Die nachfolgende Liste berücksichtigt Wiederansiedlungen mit Zoobeteiligung. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ansiedlungen außereuropäischer Arten sowie Arten, bei denen lediglich Bestandsstützungen vorgenommen wurden, sind in der Liste nicht enthalten.

TierartFeldgrille¹ Gerandete Wasserspinne¹ Maifisch² Springfrosch¹ Wechselkröte² Geburtshelferkröte² Mallorca-Geburtshelferkröte² Gelbbauchunke² Griech. Landschildkröte (T. hermanni) Europäische Sumpfschildkröte² Zauneidechse² Wiesenotter² Europäischer Kormoran² Graureiher² Kolbenente² Schmutzgeier² Weißschwanzseeadler² Grauer Kranich² Steinkauz² Zwergmaus¹ Alpenmurmeltier² Ziesel² Europäischer Biber² Europäischer Fischotter² Pardelluchs² Mitteleuropäischer Rothirsch² Waldrentier² Wisent (in Wildbahn ganz ausgestorben) Alpensteinbock² Iberischer Steinbock² |

Land, OrtEngland, Norddeutschland England Deutschland (Rhein) Deutschland (Mittelfranken) Jersey Deutschland Deutschland (NRW) Mallorca Deutschland (Mittelfranken) Deutschland (Niederbayern) Katalonien Deutschland, Österreich, Schweiz England Deutschland (Ruhrgebiet) Österreich, Ungarn Italien (Lombardei) Nordwestschweiz Schweiz, Deutschland Lombardei (experimentell) Deutschland, Österreich, Spanien Mallorca Steinhuder Meer Italien (Lombardei) Mallorca, Frankreich, Bulgarien Bulgarien, Frankreich, Italien Alpenraum Bulgarien Frankreich Schweiz (MIsserfolg) England, [Deutschland Stützung] Deutschland, [Schweiz Stützung] Deutschland, Österreich Deutschland, Schweiz Bayerischer Wald England Deutschland (Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen) Schweiz (Jura) Deutschland (Erzgebirge), Polen, Tschechien Schweiz Deutschland (Saarland, Steinhuder Meer), Estland Schweiz Deutschland Deutschland, Schweiz, Spanien, Portugal, Schweiz Finnland Aserbaidschan, Deutschland, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, England Alpenraum, Osteuropa Französische Pyrenäen |

Fett: Projekt-Datenblatt vorhanden

¹ Kein Datenblatt bzw. keine Information im Zootier-Lexikon, hauptsächlich Projekte im Rahmen der British Association of Zoos and Aquaria

² Kein eigenes Datenblatt im Zootier-Lexikon: Details und Quellen auf Tierart-Datenblatt

Freifliegende Störche auf Baumhorst im Tierpark Nordhorn. Es handelt sich um echte Wildstörche, die ein normales Zugverhalten zeigen © Peter Dollinger, Zoo Office Bern

Zurück zu Tierhaltung

Weiter zu Haltungsbedingungen

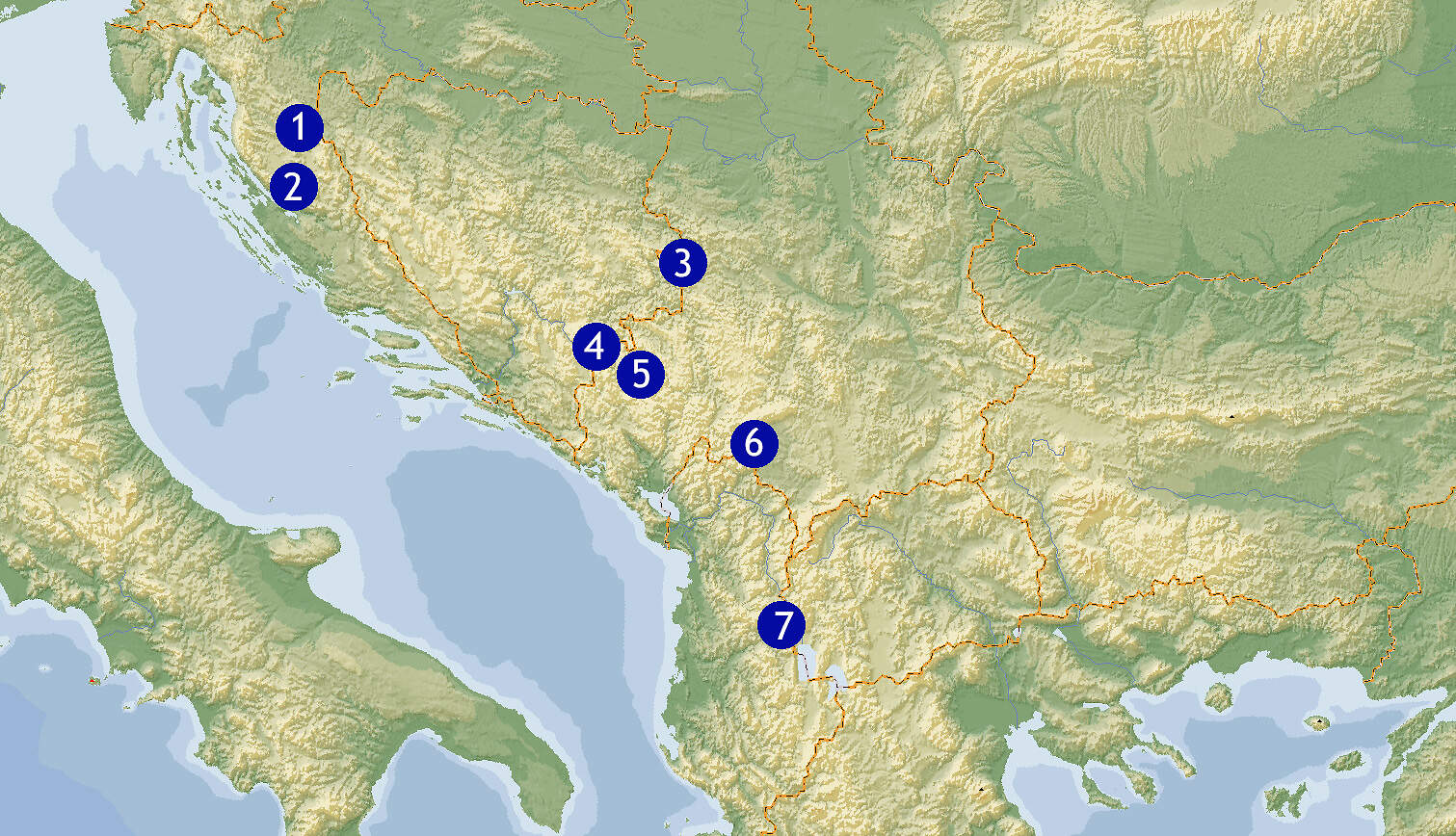

Gebirge (3): Andere Hochgebirge in Europa

Allgemeines

Hier werden mir Ausnahme der Alpen und der zentraleuropäischen Mittelgebirge europäische Gebirge vorgestellt, deren höchste Erhebungen sich in Höhenlagen von über 2'000 m befinden. Hinsichtlich der Vegetation gelten im Prinzip dieselben Stufen wie bei den Alpen, wobei die Höhenlagen je nach geografischer Breite variieren. Bei den Angaben zur Tierwelt wird jeweils nur auf Besonderheiten verwiesen, weil viele Arten - z. B. Rotfuchs, Dachs, Mauswiesel, Iltis, Baummarder, Fischotter, Wildschwein, Rothirsch oder Reh - weit verbreitet sind und so gut wie überall vorkommen.

1. Kantabrisches Gebirge, 2. Pyrenäen, 3.Iberisches Randgebirge, 4. Kastilisches Scheidegebirge, 5. Sierre Nevada, 6. Apennin/Abruzzen, 7. Tatra, 8. Karpaten, 9. Dinarisches Gebirge, 10. Pindos-Gebirge, 11. Balkan, 12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge, 13. Olymp, 14. Gebirge auf Kreta, 15. Kaukasus, 16. Ural, 17. Skandinavisches Gebirge

1. Kantabrisches Gebirge

|

Nordwestpanien (Asturien, Baskenland, Galicien, Kantabrien, Kastilien-León, Navarra). Das Kantabrische Gebirge hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 480 km und stellt eine Verlängerung der Pyrenäen dar, ist allerdings deutlich weniger hoch. Höchste Erhebung: Torre de Cerredo (2'648 m. ü. M.) in der zentralen Gebirgskette Picos de Europa. Tierwelt: Der auch hier vorkommende Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Kantabrische Gemse (Rupicapra pyrenaica parva). Nationalparks:

|

![]()

2. Pyrenäen

|

Andorra, Frankreich, Spanien. Grenzgebirge. Höchste Erhebung: Pico de Aneto (3'404 m. ü. M.) in Aragonien. Tierwelt: Der isolierte Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Pyrenäen-Steinbock (C. pyrenaica pyrenaica): ehemals in den ganzen Pyrenäen, zuletzt im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, letztes Exemplar im Jahr 2000 eingegangen. Heute Unterart C. p. victoriae wiederangesiedelt. Pyrenäengemse (Rupicapra pyrenaica pyrenaica). Nationalparks:

|

![]()

3. Iberisches Randgebirge

|

Zentralspanien (Kastilien, Valencia, Südaragonien und Südkatalonien) Höchste Erhebung: Pico San Lorenzo (2'271 m. ü. M.) in der Sierra de la Demanda Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

4. Kastilisches Scheidegebirge

|

Zentralspanien, Portugal. Höchste Erhebung: Das "Sistema Central" besteht aus drei Hauptegbirgszügen:

Tierwelt: Westspanischer Steinbock (Capra pyrenaica victoriae), Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti). Nationalparks:

|

![]()

5. Sierra Nevada

|

Südspanien (Granada), Teil der Betischen Kordillere Höchste Erhebung: Pico Mulhacén (3'482 m. ü. M.). Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

6. Apennin, Abruzzen

|

Italien, San Marino. Erstreckt sich über eine Länge von ca. 1'500 km von Ligurien bis nach Kalabrien. Gliederung in Nördlichen, Zentralen, wozu die Abruzzen gehören, und Südlichen Apennin. Höchste Erhebung: Corno Grande (2'912 m. ü. M.) im Massiv Gran Sasso d’Italia der Abruzzen, Provinz Teramo. Tierwelt: Der isolierte Abruzzenbär wurde früher als eigene Unterart, U. a. marsabicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Abruzzengemse (Rupicapra pyrenaica ornata). Nationalparks:

|

![]()

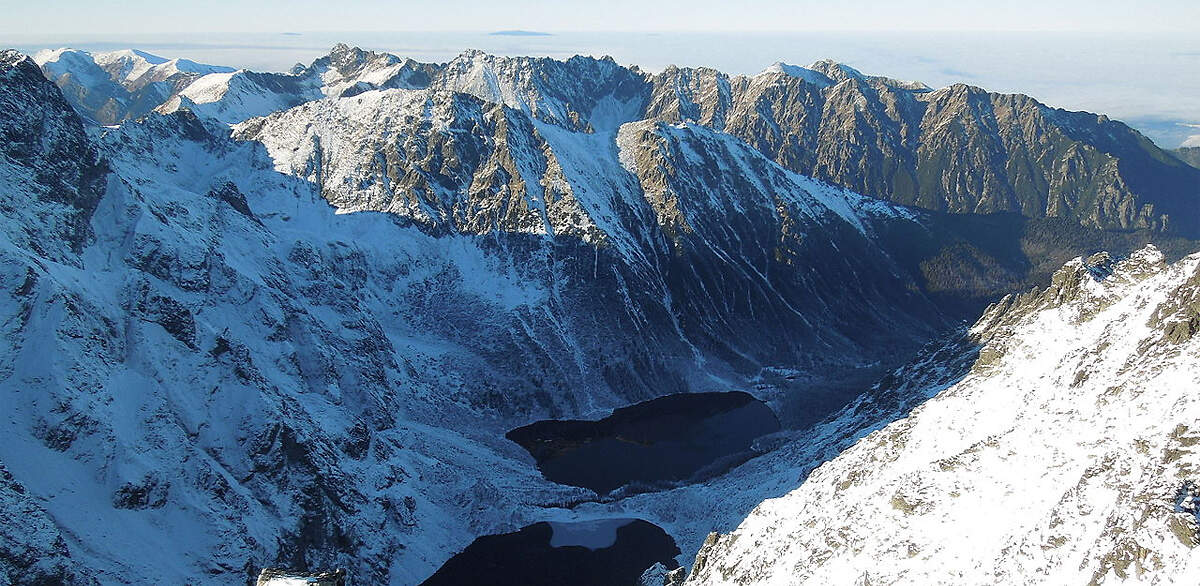

7. Tatra

|

Slowakei, Polen. Fortsetzung des Karpatenbogens Höchste Erhebung: Gerlsdorfer Spitze (2'654 m. ü. M.) Tierwelt: Die Tatragemse ((Rupicapra rupicapra tatrica) ist eine Unterart der Alpengemse. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

8. Karpaten

|

Österreich(Karpatenvorland, marginal), Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Rumänien, Serbien. Die Karpaten bilden einen nach Westen offenen Bogen von (mit der Tatra) ca. 1'300 km Länge. Höchste Erhebungen: Äußere Karpaten: Teufelsspitze im Babia-Góra-Massiv, Polen/Slowakei (1'725 m. ü. M.); Waldkarpaten: Howerla in der Ukraine (2'060 m. ü. M); Ostkarpaten: Pietros in Rumänien (2'305 m. ü. M.); Südkarpaten: Moldoveanu in Rumänien (2'544 m. ü. M.); Siebenbürger Westkarpaten: Cucurbăta Mare (1'849 m) Tierwelt: Karpatenluchs (Lynx lynx carpathica). Wiederangesiedelt: Wisent im Bieszczady-Nationalpark, Poloniny-Nationalpark und Vânători-Neamţ-Naturpark, sowie des Mönchsgeiers. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

9. Dinarisches Gebirge

|

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien. Schließt an die Julischen Alpen an. Länge ca. 600 km. Höchste Erhebung: Jezerca in Albanien (2'694 m. ü. M.) Tierwelt: Im Dinarischen Gebirge lebt eine etwa 3'000 Individuen umfassende Braunbären-Population, aus der immer wieder Tiere in die Julischen Alpen abwandern und somit den kleinen Bestand bei Tarvis im Dreiländereck Italien-Slowenien-Österreich genetisch auffrischen. Reichhaltige Herpetofauna mit u.a. Griechischer Landschildkröte, Europäischer Sumpfschildkröte, Kaspischer Bachschildkröte (Mauremys caspica), der endemischen Dalmatinischen Spitzkopfeidechse, Östlicher Smaragdeidechse, Riesen-Smaragdeidechse (Lacerta trilineata), Pracht-Kieleidechse (Algyroides nigropunctatus), Adriatische Mauereidechse (Podarcis melisellensis), Scheltopusik, Ringelnatter, Glattnatter, Äskulapnatter, Vierstreifennatter, Katzennatter (Telescopus fallax), Leopardnatter (Zamenis situla), Sandotter, Kreuzotter und Wiesenotter. In Kartshöhlen lebst der gefährdete Grottenolm (Proteus anguinus). Neben den Alpen das einzige Gebirge in dem der Alpensalamander (Salamandra atra prenjensis) vorkommt. Nationalparks:

|

![]()

10. Pindos-Gebirge

|

Albanien, Griechenland (Epirus, Thessalien, Westmazedonien) Höchste Erhebung: Smolikas (2'632 m. ü. M.), zweithöchster Berg Griechenlands Tierwelt: Das Pindos-Gebirge ist ein Rückzugsort für die in Griechenland weitgehend ausgerotteten Braunbären und Wölfe. Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

11. Balkan (Stara Planina)

|

Bulgarien, Serbien, Ost-West-Ausdehnung ca. 600 km. Höchste Erhebung: Botwe (2'376 m. ü. M.), dritthöchster Berg Bulgariens Tierwelt:Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Wiederansiedlung des Gänsegeiers sowie des Mönchsgeiers in Bulgarien. Nationalpark:

|

![]()

12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge

|

Im Südwesten Bulgariens und im Nordosten Griechenlands liegt ein Komplex von drei Gebirgsmassiven, bestehend aus den Rhodopen (BG/GR), dem Rila- (BG) und dem Piringebirge (BG/GR). Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Schneemaus (Chionomys nivalis), Braunbär, Wolf, Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

![]()

14. Kretische Gebirge

|

Auf der Insel Kreta finden sich nebst mehreren Gebirgen, die weniger als 2'000 m hoch sind, drei Hochgebirgsmassive. Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Kretische Wildkatze (Felis silvestris (ev. libyca) cretensis), Kretische Wildziege, Gänsegeier, Bartgeier. Siehe auch unter Kreta. |

![]()

15. Kaukasus

|

Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Russland, Türkei. Höchste Erhebung: Elbrus (in Russland, 5'642 m. ü. M.) Tierwelt: Kaukasusluchs (Lynx lynx dinniki), Persischer/Kaukasischer Leopard (P. p. saxicolor), Syrischer Braunbär (U. a. syriacus), Kaukasus-Maral, Kaukasus-Reh (Capreolus c. caucasicus), Ostkaukasischer und Westkaukasischer Tur, Wildziege, Armenisches Mufflon (Ovis gmelini/orientalis) Kaspisches Königshuhn (Tetraogallus caspius), Kaukasus-Birkhuhn (Lyrurus mlokosiewiczi), Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier. 1925 ausgerottet und wiederangesiedelt: Wisent im Shahdag-Nationalpark. Im frühen 19. Jahrhundert ausgerottet: Kaukasus-Elch (Alces a. caucasicus). Nationalparks:

|

![]()

16. Ural

|

Russland. Nord-Süd-Ausdehnung ca. 2'400 km, Breite im Mittel etwa 50 km. Der Ural ist eigentlich nur ein Mittelgebirge, wird aber wegen seiner geografischen Bedeutung als Grenze zwischen Europa und Asien, und weil gebietsweise sehr wohl alpine Verhältnisse herschen, hier aufgenommen. Höchste Erhebung: Narodnaja (1'895 m. ü. M.), im südlichen Ural Jamantau (1'640 m. ü. M.) Tierwelt: Typische sibirische Fauna einschließlich Nordluchs (Lynx l. lynx), Vielfrass, Zobel (Martes zibellina), Sibirisches Reh, Sibirisches Waldren (Rangifer. t. valentinae). Nationalparks:

|

![]()

17. Skandinavisches Gebirge

|

Norwegen, Schweden, Finnland Höchste Erhebungen: Rondslottet im Rondane-Massiv, Norwegen (2'178 m. ü. M.); Kebnekaise im Kebenkaise-Massiv, Schweden (2'097 m. ü. M.) Tierwelt: Nordluchs (Lynx l. lynx) , Wolf, Polarfuchs, Braunbär, Vielfrass, Elch, Bergrentier oder Fjällren (R. t. tarandus), weitgehend (halb-)domestiziert, reine Wildpopulation nur noch im norwegischen Dovrefjell und im Rondane-Bergmassiv. Moschusochse 1947-1953 im Dovrefjell angesiedelt. Weißschwanzseeadler, Alpenschneehuhn, Moorschneehuhn, Regenbrachvogel, Schneeeule, Sperbereule. Nationalparks:

|

![]()

Tabelle: Hochgebirgsgipfel in Europa

![]()

Andere Gebirgs-Nationalparks

|

Italien

|

|

Portugal

Spanien

|

Literatur und Internetquellen

- ARNOLD, E.N. & BURTON, J.A. (1978)

- AVIBASE

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- PROTECTED PLANET

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (4) Zentralasiatische Hochgebirge