Alpaka

Überordnung: LAURASIATHERiA

Taxon ohne Rang: CETARTIODACTYLA

Ordnung: Paarzeher (ARTIODACTYLA)

Unterordnung: Schwielensohler (Tylopoda)

Familie: Kamele(Camelidae)

ribus: Neuweltkamele (Lamini)

Alpaka

Lama guanicoe f. pacos / Vicugna vicugna f. pacos • The Alpaca • L'alpaga

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

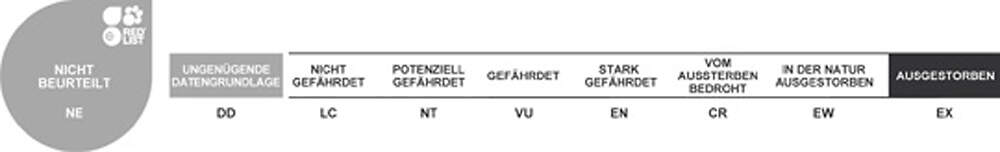

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib |

Das Alpaka als kleiner, zutraulich werdender Vertreter der Kameliden eignet sich besonders für die Haltung in Kinderzoos und Kontaktgehegen. Es wird deshalb mit zunehmender Häufigkeit in Zoos gezeigt, oft zu Lasten des Lamas. Körperbau und KörperfunktionenAlpakas erreichen eine Kopf-Rumpflänge von 114-150 cm, eine Schwanzlänge von 18-25 cm, eine Schulterhöhe von 86-90 (80-100) cm und ein Gewicht von 55-65(-75) kg. Die Ohren sind mit rund 15 cm relativ kurz. Das Fell ist lang und fein. Die einzelnen Haare haben einen Durchmesser von 15-30 μm und wachsen im Jahr um 5-15 cm. Es gibt verschiedene Farbschläge, auch Schecken. Es werden zwei Rassen unterschieden, Suri und Huacaya. Diese unterscheiden sich nur unwesentlich in Grösse und Gestalt, aber dafür stark im Vlies. Das Huacaya besitzt eine dichte, gekräuselte Faser, während das Suri, das nur etwa 2-5% des Weltbestands ausmacht, Fasern mit einem Drall aufweist, die sich im Rücken scheiteln und seitlich in lang gezogenen Locken am Körper herunterhängen [1; 4; 8; 9; 10; 13]. VerbreitungDas Alpaka war ursprünglich in Peru, Ekuador und Bolivien, später auch in Chile verbreitet. Aus den Andenstaaten wurden Alpakas nach vielen Ländern exportiert [13]. Lebensraum und LebensweiseUrsprünglicher Lebensraum ist die feuchte Puna und der Altiplano in Höhenlagen von 3'500-5'200 m. Vor 3'800 Jahren wurden Alpakas in tiefere Lagen gebracht und vor rund 1'000 Jahren bis an die Küste. Alpakas sind Herdentiere. Sie ernähren sich hauptsächlich von Gräsern, Riedgräsern, Korbblütlern und Frauenmänteln (Alchemilla). Die Fortpflanzung ist nicht saisonal, sondern die Ovulation wird bei der Alpakastute durch den Deckakt ausgelöst. Nach einer Tragzeit von 340-345 Tagen wird in der Regel ein einzelnes Fohlen geworfen, das rund 6-8 Monate gesäugt wird und mit etwa 12-24 Monaten die Geschlechtsreife erreicht [1; 2; 6]. Bedeutung für den MenschenWirtschaftliche Bedeutung: Wie BREHM berichtet, verarbeiten die Indos die Alpakawolle schon seit uralten Zeiten zu Decken und Mäntel. Aus der feineren Wolle "verfertigen sie Tischdecken und andere schätzbare Dinge mit viel Kunst, welche sich durch ihre lange Dauer und ihren schönen Glanz besonders auszeichnen. Die Inkas von Peru hatten große Meister im Weben. Die geschicktesten wohnten am Titicacasee. Sie färbten die grobe und feine Wolle in sehr frischen und zarten Farben mit vielerlei Kräutern. Gegenwärtig verstehen sie bloß noch warme Decken und Mäntel zu weben; aber die Wolle wird jetzt vielfach nach Europa übergeführt ..." [3]. BREHM berichtet weiter, dass wiederholt Anläufe unternommen wurden, das Alpaka in Europa einzubürgern. Mit wenig Erfolg: "im Gegentheile, die Versuche sind ohne Ausnahme kläglich gescheitert. Ein gewisser Thompson züchtete im Auftrage des Grafen Derby in Knowsley eine größere Herde Alpakas, und englische Forscher sahen bereits das schottische Hochland mit den nützlichen Wollträgern bevölkert; in der Neuzeit ist es jedoch sehr still geworden über diesen Gegenstand. Aehnlich wie in Europa scheint es in Australien ergangen zu sein." Trotz Ausfuhrverboten Boliviens und Perus waren 300 Alpakas ausser Landes und nach Neusüdwales gebracht worden. " Fünf Jahre später, nachdem die Regierung etwa 15.000 Pfund Sterling ausgegeben hatte, waren von den Thieren kaum noch ein Dutzend am Leben ..." [3]. Heute werden Alpakas werden in vielen Ländern zur Wollgewinnung und als Hobbytiere gezüchtet. Sie werden meist jährlich zu Frühlingsbeginn geschoren und liefern einen Vliesertrag von 3-6 kg. 1 kg wird in Deutschland für etwa 2-30 € angeboten. Weltweit gibt es geschätzt 3.5 Millionen Alpakas, jedoch ist diese Zahl leicht rückläufig. Während Alpakas in vielen Ländern außerhalb Südamerikas einen wichtigen Beitrag zur landwirtschaftlichen Diversifikation beitragen, geht die Zahl in den Ursprungsländern, gerade in Peru wieder zurück [1]. Eine anfangs 2000 durchgeführte Zählung ergab für die Schweiz einen Bestand von 623 Tieren, 2019 waren bereits 3'807 [5; 14]. Kulturelle Bedeutung: Alpakas spielten eine Rolle als Opfertiere in verschiedenen präkolumbianischen Kulturen. Natürlicherweise mumifizierte Tiere wurden in Gräbern unter den Böden von Häusern gefunden [6]. Haltung im ZooAlpakas lassen sich gut mit anderen Tieren vergesellschaften, etwa mit Maras oder Nandus [8], und sich in der Regel problemlos in begehbaren Gehegen halten.Zur nachhaltigen Grünlandnutzung rechnet man mit etwa 12 Tieren / ha [1]. WEIGL gibt als Höchstalter 25 Jahre und 9 Monate an [11]. Haltung in europäischen Zoos: Alpakas waren früher in Zoos relativ selten, heute sind sie beinahe häufiger anzutreffen als Lamas, nämlich inüber 600 Zoos von denen sich ein gutes Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Forschung im Zoo: Alpakas sind gelegentlich Gegenstand von Forschung oder forschendem Lernen im Zoo. Die Arbeiten dienen entweder dazu, unser Grundlagenwissen zu erweitern, wie z.B. ein Aktivitätsvergleich zwischen verschiedenen Neuweltkameliden [2] oder zielen darauf ab, die Haltungsbedingungen zu optimieren [7]. Nach dem Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für 6 Alpakas ein Außengehege von 300 m² vorhanden sein und soll für jedes weitere Tier die Fläche um 25 m² erweitert werden. Sofern ein Stall angeboten wird, soll die Fläche mindestens 2 m² pro Tier betragen. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 6 Alpakas sowie deren Nachkommen bis zum Alter von 6 Monaten ein Gehege von 250 m², für das 7.-12. Tier je 30 m² und für jedes weitere je 10 m² zusätzlich, sowie pro Tier einen Stallplatz von 2 m², bei Einzelaufstallung 4 m² vor. Die Tierhaltungsverordnungen Österreichs (Stand 2023) enthalten keine Vorschriften für domestizierte Kleinkamele. Taxonomie und NomenklaturDas Alpaka wurde vor 5'500 bis 6'500 Jahren in Peru domestiziert [13]. Über seine Wildform wurde viel spekuliert. Eine Zeitlang glaubte man, nur das Lama stamme vom Guanako ab, das Alpaka dagegen vom Vikunja. Der Kieler Haustierforscher Wolfgang HERRE vertrat 1973 die Ansicht, dass dies höchst unwahrscheinlich sei, weil bei der Domestikation die Größe des Gehirns abnimmt, das Alpaka aber ein Gehirn hat, das größer ist als jenes des Vikunjas. Auch bestimmte Schädelmerkmale sprächen für das Guanako als Ahnform [4]. Aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen kamen dagegen Taxonomen 2006 zum Schluss, dass das Alpaka vom Nördlichen Vikunja (Vicugna vicugna mensalis) abstamme. Allerdings waren im untersuchten Genmaterial auch häufig vom Guanako stammende Elemente zu finden, was auf eine bedeutende Hybridisierung von Alpaka und Lama hinweist. Diese war in jüngster Zeit besonders stark, hat sicher aber auch schon früher stattgefunden [12]. Das Alpaka wurde 1758 von Carl von LINNÉ unter der Bezeichung "Camelus pacos" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die Gattung Lama wurde 1800 vom französischen Naturforscher und Direktor der Ménagerie von Paris, Georges CUVIER, aufgestellt, die Gattung Vicugna 1842 vom französischen Arzt und Naturforscher René Primevère LESSON. Je nach Autor ist das Alpaka in der jüngeren Literatur unter folgenden Bezeichnungen zu finden: Lama pacos, Lama guanicoe pacos, Vicugna pacos oder, im Sinne der von Herwart BOHLKEN 1961 eingeführten Nomenklatur für Haustiere, als Lama guanicoe f. pacos bzw. Vicugna vicugna f. pacos [4; 8; 9; 11; 13]. |

Literatur und Internetquellen

- ALPAKAZUCHTVERBABD DEUTSCHLAND E.V.

- ARNOLD, K. (1995)

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- HENGRAVE BURRI, I., MARTIG, J. SAGER, H., LIESEGANG, A. & M. MEYLAN (2005)

- HIRST, K. (2018)

- MÜNCHAU, B. (1980)

- NEUWELTKAMELIDEN SCHWEIZ

- PUSCHMANN, W., ZSCHEILE, D., & ZSCHEILE, K. (2009)

- TVT (2005)

- WEIGL, R. (2005)

- WHEELER, J. C., CHIKHI, L. & BRUFORD, M. W. (2006)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- SCHWEIZERISCHER BAUERNVERBAND

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Weiter zu Vikunja (Vicugna vicugna)

Lama

Überordnung: LAURASIATHERIA

Taxon ohne Rang: CETARTIODACTYLA

Ordnung: Paarzeher (ARTIODACTYLA)

Unterordnung: Schwielensohler (Tylopoda)

Familie: Kamele(Camelidae)

ribus: Neuweltkamele (Lamini)

Lama

Lama guanicoe f. glama • The Llama • Le lama

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib |

Das Lama ist der bekannteste Vertreter der Neuweltkameliden. Populär beim Publikum, unkompliziert in der Haltung, zoopädagogisch ergiebig und für unmittelbare Begegnungen mit den Zoobesuchern geeignet, ist es nach dem Alpaka die am häufigsten in Zoos anzutreffende Art bzw. Form seine Familie. Körperbau und KörperfunktionenLamas erreichen eine Kopf-Rumpflänge von rund 153 -200 (-229) cm, eine Schwanzlänge von 18-22 cm, eine Schulterhöhe von 100-125 cm und ein Gewicht von 110-155(-220) kg. Die Ohren sind relativ lang und geschwungen. Wie alle Kamelartigen haben sie eine gespaltene und sehr bewegliche Oberlippe, einen langen, dünnen Hals, lange schlanke Beine, an den Füßen jeweils nur zwei Zehen, die nicht in Hufen, sondern in gebogenen Nägeln enden, und bindegewebige Sohlenpolster. Das Euter der Stuten hat 4 Zitzen mit je 2 Strichkanälen. Das Fell besteht aus wenigen Grannen- und vielen Wollhaaren. Die einzelnen Wollhaare haben einen Durchmesser von 26 μm oder mehr. Es gibt verschiedene Farbschläge, auch Schecken oder getüpfelte. Es wird zwischen wenig und stark bewollten Lamas unterschieden [8; 9; 12]. VerbreitungDas Lama wurde in Peru domestiziert und in weiten Teilen des Andenraums gehalten. Aus den Andenstaaten wurden Lamas nach vielen Ländern exportiert [4]. Lebensraum und LebensweiseUrsprünglicher Lebensraum der Lamas ist der Altiplano in Höhenlagen von etwa 3'500-4'000 m. Wichtige Nahrungsgründe sind die "Bofedales" genannten hochgelegenen Moorlandschaften. Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von Gräsern, Riedgräsern, Kräutern und Flechten. Ihre Verdauung ist sehr effizient, sie kommen also auch mit Nahrung zugange, die für Schafe grenzwertig wäre. Lamas sind Herdentiere. Sie werden mit zwei Jahren geschlechtsreif. Bei den Stuten wird die Ovulation erst durch den Deckakt ausgelöst. Die Paarung findet im Liegen statt, wobei ihr Hetzjagden vorausgehen können. Nach einer Tragzeit von 363 (347-385) Tagen wird in der Regel ein einzelnes Fohlen mit einem Geburtsgewicht von 12 (8-16) kg geworfen. Meist wird die Stute innerhalb von 4 Wochen nach der Geburt erneut gedeckt [8; 12]. Lamas sind bekannt dafür, dass sie spucken. Dies geschieht in der Regel gegenüber Artgenossen, etwa bei sozialen Auseinandersetzungen oder aus Futterneid, gelegentlich kann es aber auch fütternde Zoobesucher treffen. Der ausgespiene Pansensaft ist übelriechend, aber ansonsten harmlos. Bedeutung für den MenschenWirtschaftliche Bedeutung: Der spanische Eroberer Pedro CIEZA DE LEÓN schrieb 1541 (zitiert nach BREHM): "Es gibt keinen Theil der Welt, wo man so sonderbare Schafe findet wie in Peru, Chile und einigen Provinzen des La Plata. Sie gehören zu den vortrefflichsten und nützlichsten Thieren, welche Gott erschaffen hat, gleichsam aus besonderer Sorge für die daselbst wohnenden Leute, welche ohne dieses Vieh nicht im Stande wären, ihr Leben zu fristen. In den Thälern Ebene säen die Eingebornen Baumwolle und fertigen sich daraus ihre Kleider; im Hochgebirge und in vielen anderen Gegenden wächst weder ein Baum, noch Baumwolle, so daß die Einwohner nichts haben würden, um sich zu kleiden. Daher gab ihnen Gott eine solche Menge von diesem Vieh; aber die wüthenden Kriege der Spanier haben es bereits sehr vermindert. Die Eingebornen nennen die Schafe Lamas, die Widder Urcos. ... Sie sind sehr zahm und gar nicht widerspenstig; nur wenn sie Schmerzen haben, werfen sie sich nieder und ächzen wie die Kamele." [2] Wie BREHM weiter berichtet, dienten Lamahengste oder -wallache im Alter von 3-12 Jahren hauptsächlich als Lasttiere. Sie wurden gewöhnlich mit Lasten, oft Silberbarren, im Gewicht von bis zu 150 Pfund beladen und legten damit täglich Strecken von 8-10 Leguas, rund 40-50 km zurück [2]. In Südamerika wird das Lama auch heute noch hauptsächlich als Lasttier und Fleischlieferant gehalten und ihr Dung dient als Brennstoff. In Europa erfolgt die Haltung meist als Hobby, seltener zur Fleisch- oder Wollproduktion. Lamas werden auch für Trekking, zur Landschaftspflege sowie in der Psycho- und Physiotherapie eingesetzt. Eine anfangs 2000 durchgeführte Zählung ergab für die Schweiz einen Bestand von 999 Tieren, 2019 waren es bereits 2'980. In den USA ist Lamafleisch besonders in Diätkliniken sehr begehrt, da es cholesterin- und fettarm ist und daher als ideales Nahrungsmittel für z.B. Herzkranke angesehen wird. Lamas können alle zwei Jahre geschoren werden. Eine Schur ergibt bei wenig bewollten Lamas 1-3 kg verspinnbares Material, bei stark bewollten etwa das Doppelte [4; 5; 7; 13]. Kulturelle Bedeutung: In präkolumbianischer Zeit wurden bei den Inkas verschiedene Farbschläge des Lamas gezüchtet, die unterschiedlichen Gottheiten geopfert wurden [5]. Haltung im ZooLamas lassen sich gut mit anderen Tieren vergesellschaften, etwa mit Flachlandtapiren, Capybaras, Maras oder Nandus [8], und sich in der Regel problemlos in begehbaren Gehegen halten. Zur nachhaltigen Grünlandnutzung rechnet man mit etwa 8-10 Tieren / ha. Früher sah man in vielen Zoos Warnschilder mit dem Hinweis, dass Lamas spucken. Faktisch handelt es sich bei der "Spucke" um Pansensaft, der vorab bei Streitereien gegen Artgenossen eingesetzt wird. In Zoos kamen auch Besucher in den Genuss solch überiechender Duschen, was wohl hauptsächlich eine Reaktion auif ihr eigenes, unangemessenes Verhalten war. BREHM schreibt dazu: "Gegenwärtig sieht man das Lama fast in allen Thiergärten. Wenn es mit anderen seiner Art zusammengehalten wird, scheint es viel freundlicher zu sein, als wenn es allein ist und sich langweilt. ... Sie lernen ihre Wärter kennen und behandeln sie erträglich; gegen fremde Menschen aber zeigen sie sich ... beständig mehr oder weniger übel gelaunt und außerordentlich reizbar. Im Berliner Thiergarten lebte vor mehreren Jahren ein Lama, welches sich durch besondere Ungemüthlichkeit auszeichnete; an seinem Gitter hing eine Tafel mit der Bitte, das Lama ja nicht zu ärgern, was selbstverständlich den Erfolg hatte, daß jedermann erst recht das Thier zu reizen versuchte. Demzufolge sah man dieses in beständiger Aufregung. Sobald sich jemand nahte, endigte es sein gemüthliches Wiederkäuen, legte die Ohren zurück, sah den Fremdling starr an, ging plötzlich gerade auf ihn los und spuckte ihn an." [2] WEIGL gibt als Höchstalter 28 Jahre und 11 Monate für ein noch lebendes Tier an [11]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 570 Zoos gehalten, von denen sich etwa ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Das Lama ist nicht nur ein häufiger Pflegling in Zoos und Tierparks, sondern wird auch im Zirkus und sehr oft in Privathand gehalten. Forschung im Zoo: Lamas sind gelegentlich Gegenstand von Forschung oder forschendem Lernen im Zoo. Die Arbeiten dienen entweder dazu, unser Grundlagenwissen zu erweitern, wie z.B. ein Aktivitätsvergleich zwischen verschiedenen Neuweltkameliden oder Unterschungen zum Blutbild [1, 10] oder zielen darauf ab, die Haltungsbedingungen zu optimieren [6]. Nach dem Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für 6 Lamas ein Außengehege von 300 m² vorhanden sein und soll für jedes weitere Tier die Fläche um 25 m² erweitert werden. Sofern ein Stall angeboten wird, soll die Fläche mindestens 2 m² pro Tier betragen. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 6 Lamas sowie deren Nachkommen bis zum Alter von 6 Monaten ein Gehege von 250 m², für das 7.-12. Tier je 30 m² und für jedes weitere je 10 m² zusätzlich, sowie pro Tier einen Stallplatz von 2 m², bei Einzelaufstallung 4 m² vor. Die Tierhaltungsverordnungen Österreichs (Stand 2023) enthalten keine Vorschriften für domestizierte Kleinkamele. Taxonomie und NomenklaturDas Lama wurde möglicherweise an verschiedenen Orten der Hochanden vor 6'000 bis 7'000 (nach anderen Quellen vor 4'000-5'500) Jahren domestiziert. Vor 3'800 Jahren gelangten die Tiere in tiefere Regionen und seit 1'400 Jahren werden sie an der Küste Nordperus und Ekuadors gehalten [5]. Als Ahnform wird das Nördliche Guanako (Lama guanicoe cacsilensis) angenommen [12]. Bastarde zwischen Lamas und Alpakas kommn vor und werden Huarizos genannt Das Lama wurde 1758 von Carl von LINNÉ unter der Bezeichung "Camelus glama" erstmals wissenschaftlich beschrieben. Die Gattung Lama wurde 1800 vom französischen Naturforscher und Direktor der Ménagerie von Paris, Georges CUVIER, aufgestellt. Je nach Autor ist das Lama in der jüngeren Literatur unter den Bezeichnungen Lama glama, Lama guanicoe glama oder, im Sinne der von Herwart BOHLKEN 1961 eingeführten und von uns hier übernommenen Nomenklatur für Haustiere, als Lama guanicoe f. glama zu finden [3; 6; 12]. |

Literatur und Internetquellen

- ARNOLD, K. (1995)

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- HENGRAVE BURRI, I., MARTIG, J. SAGER, H., LIESEGANG, A. & M. MEYLAN (2005)

- HIRST, K. (2018)

- MÜNCHAU, B. (1980)

- NEUWELTKAMELIDEN SCHWEIZ

- PUSCHMANN, W., ZSCHEILE, D., & ZSCHEILE, K. (2009)

- TVT (2005)

- WEDDING, S. (1979)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- SCHWEIZERISCHER BAUERNVERBAND

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Weiter zu Alpaka (Lama guanicoe f. pacos)

Trampeltier

Überordnung: LAURASIATHERIA

Taxon ohne Rang: CETARTIODACTYLA

Ordnung: Paarzeher (ARTIODACTYLA)

Unterordnung: Schwielensohler (Tylopoda)

Familie: Kamele(Camelidae)

Tribus: Altweltkamele (Camelini)

Trampeltier

Camelus bactrianus • The Bactrian Camel • Le chameau à deux bosses

- Körperbau und Körperfunktionen

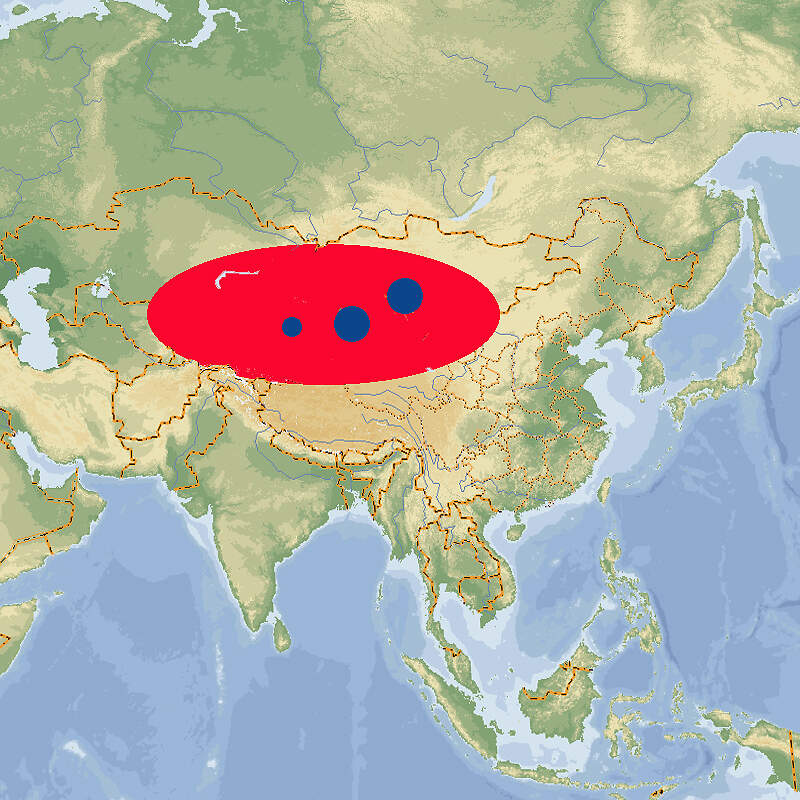

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

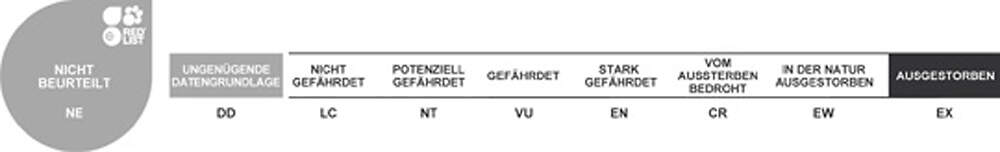

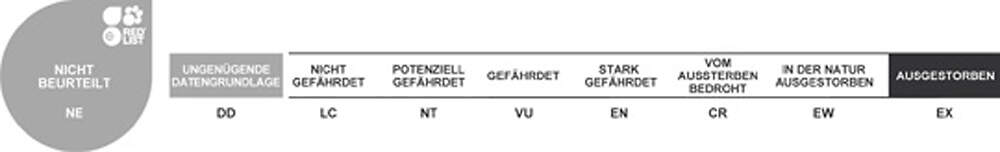

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib |

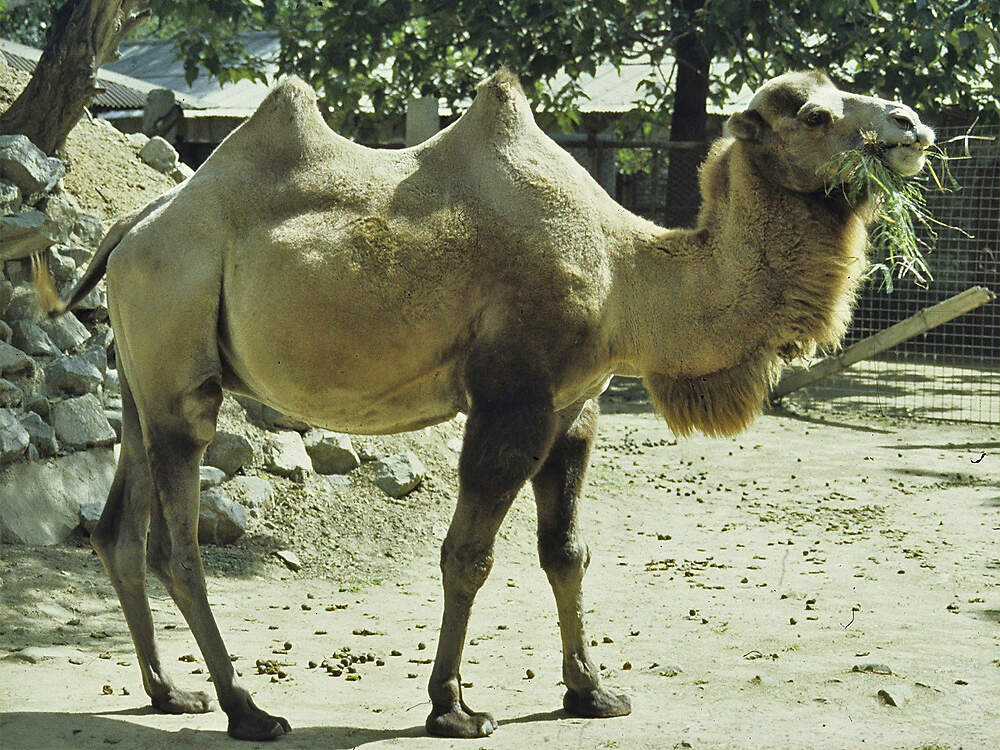

Trampeltiere sind nicht nur äußerst populäre Zootiere, sondern wegen ihrer anatomischen und physiologischen Besonderheiten, ihrer Lebensweise und kulturellen Bedeutung auch von hohem zoopädagogischem Wert. Obwohl Haustiere, können sie als Botschafterarten für den Schutz von Grasländern und anderen ariden Lebensräumen dienen. Körperbau und KörperfunktionenDas zweihöckerige Trampeltier gehört mit einer Kopf-Rumpflänge von bis zu 345 cm, einer Höhe (mit Höcker) von bis zu 230 cm und einem Gewicht von bis zu 1000 kg zu den größten Huftieren. Neben den aus Fettgewebe bestehenden Höckern weisen sie noch eine Reihe weiterer anatomischer Besonderheiten auf: die Oberlippe ist gespalten und dient als Greiforgan, die Nasenlöcher sind verschliessbar, im Oberkiefer fehlen die mittleren Schneidezähne, die 2. und 3. Schneidezähne sind nach hinten verlagert, am Hinterkopf befinden sich bei Stuten und Hengsten ein Paar Brunstdrüsen, beim Hengst ist das Gaumensegel als "Brüllsack" ausgebildet, der Magen ist, anders als bei den "echten" Wiederkäuern, dreihöhlig (der Psalter fehlt), am Oberschenkel hat es keine Spannhaut (Kniefalte), die Zehenknochen verlaufen nicht in einer geraden, sondern einer gebrochenen Linie. Das Nagelendglied trägt einen kleinen Nagel mit gekrümmter Hornwand, der Fuss ist mit einem hochelastischen Sohlenpolster aus Binde- und Fettgewebe versehen und weist eine breite Auftrittsfläche auf. Das Euter der Stuten hat 4 Zitzen mit je 3 Strichkanälen [5; 6; 7; 10]. Zu den physiologischen Besonderheiten gehört der geringe Wasserbedarf, der u.a. darauf beruht, dass die Tiere ihre Körpertemperatur von 34 °C auf über 40 °C erhöhen können. So wird die extreme Hitze im Körper gespeichert und während der Nacht bei kühleren Temperaturen abgegeben, ohne dass die Tiere Wasser verlieren. Erst nach Erreichen der maximalen Körpertemperatur beginnt ein Kamel zu schwitzen. Auch wird er Harn in extrem konzentrierter Form ausgeschieden und der Kot ist relativ trocken, wodurch Wasser eingespart wird [5; 6; 7; 10]. VerbreitungDas Trampeltier wird hauptsächlich in Iran, Afghanistan, Pakistan, Kasachstan, der Mongolei und China gehalten, kommt aber bis in die Türkei und Ostsibirien vor. Lebensraum und LebensweiseHistorischer Lebensraum des Trampeltiers sind die Grasländer, Halbwüsten und winterkalten Wüsten Zentrasiens. Die Nahrung setzt sich aus Gräsern, Kräutern und Blättern und Zweigen von Sträuchern zusammen. Eine der wichtigsten Futterpflanzen ist der Saxaul (Haloxylon ammodendron), ein Strauch bzw. niedriger Baum aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae). Trampeltiere können längere Durstphasen dadurch überstehen, dass sie körpereigenes Wasser abbauen, ohne dass das Blut eingedickt wird, und dadurch massiv an Gewicht verlieren. Sie können auch Brackwasser aufnehmen und, wenn Süßwasser verfügbar wird, durch die Aufnahme großer Mengen ihre Wasservorräte wieder auffüllen [5; 10]. Nach einer Tragzeit von im Mittel 406 (365-440) Tagen wird in der Regel ein einzelnes Fohlen mit einem Geburtsgewicht von 44 (30-60) kg geworfen. Zwillinge sind selten. Die meisten Geburten fallen in die Monate März und April. Die Fohlen werden etwa 11-12 Monate gesäugt, nehmen aber bereits mit 14 Tagen erstmals feste Nahrung auf [5; 7]. Bedeutung für den MenschenWirtschaftliche Bedeutung: Kamele sind für das Leben der Nomaden der asiatischen Wüsten und Trockensteppen lebenswichtig. Sie werden als Reit- und Lasttiere eingesetzt und liefern Fleisch, Milch, Wolle, Leder und Dung als Brennstoff. Die Milch hat nicht nur einen großen Nährwert, sondern auch einen Vitamin-C-Gehalt, der vier- bis sechsmal so hoch ist, wie der von Kuhmilch, weshalb sie oft die wichtigste Vitamin-C-Quelle für die Bevölkerung darstellt [5]. Vereinzelt gibt es auch bei uns Kamelhöfe, auf denen Wolle und Kamelmilch, zum Teil auch Fleisch, gewonnen und verarbeitet wird, die aber primär touristisch ausgerichtet sind, indem sie Kamelprodukte ab Hof verkaufen sowie Kamelreiten und -trekking anbieten. BREHM schreibt über die Nutzung des Trampeltiers, von dessen geistigen Fähigkeiten er wenig hält, dessen Nützlichkeit er aber sehr rühmt: "Es leistet viel nach jeder Richtung hin und kann durch kein anderes Hausthier ersetzt werden. Man nutzt Haar und Milch, Fell und Fleisch, spannt es an den Wagen und verwendet es als Lastthier. Seinem Nacken bürdet man Lasten auf, welche man auf vier Pferde vertheilen müßte; mit ihm durchzieht man die wasserlosen wüstenhaften Steppen, in denen Pferde ihre Dienste versagen würden; auf ihm erklimmt man Gebirge bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, in denen nur der Jack noch aushält." "Im zweiten Jahre wird dem Füllen die Nase durchstochen und der Zaumpflock in die so gebildete Oeffnung gesteckt; denn von jetzt an beginnt seine Abrichtung. Im dritten Jahre seines Alters wird es kurzen Ritten, im vierten zum Tragen leichter Lasten benutzt; im fünften Jahre gilt es als erwachsen und arbeitsfähig. Bei guter Behandlung kann es bis zum fünfundzwanzigsten Jahre Dienste leisten." [2] Kulturelle Bedeutung: Haltung im ZooKamele lassen sich mit anderen Huftierarten vergesellschaften, etwa mit Przewalskipferden, Kulanen, Yaks oder Kropfgazellen. Allerdings kann es bisweilen Probleme zwischen männlichen Tieren geben [7]. WEIGL gibt als Höchstalter 35 Jahre und 5 Monate für eine im Kopenhagener Zoo geborene Stute an [9]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 410 Zoos gehalten, von denen sich über ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Wildkamele wurden noch nie nach Europa eingeführt. Domestizierte Trampeltiere werden nicht nur in Zoos, sondern auch von vielen kleineren Tierparks, Zirkussen und Privatpersonen gehalten. Forschung im Zoo: Trampeltiere sind gelegentlich Gegenstand von Forschung oder forschendem Lernen im Zoo. Die Arbeiten dienen entweder dazu, unser Grundlagenwissen zu erweitern, wie z.B. Untersuchungen zur Hämatologie [3, 8] oder zielen darauf ab, die Zucht und Haltungsbedingungen zu optimieren [4; 6]. Mindestanforderungen an Gehege: Nach dem Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für 3 Trampeltiere ein Außengehege von 300 m² vorhanden sein und soll für jedes weitere Tier die Fläche um 50 m² erweitert werden. Sofern ein Stall angeboten wird, soll die Fläche mindestens 8 m² pro Tier betragen. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 3 Kamele ein Gehege von 300 m² und für jedes weitere 50 m² mehr sowie pro Tier einen Stallplatz von 8 m² vor. Die 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) fordert für 5 Kamele ein Gehege von 800 m², für jedes weitere 80 m². Taxonomie und NomenklaturDas Trampeltier ist eine Haustierform, die vor etwa 4'500 Jahren domestiziert wurde. Als seine Wildform wird das Wildkamel (Camelus ferus), angesehen, was neuerdings aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen jedoch angezweifelt wird [13]. Das Wildkamel ist in Kasachstan bereits ausgestorben und mit einem kontinuierlich abnehmenden Totalbestand von gegenwärtig weniger als erwachsenen 1'000 Tieren in China und der Mongolei, wo es in den Wüsten Gobi und Gashun Gobi vorkommt, vom Aussterben bedroht (Rote Liste: CRITICALLY ENDANGERED). Die Hauptgefahren sind Hybridisierung mit Hauskamelen und Konkurrenzierung durch die Haustierherden der Nomaden. Es ist nach Anhang I des Bonner Übereinkommens über wandernde Tierarten geschützt. Die in Großbritannien registrierte Stiftung zum Schutz des Wildkamels (Wild Camel Protection Foundation, WCPF) wurde 1997 gegründet. Sie betreibt seit 2003 in der Mongolei ein Erhaltungszuchtprogramm für Wildkamele wozu 12 Kamele gefangen und in eine in Zakhyn Us, innerhalb der Pufferzone des Great Gobi Strictly Protected Area ‘A’, gelegene Zuchtstation verbracht wurden [7; 10; 11; 12]. Wissenschaftlich beschrieben wurden zuerst die Haustierformen der Altwelt-Kamele, nämlich 1758 durch Carl von LINNÉ, der dem Trampeltier den Namen Camelus bactrianus gab, obwohl in Baktrien, der Gegend um Buchara, nicht Trampeltiere sondern Dromedare gehalten wurden. Das Wildkamel wurde von Nikolaj Michajlowitsch PRZEWALSKI 1878 in der Lop-Nor-Wüste entdeckt und mit dem Namen Camelus ferus versehen [5; 10]. Da das Trampeltier vermutlich vom Wildkamel abstammt, müsste es nach BOHLKEN [1] Camelus ferus forma bactriana heissen. Die auch vom HANDBOOK [10] übernommene Praxis, Wild- und Haustierform als Unterarten anzusehen, ist abzulehnen Trampeltier und Dromedar lassen sich kreuzen. Die Nachkommen werden Tulus genannt. Sie sind größer und stärker als ihre Eltern und haben nur einen eingedellten Höcker und sind fruchtbar. Tuluhengste der F1-Generation werden in Teilen Anatoliens zu den dort traditionellen Kamel-Ringkämpfen (Camel wrestling) eingesetzt. Diese Kämpfe gibt es seit rund 2'400 Jahren. Sie finden jeweils während der Brunftzeit der Kamele statt, hauptsächlich von Januar bis März. Die Tiere werden geschmückt und ähnlich wie bei den Eringer Kuhkämpfen im Wallis paarweise in eine Arena geführt. Der Verlierer wird beim Kampf nicht beschädigt, sondern lediglich verdrängt oder niedergerungen. In der seit 1923 bestehenden türkischen Republik wurden die Kamelkämpfe anfänglich diskreditiert, da sie nicht dem vom Staat angestrebten Image eines modernen Landes entsprachen, wurden aber ab 1983 als Attraktion für Touristen wiederbelebt. Seitdem ist die Zahl der Tulubesitzer von 200 auf über 2'000 gestiegen [14]. |

Literatur und Internetquellen

- BOHLKEN , H. (1958)

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- EICHNER, M. (1999)

- FRANCKE, R. (1989)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- MÜNCHAU, B. (1980)

- PUSCHMANN, W., ZSCHEILE, D., & ZSCHEILE, K. (2009)

- WEDDING, S. (1979)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- HARE, J. (2008). Camelus ferus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T63543A12689285. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T63543A12689285.en . Downloaded on 10 February 2020.

- WILD CAMEL PROTEXTION FOUNDATION.

- YI L., MING, L., HAI, L., HE, J., GUO, F-.C., QIAO, X.-Y.; JI, R. (2017)

- CHRISTIE-MILLER, A. in EURASIANET vom 27.01.2011

Zurück zu Übersicht Paarzeher

Weiter zu Dromedar (Camelus dromedarius)

.jpg)

.jpg)

.jpg)