HONIGS, S. (2003)

Zwerghamster - Biologie, Haltung, Zucht.

3. überarbeitete und erweiterte Auflage; 88 Seiten; 94 Fotos; 3 Grafiken.

Natur- und Tier-Verlag GmbH, D-48157 Münster; ISBN: 978-3-86659-159-2.

Inhalt (Verlagstext):

Die Zwerghamster sind auf dem Vormarsch! Unaufhaltsam machen sie es sich frech in den Herzen der Kleinsäugerfreunde breit und sichern sich dort ein warmes Plätzchen. Kein Wunder, sind sie doch nicht nur allerliebst anzuschauende, putzmuntere und hochinteressante Kerlchen, sondern darüber hinaus auch noch relativ einfach zu pflegen und nachzuzüchten. Dies gelingt mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit, und sogar etliche attraktive Farbschläge sind schon erhältlich.

Zwerghamster-Expertin Sandra Honig stellt Ihnen in diesem ausführlichen Ratgeber praxisnah alles rund um Biologie, Haltung und Zucht der kleinen Pelzkugeln vor, beschreibt sämtliche bekannten Arten und Farbformen, gibt Tipps zur artgerechten und erfolgreichen Pflege der Tiere – von der Anschaffung über die Gesunderhaltung bis hin zum tiergerechten Käfig und einer abwechslungsreichen Fütterung – und zeigt Ihnen die netten Minihamster in zahlreichen brillanten Fotos.

honigs-biblio

DAVENPORT, J. (1985)

Synopsis of Biological Data on the Lumpsucker Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758).

FAO Fish.Synop.147. 31 Seiten. Hrsg. FAO, Rom. ISBN 92-5-102330-1

Abstract:

This synopsis compiles and reviews the presently available information on identity, distribution, bionomics, life history, population structure and dynamics, exploitation, aquaculture and weed control potential of the lumpsucker, Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758).

davenport-biblio

ZBINDEN, S, PILOTTO, J.D. & DUROUVENOZ, V. (2004)

Biologie, Gefährdung und Schutz der Groppe (Cottus gobio) in der Schweiz.

Mitt. zur Fischerei 77: 1-73. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.

Zusammenfassung:

Die Groppe oder Koppe (Cottus gobio, L. 1758) ist in der Schweiz der einzige Vertreter der Familie der Cottidae. Dieser Kleinfisch bewohnt einen Teil der Schweizer Bäche und Seen. Obschon die Groppe in der Schweiz noch häufig vorkommt, wird sie infolge eines deutlichen Bestandesrückgangs innerhalb der letzten 50 Jahre zu den potenziell gefährdeten Fischarten gezählt. Da sie keine wirtschaftliche Bedeutung hat, ist sie nur selten in den Mittelpunkt spezifischer Forschungen gerückt.

Die Körperform der Groppe ist der bodenorientierten Lebensweise besonders gut angepasst. Der Körper ist länglich und zylinderförmig, mit einem breiten, abgeflachten Kopf, der etwa ein Drittel der Gesamtlänge einnimmt. Die beiden grossen Brustflossen erlauben eine gute Grundhaftung. Weitere Merkmalen sind das Fehlen einer Schwimmblase, eine glatte, schuppenfreie Haut und durch eine doppelte Cornea geschützte Augen.

Die Groppe ist eine europäische Art, die in kontinentalen Gewässern von Nordspanien bis in den Ural und von Südskandinavien bis Nordgriechenland vorkommt. Sie hält sich vorzugsweise in Forellengewässern auf, kommt jedoch auch in grossen Fliessgewässern und in Seen vor.

Mit zunehmendem Alter verlagern sich die ökologischen Ansprüche der Groppe bezüglich der Substratbenutzung, da dieses im Verhältnis zu ihrer Grösse steht. Die Jungfische bevorzugen grobkörnigen Schotter, während sich die grösseren Exemplare unter Steinen verbergen, welche ihren Dimensionen entsprechen. Zur Vollendung des Lebenszyklus benötigt die Groppe deshalb auf beschränktem Lebensraum ein Mosaik verschiedener Habitatstrukturen.

Die Nahrung der Groppe besteht hauptsächlich aus Invertebraten wie Trichopteren, Ephemeropteren und Dipteren. Sie selbst ist Beute für andere Fischarten (Forelle, Hecht, Aal, Barsch, Alet) sowie fischfressenden Vögel (Gänsesäger, Graureiher, Eisvogel). Der Eintritt in die Geschlechtsreife sowie die Laichzeit der Groppe variieren je nach Gewässer. Die Lebensdauer kann 3 bis 10 Jahre betragen; im Allgemeinen ist der Fisch mit 2 Jahren geschlechtsreif. Die Laichzeit findet zwischen Februar und Juni statt. In dieser Zeit legt das Weibchen seine Eier in einer vom Männchen bewachten Höhle an die Unterseite eines Steins ab. Die vom Männchen bewachte Brut wird durch Fächelbewegungen der Flossen mit ausreichend sauerstoffreichem Wasser versorgt. Die Entwicklungszeit der Eier beträgt rund 275 Tagesgrade.

Die Groppe wird von denselben Faktoren bedroht wie andere Fischarten. Habitatveränderungen (Gewässerunterhalt, Querbauten, Stauhaltungen, etc.) ziehen den Verlust der natürlichen Lebensraumvielfalt sowie der Fliessgewässer-Dynamik nach sich. Hindernisse verschiedener Art beeinträchtigen ihre Wandermöglichkeiten, trennen Populationen ab oder verhindern eine natürliche Neubesiedlung bestimmter Strecken. Ein stets aktuelles Thema bleibt die Gewässerbelastung durch Stoffe, deren Auswirkungen teilweise noch unbekannt sind.

Die wichtigsten Schutzmassnahmen für diese Fischart bestehen in der Renaturierung von stark verbauten Fliessgewässern, der Abschaffung oder Sanierung von Wanderhindernissen sowie der Bekämpfung der Gewässerverschmutzung.

zbinden-biblio

HENKEL, F.-W. & SCHMIDT, W. (2010)

Taschenatlas Wirbellose für das Terrarium. 180 Gliederfüßer und Schnecken im Porträt.

192 S., 182 Farbfotos, kart.; Verlag Ulmer, Stuttgart. ISBN 978-3-8001-5156-1.

Verlagsinformation:

Kompaktes Nachschlagewerk mit 180 Porträts von Stab-, Gespenst- und Heuschrecken, Grillen, Gottesanbeterinnen, Käfern, Wanzen, Schaben, Schmetterlingen, Termiten und Ameisen, Spinnentieren wie Vogelspinnen, Skorpionen und anderen, Hundert-, Tausend- oder Schnurfüßern, Schnecken und Krebstieren. Enthält die wichtigsten Informationen zu Aussehen, Haltungsanforderungen und Nachzucht.

henkel-biblio

MEßMER, E. (1981) [MESSMER]

Beobachtungen zur Biologie der Schnee-Eule (Nyctea scandiaca) und des Kirgisenuhus (Bubo b. hemachalanus).

Wissenschaftliche Arbeit zum Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien

ca 118 Seiten

Zoologisches Institut, Universität Heidelberg, Abteilung Wirbeltiermorphologie

Betreuung: Prof. Dr. H.P. Moeller

Zoo Heidelberg

Zusammenfassung: siehe hier

messmer-Biblio

SCHRIER, A.M. & STOLLNITZ, F. (eds., 1974)

Behavior of Nonhuman Primates: Modern Research Trends. Vol. 5.

394 Seiten. Academic Press, New York, London. ISBN 0-12-629105-5 (v.5).

Als GOOGLE-e-book verfügbar

Im Inhalt: DOYLE, G. A. Chapter IV: Behavior of Prosimians: 155-354.

Description

Behavior of Nonhuman Primates: Modern Research Trends, Volume 5 is a collection of papers on research trends in the study of the various aspects of primate behavior. Chapters in the book discuss topics on the history of the study of cognitive processes in primates; ways in which visual stimuli in monkeys are perceived, stored in memory, and retrieved; and behavior of prosimians. The book will be of value to primatologists, psychologists, and zoologists.

schrier-biblio

MATSCHEI, Ch. (2012)

Böcke, Takine und Moschusochsen.

366 Seiten, zahlreiche Abbildungen.

Filander Verlag, Erlangen. ISBN 978-3-930831-86-9.

Inhalt:

Die vorliegende Monographie stellt eine umfangreiche Zusammenstellung zum Thema der Böcke, Takine und Moschusochsen dar. Neben Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte und Systematik sind alle Arten und Unterarten in ihrer Verbreitung, ihren Naturbeständen, ihrer Morphologie und Anatomie, ihrer Ethologie und auch der Reproduktionsbiologie umfassend beschrieben. Zudem sind sämtliche Formen erstmals durch Abbildungen miteinander vergleichbar.

Neben den einzelnen Monographien gibt der Autor einen Überblick zur Haltung in Tiergärten, der natürlichen und künstlichen Aufzucht in Menschenobhut, stellt ausgewählte Erkrankungen vor und befasst sich mit der Domestikationsgeschichte der Wildziegen und Wildschafe.

matschei-biblio

KINGDON, J., HAPPOLD, D., BUTYNSKI, T. HOFFMANN, M., HAPPOLD, M., KALINA, J. (Hrsg. 2013)

Mammals of Africa.

6 Bände, 3500 Seiten. Bloomsbury Publishing. ISBN 9781408122570.

Mammals of Africa (MoA) is a series of six volumes which describes, in detail, every currently recognized species of African land mammal. This is the first time that such extensive coverage has ever been attempted, and the volumes incorporate the very latest information and detailed discussion of the morphology, distribution, biology and evolution (including reference to fossil and molecular data) of Africa's mammals. With 1,160 species and 16 orders, Africa has the greatest diversity and abundance of mammals in the world. The reasons for this and the mechanisms behind their evolution are given special attention in the series.

Each volume follows the same format, with detailed profiles of every species and higher taxa. The series includes some 660 colour illustrations by Jonathan Kingdon and his many drawings highlight details of morphology and behaviour of the species concerned. Diagrams, schematic details and line drawings of skulls and jaws are by Jonathan Kingdon and Meredith Happold. Every species also includes a detailed distribution map. Extensive references alert readers to more detailed information.

Volume I: Introductory Chapters and Afrotheria (352 pages)

Volume II: Primates (560 pages)

Volume III: Rodents, Hares and Rabbits (784 pages)

Volume IV: Hedgehogs, Shrews and Bats (800 pages)

Volume V: Carnivores, Pangolins, Equids and Rhinoceroses (560 pages)

Volume VI: Pigs, Hippopotamuses, Chevrotain, Giraffes, Deer and Bovids (704 pages)

Geflecktes Rüsselhündchen (Rhynchocyon cirnei)

Band I: 285-286.

kingdon-biblio

Haarnasenwombat

Unterklasse: Beuteltiere (MARSUPIALIA)

Ordnung: Känguruverwandtschaft (DIPROTODONTIA)

Unterordnung: Wombatartige (Vombatiformes)

Familie: Wombats oder Plumpbeutler (Vombatidae)

Südlicher Haarnasenwombat

Lasiorhinus latifrons • The Southern Hairy-nosed Wombat • Le wombat à nez poilu du sud

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.cz |

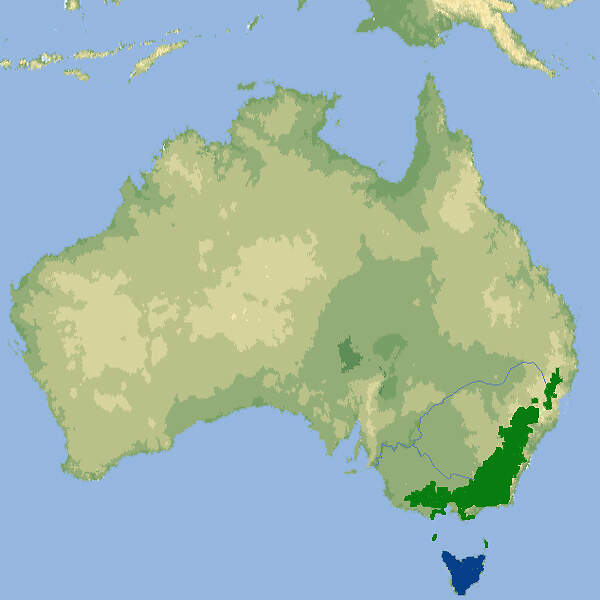

Haarnasenwombats waren früher gelegentlich in europäischen Zoos zu sehen. Sie waren zum Teil recht ausdauernde Pfleglinge, es kam aber zu keiner Zucht, und sie werden seit über 40 Jahren nicht mehr gehalten. Körperbau und KörperfunktionenMit ihrem plumpen Körper, den kurzen Extremitäten und dem nur als Stummel ausgebildeten Schwanz ähneln Wombats einem Bären. Die Weibchen haben in ihrem nach hinten offenen Beutel ein Paar Zitzen. Erwachsene Südliche Haarnasenwombats erreichen ein Gewicht von 17.5-36 kg, eine Kopf-Rumpflänge von 84-111 cm und eine Schwanzlänge von 2.5-6 cm. Sie unterscheiden sich vom Nacktnasenwombat durch das Fehlen eines nackten Nasenspiegels, die deutlich größeren, zugespitzten Ohren und das seidige, weiche Fell [1; 5]. VerbreitungAustralien: Im Süden der Bundesstaaten New South Wales, South Australia und Western Australia, besonders häufig in der Salzbuschsteppe der Nullarbor-Ebene [6]. Lebensraum und LebensweiseHaarnasenwombats besiedeln halbtrockenes Grasland, offene Ebenen, Busch, Savanne und offenen Trockenwald. Sie sind sozialer als der Nacktnasenwombat und bilden Kolonien, die in ausgedehnten Bausystemen leben. Sie sind langlebig (über 15 Jahre im Freiland) und haben eine tiefe Fortpflanzungsrate, die auch von der Niederschlagsmenge abhängig ist. Nach der Paarung bildet sich aus dem Prostatatsekret des Männchens ein gelatinöser Zapfen, der den Muttermund verschließt und eine erneute Befruchtung verhindert. Nach einer Tragzeit von 21 Tagen wird aufs Mal ein Junges geboren, das 6-7 Monate im Beutel bleibt und mit etwa einem Jahr entwöhnt wird. Die Geschlechtsreife tritt mit etwa drei Jahren ein [TAGGART et al., 2008, cit. in 3;5]. Wombats können nicht schwitzen. Haarnasenwombats beginnen zu speicheln, wenn es ihnen zu warm wird, sodass Unterkiefer, Hals und Brust durchnässt und durch Verdunstung gekühlt werden [2]. Alfred BREHM [1] hielt von den geistigen Fähigkeiten der Wombats nicht eben viel. Er schreibt dazu: "Der Wombat sieht noch unbehülflicher aus, als er ist. Seine Bewegungen sind langsam, aber stätig und kräftig. Ein so stumpfsinniger und gleichgültiger Gesell, wie er ist, läßt sich nicht leicht aus seiner Ruhe bringen. Er geht seinen Weg gerade und unaufhaltsam fort, ohne vor irgend einem Hindernisse zurückzuschrecken. Die Eingebornen erzählen, daß er bei seinen nächtlichen Streifereien oft wie ein rollender Stein in Flüsse falle, an deren Ufern er trabt, dann aber, ohne sich beirren zu lassen, in der einmal genommenen Richtung auf dem Boden des Flußbettes fortlaufe, bis er irgendwo wieder freies Land gewinne, auf dem er dann mit einer Gleichgültigkeit seinen Weg fortsetze, als hätte es niemals ein Hindernis für ihn gegeben. Gefangene, welche ich beobachtete, lassen mir solche Erzählungen durchaus nicht so unglaublich erscheinen, als man meinen möchte. Es hält wirklich schwer, einen Wombat irgendwie zu erregen, obgleich man ihn unter Umständen erzürnen kann. So viel ist sicher, daß man ihn einen Trotzkopf ohne gleichen nennen muß, falls man es nicht vorziehen will, seine Beharrlichkeit zu rühmen. Was er sich einmal vorgenommen hat, versucht er, aller Schwierigkeit ungeachtet, auszuführen. Eine Höhle, welche er einmal begonnen, gräbt er mit Ruhe eines Weltweisen hundertmal wieder aus, wenn man sie ihm verstopft. Die australischen Ansiedler sagen, daß er höchst friedlich wäre und sich, ohne Unruhe oder Aerger zu verrathen, vom Boden aufnehmen und wegtragen ließe, dagegen ein nicht zu unterschätzender Gegner würde, wenn ihm plötzlich einmal der Gedanke an Abwehr durch seinen Querkopf schösse, weil er dann wüthend und in gefährlicher Weise um sich beiße. Ich kann diese Angabe bestätigen. Gefangene, welche ich pflegte, benahmen sich nicht anders. Namentlich wenn man ihnen die Füße zusammenschnürte oder sie auch nur an den Füßen packte, zeigten sie sich sehr erbost und bissen,wenn ihnen die Sache zu arg wurde, sehr boshaft zu." Gefährdung und SchutzDer Südliche Haarnasenwombat ist relativ weit verbreitet und kommt in zahlreichen Schutzgebieten vor. Er galt daher nicht als gefährdet. Weil aber viele Populationen fragmentiert und möglicherweise längerfristig nicht überlebensfähig sind, wurde er 2016 als potenziell gefährdet eingestuft (Rote Liste: LEAST CONCERN) [6]. Der internationaler Handel ist nicht durch CITES geregelt. Es gelten Ausfuhrbeschränkungen Australiens. Bedeutung für den MenschenDer Haarnasenwombat wird gebietsweise als Schädling für die Landwirtschaft angesehen und seine Bestände werden reduziert [6]. Bei der städtischen Bevölkerung ist die Wahrnehmung eine positivere, wie man aus der Existenz von Kinderbüchern schließen kann. HaltungGehege für Wombats müssen wegen deren Grabtätigkeit mit einem Untergrabschutz versehen sein und können nur minimalistisch gestaltet werden. Haarnasenwombats sind nicht so unverträglich wie Nacktnasenwombats und können paarweise oder in Kleingruppen gehalten werden. In Freianlagen ist auch die Gemeinschaftshaltung mit Kängurus, Emus und anderen Vögeln möglich [3]. Das älteste bekannte Individuum wurde 1975 im Brookfield-Zoo, Chicago, geboren und erreichte ein Alter von 34.5 Jahren. Ein in Queensland gehalteners Tier wurde etwa 30 Jahre alt [4; AZA Regional Studbook]. Haltung in europäischen Zoos: Seit Ende der 1970er Jahre gab es in Europa keine Haarnasenwombats mehr. Erst 2018 konnte der Longleat Sarai Park wieder ein Paar importieren, von dem 2021 noch ein Tier lebte. Nach dem 2. Weltkrieg wurden im deutschsprachigen Raum drei Paare Haarnasenwombats gehalten: im Zoo Berlin (1963-79), in Duisburg (1967- mindestens 1970) (www.zootierliste.de) sowie im Zoo Basel. Letzterer erhielt seine Tiere 1956. Das Weibchen starb 1975 nach 19-jähriger, das Männchen 1976 nach 20-jähriger Haltungsdauer [JB Zoo Basel, Int.Zoo Yearb.]. Das Säugetiergutachten 2014 des BMEL gibt für das Innengehege und ein fakultatives Außengehege eine Mindestfläche von 20 m² vor. Bei der Haltung mehrerer Tiere sollen ebenso viele, möglichst miteinander kombinerbare Gehege vorgesehen werden. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für ein Paar ein Innen- und ein Außengehege von je 20 m² vor. Für weitere Tiere sind zusätzliche Gehege zu stellen. Nach der 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) ist pro Tier ein Außengehege von 100 und ein Innengehege von 20 m² erforderlich. Nach JACKSON soll für ein Paar Wombats eine Gehegefläche von 45 m² nicht unterschritten werden [6]. Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1845 von Sir Richard OWEN, einem der hervorragendsten Naturforscher des viktorianischen Zeitalters, aufgrund eines einzelnen Schädels als "Phascolomys latifrons" beschrieben. Sie ist monotypisch. Die Umbenennung der Gattung zu Lasiorhinus erfolgte 1863 durch John Edward GRAY vom Britischen Museum [5]. |

Literatur und Internetquellen

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- JACKSON, S. M. (2003)

- PUSCHMANN, W., ZSCHEILE, D., & ZSCHEILE, K. (2009)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- WOINARSKI, J. & BURBIDGE, A.A. 2016. Lasiorhinus latifrons. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T40555A21959203. http://www.iucnredlist.org/details/40555/0. Downloaded on 07 September 2016.

Zurück zu Übersicht Kloaken- und Beuteltiere

Weiter zu Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus)

Beutelteufel

Unterklasse: Beuteltiere (MARSUPIALIA)

Ordnung: Raubbeutlerartige<

(DASYUROMORPHIA)

Familie: Raubbeutler (Dasyuridae)

Unterfamilie: Beutelmarder (Dasyurinae)

Beutelteufel

Beutelteufel

Sarcophilus harrisii • The Tasmanian Devil • Le diable de Tasmanie

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib.cz |

Der Beutelteufel ist der größte noch lebende Raubbeutler. Er ist in seinem Ursprungsgebiet stark gefährdet und in europäischen Zoos, die sich um den Aufbau eine Erhaltungszuchtprogramms bemühen, nur selten zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Kopf-Rumpflänge von etwa 50 cm, einer Schwanzlänge von 25 cm und einem Gewicht von 7-9 kg ist der Beutelteufel der größte noch lebende Raubbeutler. Sein Kopf ist breit, der Hals dick und die Ohren sind gerundet. Die Großzehe fehlt oder ist nur rudimentär vorhanden. Er ist schwarz oder schwarzbraun gefärbt mit weißen Abzeichen an Brust, Kruppe und Schwanzwurzel. Bei Aufregung färben sich die Ohren rot. Der Beutel ist ein hufeisenfömiger, nach hinten geöffneter Hautwall. Die Weibchen haben vier Zitzen [3; 5; 13]. VerbreitungAustralien: Auf dem australischen Festland ist die Art bereits vor einigen hundert Jahren ausgestorben, wohl als Folge der Konkurrenz durch den von den Aborigines eingeführten Dingo. Heute nur noch auf der 64'030 km² großen Insel Tasmanien, dem vorgelagerten 99 km² großen Robbins Island sowie, angesiedelt, Maria Island [4]. Lebensraum und LebensweiseMit Ausnahme der höchsten Berggipfel besiedelt der Beutelteufel alle Lebensräume Tasmaniens. Bevorzugt werden offenes Waldland und Wald-Grasland Mosaike. Feuchte Eukalyptuswälder werden eher gemieden [4; 10]. Beutelteufel sind nachtaktiv. Tagsüber ruhen sie in Unterschlüpfen oder Höhlen, die sie sich zum Teil selbst bauen. Erwachsene Beutelteufel halten währen ihrer aktiven Phase eine Individualdistanz ein, suchen aber beim Schlafen und Ruhen Artgenossen zum Kontaktliegen auf. Die Beute, kleine bis mittelgroße Säuger, wie Wombats oder Wallabies, oder Vögel wird durch Bisse in die Kopfregion getötet. Zur Nahrungsaufnahme suchen Beutelteufel einen geschützten Ort auf. Beim Fressen werden sehr stark die Vorderpfoten zu Hilfe genommen. Paarungszeit ist im April-Mai. Nach einer Tragzeit von 31 Tagen werden 2-4 zunächst nur 12 mm lange Junge geboren, die während etwa 105 Tagen im Beutel bleiben. Die Jungen saugen über 8 Monate. Bis zu einem Alter von 21 Wochen werden die Jungen an den Zitzen transportiert, später auf dem Rücken. Bei Gefahr suchen die Jungen bei der Mutter Schutz. Beutelteufel erreichen im Freiland ein Alter von 5-8 Jahren. Im Zoo (Rotterdam) wurden das älteste Tier 13 Jahre alt [5; 6, 12; 13]. Beutelteufel sind weitaus weniger aggressiv und mürrisch, als ihnen zugeschrieben wird. GRZIMEK [3] bricht eine Lanze für sie: "Die kleinen Teufel, die sie (Mary Roberts) aufzog, waren reizend anhänglich, verspielt und lustig. Sogar wildgefangene Erwachsene ließen sich so zähmen, dass man gut mit ihnen umgehen konnte. Die Tiere waren sehr sauber, liebten es zu baden und zu sonnen. Sie brauchten die Vorderpfoten, um das Gesicht zu waschen, legten beide zu einer becherartigen Vertiefung zusammen, leckten sie gründlich und rieben sie dann über den Kopf." Gefährdung und SchutzInnerhalb von zehn Jahren (1997-2006) hat der Bestand des Beutelteufels um 60% abgenommen, Schuld daran ist eine Tumorerkrankung, die Devil Facial Tumour Disease (DFTD), die stets tödlich verläuft. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Bestandsabnahme fortsetzt. Zusätzlich fallen bis über 2'200 Teufel pro Jahr dem Straßenverkehr zum Opfer und von Schafzüchtern werden immer noch welche als Schädlinge eliminiert. Die Art ist daher seit 2008 als stark gefährdet (Rote Liste: ENDANGERED) eingestuft [4]. Zwecks Aufbau einer tumorfreien Reservepopulation setzten die tasmanischen Behörden 2012/13 auf dem bislang von Beutelteufeln unbewohnten, 116 km² grossen Maria Island 28 Beutelteufel aus. Die Ansiedlung war erfolgreich: Bis 2016 hatten sich die Tiere bereits auf 100 Stück vermehrt. In anderer Hinsicht lief die Sache aber schief: Die Idee war, dass die Beutelteufel sich von den zahlreichen, schon früher auf der Insel ausgesetzten Rotbauchfilandern (Thylogale billardierii), Forester-Riesenkängurus und Bennettwallabies, deren Zahl bis dahin durch Abschüsse limitiert werden musste, ernähren sollten. Leider entdeckten die Teufel eine einfachere Nahrungsquelle: die rund 3'000 Brutpaare umfassenden Zwergpinguin-Kolonien, die sie bis 2021 vollständig ausrotteten. Auch die in Höhlen brütenden Kurzschwanz-Sturmtaucher (Puffinus tenuirostris) wurden von ihnen dezimiert, und die an sich bodenbrütenden Hühnergänse begannen auf Bäumen zu nisten, um ihre Verluste in Grenzen zu halten [10; 11]. Der internationale Handel ist nicht durch CITES geregelt. Es gelten Ausfuhrbeschränkungen Australiens. Der Beutelteufel ist der einzige Wirt des Bandwurms Dasyurotaenia robusta, der heute als gefährdet gilt und nicht überleben wird, wenn der Beutelteufel aussterben sollte. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenWirtschaftliche Bedeutung: Weil Beutelteufel auch Lämmer töten und fressen, wurden sie in der Vergangenheit intensiv verfolgt, d.h. abgeschossen oder vergiftet, bis in die 1990er-Jahre bisweilen mehr als 5'000 Tiere pro Jahr. Kulturelle Bedeutung: In der Zeichentrickfilm-Serie "Looney Tunes" der WARNER Bros. ist der Tasmanische Teufel "TAZ" der etwas dümmliche Gegenspieler des Hasen "Bugs Bunny". Auf die Kritik der tasmanischen Regierung, dass WARNER Bros mit der Trickfilfigur Millionen scheffle, währenddem die Tierart ihrem Untergang entgegen gehe, reagierte die Firma schließlich dadurch, dass sie begann, Forschungsarbeiten und Schutzmaßnahmen gegen die Devil Facial Tumour Disease (DFTD) finanziell zu unterstützen [Sydney Morning Herald vom 20. Juni 2006]. HaltungEine Vergesellschaftung mit Grauen und Roten Riesenkängurus wurde im Zoo Pairi Daiza praktiziert. Haltung in europäischen Zoos: Früher im deutschen Sprachraum in etwa 10 Zoos, zuletzt in Duisburg und Köln, in ganz Europa gegen 20. 2012 Neuanfang mit Importtieren in Kopenhagen, wo es mehrmals zu Nachzuchten kam, die an andere Zoos verteilt wurden, und weiteren Importen aus Tasmanien. 2023 war die Art wieder mit gegen 20 Tieren in fünf Zoos vertreten. Für Details siehe Zootierliste. Zucht: Im Kölner Zoo wurden Beutelteufel bereits in den 1870er Jahren gehalten und 1883 kam es gar zur Geburt von zwei Jungtieren, über deren Aufzucht und Verbleib allerdings nichts bekannt ist [1]. Im April 1958 wurde im Zoo Basel ein junger Beutelteufel geboren, der aber nur etwa zwei Wochen überlebte [8]. Die Basler Tiere waren 1957 importiert worden. Sie starben 1962 nach rund fünf Jahren Haltungsdauer an tumorartigen Erkrankungen, der Rüde an einem Plattenepithelkarzinom und die Fähe an einem bösartigen Nierenmarkblastom (90. JB Zoo Basel). Erfolgreiche Europäische Erstzucht 1971 im Zoo Neuwied, danach erfolgreiche Zuchten auch in Duisburg, Köln und Kopenhagen [2; 7]. Mindestanforderungen an Gehege: Das Säugetiergutachten 2014 des BMEL gibt vor, dass jedem Tier außen und innen mindestens je 20 m² zur Verfügung zu stellen sind. Als Mindestgehegegröße seien 40 m² vorzuhalten, die bei Bedarf unterteilt werden können. In Österreich (Stand 2023) ist die Haltung eines Paars in einer Außenanlage von ebenfalls 40 m² verpflichtend. Beutelteufel dürfen aber ganzjährig im Freigehege gehalten werden, sofern ein frostfreier und wettergeschützter Unterschlupfraum zur Verfügung steht. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für ein Paar ein unterteilbares Außengehege von mindestens 20 m² und eine unterteilbare Stallfläche von 6 m² vor. Fakt ist, dass Beutelteufel in Tasmanien unter denselben Klimabedingungen leben, wie Bennettkängurus, für die das BMEL-Gutachten lediglich einen Unterstand vorsieht. Die Forderung nach einem Innengehege von 40 m² zusätzlich zum Außengehege ist daher unbegründet. Beim Außengehege ist die Strukturierung wohl wichtiger als die Fläche an sich. Im Kölner Zoo wurden in den 1980er Jahren Beutelteufel in einem räumlich aufgeteilten System von je 4 Innen- und Außenkäfigen zu 250 x 180 x 250 cm, in denen die Tiere frei zirkulieren konnten, erfolgreich gehalten und gezüchtet [7]. Das entsprach einem Gesamt-Raumangebot von 36 m². Taxonomie und Nomenklatur1808 beschrieb der britische Kolonialbeamte George Prideaux Robert HARRIS den Beutelteufel als "Didelphys ursina", wobei dieser Name allerdings bereits durch den Nacktnasenwombat belegt war. Die Gattung Sarcophilus, der auch noch drei fossile Arten angehören, wurde 1837 vom Direktor der Ménagerie von Paris, Georges CUVIER, aufgestellt. 1841 bezeichnete der französische Geologe und Botaniker Pierre BOITARD die Art als "Ursus harrisii". 1912 wurde die Artbezeichnung harrisii mit dem von CUVIER vergebenen Gattungsnamen kombiniert [1; 13]. |

Literatur und Internetquellen:

- BECKER, R. (2016)

- GEWALT, W. (1980)

- GRZIMEK, B. (1966)

- HAWKINS, C.E. et al. (2008). Sarcophilus harrisii. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T40540A10331066. http://www.iucnredlist.org/details/40540/0. Downloaded on 14 May 2018.

- JACKSON, S. M. (2003)

- KÄSTNER, K. (1978)

- KÜHME, W. (1983)

- LANG, E. M. (1958)

- PUSCHMANN, W., ZSCHEILE, D., & ZSCHEILE, K. (2009)

- THALMANN, S., PECK, S., WISE, P., POTTS, J. M., CLARKE, J. & RICHLEY, J. (2015)

- THE GUARDIAN vom 21.06.2021

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- ZOO ZÜRICH - WEBSITE UND PM VOM 06.11.2020

Zurück zu Übersicht Kloaken- und Beuteltiere

Weiter zu Beutelwolf (Thylacinus cynocephalus) †