Gebirge (2): Mittelgebirge in Zentraleuropa

Allgemeines

|

|

Mittelgebirge haben in unserem Gebiet eine Höhe bis zu etwa 1'800 m. Sie sind nicht vergletschert und meistens bis in die höchsten Lagen bewaldet. Im deutschen Sprachraum gehören dazu alle Gebirge mit Ausnahme der Alpen, wie Bayerischer Wald, Böhmerwald, Eifel, Elbsandsteingebirge, Elstergebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Fränkische Alb, Harz, Hunsrück, Hoher Meissner, Knüll, Pfälzer Wald, Odenwald, Rhön, Rothaargebirge, Schwäbische Alb, Schwarzwald, Sudeten, Taunus, Thüringer Schiefergebirge, Thüringer Wald, Vogelsberg, Zittauer Gebirge. Auch die Ardennen, die Vogesen, das Massif Central und der Jura sind Mittelgebirge. VegetationBis etwa 1'000 m.ü.M. stehen Buchenwälder, ab 700 m.ü.M. auch Tannen-Rotbuchenwälder und natürliche Fichtenwälder. In vielen Mittelgebirgen wurden die natürlichen Wälder durch Fichtenforste ersetzt. Diese Monokulturen sind besonders anfällig für das sogenannte "Waldsterben", das in den 1980er Jahren eines der bedeutendsten Umweltthemen war. Als Hauptursache für die Waldschäden, die sich in Schäden am Wurzelsystem und Nadelverlust bzw. bei Laubbäumen in Auflichtungen des Kronenbereichs manifestieren, wurde Luftverschmutzung durch Schadstoffe aus Industrie und Bergbau und dadurch verursachter saurer Regen festgemacht. Geschädigte Bäume sind auch anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer, von denen der Buchdrucker (Ips typographus) der wichtigste ist. Einige der dem Wald zusetzenden Schadfaktoren wurden seit den 1980er Jahren eliminiert oder verringert. Als Folge von durch den Klimawandel bedingter Erwärmung und zunehmender Trockenheit, was namentlich den Rotbuchen zu schaffen macht, sowie häufiger auftretenden Stürmen, leidet der Wald aber weiterhin. Besonders stark betroffen sind z.B. Harz, Riesengebirge, Erzgebirge, Jeschkengebirge, Thüringer Wald und Sächsische Schweiz. TierweltDas Säugetierspektrum ist ähnlich dem der Alpen. Ausgesprochene Hochgebirgstiere, wie Schneemaus, Schneehase, Alpensteinbock und Alpenmurmeltier fehlen, außer an einzelnen Stellen, wo die beiden letzteren angesiedelt wurden. Die Wildkatze ist in den Mittelgebirgen weit verbreitet. Die bisweilen "Juraviper" genannte Aspisviper kommt im Süden und Westen noch an vielen Stellen vor. Die Kreuzotter hat dagegen ihre Hauptverbreitung im Norden und Osten. Wo beide Arten vorkommen, bevorzugt die Kreuzotter die höheren Lagen. Alpengemse und Eurasischer Luchs waren in den Mittelgebirgen in der Regel ausgerottet, wurden aber mit Erfolg wiederangesiedelt. Wölfe werden namentlich in Frankreich wieder festgestellt, der im 19. Jahrhundert ausgerottete Braunbär fehlt noch. Das Massif Central ist ein Schwerpunkt für den Gänsegeier, auch Schmutzgeier nisten hier. Stellenweise wurden Sikahirsch und Mufflon angesiedelt, wobei es heute teilweise Bestrebungen gibt, diese gebietsfremden Arten wieder zu eliminieren. Typische ZootiereWolf, Rotfuchs, Steinmarder, Baummarder, Hermelin, Iltis, Dachs, Fischotter, Europäische Wildkatze, Eurasischer Luchs, Wildschwein, Rothirsch, Reh, Gemse, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Gartenschläfer. Haselhuhn, Auerhuhn, Wachtel, Gänsegeier, Schmutzgeier, Schwarzmilan, Wespenbussard, Mäusebussard, Wanderfalke, Turmfalke, Ringeltaube, Sperlingskauz, Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Raufusskauz, Schwarzspecht, Feldlerche, Wasseramsel, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Hausrotschwanz, Amsel, Mönchsgrasmücke, Mauerläufer, Kleiber, Kolkrabe, Aaskrähe, Eichelhäher, Tannenhäher, Elster, Star, Haussperling, Erlenzeisig, Grünfink, Buchfink, Stieglitz, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Goldammer. Mauereidechse, Zauneidechse, Smaragdeidechse, Aspisviper, Kreuzotter, Erdkröte, Grasfrosch, Feuersalamander, Bergmolch. |

Jura

|

|

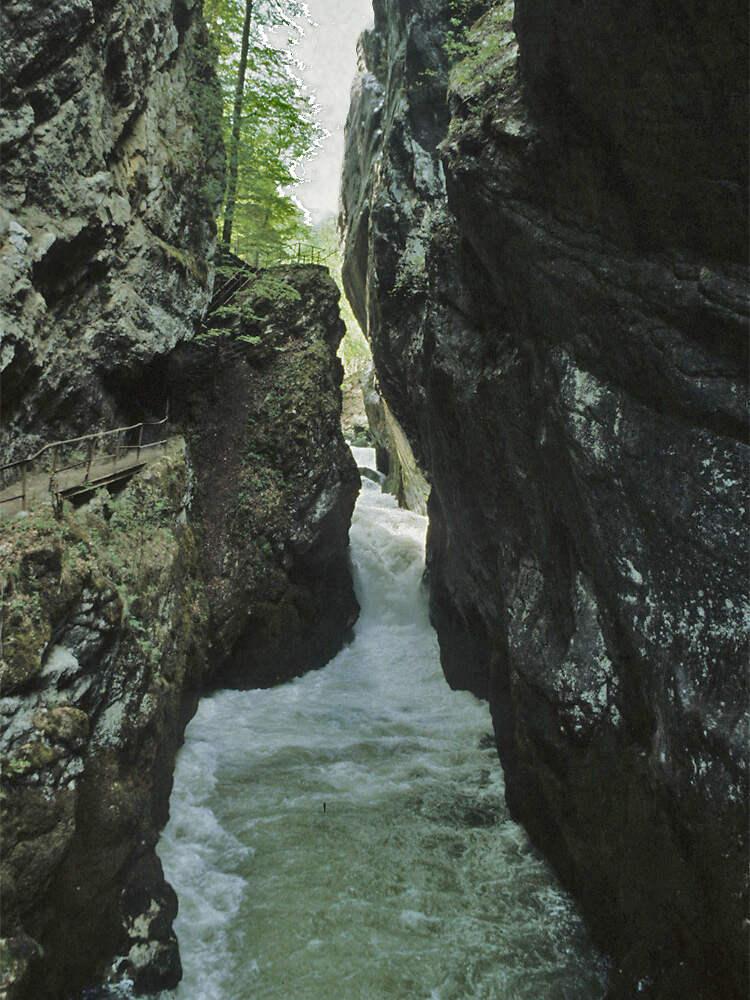

Der Jura im engeren Sinn verläuft parallel zu den Alpen. Er liegt nordwestlich des Schweizer Mittellandes, teils auf schweizerischem, teils auf französischem Staatsgebiet. Im Süden wird er von der Rhone, im Norden vom Rhein begrenzt. Er besteht überwiegend aus Kalkgestein, ferner aus Mergel- und Tonschichten. Er ist im Wesentlichen ein Faltengebirge, im Norden, in den Kantonen Aargau, Basel-Land und Jura sowie im angrenzenden Frankreich, gibt es aber einen ungefalteten Teil, den Tafeljura, der sich in geologisch gleich aufgebauten Mittelgebirgen in Schaffhausen (Randen) und Deutschland (Klettgau, Schwäbische und Fränkische Alb) fortsetzt. Der Tafeljura ist reich an Fossilien (Muschelkalk, Dinosaurier). Der Höchste Gipfel ist mit 1'720 m. ü. M. der Crêt de la Neige, der in der Nähe von Genf auf französischem Staatsgebiet (Département Ain) liegt. Der höchste Gipfel in der Schweiz ist der 1679 m hohe Mont Tendre im Kanton Waadt. In Mittelgebirgen gibt es Kare (französisch cirques), d. h. kesselförmige, von steilen Felswänden begrenzte Eintiefungen an den Bergflanken, die von kurzen Gletschern ausgeschürft worden sind. Einer der bekanntesten Kessel im Schweizer Jura ist der Creux du Van im Val de Travers. Dieser ist wahrscheinlich während der letzten Eiszeit entstanden. Er ist etwa 1'200 m breit und 500 m tief. Seine rund 160 m senkrecht abfallen Felswände ind insgesamt etwa 4 km lang. Andere, für Kalkgebirge typische Formationen sind Höhlen und Dolinen, die durch die Lösung von verkarstungsfähigem Gestein, und enge Schluchten, die durch mechanische Erosion enstanden sind. Der Französische Jura ist eines der höhlenreichsten Gebiete Europas. Bislang sind über 5'000 kleinere und größere Höhlen erforscht, das längste System weist eine Länge von über 40 km auf. Im Schweizer Jura ist namentlich die touristisch erschlossene Feengrotte von Vallorbe bekannt, ein gegen 3 km langes System von Tropfsteinhöhle und Gängen, aus dem die Orbe entspringt. Wegen des wasserdurchläßigen Untergrunds ist das Gewässernetz des Juras bescheiden. Es gibt nur wenige natürliche Seen, der größte in der Schweiz ist der Lac de Joux mit 9.6 km², der größte in Frankreich der Lac de Saint-point mit 5.2 km² Fläche. Der bedeutendste Fluss ist der Doubs mit 453 km Länge. Im Zuge der Auffaltung des Juras haben manche Flüße enge Durchbruchstäler, sogenannte Klusen gebildet. Wohl die schönste dieser Schluchten ist die Gorge de l'Areuse (ca. 450-720 m. ü. M.) im Neuenburger Jura. Die Areuse stürzt im Bereich der langgezogenen Schlucht über mehrere Wasserfälle 270 Meter in die Tiefe. TierweltDer letzte Braunbär im Schweizer Jura wurde 1855 erlegt. Der Luchs wurde hier vermutlich bereits im 18. Jahrhundert ausgerottet, im französischen Jura gab es noch Sichtungen bis um 1870. Von 1972-1975 wurden offiziell 2 Paare und vermutlich 6 weitere Tiere illegal angesiedelt. Heute (2022) liegt der Gesamtbestand im schweizerischen und französischen Jura bei ca. 140 Individuen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze im Jura nie ausgestorben. Aus der Schweiz war sie allerdings um 1960 weitgehend verschwunden. Ihre erneute Ausbreitung wurde gefördert durch die Ansiedlung von Wildfängen aus dem Burgund und von Nachzuchten aus schweizerischen Tierparks. Der Rothirsch wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Jura ausgerottet. Aus der Alpenpopulation wanderten ab dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer wieder einzelne Tiere ein. Verstärkt war dies ab etwa 2006 der Fall. Gebietsweise ist seitdem eine exponentielle Zunahme der Bestände zu beobachten, was dazu führte, dass 8 Schweizer Kantone und 3 französische Departemente zusammen mit Jagdverbänden ein Interreg-Projekt ins Leben riefen, das darauf abzielt, Bestandsentwicklung, Wanderungen und Waldschäden zu beobachten und Grundlagen für die Bewirtschaftung der Art zu liefern. Die Gemse verschwand während des Neolithikums, eventuell der Bronzezeit. 1950-62 wurden insgesamt 84 in den Alpen gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. 1965 wurden am Creux du Van 17 der bereits in der Altsteinzeit aus dem Jura verschwundenen Steinböcke angesiedelt. Die Kolonie konnte sich halten, hat sich aber nicht ausgedehnt. Der Bestand der wiederholt, hauptsächlich ab Ende der 1960er-Jahre ausgewilderten Alpenmurmeltiere stagnierte bis zur Jahrtausendwende. Danach nahm er zu, und das Artareal reicht heute vom Chasseral im Berner bis zum Noirmont im Waadtländer Jura. Das Areal des Auerhuhns ist seit den 1970er-Jahre im Jura um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im nördlichen und zentralen Jura ist die Art praktisch verschwunden. Das Birkhuhn ist seit etwa einem halben Jahrhundert ausgestorben. Das Haselhuhn hatte im Nordosten Arealverluste zu verzeichen, ist aber vom Chasseral Richtung Süden in geeigneten Wälder noch fast überall vorhanden. In ackerbaulich genutztem Gelände zwischen 400-1'200 m Höhe ist die Wachtel noch weit verbreitet. Der vielfältig strukturierte Nadelholzbestände bewohnende Sperlingskauz konnte sein Areal im Süden des Juras seit den 1990er-Jahren nach Norden und auch in tiefere Lagen ausdehnen. Dagegen zeichnet sich beim im Kettenjura noch weitverbreiteten Raufusskauz ein Rückgang ab. Sehr erfolgreich war ein 1972 begonnenes Wiederansiedlungsprogramm für den Uhu, der heute wieder den größten Teil des Juras besiedelt. Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts regional ausgestorbene Steinadler wanderte spontan ein. 1994 wurde die erste Brut im französischen, 2009 im Solothurner, 2014 im Berner und 2020 im Neuenburger Jura verzeichnet, und die Population wächst ist im ganzen Kettenjura kontinuierlich. 2021 wurde erstmals ein Steinadler von einer Windturbine getötet, was NGOs veranlasste ein Moratorium für den Bau von Windkraftanlagen in sensiblen Regionen zu fordern. |

Schwarzwald

|

|

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und umfangreichstes Mittelgebirge. Er entstand ab dem Eozän, also vor rund 50 Millionen Jahren, als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens und der damit verbundenen Aufwölbung der Grabenschultern. Er besteht aus einem kristallinen Grundgebirge (Gneise, Granit), das teilweise von einer Deckschicht aus Buntsandstein überlagert wird. Während der beiden letzten Eiszeiten war er stark vergletschert. Relikte dieser Vergletscherung sind einige Karseen wie z.B. der Mummelsee. Der Schwarzwald erstreckt sich entlang des Oberrheins vom Hochrhein, also der Grenze zur Schweiz, bis in die Gegend von Karlsruhe über eine Distanz von etwa 160 km. Er bedeckt eine Fläche von rund 6'000 km² und grenzt Im Osten an die aus Muschelkalk bestehenden Landschaften von Gäu, Baar und Klettgau. Wie bei seinem linksrheinischen Gegenstück, den Vogesen, befinden sich die höchsten Erhebungen des Schwarzwalds dem Rhein zugewandt im Süden. Es sind dies der Feldberg (1'493 m. ü. M.), das Herzogenhorn (1’416 m. ü. M.) und der Belchen (1’414 m. ü. M.). Der höchste Berg im mittleren Schwarzwald ist der Kandel (1'241 m. ü. M.) bei Waldkirch, im Nordschwarzwald die Hornisgrinde (1'164 m. ü. M.) in der Ortenau. Weil die relativ weiche Deckschicht aus Buntsandstein im Norden mächtiger ist, bildeten die Gletscher dort viel mehr Kare als im Süden. Am Ende der letzten Eiszeit gab es mi Nordschwarzwald 129 Kare, im Südschwarzwald nur deren 20. Heute verbeiben noch 9 Karseen im Nord- und 3 im Südschwarzwald. Der bekannteste im Norden ist der 3.7 ha große und 18 m tiefe Mummelsee, der größte natürliche Schwarzwaldsee ist der im Süden gelegene Titisee mit einer Fläche von 107 ha und einer Tiefe bis 39 m. Dieser wird an Fläche übertroffen durch den Schluchsee, einen Aufstau der Schwarza von 517 ha. Die längsten Fließgewässer (>90 km) sind die Enz, ein Nebenfluss des Neckars, Kinzig, Elz und Nagold, die der Oberrhein zufließen, und die in den Hochrhein fließende Wutach. VegetationUrsprünglich bestand der Schwarzwald aus Buchenwald, durchsetzt mit Weißtanne, die im Schwarzwald eines ihrer wichtigsten Vorkommen hat, lokal auch aus Fichten, Eichen und Waldkiefern. Der Mensch hat das ursprüngliche Bild des Waldes stark verändert. Im Mittelalter führte der Silberbergbau, danach bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts Eisenbergbau, Flößen von Bauholz nach den Niederlanden sowie Verkauf von Brennholz nach Freiburg und Basel, Glasbrennerei und Köhlerei, im 18. und 19. Jahrhundert Beweidung durch Rinder und Ziegen zu einer starken Nutzung und gebietsweise zu einer Entwaldung der Landschaft. Flößerei, Glasbrennerei und Köhlerei wurden 1827 von Wilhelm HAUFF in seinem zweiteiligen Märchen "Das Kalte Herz" thematisiert. Heute dominieren vielenorts Fichte und Waldkiefer. Für Farne, Bärlappe und Moose sind die sauren Böden, die kühl-feuchten Bedingungen und die geringe Konkurrenz durch anspruchsvollere Pflanzenarten sehr günstig. Die durch die jahrhundertelange Nutzung der Hochlagen entstandenen "Grinden" sind mit Pfeifengras, Rasenbinse und Heidekraut bewachsene, teils mit Legföhren und Birken-Gebüschen durchsetzte Freiflächen. Zusammen mit den natürlichen, teils baumfreien Vermoorungen der Hochlagen stellen sie einen ganz außergewöhnlichen Lebensraum dar, in dem zahlreiche andernorts sehr seltene Insektenarten vorkommen wie z. B. die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) oder der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). TierweltIn Höhenlagen zwischen 1'000 und 1'400 m lebt in der Region zwischen Feldberg, Belchen und Wiesental in bis zu 2.5 m tiefen Wohnröhren ein spektakulärer, wenn auch nur selten zu beobachtender Endemit: der bis zu 60 cm lange und 40 g schwere Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis). In den Grinden ist die Kreuzotter beheimatet. In lichten Bergwäldern und im Übergang zu den Grinden lebt eine der größten Auerhuhnpopulationen Mitteleuropas. Der Braunbär wurde bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausgerottet. Ein aus der Alpenpopulation stammendes Exemplar des im 19. Jahrhundert im Schwarzwald ausgerotteten Wolfs wurde 2015 von einem Auto überfahren. 2022 lag der Bestand bei 4 Rüden. Der Luchs wanderte ab 1988 wieder aus der Schweiz ein. 2022 gab es ebenfalls vier männliche Tiere. Die Wildkatze dürfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden sein. In den letzten Jahren wurden am Westrand des Schwarzwalds wieder Tiere nachgewiesen. Ende der 1930er Jahre wurden gut zwei Dutzend aus Österreich stammende Gemsen freigelassen, heute gibt es rund um Feldberg, Belchen und Blauen im Südschwarzwald elf kleine Gamsvorkommen mit insgesamt ca. 1'500-2'000 Tieren. Die Jagdstrecke ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt etwa 600 Stück pro Jahr. Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde ein Wildgatter bei Küssaberg aufgelöst, wodurch Sikahirsche in die freie Wildbahn gelangten Heute gibt es Sikawild nebst der grenzüberschreitenden Population im Landkreis Waldshut auch in anderen Gebieten des Schwarzwalds. Typische Haustierrassen sind das Vorder- und das Hinterwälderrind , die Schwarzwaldziege sowie der Schwarzwälder Fuchs, ein mittelgroßes Kaltblutpferd. |

Vogesen und Pfälzerwald

|

|

Die Vogesen und der Pfälzerwald sind das linksrheinische Gegenstück zum Schwarzwald. Wie jener verdanken sie ihre Entstehung der Absenkung des Oberrheingrabens und bestehen sie aus kristallinem Gestein, das teilweise von Buntsandstein überlagert wird. Die Vogesen werden im Süden von der Burgunderpforte begrenzt, die sie vom Jura trennt. Sie erstrecken sich bis in die Gegend von Zabern / Saverne, wo sie in den Pfälzer Wald übergehen. Zusammen haben Vogesen und Pfälzer Wald eine Nord-Süd-Ausdehnung von gegen 250 km und bedecken eine Fläche von etwa 8'000 km². Die höchste Erhebung ist mit 1'424 m. ü. M. der Große Belchen, gefolgt vom Storkenkopf (1'366 m), Hohneck (1'363 m) und Kastelberg (1'350 m), alle in den Südvogesen. Nach Norden fällt das Gebirge ab, im Pfälzer Wald bringt es die höchste Erhebung, der Kalmit, nur noch auf eine Höhe von 673 m. Das bedeutendste Fliessgewässer ist die Mosel, die am Büssangpass in den Südvogesen entspringt. Die Stillgewässer beschränken sich auf Klein- und Stauseen. VegetationDie Vogesen sind zu rund 75% von Wald bedeckt, im Pfälzerwald beträgt der Waldanteil über 80%. Zusammen bilden Vogesen und Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas. In der kollinen Stufe besteht der Wald aus wärmeliebenden, von Traubeneichen dominierten Mischwäldern, soweit nicht andere Baumarten angepflanzt wurden. Mit dem Ansiedeln standortfremder Baumarten begonnen haben bereits die Römer mit der Einbürgerung der Edelkastanie, die heute noch, namentlich am östlichen Rand des Pfälzerwaldes, anzutreffen ist, bisweilen in reinen Beständen, oft auch in Gesellschaft mit anderen Arten wie z.B. der Hainbuche. In der (sub-)montanen Stufe herrscht natürlicherweise Buchenwald vor, durchsetzt mit Weißtannen, Bergulmen, Fichten, Bergahornen und Eichen. In höheren Lagen fallen die vielen Ebereschen auf. In den Südvogesen gibt es eine subalpine Stufe mit Bergföhren und ab einer Höhe von ca. 1'250-1'300 m Grasland oder Hochmoore. TierweltDie Südvogesen sind das letzte Rückzugsgebiet des einstmals weitverbreiteten Westlichen Haselhuhns (Tetrastes bonasia rhenana). Dieses steht aber auch hier kurz vor dem Aussterben, bedingt hauptsächlich durch die Art der Waldbewirtschaftung und allenfalls durch die Zunahme der Wildschwein- und Rotfuchsbestände. Der Braunbär hatte in den Vogesen zwischen 1650 und 1750 dramatische Arealverluste zu verzeichen und wurde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Der Luchs erlitt im 19. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Ab 1983 wurden in den Vogesen 21 Luchse ausgewildert. Der Bestand stagnierte vorerst und nahm dann ab, konnte sich aber immerhin bis in den Pfälzerwald ausdehnen. Von 2016-2020 wurde im Pfälzerwald ein Projekt zur Bestandsstützung mit 20 Luchsen aus der Schweiz und der Slowakei durchgeführt, 2021 wurde die erste Nachzucht in den Nordvogesen nachgewiesen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze in den Vogesen und im Pfälzerwald nie ausgestorben und ist heute in guten Beständen im ganzen Massiv vertreten. 1956 wurden 11 im Schwarzwald gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art mit einem Bestand von gegen 1'500 Individuen wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. Typische Haustierrassen aus der Region sind das Vogesenrind und das Pfälzer Glanrind. Zur Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der wenigen waldfreien Landschaftsbereiche werden im Pfälzerwald Ziegen und Heckrinder eingesetzt. |

National- und Naturparks in den Mittelgebirgen Zentraleuropas

|

Deutschland

Östereich

Schweiz

Frankreich

Tschechien

|

Literatur und Internetquellen

- BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN

- BREITENMOSER, C. et al. (2022)

- BRODMANN, P. (1987)

- BW24 vom 14.01.2022 (WOLF)

- DAS KALTE HERZ VON WILHELM HAUFF - INHALT UND INTERPRETATION

- EU LIFE LUCHS - WIEDERANSIEDLUNG VON LUCHSEN IM PFÄLZERWALD

- FORST BW

- FRANCE TV3: COMMENT LE CHAMOIS A COLONISÉ LE MASSIF DES VOSGES

- HAUSSER, J. et al. (Hrsg., 1995)

- HECKEL, J.-O. (2021)

- KNAUS, P., ANTONIAZZA, S., WECHSLER, S., GUÉLAT, J., KÉRY, M., STREBEL, N. & SATTLER, T. (2018)

- LE CERF SUR LE MASSIF JURASSIEN

- MAUMARY, L. , VALLOTTON, L. & KNAUS P. (2007)

- MEYER, A., ZUMBACH, S., SCHMIDT, B. & MONNEY, J.-C. (2009)

- NABU BADEN-WÜRTTEMBERG (LUCHS)

- NATIONALPARK SCHWARZWALD

- NATURPARK MÜHLVIERTEL

- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD

- NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE

- POIROT, C. & J. (2018)

- SCHEID C. (2013)

- SCHWARZWALD AKTUELL vom 26.04.2022 (WILDKATZE)

- SCHWARZWALD-INFORMATIONEN

- SCHWARZWALD-TOURISMUS.INFO

- VON ARX, M. et al. (2017)

- VOSGES-NATURE

- WALDWISSEN.NET

- 20 MINUTEN vom 26.01.2022 (Steinadler)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (3) Andere Hochgbirge in Europa

LINDNER, A. (2006)

Standort- und Vermarktungspotenziale für traditionelle Nutztierrassen im Biosphärenreservat Rhön im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung.

Diplomarbeit, Fachbereich Umweltwissenschaften der Universität Lüneburg. 121 Seiten.

Es wurden Gründe erarbeitet, warum es wichtig ist, traditionelle und gefährdete Nutztierrassen hier in Deutschland, aber auch global zu schützen und sich für ihre Erhaltung einzusetzen. Neben dem Erhalt genetischer Ressourcen für mögliche ökonomische Entwicklungen und Risikoabsicherung bei dem Verlust von genetischer Variation wurden auch ökologische Aspekte, die hauptsächlich auf die Landschaftspflege abzielen und das Kulturerbe der Rassen betont. Es konnten sechs traditionelle Rassen der Rhön herausgearbeitet werden, die alle bereits im Rahmen des Grünlandprojektes Rhön gehalten werden. Sie wurden mit einer kurzen Beschreibung dargestellt. Um weitere Potenziale ausschöpfen zu können, wurden darüber hinaus gefährdete Rassen in Deutschland identifiziert. Bei gefährdeten Rassen gibt es eine Vielzahl an Gefährdungseinschätzungen. So wurden nationale und internationale Organisationen vorgestellt und auf ihre Berechnung eines Gefährdungsstatus eingegangen, um dann schließlich ihre Einschätzungen miteinander zu vergleichen und einen Pool an gefährdeten Nutztierrassen in Deutschland vorzustellen, um dessen Erhaltung sich auch in der Rhön bzw. im Projekt eingesetzt werden könnte.

Lindner-biblio

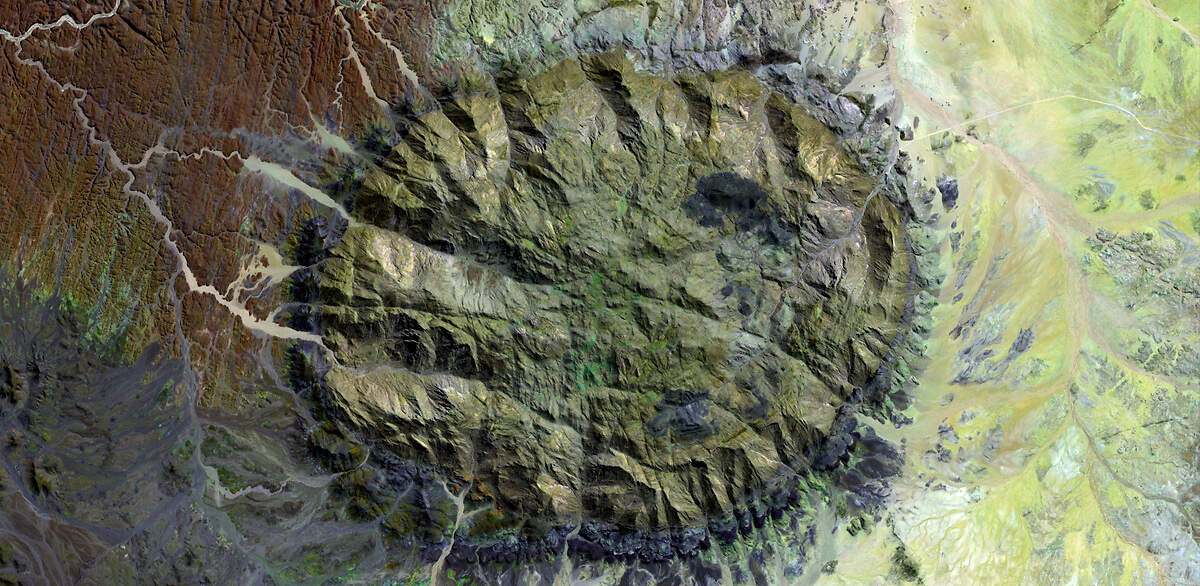

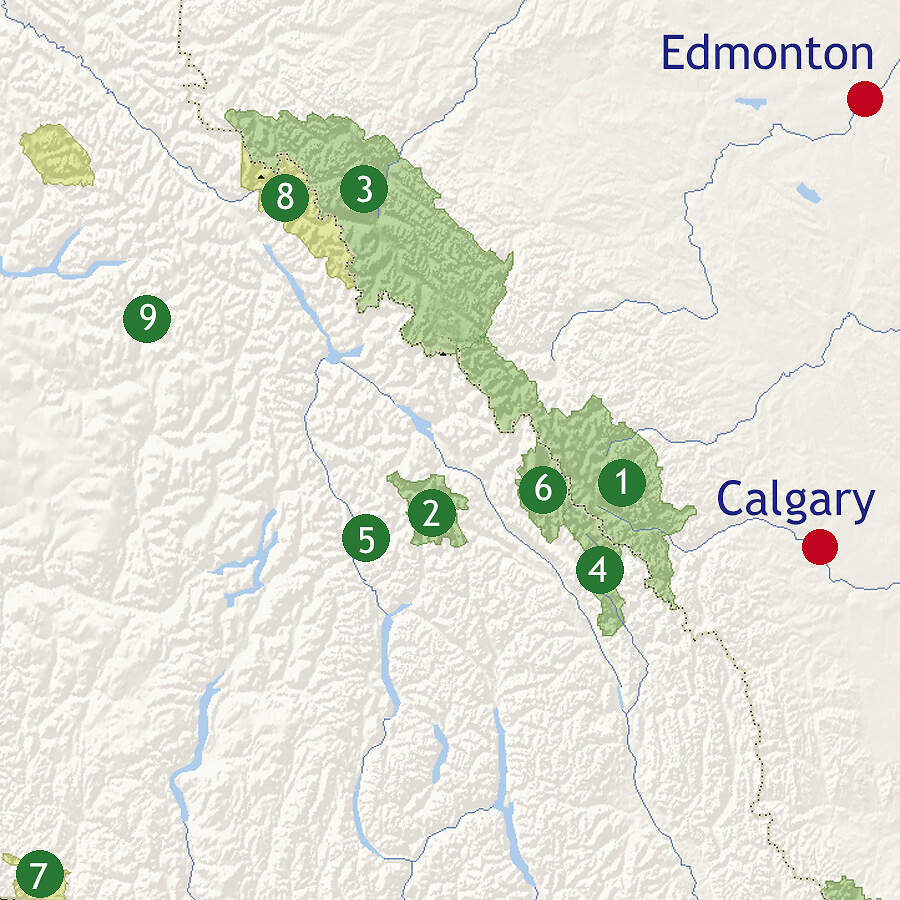

Gebirgs-Nationalparks in Kanada

(9.5.1) Banff-Nationalpark

(9.5.1) Banff-Nationalpark

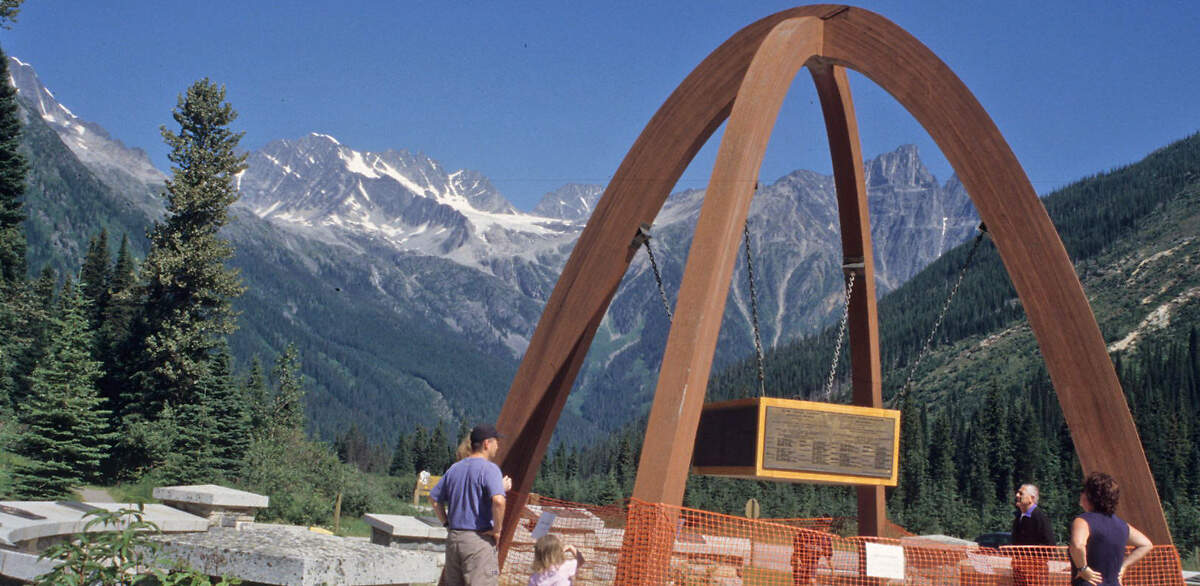

(9.5.2) Glacier-Nationalpark

(9.5.3) Jasper-Nationalpark

(9.5.4) Kootenay-Nationalpark

(9.5.5) Mount Revelstoke-Nationalpark

(9.5.6) Yoho-Nationalpark

(9.5.7) E. C. Manning-Provinzpark

(9.5.8) Mount Robson-Provinzpark

(9.5.9) Wells Gray-Provinzpark

Fauna und Flora dieser Parks sind sich sehr ähnlich und sind abhängig von den Höhenstufen. Siehe Blatt "Gebirge".

Banff-Nationalpark

Glacier-Nationalpark

Jasper-Nationalpark

|

|

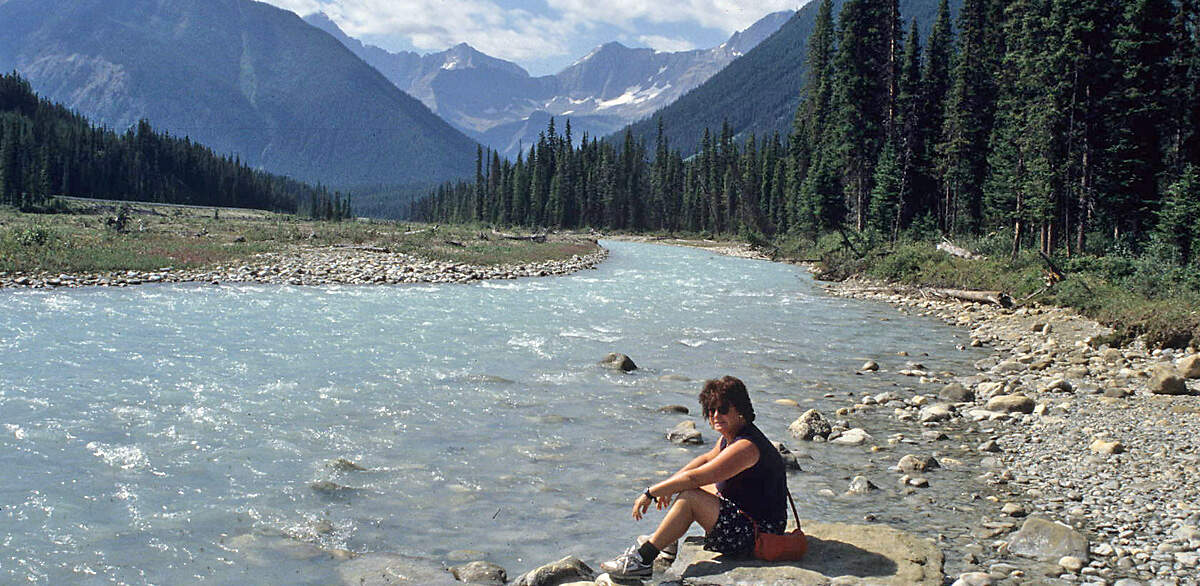

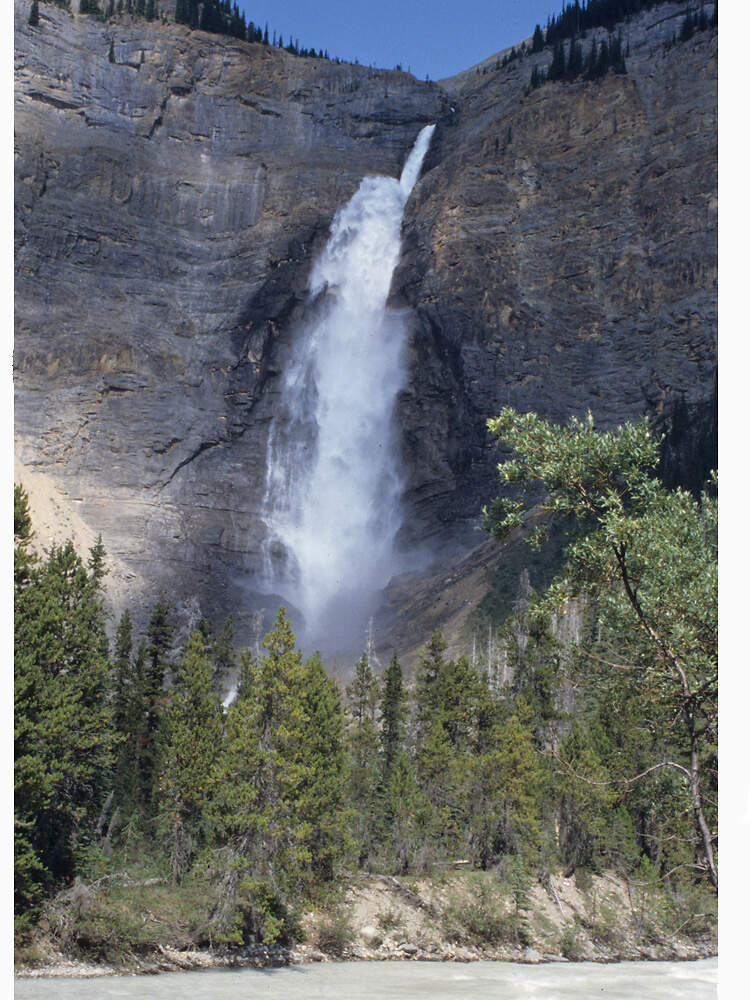

Provinz Alberta Der Jasper-Nationalpark ist der größte Nationalpark in den kanadischen Rockies. Er schließt im Süden an den Banff-Nationalpark und im Westen an den Mount Robson-Provinzpark an. Die Ortschaft Jasper mit rund 4'000 Einwohnern liegt innerhalb des Parks. Der Park wird vom Athabasca River durchflossen, der seinen Ursprung im Athabasca-Gletscher hat, einem Teil des Columbia Icefields. Etwa 30 km südlich von Jasper stürzt er über die Athabasca Falls 24 m in die Tiefe. Wichtige Zuflüsse sind Sunwapta, Miette und der Maligne, der den bis zu 50 m tiefen Maligne Canyon bildet. Der Lake Maligne ist mit rund 20 km² der größte See im Park. Weitere bekannte Seen sind der Medicine Lake, der ebenfalls vom Maligne gespiesen wird und scheinbar keinen Abfluss hat, weil der Maligne ihn unterirdisch wieder verlässt, und die nahe Jasper gelegenen kleinen Pyramid-(95 ha) und Patricia-(53 ha)Seen. Ebenfalls in der Nähe von Jasper liegt das durch einen 4.7 km langen Rundweg erschlossene Valley of the Five Lakes, wo man leicht zu Biberbeobachtungen kommt und sich wegen der beerenreichen Umgebung auf Treffen mit Braun- oder Schwarzbären einrichten muss. Der Mount Columbia ist der zweithöchste Berg in den kanadischen Rocky Mountains. Der 2'470 m hohe Whistlers Peak bei Jasper wird durch die längste und höchste Seilbahn Kanadas erschlossen. Im Osten des Parks befinden sich die Miette Hot Springs, die mit einer Temperatur von 54°C aus dem Boden kommen und für das kommerziell betriebene Thermalbad auf 40°C gekühlt werden. |

Kootenay-Nationalpark

Mount Revelstoke-Nationalpark

Yoho-Nationalpark

Manning-Provinzpark

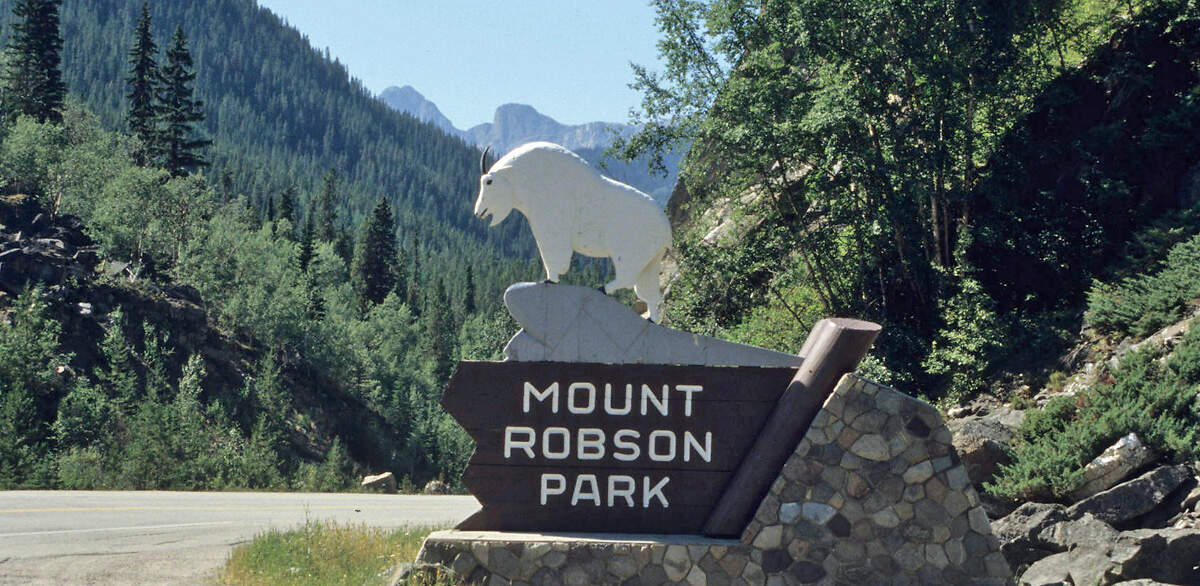

Mount Robson-Provinzpark

|

|

Provinz Britisch-Kolumbien Im Mount Robson-Provinzpark entspringt der Fraser River, der längste Fluss Britisch-Kolumbiens. Dieser durchfließt den über 11 km langen Moose Lake, den größten See des Parks. Besondere landschaftliche Attraktionen sind die 1911 entdeckte Arctomys Cave, die zweittiefste Höhle Kanadas, der Bergsee, ein Gletschersee in 1'628 m Höhe, in dem auch während des Sommers Eisberge schwimmen, der Kinney-See, eine Ausweitung des Robson Rivers und der kleine, aber hübsche Portal Lake, der durch einen 1'5 km langen Fußweg erschlossen ist. |

Wells Gray-Provinzpark

Literatur und Internetquellen

- BC PARKS - MOUNT ROBSON PROVINCIAL PARK

- DIE BESTE REISEZEIT

- MANNING PARK RESORT

- NATIONAL GEOGRAPHIC (2011)

- PARKS CANADA

- SKY WORELL, G. (1990)

- STEPHENSON, M. (1983)

- TOURISM WELLS GRAY - FIVE YEAR STRATEGIC PLAN 2017-2022

Zurück zu Übersicht Lebensräume in Nordamerika

Weiter zu Gewässer und Feuchtgebiete

Gebirge (3): Andere Hochgebirge in Europa

Allgemeines

Hier werden mir Ausnahme der Alpen und der zentraleuropäischen Mittelgebirge europäische Gebirge vorgestellt, deren höchste Erhebungen sich in Höhenlagen von über 2'000 m befinden. Hinsichtlich der Vegetation gelten im Prinzip dieselben Stufen wie bei den Alpen, wobei die Höhenlagen je nach geografischer Breite variieren. Bei den Angaben zur Tierwelt wird jeweils nur auf Besonderheiten verwiesen, weil viele Arten - z. B. Rotfuchs, Dachs, Mauswiesel, Iltis, Baummarder, Fischotter, Wildschwein, Rothirsch oder Reh - weit verbreitet sind und so gut wie überall vorkommen.

1. Kantabrisches Gebirge, 2. Pyrenäen, 3.Iberisches Randgebirge, 4. Kastilisches Scheidegebirge, 5. Sierre Nevada, 6. Apennin/Abruzzen, 7. Tatra, 8. Karpaten, 9. Dinarisches Gebirge, 10. Pindos-Gebirge, 11. Balkan, 12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge, 13. Olymp, 14. Gebirge auf Kreta, 15. Kaukasus, 16. Ural, 17. Skandinavisches Gebirge

1. Kantabrisches Gebirge

|

Nordwestpanien (Asturien, Baskenland, Galicien, Kantabrien, Kastilien-León, Navarra). Das Kantabrische Gebirge hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 480 km und stellt eine Verlängerung der Pyrenäen dar, ist allerdings deutlich weniger hoch. Höchste Erhebung: Torre de Cerredo (2'648 m. ü. M.) in der zentralen Gebirgskette Picos de Europa. Tierwelt: Der auch hier vorkommende Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Kantabrische Gemse (Rupicapra pyrenaica parva). Nationalparks:

|

![]()

2. Pyrenäen

|

Andorra, Frankreich, Spanien. Grenzgebirge. Höchste Erhebung: Pico de Aneto (3'404 m. ü. M.) in Aragonien. Tierwelt: Der isolierte Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Pyrenäen-Steinbock (C. pyrenaica pyrenaica): ehemals in den ganzen Pyrenäen, zuletzt im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, letztes Exemplar im Jahr 2000 eingegangen. Heute Unterart C. p. victoriae wiederangesiedelt. Pyrenäengemse (Rupicapra pyrenaica pyrenaica). Nationalparks:

|

![]()

3. Iberisches Randgebirge

|

Zentralspanien (Kastilien, Valencia, Südaragonien und Südkatalonien) Höchste Erhebung: Pico San Lorenzo (2'271 m. ü. M.) in der Sierra de la Demanda Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

4. Kastilisches Scheidegebirge

|

Zentralspanien, Portugal. Höchste Erhebung: Das "Sistema Central" besteht aus drei Hauptegbirgszügen:

Tierwelt: Westspanischer Steinbock (Capra pyrenaica victoriae), Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti). Nationalparks:

|

![]()

5. Sierra Nevada

|

Südspanien (Granada), Teil der Betischen Kordillere Höchste Erhebung: Pico Mulhacén (3'482 m. ü. M.). Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

6. Apennin, Abruzzen

|

Italien, San Marino. Erstreckt sich über eine Länge von ca. 1'500 km von Ligurien bis nach Kalabrien. Gliederung in Nördlichen, Zentralen, wozu die Abruzzen gehören, und Südlichen Apennin. Höchste Erhebung: Corno Grande (2'912 m. ü. M.) im Massiv Gran Sasso d’Italia der Abruzzen, Provinz Teramo. Tierwelt: Der isolierte Abruzzenbär wurde früher als eigene Unterart, U. a. marsabicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Abruzzengemse (Rupicapra pyrenaica ornata). Nationalparks:

|

![]()

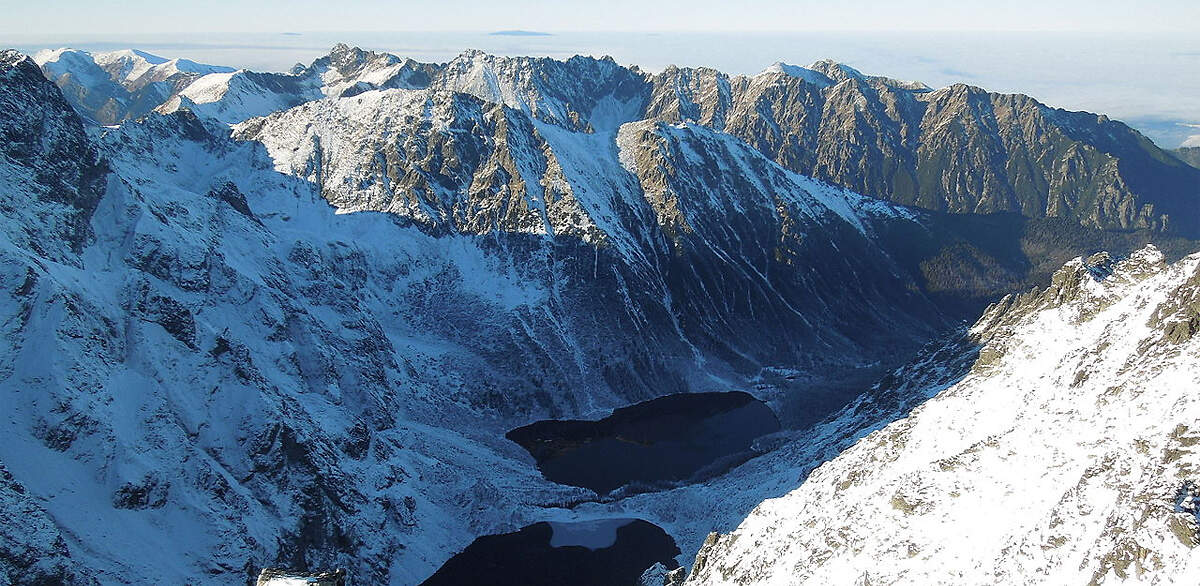

7. Tatra

|

Slowakei, Polen. Fortsetzung des Karpatenbogens Höchste Erhebung: Gerlsdorfer Spitze (2'654 m. ü. M.) Tierwelt: Die Tatragemse ((Rupicapra rupicapra tatrica) ist eine Unterart der Alpengemse. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

8. Karpaten

|

Österreich(Karpatenvorland, marginal), Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Rumänien, Serbien. Die Karpaten bilden einen nach Westen offenen Bogen von (mit der Tatra) ca. 1'300 km Länge. Höchste Erhebungen: Äußere Karpaten: Teufelsspitze im Babia-Góra-Massiv, Polen/Slowakei (1'725 m. ü. M.); Waldkarpaten: Howerla in der Ukraine (2'060 m. ü. M); Ostkarpaten: Pietros in Rumänien (2'305 m. ü. M.); Südkarpaten: Moldoveanu in Rumänien (2'544 m. ü. M.); Siebenbürger Westkarpaten: Cucurbăta Mare (1'849 m) Tierwelt: Karpatenluchs (Lynx lynx carpathica). Wiederangesiedelt: Wisent im Bieszczady-Nationalpark, Poloniny-Nationalpark und Vânători-Neamţ-Naturpark, sowie des Mönchsgeiers. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

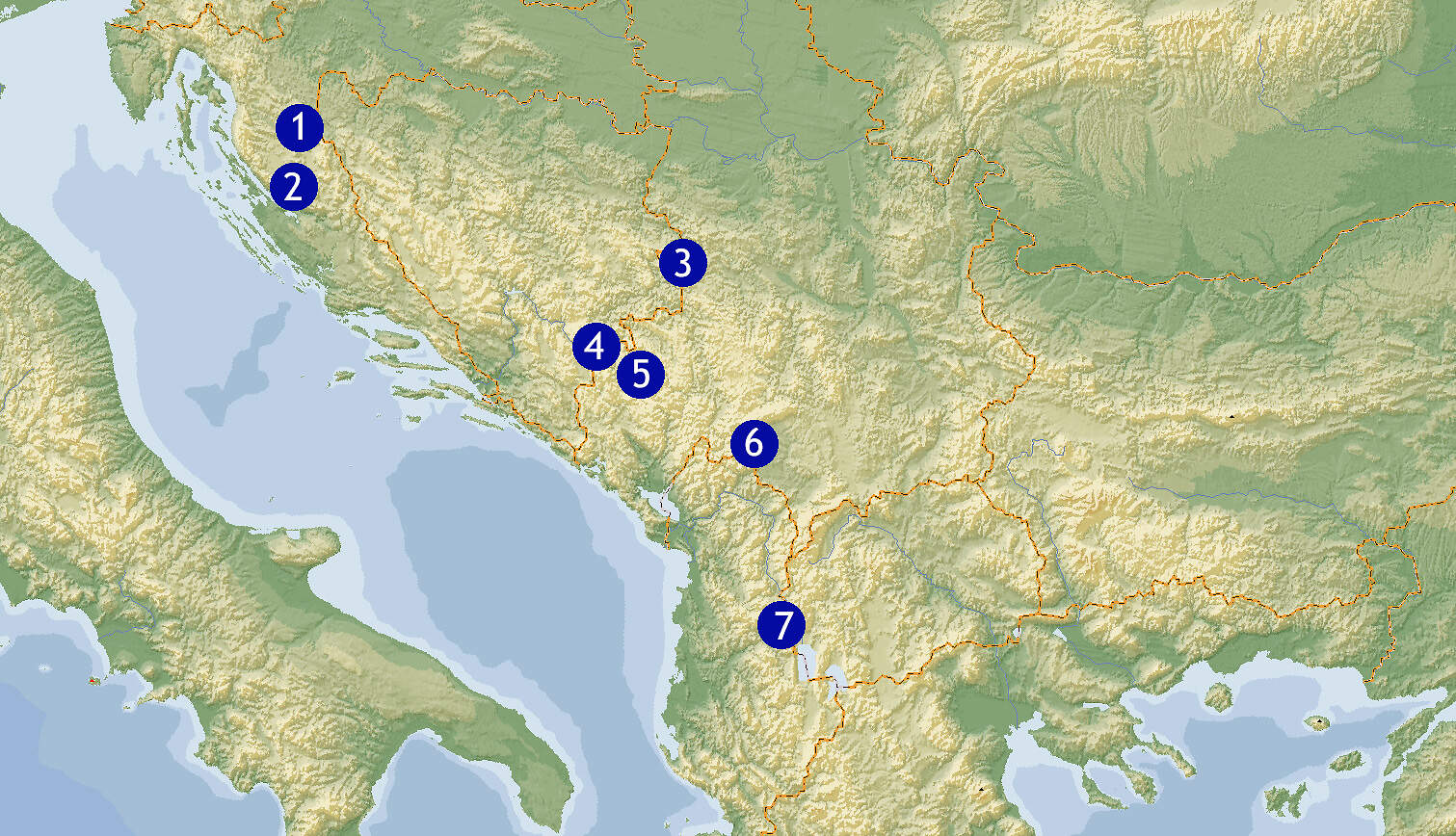

9. Dinarisches Gebirge

|

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien. Schließt an die Julischen Alpen an. Länge ca. 600 km. Höchste Erhebung: Jezerca in Albanien (2'694 m. ü. M.) Tierwelt: Im Dinarischen Gebirge lebt eine etwa 3'000 Individuen umfassende Braunbären-Population, aus der immer wieder Tiere in die Julischen Alpen abwandern und somit den kleinen Bestand bei Tarvis im Dreiländereck Italien-Slowenien-Österreich genetisch auffrischen. Reichhaltige Herpetofauna mit u.a. Griechischer Landschildkröte, Europäischer Sumpfschildkröte, Kaspischer Bachschildkröte (Mauremys caspica), der endemischen Dalmatinischen Spitzkopfeidechse, Östlicher Smaragdeidechse, Riesen-Smaragdeidechse (Lacerta trilineata), Pracht-Kieleidechse (Algyroides nigropunctatus), Adriatische Mauereidechse (Podarcis melisellensis), Scheltopusik, Ringelnatter, Glattnatter, Äskulapnatter, Vierstreifennatter, Katzennatter (Telescopus fallax), Leopardnatter (Zamenis situla), Sandotter, Kreuzotter und Wiesenotter. In Kartshöhlen lebst der gefährdete Grottenolm (Proteus anguinus). Neben den Alpen das einzige Gebirge in dem der Alpensalamander (Salamandra atra prenjensis) vorkommt. Nationalparks:

|

![]()

10. Pindos-Gebirge

|

Albanien, Griechenland (Epirus, Thessalien, Westmazedonien) Höchste Erhebung: Smolikas (2'632 m. ü. M.), zweithöchster Berg Griechenlands Tierwelt: Das Pindos-Gebirge ist ein Rückzugsort für die in Griechenland weitgehend ausgerotteten Braunbären und Wölfe. Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

11. Balkan (Stara Planina)

|

Bulgarien, Serbien, Ost-West-Ausdehnung ca. 600 km. Höchste Erhebung: Botwe (2'376 m. ü. M.), dritthöchster Berg Bulgariens Tierwelt:Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Wiederansiedlung des Gänsegeiers sowie des Mönchsgeiers in Bulgarien. Nationalpark:

|

![]()

12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge

|

Im Südwesten Bulgariens und im Nordosten Griechenlands liegt ein Komplex von drei Gebirgsmassiven, bestehend aus den Rhodopen (BG/GR), dem Rila- (BG) und dem Piringebirge (BG/GR). Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Schneemaus (Chionomys nivalis), Braunbär, Wolf, Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

![]()

14. Kretische Gebirge

|

Auf der Insel Kreta finden sich nebst mehreren Gebirgen, die weniger als 2'000 m hoch sind, drei Hochgebirgsmassive. Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Kretische Wildkatze (Felis silvestris (ev. libyca) cretensis), Kretische Wildziege, Gänsegeier, Bartgeier. Siehe auch unter Kreta. |

![]()

15. Kaukasus

|

Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Russland, Türkei. Höchste Erhebung: Elbrus (in Russland, 5'642 m. ü. M.) Tierwelt: Kaukasusluchs (Lynx lynx dinniki), Persischer/Kaukasischer Leopard (P. p. saxicolor), Syrischer Braunbär (U. a. syriacus), Kaukasus-Maral, Kaukasus-Reh (Capreolus c. caucasicus), Ostkaukasischer und Westkaukasischer Tur, Wildziege, Armenisches Mufflon (Ovis gmelini/orientalis) Kaspisches Königshuhn (Tetraogallus caspius), Kaukasus-Birkhuhn (Lyrurus mlokosiewiczi), Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier. 1925 ausgerottet und wiederangesiedelt: Wisent im Shahdag-Nationalpark. Im frühen 19. Jahrhundert ausgerottet: Kaukasus-Elch (Alces a. caucasicus). Nationalparks:

|

![]()

16. Ural

|

Russland. Nord-Süd-Ausdehnung ca. 2'400 km, Breite im Mittel etwa 50 km. Der Ural ist eigentlich nur ein Mittelgebirge, wird aber wegen seiner geografischen Bedeutung als Grenze zwischen Europa und Asien, und weil gebietsweise sehr wohl alpine Verhältnisse herschen, hier aufgenommen. Höchste Erhebung: Narodnaja (1'895 m. ü. M.), im südlichen Ural Jamantau (1'640 m. ü. M.) Tierwelt: Typische sibirische Fauna einschließlich Nordluchs (Lynx l. lynx), Vielfrass, Zobel (Martes zibellina), Sibirisches Reh, Sibirisches Waldren (Rangifer. t. valentinae). Nationalparks:

|

![]()

17. Skandinavisches Gebirge

|

Norwegen, Schweden, Finnland Höchste Erhebungen: Rondslottet im Rondane-Massiv, Norwegen (2'178 m. ü. M.); Kebnekaise im Kebenkaise-Massiv, Schweden (2'097 m. ü. M.) Tierwelt: Nordluchs (Lynx l. lynx) , Wolf, Polarfuchs, Braunbär, Vielfrass, Elch, Bergrentier oder Fjällren (R. t. tarandus), weitgehend (halb-)domestiziert, reine Wildpopulation nur noch im norwegischen Dovrefjell und im Rondane-Bergmassiv. Moschusochse 1947-1953 im Dovrefjell angesiedelt. Weißschwanzseeadler, Alpenschneehuhn, Moorschneehuhn, Regenbrachvogel, Schneeeule, Sperbereule. Nationalparks:

|

![]()

Tabelle: Hochgebirgsgipfel in Europa

![]()

Andere Gebirgs-Nationalparks

|

Italien

|

|

Portugal

Spanien

|

Literatur und Internetquellen

- ARNOLD, E.N. & BURTON, J.A. (1978)

- AVIBASE

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- PROTECTED PLANET

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (4) Zentralasiatische Hochgebirge

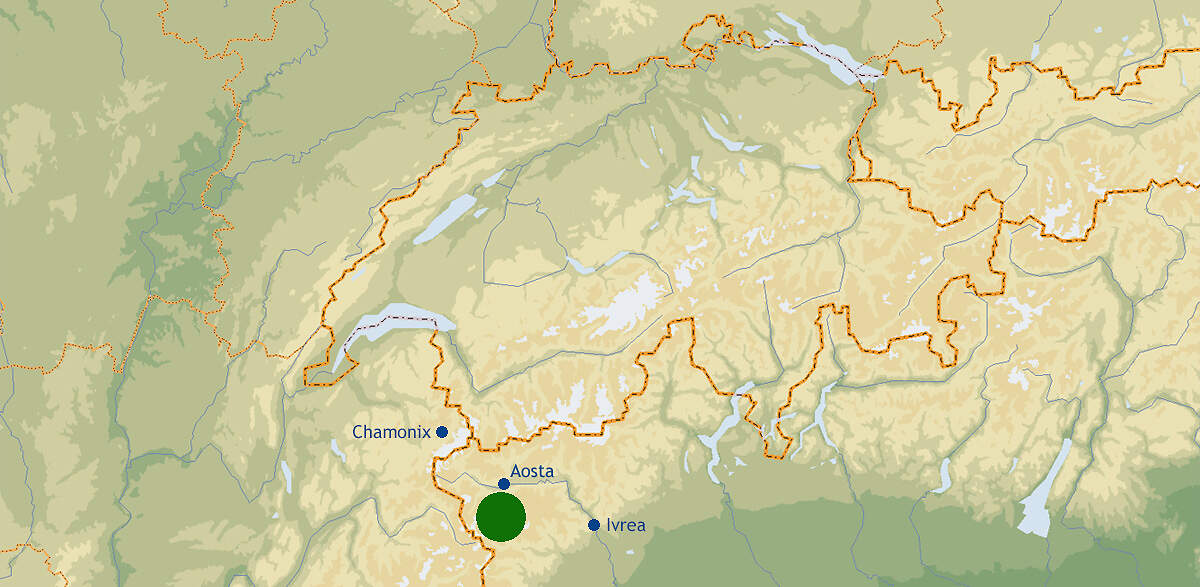

Gebirgs-Nationalparks - Gran Paradiso

|

|

Lokalisation: Westalpen, Autonome Region Aostatal und Region Piemont. In den Dörfern Cogne, Valsavarenche und Rhêmes-Notre-Dame unterhält der Park je ein Besucherzentrum, in Cogne auch den Botanischen Alpengarten "Paradisia", die ehemaligen königlichen Jagdhäuser werden als Schutzhütten betrieben. Das Gran Paradiso-Massiv war das letzte Rückzugsgebiet des Alpensteinbocks, der sonst überall ausgerottet worden war.1856 erwarb der damalige König Vittorio Emanuele II. von Sardinien-Piemont ein erstes Landstück bei Nivolet und erklärte es zum königlichen Jagdrevier. Weitere Landerwerbungen folgten. Die Gründung eines spezialisierten Wildhüterkorps sowie die Errichtung eines 325 km langen Systems von Saumpfaden, die heute als Wanderwege dienen, gehen ebenfalls auf sein Betreiben zurück. Sein Enkel Vittorio Emanuele III., der 1913 letztmals eine Jagd durchführte, aber die Jagddistrikte weiter unterhielt, übertrug als König von Italien 1920 seine Ländereien und Rechte dem italienischen Staat, der das Gebiet 1922 zum ersten italienischen Nationalpark erklärte. Der Nationalpark reicht von der submontanen bis zur nivalen Höhenstufe. Der Gran Paradiso ist der höchste Gipel der Grajischen Alpen im engeren Sinne (d. h. ohne Mont-Blanc-Massiv). Etwa ein Fünftel der Fläche sind mit Grasfluren und Alpweiden bedeckt, ein weiteres Fünftel mit Laub-, Misch- und Nadelwäldern. Die übrige Fläche besteht aus Fels- und Schutt sowie Firn und Gletschern. VegetationIn den tieferen Lagen stehen Rotbuchen- und Flaumeichenwälder (Quercus pubescens), Kastanienselven sowie, in Bachtälern, Ahorn-Lindenwälder. Dominierende Koniferen sind Fichte, Waldföhre, Lärche und Arve (Pinus cembra). Die Weiden und alpinen Rasen sind sehr artenreich. Insgesamt wurden im Park 974 Arten Gefäßpflanzen nachgewiesen, darunter 81 für die Alpen bzw. Westalpen endemische. TierweltIm Park wurden 40 Säugetierarten nachgewiesen. Die häufigsten Huftierarten sind Alpensteinbock und Alpengemse, daneben kommen Reh und Wildschwein sowie gelegentlich der Rothirsch vor. Die Großraubtiere wurden ausgerottet, in jüngerer Zeit werden aber Wolf und Luchs wieder gelegentlich gesichtet. An Kleinraubtieren kommen Rotfuchs, Hermelin, Mauswiesel (Mustela nivalis), Dachs, Baum- und Steinmarder vor. Auffälligste Vertreter der Nagetiere sind Alpenmurmeltier und Eichhörnchen. Der Gran Paradiso ist ein ornithologisch bedeutsames Gebiet (IBA IT008) mit mindestens 118 nachgewiesenen Vogelarten, wovon 100 Brutvogelarten, darunter Bartgeier, Steinadler, Schlangenadler, Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Steinhuhn, Uhu, Schwarzspecht, Alpendohle und Feldlerche. Die Herptofauna ist durch 4 Amphibien- und 8 Reptilienarten vertreten. Von der Bachforelle und vom Bachsaibling gibt es stabile Populationen. |

Literatur und Internetquellen:

- AVIBASE - GRAN PARADISO NATIONAL PARK

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- BIRDLIFE DATA ZONE - GRAN PARADISO

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- GIACOMETTI, M. (Hrsg., 2006)

- PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

- VALLE D'AOSTA

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Zurück zu Gebirge (1)

Weiter zu Schweizer Nationalpark

Gebirgs-Nationalparks - Schweizer Nationalpark

|

|

Lokalisation: Zentralalpen, Kt. Graubünden, Unterengadin und Val Müstair auf dem Gebiet der Gemeinden Zernez, S-chanf, Scuol und Val Müstair In Zernez unterhält der Park ein Besucherzentrum. Im Park gibt es ein Wanderwegnetz von 100 km, 18 Rastplätze sowie 7 Parkplätze entlang der Ofenpassstraße. Mitten im Park liegt in einer kleinen Exklave das Hotel Il Fuorn, eine weitere Unterkunft bietet die Chamanna Cluozza. Im Winter ist der Park nicht begehbar (Skifahren verboten). Der Nationalpark reicht von der subalpinen bis zur nivalen Höhenstufe. Etwa 28% der Fläche sind mit Nadelwäldern bedeckt, 21% mit alpinen Rasen. Die andere Hälfte besteht aus Fels- und Schutt sowie Firn. Sämtliche Gletscher im Parkgebiet sind im Verlauf der vergangenen 100 Jahre verschwunden, das letzte Dutzend ab 1973. Das bedeutendste Fließgewässer ist der 42 km lange Spöl, der ober- und unterhalb des Parks zu den Stauseen Lago di Livigno und Lai dad Ova Spin aufgestaut wurde und der in den Inn mündet. Sein wichtigster Zufluss im Park ist die Ova dal Fuorn, welche die Grenze zwischen der Ortler- und der Sesvennagruppe markiert. 23 bis 1.5 ha große und 8.5 m tiefe Karseen bilden auf 2'600 m Höhe die Lais da Macun, eine Seenplatte, die als Exklave seit 2000 zum Nationalpark gehört. VegetationIm Gebiet des Ofenpasses wurde früher Eisen, Kupfer, Blei und Silber gefördert und verhüttet. Dazu wurden die Wälder kahlgeschlagen. Große Flächen des Parks sind daher heute mit relativ jungen Pionierwäldern bedeckt, die fast ausschließlich aus Bergföhren bestehen. Im weiteren gibt es subalpine Mischwälder mit Fichten, Bergföhren, Lärchen und Arven (Pinus cembra). Der hohe Bestand an Huftieren, namentlich Rotwild, verhindert die Ausdehnung der Wälder und führt zur Bildung von Kurzrasen, die sehr viel artenreicher sind, als vor der Gründung des Parks, als die Alpweiden mit Rindern bestoßen wurden. TierweltZum Zeitpunkt der Parkgründung war die Alpengemse die einzige Huftierart, die in namhafter Zahl vorkam. Trotz fehlender Bejagung schwankt ihr Bestand seit 1920 zwischen zwischen 1'000 und 1'700 Stück. Der Rothirsch verschwand im Engadin bereits im 17. Jahrhundert als Standwild und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts ganz ausgerottet. Ab 1896 wanderten aus Tirol wieder erste Hirsche ins Unterengadin ein. 1915 lag der Bestand in Nationalpark bei 9 Stück. In der Folge vermehrte er sich rasant. Um 1980 lebten während des Sommers um die 3'000 Hirsche im Park. Dieser Überbesatz führte zu Schäden an der Vegetation und zum Teil massiven Wintersterben. Durch Sonderabschüsse inner- und außerhalb des Parks und später durch die Einführung einer zweistufigen Jagd im ganzen Kanton gelang es, des Problems einigermaßen Herr zu werden. Heute sind es noch rund 1'800 Stück Rotwild, die sich während des Sommerhalbjahrs im Park aufhalten. Trotz seit 1612 bestehendem striktem Jagdverbot wurde der Alpensteinbock 1640 in Graubünden ausgerottet. 1920 wurden erstmals wieder 7 Tiere aus den Wildparks Interlaken-Harder und Peter und Paul im Nationalpark angesiedelt. Immer wieder fielen Tiere Wilderern, hauptsächlich aus dem Livigno, zum Opfer, was mit der Gründung des angrenzenden Stilfserjoch-Nationalparks gebessert hat. Heute liegt der Steinwildbestand bei 300 Tieren. Rehwild kommt im Park nur in geringer Zahl und nur in den tieferen Lagen vor. Die Großraubtiere wurden in der Schweiz alle ausgerottet, der Luchs wurde wieder angesiedelt, Bär und Wolf wanderten spontan aus Italien ein. Im Nationalpark missglückten illegale Wiederansiedlungsversuche von Luchsen, aber 2020 konnte ein eingewanderter Luchs dokumentiert werden. Seit 2016 gibt es im und um den Park auch wieder Wölfe. 1904 war der letzte Bär der Schweiz auf dem Gebiet des nachmaligen Nationalparks abgeschossen woirden. 2001 wurde erstmals wieder ein aus der Trentino-Population stammender Bär am Ofenpass gesichtet. Seitdem kommt es immer wieder zu Bärenbesuchen. An Kleinraubtieren kommen Rotfuchs, Hermelin, Mauswiesel (Mustela nivalis), Dachs, Baum- und Steinmarder vor. Auffälligste Vertreter der Nagetiere sind Alpenmurmeltier und Eichhörnchen. Der Schweizer Nationalpark ist mit mindestens 82 nachgewiesenen Vogelarten Teil eines ein ornithologisch bedeutsamen Gebiets (IBA CH025). Zu den Brutvögeln gehören Steinadler, Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Steinhuhn, Uhu, Schwarzspecht, Tannenhäher und Alpendohle. Vom im Jahr 1900 im Alpenraum ausgerotteten Bartgeier wurden von 1991-2007 insgesamt 26 Nachzuchtvögel aus Zoos und Zuchtstationen im Park und einige weitere im benachbarten Stilfserjoch-Nationalpark ausgewildert. 2007 brütete das erste Paar auf Schweizer Seite erfolgreich in der Val Tantermozza. 30 Jahre nach Beginn der Aktion gab es in den beiden Parks je 3 Brutpaare. Die Reptilien sind durch die Kreuzotter und die Waldeidechse (Lacerta (= Zootoca) vivipara) vertreten, die Ampibien durch Grasfrosch und Bergmolch. Besonders reichhaltig ist die Schmetterlingsfauna mit 108 nachgewiesenen Arten. |

Literatur und Internetquellen:

- AVIBASE - SWISS NATIONAL PARK

- BIRDLIFE DATA ZONE - LOWER ENGADINE AND SWISS NATIONAL PARK

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- BURCKHARDT, D. (1980)

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- GIACOMETTI, M. (Hrsg., 2006)

- PARC NAZIUNAL SVIZZER

- STIFTUNG PRO BARTGEIER

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Zurück zu Gebirge (1)

Weiter zu Gebirge (2)

Geschützte Feuchtgebiete - Gediz-Delta

|

|

Der in der Antike "Hermos" genannte Gediz ist mit 405 km der zweitlängste Fluss, der aus Kleinasien dem Ägäischen Meer zuströmt. In seinem Unterlauf hat er im Verlauf der Zeit mehrfach das Bett gewechselt und dabei ein ca. 400 km² großes Delta aufgeschwemmt. Dieses ist eines der bedeutendsten Feuchtgebiete im Mittelmeerraum. 261.6 km² mit vier Salzlagunen von 34.5 km² Fläche, 50 km² Salzmarschen und 6.5 km² Süßwassersümpfen gelten als ornithologisch bedeutendes Gebiet (IBA TR016), und 149 km³ bilden seit 1998 das RAMSAR-Schutzgebiet Nr. 945. Der Unterlauf des Flusses mit dem Marmara-See wurde von der IUCN als "Key Biodiversity Area" eingestuft [3; 4; 7]. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 16.8ºC, der mittleren monatliche Tiefstwert 7.8ºC, der Höchstwert 26.8°C. Die Sommermonate sind trocken, Regen fällt hauptsächlich im Winterhalbjahr, der Jahresniederschlag liegt bei 544 mm. Neben Lagunen, Flussläufen, Salz- und Süßwassersümpfen gibt es im Gebiet auch Dünen, zeitweilig feuchte Wiesen, Trockenwiesen, immergrünes Phrygana-Buschland und kleine Wälder. Hauptsächliche menschliche Aktivitäten sind Salzgewinnung, Fischerei, Weidewirtschaft sowie Garten- und Ackerbau. Überweidung, Intensivierung der Landwirtschaft, unangemessene Wassernutzung und Gewässerverschmutzung sowie von der benachbarten Millionenstadt Izmir ausgehende Freizeitaktivitäten sind die wichtigsten Gefahren, die das Schutzgebiet bedrohen [3; 4; 7]. VegetationEs wurden 308 Arten Gefäßpflanzen aus 206 Gattungen und 60 Familien nachgewiesen, darunter viele Halophyten. Die Riedflächen und Ufer der Wasserläufe sind mit Schilfrohr (Phragmites australis) und Rohrkolben bestanden, auf den Sandflächen wachsen Tamarisken (Tamarix sp.) und im hügeligen Gebiet Affodil (Asphodelus microcarpos), Terpentin-Pistazie (Pistacia terebinthus), Steineiche, Echte Feige and Kopfiger Thymian (Thymbra capitata). Entlang der Küste steht Europäischer Queller (Salicornia europaea) in dichten Beständen. Landeinwärts dominieren Fuchsschwanzgewächse der Gattungen Arthrocnemum, Holocnemum und Halimione [7]. TierweltDas Gediz-Delta hat eine vielfältige Fauna, zu der auch Südlicher Weißbrustigel (Erinaceus concolor), Wildschwein, Steinmarder, Dachs, Rotfuchs und Goldschakal gehören. Es wurden 35 Arten Reptilien und Amphibien nachgewiesen, nämlich 2 Schwanz- und 5 Froschlurche, 6 Schildkröten, 10 Echsen und 12 Schlangen. Im Mündungsbereich des Gediz wurden 56 Fischarten aus 24 Familien gefunden [1; 2; 4]. Hauptattraktion für zoologisch interessierte Besucher ist natürlich die Avifauna. Es wurden 289 Vogelarten festgestellt, von denen 28 Arten gefährdet sind. Um die 90 Arten brüten im Gebiet. Etwa 2'500 Paare des Rosaflamingos brüten hier, auch Krauskopfpelikan, Rost- und Brandgans, Rötelfalke (Falco naumanni), Austernfischer, Säbelschnäbler, Stelzenläufer, Triel (Burhinus oedicnemus) und Spornkiebitz sowie diverse Möwen, Seeschwalben und Lerchen zählen zu den Brutvögeln. Im Winter versammeln sich hier über 80'000 Gastvögel, darunter etwa 25'000 Flamingos und 2-3'000 Blesshühner. Auch für Durchzügler ist das Delta ein wichtiger Rastplatz. [4; 5; 6; 7]. |

Literatur und Internetquellen:

- ARSLAN, D., OLIVIER, A., YASAR, C. et al. (2018)

- BAYHAN, B., KAYA, M. & SEVER, T. M. (2008)

- BIRDLIFE DATA ZONE - GEDIZ-DELTA

- DOGA DERNEGI

- IZMIR BIRD PARADISE NATIONAL PARK

- ONMUS, O., DURUSOY, R. & EKEN, G. (2009)

- RAMSAR CONVENTION

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Siedlungsraum

Stehende Gewässer und Feuchtgebiete

|

(11.1) Fließgewässer (auf separater Seite) |

|

Stehende Gewässer

|

|

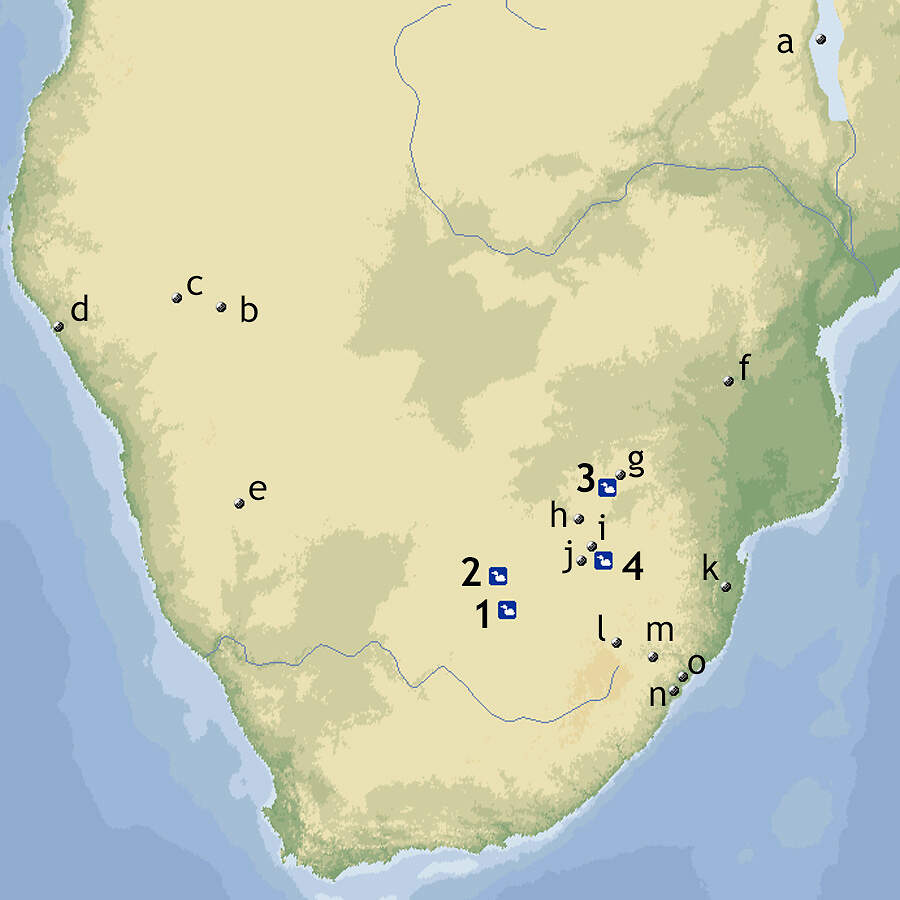

AllgemeinesEs gibt im südlichen Afrika zwar jede Menge Stauseen, wie z.B. den bis 70 km km² großen und über 90 m tiefen Speicherstausee Sterkfontein Dam, der bei Bedarf über die Wilge den Vaal Dam speist. Natürliche große Seen sind jedoch selten. Weitaus der bedeutendste und faunistisch interessanteste ist der Malawi- oder Niassasee, der drittgrößte See Afrikas. Mit einer Fläche von 29.600 km² ist er beinahe so groß wie Belgien. Seine mittlere Tiefe beträgt knapp 300, seine maximale Tiefe 704 m. Er fasst über 8 Billiarden Liter Wasser - 175 mal so viel wie der Bodensee. Wenig südlich davon und ebenfalls am Lauf des Shire liegt der 450 km² große und bis 250 m tiefe Malombesee. Häufiger sind Flachseen, z.B. der etwa 2'400 km² große und nur 1-2 m tiefe Chilwasee in Malawi, der 4'500 bis 10'000 km² große und bis rund 4 m tiefe Bangweulusee in Sambia, der 45 km² große und etwa 5 m tiefe Amarambasee in Mosambik oder der bis 100 km² große, periodisch austrocknende Liambesisee im Caprivizipfel Namibias. In niederschlagsärmeren Gebieten können Flachseen den Charakter europäischer Steppenseen haben, indem ihr Wasser schwach alkalisch ist, so etwa bei der etwas über 20 km² großen und bis 11 m tiefen Barbers Pan in der südafrikanischen Nordwest-Provinz. Die früher nur periodisch Wasser enthaltende Kamferspfanne im Nordkap wurde durch Wassereinleitung zu einem permanenten Flachsee von 400 ha, der bis zu 50'000 Zwergflamingos anzieht. Ferner gibt es zahllose Kleinseen, von denen die meisten flach sind und viele periodisch austrocknen. Durch Bergbau, Industrialisierung und Intensivierung der Landwirtschaft sind mache davon als Lebensraum gefährdet. Vereinzelt kommen aber auch Dolinen vor, Karstseen, die durch den Einbruch unterirdischer Höhlen entstanden sind, so der nur etwas über ein Hektar große aber über 70 m tiefe Otjikotosee in Namibia oder der Kashibasee in Sambia mit einer Fläche von 3.5 ha und einer Tiefe von über 100 m. Die stärkste bekannte natürliche Quelle der Südhalbkugel, das "Auge von Kuruman" ("Die Oog"), bildet einen großen Quelltopf. TierweltIm Malawisee leben rund 450 Fischarten, die meisten sind Buntbarsche, viele davon endemisch. In stehenden Gewässern jeder Größe wurden im südlichen Afrika im Interesse der Sportfischerei oder der Mückenbekämpfung alle möglichen und unmöglichen Fischarten eingesetzt, so hat der Verfasser in einem Tümpel mitten im Damaraland Guppies (Poecilia reticulata) gefunden. Solche Exoten können den heimischen Arten das Leben schwer machen. Trotzdem hat z.B. im Auge von Kuruman der endemische Messingmaulbrüter (Pseudocrenilabrus philander), von dem es übrigens auch eine Unterart (P. philander dispersus) im Otjikotosee gibt, den Einsatz von Goldfischen, Karpfen, Barben und standortfremden Buntbarschen überlebt. Im Otjikotosee wurde die hochbedrohte, im Guinas-See endemische Tilapia guinasana eingesetzt. Kap-Fingerotter kommen in praktisch allen Gewässertypen vor. Bevorzugt werden Gewässer mit dichter Ufervegetation. Auch kleinere Stauhaltungen auf Farmen werden häufig genutzt. Die Starrbrust-Pelomeduse (Pelomedusa subrufa), die auch in kleinen Gewässern vorkommt, ist die häufigste und am weitesten verbreitete aquatische Schildkrötenart im südlichen Afrika. |

Nationalparks und andere Schutzgebiete

Bloemhof-Dam- und Sandveld-Naturschutzgebiete, Nordwestprovinz und Freistaat

|

|

Der Bloemhof Dam ist eine Stauhaltung des Vaal. Er liegt an der Grenze von Nordwest-Provinz und (Oranje-) Freistaat. Er hat eine Fläche von 223 km² und eine Tiefe bis etwa 30 m, im Mittel von 5.7 m. Wegen der geringen Tiefe und der flachen Landschaft hat der 1970 fertiggestellte Staudamm eine Länge von 4'270 m. Es herrscht ein Steppenklima. die mittlere Monatstemperatur beträgt 14ºC im Januar und 28ºC im Juni, die Minima und Maxima liegen bei 0 bzw. 32ºC. Der Jahresniederschlag beträgt etwa 500 mm. Der Stausee wird umgeben vom Bloemhof-Dam-Naturschutzgebiet (Nordwest-Provinz) und dem Sandveld-Naturschutzgebiet (Freistaat), die von Grasland und Kalahari-Dornveld bedeckt sind und zusammen eine Fläche von gegen 500 km² aufweisen. Der Stausee weist die größte Karpfenpopulation Südafrikas auf. Häufige einheimische Fische sind Oranje-Schlammfisch (Labeo capensis), Moggel (Labeo umbratus), Kleinmaul-Gelbfisch (Labeobarbus aeneus) und Afrikanischer Raubwels (Clarias gariepinus). Der Bloemhof Dam des Vaal ist ein bedeutendes Vogelschutzgebiet (IBA ZA029) in dem ständig etwa 5'000, in Spitzenzeiten über 10'000 Wasservögel leben. Auf dem 85 km langen Stausee und in den angrenzenden Naturschutzgebieten kommen mindestens 295 Vogelarten vor, darunter Nimmersatt, Afrikanischer Löffler, Zwerg- und Rosaflamingo, Fahlregenpfeifer (Charadrius pallidus), Schwarzflügel-Brachschwalbe (Glareola nordmanni) und Raubseeschwalbe (Hydroprogne caspia). |

Barbers-Pan-Naturschutzgebiet, Nordwest-Provinz

![]()

Weitere Schutzgebiet mit Seen, Stau-, Flach- und Kleinseen

(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

|

|

Malawi: Chilwa-See (Ramsar-Gebiet 869) Namibia: Hardap-Wildpark, Daan Viljoen-Wildpark Gauteng: Rondebult-Vogelschutzgebiet |

Feuchtgebiete

|

|

AllgemeinesDer Wechsel von ausgesprochenen Trocken- und Regenzeiten und die saisonal hohen Niederschläge in den Quellgebieten im Gebirge haben eine sehr unterschiedliche Wasserführung der Flüsse zur Folge. Viele davon treten während der Regenzeit über ihre Ufer und überschwemmen große Flächen. In diesen Schwemmebenen können in der Folge Feuchtwiesen, Sümpfe oder Schilfgebiete entstehen, die mit - vielfach temporären - Wasserflächen durchsetzt sind. In niederschlagsreichen Gebieten können Feuchtgebiete auch dadurch entstehen, dass sich Regenwasser in Senken sammelt, wo es dann mit der Zeit verdunstet oder allmählich abfließt. Solche Feuchtgebiete werden "Dambo" genannt. Die maximale Ausdehnung der Feuchtgebiete ist erheblich. So können z.B. in Sambia die "Dambos" bis zu 12.5 % der Landesfläche einnehmen. Bedeutende Feuchtgebiete im Einzugsgebiet des Sambesi sind der Nyamboma-Sumpf in Angola (bis 1’000 km²), die saisonale Schwemmebene im Barotseland Sambias (bis 7’700 km²), der Linyanti-Sumpf des Chobe in Namibia (bis 3’800 km²), die Bangweulu-Sümpfe Sambias, deren größter wenigstens 7'000 km² abdeckt, und die am Kafue, die vor der Flussregulierung bis 5'000 km² umfassten, sowie die Shire-Sümpfe in Malawi und Mosambik (bis 1'300 km²). Die bekanntesten Feuchtgebiete im Einzugsgebiet des Limpopo sind der bei Naboomspruit (heute Mookgophong) gelegene, 160 km² große Nylsvlei und die knapp 80 km² umfassende Makuleke-Schwemmebene am Zusammenfluss von Limpopop und Luvhuvu, beide in der Limpopo-Provinz Südafrikas. Das Okavango-Delta Botswanas ist eine sehr dynamische Landschaft. Etwa 4'000 km² sind trockene Inseln, etwa 10'000 km² sind zumindest zeitweilig überschwemmt oder sind permanente Sümpfe. Im Namib bildet der Hoanib eine weitläufige Schwemmebene, in der sich der Gui-Uiri-Sumpf befindet. TierweltDie Vegetation der Feuchtgebiete ist eine wichtige Nahrungsressource für herbivore Säugetiere. Besonders an diesen Lebensraum angepasst sind Sitatunga, Wasserbock, Litschi-Wasserbock, Puku (Kobus vardonii) und Großriedbock (Redunca arundinum). Von den über 400 Vogelarten, die in größeren Feuchtgebieten zu finden sind, ist etwa ein Viertel von offenen Wasserflächen abhängig. Der augenfälligste Vertreter der Herpetofauna ist der Nilwaran. Die Starrbrust-Pelomeduse (Pelomedusa subrufa) begegnet vorübergehenden Trockenperioden dadurch, dass sie sich im Boden eingräbt und in einen Torpor verfällt. |

Geschützte Feuchtgebiete

Nylsvlei-Naturschutzgebiet, Limpopo-Provinz

|

|

Bestehend seit 1974, Ramsar-Gebiet seit 1998. Das Gelände, das Grasland, Akaziensavanne und Trockenwald umfasst, wurde ursprünglich von der Naturschutzverwaltung des Transvaals als Zuchtstation für Pferdeantilopen und Tsessebes erworben. Später wurden auch Steppenzebras, Kapgiraffen und Streifengnus angesiedelt. Zur Säugetierfauna gehören auch Warzenschwein, Großer Kudu, Kronenducker, Wasserbock, Großriedbock (Redunca arundinum), Impala,und Steinböckchen, ferner Grüne Meerkatze, Schabrackenschakal, Kap-Fingerotter, Weissschwanz-, Zebra- und Fuchsmanguste, Braune Hyäne, Erdwolf, Falbkatze, Karakal und Leopard. Nylsvlei gehört, gemessen an seiner relativ geringen Größe mit 426 Arten zu den ornithologisch interessantesten Gebieten Südafrikas (IBA ZA007). Die Fischfauna ist artenarm, zur Regenzeit kommen aber Fische in großer Zahl, um zu laichen. Es sind 19 Amphibienarten bekannt, darunter der Afrikanische Ochsenfrosch, 39 Reptilienarten, als auffälligste der Nilwaran, ferner 55 Libellen- und 194 Schmetterlingsarten. |

Marievale-Vogelschutzgebiet, Gauteng

|

|

Marievale ist ein etwa 1'400 ha großes, ehemaliges Bergbaugebiet, das auf einer Höhe von ca. 1'570 m in der Stadt Nigel inmitten von noch aktiven Goldminen liegt. Der stets Wasser führende Blesbokspruit durchfließt das Reservat. Durch die Aufschüttung von Aushubmaterial sind Sümpfe und große, flache, zu einem guten Teil mit Schilf bedeckte Wasserflächen entstanden, die viele Wasservögel und dank einem ausgedehnten Wegnetz und vier Beobachtungsständen auch viele Besucher anziehen. Die Vogelwelt ist sehr vielfältig. Es wurden über 330 Arten nachgewiesen, darunter natürlich viele Sumpf- und Wasservögel, z. B. Zwerg- und Haubentaucher, Schlangenhalsvogel, Riedscharbe (Microcarbo africanus), Grau-, Kuh- und Seidenreiher, Heiliger Ibis, Brauner Sichler, Hagedasch, Afrikanischer Löffler, Nimmersatt, Rosaflamingo, diverse Enten und Limikolen. Im Schutzgebiet wurden Blessböcke angesiedelt. Auch Kap-Fingerotter, drei Mangustenarten, Großriedböcke (Redunca arundinum) und Kaphasen (Lepus capensis) kommen vor. |

![]()

Weitere geschützte Feuchtgebiete

(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

|

|

Die oben unter "Stehende Gewässer" genannnten Seen-Schutzgebiete umfassen zumeist auch ausgedehnte Sümpfe, Riedflächen etc.; weitere geschützte Feuchtgebiete sind: Botswana: Chobe-Nationalpark mit Linyanti-Sumpf (ZA BW001), Moremi-Wildschutzgebiet und Okavango-Ramsarschutzgebiet (IBA BW003) Malawi: Vwaza Marsch-Wildschutzgebiet Namibia: Mudumu-Nationalpark mit Linyanti- und Kwando-Sümpfen (IBA NA 002; Ost-Caprivi), Nkasa-Rupara-Nationalpark (IBA NA 002; Ost-Caprivi) Sambia: Bangweolo-Wildschutzgebiet, Kafue-Nationalpark, Lochinvar-Nationalpark, Süd-Luangwa-Nationalpark, West Lunga-Nationalpark Simbabwe: Kazuma-Pan-Nationalpark, Lake Kyle Recreational Park, Robert McIlwaine Recreational Park (IBA ZW013) Südafrika - Kwazulu-Natal: Ndumo-Wildschutzgebiet (IBA ZA038), Mkuzi-Sümpfe im iSimangaliso-Nationalpark (IBA ZA 043), Franklinvlei-Naturschutzgebiet (IBA ZA069) |

Salzpfannen

|

|

AllgemeinesIn der südwestafrikanischen Trockenzone gibt es große Salzpfannen, als Überreste riesiger Seen, die in früheren, feuchteren Perioden weite Teile der Kalahari-Senke ausfüllten: Die 4’760 km² große Etoscha-Pfanne ist das Relikt des noch viel größeren Ekuma-Sees, der vermutlich auch vom Kunene gespiesen wurde, das System der Makgadikgadi-Pfannen in Botswana mit einer Gesamtfläche von über 16’000 km² ist das, was vom etwa 60'000 km² großen Makgadikgadi-See übrig geblieben ist. Heute sind die Pfannen in der Regel trockene, weite Ebenen bestehend aus Salzkrusten, salzhaltigem Lehm oder kalkhaltigem Untergrund. Vegetation und CharakterpflanzenDie mit - in Makgadikgadi bis zu 5 m mächtigen - Salzkrusten bedeckten Flächen sind natürlich vegetationslos. Auf dem stark salzhaltigem Untergrund der Etoschapfanne wachsen blaugrüne Algen und können wenige salzliebende Gräser, wie Sporobolus spicatus gedeihen. Am Pfannenrand wächst eine Kurzstrauchsavanne mit halophytischen Gräsern, Salzkräutern (Salsola), Salzmelden (Suaeda) und Büschen wie der Blütenblattstrauch Petalidium engleranum. Diese Pflanzen bilden die Nahrungsgrundlage für Damarazebras, Springböcke, Streifengnus und Südafrikanische Spießböcke. TierweltWenn die Pfannen in größeren Zeitabständen voll laufen, entwickelt sich Zooplankton bestehend u. a. aus Ruderfußkrebschen (Lovenula falcifera, Metadiaptomus transvaalensis), Wasserflöhen (Moina micrura), Rädertierchen (Brachionus plicatilis) und gelegentlich Salinenkrebschen (Artemia), das Unmengen von Rosa- und Zwergflamingos anzieht. Barben, Raubwelse (Clarias) und Buntbarsche (Oreochromis) wandern ein und bilden die Nahrungsgrundlage für Rosa- und Rötelpelikane, Riedscharben (Microcarbo africanus), Haubentaucher, Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis), Reiher, Heilige Ibisse, Nimmersatte und Mohrenklaffschnäbel (Anastomus lamelligerus). Ein Dutzend Entenarten tauchen auf und zahllose Limikolen, wie Graukopfmöwe (Ch. cirrocephalus), Sichel- und Zwergstrandläufer (Calidris ferruginea, C. minuta), Kampfläufer, Grünschenkel (Tringa nebularia) und Säbelschnäbler sind zu beobachten. |

![]()

Nationalparks und andere Schutzgebiete mit Salzpfannen

(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

|

|

Botswana: Makgadikgadi-Pans-Nationalpark (4'877 km²), Nxai-Pan-Nationalpark (2'578 km²) Namibia: Etoscha-Nationalpark (22'935 km²) Südafrika - Gauteng: Tswaing-Naturschutzgebiet (19.5 km², ehemals Pretoria-Krater) |

Mangroven, Ästuare

|

|

AllgemeinesMangroven finden sich im Bereich der Mündungsgebiete und Lagunensysteme der in den Indischen Ozean fließenden Flüsse von 33º südlicher Breite an Richtung Norden. Der südlichste Mangrovenbestand ist der des Nahoon-Ästuars in Ost-London (Ostkap). Hauptsächlich kommen Mangroven in Südafrika in Kwazulu-Natal vor, namentlich dem 350 km² großen St.Lucia-See, einer rund 60 Kilometer lange, flache Lagune mit unterschiedlich hohem Salzgehalt. An der Atlantikküste gibt es südlich von Benguela in Mittel-Angola (12°35'S) keine Mangroven mehr. Vegetation und Charakterpflanzen

Relativ euryöke und daher weit verbreitete Arten sind die Schwarze Mangrove (Avicennia marina), die Großblättrige Mangrove (Bruguiera gymnorrhiza) und die Rote Mangrove (Rhizophora mucronata). Eine andere Schwarze Mangrove (Lumnitzera racemosa) und die Gelbe Mangrove (Ceriops tagal) haben spezifischere Anforderungen an ihren Lebensraum und kommen daher in Kwazulu-Natal nur an der Kosi Bay vor. Viele Mangroven-Bestände sind bedroht. In Kwazulu-Natal sind zwischen 1982 und 2006 als Folge von Holzeinschlag und Änderungen im Wasserhaushalt der Ästuare 13 Standorte verschwunden. TierweltDen Sumpfboden der Mangrovenwälder bewohnen Nilkrokodile Schlammspringer, Krabben, wie Mangroven- (Scylla) und Winkerkrabben und verschiedene Schneckenarten. Der auffälligste Vogel ist der Schreiseeadler, der am offenen Wasser stehende Mangroven als Warten benutzt, um nach Beute Ausschau zu halten. |

![]()

Nationalparks und andere Schutzgebiete mit Mangroven

(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

|

|

Mosambik: Banhine-Nationalpark, Maputo Special Reserve Südafrika - Kwazulu-Natal: iSimangaliso-Wetland-Park (Lake St. Lucia, Lake Sibaya, Kosi Bay-Seen; IBAs ZA039, ZA040, ZA044), Umlalazi-Naturschutzgebiet (IBA ZA047), Beachwood Mangrove Nature Reserve (Durban) Südafrika - Ostkap: Dwesa-Cwebe-Naturschutzgebiet

|

![]()

Literatur und Internetquellen:

- BIRDLIFE INTERNATIONAL - IMPORTANT BIRD AREAS

- BIRDLIFE SOUTH AFRICA - KAMFERS DAM

- CHIDUMAYO, E.N. (1992)

- CHITTENDEN, H. (1992)

- FRIENDS OF NYLSVLEI

- KÜPPER, C. & T. (1999)

- MILLS, G & HES, L. (1999)

- NEL, J. A. & SOMERS, M. J. (2007)

- RAJKARAN, A. (2011)

- RAMBERG, L., HANCOCK, P., LINDHOLM, M., MEYER, THORALF, RINGROSE, SUSAN , SLIVA, J., VAN AS, J. & VANDERPOST C. (2006)

- RAMSAR SITES INFORMATION SERVICE

- SANPARKS - Parks

- SCOTT, L. 554: Karstveld Sink Holes, updates Nov. 2013

- SEAMAN, M. T., ASHTON, P. J. & WILLIAMS, W. D. (1991)

- South African Wetlands Conservation Programme

- STUART, C. & T. (1993)

- STUART, C. & T. (1995)

Zurück zu Übersicht Südliches Afrika

Weiter zu Kapregion

Fliessgewässer

Fließgewässer

|

|

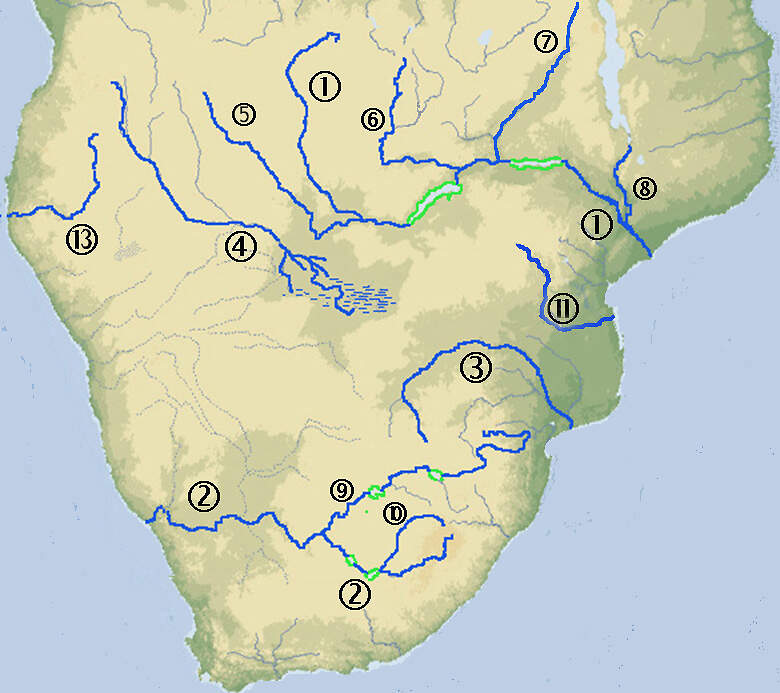

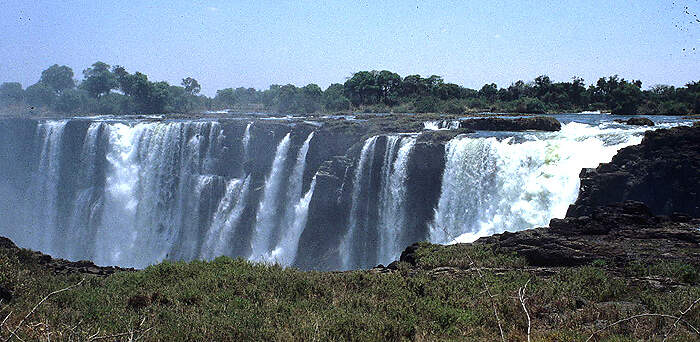

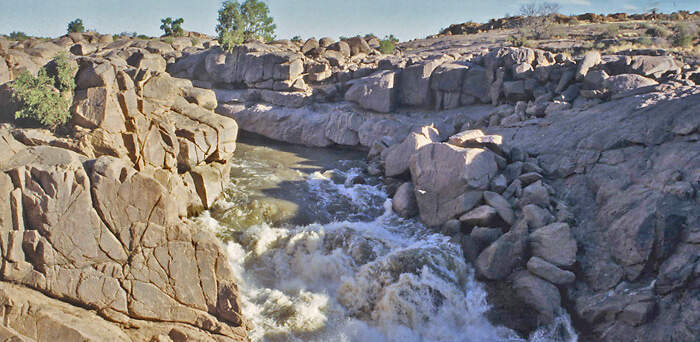

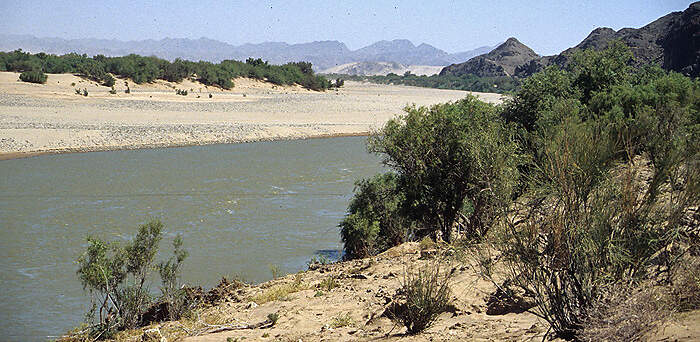

AllgemeinesEs gibt im südlichen Afrika permanent Wasser führende und zeitweilig trockenfallende, sogenannte ephemere Flüsse. Nur zwei der stets fließenden Flüsse münden in den Atlantik, einer endet in einem Binnendelta und die übrigen entwässern in den Indischen Ozean. Manche Flüsse weisen hohe Wasserfälle auf, die dazu führen, dass sich die Fischfauna ober- und unterhalb des Falls deutlich unterscheiden. Durch den Menschen wurden Änderungen der Fischfaunen durch den Bau von Staudämmen und die Ansiedlung gebietsfremder Arten, etwa des Karpfens, der Schleie, der Bachforelle oder der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) verursacht. Letztgenannte stellt eine erhebliche Gefährung für z. B. den Kap-Buschfisch (Sandelia capensis) dar. |

Sambesi

Oranje

Limpopo

|

|

Ein weiteres wichtiges Fluss-System ist das des 1'750 km langen Limpopo (3), der als Krokodilfluss auf einer Höhe von 1'727 m am Witwatersrand in der Südafrikanischen Provinz Gauteng entspringt, erst nach Norden fließt, sich mit dem Marico River vereinigt und ab dort "Limpopo" genannt wird, danach einen großen Halbkreis bildet, der die Grenze Südafrikas zu Botswana und Simbabwe und die Nordgrenze des Kruger-Nationaparks markiert, am Dreiländereck nach Mosambik eintrtt und schließlich bei Xai-Xai in den Indischen Ozean mündet. Im Einzugsgebiet von Crocodile und Marico gibt es eine Anzahl Staudämme. Der Oberlauf des Limpopo hat jedoch eine unregelmässige Wasserführung, oft fällt er ganz trocken, sodass auf Stauhaltungen verzichtet wurde. Bekannte Zuflüsse sind Luvhuvu, Shingwedzi, Letaba und Olifants. Tierwelt: Im Limpopo wurden, wie so oft in Südafrika, zahlreiche nicht-einheimische Arten eingesetzt, darunter Karpfen, Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix), Flussbarsch, Bach- und Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), Schwertträger (Xiphophorus helleri) und Koboldkärpfling (Gambusia affinis). An heimischen Arten seien erwähnt Lungenfisch, Großschuppiger (Marcusenius macrolepidotus) und Boxernilhecht (Petrocephalus catostoma), Indopazifischer Tarpun (Megalops cyprinoides), eigentlich ein Meerfisch der aber weit in die Flüsse hinaufsteigt, über 20 Barben- (Barbus sp.) und 6 Labeo-Arten. |

Okavango

Save

|

|

Der Save River wurde früher "Sabi" genannt, was zu Konfusionen mit dem südafrikanischen Sabi, einem jedem Krugerpark-Reisenden bekannten Nebenfluss des Komati, führte. Dass es auch in Slowenien eine Save gibt, stört offenbar weniger. Der Save entwässert ein Gebiet von 106'420 km², davon 83'845 km² in Simbabwe und 22'575 km² in Mosambik. Er führt ganzjährig Wasser. Er entspringt auf der Farm "Sabi Oog" an einem 1'479 m hohen Berg in der Nähe des historischen Fort Charter, etwa 80 km südlich von Harare, und ist 735 km lang. Er fließt in südöstlicher Richtung bis er sich bei der Birchenough-Brücke mit dem aus dem Nyanga-Nationalpark kommenden Odzi vereinigt. Weiter geht es südwärts, am Rand des Gonarezhou-Nationalparks über die Chivirirafälle, bis zum Zusammenfluss mit dem von der Stadt Gweru her kommenden Runde, dann über die Grenze nach Mosambik, ab wo er Rio Save heißt, weiter Richtung Osten bis zu Mündung in den Indischen Ozean, wo er ein teilweise von Mangroven bedecktes Delta bildet. Die Mündung des Save wird als Grenze zwischen der tropischen und der subtropischen Zone des Indischen Ozeans angesehen. Nationalparks und weitere NaturschutzgebieteNach Birchenough Bridge bildet der Save die Ostgrenze des Save Valley Conservancys. Am Zusammenfluss mit dem periodisch trockenfallenden Runde bei Mahenye befindet sich an der Nordostgrenze des Gonarezhou-Nationalparks ein großes Feuchtgebiet. Dieses gilt in einem Umfang von 50.6 km² als ornithologisch bedeutendes Gebiet (IBA ZW020), das besondern für des Schutz des Graubrust-Schlangenadlers (Circaetus fasciolatus), des Braunkopfpapageis (Poicephalus cryptoxanthus), des Doppelbandwürgers (Telophorus viridis) und des Gelbbrustgirlitzes (Crithagra citrinipectus) wichtig ist. In Mosambik stellt der Save die Nordgrenze des Parque Transfronteiriço Gonarezhou und des Zinave-Nationalparks dar. |

Weitere Flüsse der Ostküste

|

|

Auch die kürzeren Flüsse der Ostküste führen permanent Wasser (was natürlich nicht für alle Zubringer gilt). Zu den bekannteren gehören Mzimkulu, Mkomazi, Tugela und Mgeni, die alle ihren Ursprung in den Drakensbergen haben und weiter nördlich der Mfolosi (Umfolozi), der Mkusi (Mkuze), der Pongola, der sich im Ndumo-Naturschutzgebiet mit dem aus Swasiland kommenden Usutu vereinigt und dann als Maputo in die Maputo-Bucht mündet, oder der Komati, zu dessen Einzugsgebiet der südliche Kruger-Nationalpark gehört. Der Lauf dieser Flüsse ist zumeist recht steil, und diese Flüsse wurden vielfach gestaut, im Umgeni z.B. gibt es vier Staustufen (Albert Falls Dam, Inanda Dam, Midmar Dam und Nagle Dam), im Pongola wird durch eine 70 m hohe Mauer der 170 km² große Jozini-See aufgestaut. Es gibt auch spektakuläre natürliche Wasserfälle, so die Tugelafälle im Royal Natal Nationalpark mit einer Fallhöhe von 948 m oder der Howick-Fall des Mgeni mit einer Fallhöhe von 119 m. Im Mündungsgebiet bilden diese Flüsse oft weitläufige Lagunen, die von Mangrovenwäldern gesäumt werden. Tierwelt: Der Schuppige Gelbfisch (Labeobarbus natalensis) ist häufig und kommt in vielen Gewässern vor, etwa im Tugela und Mkomazi. Die zumindest in Fischerkreisen bekannteste einheimische Fischart des Gebiets ist der Tigersalmler (Hydrocynus vittatus), dem die Sportfischer vom Boot aus nachstellen, weil er seinen Lebensaum mit Flusspferden und Nilkrokodilen teilt. |

Kunene und die ephemeren Flüsse der Namib

![]()

Literatur und Internetquellen:

- CURTIS, B. ROBERTS, K.S., GRIFFIN, M., BETHUNE, S..HAY C.J. & KOLBERG, H. (1988)

- KRAMER, B., VAN DER BANK, & H., WINK, M. (2004)

- KÜPPER, C. & T. (1999)

- MILLS, G & HES, L. (1999)

- NEL, J. A. & SOMERS, M. J. (2007)

- RAMBERG, L., HANCOCK, P., LINDHOLM, M., MEYER, THORALF, RINGROSE, SUSAN , SLIVA, J., VAN AS, J. & VANDERPOST C. (2006)

- REGISTER OF INTERNATIONAL INTRODUCTIONS OF INLAND AQUATIC SPECIES

- SANPARKS - Parks

- SCHOEMAN, A. (1996)

- SEAMAN, M. T., ASHTON, P. J. & WILLIAMS, W. D. (1991)

- STUART, C. & T. (1993)

- STUART, C. & T. (1995)

- VAN DER WAAL, B.C.W. & SKELTON, P. H. (1984)

- WINEMILLER, K.O. & KELSO-WINEMILLER, L. C. (1994)

- ZIM FIELD GUIDE - MANICALAND

Zurück zu Übersicht Südliches Afrika

Weiter zu Stehende Gewässer und Feuchtgebiete

Gebirge

|

(1.0) Allgemeines

(1.4) Östliches Hochland von Simbabwe - - - - - - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - |

|

Allgemeines

|

|

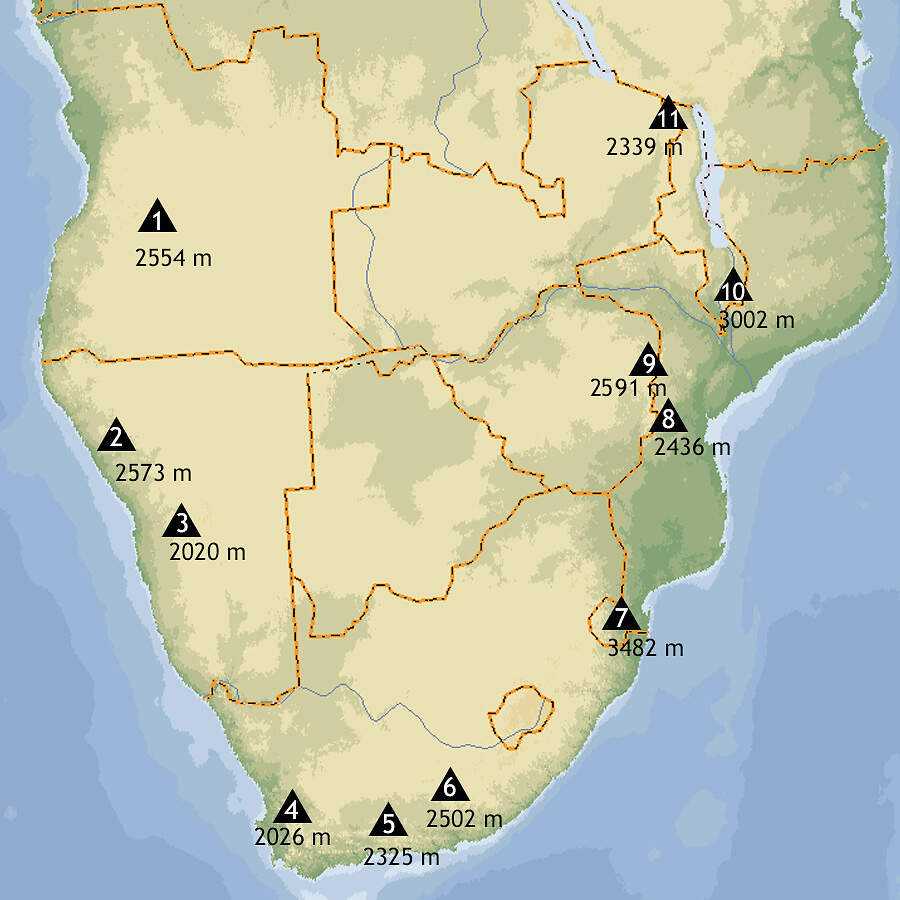

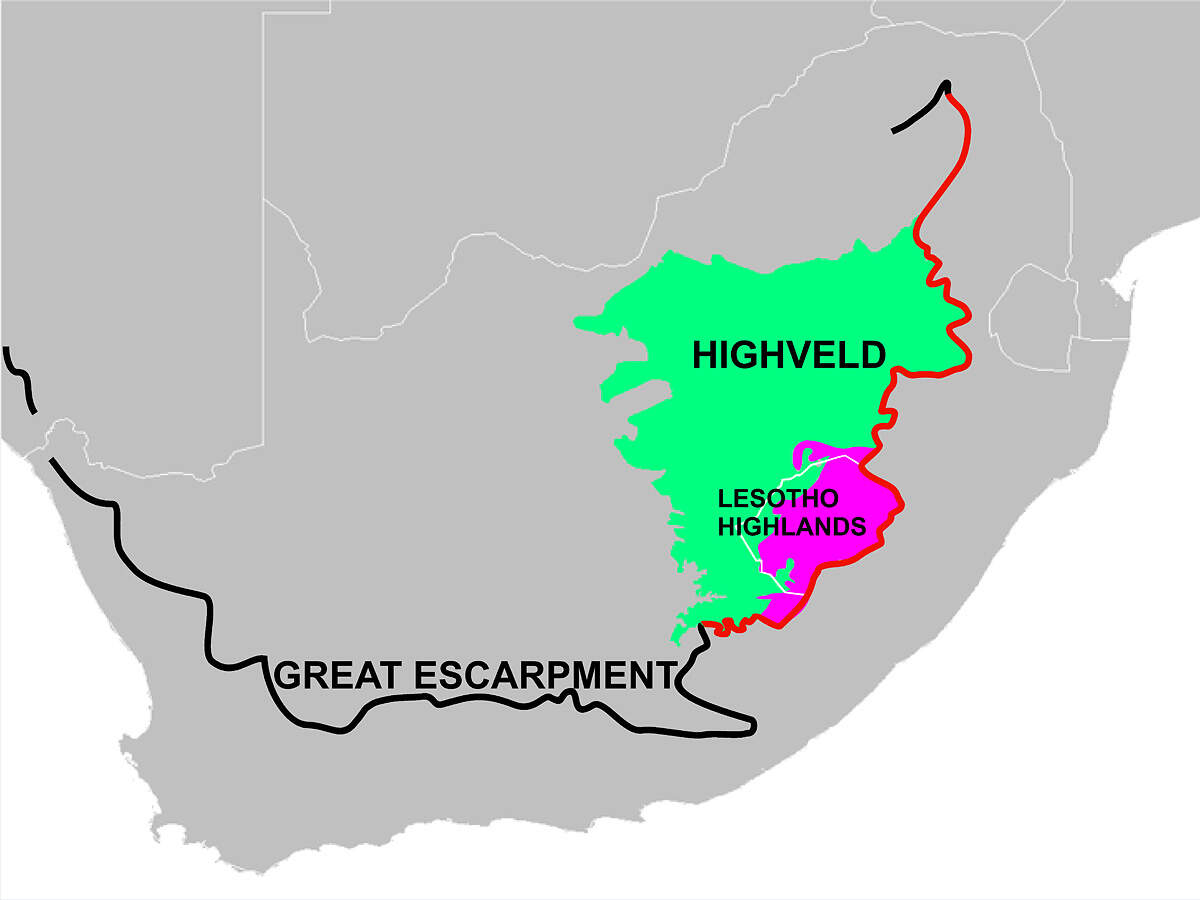

Währenddem es in Ostafrika die prominentesten Gipfel auf einen Höhe von beinahe 6'000 m bringen, kommen die Gebirge im südlichen Afrika weitaus bescheidener daher: Der höchste Berg kommt hier nicht einmal auf 3'500 m, und nur wenige dürfen sich "Hochgebirge" nennen, weil sie sich mehr als 1'000 m über das Umland erheben. Dazu gehören die Naukluft, die Swartberge, die Drakensberge, deren Basaltwände bis 1'800 m aufsteigen, das Östliche Hochland von Simbabwe und das Mulanje-Massiv in Malawi. Die Gründe dafür sind folgende: Es kam in Afrika nur ganz im Norden, wo die afrikanische und die eurasische Kontinentalplatte aufeinandertreffen, vor 30-35 Millionen Jahren zu einer tertären Auffaltung, dem heutigen Atlasgebirge. In Zusammenhang mit der Bildung des Ostafrikanischen Grabens sind das Hochland von Abessinien vor 75 Millionen, die weiter südlich am Rand des Grabenbruchs gelegenen Massive, wie etwa der Kilimandscharo, erst vor wenigen Millionen Jahren entstanden. Die Große Randstufe im Südlichen Afrika und die vorgelagerten Faltengebirge des Kaplands entstanden dagegen bereits viel früher in Zusammenhang mit dem Auseinanderbrechen des Südkontinents Gondwana und sind daher viel stärker erodiert. Auch die im Inland gelegenen Vulkane sind hier viel älter als in Ostafrika, der Pilanesberg z.B. ist 1.2 Milliarden Jahre alt und deshalb entsprechend verwittert. In den Höhen fällt zwar bisweilen Schnee, dieser bleibt aber nicht permanent liegen und es kommt somit nicht zu einer Vergletscherung. Dementsprechend fehlt der Vegetation die nivale Stufe. Typische ZootiereLeopard, Klippschliefer, Hartmann-Bergzebra, Elenantilope, Weißschwanzgnu, Blessbock, Bergriedbock, Klippspringer. Bartgeier, Kahlkopfrapp. Sonstige Tierwelt

Rehantilopen (Pelea capreolus) kommen bis auf eine Höhe von 3'300 m vor. Weitere Antilopen des montanen Graslands sind Großriedbock (Redunca arundinum) und Oribi (Ourebia ourebi). Im Rahmen einer Untersuchung über das Vorkommen von Kleinstsäugern in Höhenlagen über 1'700 m konnten im Gebiet des Sneeuwbergs (Karte Nr. 6) zwölf Arten gefangen werden, je eine Spitzmaus und Elefantenspitzmaus und 10 Nager. Am häufigsten waren Südafrikanische Waldspitzmaus (Myosorex varius), Klippen-Rüsselspringer (Elephantulus myurus), Namaqua-Buschlandratte (Micaelamys namaquensis), Südostafrikanische Lamellenzahnratte (Otomys auratus) und Striemengrasmaus (Rhambdomys pumilio). Literatur und Internetquellen |

Faltengebirge des Kaplands

|

|

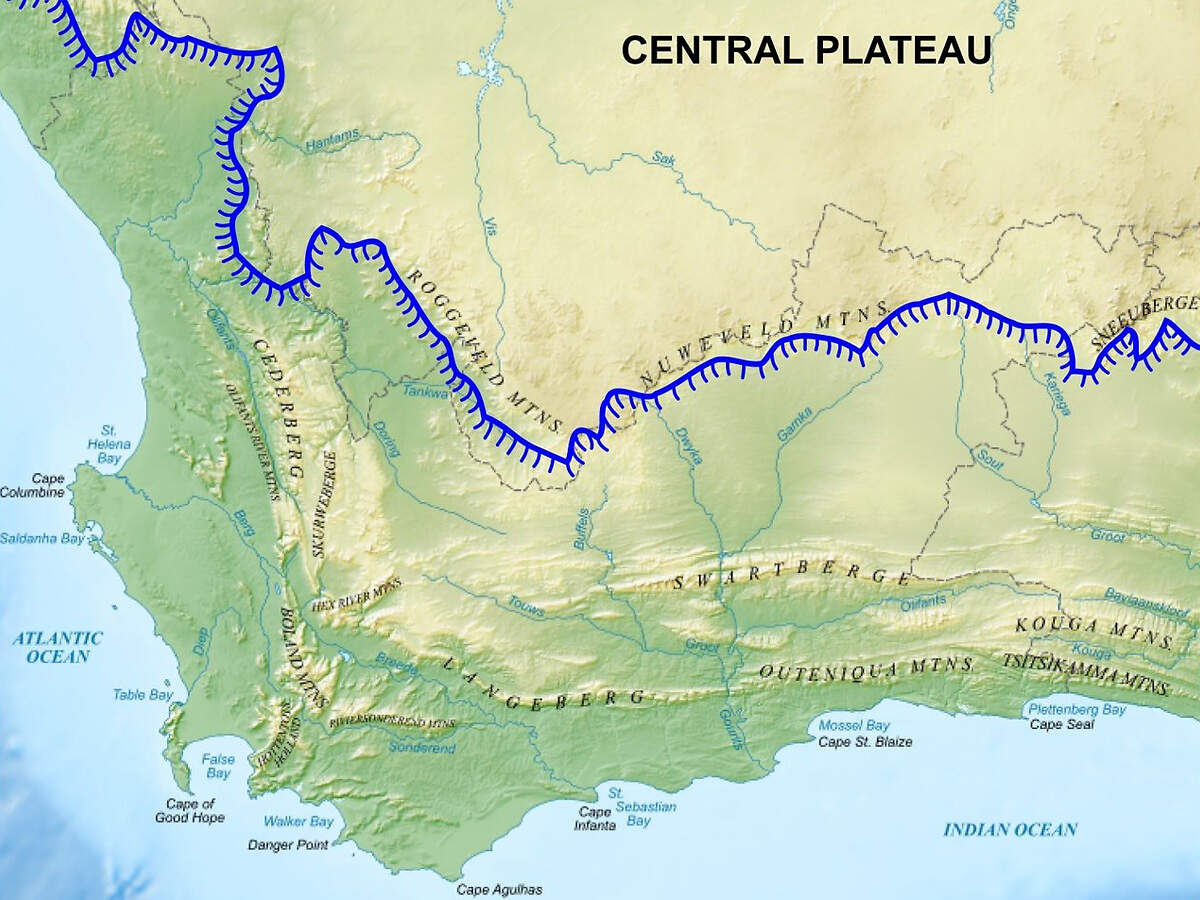

Die Faltengebirge des Kaplands bestehen aus Sandstein. Sie sind etwa 400 Millionen Jahre alt. Die Auffaltungen im Westen verlaufen Nord-Süd, d.h. parallel zur Atlantikküste. Es sind dies nebeneinander der Piketberg (Zebrakop 1'459 m) und die Olifantsrivier- (857 m), Zeder- (Sneeuberg 2'027 m) und Skurweberge (1'788 m), südlich davon die Bolandberge und ganz im Süden die Hottentot-Hollandberge (Somerset Sneeukop 1'590 m) sowie der Tafelberg (1085 m). Die weiter östlich gelegenen Gebirge verlaufen parallel zur Küste des Indischen Ozeans. Dazu gehören u. a. die Hexrivier- (Matroosberg 2'249 m), Riviersonderend- (Pilaarkop, 1'654 m) und Langeberge (Grootberg 1'637 m), die Swartberge (Seweweekspoortpiek 2'325), welche die Große von der Kleinen Karoo trennen, sowie die Kammanassie- (Mannetjesberg 1'955 m), Kouga- (Smutsberg 1'757 m), Outeniqua- (Cradock Peak 1'578 m), Tsitsikamma- (1'675 m), Baviaanskloof- (Scholtzberg 1'625 m) und Zuurberge (970 m). Klima, Vegetation und TierweltDer Jahresniederschlag ist relativ hoch. In Höhen von über 1'600 m beträgt er im Overberg 1'000 mm und mehr, für den Zederberg werden 800 mm angegeben. Von Juni bis August kommen Tagestemperaturen von 3-5ºC und mittlere Nachttemperaturen von unter 0ºC vor. In den höheren Lagen der Berge gedeihen hauptsächlich Berg-Fynbos, Grasland-Fynbos oder Karoo-Vegetation. Hinsichtlich der Tierwelt sei auf Tafelberg-Nationalpark und Addo-ENP - Zuurberg verwiesen. Literatur und Internetquellen |

Große Randstufe im Westen und Süden

Nationalparks und andere Schutzgebiete

Brandberg, Namibia

|

|

Nationaldenkmal seit 1951. Der Brandberg entstand vor ca. 130 Millionen Jahren als unterirdische Magmakammer, die zu einem sogenannten "Pluton" erstarrte. Die darüberliegende etwa 5 km dicke Erdschicht wurde im Verlauf der Jahrmillionen abgetragen, wodurch der aus Granit bestehende, im Grundriss ovale Pluton freigelegt wurde. Durch weitere Erosion wurden tiefe Flusstäler in den Granit geschnitten. Bekannt ist der Brandberg wegen seiner zahlreichen 15-16'000 Jahre alten Felszeichnungen, daunter der "White Lady". Vegetation und Tierwelt: Der Pflanzenwuchs ist spärlich und besteht hauptsächlich aus dickstämmigen Sukkulenten und Zwergsträuchern. Für Tier- und Pflanzenarten siehe unter Vornamib. Literatur und Internetquellen |

Namib-Skelettküsten-Nationalpark - Naukluft, Namibia

|

|

Bestehend seit 1968 als Naukluft-Zebra-Park, 1970 durch Korridor mit dem Namib-Nationalpark verbunden und 1979 in den Namib Desert Park integriert. Die Naukluftberg bestehen aus porösem Dolomit- und Kalkgestein auf einem Fundament von Granit und Gneis. Der spärliche Niederschlag versickert im Dolomit und Kalk, bildet Höhlensysteme, in denen sich das Wasser sammelt und tritt in den Kluften als Quellen zutage. Vegetation: Es werden 5 Vegetationszonen unterschieden: Schotterebenen, Hang-, artenreiche Kloof- und der Nama-Karoo zuzuordnende Plateauvegetation sowie Übergang zum Dünennamib. Tierwelt: U. a. Bärenpavian (Papio ursinus), Schabrackenschakal , Löffelhund , Honigdachs, Fuchsmanguste, Tüpfelhyäne, Braune Hyäne, Erdwolf, Falbkatze, Leopard, Klippschliefer, Hartmann-Bergzebra, Kudu, Kronenducker, Spießbock, Klippspringer, Steinböckchen, Kap-Borstenhörnchen. Die Zahl der beobachteten Vogelarten beträgt mindestens 204. Davon ist knapp die Hälfte ganzjährig anzutreffen. Von besonderem Interesse ist der Kaffernadler (Aquila verreauxii), der hauptsächlich Klippschliefer jagt. Literatur und Internetquellen

|

Drakensberge

|

|

Die Drakensberge bestehen aus Basalt und Sandstein und entstanden vor rund 180 Millionen Jahren. Sie bilden vom Ostkap bis in den nördlichen Transvaal, die heutige Limpopo-Provinz, den östlichen Teil der Großen Randstufe. Oft aber wird der Name verwendet, um nur die in und um (Ostkap, (Oranje-)Freistaat, Kwazulu-Natal) das Königreich Lesotho liegenden Abschnitte zu bezeichnen, wo sich die höchsten Gipfel befinden. Diese werden angeführt vom 3'482 m hohen, in Lesotho liegenden Thabana Ntlenyana. Fast gleich hoch ist mit 3'451 m der Mafadi, der höchste Berg Südafrikas. Rund 20 weitere benannte Berge sind über 3'000 m hoch. Die Transvaal-Drakensberge sind mit dem Mount Anderson (2'284 m) als höchstem Punkt deutlich niedriger. KlimaIm Sommer sind die Tage warm bis heiß und die Nächte kühl. Es ist Regenzeit mit häufigen Gewittern. Im Winter sind die Tage mild, nachts können die Temperaturen unter Null Grad sinken und oft kommt es zu Schneefällen. Vegetation und TierweltDie höheren Lagen sind mit Grasland und Zwergstrauchgesellschaften bedeckt, in den eingeschnittenen Tälern wächst afromontaner Wald, in den tieferen Lagen Gras- und Waldland, darunter Steineibenwälder (Podocarpus latifolius). Die auffälligsten Säugetiere über 2'500 m Höhe sind Elenantilope, Bergriedbock und Klippspringer. Rund 300 Vogelarten sind nachgewiesen, darunter 32 endemische. Auch unter den Reptilien, Amphibien und Fischen gibt es mehrere Endemiten. Literatur und Internetquellen

|

Nationalparks und andere Schutzgebiete

Golden-Gate-Highlands-Nationalpark - Golden Gate, (Oranje-) Freistaat

|

|

Bestehend seit 1963, seit 2006 grenzüberschreitender Park mit dem Sehlabathebe-National Parkpark Lesothos. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auch auf den früheren Qwaqwa-Nationalpark. Vegetation: Hauptsächlich montanes Grasland (Highland-Sourveld und Themeda-Festuca), in den geschützten Tälern afromontaner Wald mit "Ouhout"-Bäumen (Rosaceae: Leucosidea sericea) und Zuckerbüschen (Protea caffra, P. roupelliae, P. subvestita). Tierwelt: Bärenpavian (Papio ursinus), Schabrackenschakal, Kapfuchs, Kap-Fingerotter, Grossfleck-Ginsterkatze, Weißschwanzmanguste, Fuchsmanguste, Falbkatze, Karakal, Klippschliefer, Steppenzebra, Elenantilope, Kronenducker, Südafrikanische Kuhantilope, Weißschwanzgnu, Blessbock, Bergriedbock, Rehantilope (Pelea capreolus), Springbock, Steinböckchen, Springhase, Weißschwanz-Stachelschwein. Die Vogel-Checkliste umfasst 257 Arten. Bei den Geier-Restaurants gut zu beobachten sind Bartgeier und andere Aasfresser, wie Kapgeier (Gyps coprotheres), Schwarzmilan, Geierrabe (Corvus albicollis) und Schildrabe. Literatur und Internetquellen |

Golden-Gate-Highlands-Nationalpark - Qwaqwa-Nationalpark, (Oranje-) Freistaat

Maloti-Drakenberg-Park - Royal-Natal-Nationalpark

|

|