BAVEJA, P., GARG, K. M., CHATTOPADHYAY, B. et al. (2021)

Using historical genome‐wide DNA to unravel the confused taxonomy in a songbird lineage that is extinct in the wild.

Evol. Appl. 2021 Mar; 14(3): 698–709.

Published online 2020 Nov 7. doi: 10.1111/eva.13149

Abstract:

Urgent conservation action for terminally endangered species is sometimes hampered by taxonomic uncertainty, especially in illegally traded animals that are often cross‐bred in captivity. To overcome these problems, we used a genomic approach to analyze historical DNA from museum samples across the Asian Pied Starling (Gracupica contra) complex in tropical Asia, a popular victim of the ongoing songbird crisis whose distinct Javan population (“Javan Pied Starling”) is extinct in the wild and subject to admixture in captivity. Comparing genomic profiles across the entire distribution, we detected three deeply diverged lineages at the species level characterized by a lack of genomic intermediacy near areas of contact. Our study demonstrates that the use of historical DNA can be instrumental in delimiting species in situations of taxonomic uncertainty, especially when modern admixture may obfuscate species boundaries. Results of our research will enable conservationists to commence a dedicated ex situ breeding program for the Javan Pied Starling, and serve as a blueprint for similar conservation problems involving terminally endangered species subject to allelic infiltration from close congeners.

bavej-biblio

PERELADOVA, O. (2022)

Results of 20 years Bukhara deer restoration.

DSG Newsletter 33: 43-48. ISSN 2312-4644.

Einleitung:

The Bukhara deer was previously considered as one of the vulnerable red deer subspecies of Cervus elaphus bactrianus. Due to a nomenclature change (IUCN Red List revision) it is now considered to be one of the three subspecies of Cervus hanglu, i.e. C.h.bactrianus. From 2000 to 2002 it had been under a real threat of extinction. It numbered no more than 350 animals in total in all 10 populations throughout its range in Central Asia, and was completely extinct in the most important part of its historical area. In accordance with the MOU and Action Plan on Bukhara deer conservation and restoration (CMS), signed in 2002, and in the frame of WWF projects since 1999, a set of important activities ensured population growth in natural habitats, natural habitat restoration and reintroduction in suitable sites within the historical area.

The implemented activities resulted in significant growth of all populations, which allows the species to be considered as Least Concern.

pereladova-biblio

Gebirge (2): Mittelgebirge in Zentraleuropa

Allgemeines

|

|

Mittelgebirge haben in unserem Gebiet eine Höhe bis zu etwa 1'800 m. Sie sind nicht vergletschert und meistens bis in die höchsten Lagen bewaldet. Im deutschen Sprachraum gehören dazu alle Gebirge mit Ausnahme der Alpen, wie Bayerischer Wald, Böhmerwald, Eifel, Elbsandsteingebirge, Elstergebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Fränkische Alb, Harz, Hunsrück, Hoher Meissner, Knüll, Pfälzer Wald, Odenwald, Rhön, Rothaargebirge, Schwäbische Alb, Schwarzwald, Sudeten, Taunus, Thüringer Schiefergebirge, Thüringer Wald, Vogelsberg, Zittauer Gebirge. Auch die Ardennen, die Vogesen, das Massif Central und der Jura sind Mittelgebirge. VegetationBis etwa 1'000 m.ü.M. stehen Buchenwälder, ab 700 m.ü.M. auch Tannen-Rotbuchenwälder und natürliche Fichtenwälder. In vielen Mittelgebirgen wurden die natürlichen Wälder durch Fichtenforste ersetzt. Diese Monokulturen sind besonders anfällig für das sogenannte "Waldsterben", das in den 1980er Jahren eines der bedeutendsten Umweltthemen war. Als Hauptursache für die Waldschäden, die sich in Schäden am Wurzelsystem und Nadelverlust bzw. bei Laubbäumen in Auflichtungen des Kronenbereichs manifestieren, wurde Luftverschmutzung durch Schadstoffe aus Industrie und Bergbau und dadurch verursachter saurer Regen festgemacht. Geschädigte Bäume sind auch anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer, von denen der Buchdrucker (Ips typographus) der wichtigste ist. Einige der dem Wald zusetzenden Schadfaktoren wurden seit den 1980er Jahren eliminiert oder verringert. Als Folge von durch den Klimawandel bedingter Erwärmung und zunehmender Trockenheit, was namentlich den Rotbuchen zu schaffen macht, sowie häufiger auftretenden Stürmen, leidet der Wald aber weiterhin. Besonders stark betroffen sind z.B. Harz, Riesengebirge, Erzgebirge, Jeschkengebirge, Thüringer Wald und Sächsische Schweiz. TierweltDas Säugetierspektrum ist ähnlich dem der Alpen. Ausgesprochene Hochgebirgstiere, wie Schneemaus, Schneehase, Alpensteinbock und Alpenmurmeltier fehlen, außer an einzelnen Stellen, wo die beiden letzteren angesiedelt wurden. Die Wildkatze ist in den Mittelgebirgen weit verbreitet. Die bisweilen "Juraviper" genannte Aspisviper kommt im Süden und Westen noch an vielen Stellen vor. Die Kreuzotter hat dagegen ihre Hauptverbreitung im Norden und Osten. Wo beide Arten vorkommen, bevorzugt die Kreuzotter die höheren Lagen. Alpengemse und Eurasischer Luchs waren in den Mittelgebirgen in der Regel ausgerottet, wurden aber mit Erfolg wiederangesiedelt. Wölfe werden namentlich in Frankreich wieder festgestellt, der im 19. Jahrhundert ausgerottete Braunbär fehlt noch. Das Massif Central ist ein Schwerpunkt für den Gänsegeier, auch Schmutzgeier nisten hier. Stellenweise wurden Sikahirsch und Mufflon angesiedelt, wobei es heute teilweise Bestrebungen gibt, diese gebietsfremden Arten wieder zu eliminieren. Typische ZootiereWolf, Rotfuchs, Steinmarder, Baummarder, Hermelin, Iltis, Dachs, Fischotter, Europäische Wildkatze, Eurasischer Luchs, Wildschwein, Rothirsch, Reh, Gemse, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Gartenschläfer. Haselhuhn, Auerhuhn, Wachtel, Gänsegeier, Schmutzgeier, Schwarzmilan, Wespenbussard, Mäusebussard, Wanderfalke, Turmfalke, Ringeltaube, Sperlingskauz, Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Raufusskauz, Schwarzspecht, Feldlerche, Wasseramsel, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Hausrotschwanz, Amsel, Mönchsgrasmücke, Mauerläufer, Kleiber, Kolkrabe, Aaskrähe, Eichelhäher, Tannenhäher, Elster, Star, Haussperling, Erlenzeisig, Grünfink, Buchfink, Stieglitz, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Goldammer. Mauereidechse, Zauneidechse, Smaragdeidechse, Aspisviper, Kreuzotter, Erdkröte, Grasfrosch, Feuersalamander, Bergmolch. |

Jura

|

|

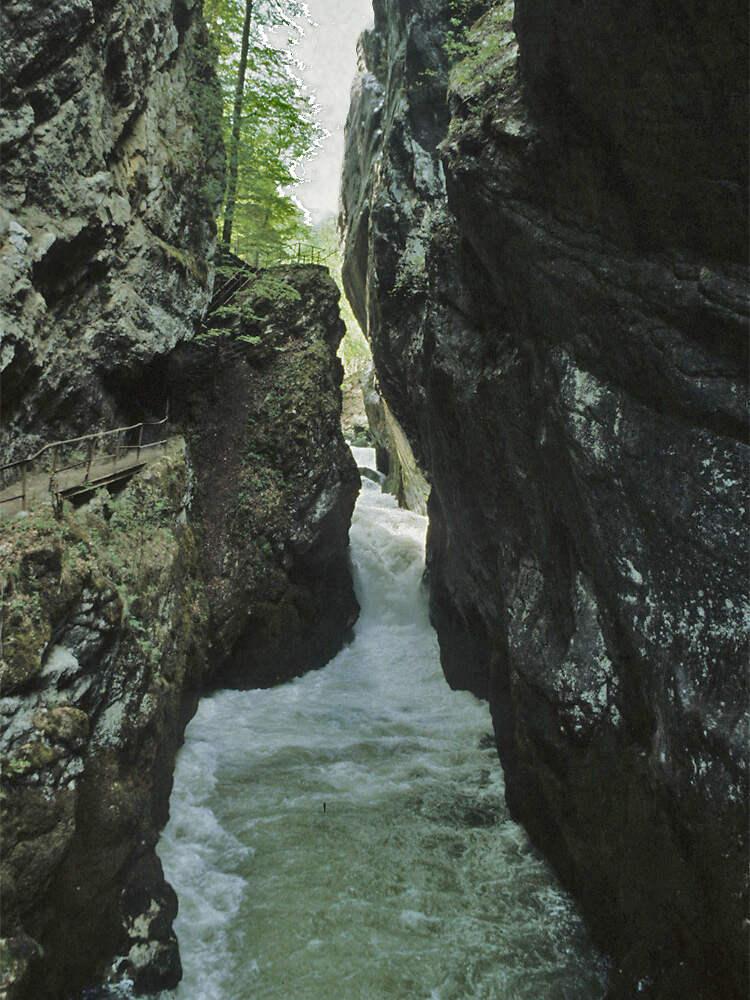

Der Jura im engeren Sinn verläuft parallel zu den Alpen. Er liegt nordwestlich des Schweizer Mittellandes, teils auf schweizerischem, teils auf französischem Staatsgebiet. Im Süden wird er von der Rhone, im Norden vom Rhein begrenzt. Er besteht überwiegend aus Kalkgestein, ferner aus Mergel- und Tonschichten. Er ist im Wesentlichen ein Faltengebirge, im Norden, in den Kantonen Aargau, Basel-Land und Jura sowie im angrenzenden Frankreich, gibt es aber einen ungefalteten Teil, den Tafeljura, der sich in geologisch gleich aufgebauten Mittelgebirgen in Schaffhausen (Randen) und Deutschland (Klettgau, Schwäbische und Fränkische Alb) fortsetzt. Der Tafeljura ist reich an Fossilien (Muschelkalk, Dinosaurier). Der Höchste Gipfel ist mit 1'720 m. ü. M. der Crêt de la Neige, der in der Nähe von Genf auf französischem Staatsgebiet (Département Ain) liegt. Der höchste Gipfel in der Schweiz ist der 1679 m hohe Mont Tendre im Kanton Waadt. In Mittelgebirgen gibt es Kare (französisch cirques), d. h. kesselförmige, von steilen Felswänden begrenzte Eintiefungen an den Bergflanken, die von kurzen Gletschern ausgeschürft worden sind. Einer der bekanntesten Kessel im Schweizer Jura ist der Creux du Van im Val de Travers. Dieser ist wahrscheinlich während der letzten Eiszeit entstanden. Er ist etwa 1'200 m breit und 500 m tief. Seine rund 160 m senkrecht abfallen Felswände ind insgesamt etwa 4 km lang. Andere, für Kalkgebirge typische Formationen sind Höhlen und Dolinen, die durch die Lösung von verkarstungsfähigem Gestein, und enge Schluchten, die durch mechanische Erosion enstanden sind. Der Französische Jura ist eines der höhlenreichsten Gebiete Europas. Bislang sind über 5'000 kleinere und größere Höhlen erforscht, das längste System weist eine Länge von über 40 km auf. Im Schweizer Jura ist namentlich die touristisch erschlossene Feengrotte von Vallorbe bekannt, ein gegen 3 km langes System von Tropfsteinhöhle und Gängen, aus dem die Orbe entspringt. Wegen des wasserdurchläßigen Untergrunds ist das Gewässernetz des Juras bescheiden. Es gibt nur wenige natürliche Seen, der größte in der Schweiz ist der Lac de Joux mit 9.6 km², der größte in Frankreich der Lac de Saint-point mit 5.2 km² Fläche. Der bedeutendste Fluss ist der Doubs mit 453 km Länge. Im Zuge der Auffaltung des Juras haben manche Flüße enge Durchbruchstäler, sogenannte Klusen gebildet. Wohl die schönste dieser Schluchten ist die Gorge de l'Areuse (ca. 450-720 m. ü. M.) im Neuenburger Jura. Die Areuse stürzt im Bereich der langgezogenen Schlucht über mehrere Wasserfälle 270 Meter in die Tiefe. TierweltDer letzte Braunbär im Schweizer Jura wurde 1855 erlegt. Der Luchs wurde hier vermutlich bereits im 18. Jahrhundert ausgerottet, im französischen Jura gab es noch Sichtungen bis um 1870. Von 1972-1975 wurden offiziell 2 Paare und vermutlich 6 weitere Tiere illegal angesiedelt. Heute (2022) liegt der Gesamtbestand im schweizerischen und französischen Jura bei ca. 140 Individuen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze im Jura nie ausgestorben. Aus der Schweiz war sie allerdings um 1960 weitgehend verschwunden. Ihre erneute Ausbreitung wurde gefördert durch die Ansiedlung von Wildfängen aus dem Burgund und von Nachzuchten aus schweizerischen Tierparks. Der Rothirsch wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Jura ausgerottet. Aus der Alpenpopulation wanderten ab dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer wieder einzelne Tiere ein. Verstärkt war dies ab etwa 2006 der Fall. Gebietsweise ist seitdem eine exponentielle Zunahme der Bestände zu beobachten, was dazu führte, dass 8 Schweizer Kantone und 3 französische Departemente zusammen mit Jagdverbänden ein Interreg-Projekt ins Leben riefen, das darauf abzielt, Bestandsentwicklung, Wanderungen und Waldschäden zu beobachten und Grundlagen für die Bewirtschaftung der Art zu liefern. Die Gemse verschwand während des Neolithikums, eventuell der Bronzezeit. 1950-62 wurden insgesamt 84 in den Alpen gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. 1965 wurden am Creux du Van 17 der bereits in der Altsteinzeit aus dem Jura verschwundenen Steinböcke angesiedelt. Die Kolonie konnte sich halten, hat sich aber nicht ausgedehnt. Der Bestand der wiederholt, hauptsächlich ab Ende der 1960er-Jahre ausgewilderten Alpenmurmeltiere stagnierte bis zur Jahrtausendwende. Danach nahm er zu, und das Artareal reicht heute vom Chasseral im Berner bis zum Noirmont im Waadtländer Jura. Das Areal des Auerhuhns ist seit den 1970er-Jahre im Jura um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im nördlichen und zentralen Jura ist die Art praktisch verschwunden. Das Birkhuhn ist seit etwa einem halben Jahrhundert ausgestorben. Das Haselhuhn hatte im Nordosten Arealverluste zu verzeichen, ist aber vom Chasseral Richtung Süden in geeigneten Wälder noch fast überall vorhanden. In ackerbaulich genutztem Gelände zwischen 400-1'200 m Höhe ist die Wachtel noch weit verbreitet. Der vielfältig strukturierte Nadelholzbestände bewohnende Sperlingskauz konnte sein Areal im Süden des Juras seit den 1990er-Jahren nach Norden und auch in tiefere Lagen ausdehnen. Dagegen zeichnet sich beim im Kettenjura noch weitverbreiteten Raufusskauz ein Rückgang ab. Sehr erfolgreich war ein 1972 begonnenes Wiederansiedlungsprogramm für den Uhu, der heute wieder den größten Teil des Juras besiedelt. Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts regional ausgestorbene Steinadler wanderte spontan ein. 1994 wurde die erste Brut im französischen, 2009 im Solothurner, 2014 im Berner und 2020 im Neuenburger Jura verzeichnet, und die Population wächst ist im ganzen Kettenjura kontinuierlich. 2021 wurde erstmals ein Steinadler von einer Windturbine getötet, was NGOs veranlasste ein Moratorium für den Bau von Windkraftanlagen in sensiblen Regionen zu fordern. |

Schwarzwald

|

|

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und umfangreichstes Mittelgebirge. Er entstand ab dem Eozän, also vor rund 50 Millionen Jahren, als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens und der damit verbundenen Aufwölbung der Grabenschultern. Er besteht aus einem kristallinen Grundgebirge (Gneise, Granit), das teilweise von einer Deckschicht aus Buntsandstein überlagert wird. Während der beiden letzten Eiszeiten war er stark vergletschert. Relikte dieser Vergletscherung sind einige Karseen wie z.B. der Mummelsee. Der Schwarzwald erstreckt sich entlang des Oberrheins vom Hochrhein, also der Grenze zur Schweiz, bis in die Gegend von Karlsruhe über eine Distanz von etwa 160 km. Er bedeckt eine Fläche von rund 6'000 km² und grenzt Im Osten an die aus Muschelkalk bestehenden Landschaften von Gäu, Baar und Klettgau. Wie bei seinem linksrheinischen Gegenstück, den Vogesen, befinden sich die höchsten Erhebungen des Schwarzwalds dem Rhein zugewandt im Süden. Es sind dies der Feldberg (1'493 m. ü. M.), das Herzogenhorn (1’416 m. ü. M.) und der Belchen (1’414 m. ü. M.). Der höchste Berg im mittleren Schwarzwald ist der Kandel (1'241 m. ü. M.) bei Waldkirch, im Nordschwarzwald die Hornisgrinde (1'164 m. ü. M.) in der Ortenau. Weil die relativ weiche Deckschicht aus Buntsandstein im Norden mächtiger ist, bildeten die Gletscher dort viel mehr Kare als im Süden. Am Ende der letzten Eiszeit gab es mi Nordschwarzwald 129 Kare, im Südschwarzwald nur deren 20. Heute verbeiben noch 9 Karseen im Nord- und 3 im Südschwarzwald. Der bekannteste im Norden ist der 3.7 ha große und 18 m tiefe Mummelsee, der größte natürliche Schwarzwaldsee ist der im Süden gelegene Titisee mit einer Fläche von 107 ha und einer Tiefe bis 39 m. Dieser wird an Fläche übertroffen durch den Schluchsee, einen Aufstau der Schwarza von 517 ha. Die längsten Fließgewässer (>90 km) sind die Enz, ein Nebenfluss des Neckars, Kinzig, Elz und Nagold, die der Oberrhein zufließen, und die in den Hochrhein fließende Wutach. VegetationUrsprünglich bestand der Schwarzwald aus Buchenwald, durchsetzt mit Weißtanne, die im Schwarzwald eines ihrer wichtigsten Vorkommen hat, lokal auch aus Fichten, Eichen und Waldkiefern. Der Mensch hat das ursprüngliche Bild des Waldes stark verändert. Im Mittelalter führte der Silberbergbau, danach bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts Eisenbergbau, Flößen von Bauholz nach den Niederlanden sowie Verkauf von Brennholz nach Freiburg und Basel, Glasbrennerei und Köhlerei, im 18. und 19. Jahrhundert Beweidung durch Rinder und Ziegen zu einer starken Nutzung und gebietsweise zu einer Entwaldung der Landschaft. Flößerei, Glasbrennerei und Köhlerei wurden 1827 von Wilhelm HAUFF in seinem zweiteiligen Märchen "Das Kalte Herz" thematisiert. Heute dominieren vielenorts Fichte und Waldkiefer. Für Farne, Bärlappe und Moose sind die sauren Böden, die kühl-feuchten Bedingungen und die geringe Konkurrenz durch anspruchsvollere Pflanzenarten sehr günstig. Die durch die jahrhundertelange Nutzung der Hochlagen entstandenen "Grinden" sind mit Pfeifengras, Rasenbinse und Heidekraut bewachsene, teils mit Legföhren und Birken-Gebüschen durchsetzte Freiflächen. Zusammen mit den natürlichen, teils baumfreien Vermoorungen der Hochlagen stellen sie einen ganz außergewöhnlichen Lebensraum dar, in dem zahlreiche andernorts sehr seltene Insektenarten vorkommen wie z. B. die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) oder der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). TierweltIn Höhenlagen zwischen 1'000 und 1'400 m lebt in der Region zwischen Feldberg, Belchen und Wiesental in bis zu 2.5 m tiefen Wohnröhren ein spektakulärer, wenn auch nur selten zu beobachtender Endemit: der bis zu 60 cm lange und 40 g schwere Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis). In den Grinden ist die Kreuzotter beheimatet. In lichten Bergwäldern und im Übergang zu den Grinden lebt eine der größten Auerhuhnpopulationen Mitteleuropas. Der Braunbär wurde bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausgerottet. Ein aus der Alpenpopulation stammendes Exemplar des im 19. Jahrhundert im Schwarzwald ausgerotteten Wolfs wurde 2015 von einem Auto überfahren. 2022 lag der Bestand bei 4 Rüden. Der Luchs wanderte ab 1988 wieder aus der Schweiz ein. 2022 gab es ebenfalls vier männliche Tiere. Die Wildkatze dürfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden sein. In den letzten Jahren wurden am Westrand des Schwarzwalds wieder Tiere nachgewiesen. Ende der 1930er Jahre wurden gut zwei Dutzend aus Österreich stammende Gemsen freigelassen, heute gibt es rund um Feldberg, Belchen und Blauen im Südschwarzwald elf kleine Gamsvorkommen mit insgesamt ca. 1'500-2'000 Tieren. Die Jagdstrecke ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt etwa 600 Stück pro Jahr. Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde ein Wildgatter bei Küssaberg aufgelöst, wodurch Sikahirsche in die freie Wildbahn gelangten Heute gibt es Sikawild nebst der grenzüberschreitenden Population im Landkreis Waldshut auch in anderen Gebieten des Schwarzwalds. Typische Haustierrassen sind das Vorder- und das Hinterwälderrind , die Schwarzwaldziege sowie der Schwarzwälder Fuchs, ein mittelgroßes Kaltblutpferd. |

Vogesen und Pfälzerwald

|

|

Die Vogesen und der Pfälzerwald sind das linksrheinische Gegenstück zum Schwarzwald. Wie jener verdanken sie ihre Entstehung der Absenkung des Oberrheingrabens und bestehen sie aus kristallinem Gestein, das teilweise von Buntsandstein überlagert wird. Die Vogesen werden im Süden von der Burgunderpforte begrenzt, die sie vom Jura trennt. Sie erstrecken sich bis in die Gegend von Zabern / Saverne, wo sie in den Pfälzer Wald übergehen. Zusammen haben Vogesen und Pfälzer Wald eine Nord-Süd-Ausdehnung von gegen 250 km und bedecken eine Fläche von etwa 8'000 km². Die höchste Erhebung ist mit 1'424 m. ü. M. der Große Belchen, gefolgt vom Storkenkopf (1'366 m), Hohneck (1'363 m) und Kastelberg (1'350 m), alle in den Südvogesen. Nach Norden fällt das Gebirge ab, im Pfälzer Wald bringt es die höchste Erhebung, der Kalmit, nur noch auf eine Höhe von 673 m. Das bedeutendste Fliessgewässer ist die Mosel, die am Büssangpass in den Südvogesen entspringt. Die Stillgewässer beschränken sich auf Klein- und Stauseen. VegetationDie Vogesen sind zu rund 75% von Wald bedeckt, im Pfälzerwald beträgt der Waldanteil über 80%. Zusammen bilden Vogesen und Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas. In der kollinen Stufe besteht der Wald aus wärmeliebenden, von Traubeneichen dominierten Mischwäldern, soweit nicht andere Baumarten angepflanzt wurden. Mit dem Ansiedeln standortfremder Baumarten begonnen haben bereits die Römer mit der Einbürgerung der Edelkastanie, die heute noch, namentlich am östlichen Rand des Pfälzerwaldes, anzutreffen ist, bisweilen in reinen Beständen, oft auch in Gesellschaft mit anderen Arten wie z.B. der Hainbuche. In der (sub-)montanen Stufe herrscht natürlicherweise Buchenwald vor, durchsetzt mit Weißtannen, Bergulmen, Fichten, Bergahornen und Eichen. In höheren Lagen fallen die vielen Ebereschen auf. In den Südvogesen gibt es eine subalpine Stufe mit Bergföhren und ab einer Höhe von ca. 1'250-1'300 m Grasland oder Hochmoore. TierweltDie Südvogesen sind das letzte Rückzugsgebiet des einstmals weitverbreiteten Westlichen Haselhuhns (Tetrastes bonasia rhenana). Dieses steht aber auch hier kurz vor dem Aussterben, bedingt hauptsächlich durch die Art der Waldbewirtschaftung und allenfalls durch die Zunahme der Wildschwein- und Rotfuchsbestände. Der Braunbär hatte in den Vogesen zwischen 1650 und 1750 dramatische Arealverluste zu verzeichen und wurde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Der Luchs erlitt im 19. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Ab 1983 wurden in den Vogesen 21 Luchse ausgewildert. Der Bestand stagnierte vorerst und nahm dann ab, konnte sich aber immerhin bis in den Pfälzerwald ausdehnen. Von 2016-2020 wurde im Pfälzerwald ein Projekt zur Bestandsstützung mit 20 Luchsen aus der Schweiz und der Slowakei durchgeführt, 2021 wurde die erste Nachzucht in den Nordvogesen nachgewiesen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze in den Vogesen und im Pfälzerwald nie ausgestorben und ist heute in guten Beständen im ganzen Massiv vertreten. 1956 wurden 11 im Schwarzwald gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art mit einem Bestand von gegen 1'500 Individuen wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. Typische Haustierrassen aus der Region sind das Vogesenrind und das Pfälzer Glanrind. Zur Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der wenigen waldfreien Landschaftsbereiche werden im Pfälzerwald Ziegen und Heckrinder eingesetzt. |

National- und Naturparks in den Mittelgebirgen Zentraleuropas

|

Deutschland

Östereich

Schweiz

Frankreich

Tschechien

|

Literatur und Internetquellen

- BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN

- BREITENMOSER, C. et al. (2022)

- BRODMANN, P. (1987)

- BW24 vom 14.01.2022 (WOLF)

- DAS KALTE HERZ VON WILHELM HAUFF - INHALT UND INTERPRETATION

- EU LIFE LUCHS - WIEDERANSIEDLUNG VON LUCHSEN IM PFÄLZERWALD

- FORST BW

- FRANCE TV3: COMMENT LE CHAMOIS A COLONISÉ LE MASSIF DES VOSGES

- HAUSSER, J. et al. (Hrsg., 1995)

- HECKEL, J.-O. (2021)

- KNAUS, P., ANTONIAZZA, S., WECHSLER, S., GUÉLAT, J., KÉRY, M., STREBEL, N. & SATTLER, T. (2018)

- LE CERF SUR LE MASSIF JURASSIEN

- MAUMARY, L. , VALLOTTON, L. & KNAUS P. (2007)

- MEYER, A., ZUMBACH, S., SCHMIDT, B. & MONNEY, J.-C. (2009)

- NABU BADEN-WÜRTTEMBERG (LUCHS)

- NATIONALPARK SCHWARZWALD

- NATURPARK MÜHLVIERTEL

- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD

- NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE

- POIROT, C. & J. (2018)

- SCHEID C. (2013)

- SCHWARZWALD AKTUELL vom 26.04.2022 (WILDKATZE)

- SCHWARZWALD-INFORMATIONEN

- SCHWARZWALD-TOURISMUS.INFO

- VON ARX, M. et al. (2017)

- VOSGES-NATURE

- WALDWISSEN.NET

- 20 MINUTEN vom 26.01.2022 (Steinadler)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (3) Andere Hochgbirge in Europa

DANILKIN, A. A. (1995)

Capreolus pygargus.

Mammalian Species 512: 1-7, 3 Abb.

Inhalt:

Die Publikation folgt dem üblichen Schema der Mammalian Species-Datenblätter. Als Autoren für den Gattungsvamen Capreolus werden FRISCH . 1175, und GRAY, 1821, angegeben. Es werden zwei Unterarten (pygargus und tianschanicus) unterschieden. Der Artikel enthält eine s/w-Abbilung eines Rehbocks, eine Strichzeichnung des Gehörns sowie eine Verbreitungskarte, die zwischen C. capreolus, C. p. pygargus und C. p. tianschanicus differenziert.

danilkin-biblio

Gebirge (3): Andere Hochgebirge in Europa

Allgemeines

Hier werden mir Ausnahme der Alpen und der zentraleuropäischen Mittelgebirge europäische Gebirge vorgestellt, deren höchste Erhebungen sich in Höhenlagen von über 2'000 m befinden. Hinsichtlich der Vegetation gelten im Prinzip dieselben Stufen wie bei den Alpen, wobei die Höhenlagen je nach geografischer Breite variieren. Bei den Angaben zur Tierwelt wird jeweils nur auf Besonderheiten verwiesen, weil viele Arten - z. B. Rotfuchs, Dachs, Mauswiesel, Iltis, Baummarder, Fischotter, Wildschwein, Rothirsch oder Reh - weit verbreitet sind und so gut wie überall vorkommen.

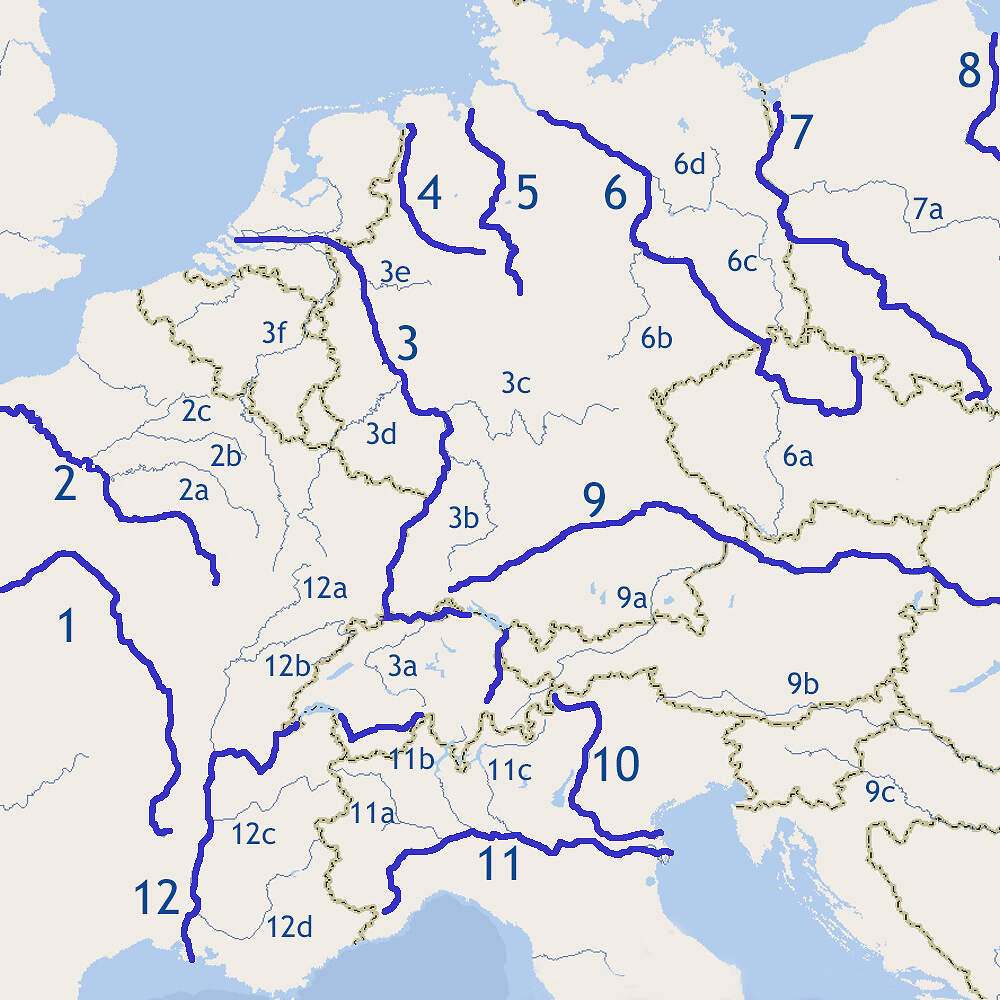

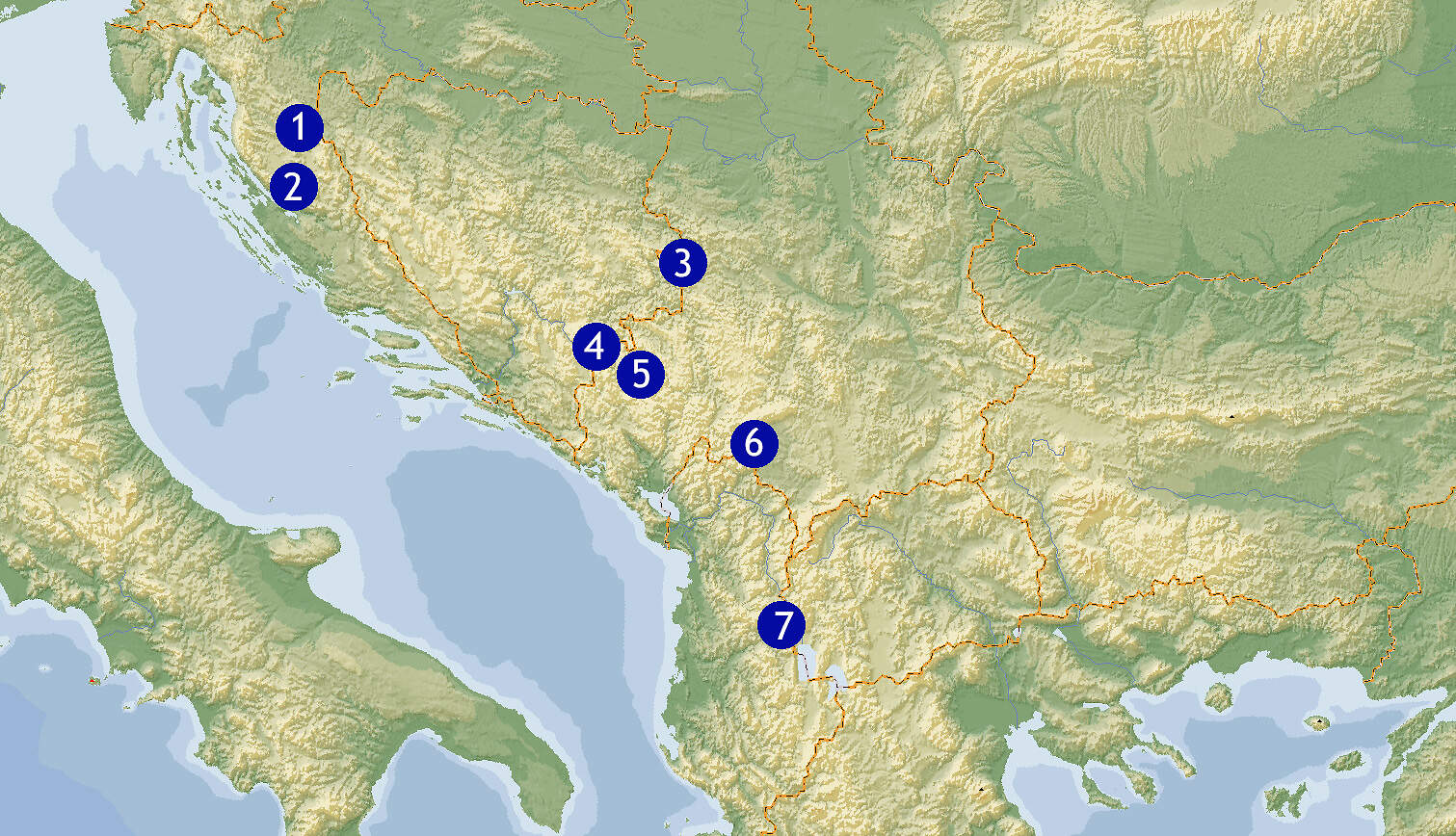

1. Kantabrisches Gebirge, 2. Pyrenäen, 3.Iberisches Randgebirge, 4. Kastilisches Scheidegebirge, 5. Sierre Nevada, 6. Apennin/Abruzzen, 7. Tatra, 8. Karpaten, 9. Dinarisches Gebirge, 10. Pindos-Gebirge, 11. Balkan, 12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge, 13. Olymp, 14. Gebirge auf Kreta, 15. Kaukasus, 16. Ural, 17. Skandinavisches Gebirge

1. Kantabrisches Gebirge

|

Nordwestpanien (Asturien, Baskenland, Galicien, Kantabrien, Kastilien-León, Navarra). Das Kantabrische Gebirge hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 480 km und stellt eine Verlängerung der Pyrenäen dar, ist allerdings deutlich weniger hoch. Höchste Erhebung: Torre de Cerredo (2'648 m. ü. M.) in der zentralen Gebirgskette Picos de Europa. Tierwelt: Der auch hier vorkommende Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Kantabrische Gemse (Rupicapra pyrenaica parva). Nationalparks:

|

![]()

2. Pyrenäen

|

Andorra, Frankreich, Spanien. Grenzgebirge. Höchste Erhebung: Pico de Aneto (3'404 m. ü. M.) in Aragonien. Tierwelt: Der isolierte Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Pyrenäen-Steinbock (C. pyrenaica pyrenaica): ehemals in den ganzen Pyrenäen, zuletzt im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, letztes Exemplar im Jahr 2000 eingegangen. Heute Unterart C. p. victoriae wiederangesiedelt. Pyrenäengemse (Rupicapra pyrenaica pyrenaica). Nationalparks:

|

![]()

3. Iberisches Randgebirge

|

Zentralspanien (Kastilien, Valencia, Südaragonien und Südkatalonien) Höchste Erhebung: Pico San Lorenzo (2'271 m. ü. M.) in der Sierra de la Demanda Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

4. Kastilisches Scheidegebirge

|

Zentralspanien, Portugal. Höchste Erhebung: Das "Sistema Central" besteht aus drei Hauptegbirgszügen:

Tierwelt: Westspanischer Steinbock (Capra pyrenaica victoriae), Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti). Nationalparks:

|

![]()

5. Sierra Nevada

|

Südspanien (Granada), Teil der Betischen Kordillere Höchste Erhebung: Pico Mulhacén (3'482 m. ü. M.). Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

6. Apennin, Abruzzen

|

Italien, San Marino. Erstreckt sich über eine Länge von ca. 1'500 km von Ligurien bis nach Kalabrien. Gliederung in Nördlichen, Zentralen, wozu die Abruzzen gehören, und Südlichen Apennin. Höchste Erhebung: Corno Grande (2'912 m. ü. M.) im Massiv Gran Sasso d’Italia der Abruzzen, Provinz Teramo. Tierwelt: Der isolierte Abruzzenbär wurde früher als eigene Unterart, U. a. marsabicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Abruzzengemse (Rupicapra pyrenaica ornata). Nationalparks:

|

![]()

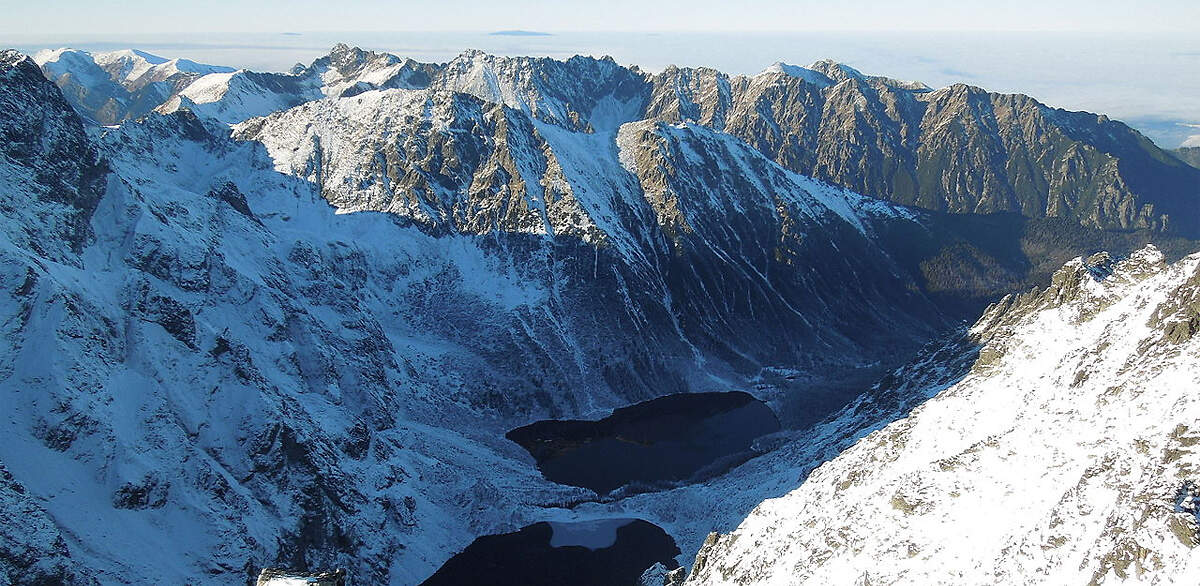

7. Tatra

|

Slowakei, Polen. Fortsetzung des Karpatenbogens Höchste Erhebung: Gerlsdorfer Spitze (2'654 m. ü. M.) Tierwelt: Die Tatragemse ((Rupicapra rupicapra tatrica) ist eine Unterart der Alpengemse. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

8. Karpaten

|

Österreich(Karpatenvorland, marginal), Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Rumänien, Serbien. Die Karpaten bilden einen nach Westen offenen Bogen von (mit der Tatra) ca. 1'300 km Länge. Höchste Erhebungen: Äußere Karpaten: Teufelsspitze im Babia-Góra-Massiv, Polen/Slowakei (1'725 m. ü. M.); Waldkarpaten: Howerla in der Ukraine (2'060 m. ü. M); Ostkarpaten: Pietros in Rumänien (2'305 m. ü. M.); Südkarpaten: Moldoveanu in Rumänien (2'544 m. ü. M.); Siebenbürger Westkarpaten: Cucurbăta Mare (1'849 m) Tierwelt: Karpatenluchs (Lynx lynx carpathica). Wiederangesiedelt: Wisent im Bieszczady-Nationalpark, Poloniny-Nationalpark und Vânători-Neamţ-Naturpark, sowie des Mönchsgeiers. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

9. Dinarisches Gebirge

|

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien. Schließt an die Julischen Alpen an. Länge ca. 600 km. Höchste Erhebung: Jezerca in Albanien (2'694 m. ü. M.) Tierwelt: Im Dinarischen Gebirge lebt eine etwa 3'000 Individuen umfassende Braunbären-Population, aus der immer wieder Tiere in die Julischen Alpen abwandern und somit den kleinen Bestand bei Tarvis im Dreiländereck Italien-Slowenien-Österreich genetisch auffrischen. Reichhaltige Herpetofauna mit u.a. Griechischer Landschildkröte, Europäischer Sumpfschildkröte, Kaspischer Bachschildkröte (Mauremys caspica), der endemischen Dalmatinischen Spitzkopfeidechse, Östlicher Smaragdeidechse, Riesen-Smaragdeidechse (Lacerta trilineata), Pracht-Kieleidechse (Algyroides nigropunctatus), Adriatische Mauereidechse (Podarcis melisellensis), Scheltopusik, Ringelnatter, Glattnatter, Äskulapnatter, Vierstreifennatter, Katzennatter (Telescopus fallax), Leopardnatter (Zamenis situla), Sandotter, Kreuzotter und Wiesenotter. In Kartshöhlen lebst der gefährdete Grottenolm (Proteus anguinus). Neben den Alpen das einzige Gebirge in dem der Alpensalamander (Salamandra atra prenjensis) vorkommt. Nationalparks:

|

![]()

10. Pindos-Gebirge

|

Albanien, Griechenland (Epirus, Thessalien, Westmazedonien) Höchste Erhebung: Smolikas (2'632 m. ü. M.), zweithöchster Berg Griechenlands Tierwelt: Das Pindos-Gebirge ist ein Rückzugsort für die in Griechenland weitgehend ausgerotteten Braunbären und Wölfe. Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

11. Balkan (Stara Planina)

|

Bulgarien, Serbien, Ost-West-Ausdehnung ca. 600 km. Höchste Erhebung: Botwe (2'376 m. ü. M.), dritthöchster Berg Bulgariens Tierwelt:Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Wiederansiedlung des Gänsegeiers sowie des Mönchsgeiers in Bulgarien. Nationalpark:

|

![]()

12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge

|

Im Südwesten Bulgariens und im Nordosten Griechenlands liegt ein Komplex von drei Gebirgsmassiven, bestehend aus den Rhodopen (BG/GR), dem Rila- (BG) und dem Piringebirge (BG/GR). Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Schneemaus (Chionomys nivalis), Braunbär, Wolf, Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

![]()

14. Kretische Gebirge

|

Auf der Insel Kreta finden sich nebst mehreren Gebirgen, die weniger als 2'000 m hoch sind, drei Hochgebirgsmassive. Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Kretische Wildkatze (Felis silvestris (ev. libyca) cretensis), Kretische Wildziege, Gänsegeier, Bartgeier. Siehe auch unter Kreta. |

![]()

15. Kaukasus

|

Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Russland, Türkei. Höchste Erhebung: Elbrus (in Russland, 5'642 m. ü. M.) Tierwelt: Kaukasusluchs (Lynx lynx dinniki), Persischer/Kaukasischer Leopard (P. p. saxicolor), Syrischer Braunbär (U. a. syriacus), Kaukasus-Maral, Kaukasus-Reh (Capreolus c. caucasicus), Ostkaukasischer und Westkaukasischer Tur, Wildziege, Armenisches Mufflon (Ovis gmelini/orientalis) Kaspisches Königshuhn (Tetraogallus caspius), Kaukasus-Birkhuhn (Lyrurus mlokosiewiczi), Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier. 1925 ausgerottet und wiederangesiedelt: Wisent im Shahdag-Nationalpark. Im frühen 19. Jahrhundert ausgerottet: Kaukasus-Elch (Alces a. caucasicus). Nationalparks:

|

![]()

16. Ural

|

Russland. Nord-Süd-Ausdehnung ca. 2'400 km, Breite im Mittel etwa 50 km. Der Ural ist eigentlich nur ein Mittelgebirge, wird aber wegen seiner geografischen Bedeutung als Grenze zwischen Europa und Asien, und weil gebietsweise sehr wohl alpine Verhältnisse herschen, hier aufgenommen. Höchste Erhebung: Narodnaja (1'895 m. ü. M.), im südlichen Ural Jamantau (1'640 m. ü. M.) Tierwelt: Typische sibirische Fauna einschließlich Nordluchs (Lynx l. lynx), Vielfrass, Zobel (Martes zibellina), Sibirisches Reh, Sibirisches Waldren (Rangifer. t. valentinae). Nationalparks:

|

![]()

17. Skandinavisches Gebirge

|

Norwegen, Schweden, Finnland Höchste Erhebungen: Rondslottet im Rondane-Massiv, Norwegen (2'178 m. ü. M.); Kebnekaise im Kebenkaise-Massiv, Schweden (2'097 m. ü. M.) Tierwelt: Nordluchs (Lynx l. lynx) , Wolf, Polarfuchs, Braunbär, Vielfrass, Elch, Bergrentier oder Fjällren (R. t. tarandus), weitgehend (halb-)domestiziert, reine Wildpopulation nur noch im norwegischen Dovrefjell und im Rondane-Bergmassiv. Moschusochse 1947-1953 im Dovrefjell angesiedelt. Weißschwanzseeadler, Alpenschneehuhn, Moorschneehuhn, Regenbrachvogel, Schneeeule, Sperbereule. Nationalparks:

|

![]()

Tabelle: Hochgebirgsgipfel in Europa

![]()

Andere Gebirgs-Nationalparks

|

Italien

|

|

Portugal

Spanien

|

Literatur und Internetquellen

- ARNOLD, E.N. & BURTON, J.A. (1978)

- AVIBASE

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- PROTECTED PLANET

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (4) Zentralasiatische Hochgebirge

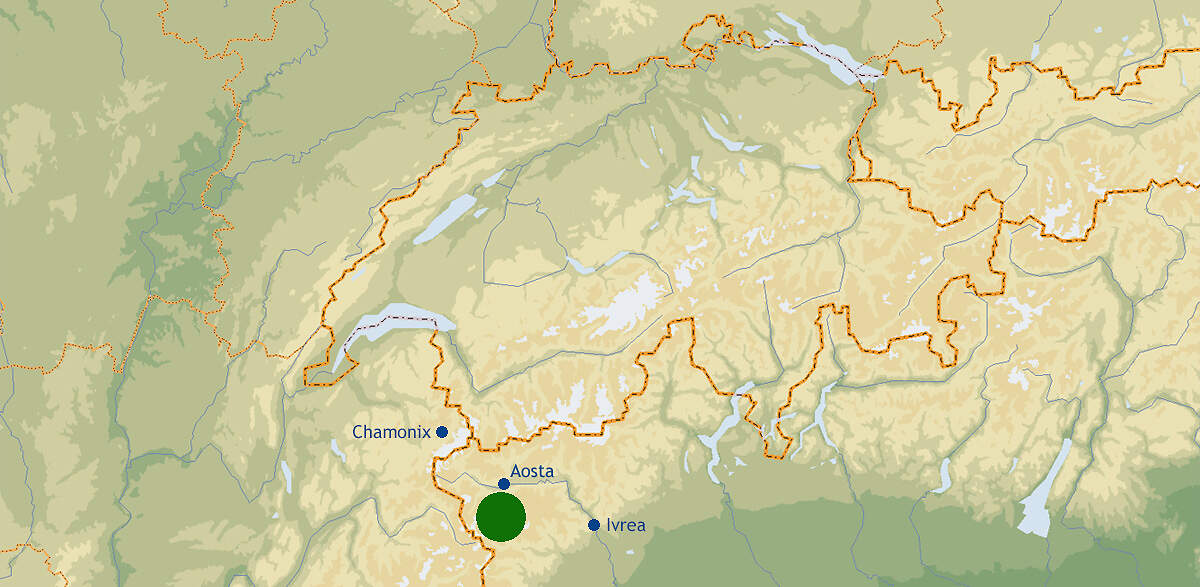

Gebirgs-Nationalparks - Gran Paradiso

|

|

Lokalisation: Westalpen, Autonome Region Aostatal und Region Piemont. In den Dörfern Cogne, Valsavarenche und Rhêmes-Notre-Dame unterhält der Park je ein Besucherzentrum, in Cogne auch den Botanischen Alpengarten "Paradisia", die ehemaligen königlichen Jagdhäuser werden als Schutzhütten betrieben. Das Gran Paradiso-Massiv war das letzte Rückzugsgebiet des Alpensteinbocks, der sonst überall ausgerottet worden war.1856 erwarb der damalige König Vittorio Emanuele II. von Sardinien-Piemont ein erstes Landstück bei Nivolet und erklärte es zum königlichen Jagdrevier. Weitere Landerwerbungen folgten. Die Gründung eines spezialisierten Wildhüterkorps sowie die Errichtung eines 325 km langen Systems von Saumpfaden, die heute als Wanderwege dienen, gehen ebenfalls auf sein Betreiben zurück. Sein Enkel Vittorio Emanuele III., der 1913 letztmals eine Jagd durchführte, aber die Jagddistrikte weiter unterhielt, übertrug als König von Italien 1920 seine Ländereien und Rechte dem italienischen Staat, der das Gebiet 1922 zum ersten italienischen Nationalpark erklärte. Der Nationalpark reicht von der submontanen bis zur nivalen Höhenstufe. Der Gran Paradiso ist der höchste Gipel der Grajischen Alpen im engeren Sinne (d. h. ohne Mont-Blanc-Massiv). Etwa ein Fünftel der Fläche sind mit Grasfluren und Alpweiden bedeckt, ein weiteres Fünftel mit Laub-, Misch- und Nadelwäldern. Die übrige Fläche besteht aus Fels- und Schutt sowie Firn und Gletschern. VegetationIn den tieferen Lagen stehen Rotbuchen- und Flaumeichenwälder (Quercus pubescens), Kastanienselven sowie, in Bachtälern, Ahorn-Lindenwälder. Dominierende Koniferen sind Fichte, Waldföhre, Lärche und Arve (Pinus cembra). Die Weiden und alpinen Rasen sind sehr artenreich. Insgesamt wurden im Park 974 Arten Gefäßpflanzen nachgewiesen, darunter 81 für die Alpen bzw. Westalpen endemische. TierweltIm Park wurden 40 Säugetierarten nachgewiesen. Die häufigsten Huftierarten sind Alpensteinbock und Alpengemse, daneben kommen Reh und Wildschwein sowie gelegentlich der Rothirsch vor. Die Großraubtiere wurden ausgerottet, in jüngerer Zeit werden aber Wolf und Luchs wieder gelegentlich gesichtet. An Kleinraubtieren kommen Rotfuchs, Hermelin, Mauswiesel (Mustela nivalis), Dachs, Baum- und Steinmarder vor. Auffälligste Vertreter der Nagetiere sind Alpenmurmeltier und Eichhörnchen. Der Gran Paradiso ist ein ornithologisch bedeutsames Gebiet (IBA IT008) mit mindestens 118 nachgewiesenen Vogelarten, wovon 100 Brutvogelarten, darunter Bartgeier, Steinadler, Schlangenadler, Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Steinhuhn, Uhu, Schwarzspecht, Alpendohle und Feldlerche. Die Herptofauna ist durch 4 Amphibien- und 8 Reptilienarten vertreten. Von der Bachforelle und vom Bachsaibling gibt es stabile Populationen. |

Literatur und Internetquellen:

- AVIBASE - GRAN PARADISO NATIONAL PARK

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- BIRDLIFE DATA ZONE - GRAN PARADISO

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- GIACOMETTI, M. (Hrsg., 2006)

- PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

- VALLE D'AOSTA

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Zurück zu Gebirge (1)

Weiter zu Schweizer Nationalpark

Gebirgs-Nationalparks - Schweizer Nationalpark

|

|

Lokalisation: Zentralalpen, Kt. Graubünden, Unterengadin und Val Müstair auf dem Gebiet der Gemeinden Zernez, S-chanf, Scuol und Val Müstair In Zernez unterhält der Park ein Besucherzentrum. Im Park gibt es ein Wanderwegnetz von 100 km, 18 Rastplätze sowie 7 Parkplätze entlang der Ofenpassstraße. Mitten im Park liegt in einer kleinen Exklave das Hotel Il Fuorn, eine weitere Unterkunft bietet die Chamanna Cluozza. Im Winter ist der Park nicht begehbar (Skifahren verboten). Der Nationalpark reicht von der subalpinen bis zur nivalen Höhenstufe. Etwa 28% der Fläche sind mit Nadelwäldern bedeckt, 21% mit alpinen Rasen. Die andere Hälfte besteht aus Fels- und Schutt sowie Firn. Sämtliche Gletscher im Parkgebiet sind im Verlauf der vergangenen 100 Jahre verschwunden, das letzte Dutzend ab 1973. Das bedeutendste Fließgewässer ist der 42 km lange Spöl, der ober- und unterhalb des Parks zu den Stauseen Lago di Livigno und Lai dad Ova Spin aufgestaut wurde und der in den Inn mündet. Sein wichtigster Zufluss im Park ist die Ova dal Fuorn, welche die Grenze zwischen der Ortler- und der Sesvennagruppe markiert. 23 bis 1.5 ha große und 8.5 m tiefe Karseen bilden auf 2'600 m Höhe die Lais da Macun, eine Seenplatte, die als Exklave seit 2000 zum Nationalpark gehört. VegetationIm Gebiet des Ofenpasses wurde früher Eisen, Kupfer, Blei und Silber gefördert und verhüttet. Dazu wurden die Wälder kahlgeschlagen. Große Flächen des Parks sind daher heute mit relativ jungen Pionierwäldern bedeckt, die fast ausschließlich aus Bergföhren bestehen. Im weiteren gibt es subalpine Mischwälder mit Fichten, Bergföhren, Lärchen und Arven (Pinus cembra). Der hohe Bestand an Huftieren, namentlich Rotwild, verhindert die Ausdehnung der Wälder und führt zur Bildung von Kurzrasen, die sehr viel artenreicher sind, als vor der Gründung des Parks, als die Alpweiden mit Rindern bestoßen wurden. TierweltZum Zeitpunkt der Parkgründung war die Alpengemse die einzige Huftierart, die in namhafter Zahl vorkam. Trotz fehlender Bejagung schwankt ihr Bestand seit 1920 zwischen zwischen 1'000 und 1'700 Stück. Der Rothirsch verschwand im Engadin bereits im 17. Jahrhundert als Standwild und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts ganz ausgerottet. Ab 1896 wanderten aus Tirol wieder erste Hirsche ins Unterengadin ein. 1915 lag der Bestand in Nationalpark bei 9 Stück. In der Folge vermehrte er sich rasant. Um 1980 lebten während des Sommers um die 3'000 Hirsche im Park. Dieser Überbesatz führte zu Schäden an der Vegetation und zum Teil massiven Wintersterben. Durch Sonderabschüsse inner- und außerhalb des Parks und später durch die Einführung einer zweistufigen Jagd im ganzen Kanton gelang es, des Problems einigermaßen Herr zu werden. Heute sind es noch rund 1'800 Stück Rotwild, die sich während des Sommerhalbjahrs im Park aufhalten. Trotz seit 1612 bestehendem striktem Jagdverbot wurde der Alpensteinbock 1640 in Graubünden ausgerottet. 1920 wurden erstmals wieder 7 Tiere aus den Wildparks Interlaken-Harder und Peter und Paul im Nationalpark angesiedelt. Immer wieder fielen Tiere Wilderern, hauptsächlich aus dem Livigno, zum Opfer, was mit der Gründung des angrenzenden Stilfserjoch-Nationalparks gebessert hat. Heute liegt der Steinwildbestand bei 300 Tieren. Rehwild kommt im Park nur in geringer Zahl und nur in den tieferen Lagen vor. Die Großraubtiere wurden in der Schweiz alle ausgerottet, der Luchs wurde wieder angesiedelt, Bär und Wolf wanderten spontan aus Italien ein. Im Nationalpark missglückten illegale Wiederansiedlungsversuche von Luchsen, aber 2020 konnte ein eingewanderter Luchs dokumentiert werden. Seit 2016 gibt es im und um den Park auch wieder Wölfe. 1904 war der letzte Bär der Schweiz auf dem Gebiet des nachmaligen Nationalparks abgeschossen woirden. 2001 wurde erstmals wieder ein aus der Trentino-Population stammender Bär am Ofenpass gesichtet. Seitdem kommt es immer wieder zu Bärenbesuchen. An Kleinraubtieren kommen Rotfuchs, Hermelin, Mauswiesel (Mustela nivalis), Dachs, Baum- und Steinmarder vor. Auffälligste Vertreter der Nagetiere sind Alpenmurmeltier und Eichhörnchen. Der Schweizer Nationalpark ist mit mindestens 82 nachgewiesenen Vogelarten Teil eines ein ornithologisch bedeutsamen Gebiets (IBA CH025). Zu den Brutvögeln gehören Steinadler, Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Steinhuhn, Uhu, Schwarzspecht, Tannenhäher und Alpendohle. Vom im Jahr 1900 im Alpenraum ausgerotteten Bartgeier wurden von 1991-2007 insgesamt 26 Nachzuchtvögel aus Zoos und Zuchtstationen im Park und einige weitere im benachbarten Stilfserjoch-Nationalpark ausgewildert. 2007 brütete das erste Paar auf Schweizer Seite erfolgreich in der Val Tantermozza. 30 Jahre nach Beginn der Aktion gab es in den beiden Parks je 3 Brutpaare. Die Reptilien sind durch die Kreuzotter und die Waldeidechse (Lacerta (= Zootoca) vivipara) vertreten, die Ampibien durch Grasfrosch und Bergmolch. Besonders reichhaltig ist die Schmetterlingsfauna mit 108 nachgewiesenen Arten. |

Literatur und Internetquellen:

- AVIBASE - SWISS NATIONAL PARK

- BIRDLIFE DATA ZONE - LOWER ENGADINE AND SWISS NATIONAL PARK

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- BURCKHARDT, D. (1980)

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- GIACOMETTI, M. (Hrsg., 2006)

- PARC NAZIUNAL SVIZZER

- STIFTUNG PRO BARTGEIER

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Zurück zu Gebirge (1)

Weiter zu Gebirge (2)

Geschützte Feuchtgebiete - Gediz-Delta

|

|

Der in der Antike "Hermos" genannte Gediz ist mit 405 km der zweitlängste Fluss, der aus Kleinasien dem Ägäischen Meer zuströmt. In seinem Unterlauf hat er im Verlauf der Zeit mehrfach das Bett gewechselt und dabei ein ca. 400 km² großes Delta aufgeschwemmt. Dieses ist eines der bedeutendsten Feuchtgebiete im Mittelmeerraum. 261.6 km² mit vier Salzlagunen von 34.5 km² Fläche, 50 km² Salzmarschen und 6.5 km² Süßwassersümpfen gelten als ornithologisch bedeutendes Gebiet (IBA TR016), und 149 km³ bilden seit 1998 das RAMSAR-Schutzgebiet Nr. 945. Der Unterlauf des Flusses mit dem Marmara-See wurde von der IUCN als "Key Biodiversity Area" eingestuft [3; 4; 7]. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 16.8ºC, der mittleren monatliche Tiefstwert 7.8ºC, der Höchstwert 26.8°C. Die Sommermonate sind trocken, Regen fällt hauptsächlich im Winterhalbjahr, der Jahresniederschlag liegt bei 544 mm. Neben Lagunen, Flussläufen, Salz- und Süßwassersümpfen gibt es im Gebiet auch Dünen, zeitweilig feuchte Wiesen, Trockenwiesen, immergrünes Phrygana-Buschland und kleine Wälder. Hauptsächliche menschliche Aktivitäten sind Salzgewinnung, Fischerei, Weidewirtschaft sowie Garten- und Ackerbau. Überweidung, Intensivierung der Landwirtschaft, unangemessene Wassernutzung und Gewässerverschmutzung sowie von der benachbarten Millionenstadt Izmir ausgehende Freizeitaktivitäten sind die wichtigsten Gefahren, die das Schutzgebiet bedrohen [3; 4; 7]. VegetationEs wurden 308 Arten Gefäßpflanzen aus 206 Gattungen und 60 Familien nachgewiesen, darunter viele Halophyten. Die Riedflächen und Ufer der Wasserläufe sind mit Schilfrohr (Phragmites australis) und Rohrkolben bestanden, auf den Sandflächen wachsen Tamarisken (Tamarix sp.) und im hügeligen Gebiet Affodil (Asphodelus microcarpos), Terpentin-Pistazie (Pistacia terebinthus), Steineiche, Echte Feige and Kopfiger Thymian (Thymbra capitata). Entlang der Küste steht Europäischer Queller (Salicornia europaea) in dichten Beständen. Landeinwärts dominieren Fuchsschwanzgewächse der Gattungen Arthrocnemum, Holocnemum und Halimione [7]. TierweltDas Gediz-Delta hat eine vielfältige Fauna, zu der auch Südlicher Weißbrustigel (Erinaceus concolor), Wildschwein, Steinmarder, Dachs, Rotfuchs und Goldschakal gehören. Es wurden 35 Arten Reptilien und Amphibien nachgewiesen, nämlich 2 Schwanz- und 5 Froschlurche, 6 Schildkröten, 10 Echsen und 12 Schlangen. Im Mündungsbereich des Gediz wurden 56 Fischarten aus 24 Familien gefunden [1; 2; 4]. Hauptattraktion für zoologisch interessierte Besucher ist natürlich die Avifauna. Es wurden 289 Vogelarten festgestellt, von denen 28 Arten gefährdet sind. Um die 90 Arten brüten im Gebiet. Etwa 2'500 Paare des Rosaflamingos brüten hier, auch Krauskopfpelikan, Rost- und Brandgans, Rötelfalke (Falco naumanni), Austernfischer, Säbelschnäbler, Stelzenläufer, Triel (Burhinus oedicnemus) und Spornkiebitz sowie diverse Möwen, Seeschwalben und Lerchen zählen zu den Brutvögeln. Im Winter versammeln sich hier über 80'000 Gastvögel, darunter etwa 25'000 Flamingos und 2-3'000 Blesshühner. Auch für Durchzügler ist das Delta ein wichtiger Rastplatz. [4; 5; 6; 7]. |

Literatur und Internetquellen:

- ARSLAN, D., OLIVIER, A., YASAR, C. et al. (2018)

- BAYHAN, B., KAYA, M. & SEVER, T. M. (2008)

- BIRDLIFE DATA ZONE - GEDIZ-DELTA

- DOGA DERNEGI

- IZMIR BIRD PARADISE NATIONAL PARK

- ONMUS, O., DURUSOY, R. & EKEN, G. (2009)

- RAMSAR CONVENTION

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Siedlungsraum

Fließgewässer

(9.0) Allgemeines

(9.1) Seen und Stauhaltungen

(9.2) Fließgewässer

(9.2.1) Forellenregion

(9.2.2) Äschenregion

(9.2.3) Barbenregion

(9.2.4) Brachsenregion

(9.2.5) Kaulbarsch-Flunder-Region

(9.3) Flachseen

(9.4) Kleingewässer

(9.5) Feuchtgebiete

Fließgewässer Fliessgewässer

Das Schema der Fischregionen ist an Fließgewässern Deutschlands und Belgiens erarbeitet worden und hat für andere Regionen nur beschränkte Gültigkeit. Als Folge der vielen Stauhaltungen sind die einzelnen Regionen nicht mehr so klar getrennt wie früher.

Forellenregion

|

|

Quellgebiet von Gebirgsbächen in Höhenlagen von bis zu über 2000 m.ü.M., von Gebirgsflüssen oder von klaren Wiesenbächen in tieferen Lagen und die oberen Bereiche dieser Gewässer. Starkes Gefälle von 4.5-50 ‰, Gewässerbreite 1 bis etwa 25 m, Wasser kühl, im Sommer je nach Höhenlage bis 10˚C oder etwas darüber, sauerstoffreich und, außer während der Schneeschmelze, klar. Der Boden besteht überwiegend aus Fels, Geröll oder grobem Kies. Tierwelt:Bachforelle (Salmo trutta f. fario), Groppe, der aus Nordamerika eingeführte Bachsaibling, in tieferen Lagen auch Elritze, Schmerle , Gründling (Gobio gobio), Laube, Steinbeißer (Cobitis taenia) und Bachneunauge (Lampreta planeri). Wasseramsel, Berg- und Bachstelze (Motacilla cinerea, M. alba). Der südfranzösische Tarn, der in den Cevennen entspringt und in die Garonne mündet, ist mit einem mittleren Gefälle von etwa 4 ‰ ein Forellen- und Äschengewässer, in dem man weitgehend auf dieselben Arten wie in Mitteleuropa (Forelle, Äsche, Elritze, Gründling, Groppe, Hasel, Döbel) trifft. In den ruhigeren Flussabschnitten im Unterlauf tritt anstelle der Flussbarbe die Forellenbarbe (Barbus meridionalis). |

Äschenregion

|

|

Der Abschnitt unterhalb der Forellenregion. Die Gewässer sind breiter, bis zu etwa 100 m, das Gefälle weniger stark (1.25-7.5 ‰) und das Wasser etwas weniger kalt, im Sommer selten über 15ºC. Der Boden besteht hauptsächlich aus grobem oder feinerem Kies, stellenweise hat es Wasserpflanzen, die Unterschlupf und Nahrung für Insektenlarven und Kleinkrebschen bieten. TierweltCharakterfisch ist die Äsche (Thymallus thymallus), daneben hat es Fische der Forellenregion, die aus Nordamerika eingeführte Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), in tieferen Lagen auch Huchen bzw. Lachs (Salmo salar), Nase, Alet, Quappe (Lota lota), Hecht und Rapfen (Aspius aspius). Gänsesäger, Wasseramsel, Berg- und Bachstelze (Motacilla cinerea, M. alba) |

Barbenregion

|

|

Der Abschnitt unterhalb der Äschenregion. Der Bach ist hier zum Fluss geworden. Das Wasser ist immer noch relativ schnellfließend und sauerstoffreich, weist ein geringes Gefälle von 0.33-3 ‰ und in der warmen Jahreszeit Temperaturen von über 15˚C auf. Der Bestand an Wasserpflanzen hat zugenommen und oft hat es einen Schilfgürtel entlang den Ufern. Der Boden besteht aus grobkörnigem Sand oder Kies. Tierwelt:Charakterfisch ist die Flussbarbe (Barbus barbus), daneben leben hier Fische der Forellenregion sowie Rotauge (Plötze, Schwale) und Rotfeder, Schneider, Aal, Flussbarsch, Nase, Zander, Streber, Roi du Doubs (Zingel asper) und andere Barscharten. Gänsesäger, Eisvogel, Wasseramsel, Berg- und Bachstelze (Motacilla cinerea, M. alba) |

Brachsenregion

|

|

Hier, im Unterlauf des Flusses, fließt das Wasser langsamer in einem ziemlich gleichmäßig tiefen Gerinne. Das Gefälle beträgt bis zu 1 ‰. Das Wasser ist of trübe, kann im Sommer wärmer als 20˚C werden, im Winter aber gefrieren. Der Sauerstoffgehalt in Nähe des sandigen oder schlammigen Bodens ist eher tief. Die Ufer sind stark bewachsen und dienen vielen Fischen als Kinderstube. Insgesamt ist dies die fischreichste Region eines Flusses. TierweltCharakterfisch ist der Brachsen (Abramis brama), daneben gibt es viele andere Karpfenfische, wie z.B. den Karpfen selbst, die Schleie, die Karausche, das Rotauge, die Rotfeder, die Laube, die Blicke oder die Ziege. Flussbarsch und Zander gedeihen hier besser als in der Barbenregionen. Auch der größte Raubfisch unseres Süßwassers, der Wels, findet sich hier, und früher war die Region das Laichgebiet von Stör und Maifisch. |

Kaulbarsch-Flunder-Region

|

|

Der Brackwasserbereich der Mündungsgebiete wird auch als Kaulbarsch-Flunder-Region bezeichnet. Sie hat kein Gefälle und ist charakterisiert durch wechselnde Wasserführung und schwankenden Sauerstoff- und Salzgehalt bedingt durch die Wirkung der Gezeiten. Im Sommer wird das Wasser 20 und mehr °C warm. Der Untergrund kann aus feinem Sand, Kies oder Schlamm bestehen. Zu dieser Region gehören Tidenflüsse wie die Elbe ab dem Wehr Geesthacht, die Stör ab Kellinghusen, die Oste ab Bremervörde, die Weser ab Hastedt, die Hunte unterhalb von Oldenburg, die Ems ab Herbrum, der Unterlauf des Rheins, und der Eider. Tierwelt:Früher war der Europäische Stör von großer Bedeutung für die Fischerei in den Unterläufen der europäischen Flüsse, etwa bis in die 1930erJahre in der Elbe, wo er heute ausgestorben ist. Im Rhein verschwand er in den 1940/50er-Jahren, und in der der Eider, erlosch der letzte autochthone Störbestand Deutschlands 1969. Den letzten natürlichen Restbestand des Europäischen Störs gibt es im Gironde-Garonne-Dordogne-Gebiet in Frankreich. Seit einigen Jahre laufen Programme zur Wiederansiedlung der Art in Elbe und Oder. In der Kaulbarsch-Flunder-Region finden sich heute, neben den namengebenden Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) und Flunder (Platichthys flesus), Arten der Brachsenregion sowie Stichlinge (Gasterosteus aculeatus, Pungitius pungitius) und Meeräschen. In der entsprechenden Region der Rhone gibt es neben Wels, Zander, Hecht, Aal, Stichling, Maifisch und Meeräsche auch Seenadel (Syngnathus abaster), Wolfsbarsch, Sardine (Sardina pilchardus), Geißbrasse, Goldbrasse und Seezunge (Solea solea). |

Literatur und Internetquellen

- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (DE) - STÖR, EIN BEDROHTER WANDERFISCH

- BUNDESAMT FÜR UMWELT (CH) MITT. ZUM GEWÄSSERSCHUTZ

- ENGELHARDT, W. (1980)

- GEBHARDT, H. & NESS, A. (2009)

- GORGES DU TARN

- INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL

- STRAUB, M. (1993)

- WINKLER, H. M. (Red. 2007)

- ZAUGG, B., STUCKI, P., PEDROLI, J.C. & KIRCHHOFER A. (2003)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Seen und Stauhaltungen

(9.0) Allgemeines

(9.1) Seen und Stauhaltungen

(9.1.1) Hochgebirgsseen

(9.1.2) Bergseen

(9.1.3) Seen der mittleren Höhenlagen

(9.1.4) Tieflandseen

(9.1.5) Altwasser

(9.1.6) Stauhaltungen

(9.1.7) Maarseen

(9.2) Fließgewässer

(9.3) Flachseen

(9.4) Kleingewässer

(9.5) Feuchtgebiete

Seen und Stauhaltungen

Hochgebirgsseen

|

|

Hochgebirgsseen liegen oft in 2000 m Höhe und darüber. Sie sind meistens während 6-9 Monaten mit Eis und Schnee bedeckt. Bevölkert werden sie, soweit sie für Fische erreichbar sind oder diese vom Menschen eingesetzt wurden, von Bachforelle, Groppe, Seesaibling und Elritze. In der aus 23 Einzelseen bestehenden Seenplatte von Macun im Schweizer Nationalpark leben Elritzen sowie ursprünglich eingesetzte Forellen und Kanadische Seesaiblinge auf über 2600 m Höhe. Sie ernähren sich von Zuckmückenlarven, Erbsenmuscheln, Land- und Wasserkäfern sowie Anflugnahrung. |

Bergseen

|

|

Die tiefer gelegenen Bergseen entsprechen als Lebensraum in etwa der Forellen und Äschenregion. Zusätzlich zu den in Hochgebirgsseen anzutreffenden Fischarten vermögen sich unterhalb von 2000 m.ü.M. auch die Äsche und die Bartgrundel zu halten. In manche Bergseen eingesetzt wurden die aus Nordamerika stammende Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) und der Kanadische Seesaibling. |

Seen der mittleren Höhenlagen

|

|

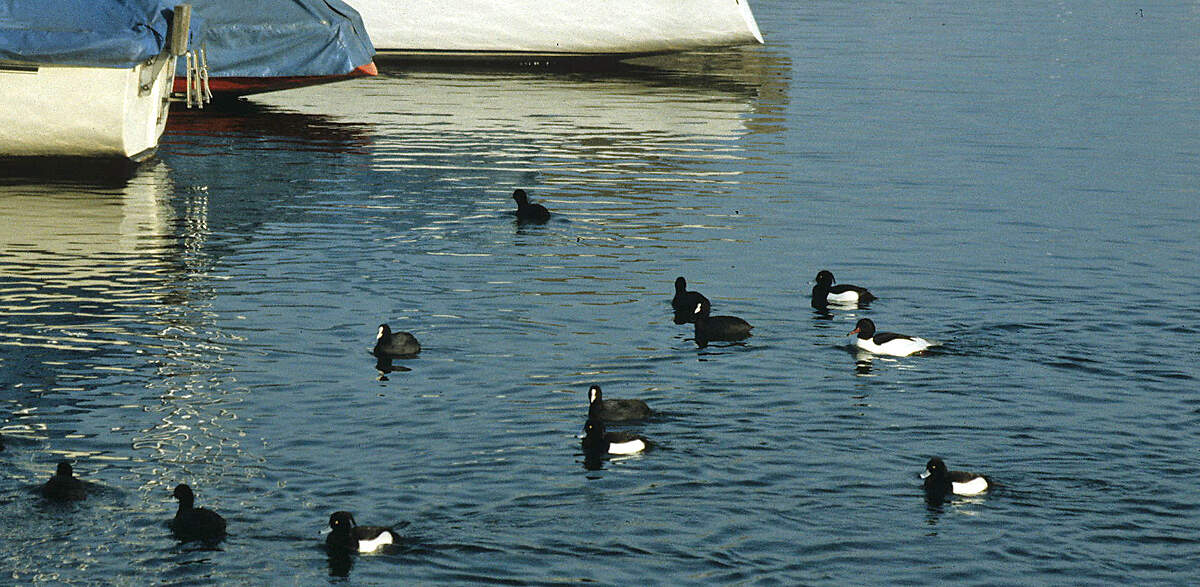

In den tieferen Lagen der Alpen, im Alpenvorland und im Schweizer Mittelland gibt es eine Reihe recht tiefer Seen, so z.B. in Österreich: Zeller, Millstätter, Ossiacher, Mond- und Wörthersee; in Bayern: Starnberger, Ammer- und Chiemsee; in der Schweiz: Thuner-, Vierwaldstätter-, Neuenburger-, Zürich- und Genfersee und schließlich das "Schwäbische Meer", der trinationale Bodensee. Diese Seen sind durch relativ kaltes, sauerstoffreiches Wasser charakterisiert. Tabelle: Seen der mittleren Höhenlagen Tierwelt:Im meist schmalen Uferbereich der Alpen- und Voralpenseen leben Barsche, Hechte und verschiedene Weißfische. Im Freiwasserbereich dominieren die verschiedenen, oft für einzelne Seen spezifischen Felchen. Ferner hat es Seeforellen (Salmo trutta lacustris), Seesaiblinge und Äschen. In Seen unter etwa 450 m Höhe nimmt die wirtschaftliche Bedeutung des - am Bodensee "Kretzer" genannten - Flussbarschs zu. Diese Seen sind mit die wichtigsten Überwinterungsgebiete für Enten aus Skandinavien und Sibirien. Allein in der Schweiz überwintern 147'000 Tafel- und 176'000 Reiherenten. Seen südlich der AlpenDie auf etwas geringerer Höhe (z.B. Lago d'Orta 290 m.ü.M., Lago Maggiore 193 m.ü.M., Gardasee 65 m.ü.M.) liegenden Seen des südlichen Alpenrandes sind zumeist sehr tief (Lago di Como bis 425 m, Lago Maggiore bis 372 m, Gardasee bis 346 m). Im Sommer erwärmt sich das Oberflächenwasser deutlich stärker als das Tiefenwasser. Es kann ohne weiteres 20°C erreichen, währenddem das "Hypolimnion" des Sees homogen 4°C kühl bleibt. Dadurch wird der Wasseraustausch zwischen unteren und oberen Schichten im Sommer unterbunden. Tierwelt:Die südlichen Alpenrandseen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fischfauna deutlich von jenen nördlich der Alpen. Die Felchen fehlen, soweit sie nicht vom Menschen eingesetzt wurden. Andererseits lebt hier mit der Cagnetta (Salaria fluviatilis) ein Schleimfisch, den man eher im Meer, sowie der Ghiozzo eine Grundel, die man eher in der Brackwasserzone erwarten würde. Viele Gattungen sind durch mittelmeertypische anstelle der bei uns heimischen Arten vertreten. Der auf 850 m Höhe gelegene Prespasee, ein Grenzgewässer Griechenlands, Albaniens und Nordmazedoniens beherbergt die europaweit größte Brutkolonie des Krauskopfpelikans. |

Tieflandseen

|

|

In Deutschland befinden sich die Tieflandseen hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Der größte See der Mecklenburger Seenplatte ist die auf 62 m.ü.M. gelegene Müritz mit einer Fläche von 11'260 ha, einer maximalen Tiefe von 31 und einer mittleren Tiefe von 6.5 m. Nebst einigen weiteren größeren Seen handelt es sich meist um Kleinseen mit einer Wassertiefe von unter 10 m. In den tieferen Seen ist die Kleine Maräne (Coregonus albula) der wichtigste Fisch der Freiwasserzone. In den meist breiten, bewachsenen Uferzonen leben Hecht, Flussbarsch, Brachsen und verschiedene andere Karpfenfische. |

Altwasser

Stauhaltungen

|

|

Der Mittellauf vieler Flüsse wird mittels Niederdruckkraftwerken zur Elektrizitätsgewinnung genutzt. Dadurch entstehen in der Barbenregion langgestreckte langsam fliessende Gewässer mit einer Tiefe von bis zu 15 m, deren Biozönosen jenen der Brachsenregion entsprechen, wobei das Artenspektrum sehr groß sein kann (Beispiel Wohlensee bei Bern: Bachforelle , Regenbogenforelle, Bachsaibling, Felchen, Flussbarsch, Hecht, Trüsche, Flussbarbe, Alet, Karpfen, Schleie , Brachse, Rotauge, Rotfeder, Hasel). |

Maarseen

|

|

Als Maar bezeichnet man eine Vulkanform, die durch eine Explosion entstanden ist, die durch das Aufeinandertreffen von Wasser und Magma verursachte wurde. Dabei wird Gestein bis in mehrere hundert Meter Tiefe zertrümmert und aus dem Vulkan herausgeschleudert. Dadurch entsteht ein Trichter, der durch von den Seitenwänden herabrutschendes Material wieder teilweise aufgefüllt wird. Die ausgeworfenen Gesteinsfragmente lagern sich um den Krater ab und verfestigen sich zu Tuff, der einen flachen Wall bilden kann. Im Maar bildet sich oft ein Maarsee, der mit der Zeit verlanden kann, wodurch ein Trockenmaar entsteht. Maarseen sind rund oder oval und haben typischerweise einen Durchmesser von 50-2'000 m. Von der Fläche her sind sie oft mit einem Kleinsee vergleichbar, sind aber deutlich tiefer, sofern die Verlandung noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Maare gibt es weltweit. In Mitteleuropa am bekanntesten sind, nebst der vor ca. 48 Millionen Jahre entstandenen und längst durch Sedimente aufgefüllten Grube Messel in der Nähe von Darmstadt die Maare der Vulkaneifel. Von den rund 75 Maaren enthalten heute noch 10 einen Maarsee oder -weiher. Der größte Maarsee ist das Pulvermaar mit einer Fläche von 38.5 ha und einer Tiefe von 72 m. Die ursprüngliche, natürliche Fischfauna, soweit bei diesen in der Regel isolierten Gewässern überhaupt vorhanden, ist kaum zu ermitteln. Größere Maarseen wurden mit gängigen Arten wie Aal, Zander, Flussbarsch, Hecht, Flussbarbe, Alet, Karpfen, Schleie , Brachse, Rotauge und Rotfeder, besetzt, alles Arten, die eher untypisch für kühle, nährstoffarme Gewässer sind. |

Literatur und Internetquellen

- DEUTSCHLANDS NATUR - MAARE

- ENGELHARDT, W. (1980)

- FISCHEREIINSPEKTORAT DES KANTONS BERN (2008) Jahresbericht.

- GEBHARDT, H. & NESS, A. (2009)

- KOZIOL, M. (2020)

- LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG (2008) Antrag der Abg. Reinhold Pix u.a. GRÜNE / Stellungnahme des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum betr. Bodenseefischerei. Drucksache 14/2303. 14. Wahlperiode 30.01.2008

- PEDROLI, J.-C. (1983)

- SCHIESS, H. (1989)

- SCHIFFERLI, L. (1989)

- SPEKTRUM - LEXIKON DER GEOWISSENSCHAFTEN

- STRAUB, M. (1993)

- WINKLER, H. M. (Red. 2007)

- ZAUGG, B., STUCKI, P., PEDROLI, J.C. & KIRCHHOFER A. (2003)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Fließgewässer

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

ValSassa.jpg)

IlFuorn.jpg)

Gemse_Fuorn.jpg)

Champlönch.jpg)

MuntLaSchera.jpg)

MunggValScharl.jpg)

ValTrupchun.jpg)

Spöl.jpg)