BLOM, A., ALERS, M. P. T., FEISTNER, A. T. C., BARNES, R. F. W & BARNES, K. L. (1992)

Primates in Gabon - current status and distribution

ORYX 26 (4):223-234. ISSN 0030-6053. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0030605300023759

Abstract:

This paper examines the current status and distribution of primates in Gabon on the basis of data collected in the field between 1985 and 1988. There are at least 19 and possibly 21 species of primates definitely present in Gabon, making it one of the richest countries in the world for primates. Most of the species are still widespread and one, the sun-tailed guenon, is endemic. Hunting and habitat destruction are the main threats to the country's primates. The major problem at the moment is the opening up of previously inaccessible areas by logging companies and the Trans Gabon railway, which leads to an increase in hunting pressure. Several species are threatened; the mandrill/drill, the black colobus, and the sun-tailed guenon need special conservation measures. Suggestions for action are made and several new reserves have recently been proposed.

ANGST, C. (2010)

Mit dem Biber leben: Bestandeszählung 2008.

Perspektiven für den Umgang mit dem Biber in der Schweiz.

156 Seiten, 85 Abbildungen, Tabellen. Bundesamt für Umwelt, Ittigen/Bern & Schweizer Zentrum für die Katographie der Fauna, Neuenburg.

Zusammenfassung:

200 Jahre nach seiner Ausrottung hat sich der Biber in der Schweiz wieder gut etab- liert. Seine Wiederansiedlung zwischen 1956 und 1977 ist eine Erfolgsgeschichte desSchweizer Artenschutzes. Nachdem die Biberpopulation während Jahren nur langsamwuchs, besiedeln heute wieder 1600 Biber unsere Gewässer, wie eine Bestandeserhe-bung im Winter 2007/08 ergab. Aufgrund dieses erfreulichen Resultates kann der Biberbei der geplanten Revision der Roten Liste von der heutigen Klassierung vom Ausster-ben bedroht (critically endangered) auf verletzlich (vulnerable, IUCN)zurückgestuft werden.

Der Biber hat einen grossen Teil der potenziell besiedelbaren Gewässer besetzt. DieBestände entlang der grossen Mittellandflüsse bilden heute die Kerne der SchweizerBiberpopulation. Diese gilt es unbedingt zu erhalten und zu fördern, damit sie nichtwieder abnimmt. Jungbiber haben nämlich immer mehr Mühe, neue, konfliktfreieLebensräume zu finden. Die Fliessgewässerstruktur ist vielfach schlecht, und denGewässern fehlt genügend Raum, damit der Biber ungestört seinen Aktivitäten nach-gehen kann. Mit dem Gegenvorschlag Schutz und Nutzung der Gewässer zur Volksini-tiative «Lebendiges Wasser» (Renaturierungs-Initiative) erhalten die Kantone wirksa-me Instrumente, um diese beiden Forderungen in Zukunft umzusetzen. Damit werden neue, konfliktfreie Lebensräume für den Biber geschaffen. Als wichtige Schlüsselartder Gewässer kann uns der Biber im Gegenzug helfen, die Gewässer in einen natürli-cheren Zustand zurückzuführen. Gleichzeitig fördert er durch seine vielfältigen Aktivi-täten die Biodiversität.

angst-biblio

BAUMGARTNER, R, (2000)

Wiederansiedlungsprojekt Tachin Tal.

Bongo 30: 1-14.

biblio-baumgartner

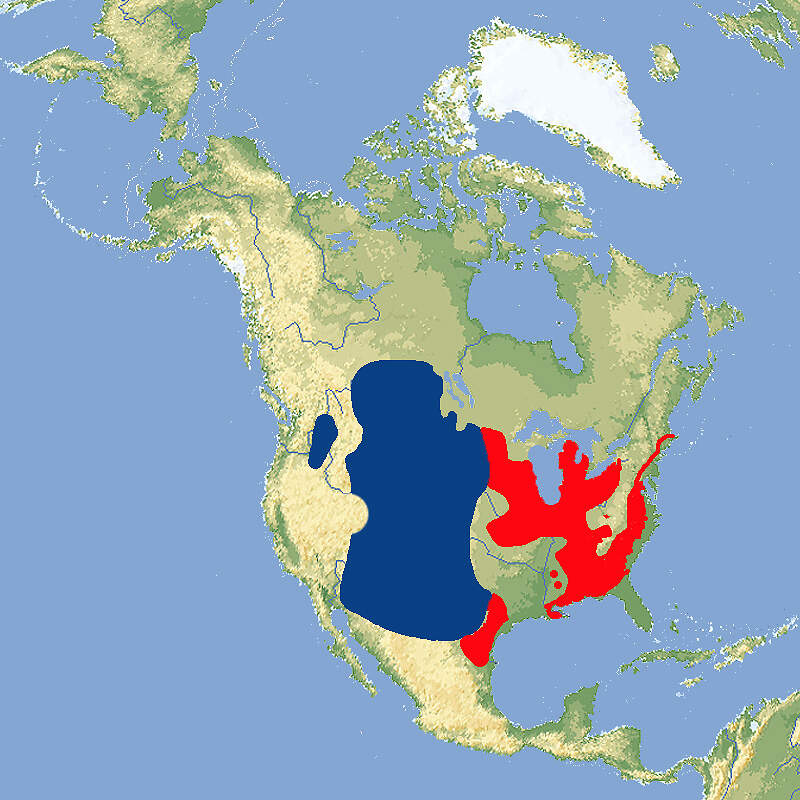

Tigersalamander

Ordnung: Schwanzlurche (CAUDATA)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Querzahnmolche (Ambystomatidae)

Tigersalamander

Ambystoma tigrinum / mavortium • The Tiger Salamander • La salamandre tigrée

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

Die Haltung des Tigersalamanders ist dann von besonderem zoopädagogischem Interesse, wenn zu Vergleichszwecken auch Axolotl oder Pátzcuaro-Salamander gehalten werden. Verglichen mit dem Axolotl wird er aber nicht so häufig gehalten. Körperbau und KörperfunktionenErwachsene Tigersalamander werden (15-)19-28(-33) cm lang. Es sind große, kräftige Salamander. Ihr Kopf ist gross mit abgerundeter Schnauze und kleinen, mit Lidern versehenen Augen und fehlenden Ohrdrüsen. Der Körper ist plump, der Schwanz dick, an der Wurzel fast drehrund, im weiteren Verlaufe stärker oder schwächer zusammengedrückt, am Ende ziemlich spitz abgerundet und niemals mit Hautsäumen versehen; die Vorderfüße haben vier, die Hinterfüße fünf freie Zehen. Die Tiere sind sehr unterschiedlich gefärbt und gezeichnet, meist ähnlich wie ein Feuersalamander mit gelber Zeichnung auf schwarzem oder dunkelbraunem Grund [2; 5; 7]. VerbreitungNordamerika: Vom südlichen Kanada über die USA bis Nord-Mexiko [3; 4]. Lebensraum und LebensweiseAnders als der Axolotl macht der Tigersalamander oft eine Metamorphose durch (in der Regel bei tigrinum, während die westlichen (mavortium) Formen sich auch als Larven fortpflanzen können. Die Larven besiedeln tiefe Weiher und Tümpel. Die Erwachsenen leben außerhalb der Paarungszeit an Land. Zur Fortpflanzung besiedeln sie im Frühjahr ruhige Gewässer, wo die Weibchen ihre Eier in Klumpen an Wasserpflanzen ablegen. Die Larven bleiben etwa ein Jahr im Wasser [6; 7]. Gefährdung und SchutzNach Beurteilungen aus dem Jahr 2015 gelten die Taxa mavortium und tigrinum mit ihren großen Gesamtpopulationen, der hohen Zahl der Subpopulationen und der weiten Verbreitung nicht als gefährdet [3; 4]. Der internationale Handel ist nach CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenGebietsweise werden Tigersalamander für Ernährungs- oder medizinische Zwecke oder für den lokalen Heimtierhandel gesammelt. Bei den Tieren, die in den internationalen Handel gelangen, dürfte es sich in der Regel um Nachzuchten handeln [4]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Arten werden in rund 20 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich etwa ein Drittel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Querzahnmolche gehalten werden (Beispiel): Vivarium im Tierpark Chemnitz, siehe ZOOLEX Gallery. Taxonomie und NomenklaturDer Tigersalamander wurde 1825 vom amerikanischen Chemiker und Herpetologen Jacob GREEN als "Salamandra tigrina" beschrieben. Bei den Tigersalamandern wurde die ehemalige Unterart A. tigrinum tigrinum zu einer eigenen Art hochgestuft (Östlicher Tigersalamander, A. tigrinum), während die übrigen früheren Unterarten als Westlicher Tigersalamander (A. mavortium, mit fünf Unterarten) zusammengefasst werden [1]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Schwertschwanzmolch (Cynops ensicauda)

FRITZ, J. & REITER, A. (2003)

Der Flug des Ibis - Die Rückkehr des heiligen Vogels aus der Arche Noah.

110 Seiten, zahlreiche farbige Illustrationen.

Bibliothek der Provinz. Wien, Linz, Weitra, München. ISBN 3-85252-485-7

Inhalt:

Der Waldrapp wurde von Noahs Arche ausgesandt und brachte Kunde vom nahen Land. In Ägypten wurde er als heiliger Vogel verehrt. Pilgern wies er den Weg nach Mekka. Mit den ersten Bauern, mit ihren Äckern und Weideflächen kam der Waldrapp zu uns.

Er siedelte in Städten, in Burgen, Ruinen und verlassenen Häusern. Von ihm erzählen Sagen und Flurnamen. Selbst für venezianische Karnevalsmasken war er Vorbild. Weil die Waldrappe leckeres Fleisch hatten und leicht zu erlegen waren, sind sie im Mittelalter fast ausgerottet worden. Heute zählt der Waldrapp zu den bedrohtesten Tierarten der Erde. Zoos wurden ihnen zu einer modernen Arche Noah. Jetzt könnten die Vögel mit dem roten nackten Hals und dem langen Schnabel wieder heimisch werden in den Alpen.

Wie das gelingen soll, wo Waldrappe schon frei fliegen und wo noch wilde Waldrappe leben – das erzählen Johannes Fritz, Angelika Reiter und ein Team von Zoologen, Verhaltensforschern und Historikern.

Dazu die schönsten Bilder von einem spannenden Unternehmen: Nach der Art, wie Nobelpreisträger Konrad Lorenz seine Graugänse aufzog, so folgen auch die Waldrappe dem Menschen. Die Waldrappe fliegen hinter Ultraleichtflugzeugen her und lernen so eine neue Zugroute – vom Nordrand der Alpen bis in die südliche Toskana.

biblio-fritz

FRITZ, J. & UNSÖLD, M. (2011)

Artenschutz und Forschung für einen historischen Schweizer Vogel: der Waldrapp im Aufwind.

Wildbiologie - Wildbiologie International 5/17: 16 Seiten.

Hrsg.: Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, CH-8006 Zürich.

Auszug:

Waldrappe sind mit ihrem metallisch glänzenden Gefieder, dem nackten Kopf und dem Federschopf exotisch anmutende Vögel. In früheren Zeiten war diese Ibisart rund um das Mittelmeer verbreitet. In Europa sind ehemalige Brutvorkommen der sozial lebenden Zugvögel primär aus Gebieten nördlich und südlich der Alpen überliefert. Die bewegte Geschichte des Waldrapps ist insbesondere durch die vielfältigen menschlichen Einflüsse geprägt. Der Vogel wurde als heiliger Vogel verehrt und war als Speisevogel begehrt. Er wurde gejagt, verdrängt und vergiftet. Inzwischen sind fast die gesamten Wildbestände erloschen – in Europa bereits im Mittelalter – und die letzten Vorkommen sind trotz intensivem Schutz hochgradig bedroht. 500 Waldrappe gibt es noch an der Atlantikküste Marokkos, ein Restbestand mit drei Vögeln hat in Syrien überlebt. In Gefangenschaft lässt sich der Waldrapp dagegen leicht halten und züchten. Der gute Bruterfolg in Zoohaltungen bildet die Grundlage für Arterhaltungs-, Wiederansiedlungs- und Forschungsprojekte.

fritz-biblio

FRITZ, J. (2004)

The Scharnstein Project: Establishing a migration tradition with handraised Waldrapp Ibises.

WAZA Magazine Nr. 5: 16-19.

Zusammenfassung:

Waldrappe sind Zugvögel. Jungvögel zeigen eine Zugunruhe etwa 1,5 Monate nach Erlangung der Flugfähigkeit. Die Zugroute und das Zugziel wird als Tradi tion durch einmaliges Fliegen in Begleitung der Eltern erlernt. Jungvögel fl iegen gegebenenfalls auch ohne ihre Eltern los und legen dabei beträchtliche Strecken zurück. Sie haben dabei aber keine entsprechende Richtungspräferenz und kommen in den meisten Fällen um. Die Gründung neuer Zugtraditionen ist daher ein vorrangiges Problem im Rahmen von Wiederansiedlungen. Unser Projekt hat die experimentelle Gründung einer hand aufge zo ge nen Waldrappgruppe zum Ziel, der mit Hilfe von Ultraleicht-Flugzeugen der Weg in ein entsprechendes Wintergebiet gezeigt wird. Die ersten beiden Jahre des Projektes sind erfolgreich verlaufen. Bereits 2003 konnten wir einen Teil der Zugstrecke in ein mittelitalienisches Wintergebiet zurücklegen. Im heurigen Jahr soll mit einer Gruppe von 11 Vögeln die gesamte Strecke erstmals geflogen werden. Die Vögel werden den Winter über weiter betreut und sollen im Frühjahr den Weg ins Sommergebiet selbständig finden. Gelingt das Projekt, sind die methodischen Grundlagen für eine Wiederansiedlung dieses Vogels in Europa und in anderen Bereichen des ursprünglichen Verbreitungsgebietes gegeben. Unser Projekt hat durch verschiedene Filmproduktionen in zwischen einen hohen Bekanntheitsgrad. Die resultierende Popularität ist eine wesentliche Vorarbeit für die potentielle Wiederansiedlung dieser Art in Europa.

fritz-biblio

KOTRSCHAL, K. (2004)

The Grünau Project: Establishing a Semi-wild Colony of Waldrapp Ibis.

WAZA Magazine Nr. 5: 12-16.

Zusammenfassung:

In den letzten acht Jahren hat das «Grünau-Projekt» gezeigt, dass es möglich ist, aus Zoo-Nachwuchs eine frei fl iegende und sich fortpfl anzende Waldrapp-Kolonie aufzubauen. Von 1997 bis 2000 bediente man sich der Handaufzucht, die zu auf den Menschen geprägten und folglich handzahmen Vögeln führte. Trotzdem überlebten in den ersten beiden Jahren lediglich 6 von 27 Vögeln. Die meisten fi elen Raubieren zum Opfer oder verschwanden auf ihren Langstreckenflügen. Danach stabilisierte sich die Lage und jetzt werden jährlich weniger als 5% der Population an Raubtiere verloren. Ab 2001 fingen die Vögel der Kolonie mit der Fortpflanzung an.

Die Gruppe wurde in eine grössere Voliere umgesiedelt, die 2000 für den Freifl ug konzipiert wurde und die als Nachtlager und Aufzuchtkolonie dient. Zwischen Mai und August wird nicht mehr gefüttert und die Vögel suchen sich Wirbellose und kleine Wirbeltiere auf frisch gemähten Wiesen 5-10 km nördlich ihrer Kolonie. Ab Spätherbst bis zum Frühling müssen die Vögel voll gefüttert werden. Es handelte sich dabei um ein teures und anspruchsvolles Projekt, aber die wissenschaftlichen Resultate und die für die Rettung der Spezies gewonnenen Erfahrungen lohnten die Mühe. Die Schlussfolgerung ist, dass das ehemalige Ausbreitungsgebiet des Waldrapps in Mitteleuropa das Wiederansiedlungsgebiet erster Wahl sein sollte. Dies bedingt, dass neue angepasste Migrationstraditionen eingeführt werden müssen.

kotrschal-biblio

MÜLLER, H.P. (2004)

The Re-introduction Project «Beshar el Kheir» at Ain Tijja-Mezguitem in North-east Morocco.

WAZA Magazine Nr. 5: 24-27.

Die letzte Kolonie der westlichen Population des Waldrapps (Geronticus eremita) lebt an der Atlantikküste bei Agadir. Es handelt sich um eine sesshafte Kolonie, d.h. die Vögel ziehen nicht.

Im November 1999 wurde eine Partnerschaftsvereinbarung vom Forstwirtschaftsministerium, einer lokalen Umweltschutz-organisation in Tazekka (ATED), der Arbeitsgemeinschaft Waldrapp (AgW, ein Zookonsortium aus dem deutsch-sprachigen Raum: München, Wien, Tierpark Berlin, Nürnberg und Bern, sowie dem Zoo von Rabat) der marokkanischen Industriegesellschaft Holcim (mit Holderbank) und der Ge-meinde Mezguitem unterschrieben. Die Vereinbarung hatte zum Ziel, in Ain Tijja-Mezguitem, im Nordosten Marokkos, wo der Waldrapp ausgestorben ist, eine Aufzuchtstation einzurichten, darin eine Ex situ-Waldrapp-Population zu halten und zu züchten, um später dort aufgezogene Vögel freizulassen und eine wilde Waldrapp Population aufzubauen, die imstande ist, in ihrer natürlichen Umgebung zu überleben.

Ein wissenschaftliches Gutachten über die Projektregion wurde von Prof. Dr. H. Wiesner, Tierpark Hellabrunn, und Dr. W. Grummt, Tierpark Berlin, erstellt Danach wurde die Station gebaut, die aus zwei 180 m² grossen und über 10 m hohen, durch eine Schleuse miteinander verbundenen Volieren, einer dritten, kleineren Voliere und einem Wirtschaftsgebäude besteht. Als weitere Infrastrukturen wurden ein Informations-zentrum und eine Zapfstelle für Trinkwasser mit Pumpstation und Eselparking erstellt. Im Jahr 2000 wurden die ersten im Zoo gezüchteten Vögel über den Flughafen Casablanca eingeführt und unter tierärztlicher Aufsicht in die Volieren eingesetzt. Im Jahr 2004 kam ein weiterer Import von in Zoos gezüchteten Waldrappen hinzu. Auch ein Informationszentrum wurde gebaut. Das Projekt wird von der lokalen Bevölkerung gut akzeptiert, da es Trinkwasser und Arbeitsplätze liefert. Eine Freilassung von Waldrappen wird nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die Ex situ-Population eine bestimmte Grösse erreicht hat, alle Bedingungen erfüllt sind und die marokkanischen Behörden zusammen mit den beteiligten nationalen und internationalen wissenschaftlichen Institutionen ihr Einverständnis gegeben haben.

ZIMMERMANN, W. (2005)

Przewalskipferde auf dem Weg zur Wiedereinbürgerung - Verschiedene Projekte im Vergleich.

Z. Kölner Zoo, 48, Heft 4: 183-209.

Zusammenfassung:

Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts werden Przewalskipferde in Europa mehr und mehr in Semi-Reservaten zur Landschaftspflege eingesetzt. In Asien dagegen kehren sie in ihr ehemaliges Verbreitungsgebiet zurück und sind Anlass für intensive Schutzmaßnahmen, die auch vielen anderen bedrohten Tier- und Pflanzenarten das Überleben sichern. Nicht alle Auswilderungsprojekte sind bislang erfolgreich oder werden erfolgreich sein. Ob sich ein Projekt im Laufe der Zeit positiv entwickelt, kann der Leser selbst in den entsprechenden Webseiten nachlesen. Wenn man nichts mehr zu einem Projekt erfährt, lässt dies eher auf einen Misserfolg schließen. In der Tabelle sind die einzelnen Projekte übersichtlich dargestellt.

Summary:

Since the nineties of last century it became common in Europe to use Przewalski’s horses in landscape management. But they also were reintroduced in their former habitats in Asia where large areas became strictly protected and thus also plants and other animal species profited from. Not all reintroduction attempts were successful so far or ever will be. Whether a project develops positively can easily be checked via the relevant websites. If no news are any more available, this is more likely to show a failure. In the table the various projects are clearly laid out.

zimmermann-biblio