Schwarznarbenkröte

Ordnung: Froschlurche (Anura)

Unterordnung: Moderne Froschlurche (Neobatrachia)

Familie: Kröten (Bufonidae)

Schwarznarbenkröte

Bufo (= Duttaphrynus) melanostictus • The Black-spectacled Toad • Le crapaud masqué

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

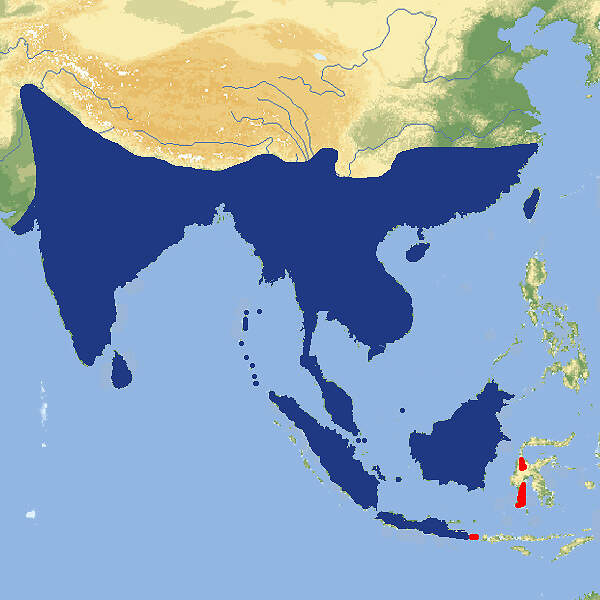

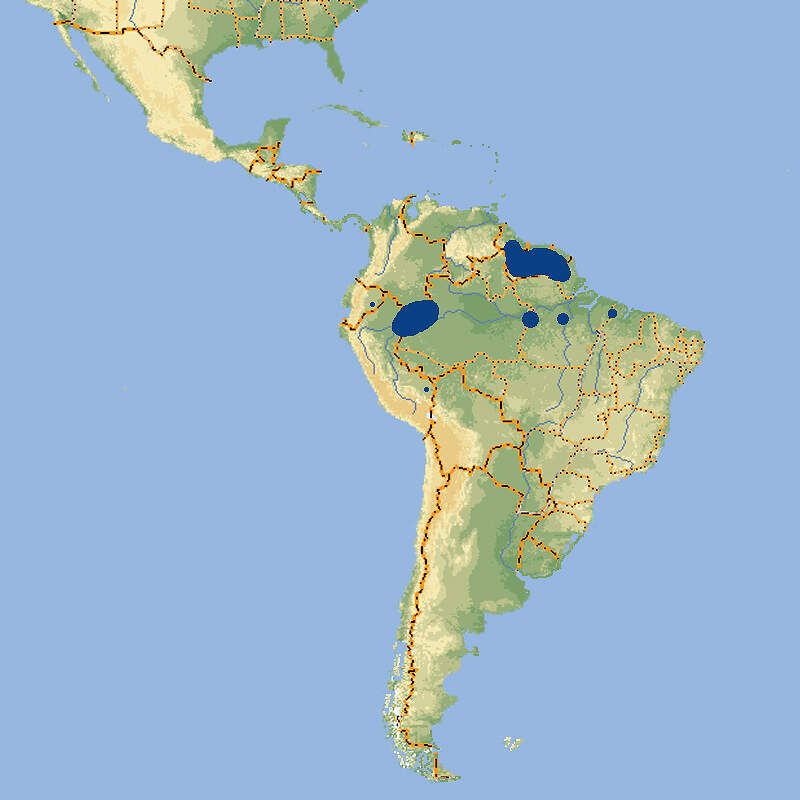

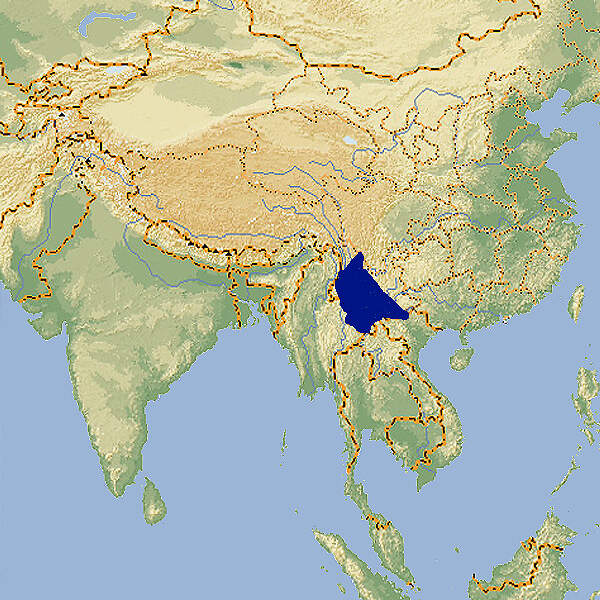

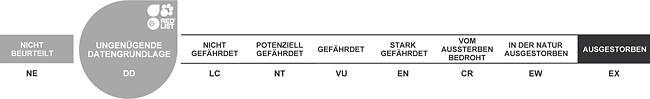

Als Beispiel für eine potenziell invasive und dann schwer wieder zu eliminierende Tierart ist die sehr große Schwarznarbenkröte von zoopädagogischem Interesse, insbesondere in Zusammenhang mit Madagaskar-Ausstellungen. Körperbau und KörperfunktionenSchwarznarbenkröten werden um die 12 cm lang, Weibchen können über 15 cm erreichen. Der Kopf weist starke Verknöcherungen auf, welche die Augen umrahmende Leisten bilden. Die Pupille ist queroval, die Iris, dunkel, das Trommelfell gut sichtbar und die Parotoiddrüsen sehr groß. Die Körperoberseite ist mit oft dornigen Warzen versehen, die schwarze Spitzen aufweisen. Die Zehen sind mindestens bis zur Hälfte durch Schwimmhäute verbunden [2; 4]. VerbreitungSüd- und Südostasien: Bangladesch, Burma, China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Kambodscha, Laos, Macao, Malaysien, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam. Die Art wurde auf östlichen Inseln Indonesiens, in Madagaskar und in in Papua Neuguinea eingeführt, wo sie zum Schutz der heimischen Arten wieder eliminiert werden sollte [5]. Lebensraum und LebensweiseDie Schwarznarbenkröte bewohnt unterschiedliche Habitate, vorzugsweise im Tiefland, sie geht aber auch bis ins Hochgebirge. Dichte Wälder werden gemieden. Sie ist ein Kulturfolger, der auch inmitten von Großstädten in Parks und Gärten anzutreffen ist. Sie ist dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber ruhen die Tiere unter Steinen, Holzstücken, in Höhlen oder Spalten. In Siedlungen versammeln sie sich abends unter Straßenlampen, um die vom Licht angezogenen Insekten zu fangen [2; 3; 4]. Gefährdung und SchutzDie Schwarznarbenkröte ist eine weit verbreitete Art mit einer großen Gesamtpopulation. Sie ist relativ anpassungsfähig und kommt in verschiedenen Lebensräumen vor, auch in von Menschen veränderten Gebieten. Nach einer mittlerweile revisionsbedürftigen Beurteilung aus dem Jahr 2004 gilt sie daher nicht als gefährdet [5]. Der internationale Handel ist durch CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenIn Nordthailand werden Schwarznarbenkröten gegessen [5]. HaltungSchwarznarbenkröten werden in halbfeuchten bis feuchten Terrarien mit lockerem Bodensubstrat gehalten. Sie benötigen nur einen kleinen, flachen Wasserbehälter. Paarung und Eiablage lassen sich durch künstliche Beregnung stimulieren [3]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in gegen 20 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich etwa die Hälfte im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDer sächsische Naturforscher Johann Gottlob Theaenus SCHNEIDER beschrieb die Art 1799 als Bufo melanostictus, und so hieß sie fortan über 200 Jahre lang, bis sie 2006 im Zuge der großen taxonomischen Revision der Froschlurche in die Gattung Duttaphrynus gestellt wurde. 2014 postulierten allerdings nordamerikanische Autoren, dass die neuen, die polyphyletische Bufo ersetzenden Gattungen als Untergattungen eingestuft würden [1]. Vermutlich handelt es sich bei der Schwarznarbenkröte um einen Artkomplex, der aus drei verschiedenen Arten besteht [2]. |

Literatur und Internetquellen

- AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD

- AMPHIBIAWEB

- HERRMANN, H. J. (2005)

- NIETZKE, G. (1969)

- VAN DIJK, P.P. et al. (2004). Duttaphrynus melanostictus. (errata version published in 2016) The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54707A86445591. http://www.iucnredlist.org/details/54707/0. Downloaded on 06 December 2017.

Zurück zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

Weiter zu Rokokokröte (Bufo paracnemis = Rhinella schneideri)

Rokokokröte

Ordnung: Froschlurche (Anura)

Unterordnung: Moderne Froschlurche (Neobatrachia)

Familie: Kröten und Stummelfüße (Bufonidae)

Rokokokröte

Rhinella diptycha (= B. paracnemis, R. schneideri) • The Cururu Toad • Le craupaud géant

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

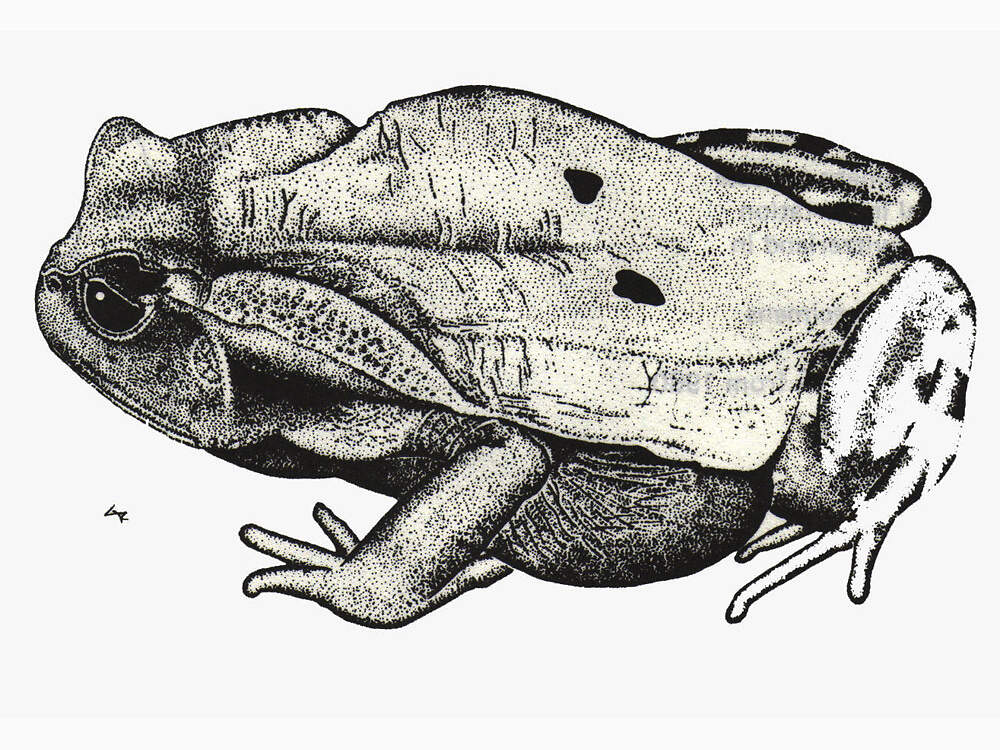

Die Rokokokröte ist eine wegen ihrer Größe sehr eindrückliche Art, die aber im Zoo wesentlich seltener gehalten wird als die beinahe gleich große Agakröte, die als in verschiedenen Weltgegenden invasive Tierart zoopädagogisch mehr hergibt. Körperbau und KörperfunktionenMit einer Länge bis zu 18 cm bei den Männchen und 25 cm bei den Weibchen ist die Rokokokröte ein wahrer Riese innerhalb der Krötenfamilie, der nur noch von der Kolumbianischen Riesenkröte (Bufo (=Rhaebo) blombergi) übertroffen wird. Der Kopf ist kurz und breit mit ausgeprägten Knochenleisten, die Pupille queroval, die Iris golden und schwarz gepunktet, das Trommelfell deutlich sichtbar und die Parotoiddrüsen groß. Die Haut der Körperoberseite ist dicht mit Warzen besetzt. An den Hinterbeinen befinden sich Tibialdrüsen, die ein milchiges, Bufotoxin enthaltenes Sekret absondern. Schwimmhäute fehlen an den Vorderzehen und sind an den Hinterzehen nur ansatzweise entwickelt. [2]. VerbreitungSüdamerika: Nord-Argentinien, Bolivien, Süd- und Ostbrasilien, Paraguay, Uruguay [3]. Lebensraum und LebensweiseDie Rokokokröte ist sehr anpassungsfähig und besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Chaco, Cerrado, und Atlantischem Regenwald. Generell bevorzugt sie relativ trockene, offene Landschaften und findet sich als Kulturfolger auch in Häusern. Die Fortpflanzung erfolgt während der Regenzeit. Das Weibchen legt bis 4 m lange Laichschnüre mit 1.8 mm großen, schwarzen Eiern [2; 3; 4]. Gefährdung und SchutzDie Art ist weit verbreitet häufig und kommt in mehreren Schutzgebieten vor. Aufgrund von mittlerweile revisionsbedürftigen Beurteilungen aus dem Jahr 2004 wurde Rhinella schneideri als nicht-gefährdet (LEAST CONCERN) in die Rote Liste aufgenommen und Rhinella diptycha landete aufgrund unzureichender Daten in der Kategorie "DATA DEFICIENT". Da R. schneideri mittlerweile als Synonym von R. diptycha gilt, wurde das entsprechende Datenblatt aus der Liste genommen und die Art wird jetzt als unzureichend dokumentiert klassiert [3; 6]. Der internationale Handel ist durch CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenDa die Rokokokröte auch Bienen frisst, wird sie gebietsweise als vermeintlicher Schädling verfolgt [3]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Nachdem in den letzten Jahren mehrere Zoos die Haltung aufgegeben haben, wird die Art nur noch in rund einem halben Dutzend europäischen Einrichtungen gezeigt. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Rokokokröte hat des Öfteren den Namen gewechselt. Ursprünglich beschrieben wurde sie 1894 von dem Wiener Zoologen Franz WERNER als Bufo schneideri. Mal als Unterart der Agakröte (Bufo marinus) betrachtet, setzte sich lange der von dem aus Bern stammenden und in Brasilien tätigen Arzt und Zoologen Adolfo LUTZ vergeben Name Bufo paracnemis durch. Im Zuge der großen Revision der Amphibien-Taxonomie kam sie 2006 in die Gattung Chaunus, bis sie nur ein Jahr später in Zusammenhang mit der Entdeckung einer neuen Krötenart in die Gattung Rhinella FITZINGER, 1826, gestellt wurde. 2014 postulierten allerdings nordamerikanische Autoren, dass die neuen, die polyphyletische Bufo ersetzenden Gattungen als Untergattungen eingestuft würden [1]. Die neueste Entwicklung geht dahin, dass es sich bei R. schneideri um ein Synonym der 1862 von dem amerikanischen Zoologen Edward Drinker COPE aufgrund eines 25 mm langen Individuums beschriebenen Art Bufo diptychus handle, in der Annahme, dass das Typusexemplar COPEs ein Jungtier gewesen sei [1; 5]. |

Literatur und Internetquellen

- AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD

- AMPHIBIAWEB

- AQUINO, L. (2004). Rhinella schneideri. The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54755A11200129. Downloaded on 04 December 2017.

- HERRMANN, H. J. (2005)

- LAVILLA, E. O. & BRUSQUETTI, F. (2018)

- SCOTT, N., Aquino, L. & ANGULO, A. (2004). Rhinella diptycha. The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54628A11177973. Downloaded on 12 September 2020.

Zurück zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

Zipfelkröte

Ordnung: Froschlurche (Anura)

Unterordnung: Moderne Froschlurche (Neobatrachia)

Familie: Kröten und Stummelfüße (Bufonidae)

Zipfelkröte

(Bufo =) Amietophrynus (= Sclerophrys) superciliaris • The African Giant Toad • Le crapaud géant d'Afrique

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib |

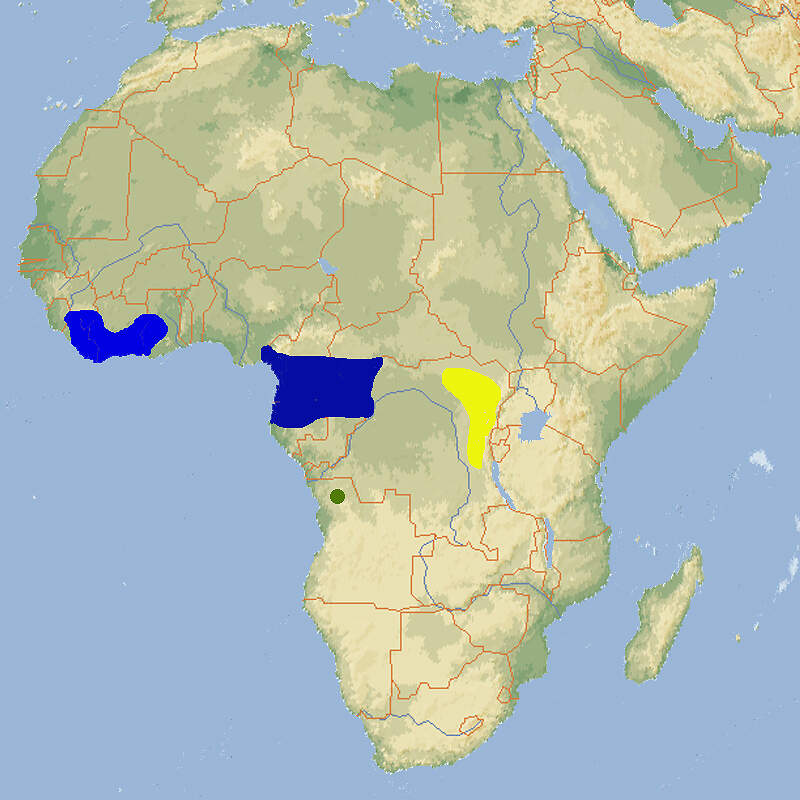

Obwohl nach CITES-Anhang I geschützt, gilt die Zipfelkröte nicht als gefährdet. Wegen der hohen mit der Einfuhr und Haltung verbundenen administrativen Umtriebe wird sie nur selten, vorab aus zoopädagogischen Gründen in Zoos gezeigt. Körperbau und KörperfunktionenDie Zipfelkröte, nicht zu verwechseln mit dem Zipfelkrötenfrosch (Pelobatrachus nasutus), verdankt ihren Namen den auffälligen, zipfelförmigen Auswüchsen über den Augen. Männchen werden 9-13 cm, Weibchen 13 bis über 15 cm lang. Ihre Schnauze ist spitz, das Maul ist kurz, das Trommelfell kaum sichtbar, die Parotoiddrüsen schmal und länglich. Die Haut der Körperoberseite ist glatt oder weist nur kleine Warzen auf. Die Zehen der Vorderfüße haben keine, jene der Hinterfüße nur angedeutete Schwimmhäute. Die Färbung der Oberseite ist gelbbraun, oft mit zwei dunkelbraunen Flecken auf dem Rücken, die Seiten sind rotbraun und die Hinterbeine haben dunkle Querstreifen [4; 5]. VerbreitungWest und Zentralafrika. Es bestehen offensichtlich Lücken in der Kenntnis des Artareals [8; 10]:

Lebensraum und LebensweiseDie Zipfelkröte lebt in Primär- und Sekundärwald, aber auch in Buschland und Plantagen, oft in der Nähe von großen Flüssen, wo sie in ruhigen Wasserbereichen ablaicht. Eine feste Paarungszeit gibt es nicht, die Fortpflanzung findet nach längeren Regenfällen statt [2; 6]. Gefährdung und SchutzDie Art ist weit verbreitet und offenbar häufig. Sie wurde daher aufgrund einer mittlerweile revisionsbedürftigen Beurteilung aus dem Jahr 2004 als nicht gefährdet taxiert [8]. Der internationale Handel ist durch CITES-Anhang I eingeschränkt. Bedeutung für den MenschenFrüher wurden Zipfelkröten für den Heimtierhandel gesammelt und exportiert. Dies ist als Folge der Aufnahme in CITES-Anhang I zumindest offiziell zum Erliegen gekommen [8; 9]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wurde nur ganz selten in europäischen Zoos gezeigt, gegenwärtig (2023) hat es höchstwahrscheinlich keine mehr. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Zipfelkröte wurde 1888 von dem am British Museum tätigen belgischen Zoologen George Albert BOULENGER als Bufo superciliaris beschrieben und hieß 122 Jahre lang so, bis sie 2006 im Zuge der großen Revision der Amphibien-Taxonomie in die Gattung Amietophrynus gestellt wurde. 2016 vergnügten sich dann aber französische Herpetologen damit, die in Südafrika vorkommende, als Sclerophrys capensis bekannte Krötenart näher anzuschauen und kamen zum Schluss, dass es sich dabei effektiv um die Art Amietophrynus rangeri handle. Da der Gattungsname Sclerophrys bereits 1838 vergeben worden war, wurden als Konsequenz alle Arten der Gattung Amietophrye umgetauft. Allerdings hatten 2014 nordamerikanische Autoren postuliert, dass die neuen, die polyphyletische Bufo ersetzenden Gattungen als Untergattungen eingestuft würden [1; 7]. Möglicherweise handelt es sich bei der Zipfelkröte nicht um eine, sondern um einen Komplex von drei Arten [3]. Gegenwärtig werden zwei Unterarten, S. s. superciliaris und S. s. chevalieri von der IUCN akzeptiert, während eine frühere dritte Unterart zu einer vollen Art (S. channingi) aufgewertet wurde [8]. 2020 wurden in Nordangola Zipfelkröten entdeckt, die provisorisch der Art superciliaris zugeschlagen wurden [10]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

Weiter zu Wechselkröte (Bufo = Bufotes viridis)

Grüne Zwergkröte

Ordnung: Froschlurche (Anura)

Unterordnung: Moderne Froschlurche (Neobatrachia)

Familie: Kröten und Stummelfüße (Bufonidae)

Grüne Zwergkröte

Bufo (Anaxyrus) debilis • The Western Green Toad • Le crapaud vert du Texas

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

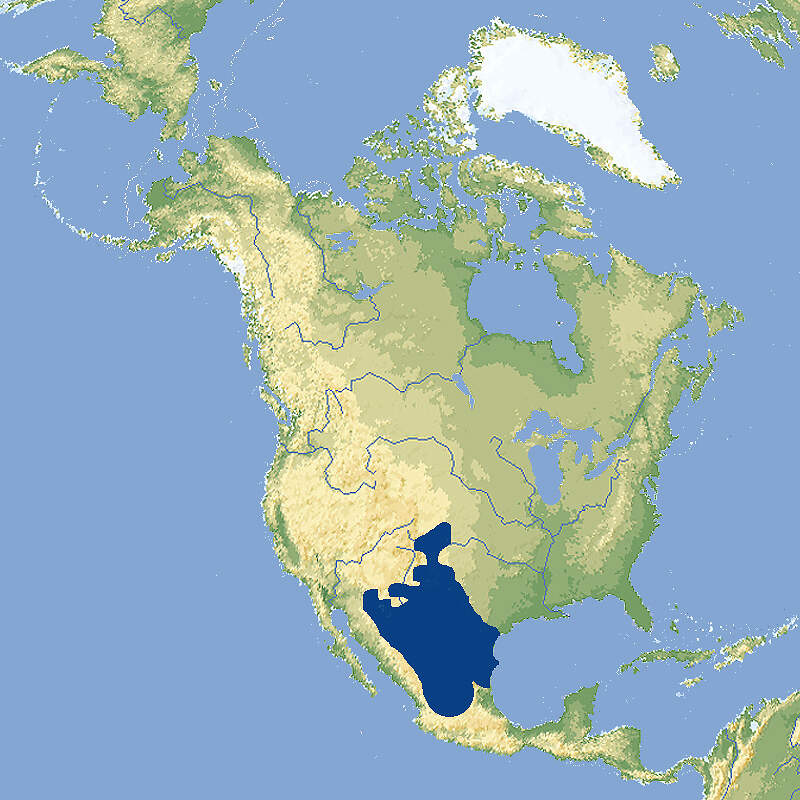

Da europäische Zoos sich selten auf nordamerikanische Fauna spezialisieren, ist diese hübsche kleine Kröte hierzulande nur selten zu sehen. Körperbau und KörperfunktionenDie Grüne Zwergkröte ist aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Färbung leicht erkennbar. Männchen erreichen eine Kopf-Rumpflänge bis zu 35 mm, Weibchen sind minim größer. Das Auge ist groß mit querovaler Pupille und grünlicher Iris. Die Parotoiddrüsen sind sehr groß. Die Körperoberseite ist hellgrün mit schwarzen Tupfen oder Streifen, die Beine sind etwas heller, die Unterseite weiß, die Kehle bei Männchen schwärzlich, bei Weibchen gelblich bis weiß [2]. VerbreitungNordamerika: Südwestliche USA und Nordwest-Mexiko, von Colorado und Kansas bis Zacatecas und San Luis [3]. Lebensraum und LebensweiseSemiaride Grasländer, Halbwüsten und Wüsten bis auf eine Höhe von 1'830 m, vorzugsweise mit sandigem Boden, sind Lebensraum der Grünen Zwergkröte. Im Freiland sind die Tiere hauptsächlich dämmerungsaktiv und ruhen tagsüber in selbstgegrabenen Höhlen, unter Grasbüscheln, Steinen, in Felsspalten oder Nagetierbauen. Die Fortpflanzung ist abhängig von Niederschlägen und findet von Ende März bis Juni oder Juli. Gelaicht wird in Viehtränken, Regenpfützen, Wasserstellen in ausgetrockneten Flussbetten und sonstigen temporären Gewässern. Die Eier sind klein, etwa 1 mm im Durchmesser. Sie werden einzeln oder in kurzen Schnüren abgelegt. (Ihre Entwicklung erfolgt sehr schnell, die Metamorphose findet bereits bei einer Larvengröße von 7-11 mm statt [2; 3; 4]. Gefährdung und SchutzDie Grüne Zwergkröte hat eine weite Verbreitung und vermutlich einen großen Bestand, der nicht oder nur unwesentlich abnimmt. Sie ist gilt daher aufgrund einer mittlerweile revisionsbedürftigen Beurteilung aus dem Jahr 2004 nicht als gefährdet [3]. Der internationale Handel ist durch CITES nicht geregelt. Bedeutung für den MenschenGrundsätzlich hatten Kröten als Symboltiere der Erdgöttin bei den Azteken eine große kulturelle Bedeutung. Inwieweit dies auf die vorliegende Art zutrifft, ist dem Verfasser nicht bekannt. In Nordamerika befindet sich die Art im Heimtierhandel. Angebote liegen um die 20 USD (Online-Inserate 2017). HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wird nur in wenigen europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich ein paar im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Art war 1854 von dem aus Mülhausen im Elsass stammenden, in den USA tätigen Zoologen Charles Frédéric GIRARD als Bufo debilis beschrieben worden. 152 Jahre lang hieß sie so, bis sie 2006 im Zuge der großen taxonomischen Revision der Froschlurche in die Gattung Anaxyrus gestellt wurde. 2014 postulierten allerdings nordamerikanische Autoren, dass die neuen, die polyphyletische Bufo ersetzenden Gattungen als Untergattungen eingestuft würden [1]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

Hoogmoed-Harlekinkröte

Ordnung: Froschlurche (Anura)

Unterordnung: Moderne Froschlurche (Neobatrachia)

Familie: Kröten (Bufonidae)

Hoogmoed-Harlekinkröte

Atelopus hoogmoedi • The Hoogmoed's Stubfoot Toad • Le crapaud harlequin de Hoogmoed

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib |

Die Hoogmoed-Harlekinkröte ist eine kleine Krötenart mit unklarem taxonomischem Status, die im Freiland als gefährdet gilt und im Zoo nur selten gezeigt wird. Körperbau und KörperfunktionenHoogmoed-Harlekinkröten sind kleine Froschlurche. Männchen werden bis knapp 3 cm, Weibchen bis knapp 4 cm lang. Die Zeichnung ist variabbel und es gibt unterschiedliche Farbphasen. Stummelfüße weisen sich dadurch als Vertreter der Krötenfamilie aus, dass ihre Männchen ein Biddersches Organ besitzen. Dabei handelt es sich um einen rudimentären Eierstock. Wenn die im Körperinneren gelegenen Hoden experimentell entfernt werden, entwickelt sich das Biddersche Organ zum funktionstüchtigen Eierstock [3; 4; 5]. VerbreitungTropisches Südamerika: A. s. hoogmoedi findet man möglicherweise in Guyana, Französisch Guiana, Surinam und im nördlichen Brasilien [2]. Lebensraum und LebensweiseDie Hoogmoed-Harlekinkröte lebt am Boden nicht regelmäßig überschwemmter Primär-Regenwälder und im Falllaub im Uferbereich von Bächen. Die Männchen halten sich in der Regel am Ufer von Bächen auf, die Weibchen hauptsächlich tiefer im Waldesinnern. Die Fortpflanzung findet in rasch fließenden Bächen statt [2; 5]. Untersuchungen in Guyana deuten darauf hin, dass die Art tags und nachts sowohlwährend der Fortpflnzungszeit als auch außerhalb einen hohen Grad an Ortstreue aufweist [5]. Gefährdung und SchutzFür Atelopus spumarius wurden zwei Unterarten beschrieben (A. s. barbotini und A. s. hoogmoedi), welche beide heute oft als eigene Arten angesehen werden. Bei IUCN werden beide "Unterarten" aber noch unter A. spumarius geführt und werden dort als gefährdet gelistet. Dies deshalb, weil man annimmt, dass die Bestände in den nächsten 10 Jahren wegen Infektionen durch den Chytrid-Pilz um 30 % zurückgehen werden [2]. Der internationale Handel ist unter CITES nicht geregelt. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wurde nur ganz ausnahmsweise in europäischen Einrichtungen gezeigt und ist heute ganz verschwunden. Für Details siehe Zootierliste. Die Welterstzucht in Menschenobhut gelang im Jahr 2011 dem Aquazoo Düsseldorf [4]. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Taxonomie und NomenklaturDie Stummelfüsse sind eine artenreiche, neotropische Gattung (Atelopus) innerhalb der Krötenartigen, aus der gegenwärtig rund 100 Arten bekannt sind und laufend weitere beschrieben werden. Ihre Systematik ist verwirrend. hoogmoedi war 1974 als Unterart von pulcher (Atelopus pulcher hoogmoedi) aus Französisch Guyana beschrieben worden, wurde 1980 der Art spumarius zugeteilt und wurde 2005 in den Rang einer Art erhoben, die 2012 in zwei Unterarten, hoogmoedi und nassaui, gesplittet wurde. In der Roten Liste der IUCN wird hoogmoedi unter Atelopus spumarius geführt [1; 2]. |

Literatur und Internetquellen

- AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD

- AZEVEDO-RAMOS, C. et al. (2010) Atelopus spumarius. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T54555A11166846. http://www.iucnredlist.org/details/54555/0. Downloaded on 16 May 2016.

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- SCHÜRER, U. (2012)

- NICOLAÏ, M.P.J, PORCHETTA, S., BALAKRISHNA, S., BOTHA, D.P. & KOK, P.J.R. (2017)

Zurück zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

Weiter zu Coloradokröte (Bufo = Incilius alvarius)

Mandarin-Krokodilmolche

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Überfamilie: Salamanderverwandte (Salamandroidea)

Familie: Salamander und Molche (Salamandridae)

Mandarin-Krokodilmolch

Tylototriton shanjing • The Mandarin Newt • Le triton empereur

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

Der Geknöpfte Krokodilmolch ist eine in ihrer Heimat potenziell gefährdete, heute vermutlich gefährdete, auffällige, überwiegend landlebende Molch-Art die zunehmend in europäischen Zoos gezeigt wird. Körperbau und KörperfunktionenDer Mandarin-Krokodilmolch ist ein relativ großer, massiger Molch mit einer Gesamtlänge von 13-17(-18) cm, wobei die Weibchen etwas größer werden als die Männchen. Der flache dreieckige Kopf mit den großen Augen ist deutlich vom Rumpf abgesetzt. Krokodilmolche haben eine raue, warzige Haut. Die Grundfarbe ist dunkelbraun, die durchgehende Rückenleiste, die deutlich voneinander getrennten Warzenknöpfe, der Schwanz und Teile von Kopf und Beinen sind gelb-orange. Die kontrastreiche Färbung warnt mögliche Angreifer vor übelschmeckenden Sekreten, die von den großen Parotoiddrüsen am Kopf und von sonstigen Hautdrüsen produziert werden. Die Körperhaut ist ferner mit zahlreichen großen und kleinen Warzen besetzt. Männliche Tiere sind meistens auch etwas schlanker als die Weibchen, in der Laichzeit sind sie an der vorstehenden Kloake deutlich von den Weibchen zu unterscheiden [1; 2; 3]. VerbreitungSüdostasien: Südchina. Die Abgrenzung zu Tylototriton verrucosus ist aber nicht klar und es ist möglich, dass die Art auch in Myanmar, Laos und Vietnam vorkommt [4]. Lebensraum und LebensweiseMandarin-Krokodilmolche sind überwiegend nachtaktiv. Sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens an Land und gehen nur zur Fortpflanzung ins Wasser. Die Paarung erfolgt mit einer Kreisbewegung ohne direkten Körperkontakt. Die Weibchen legen bis zu 50 Eier mit einem Durchmesser von 8 mm, die sie einzeln an Pflanzen heften, wobei die Ablage teils im Wasser, teils an Land stattfindet [1; 2]. Gefährdung und SchutzDie Art ist in Yünnan gebietsweise häufig aber die Bestände nehmen ab. Sie wird daher aufgrund einer mittlerweile revisionsbedürftigen Beurteilung aus dem Jahr 2004 als potenziell gefährdet eingestuft [4]. Der internationale Handel ist ab dem 26.11.2019 nach CITES-Anhang II geregelt. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenShanjing-Krokodilmolche werden in großem Stil für die Zwecke der traditionellen chinesischen Medizin zur Heilung von Krankheiten wie AIDS, Krebs, Asthma, Tuberkulose und Impotenz gesammelt. Sie werden auch als Delikatesse konsumiert [4]. HaltungMandarin-Krokodilmolche werden in kleinen Gruppen in einem Aquaterrarium gehalten. Sie benötigen feuchte Versteckmöglichkeiten so wie eine mehrwöchige kühle Überwinterung. Als Bodensubstrat für den Landteil eignet sich eine ca. 20 cm dicke, mit Moospolstern abgedeckte Schicht Pinienrinde. Als Bepflanzung eignen sich z.B. Nestfarn (Asplenum nidus) und Kleinblättriger Kletter-Ficus (Ficus pumila). Der Wasserteil soll etwa 20 cm tief und sein Boden mit einer 2-5 cm dicken Sand-Kiesschicht bedeckt sein. Als Bepflanzung eignet sich Wasserpest (Elodea spec.). Die Lufttemperatur soll im Winter bei ca. 17-22 Grad vom Frühjahr bis Herbst bei ca. 20-26 liegen Die Wassertemperatur soll Jahresverlauf zwischen ca. 18-25 Grad variieren. Zur Vermeidung von Verlusten durch innerartliche Aggressivität sollen die Larven einzeln aufgezogen werden [3]. Haltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 20 europäischen Einrichtungen gezeigt, von denen sich etwa ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Krokodilmolche gehalten werden (Beispiel): Vivarium im Tierpark Chemnitz, siehe ZOOLEX Gallery. Taxonomie und NomenklaturDie Krokodilmolche sind eine fossil auch in Europa weit verbreitete, heute auf Südostasien beschränkte Gattung der Salamandridae. Innerhalb der Gattung werden mittlerweile 23 Arten unterschieden [1]. Bis in die jüngere Zeit wurde Tylototriton shanjing und T. verrucosus nicht klar von einander bgegrenzt. Erst 1995 wurden sie aufgrund von Färbungsunterschieden und einiger anatomischer Unterschiede getrennt. Heute sind sie als eigenständige Arten anerkannt [2, 7]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Geknöpfter Krokodilmolch (Tylototriton verrucosus)

Geknöpfter Burma-Krokodilmolch

Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)

Familie: Salamander und Molche (Salamandridae)

Gattung: Krokodilmolche (Tylototriton spp.)

Geknöpfter Burma-Krokodilmolch

Tylototriton verrucosus • The Himalayan Newt • Le triton du Himalaya

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf BioLib

|

Der Geknöpfte Krokodilmolch ist eine in ihrer Heimat nicht gefährdete, auffällige, überwiegend landlebende Molch-Art die in einigen Zoos zu sehen ist. Körperbau und KörperfunktionenDer Geknöpfte Krokodilmolch ist kontrastreich gefärbt. Die Weibchen können eine Gesamtlänge von 20 cm erreichen, die Männchen bleiben mit bis zu 17 cm kleiner und sind auch etwas schlanker. Der Kopf ist breit und abgerundet mit hervorstehenden Augen und großen Parotoiddrüsen, die ein übelriechendes und übelschmeckendes Sekret produzieren. Über den Rippenenden hat es auffällige, leuchten orange gefärbte Warzen ("Knöpfe"). Die Haut ist drüsenreich und rau, am Körrper dunkelbraun, an Kopf, Beinen und Schwanz orange. [2; 6]. VerbreitungSüd- und Südostasien: China, Indien, Myanmar, Nepal, Thailand, in Vietnam möglicherweise ausgestorben. Lebensraum und LebensweiseDie Geknöpften Krokodilmolche verbringen die meiste Zeit ihres Lebens an Land, wo sie hauptsächlich Feuchtwälder bewohnen und kehren nur zur Fortpflanzung während des Monsuns ins Wasser zurück. Wasserlebensräume sind nicht-austrocknende Weiher und Tümpel sowie Waldbäche. Bei der Paarung umklammert das Männchen das Weibchen von unten her. Es setzt eine Spermatophore, d.h. ein Samenpaket auf dem Boden ab und biegt danach den Hinterleib so zur Seite, dass das Weibchen das Pakte aufnehmen kann. Die Eier haben einen Durchmesser von etwa 5 mm. Sie werden überwiegend an Land in feuchtem Moos abgelegt [2; 3; 7; 8]. Gefährdung und SchutzDie Art ist weit verbreitet und gilt zumindest gebietsweise als häufig. Sie ist deshalb aufgrund einer Beurteilung aus dem Jahr 2004 nicht als gefährdet eingestuft [7]. Der internationale Handel ist ab dem 26.11.2019 nach CITES-Anhang II geregelt. Zoogestütztes Artenschutzprojekt (Beispiel):

Bedeutung für den MenschenIn Myanmar werden die Krokodilmolche als Köder zum Fischen verwendet und in Indien werden sie für die Zwecke der traditionellen Medizin gesammelt [7]. HaltungHaltung in europäischen Zoos: Die Art wird in rund 15 europäischen Einrichtungen gezeigt, die sich etwa ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Für Details siehe Zootierliste. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland gibt es keine konkreten Mindestanforderungen. In Österreich sind diese in Anlage 4 der 2. Tierhaltungsverordnung, in der Schweiz in Anhang 2, Tabelle 6 der Tierschutzverordnung festgelegt. Wie Krokodilmolche gehalten werden (Beispiel): Vivarium im Tierpark Chemnitz, siehe ZOOLEX Gallery.

Taxonomie und NomenklaturDie Art wurde 1871 von dem schottischen Zoologen John ANDERSON unter ihrem heute noch gültigen Namen beschrieben [1]. Bis in die jüngere Zeit wurde Tylototriton verrucosus und T.shanjing nicht klar voneinander abgegrenzt. Heute sind sie als eigenständige Arten erkannt [1]. Literatur und Internetquellen

|

Zurück zu Übersicht Schwanzlurche

Weiter zu Übersicht Stummelfüße und Kröten

GLAW, F. & VENCES, M. (2007)

A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar.

3. überarbeitete und erweiterte Auflage. 496 Seiten, 1500 Farbfotos, Verbreitungskarten, Sonagramme, umfangreiches Literaturverzeichnis. Vences & Glaw Verlags GbR, Köln. ISBN-13: 978-3929449037

Inhalt:

Umfangreicher Feldführer aller Amphibien und Reptilien Madagaskars mit zusätzlichen Kapiteln über Geologie, Klima und biogeografische Zonen, menschliche Besieldung Madagaskars, Flora, Wirbellose, Süßwasserfische, Vögel, und Säugetiere Madagaskars liegt nun, in größerem Format und völlig überarbeitet in der dritten Auflage vor. Die Autoren haben in 12 Forschungsreisen u. a. 75 neue Frosch- sowie 7 neue Reptilienarten Madagskars beschrieben.

glaw-biblio

NÖLLERT, A. & KWET, A. (2007)

Der Froschlurch des Jahres 2007: Die Knoblauchkröte.

amphibia 6 (1): 4-8.

Die Biologie der Knoblauchkröte birgt zahlreiche Rätsel und Besonderheiten, so z.B. die beeindruckend großen, in Ausnahmefällen bis zu 22 (!) cm langen „Riesenkaulquappen“, die ihrer Größe und ihres eigenartigen Geruchs wegen früher sogar als Fische angesehen und verspeist wurden. Die etwas „plump“ gebauten Knoblauchkröten, die trotz ihres Namens und Aussehens nicht näher mit den Echten Kröten verwandt sind, bewohnen Lebensräume, die in Deutschland heute unter großem landwirtschaftlichen Druck stehen. Die Art lebt in offenen Landschaften mit sandigen Böden, z. B. in Sand- und Kiesgruben, aber auch auf Ackerbrachen und Militärübungsplätzen. Knoblauchkröten sind als Bewohner solcher Lebensräume „aus zweiter Hand“ fast schon als Kulturfolger zu bezeichnen, aber dennoch gehen ihre Bestände zurück, und die Zukunft dieser Art ist zumindest in unseren westlichen Landesteilen ungewiss. Es gibt also gute Gründe dafür, warum die DGHT 2007 die Knoblauchkröte zum Froschlurch des Jahres kürte.

KWET, A. (2004)

Fortpflanzungsbiologie südamerikanischer Laubfrösche.

amphibia 3 (1): 8-14.

Zusammenfasung:

Die Froschlurche im subtropischen Süden Brasiliens zeichnen sich nicht nur durch eine außergewöhnliche Artenvielfalt aus, sondern auch durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Reproduktionsstrategien. Die Ablage der Eier und Entwickluing der Larven ist in gemäßigten Zonen die weitaus häufigste Möglichkeit der Reproduktion. In den Tropen und Subtropen dagegen ist die Vielfalt deutlich größer. Viele dieser Fortpflanzungsmodi kommen nur bei Pfeiffröschen vor, jene der Laubfrösche sind weniger spektakulär, aber es gibt auch bei diesen Besonderheiten, die im Artikel vorgestellt werden.