Gebirge (2): Mittelgebirge in Zentraleuropa

Allgemeines

|

|

Mittelgebirge haben in unserem Gebiet eine Höhe bis zu etwa 1'800 m. Sie sind nicht vergletschert und meistens bis in die höchsten Lagen bewaldet. Im deutschen Sprachraum gehören dazu alle Gebirge mit Ausnahme der Alpen, wie Bayerischer Wald, Böhmerwald, Eifel, Elbsandsteingebirge, Elstergebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Fränkische Alb, Harz, Hunsrück, Hoher Meissner, Knüll, Pfälzer Wald, Odenwald, Rhön, Rothaargebirge, Schwäbische Alb, Schwarzwald, Sudeten, Taunus, Thüringer Schiefergebirge, Thüringer Wald, Vogelsberg, Zittauer Gebirge. Auch die Ardennen, die Vogesen, das Massif Central und der Jura sind Mittelgebirge. VegetationBis etwa 1'000 m.ü.M. stehen Buchenwälder, ab 700 m.ü.M. auch Tannen-Rotbuchenwälder und natürliche Fichtenwälder. In vielen Mittelgebirgen wurden die natürlichen Wälder durch Fichtenforste ersetzt. Diese Monokulturen sind besonders anfällig für das sogenannte "Waldsterben", das in den 1980er Jahren eines der bedeutendsten Umweltthemen war. Als Hauptursache für die Waldschäden, die sich in Schäden am Wurzelsystem und Nadelverlust bzw. bei Laubbäumen in Auflichtungen des Kronenbereichs manifestieren, wurde Luftverschmutzung durch Schadstoffe aus Industrie und Bergbau und dadurch verursachter saurer Regen festgemacht. Geschädigte Bäume sind auch anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer, von denen der Buchdrucker (Ips typographus) der wichtigste ist. Einige der dem Wald zusetzenden Schadfaktoren wurden seit den 1980er Jahren eliminiert oder verringert. Als Folge von durch den Klimawandel bedingter Erwärmung und zunehmender Trockenheit, was namentlich den Rotbuchen zu schaffen macht, sowie häufiger auftretenden Stürmen, leidet der Wald aber weiterhin. Besonders stark betroffen sind z.B. Harz, Riesengebirge, Erzgebirge, Jeschkengebirge, Thüringer Wald und Sächsische Schweiz. TierweltDas Säugetierspektrum ist ähnlich dem der Alpen. Ausgesprochene Hochgebirgstiere, wie Schneemaus, Schneehase, Alpensteinbock und Alpenmurmeltier fehlen, außer an einzelnen Stellen, wo die beiden letzteren angesiedelt wurden. Die Wildkatze ist in den Mittelgebirgen weit verbreitet. Die bisweilen "Juraviper" genannte Aspisviper kommt im Süden und Westen noch an vielen Stellen vor. Die Kreuzotter hat dagegen ihre Hauptverbreitung im Norden und Osten. Wo beide Arten vorkommen, bevorzugt die Kreuzotter die höheren Lagen. Alpengemse und Eurasischer Luchs waren in den Mittelgebirgen in der Regel ausgerottet, wurden aber mit Erfolg wiederangesiedelt. Wölfe werden namentlich in Frankreich wieder festgestellt, der im 19. Jahrhundert ausgerottete Braunbär fehlt noch. Das Massif Central ist ein Schwerpunkt für den Gänsegeier, auch Schmutzgeier nisten hier. Stellenweise wurden Sikahirsch und Mufflon angesiedelt, wobei es heute teilweise Bestrebungen gibt, diese gebietsfremden Arten wieder zu eliminieren. Typische ZootiereWolf, Rotfuchs, Steinmarder, Baummarder, Hermelin, Iltis, Dachs, Fischotter, Europäische Wildkatze, Eurasischer Luchs, Wildschwein, Rothirsch, Reh, Gemse, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Gartenschläfer. Haselhuhn, Auerhuhn, Wachtel, Gänsegeier, Schmutzgeier, Schwarzmilan, Wespenbussard, Mäusebussard, Wanderfalke, Turmfalke, Ringeltaube, Sperlingskauz, Uhu, Waldkauz, Waldohreule, Raufusskauz, Schwarzspecht, Feldlerche, Wasseramsel, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Hausrotschwanz, Amsel, Mönchsgrasmücke, Mauerläufer, Kleiber, Kolkrabe, Aaskrähe, Eichelhäher, Tannenhäher, Elster, Star, Haussperling, Erlenzeisig, Grünfink, Buchfink, Stieglitz, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Goldammer. Mauereidechse, Zauneidechse, Smaragdeidechse, Aspisviper, Kreuzotter, Erdkröte, Grasfrosch, Feuersalamander, Bergmolch. |

Jura

|

|

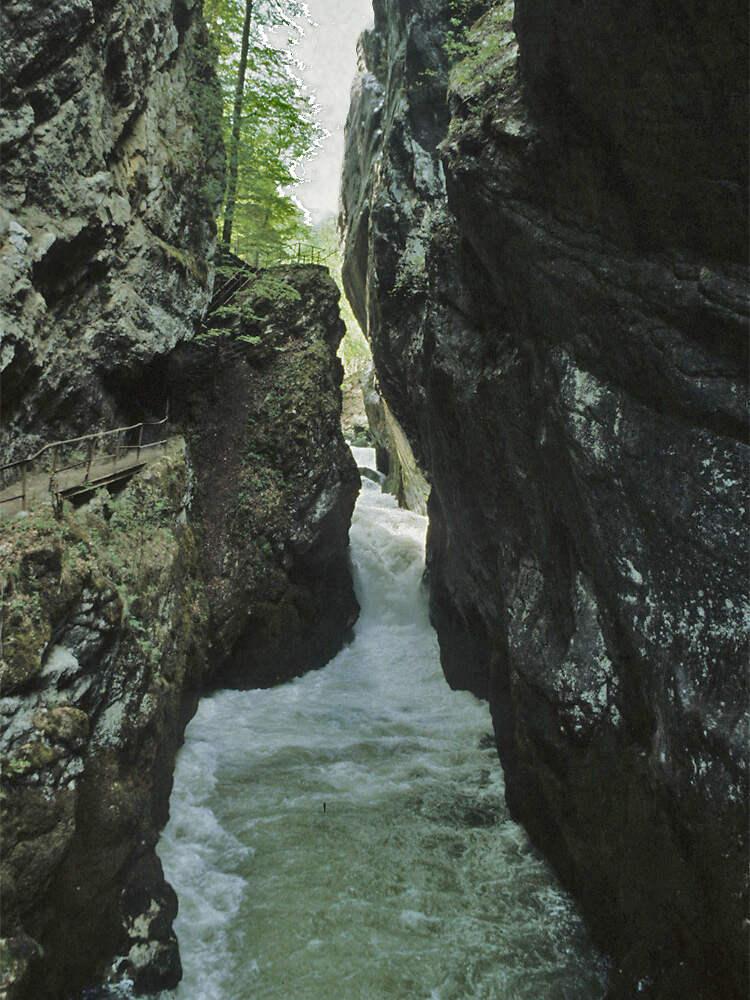

Der Jura im engeren Sinn verläuft parallel zu den Alpen. Er liegt nordwestlich des Schweizer Mittellandes, teils auf schweizerischem, teils auf französischem Staatsgebiet. Im Süden wird er von der Rhone, im Norden vom Rhein begrenzt. Er besteht überwiegend aus Kalkgestein, ferner aus Mergel- und Tonschichten. Er ist im Wesentlichen ein Faltengebirge, im Norden, in den Kantonen Aargau, Basel-Land und Jura sowie im angrenzenden Frankreich, gibt es aber einen ungefalteten Teil, den Tafeljura, der sich in geologisch gleich aufgebauten Mittelgebirgen in Schaffhausen (Randen) und Deutschland (Klettgau, Schwäbische und Fränkische Alb) fortsetzt. Der Tafeljura ist reich an Fossilien (Muschelkalk, Dinosaurier). Der Höchste Gipfel ist mit 1'720 m. ü. M. der Crêt de la Neige, der in der Nähe von Genf auf französischem Staatsgebiet (Département Ain) liegt. Der höchste Gipfel in der Schweiz ist der 1679 m hohe Mont Tendre im Kanton Waadt. In Mittelgebirgen gibt es Kare (französisch cirques), d. h. kesselförmige, von steilen Felswänden begrenzte Eintiefungen an den Bergflanken, die von kurzen Gletschern ausgeschürft worden sind. Einer der bekanntesten Kessel im Schweizer Jura ist der Creux du Van im Val de Travers. Dieser ist wahrscheinlich während der letzten Eiszeit entstanden. Er ist etwa 1'200 m breit und 500 m tief. Seine rund 160 m senkrecht abfallen Felswände ind insgesamt etwa 4 km lang. Andere, für Kalkgebirge typische Formationen sind Höhlen und Dolinen, die durch die Lösung von verkarstungsfähigem Gestein, und enge Schluchten, die durch mechanische Erosion enstanden sind. Der Französische Jura ist eines der höhlenreichsten Gebiete Europas. Bislang sind über 5'000 kleinere und größere Höhlen erforscht, das längste System weist eine Länge von über 40 km auf. Im Schweizer Jura ist namentlich die touristisch erschlossene Feengrotte von Vallorbe bekannt, ein gegen 3 km langes System von Tropfsteinhöhle und Gängen, aus dem die Orbe entspringt. Wegen des wasserdurchläßigen Untergrunds ist das Gewässernetz des Juras bescheiden. Es gibt nur wenige natürliche Seen, der größte in der Schweiz ist der Lac de Joux mit 9.6 km², der größte in Frankreich der Lac de Saint-point mit 5.2 km² Fläche. Der bedeutendste Fluss ist der Doubs mit 453 km Länge. Im Zuge der Auffaltung des Juras haben manche Flüße enge Durchbruchstäler, sogenannte Klusen gebildet. Wohl die schönste dieser Schluchten ist die Gorge de l'Areuse (ca. 450-720 m. ü. M.) im Neuenburger Jura. Die Areuse stürzt im Bereich der langgezogenen Schlucht über mehrere Wasserfälle 270 Meter in die Tiefe. TierweltDer letzte Braunbär im Schweizer Jura wurde 1855 erlegt. Der Luchs wurde hier vermutlich bereits im 18. Jahrhundert ausgerottet, im französischen Jura gab es noch Sichtungen bis um 1870. Von 1972-1975 wurden offiziell 2 Paare und vermutlich 6 weitere Tiere illegal angesiedelt. Heute (2022) liegt der Gesamtbestand im schweizerischen und französischen Jura bei ca. 140 Individuen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze im Jura nie ausgestorben. Aus der Schweiz war sie allerdings um 1960 weitgehend verschwunden. Ihre erneute Ausbreitung wurde gefördert durch die Ansiedlung von Wildfängen aus dem Burgund und von Nachzuchten aus schweizerischen Tierparks. Der Rothirsch wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Jura ausgerottet. Aus der Alpenpopulation wanderten ab dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer wieder einzelne Tiere ein. Verstärkt war dies ab etwa 2006 der Fall. Gebietsweise ist seitdem eine exponentielle Zunahme der Bestände zu beobachten, was dazu führte, dass 8 Schweizer Kantone und 3 französische Departemente zusammen mit Jagdverbänden ein Interreg-Projekt ins Leben riefen, das darauf abzielt, Bestandsentwicklung, Wanderungen und Waldschäden zu beobachten und Grundlagen für die Bewirtschaftung der Art zu liefern. Die Gemse verschwand während des Neolithikums, eventuell der Bronzezeit. 1950-62 wurden insgesamt 84 in den Alpen gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. 1965 wurden am Creux du Van 17 der bereits in der Altsteinzeit aus dem Jura verschwundenen Steinböcke angesiedelt. Die Kolonie konnte sich halten, hat sich aber nicht ausgedehnt. Der Bestand der wiederholt, hauptsächlich ab Ende der 1960er-Jahre ausgewilderten Alpenmurmeltiere stagnierte bis zur Jahrtausendwende. Danach nahm er zu, und das Artareal reicht heute vom Chasseral im Berner bis zum Noirmont im Waadtländer Jura. Das Areal des Auerhuhns ist seit den 1970er-Jahre im Jura um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im nördlichen und zentralen Jura ist die Art praktisch verschwunden. Das Birkhuhn ist seit etwa einem halben Jahrhundert ausgestorben. Das Haselhuhn hatte im Nordosten Arealverluste zu verzeichen, ist aber vom Chasseral Richtung Süden in geeigneten Wälder noch fast überall vorhanden. In ackerbaulich genutztem Gelände zwischen 400-1'200 m Höhe ist die Wachtel noch weit verbreitet. Der vielfältig strukturierte Nadelholzbestände bewohnende Sperlingskauz konnte sein Areal im Süden des Juras seit den 1990er-Jahren nach Norden und auch in tiefere Lagen ausdehnen. Dagegen zeichnet sich beim im Kettenjura noch weitverbreiteten Raufusskauz ein Rückgang ab. Sehr erfolgreich war ein 1972 begonnenes Wiederansiedlungsprogramm für den Uhu, der heute wieder den größten Teil des Juras besiedelt. Der um die Mitte des 19. Jahrhunderts regional ausgestorbene Steinadler wanderte spontan ein. 1994 wurde die erste Brut im französischen, 2009 im Solothurner, 2014 im Berner und 2020 im Neuenburger Jura verzeichnet, und die Population wächst ist im ganzen Kettenjura kontinuierlich. 2021 wurde erstmals ein Steinadler von einer Windturbine getötet, was NGOs veranlasste ein Moratorium für den Bau von Windkraftanlagen in sensiblen Regionen zu fordern. |

Schwarzwald

|

|

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und umfangreichstes Mittelgebirge. Er entstand ab dem Eozän, also vor rund 50 Millionen Jahren, als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens und der damit verbundenen Aufwölbung der Grabenschultern. Er besteht aus einem kristallinen Grundgebirge (Gneise, Granit), das teilweise von einer Deckschicht aus Buntsandstein überlagert wird. Während der beiden letzten Eiszeiten war er stark vergletschert. Relikte dieser Vergletscherung sind einige Karseen wie z.B. der Mummelsee. Der Schwarzwald erstreckt sich entlang des Oberrheins vom Hochrhein, also der Grenze zur Schweiz, bis in die Gegend von Karlsruhe über eine Distanz von etwa 160 km. Er bedeckt eine Fläche von rund 6'000 km² und grenzt Im Osten an die aus Muschelkalk bestehenden Landschaften von Gäu, Baar und Klettgau. Wie bei seinem linksrheinischen Gegenstück, den Vogesen, befinden sich die höchsten Erhebungen des Schwarzwalds dem Rhein zugewandt im Süden. Es sind dies der Feldberg (1'493 m. ü. M.), das Herzogenhorn (1’416 m. ü. M.) und der Belchen (1’414 m. ü. M.). Der höchste Berg im mittleren Schwarzwald ist der Kandel (1'241 m. ü. M.) bei Waldkirch, im Nordschwarzwald die Hornisgrinde (1'164 m. ü. M.) in der Ortenau. Weil die relativ weiche Deckschicht aus Buntsandstein im Norden mächtiger ist, bildeten die Gletscher dort viel mehr Kare als im Süden. Am Ende der letzten Eiszeit gab es mi Nordschwarzwald 129 Kare, im Südschwarzwald nur deren 20. Heute verbeiben noch 9 Karseen im Nord- und 3 im Südschwarzwald. Der bekannteste im Norden ist der 3.7 ha große und 18 m tiefe Mummelsee, der größte natürliche Schwarzwaldsee ist der im Süden gelegene Titisee mit einer Fläche von 107 ha und einer Tiefe bis 39 m. Dieser wird an Fläche übertroffen durch den Schluchsee, einen Aufstau der Schwarza von 517 ha. Die längsten Fließgewässer (>90 km) sind die Enz, ein Nebenfluss des Neckars, Kinzig, Elz und Nagold, die der Oberrhein zufließen, und die in den Hochrhein fließende Wutach. VegetationUrsprünglich bestand der Schwarzwald aus Buchenwald, durchsetzt mit Weißtanne, die im Schwarzwald eines ihrer wichtigsten Vorkommen hat, lokal auch aus Fichten, Eichen und Waldkiefern. Der Mensch hat das ursprüngliche Bild des Waldes stark verändert. Im Mittelalter führte der Silberbergbau, danach bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts Eisenbergbau, Flößen von Bauholz nach den Niederlanden sowie Verkauf von Brennholz nach Freiburg und Basel, Glasbrennerei und Köhlerei, im 18. und 19. Jahrhundert Beweidung durch Rinder und Ziegen zu einer starken Nutzung und gebietsweise zu einer Entwaldung der Landschaft. Flößerei, Glasbrennerei und Köhlerei wurden 1827 von Wilhelm HAUFF in seinem zweiteiligen Märchen "Das Kalte Herz" thematisiert. Heute dominieren vielenorts Fichte und Waldkiefer. Für Farne, Bärlappe und Moose sind die sauren Böden, die kühl-feuchten Bedingungen und die geringe Konkurrenz durch anspruchsvollere Pflanzenarten sehr günstig. Die durch die jahrhundertelange Nutzung der Hochlagen entstandenen "Grinden" sind mit Pfeifengras, Rasenbinse und Heidekraut bewachsene, teils mit Legföhren und Birken-Gebüschen durchsetzte Freiflächen. Zusammen mit den natürlichen, teils baumfreien Vermoorungen der Hochlagen stellen sie einen ganz außergewöhnlichen Lebensraum dar, in dem zahlreiche andernorts sehr seltene Insektenarten vorkommen wie z. B. die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) oder der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). TierweltIn Höhenlagen zwischen 1'000 und 1'400 m lebt in der Region zwischen Feldberg, Belchen und Wiesental in bis zu 2.5 m tiefen Wohnröhren ein spektakulärer, wenn auch nur selten zu beobachtender Endemit: der bis zu 60 cm lange und 40 g schwere Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis). In den Grinden ist die Kreuzotter beheimatet. In lichten Bergwäldern und im Übergang zu den Grinden lebt eine der größten Auerhuhnpopulationen Mitteleuropas. Der Braunbär wurde bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausgerottet. Ein aus der Alpenpopulation stammendes Exemplar des im 19. Jahrhundert im Schwarzwald ausgerotteten Wolfs wurde 2015 von einem Auto überfahren. 2022 lag der Bestand bei 4 Rüden. Der Luchs wanderte ab 1988 wieder aus der Schweiz ein. 2022 gab es ebenfalls vier männliche Tiere. Die Wildkatze dürfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden sein. In den letzten Jahren wurden am Westrand des Schwarzwalds wieder Tiere nachgewiesen. Ende der 1930er Jahre wurden gut zwei Dutzend aus Österreich stammende Gemsen freigelassen, heute gibt es rund um Feldberg, Belchen und Blauen im Südschwarzwald elf kleine Gamsvorkommen mit insgesamt ca. 1'500-2'000 Tieren. Die Jagdstrecke ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und beträgt etwa 600 Stück pro Jahr. Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde ein Wildgatter bei Küssaberg aufgelöst, wodurch Sikahirsche in die freie Wildbahn gelangten Heute gibt es Sikawild nebst der grenzüberschreitenden Population im Landkreis Waldshut auch in anderen Gebieten des Schwarzwalds. Typische Haustierrassen sind das Vorder- und das Hinterwälderrind , die Schwarzwaldziege sowie der Schwarzwälder Fuchs, ein mittelgroßes Kaltblutpferd. |

Vogesen und Pfälzerwald

|

|

Die Vogesen und der Pfälzerwald sind das linksrheinische Gegenstück zum Schwarzwald. Wie jener verdanken sie ihre Entstehung der Absenkung des Oberrheingrabens und bestehen sie aus kristallinem Gestein, das teilweise von Buntsandstein überlagert wird. Die Vogesen werden im Süden von der Burgunderpforte begrenzt, die sie vom Jura trennt. Sie erstrecken sich bis in die Gegend von Zabern / Saverne, wo sie in den Pfälzer Wald übergehen. Zusammen haben Vogesen und Pfälzer Wald eine Nord-Süd-Ausdehnung von gegen 250 km und bedecken eine Fläche von etwa 8'000 km². Die höchste Erhebung ist mit 1'424 m. ü. M. der Große Belchen, gefolgt vom Storkenkopf (1'366 m), Hohneck (1'363 m) und Kastelberg (1'350 m), alle in den Südvogesen. Nach Norden fällt das Gebirge ab, im Pfälzer Wald bringt es die höchste Erhebung, der Kalmit, nur noch auf eine Höhe von 673 m. Das bedeutendste Fliessgewässer ist die Mosel, die am Büssangpass in den Südvogesen entspringt. Die Stillgewässer beschränken sich auf Klein- und Stauseen. VegetationDie Vogesen sind zu rund 75% von Wald bedeckt, im Pfälzerwald beträgt der Waldanteil über 80%. Zusammen bilden Vogesen und Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas. In der kollinen Stufe besteht der Wald aus wärmeliebenden, von Traubeneichen dominierten Mischwäldern, soweit nicht andere Baumarten angepflanzt wurden. Mit dem Ansiedeln standortfremder Baumarten begonnen haben bereits die Römer mit der Einbürgerung der Edelkastanie, die heute noch, namentlich am östlichen Rand des Pfälzerwaldes, anzutreffen ist, bisweilen in reinen Beständen, oft auch in Gesellschaft mit anderen Arten wie z.B. der Hainbuche. In der (sub-)montanen Stufe herrscht natürlicherweise Buchenwald vor, durchsetzt mit Weißtannen, Bergulmen, Fichten, Bergahornen und Eichen. In höheren Lagen fallen die vielen Ebereschen auf. In den Südvogesen gibt es eine subalpine Stufe mit Bergföhren und ab einer Höhe von ca. 1'250-1'300 m Grasland oder Hochmoore. TierweltDie Südvogesen sind das letzte Rückzugsgebiet des einstmals weitverbreiteten Westlichen Haselhuhns (Tetrastes bonasia rhenana). Dieses steht aber auch hier kurz vor dem Aussterben, bedingt hauptsächlich durch die Art der Waldbewirtschaftung und allenfalls durch die Zunahme der Wildschwein- und Rotfuchsbestände. Der Braunbär hatte in den Vogesen zwischen 1650 und 1750 dramatische Arealverluste zu verzeichen und wurde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Der Luchs erlitt im 19. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Ab 1983 wurden in den Vogesen 21 Luchse ausgewildert. Der Bestand stagnierte vorerst und nahm dann ab, konnte sich aber immerhin bis in den Pfälzerwald ausdehnen. Von 2016-2020 wurde im Pfälzerwald ein Projekt zur Bestandsstützung mit 20 Luchsen aus der Schweiz und der Slowakei durchgeführt, 2021 wurde die erste Nachzucht in den Nordvogesen nachgewiesen. Im Gegensatz zum Luchs war die Wildkatze in den Vogesen und im Pfälzerwald nie ausgestorben und ist heute in guten Beständen im ganzen Massiv vertreten. 1956 wurden 11 im Schwarzwald gefangene Gemsen freigelassen, heute ist die Art mit einem Bestand von gegen 1'500 Individuen wieder flächendeckend vorhanden und wird bejagt. Typische Haustierrassen aus der Region sind das Vogesenrind und das Pfälzer Glanrind. Zur Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der wenigen waldfreien Landschaftsbereiche werden im Pfälzerwald Ziegen und Heckrinder eingesetzt. |

National- und Naturparks in den Mittelgebirgen Zentraleuropas

|

Deutschland

Östereich

Schweiz

Frankreich

Tschechien

|

Literatur und Internetquellen

- BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN

- BREITENMOSER, C. et al. (2022)

- BRODMANN, P. (1987)

- BW24 vom 14.01.2022 (WOLF)

- DAS KALTE HERZ VON WILHELM HAUFF - INHALT UND INTERPRETATION

- EU LIFE LUCHS - WIEDERANSIEDLUNG VON LUCHSEN IM PFÄLZERWALD

- FORST BW

- FRANCE TV3: COMMENT LE CHAMOIS A COLONISÉ LE MASSIF DES VOSGES

- HAUSSER, J. et al. (Hrsg., 1995)

- HECKEL, J.-O. (2021)

- KNAUS, P., ANTONIAZZA, S., WECHSLER, S., GUÉLAT, J., KÉRY, M., STREBEL, N. & SATTLER, T. (2018)

- LE CERF SUR LE MASSIF JURASSIEN

- MAUMARY, L. , VALLOTTON, L. & KNAUS P. (2007)

- MEYER, A., ZUMBACH, S., SCHMIDT, B. & MONNEY, J.-C. (2009)

- NABU BADEN-WÜRTTEMBERG (LUCHS)

- NATIONALPARK SCHWARZWALD

- NATURPARK MÜHLVIERTEL

- NATURPARK SÜDSCHWARZWALD

- NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE

- POIROT, C. & J. (2018)

- SCHEID C. (2013)

- SCHWARZWALD AKTUELL vom 26.04.2022 (WILDKATZE)

- SCHWARZWALD-INFORMATIONEN

- SCHWARZWALD-TOURISMUS.INFO

- VON ARX, M. et al. (2017)

- VOSGES-NATURE

- WALDWISSEN.NET

- 20 MINUTEN vom 26.01.2022 (Steinadler)

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (3) Andere Hochgbirge in Europa

DOLLINGER, P. (2021)

Rückkehr in die Alpen - Wie Alpensteinbock, Bartgeier und Waldrapp wiederangesiedelt wurden.

Artenrettung 2021 (1): 52-70

Einleitung:

Tierrechtler und andere Zoogegner, welche die Artenschutzleistung der Zoos kleinreden wollen, verweisen immer wieder darauf, dass die Zoos nur «Anteil an der Wiederansiedlung von etwa einem Dutzend zuvor in der Wildnis ausgestorbener Arten» gehabt hätten und «nur einmal pro Jahrzehnt irgendwo auf Erden eine ausgestorbene Art wieder angesiedelt» werde 24. Dies ist falsch, denn von den rund 60, gegenwärtig oder früher in der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN der Kategorie «Extinct in the Wild» zugeordneten Tierarten konnten 30 wiederangesiedelt werden. Die meisten davon im Verlauf der letzten 30 Jahre durch oder unter Mitwirkung von Zoos. Wenn man dann noch jene Tierarten berücksichtigt, die regional ausgestorben waren und mit Hilfe der Zoos in Teilen ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets wiederangesiedelt werden konnten, sprechen wir von mehreren hundert Arten, Stützungen lokal bedrängter Bestände nicht mitgezählt. Von diesen regional ausgestorbenen Arten wären mit Sicherheit einige vollständig ausgestorben, hätte man nicht rechtzeitig ex situ-Schutzmaßnahmen zur Anwendung gebracht.

In diesem Artikel sollen die Bemühungen zur Wiederansiedlung von drei Arten im Alpenraum vorgestellt werden, nämlich die erfolgreichen Wiedereinbürgerungen von Steinbock und Bartgeier sowie die noch laufenden Versuche, den Waldrapp wieder heimisch zu machen.

dollinger-biblio

MOLINARI-JOBIN, A. & MOLINARI, P. (2021)

Die Rückkehr des Bären in die Alpen.

FAUNA FOCUS 72: 1-12. Erhältlich auf www.wildtier.ch/shop.

Einleitung:

In den Alpen fast ausgestorben, macht der Bär heute wieder von sich reden. Vor 20 Jahren wurde er im Trentino wiederangesiedelt. Die anfängliche Begeisterung kippt jedoch zunehmend. Obschon die Mehrheit der Bären und Menschen friedlich zusammenleben, haben einzelne Bärinnen, die ihre Jungen verteidigten, diesen Meinungsumschwung provoziert. Deswegen braucht es klare Richtlinien, wie mit Problembären umzugehen ist; diese sind mit der lokalen Bevölkerung und Interessensvertretern abzusprechen.

Nebst der abnehmenden Sympathie in der Bevölkerung ist auch die Inzucht problematisch. Damit die Bären in den Zentralalpen überleben können, sollten sie mit der dinarischen Bärenpopulation verbunden sein.

molinari-biblio

WEYRICH, H., BAUMGARTNER, H., HEGGLIN, D. & LÖRCHER, F. (2021)

Der Bartgeier - Seine erfolgreiche Wiederansiedlung in den Alpen.

248 Seiten, 206 Fotos, 2 Tabellen. Haupt Verlag Bern.

Beschreibung:

Als «Lämmergeier» verhasst, hatte es der Bartgeier in den vergangenen Jahrhunderten nicht leicht: Er wurde mit allen Mitteln gejagt und schlussendlich ausgerottet. Heute wissen wir, dass sich der Bartgeier nicht von Lämmern ernährt, sondern fast ausschließlich von Knochen. In den 1970er-Jahren begannen enthusiastische Bartgeierfreunde, die Wiederansiedlung zu organisieren - 1991 wurde die erste Auswilderung in der Schweiz unternommen. Heute, 30 Jahre später, steht fest, dass die Auswilderung von Bartgeiern eines der erfolgreichsten Auswilderungsprojekte im Alpenraum ist.

Ein Grund zum Feiern und für eine aktuelle Monografie über den größten Vogel des Alpenraums.

Mit atemberaubenden Bildern des Naturfotografen Hansruedi Weyrich.

weyrich-biblio

Gebirge (3): Andere Hochgebirge in Europa

Allgemeines

Hier werden mir Ausnahme der Alpen und der zentraleuropäischen Mittelgebirge europäische Gebirge vorgestellt, deren höchste Erhebungen sich in Höhenlagen von über 2'000 m befinden. Hinsichtlich der Vegetation gelten im Prinzip dieselben Stufen wie bei den Alpen, wobei die Höhenlagen je nach geografischer Breite variieren. Bei den Angaben zur Tierwelt wird jeweils nur auf Besonderheiten verwiesen, weil viele Arten - z. B. Rotfuchs, Dachs, Mauswiesel, Iltis, Baummarder, Fischotter, Wildschwein, Rothirsch oder Reh - weit verbreitet sind und so gut wie überall vorkommen.

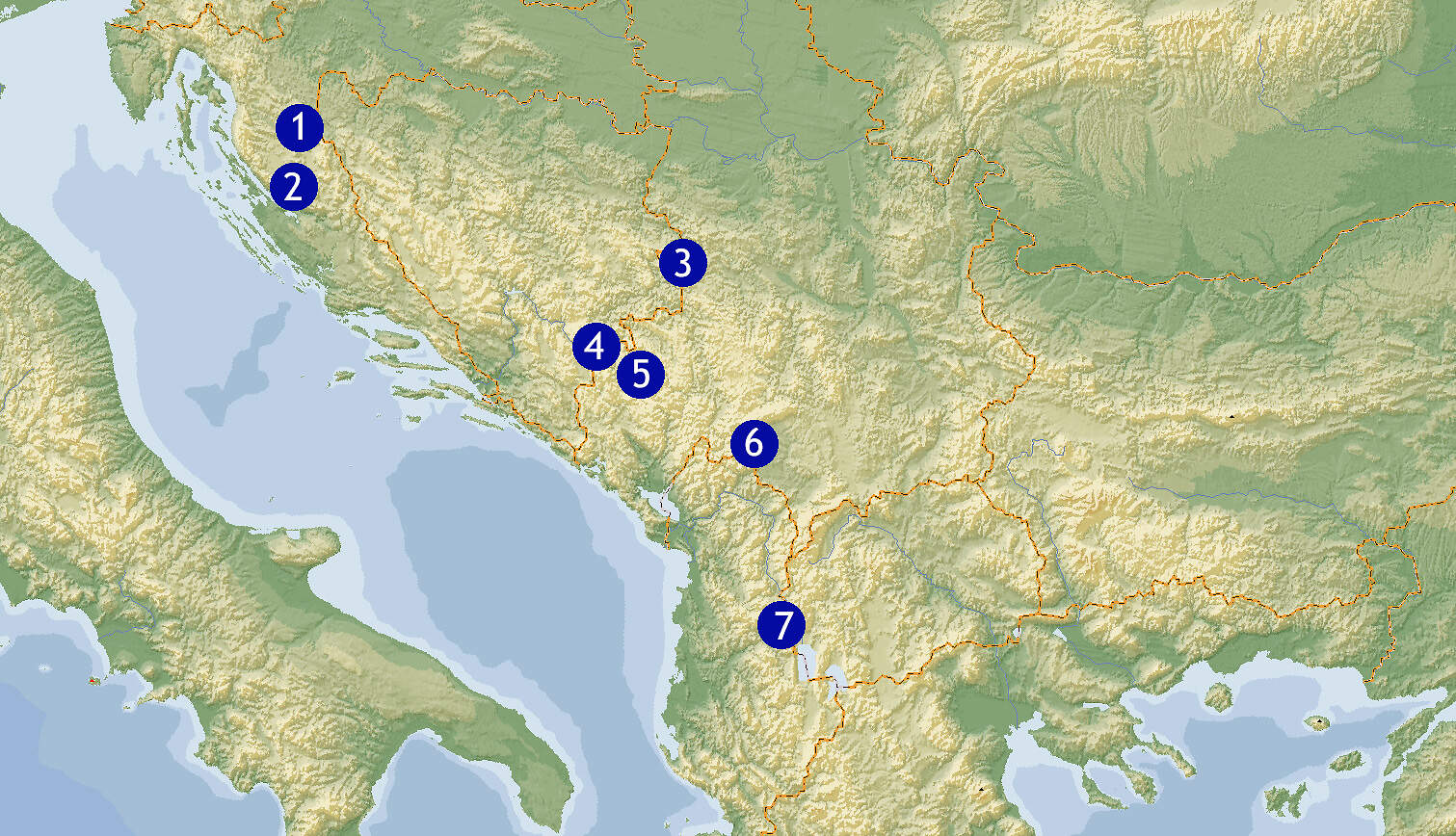

1. Kantabrisches Gebirge, 2. Pyrenäen, 3.Iberisches Randgebirge, 4. Kastilisches Scheidegebirge, 5. Sierre Nevada, 6. Apennin/Abruzzen, 7. Tatra, 8. Karpaten, 9. Dinarisches Gebirge, 10. Pindos-Gebirge, 11. Balkan, 12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge, 13. Olymp, 14. Gebirge auf Kreta, 15. Kaukasus, 16. Ural, 17. Skandinavisches Gebirge

1. Kantabrisches Gebirge

|

Nordwestpanien (Asturien, Baskenland, Galicien, Kantabrien, Kastilien-León, Navarra). Das Kantabrische Gebirge hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 480 km und stellt eine Verlängerung der Pyrenäen dar, ist allerdings deutlich weniger hoch. Höchste Erhebung: Torre de Cerredo (2'648 m. ü. M.) in der zentralen Gebirgskette Picos de Europa. Tierwelt: Der auch hier vorkommende Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Kantabrische Gemse (Rupicapra pyrenaica parva). Nationalparks:

|

![]()

2. Pyrenäen

|

Andorra, Frankreich, Spanien. Grenzgebirge. Höchste Erhebung: Pico de Aneto (3'404 m. ü. M.) in Aragonien. Tierwelt: Der isolierte Pyrenäenbär wurde früher als eigene Unterart, U.a. pyrenaicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Pyrenäen-Steinbock (C. pyrenaica pyrenaica): ehemals in den ganzen Pyrenäen, zuletzt im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, letztes Exemplar im Jahr 2000 eingegangen. Heute Unterart C. p. victoriae wiederangesiedelt. Pyrenäengemse (Rupicapra pyrenaica pyrenaica). Nationalparks:

|

![]()

3. Iberisches Randgebirge

|

Zentralspanien (Kastilien, Valencia, Südaragonien und Südkatalonien) Höchste Erhebung: Pico San Lorenzo (2'271 m. ü. M.) in der Sierra de la Demanda Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

4. Kastilisches Scheidegebirge

|

Zentralspanien, Portugal. Höchste Erhebung: Das "Sistema Central" besteht aus drei Hauptegbirgszügen:

Tierwelt: Westspanischer Steinbock (Capra pyrenaica victoriae), Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti). Nationalparks:

|

![]()

5. Sierra Nevada

|

Südspanien (Granada), Teil der Betischen Kordillere Höchste Erhebung: Pico Mulhacén (3'482 m. ü. M.). Tierwelt: Ostspanischer Steinbock (Capra pyrenaica hispanica) Nationalparks:

|

![]()

6. Apennin, Abruzzen

|

Italien, San Marino. Erstreckt sich über eine Länge von ca. 1'500 km von Ligurien bis nach Kalabrien. Gliederung in Nördlichen, Zentralen, wozu die Abruzzen gehören, und Südlichen Apennin. Höchste Erhebung: Corno Grande (2'912 m. ü. M.) im Massiv Gran Sasso d’Italia der Abruzzen, Provinz Teramo. Tierwelt: Der isolierte Abruzzenbär wurde früher als eigene Unterart, U. a. marsabicus, angesehen, gilt heute aber als U. a. arctos. Abruzzengemse (Rupicapra pyrenaica ornata). Nationalparks:

|

![]()

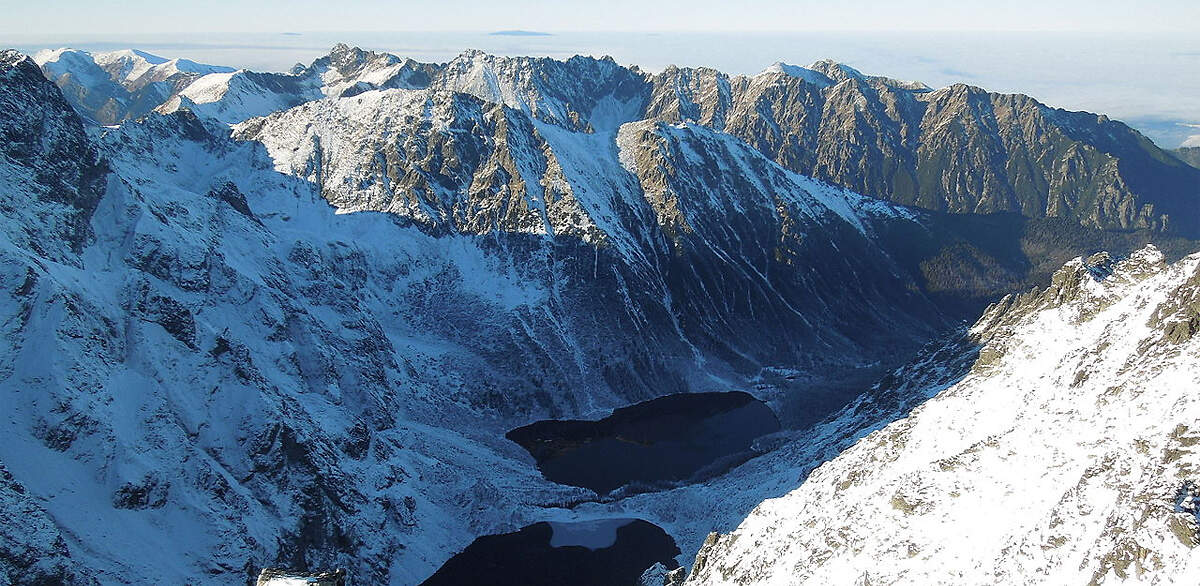

7. Tatra

|

Slowakei, Polen. Fortsetzung des Karpatenbogens Höchste Erhebung: Gerlsdorfer Spitze (2'654 m. ü. M.) Tierwelt: Die Tatragemse ((Rupicapra rupicapra tatrica) ist eine Unterart der Alpengemse. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

8. Karpaten

|

Österreich(Karpatenvorland, marginal), Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Rumänien, Serbien. Die Karpaten bilden einen nach Westen offenen Bogen von (mit der Tatra) ca. 1'300 km Länge. Höchste Erhebungen: Äußere Karpaten: Teufelsspitze im Babia-Góra-Massiv, Polen/Slowakei (1'725 m. ü. M.); Waldkarpaten: Howerla in der Ukraine (2'060 m. ü. M); Ostkarpaten: Pietros in Rumänien (2'305 m. ü. M.); Südkarpaten: Moldoveanu in Rumänien (2'544 m. ü. M.); Siebenbürger Westkarpaten: Cucurbăta Mare (1'849 m) Tierwelt: Karpatenluchs (Lynx lynx carpathica). Wiederangesiedelt: Wisent im Bieszczady-Nationalpark, Poloniny-Nationalpark und Vânători-Neamţ-Naturpark, sowie des Mönchsgeiers. Angesiedelt: Alpenmurmeltier. Nationalparks:

|

![]()

9. Dinarisches Gebirge

|

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien. Schließt an die Julischen Alpen an. Länge ca. 600 km. Höchste Erhebung: Jezerca in Albanien (2'694 m. ü. M.) Tierwelt: Im Dinarischen Gebirge lebt eine etwa 3'000 Individuen umfassende Braunbären-Population, aus der immer wieder Tiere in die Julischen Alpen abwandern und somit den kleinen Bestand bei Tarvis im Dreiländereck Italien-Slowenien-Österreich genetisch auffrischen. Reichhaltige Herpetofauna mit u.a. Griechischer Landschildkröte, Europäischer Sumpfschildkröte, Kaspischer Bachschildkröte (Mauremys caspica), der endemischen Dalmatinischen Spitzkopfeidechse, Östlicher Smaragdeidechse, Riesen-Smaragdeidechse (Lacerta trilineata), Pracht-Kieleidechse (Algyroides nigropunctatus), Adriatische Mauereidechse (Podarcis melisellensis), Scheltopusik, Ringelnatter, Glattnatter, Äskulapnatter, Vierstreifennatter, Katzennatter (Telescopus fallax), Leopardnatter (Zamenis situla), Sandotter, Kreuzotter und Wiesenotter. In Kartshöhlen lebst der gefährdete Grottenolm (Proteus anguinus). Neben den Alpen das einzige Gebirge in dem der Alpensalamander (Salamandra atra prenjensis) vorkommt. Nationalparks:

|

![]()

10. Pindos-Gebirge

|

Albanien, Griechenland (Epirus, Thessalien, Westmazedonien) Höchste Erhebung: Smolikas (2'632 m. ü. M.), zweithöchster Berg Griechenlands Tierwelt: Das Pindos-Gebirge ist ein Rückzugsort für die in Griechenland weitgehend ausgerotteten Braunbären und Wölfe. Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

11. Balkan (Stara Planina)

|

Bulgarien, Serbien, Ost-West-Ausdehnung ca. 600 km. Höchste Erhebung: Botwe (2'376 m. ü. M.), dritthöchster Berg Bulgariens Tierwelt:Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Wiederansiedlung des Gänsegeiers sowie des Mönchsgeiers in Bulgarien. Nationalpark:

|

![]()

12. Rhodopen, Rila- und Piringebirge

|

Im Südwesten Bulgariens und im Nordosten Griechenlands liegt ein Komplex von drei Gebirgsmassiven, bestehend aus den Rhodopen (BG/GR), dem Rila- (BG) und dem Piringebirge (BG/GR). Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Schneemaus (Chionomys nivalis), Braunbär, Wolf, Balkangemse (Rupicapra r. balcanica). Nationalparks:

|

![]()

![]()

14. Kretische Gebirge

|

Auf der Insel Kreta finden sich nebst mehreren Gebirgen, die weniger als 2'000 m hoch sind, drei Hochgebirgsmassive. Höchste Erhebungen:

Tierwelt: Kretische Wildkatze (Felis silvestris (ev. libyca) cretensis), Kretische Wildziege, Gänsegeier, Bartgeier. Siehe auch unter Kreta. |

![]()

15. Kaukasus

|

Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Russland, Türkei. Höchste Erhebung: Elbrus (in Russland, 5'642 m. ü. M.) Tierwelt: Kaukasusluchs (Lynx lynx dinniki), Persischer/Kaukasischer Leopard (P. p. saxicolor), Syrischer Braunbär (U. a. syriacus), Kaukasus-Maral, Kaukasus-Reh (Capreolus c. caucasicus), Ostkaukasischer und Westkaukasischer Tur, Wildziege, Armenisches Mufflon (Ovis gmelini/orientalis) Kaspisches Königshuhn (Tetraogallus caspius), Kaukasus-Birkhuhn (Lyrurus mlokosiewiczi), Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier. 1925 ausgerottet und wiederangesiedelt: Wisent im Shahdag-Nationalpark. Im frühen 19. Jahrhundert ausgerottet: Kaukasus-Elch (Alces a. caucasicus). Nationalparks:

|

![]()

16. Ural

|

Russland. Nord-Süd-Ausdehnung ca. 2'400 km, Breite im Mittel etwa 50 km. Der Ural ist eigentlich nur ein Mittelgebirge, wird aber wegen seiner geografischen Bedeutung als Grenze zwischen Europa und Asien, und weil gebietsweise sehr wohl alpine Verhältnisse herschen, hier aufgenommen. Höchste Erhebung: Narodnaja (1'895 m. ü. M.), im südlichen Ural Jamantau (1'640 m. ü. M.) Tierwelt: Typische sibirische Fauna einschließlich Nordluchs (Lynx l. lynx), Vielfrass, Zobel (Martes zibellina), Sibirisches Reh, Sibirisches Waldren (Rangifer. t. valentinae). Nationalparks:

|

![]()

17. Skandinavisches Gebirge

|

Norwegen, Schweden, Finnland Höchste Erhebungen: Rondslottet im Rondane-Massiv, Norwegen (2'178 m. ü. M.); Kebnekaise im Kebenkaise-Massiv, Schweden (2'097 m. ü. M.) Tierwelt: Nordluchs (Lynx l. lynx) , Wolf, Polarfuchs, Braunbär, Vielfrass, Elch, Bergrentier oder Fjällren (R. t. tarandus), weitgehend (halb-)domestiziert, reine Wildpopulation nur noch im norwegischen Dovrefjell und im Rondane-Bergmassiv. Moschusochse 1947-1953 im Dovrefjell angesiedelt. Weißschwanzseeadler, Alpenschneehuhn, Moorschneehuhn, Regenbrachvogel, Schneeeule, Sperbereule. Nationalparks:

|

![]()

Tabelle: Hochgebirgsgipfel in Europa

![]()

Andere Gebirgs-Nationalparks

|

Italien

|

|

Portugal

Spanien

|

Literatur und Internetquellen

- ARNOLD, E.N. & BURTON, J.A. (1978)

- AVIBASE

- BIBELRIETHER, H. & SCHREIBER, R. L. (Hrsg., 1990)

- DUFFEY, E. (Hrsg. 1982)

- PROTECTED PLANET

Zurück zu Lebensräume in Eurasien

Weiter zu Gebirge (4) Zentralasiatische Hochgebirge

GREY-WILSON, C. & BLAMEY, M. (1979/1999)

Alpine Flowers: Of Britain and Europe.

An illustrated guide for the Alps, Pyrenees an northern Europe.

384 Seiten, farbige Abbildungen von über 1'500 Pflanzenarten sowie Strichzeichnungen.

Collins, London. ISBN-13: 978-0002197496.

Inhalt:

Every species described in detail with the major characteristics highlighted for easy identification - The colour illustrations, painted from live or fresh specimens, show the full beauty of these exquisite plants. The pictorial keys have been designed specially for those who know no botanical terms and are based primarily on flower hape and colour, and on leaf shape.There is an introduction, a series of appendices at the end of the book to aid the identification of some of the more difficult groups, notes on alpine flowers in Britain, an illustrated glossary, and English and scientific indexes.

grey-biblio

KOHLHAUPT, P. (1964)

Alpenblumen.

Alpenblumen in ihrer Umwelt und im Volksleben.

2 Teile in einem Band. Zürich: Ex Libris (Lizenzausgabe) 1964. 252 und256 S., mit 122 bzw. 120 ganzseitigen Farbtafeln.

Paula KOHLHAUPTs erstes Buch "Alpenblumen – Farbige Wunder" erschien im Jahr 1963. Es war so erfolgreich, dass bereits 1964 der zweite Band folgte. Damit waren 240 der schönsten Vertreter der alpinen Flora auch von Laien leichter zu bestimmen. Möglich wurde dies durch die Entwicklung (relativ) preiswerter Spiegelreflexkameras mit Wechseloptik und verbesserter Farbumkehrfilme. Für die ersten Fotos benutzte sie eine Exakta Varex mit Balgen und Objektiven von 90 und 130 mm sowie den Kodachrome-Diafilm. Der Belser Verlag ließ die Bücher im Rotations-Kupfertiefdruckverfahren drucken, was zu preiswerten Ausgaben führte. Beide Bände wurden in mehrere Sprachen übersetzt und erschienen in fünf Auflagen.

kohlhaupt-biblio

OGGIER, P.A. (2014)

Die Alpenkrähe - Vom Schnee vertrieben.

ORNIS 2014 Nr.2: 18-21

Inhalt:

Die attraktiven schwarzen Vögel mit den roten Schnäbeln und Beinen brüten bei uns heute ausschliesslich im Wallis in Felsen in grosser Höhe. Ins Tiefland kommt die Alpenkrähe nur, wenn sie der Schnee aus ihrem angestammten Lebensraum vertreibt.

oggier-biblio

GRAF, R. & BITTERLIN, L. (2015)

Alpenkrähe in den Ostalpen - Vorstudie im Hinblick auf ein Artenförderprojekt.

MONTICOLA 107: 5-36.

Einleitung:

Die Alpenkrähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ist ein felsenbrütender Standvogel, der schneearme Gebirgslagen besiedelt und seine Insektennahrung am bzw. im Boden in offenen Lebensräumen mit kurzer Vegetation findet. Im 20. Jahrhundert ist sie in Europa lokal selten geworden oder ganz verschwunden und gilt somit als verletzlich. In der Schweiz ist die Verbreitung auf eine Restpopulation im Wallis geschrumpft und die Alpenkrähe wird als stark gefährdet eingestuft. Von der Landschaftsveränderung bis zur direkten Verfolgung werden verschiedene Rückgangsursachen genannt, aber die Gründe für das Verschwinden der Alpenkrähe aus den Ostalpen sind nicht restlos geklärt. Vor diesem Hintergrund hat der Verein Monticola zusammen mit dem Natur- und Tierpark Goldau, dem Alpenzoo Innsbruck und dem Tierpark Dählhölzli ein Förderprojekt der Alpenkrähe mit allfälliger Wiederansiedlung in den Ostalpen lanciert. Diese Vorstudie verfolgt das Ziel, eine Auslegeordnung für das Förderprojekt zu erarbeiten und weiteren Klärungs- und Forschungsbedarf auszuweisen

graf-biblio

REHNUS, M., BOLLMANN, K., SCHMATZ, D. R., HACKLÄNDER, K. & BRAUNISCH, V. (2018)

Alpine glacial relict species losing out to climate change: The case of the fragmented mountain hare population (Lepus timidus) in the Alps.

Online-Publikation am 13.03.2018. https://doi.org/10.1111/gcb.14087

Abstract:

Alpine and Arctic species are considered to be particularly vulnerable to climate change, which is expected to cause habitat loss, fragmentation and—ultimately—extinction of cold‐adapted species. However, the impact of climate change on glacial relict populations is not well understood, and specific recommendations for adaptive conservation management are lacking. We focused on the mountain hare (Lepus timidus) as a model species and modelled species distribution in combination with patch and landscape‐based connectivity metrics. They were derived from graph‐theory models to quantify changes in species distribution and to estimate the current and future importance of habitat patches for overall population connectivity. Models were calibrated based on 1,046 locations of species presence distributed across three biogeographic regions in the Swiss Alps and extrapolated according to two IPCC scenarios of climate change (RCP 4.5 & 8.5), each represented by three downscaled global climate models. The models predicted an average habitat loss of 35% (22%–55%) by 2100, mainly due to an increase in temperature during the reproductive season. An increase in habitat fragmentation was reflected in a 43% decrease in patch size, a 17% increase in the number of habitat patches and a 34% increase in inter‐patch distance. However, the predicted changes in habitat availability and connectivity varied considerably between biogeographic regions: Whereas the greatest habitat losses with an increase in inter‐patch distance were predicted at the southern and northern edges of the species’ Alpine distribution, the greatest increase in patch number and decrease in patch size is expected in the central Swiss Alps. Finally, both the number of isolated habitat patches and the number of patches crucial for maintaining the habitat network increased under the different variants of climate change. Focusing conservation action on the central Swiss Alps may help mitigate the predicted effects of climate change on population connectivity.