DENZLER, T. (1989)

Pathologische Veränderungen bei Carnivoren im zoologischen Garten Basel: Übersicht und Beitrag zur Renalen Amyloidose bei Geparden (Acinonyx jubatus).

Dr. med. vet. Dissertation

40 Seiten

Institut für Tierpathologie, Veterinär-Medizinische Fakultät, Universität Bern

Supervisor:

Zoo Basel

Zusammenfassung:

denzler-biblio

CAFÉ MARCAL, V. (2006)

Pathology and immunohistochemistry of Cheetah (Acinonyx jubatus) myelopathy.

Dr. Med. vet. Dissertation

51 Seiten plus Anhang

Institut für Tierpathologie der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin

Leitung: Dr. N. Robert, Dr. C. Botteron

Zoo Basel

Conclusion: see here

café-biblio

WINKLER, P. (2012)

Eingliederung eines männlichen Geparden in eine bestehende Gruppe aus zwei männlichen Geschwistern im Tierpark Herberstein

Diplomarbeit

111 Seiten

Aus dem Department für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin, Institut für Tierhaltung und Tierschutz,

1. Betreuer: O.Univ.Prof. Dr.med.vet. Josef Troxler, Institut für Tierhaltung und Tierschutz

2. Betreuer: Dr. Reinhard Pichler, Zootierarzt, Tierpark Herberstein

Tierpark Herberstein

Zusammenfassung:

Im Tierpark Herberstein leben zwei Gepardenbrüder, einer von ihnen ist an einem Sarkom erkrankt, aus diesem Grund soll ein dritter männlicher Gepard eingegliedert werden. Daraus ergibt sich folgende Hypothese: Die Eingliederung eines dritten Männchens in eine bestehende Gruppe aus zwei männlichen Geschwistern führt zur Isolation des neu zugeführten Tieres. Für dieses Projekt wurde das ursprüngliche Gehege neu adaptiert, sodass eine schrittweise Eingliederung möglich ist. Das Verhalten der Tiere wurde vor, während und nach der Eingliederung beobachtet und dokumentiert. Weiters wurden Stressmessungen der Tiere vor, währ end und nach der Eingliederung mittels Kortisol-Metaboliten durchgeführt. Es ist aus dem Verhalten der Tiere eindeutig ersichtlich, dass die Anwesenheit eines fremden männlichen Artgenossen in der Anfangsphase der Gruppierung die Tiere in Aufregung versetzt. Die Ergebnisse spiegeln sich auch in Kortisol-Metaboliten im Kot wieder. Das Verhalten der Tiere vor und nach einer gewissen Zeit der Eingliederung unterscheidet sich nicht signifikant. Weil Geparde grundsätzlich Einzelgänger sind (Ausnahme: weibliche Tiere mit ihren Jungen sowie einige männliche Geschwister, die zusammenbleiben), ist die Eingliederung eines weiteren männlichen Tieres risikoreich. Doch die Eingliederung ist grundsätzlich gut verlaufen. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass dieses Vorgehen die Tiere sehr gestresst hat und für zukünftige Projekte sich die Frage stellt, ob dieser Stress gerechtfertigt ist.

Abstract:

The Herberstein zoo is the home of two cheetah brothers. One of them has contracted a sarcoma, for this reason a third male cheetah is to be integrated. This gives rise to the following hypothesis: The integration of a third male into an existing group of two male brothers will result in the isolation of the newly introduced animal. For this project the original compound has been readapted to allow for a gradual integration. The behaviour of the animals has been observed and documented before, during and after the integration. Additionally, stress measurements of the animals have been performed by means of cortisol metabolites before, during and after the integration. As clearly evident from the behaviour of the animals, the presence of a foreign male conspecific causes agitation in the initial phase of the grouping. These results are also reflected by cortisol metabolites in the excrement. The behaviour of the animals before and after a certain period of integration does not differ significantly. Cheetahs are generally solitary animals (except for female animals with their cubs as well as some male siblings staying together). For this reason the integration of another male animal is risky. However, in principle the integration went well. Nonetheless, it has to be taken into account that this course of action put the animals under a great amount of stress and consequently for future projects the question arises, if this stress is justified.

winkler-biblio

STREIT, A. (?)

Verhaltensänderung bei Geparden (Acinonyx jubatus) nach Änderung der Gruppenzusammensetzung in der Tierwelt Herberstein.

Bachelorarbeit

Karl-Franzens-Universität Graz

Tierwelt Herberstein

Zusammenfassung:

Männliche Geparde bilden in freier Wildbahn kleine Gruppen, sogenannte Koalitionen. Diese bestehen meiste aus 2 oder 3 Tieren, die meistens miteinander verwandt sind. Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer Gruppe ebenfalls miteinander verwandter männlicher Geparde in der Tierwelt Herberstein und mit den Verhaltensveränderungen innerhalb der Koalition, nachdem ein Mitglied die Gruppe verlassen hat. Es konnte beobachtet werden, dass die Tiere im verkleinerten Rudel weniger Aktivität zeigten, d.h. mehr Zeit liegend bzw. dösend verbrachten. Es wurden im Vergleich zu vorher andere Teilen des Geheges genutzt. Signifikante Unterschiede in der Verhaltensänderung konnten jedoch nicht beobachtet werden.

streit-biblio

Gepard

Überordnung: LAURASIATHERIA

Ordnung: Raubtiere (CARNIVORA)

Taxon ohne Rang: Landraubtiere (FISSIPEDIA)

Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)

Familie: Katzen (Felidae

Unterfamilie: Geparden (Acinonychinae), neuerdings Kleinkatzen (Felinae)

Gepard

Gepard

Acinonyx jubatus • The Cheetah • Le guépard

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Lebensraum und Lebensweise

- Gefährdung und Schutz

- Bedeutung für den Menschen

- Haltung

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

Weitere Bilder auf Biolib |

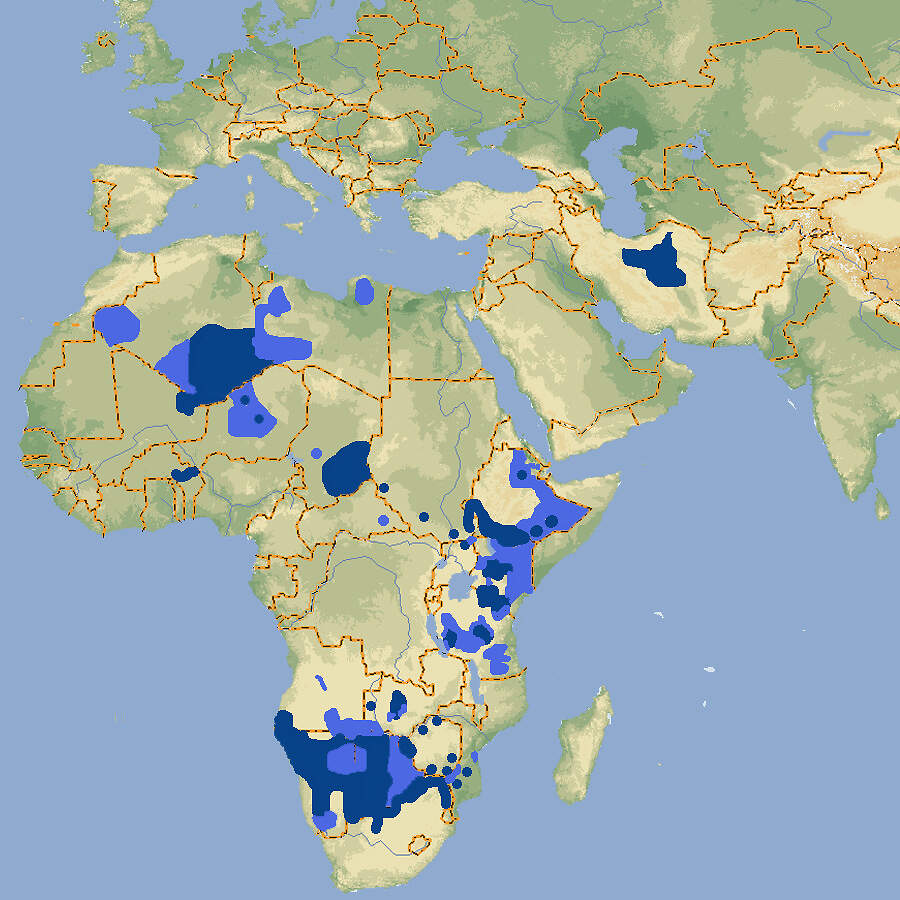

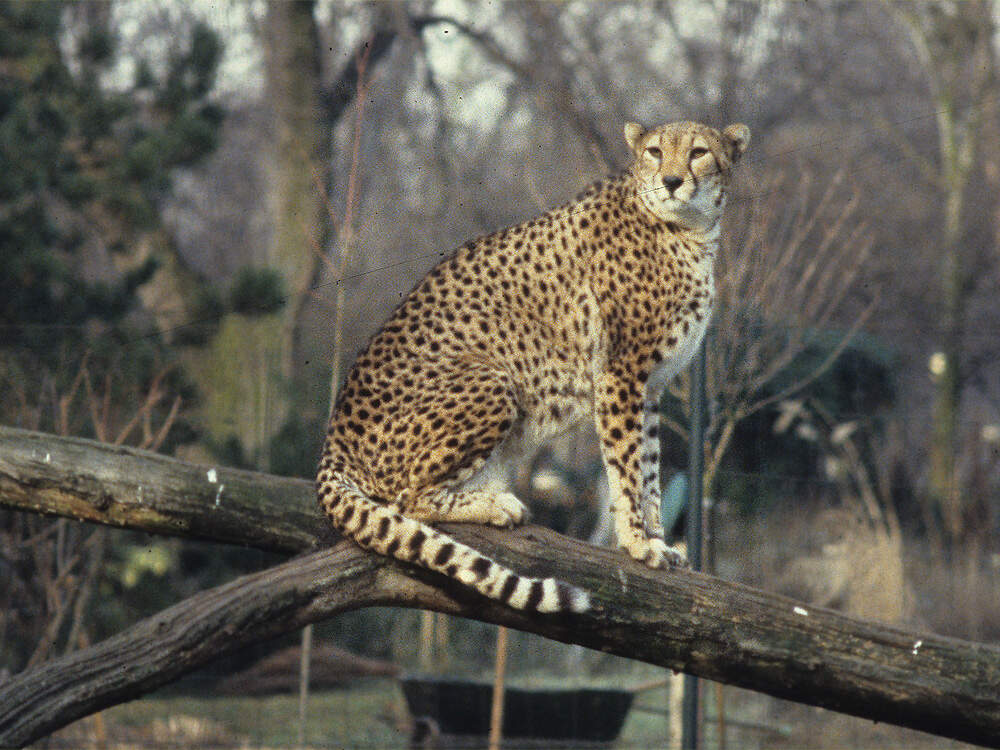

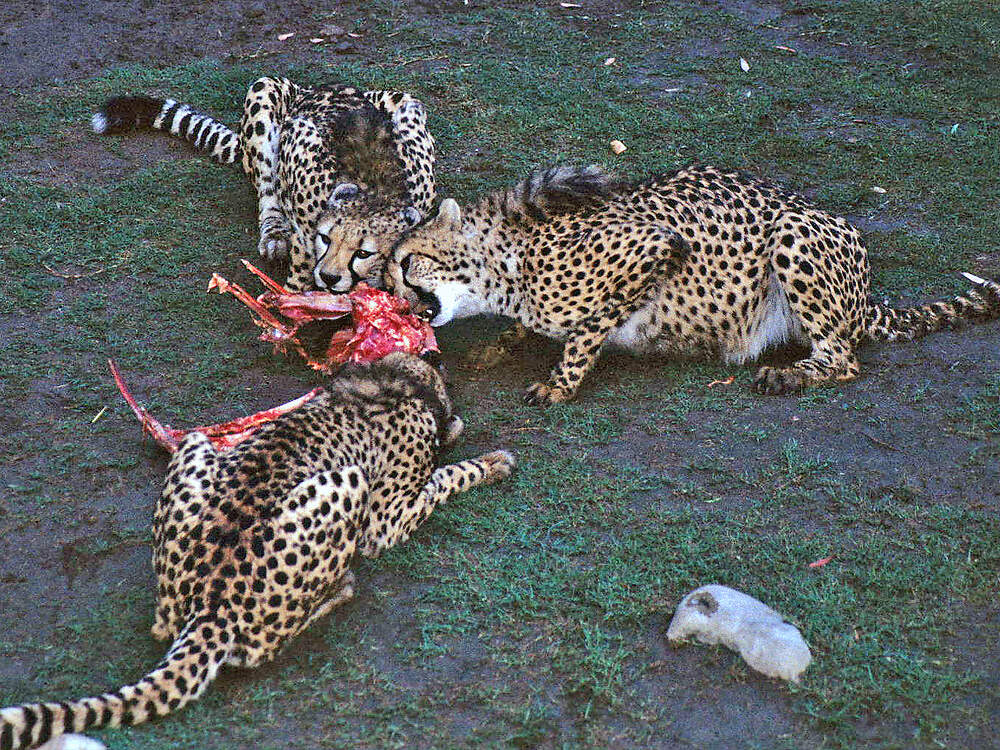

Wegen seines von allen anderen Katzen abweichenden Körperbaus und seiner historischen Bedeutung als Jagdgefährte des Menschen ist der Gepard von zoopädagogischem Interesse. Da die Art in ihren Ursprungsgebieten je nach Region gefährdet bis vom Aussterben bedroht ist, und es koordinierte Erhaltungszuchtprogramme gibt, ist sie in europäischen Zoos recht häufig anzutreffen. Körperbau und KörperfunktionenDer Gepard erreicht eine Kopf-Rumpflänge von 140-150 cm, eine Schwanzlänge von 60-80 cm und ein Gewicht von etwa 60 kg. Der Kopf ist relativ klein mit stark gewölbtem Hirnschädel. Die Iris ist gelbbraun, die Pupille zieht sich rundlich zusammen. Als einzige Katze hat der Gepard nur teilweise einziehbare, stumpfe Krallen. Das raue Fell ist oberseits rötlich- bis ockergelb mit schwarzen Tupfen, unterseits weiss, das letzte Schwanzdrittel ist schwarz geringelt, die Schwanzspitze ist weiß. Im Südlichen Afrika kommt eine rezessiv vererbte Mutante vor, der sogenannte "King Cheetah", bei dem die schwarzen Flecken größer sind und zum Teil zu Bändern zusammenfließen [8]. VerbreitungAfrikanische Unterarten: Ägypten, Angola, Äthiopien, Benin, Botswana, Burkina Faso, Dem. Rep. Kongo, Eritrea, Kamerun, Kenia, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Sambia, Somalia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Zimbabwe. Vermutlich ausgestorben in Algerien, Libyen, Marokko, Senegal, West-Sahara. Ausgestorben in Burundi, Tunesien [4]. Acinonyx jubatus venaticus: Afghanistan [10; NOGGE in litt. 2010], Iran, ausgestorben oder vermutlich ausgestorben im Rest des Verbreitungsgebiets vom Nahen Osten bis Indien und Zentralasien [4]. Lebensraum und LebensweiseGeparden nutzen unterschiedlichste Lebensräume, von Busch und Feuchtsavannen über Grasländer und Trockensavannen bis zu Halbwüsten und Wüsten und vom Tiefland bis auf eine Höhe von 4'000 m. Sie leben einzeln, als Bruderpaare oder in Mutterfamilien und sind meist tagaktive Sprintjäger, die über kurze Distanzen eine Geschwindigkeit von über 100 km/h erreichen können. Ihr Beutespektrum reicht von Vögeln und Kleinsäugern bis zu Kudus und Elenantilopen. Bevorzugt werden kleinere bis mittelgrosse Huftiere, wie Gazellen, Impalas, Wasserböcke, Wildschafe oder Steinböcke, bei größeren Arten sind die Kiefer des Geparden zu schwach, um die Knochen zu knacken. Im Zoo werden deshalb vor allem Kaninchen, Schafe, Ziegen und kleinere Hirsche zur Ganzkörperfütterung verwendet [5]. Der Gepard hat keine feste Fortpflanzungszeit. Nach einer Tragzeit von 92 (90-98) Tagen bringen die Weibchen in Abständen von 15-19 Monaten 1-8 Junge mit einem Gewicht von 250-300 g zur Welt, die sie dann alleine aufziehen. Die Jungen sind bei der Geburt blind und öffnen ihre Augen mit 4-14 Tagen. Mit 3-6 Wochen bricht das Milchgebiss durch. Mit rund anderthalb Jahren sind sie selbständig. Allerdings ist die Jugendsterblichkeit sehr hoch, im Nairobi-Nationalpark sterben 95% der Jungen bevor sie anderthalb Jahre alt sind (im Zoo ca. 30%). Die meisten werden durch andere Raubtiere oder durch Paviane getötet [17; 25]. Zu den Lautäußerungen des Geparden weiß BREHM [24]: "Seine Stimme hat etwas durchaus eigenthümliches. Der Gepard spinnt, und zwar mit großer Ausdauer, wie unsere Hauskatze, nur etwas gröber und tiefer, faucht, gereizt, wie seine Verwandten, fletscht auch ebenso ingrimmig die Zähne, und läßt dabei ein dumpfes, unausgesprochenes Knurren hören, außerdem aber ganz eigenthümliche Laute vernehmen. Der eine von diesen ist ein langgezogenes Pfeifen, der andere ein aus zwei Lauten bestehender Ruf, welcher dem Namen Tschita so ähnelt, daß man letzteren sofort als Klangbild dieser Stimmlaute erkennen muß." Gefährdung und SchutzDer Gepard ist nach einer Beurteilung aus dem Jahr 1986, letztmals überprüft und bestätigt 2021, eine gefährdete Tierart (Rote Liste: VULNERABLE) mit abnehmendem Bestand von rund 6'500 erwachsenen Individuen, die sich auf ein Areal von etwa 3'100'000 km² verteilen und von denen etwa 3'500-4'000 auf die südliche Unterart entfallen. Die meisten Geparden im südlichen Afrika leben in der Grenzregion von Namibia, Angola, Botswana, Sambia, Simbabwe, Südafrika und Mosamibik, wo sich zahlreiche große, teils grenzüberschreitende Nationalparks befinden. Rund 330 Tiere werden in vollständig eingezäunten Reservaten gehalten, wo ein intensives Populationsmanagement nötig ist. Vom Ostafrikanischen Geparden (A. j. fearonii) gibt es eine rund 1'250 Individuen umfassende zusammenhängende Population im Serengeti-Mara-Tsavo-Laikipia-Gebiet. Der Nordwestafrikanische (A. j. hecki) und der Asiatische Gepard (A. j. venaticus) mit noch 60-100 Individuen gelten als hochbedroht (CRITICALLY ENDANGERED) [5]. Der internationale Handel ist durch CITES-Anhang I eingeschränkt. Ferner fällt die Art mit Ausnahme der Populationen Botswanas, Namibias und Simbabwes unter Anhang I des Bonner Übereinkommens über wandernde Tierarten. Zoogestützte Artenschutzprojekte (Beispiele):

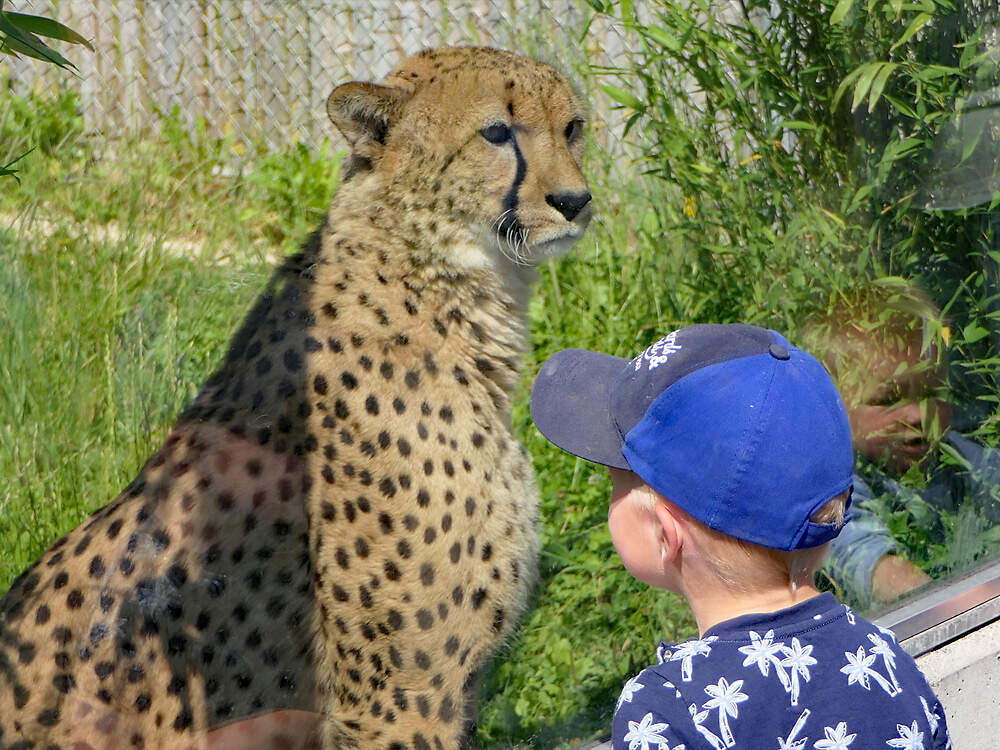

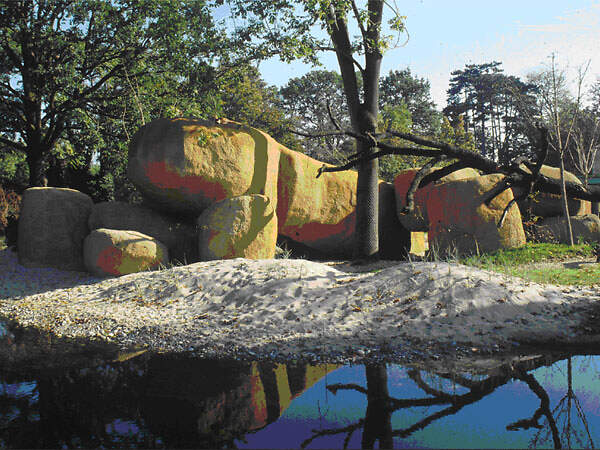

Bedeutung für den MenschenGeparden wurden im Nahen und Mittleren Osten seit alters her eingefangen und zur Jagd - hauptsächlich auf Gazellen - abgerichtet oder als Statussymbole im Haushalt gehalten. Schon vor 5'000 Jahren haben Geparde die Sumerer auf ihren Jagden begleitet. Dasselbe ist aus dem Neuen Reich Ägyptens (ca. 1550–1070 v. Chr.) bekannt. So wurde z.B. im Grab des Tutanchamun, ein stilisierter goldener Gepardenkopf gefunden. Der älteste bekannte bildliche Nachweis eines gehaltenen Gepards datiert aus der Zeit von 700-300 v. Chr. Es handelt sich um die Darstellung eines Gepards mit Halsband auf einer Silbervase aus einem skythischen Grab aus Maikop in der Kaukasus-Region Südrusslands. Ein angeleinter Gepard findet sich auf ägyptischen Zeichungen aus der Regierungszeit von Ptolemäus II. (309-246 v. Chr). Der indische Großmogul Akbar der Große (1542-1605) soll im Laufe seines Lebens 9'000 Geparden besessen haben, um Hirsche, Hirschziegenantilopen und Gazellen zu jagen. In Italien wurden Geparden bereits im spätrömischen Reich, dann wieder zur Zeit Friedrichs II.(1194-1250) und während der Renaissance als Jagdtiere genutzt [9; 17; 21]. Gepardenfelle sind rauh und für die Verarbeitung zu Pelzmänteln ungeeignet, was nicht verhinderte, dass zur Blütezeit der Fleckkatzen-Mode auch Gepardenmäntel getragen wurden. Legale Abschüsse im Rahmen der Sportjagd sind in wenigen Ländern möglich [5]. Von 2001-2017 wurden global noch 9 Geparden-Pelzmäntel mit Genehmigungen international verschoben. Ansonsten wurden u.a. zur Ausfuhr genehmigt: 608 Felle und 2'159 Jagdtrophäen aus Namibia, 53 Felle und 150 Jagdtrophäen aus Simbabwe, 53 Felle aus Südafrika und 30 aus Äthiopien. Im selben Zeitraum wurden die Ausfuhr von 815 lebenden Wildfängen bewilligt, davon kamen 586 aus Namibia, 197 aus Südafrika und 11 aus dem Sudan, und weltweit wurde der internationale Transport von 1'937 Nachzuchttieren erfasst. Davon kamen 1'405 aus Südafrika, 100 aus Namibia, 87 aus den Niederlanden, 46 aus Irland und 29 aus der Schweiz [3]. HaltungViele Zootiere könnten ihre Gehege verlassen, wenn sie denn wollten. So auch die in der nebenstehend abgebildeten Anlage gehaltenen Geparden des Zoo Basel. 2008 versuchte hier ein halbwüchsiger Gepard eine wilde Stockente zu fangen und brachte es fertig, zwischen Abschlussgitter und Graben nach draußen zu gelangen. Das Publikum wunderte sich zwar, aber es entstand keine Panik. Dem Tier war es sichtlich nicht wohl und es konnte problemlos wieder zurück in das Gehege gebracht werden. In verschiedenen Zoos gibt es Gemeinschaftshaltungen von Geparden und Breitmaulnashörnern. Im Zoo Leipzig bewohnen Geparden eine Anlage gemeinsam mit Husarenaffen und Spitzmaulnashörnern und im Zoo Basel wurde auf der neuen Elefantenanlage für die Geparden ein Durchgang zum Bullengehege geschaffen. Auch mit Steppenzebras, Zwergflusspferden, Giraffen, Watussirindern und Elenantilopen sowie Sporn- oder Riesenschildkröten wurden Geparde vergesellschaftet [18]. Geparden können im Zoo ganz ausnahmsweise ein Alter von 21 Jahren erreichen. Allerdings werden nur wenige älter als 12 Jahre. In der Wildbahn liegt die mittlere Lebenserwartung für Weibchen, die das erste Lebensjahr überstanden haben bei knapp 7 Jahren, Kater sterben schon früher. Es wird vermutet, dass kein wildlebender Gepard älter als 12 Jahre wird [16; 25]. Haltung in europäischen Zoos: Geparden werden in über 130 Zoos gehalten, von denen sich etwa ein Viertel im deutschsprachigen Raum befinden. Mehrheitlich handelt es sich um Südafrikanische Geparden (A. j. jubatus), weniger als 20 Zoos halten Sudan-Geparden (A. j. soemmeringii). Früher waren gelegentlich und in geringer Zahl auch Asiatische (bis in die 1970er-Jahre), Ost- und Nordafrikanische (bis 1986 im Kölner Zoo) Geparden in europäischen Zoos anzutreffen. Für Details siehe Zootierliste. Die Fütterung sollte abwechslungsreich sein, jedoch nicht zu reichlich, weil sonst die Tiere wegen ihrer haltungsbedingt limitierten körperlichen Leistung die Tendenz haben, zu verfetten [22]. Zucht: Geparden waren zwar schon zur Zeit der antiken Hochkulturen Ägyptens und des Nahen Ostens regelmäßig für jagdliche Zwecke gezähmt worden, galten aber im Zoo lange als nicht züchtbar. Erst 1956 und 1957 kam es im Zoo von Philadelphia zu den ersten Geburten, wobei die Jungen nicht aufgezogen werden konnten. Die europäische Erstgeburt konnte der Krefelder Zoo 1960 verzeichnen. Von den Vierlingen konnten zwei mit Hilfe einer Katzenamme grossgezogen werden. Die ersten natürliche Aufzuchten gelangen 1965 und 1966 dem italienischen Arzt Dott. Luciano SPINELLLI, der seine zahme Hausgepardin erfolgreich mit zwei Katern des Zoologischen Gartens Rom verpaarte. Damit war der Bann gebrochen und heute werden Geparden regelmäßig in Menschenobhut geboren und von ihren Müttern aufgezogen [9]. Um zu züchten stellen die Zoos ihren Geparden zwei oder mehr Gehege zur Verfügung. Jene im Opel-Zoo Kronberg z.B. sind 840 m² und 660 m² groß [MESO 1/2010]. Es gibt ein Internationales Zuchtbuch (ISB, seit 1987), das vom Cheetah Conservation Fund in Otjiwarongo, Namibia geführt wird und 1'893 lebende Tiere in 289 Institutionen umfasste [IZY 52, Daten bis Juli 2017]. Ferner je ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP, seit 1992) für die Unterarten jubatus und soemmeringii. Diese werden vom Safari Beekse Bergen bzw. dem irischen Fota Zoo koordiniert. Dazu gibt es Empfehlungen der EAZA für eine optimale Haltung. Wie Geparden gehalten werden (Beispiele): Forschung im Zoo: Der Gepard ist immer wieder Gegenstand von tiermedizinischen oder ethologischen Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, die Haltungsbedingungen zu optimieren [1; 2; 4; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 19; 22]. Mindestanforderungen an Gehege: Nach Säugetiergutachten 2014 des BMEL soll für ein Tier oder ein Paar ein Außengehege mit einer Fläche von 200 m² vorhanden sein, das zeitweilig unterteilt werden kann. Ferner soll jedem Tier eine Schlafbox von 5 m² Fläche zur Verfügung stehen. Die Schweizerische Tierschutzverordnung (Stand 01.06.2022) schreibt für 1-2 Geparden ein Außengehege mit einer Fläche von 200 m² vor. Für jedes weitere erwachsene Tier ist die Fläche um 20 m² zu erweitern. Jedem Tier muss eine individuelle Schlafbox von 2.5 m² zur Verfügung stehen Gemäß der 2. Tierhaltungsverordnung Österreichs (Stand 2023) ist für ein Trio ein Außengehege mit einer Fläche von 800 m², für jedes weitere Adulttier 80 m² zusätzlich und für Weibchen mit Jungen ein separates Gehege erforderlich, Das Innengehege muss für ein Paar eine Fläche von 10 m² haben, für jedes weitere Tier 1 m² mehr und für Weibchen mit Jungen ein separates Gehege. Taxonomie und NomenklaturDer Gepard wurde 1775 vom thüringischen Naturforscher Johann Christian Daniel von SCHREBER als "Felis jubata" beschrieben. Die Einordnung in die heute gültige Gattung Acinonyx erfolgte 1828 durch den englischen Anatomen und Naturwissenschaftler Joshua BROOKES. Gegenwärtig werden 5 Unterarten anerkannt:

Der großfleckige Königsgepard, von dem im Jahr 1926 ein Major A. COOPER das erste bekannte Exemplar schoss und nach sich selbst benannte, wurde später als Unterart Acinonyx jubatus rex bezeichnet. Er ist aber ist keine Unterart, sondern eine Mutante der Nominatform [20]. Im selben Wurf können normalfleckige Welpen und solche mit Königsmuster anfallen, so im Tiergarten Nürnberg, wo sich im Jahr 2000 in einem Viererwurf von normalfleckigen Eltern ein weiblicher Königsgepard befand. Es handelte sich um das erste Tier dieser Morphe, das in Europa geboren wurde. Es erreicht im Zoo Wuppertal ein Alter von 10 Jahren. Beim Gepard handelt es sich um eine monospezifische Gattung. Traditionell wurde er in eine eigene Unterfamilie gestellt. Aufgrund molekulargenetischer Studien wird er neuerdings den Kleinkatzen zugeordnet, wo er zusammen mit Puma und Jaguarundi die Tribus Acinonychini bildet [5; 17]. |

Literatur und Internetquellen

- AMBROSCH, J. (2009)

- CAFÉ MARCAL, V. (2006)

- CITES TRADE DATA BASE

- DENZLER, T. (1989)

- DURANT, S.M., GROOM, R., IPAVEC, A., et al. (2022). Acinonyx jubatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2022: e.T219A124366642. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2022-1.RLTS.T219A124366642.en. Accessed on 14 August 2023.

- EXNER, C. (1995)

- FELLENDORF, S. (2012)

- GRIMMBERGER, E. & RUDLOFF, K. (2009)

- GRZIMEK, B. (Hrsg. 1970)

- HUBER, C. (1999)

- MANATI, A. R. & G. NOGGE (2008)

- SCHLABING, C. (1989)

- SCHLOTZ, M. (2014)

- STREIT, A. (?)

- WINKLER, P. (2012)

- WEIGL, R. (2005)

- WILSON, D. E. et al. eds. (2009-2019)

- ZOOROPE

- LUDWIG, C. (2019)

- AFRICA FREAK

- BOTHMA, J. du P. & WALKER, C. (1999)

- DEPAUW, S., HESTA, M., WHITEHOUSE-TEDD, K., STAGEGAARD, J., BUYSE, J. & JANSSENS, G. P. J. (2011)

- PRESSEMITTEILUNG DER WILHELMA VOM 24.02.2021

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- SENGENBERGER, K., BUS, H. & VERSTEEGE, L. (eds. 2018)

Zurück zu Übersicht Landraubtiere

Weiter zu Karakal (Caracal caracal)